Каждый персонаж «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова имеет вполне реальный прототип или даже прототипы. Авторы впитывали характеры, повадки, фразы, казавшиеся им наиболее удачными, и разбрасывали их на страницах книги. Разные черты разных людей вплетались в образы и постепенно на свет появлялись готовые герои.

Какие-то сходства вполне очевидны, какие-то остаются догадками: Бендер — то ли одесский чекист Осип Шор, то ли одесский же повеса Митя Ширмахер; Эллочка — младшая сестра первой жены «идеолога» романа Валентина Катаева… Сам Катаев вспоминал: «…все без исключения персонажи написаны с натуры, со знакомых и друзей…»

Ипполит Матвеевич Воробьянинов, один из самых колоритных персонажей романа (и по первоначальной задумке авторов единственный главный герой), не был исключением. Но его линию авторы сформировали по совершенно иному принципу. В портрете они использовали черты характера двоюродного дяди Катаевых, но этим не ограничились… Авторы взяли чужую историю, прожитую человеком к тому времени более чем известным. Воробьянинов проделывает часть пути русского националиста Василия Витальевича Шульгина. «Киса Воробьянинов настолько хорош и выразителен сам по себе, что мысль о его вторичности кажется неуместной. Даже если он с кого-то списан, трудно представить, чтобы оригинал мог соперничать в бессмертии с отцом русской демократии…», — резонно заметил Иван Толстой в статье «Барин из Парижа».

История, частично нашедшая отражение в плутовском романе Ильфа и Петрова, приключилась с Шульгиным в конце 1925 года и в своей основе имела мало поводов для смеха.

Шульгин

«Окраинный русский герой, с его уникальной смесью локальности и всемирности. Воюющий человек, для которого идеи важнее собственной жизни», — так Шульгина охарактеризовал его биограф Станислав Рыбас.

Шульгин — огромная фигура, таких людей в современном мире нет. Вернее, их нет так высоко. Ценности Василия Витальевича губительны для современных политиков. Нельзя не гнуться, нельзя быть отчаянно смелым. Погибнешь.

Депутат Государственной думы трех созывов, рупор русских националистов, журналист, оратор… А в 1914 году тридцатисемилетний прапорщик 166-го Ровненского полка, бегущий в атаку на австрийские пулемёты. Много позднее он вспоминал: «Должен сказать, что принять решение идти на войну было легко для меня… я знал свою судьбу. Самое счастливое время моей жизни было на войне…»

Антисемит, отчаянно защищавший в 1913 году Менделя Бейлиса, без раздумий вставший на пути государственной машины в деле, казавшемся ему вопиюще несправедливым. «Киевлянин» Шульгина чеканил в те дни строки: «Мы поклялись, что неправда не запятнает страниц Киевлянина», «Во всякий день и во всякий час, когда „Киевлянин“ признает это нужным, он скажет свое мнение и скажет именно теми словами, которые в данном случае найдет уместными». За подобные высказывания («за распространение в печати заведомо ложных сведений о высших должностных лицах») Шульгин был приговорен к трехмесячному тюремному сроку.

Василий Витальевич входит в число главных участников событий 1917–1920 гг. Он был в Императорском вагоне во время подписания «акта об отречении» в 1917-м и в обреченном врангелевском Севастополе на исходе 1920-го. «Особое Совещание» при Главнокомандующем ВСЮР, газеты «Россия» и новый «Киевлянин», разведывательная сеть «Азбука» — все это в разной степени детища Шульгина.

Уже в эмиграции Шульгин входил в «Русский совет», созданный Врангелем в качестве правительства в изгнании. Фигура его заметно возвышалась над головами большей части современников: «Сливки эмигрантского общества ценили его очень высоко». Шульгин много писал. В 1920 году вышли программные «Белые мысли», в 1921-м «1920», в 1925-м «Дни». Они произвели много шума и в эмиграции, и в Советской России. Автор книг, своей жизнью показывавший неуклонное стремление к честности и объективности, писал, например: «Белое движение было начато почти что святыми, а кончали его почти что разбойники…» И оставался одним из самых близких Врангелю людей.

1925 год. Сорокасемилетний Шульгин — крупная фигура Белого движения, один из самых узнаваемых людей русского Зарубежья. Он был востребован, его гонорары обеспечивали относительно безбедное существование. И он собирался в Россию. Однажды Шульгину уже довелось бежать из погибающей Одессы, он побывал «в гостях» у Котовского, в румынском плену… Шульгин вообще потерял на той войне слишком много личного и был глубоко убежден, что сам, как и прочие солдаты проигравшей армии, «спасся чудом». Зачем он решился на безрассудную и, казалось, бессмысленную поездку в Советскую Россию?

Шульгин

Ляля

У Шульгина было трое сыновей. Младший сын — Дмитрий — в Гражданской войне не участвовал, в 1920 году ему исполнилось только пятнадцать лет. Старший — Василид — в девятнадцать лет был убит в Киеве в бою с петлюровцами вместе с двумя десятками юношей Георгиевской дружины, отказавшимися оставить позицию без приказа. Средний сын — Вениамин или, по-домашнему, Ляля — добровольцем вступил в пулеметную команду 3-го Марковского полка в августе 1920 года. Он оборонял Таврию и пропал без вести незадолго до эвакуации.

Шульгин не оставлял надежды найти сына. В галлиполийском лагере он разыскал командира пулеметной команды, в которой служил Вениамин. Поручик рассказал, что в бою 29 октября у Курман-Кемельчи (сейчас поселок Красногвардейское) красная кавалерия наскочила на тачанки Марковского полка. Одна из тачанок лишилась лошади, остановилась и растворилась в красной лаве. Это была тачанка Вениамина. Сабли, секущие разбегавшийся по степи расчёт, — последнее, что видел поручик.

Рассказ решительно ничего не прояснял. Убит? Ранен? Попал в плен?

«…Естественно, что с того дня, как я выслушал рассказ поручика, моя мысль неуклонно возвращалась к следующему: надо как-то пробраться в Крым и узнать, что же случилось. Если жив, вытащить, помочь. Если убит, по крайней мере знать это наверное».

Вениамин не был убит, но получил сильнейший сабельный удар, раскроивший череп. В 1925 году юноша нашелся в психиатрической лечебнице города Винницы. Сабельная рана, полученная в Крыму, не прошла бесследно.

Шульгин-старший упорно искал способ пробраться в Россию и найти сына. Такие попытки он предпринимал в январе 1921-го, в сентябре 1921-го, в 1923-м… В 1925 году Шульгин наконец получил надежную возможность оказаться в СССР. Ему помогли генерал Климович, начальник контрразведки РОВС, и некий Александр Якушев, советский чиновник внешторга и одновременно белый агент, один из лидеров «Монархического объединения Центральной России». МОЦР взялся переправить Шульгина через границу.

Появление в СССР Иосифа Карловича Шварца

Прошло всего пять лет с момента оставления Крыма войсками Врангеля, но за эти годы связь между Россией и русскими в изгнании практически прекратилась. Представления эмигрантов о потерянной Родине формировались главным образом из слухов и газетных статей разной степени достоверности. Поездка в СССР для большинства эмигрантов была сравнима с экспедицией в неизвестность. Никто не мог знать, чем такое путешествие обернётся, все понимали, что печальный конец вероятен. Климович, например, в разговоре с Шульгиным откровенно оценивал шансы последнего на возвращение в не слишком радужные 60%.

На «ту» сторону, конечно, ходили. Ходили подпольщики Кутепова и частные лица, офицеры и гражданские, белые и не очень, но «старый авантюрист» в этой компании оказался самым именитым и узнаваемым.

Опасность неизменно рождает любопытство. Сам Шульгин признавался в том, что жизнь «за чертой» его манила: «…меня отнюдь не удовлетворяла газетная информация о том, что делается в Советской России». В конечном счете у Шульгина сформировались три главных цели: две личные — найти сына и рассмотреть Советскую Россию, и одна разведывательная — генерал Климович с помощью Шульгина хотел проверить «Монархическое объединение» на провокацию. Не причастен ли внешторговец Якушев и его товарищи из «Монархического объединения» к ОГПУ?

Шульгин отправился в Россию тайно. Только верхушка РОВС знала о его планах, в том числе израненный и непримиримый генерал Леонид Артифексов, которому новоявленный разведчик оставил «заявление» на случай своего ареста:

«…я остаюсь непримиримым врагом большевиков, почему каким бы то ни было их заявлением о моем „раскаянии“ или с ними „примирении“ прошу не придавать никакой веры».

Судьба экс-террориста Бориса Савинкова, пробравшегося в СССР годом ранее, схваченного ГПУ и шокировавшего зарубежье своим публичным раскаянием, явно не оставила Шульгина равнодушным.

Отъезд видного монархиста, конечно, не остался бы в тесном эмигрантском мире незамеченным. Для жителей русской колонии в Сремски-Карловци Шульгин отправлялся в Ровно, якобы к кормилице сына Марии Бойченко, вызвавшейся разыскать Вениамина.

Шульгин действительно переехал из переполненного врангелевцами сербского городка в бывшую Волынскую губернию, отошедшую за несколько лет до этого к Польше. В Польше, неприятно удивившей его своим русофобством, он прожил до декабря 1925 года, прилежно отращивая в целях конспирации бороду и усиленно тренируясь перед переходом (он проходил минимум по десять километров каждый день):

«…Я просидел около полутора месяцев в городе Ровно, зарастая бородой. Ко мне стремились проникнуть некоторые из тех, кто меня знал раньше, и новые лица, но я отваживал по возможности всех под предлогом болезни. Борода моя подвигалась с успехом. Через месяц, когда я смотрелся в зеркало, передо мной было лицо, которое я сам бы узнал только с величайшим усилием: не то факир, не то раввин, horribile dictu („страшно сказать“ — прим.), глядел на меня из зеркала!..»

Переход Шульгина обеспечивали члены МОЦР, которых он называл для пущей конспирации «контрабандистами», и о которых по свежим впечатлениям вспоминал с неизменной теплотой и даже восхищением: «Людей, которых я пока встретил, я просто не мог себе представить в роли предателей…» К этому выводу нам еще предстоит вернуться, но пока не будем отвлекаться от маршрута Шульгина.

Бывший идеолог шпионской «Азбуки» полностью доверился своим новым знакомым, которые переправили его через границу довольно буднично. Весь переход прошел настолько гладко, что уже должно было вызвать определённые сомнения.

Сначала Шульгин отправился в Варшаву, где его встретил и довел до границы подпольщик Липский. Накануне Рождества в районе станции Столпы (ныне Брестский район Белоруссии) он и несколько его спутников в одну ночь проделали больше 70 километров пути в направлении советского Минска. Через границу группу вел контрабандист «Иван Иванович» (реальное имя Михаил Иванович Криницкий). Они обошли все разъезды ЧК, таможни и милиции, оказавшись к утру в безопасной зоне, где «всем можно ехать».

На территории СССР Шульгин получил заранее подготовленный липовый документ на немецкую фамилию:

«…вы — Эдуард Эмильевич Шмитт, вы занимаете довольно видное место в одном из госучреждений и вам выдано командировочное свидетельство, коим вы командируетесь в разные города СССР, причем советские власти должны оказывать вам всяческое содействие. Итак, Эдуард Эмильевич, разрешите вас так и называть…»

«Шмитта» Шульгин придумал уже заграницей, в реальном паспорте значилось имя Иосифа Карловича Шварца. Вот, кстати, и первая перекличка с романом Ильфа и Петрова:

«…Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу.

Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет (удивительно, но ровесник Шульгина — прим.), беспартийный, холост, член союза с 1921 года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый…»

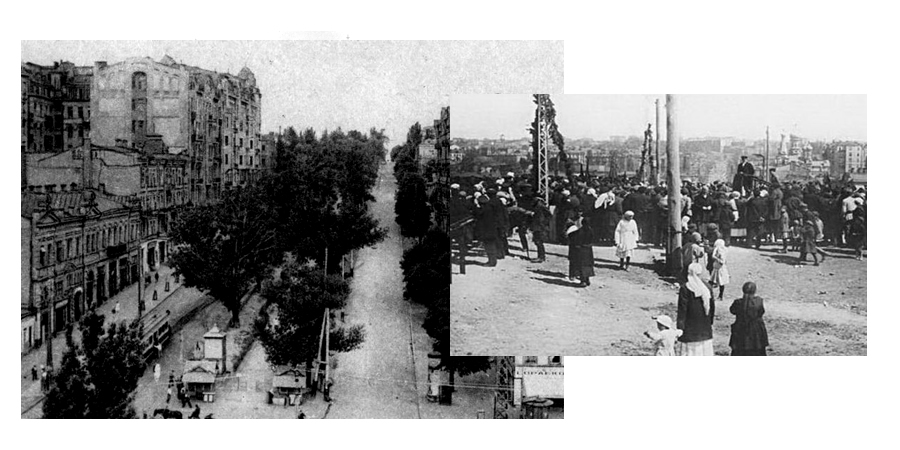

Киев

Началось увлекательнейшее турне Шульгина по России. Сам он позднее писал: «…все было безоблачно. Дыхания предательства я не ощущал». В дороге его сопровождал «контрабандист» Антон Антонович (реальное имя Сергей Владимирович Дорожинский), который несколько раз в разговорах отмечал, что знал Шульгина до революции. Шульгин этого, конечно, не помнил, но «Антон Антонович» до революции был товарищем прокурора Киевского окружного суда.

Первым крупным советским городом, в котором оказался Шульгин, был Минск, но о нем новоявленный подпольщик сознательно почти ничего не вспоминал. Шульгин боялся упоминанием о Минске раскрыть место своего перехода и людей, которые ему помогали. Первым по-настоящему значимым и без преувеличения важным лично для Шульгина городом стал Киев, в который Шульгин прибыл поездом из Минска:

«…Это был самый настоящий, самый обыкновенный вагон второго класса, старый русский вагон… В вагоне было чисто, освещение в порядке. Пришел проводник (плохо одетый и какой-то жалкий), пришел, взял билеты, чтобы по старым русским порядкам „не беспокоить пассажиров“ ночью. Вместо билетов он выдал каждому квитанцию. Вагон нес мягко, неслышно. Было очень тепло, но не так ужасно, как бывает в иных европейских странах, когда вас предварительно заморозят, затем поджаривают… Все было, как раньше и только чуточку похуже…»

Впечатлениями от поезда Шульгин задал тон своего отношения к поездке в целом. Он, лишенный в последние годы возможности видеть происходящее на Родине, был поражён наличием в СССР жизни как таковой, не говоря уже о приметах «старого русского порядка». Шульгин сам верно назвал причину диссонанса между ожиданием и реальностью:

«Как всякий добрый эмигрант, я невольно представлял себе Россию такою, какою я ее покинул. А покинул я ее в 1920 году. То есть тогда, когда самые камни „вопияли к небу“ от мук, когда булыжники мостовой „пухли с голоду“».

Запущенный, грязный и оплеванный, доверху забитый серыми шинелями вагон — это настоящий символ семнадцатого года. Неудивительно, что забытый уже «старый русский вагон» так впечатлил путешественника. Поиск отличий от жутких пейзажей Гражданской войны и сравнение с временем дореволюционным — лейтмотив всего описания Шульгина.

Не будем забывать, что начинался 1926 год — это разгар НЭПа, который в эмиграции то ли в шутку, то ли серьёзно называли СЭПом («старой экономической политикой»). Шульгинское «как раньше и только чуточку похуже» можно считать лозунгом эпохи. Деньги в руках у Шульгина были похожи на дореволюционные, но «плохо сделанные», а строй солдат на улице пел как раньше, со старым размахом и «дикой мощью», но песни были злободневные, из которых можно было понять «что-то насчет их подвигов, в число которых входил и Крым».

Шульгин пришел к своему старому дому: «Фонарь, два извозчика и мой маленький дом стояли на своих местах».

Путешественника в поездке удивляло вообще всё — наличие в буфете шоколада, мяса в борще, гостиниц в городе, белых скатертей на столах. Он гулял по Киеву и подошел к улице Безаковской, ставшей улицей Коминтерна:

«…Всегда Безаковская была дрянной улицей. Невзрачные домишки, не „старина“ и не „роскошь“, — ничто, которое заполняет девять десятых русских городов вообще…Такая она и теперь. Ничего не прибавилось. Ни единого здания за шесть лет…» (Сейчас, кстати, эта улица называется «ул. Симона Петлюры». «Ул. Коминтерна» Шульгин еще пережил, но «ул. Петлюры» решительно бы не понял — прим.)

Вопрос переименования его сильно занимал. Шульгин, рассуждая, искренне пытался найти логику в новых названиях и совершенно её не видел. Был генерал-губернатор Безак и Безаковская улица, был Бибиков и Бибиковский бульвар «потому, что Бибиков был генерал-губернатором и, вероятно, при нем этот бульвар и насадили». Шульгин возмущался тому, что Бибиковский бульвар вдруг стал бульваром Тараса Шевченко: «Что он этот бульвар продолжил, украсил, улучшил?»

А вот Ильф и Петров:

«…взял простого извозчика, симпатичного старика, бросив ему уверенно и небрежно:

— На улицу Коминтерна!..

Но старичок обернул на меня свою седую бороду времен потопления Перуна:

— Коминтерна? А вот уж я не знаю… Это где же будет?

— Как где? Да Безаковская!..

— Ах, Безаковская, вы бы так и сказали.

И мы поехали, тихо, мирно. Когда приехали, он открыл мне полость, как полагается, и сказал:

— Так это Коминтерна. Вот теперь буду знать!..»

А вот Бендер вместе с извозчиком отчаянно пытается найти улицу Плеханова:

«…валяй на улицу Плеханова. Знаешь?

— А раньше как эта улица называлась?

— Не знаю.

— Куда ж ехать? И я не знаю.

Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и наконец сообщил, что Плеханова не иначе как бывшая Губернаторская.

— Ну, Губернаторская! Губернаторскую я хорошо знаю. Двадцать пять лет вожу на Губернаторскую.

— Ну и езжай на Губернаторскую!

Приехали на Губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса…»

Шульгин однажды уже возвращался в Киев вместе с Добровольческой армией в августе 1919 года и невольно сравнивал это своё возвращение с тем вступлением шестилетней давности. Изменения в городе, где все рубцы Гражданской войны за пять лет были тщательно замазаны, бросались в глаза. Шульгин констатировал, что «страданье, конечно, есть, но оно запряталось». Освещение яркое, движение большое. Город жил гудением автомобилей, трамваев и извозчиков, переливался огнями многочисленных витрин, торговал. Вся эта нэпмановская действительность рождала в Шульгине (и не только в нём) ошибочную уверенность в том, что происходит эволюция социализма. За стеклами витрин «было всё»:

«…Много, много книг разложено на улице. Все больше старые. Чего тут только нет. Среди других ярко выделяются томы „Россия“ с двуглавым орлом и трехцветным флагом на красивой обложке.

В наше время за такую книжку расстреляли бы… Теперь? Теперь, по-видимому, этого рода кровавое безумие прошло. Можно торговать открыто отреченной литературой…»

Шульгин, яростный противник украинизации, опасался увидеть в крупнейшем городе новоявленной Украинской ССР явные приметы отступления русской культуры, но и тут был приятно удивлен:

«…Советская власть по причинам, до сих пор недостаточно выясненным, последние годы проводит украинизацию „советскими методами“, то есть беспощадно. При этих условиях естественно было ожидать, что дети уже забыли язык, на котором говорят их родители. В школе их ведь пичкают мовой изделия Грушевского, Винниченко и К.? Поэтому я с тревогой прислушивался к детскому говору Киева.

Но когда я побывал и там и здесь, послушал на всех улицах-горках, которые попались на моем пути, поймал говор сотен, если не тысяч детей, „мое чело прояснилось“.

Да, сообщаю это по чистой совести: ни одного украинского слова среди детей Киева мне не удалось выудить…»

Конечно, Шульгин отметил для себя и «коммунистическую отсебятину», которая его сильно раздражала: повсеместное присутствие Ленина, музей Революции, посещение которого он не смог выдержать. Не смог принять Шульгин и диковинных советских вывесок — винторг, госиздат. «Сия страна для догадливых», — констатировал турист.

Гуляя по Киеву, изумленный Василий Витальевич наткнулся в газетном киоске на советское издание своих «Дней», свежеотпечатанное в ленинградском издательстве «Прибой». Неожиданная находка привела его к любопытному рассуждению о сути советской власти:

«…Если бы я на улице, тут же, закричал, что я — я, меня бы сейчас сцапали. А вот книжку мою распространяют. Но разве это не похоже на то, как они поступили и в других случаях? Например, трестовиков расстреляли, а тресты насаждают, торговцев уничтожили, а торговле обучают, и наоборот — интернационал насаждают, а каждому, кто из другой нации нос сюда покажет, голову оттяпают. Удивительные люди, какой-то заворот мозгов!..»

Всю поездку Шульгин опасался слежки, провокации, ареста. Гуляя по Киеву, он заметил за собой «хвост», который его встревожил и побудил к попытке изменить внешность. Мы помним, что русский националист прилежно отращивал несколько месяцев седую «бороду раввина» и теперь, как считал сам Шульгин, «вся милиция и все ГПУ поставлены на ноги и по всему городу ищут высокого старика, в коротком пальто, в сапогах и с седой бородой».

Очевидным решением было сбрить бороду. В парикмахерской он быстро превратился из «не то раввина, не то факира» в петербургского чиновника прежних времен с острой бородкой. Для вящей убедительности Шульгин решил еще и покрасить бородку. Тут Василий Витальевич стал главным героем одной из самых узнаваемых сцен «Двенадцати стульев»:

«… приблизилась роковая минута. Он вышел с кастрюлечкой, в которой шевелилось нечто бурое. Это бурое он стал поспешно кисточкой наносить на мои усы и острую бородку. День был серый, кресло в глубине комнаты, и в зеркале было не особенно видно, как выходит. Намазавши все, он вдруг закричал:

— К умывальнику!

В его голосе была серьезная тревога. Я понял, что терять времени нельзя.

Бросился к умывальнику.

Он пустил воду и кричал:

— Трите, трите!..

Я тер и мыл, поняв, что что-то случилось. Затем он сказал упавшим голосом

— Довольно, больше не отмоете…

— Я сказал отрывисто:

— Дайте зеркало…

И пошел к окну, где светло.

О, ужас!.. В маленьком зеркальце я увидел ярко освещенную красно-зеленую бородку…»

Дальше борода из зеленой стала лилово-красной, а закончились безнадежные попытки бритвой, начисто лишившей Шульгина и бороды, и усов. Эта сцена практически дословно повторяется в романе Ильфа и Петрова, где Бендер безуспешно пытался покрасить «барона-изгнанника» Воробьянинова:

«…Начался обряд перекраски, но „изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость“, смешавшись с зеленью „Титаника“, неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра…»

В новом облике Шульгин отправился в Москву. Подводя итоги этой части своей поездки, он отмечал, «…что за десятидневное пребывание, из которого шесть дней я непрерывно шатался по улицам, я не встретил ни одного знакомого лица…». Воробьянинов с таким же ощущением потерянности ходил по улицам родного Старгорода.

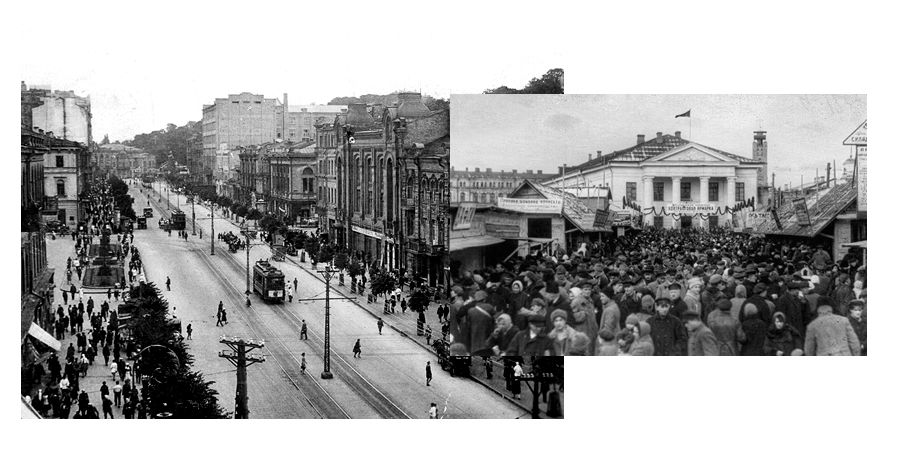

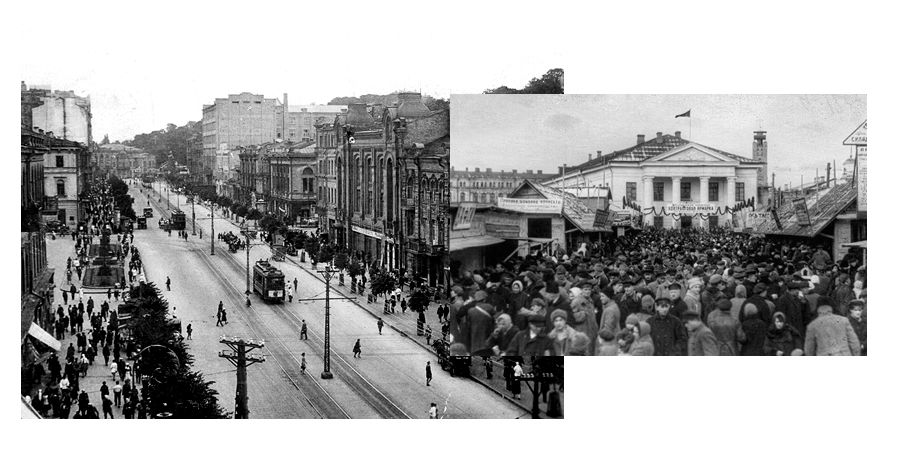

Москва

В Москве очередным сопровождающим Шульгина от МОЦР стал «Петр Яковлевич». Если в Киеве Шульгин не был с 1919 года, то Москву последний раз видел еще до большевистского переворота «в апогее керенской распущенности». Это были дни Государственного совещания — август 1917-го.

Петр Яковлевич провёл Шульгину, довольно плохо знавшему Москву, небольшую экскурсию. Особенно сопроводитель упирал на то, что большевики «реставрируют», восстанавливают старый облик белокаменной Москвы. Эту речь монархист-подпольщик произносил на фоне Китайгородской стены. Шульгин услышанным впечатлился, запомнил и позже в эмиграции записал. Увы, радоваться было нечему. Разрушение стены началось уже на следующий 1927 год и закончилось полным её уничтожением в 1934-м.

В Москве Шульгин приходит к тому же выводу, что и в Киеве:

«…Москва, кажется, восстановилась вполне. Бесконечные ряды, где навалена в титанических количествах всякая еда. Но преимущественно балыки и всякое такое. Огромные рыбьи туши, перерезанные пополам, гипнотизировали своими красными дурхшнитами, серебрились чешуей. Валялись горы дичи, в перьях и общипанные, неистовое количество всякого рода „икр“, да и вообще всего. Я перечислять не мастер, но это грандиозно…»

Рестораны, в которых «кутить было можно, но с оглядкой», были в городе в изобилии, «Мюр и Мерелиз» (ГУМ) «гудел и деловито суетился». Шульгин отмечал дороговизну, людность, обилие евреев на улицах. Людские и транспортные потоки в переполненном городе суетно перемешивались, завязывались в узлы пробок. Описание Шульгина почти столетней давности любопытно своими параллелями с современностью:

«…движение очень большое. Извозчики постоянно образуют сплошные вереницы, голова в голову, насколько видит глаз… Около трамваев образуются человеческие „стоки“…

…московская толпа, кажется, способна все поглотить, съесть все калоши и выпить все самовары…По-видимому, в Москве должно достать все, что угодно, сейчас. По крайней мере витрины предлагают многое…»

В самой Москве Шульгин не смог найти жилья и остановился в неназываемых им предместьях. Он снимал комнату в частном доме. Шел январь 1926 года. Рядом с его жилищем была проложена лыжня. Шульгина вид лыжников привел к очередному небезынтересному рассуждению:

«…Спорт, по-видимому, поощряется здесь во всяких видах. Советчики прекрасно разобрали то, чего не могло понять царское правительство, что спорт отвлекает от политики…

…Свои наблюдения над этой стороной советского быта я делал не только из окошка брошенного в снега домика. Я прочитывал советскую печать. Спорт — серьезный интерес советской жизни. Есть несомненное повышение деятельности в спортивной и смежных с этим областях. Русское население, деспотически отодвинутое от возможности что-нибудь делать в политике, стремится куда-то убухать накопляющуюся энергию и инициативу…»

В Москве Шульгин стал свидетелем заседания «народного суда», о котором, впрочем, сделал традиционный для своего посещения СССР вывод: суд всеми силами старался скопировать прежний, действовавший по указу Его Императорского Величества, только получалось это карикатурно:

«…Прокурор в синей толстовке — официального казенного коммунистического вида бритый молодой еврей с огромной шевелюрой — кончил.

Председатель, русский, рыжий детина, на вид из тех рабочих, которые, прочтя пятикопеечную брошюру, становились в ряды марксизма, — имел по правую руку молодого краснощекого парня, тоже такого приблизительно типа, а по другую тупое лицо, очевидно плохо соображавшее, что происходит. Узкую часть стола занимал секретарь — тоже еврей, до такой степени похожий на прокурора, что, если бы они переменились местами, никто бы этого, пожалуй, не заметил…»

Шульгин жил в Москве в ожидании каких-либо известий о сыне, которого разыскивали друзья из МОЦР. Параллельно он продолжать делать любопытные и для современников и для нас наблюдения: цены — выше, чем в любой европейской столице (галифе по цене французского костюма); город наводнен беспризорниками, которых так много, что не обратить внимания на носящиеся по дворам стаи взлохмаченных босяков невозможно.

Шульгин уехал из Москвы в двадцатых числах января 1926 года на поиски сына. Он не раскрывает детали своего маршрута, мы знаем только, что Вениамина он найти не смог. На его пути был Петербург.

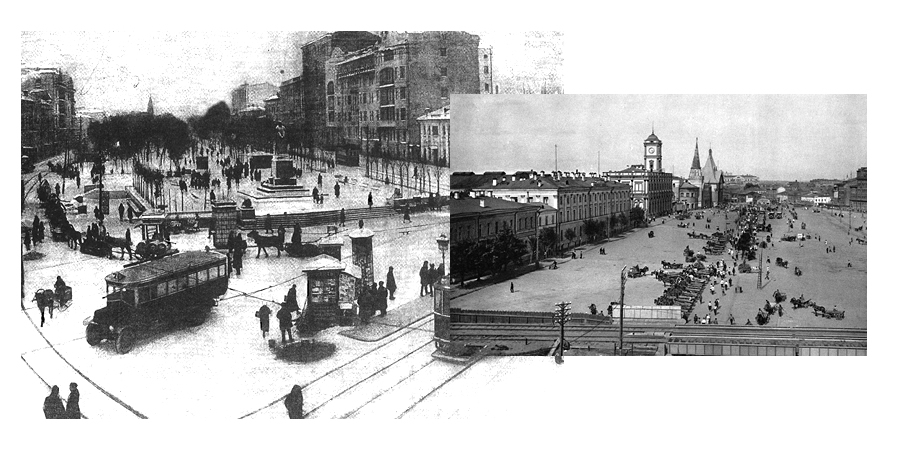

Ленинград

Ленинград встретил Шульгина как ни в чем не бывало стоящим памятником Александру III (его демонтировали только в 1937 году). Шульгин, обрадованный неожиданной приметой старого времени, в целом памятником был недоволен. Он называл монумент «огромным бронзовым промахом». Шульгин небезосновательно считал, что большевики сохранили памятник только потому, что нельзя было придумать большего глумления, чем изображение Императора в облике «обер-кондуктора железной дороги верхом на беркшире, превращенном в лошадь».

Впечатления Шульгина о Ленинграде уступают описаниям родного Киева, но явно превосходят наблюдения из чужой Москвы. В Санкт-Петербурге он в свое время прожил больше десяти лет и хорошо знал город.

Извозчик катил по питерским улицам, Шульгин заключает: «Это не прежний Петроград, но уже и не „пустыня“, как я ожидал его встретить».

Выводы о Ленинграде, пожалуй, наиболее благосклонны: очень хорошая гостиница, кофе — очень хороший, барышни — чистенькие, паркет натёрт, швейцары как швейцары, трамвай N2 ходит, как «ходил от века». Имперское величие бывшей столицы неистребимо.

Посещение Ленинграда у Шульгина вышло до смешного туристическим: Зимний, Эрмитаж, Мариинский театр. В музее Революции произошел очередной казус:

«…И вот мы начали осмотр. Все больше фотографии. Февральские дни, февральские газеты, все хорошо знакомое, всевозможные члены Государственной думы, Родзянко в бесчисленных видах, Керенский тоже. Все это собрано добросовестно, но скучно.

Перед одним портретом я простоял довольно долго. Это был господин средних лет, с большими усами и еще с большими воротничками. Лицо такое, какое бывает у еще молодых мужчин, когда у них уже чуть начинает сдавать сердце.

Этот господин был мне скорее несимпатичен и во всяком случае очень далек от меня. Между тем это был я собственной персоной…»

Поиски сына не увенчались успехом. Шульгину нужно было возвращаться «домой»: «Я получил то спокойствие, которое сменяет психическое состояние человека, вечно терзаемого мыслью, что он не сделал чего-то».

Не получив никакой информации о Вениамине, Шульгин приобрел новые знания в области, которую сам назвал «Россиесозерцанием». Редкая удача для эмигранта. Он благополучно перешел польскую границу с помощью тех же «контрабандистов» и отправился в Сремски-Карловци, где первым делом встретился с мудрым и осторожным Врангелем, крайне скептически настроенным относительно «Монархического объединения» и шульгинской авантюры:

«— Удивительно! Вы живы?»

«От НЭПа ослеп»

Шульгин поселился во французском городке St. Aigulfe, где заперся в чердачной комнатке небольшого дома и принялся описывать свои впечатления о поездке. Еще в СССР он условился с Якушевым, что напишет и постарается издать книгу, но во избежание проблем у членов МОЦР, которые помогали Шульгину и остались в СССР, всё написанное он будет отправлять на цензуру самому Якушеву. «Цензуру» Якушева книга прошла целиком. Глава «Монархического объединения» вычеркнул лишь одну строчку.

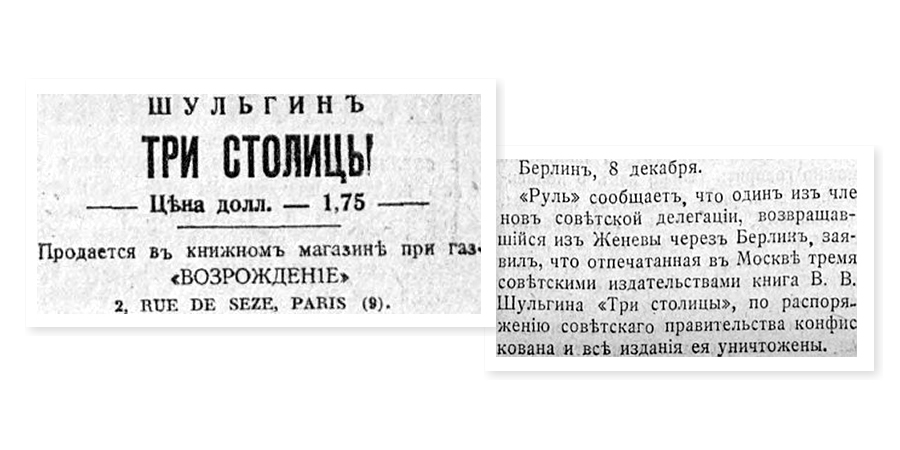

Когда книга была уже готова и издатель был выбран, Шульгин начал публиковать отрывки произведения отдельным приложением к газете «Возрождение». Прошел почти год с момента возвращения Шульгина из СССР, когда в январе 1927 года издательство «Медный всадник» выпустило оконченный труд Шульгина под названием «Три столицы».

«Три столицы» продавалась по четыре франка за книгу. Весь трехтысячный тираж разошелся мгновенно. Вскоре французское издательство «Пайо» выпустило французский перевод книги под громким и спорным названием «La Renaissance de la Russie» («Русский ренессанс»). Эмиграция, чьи знания о современном быте России были в остром дефиците, загремела обсуждением поездки Шульгина. Книга стала по оценке Петра Струве «литературно-политическим событием», а Мельгунов писал, что Шульгин своей поездкой «пробил брешь»…

«Советская власть — советской властью. А жизнь — жизнью», — это главный посыл книги. На протяжении трехсот страниц Шульгин доказывает русскому зарубежью, полностью оторванному от Родины, что русский человек жив. Очевидное, казалось бы, утверждение действительно требовало серьезной аргументации, ведь и сам Шульгин до своей поездки в СССР сомневался в том, что в стране осталось хоть что-то.

Автор отнюдь не превозносит роль революции и партии в успешном восстановлении после разгрома 1917–1920 годов. Шульгин открыто пишет:

«Океан бедности залил несколько ступеней, тех ступеней, которые у него отвоеваны были царями. Вот и весь результат пролетарской революции для пролетариев, для рабочих и крестьян».

Шульгин считает, что «русский ренессанс» произошел не благодаря, а вопреки коммунистам. Он ни на секунду не меняет своих убеждений. Читатель находит рассуждения о продолжившемся и лишь видоизменившимся красном терроре, о народе, который не может существовать без аристократии и интеллигенции…

В книге автор вкладывает важную мысль в уста безымянного героя (подразумевается Якушев), с которым он ведет беседу в поезде Москва-Ленинград:

«…Там думают, что мы здесь умираем. Раз организм умирает, надо спешить, ибо каждую минуту может наступить окончательная агония. Но скажите, разве мы похожи на умирающих? Разве сегодня, в начале 26 года, вы видите перед собой то, что вы испытали в 1920?..»

Сейчас мы понимаем, что увиденное писателем было лишь бутафорским плодом НЭПа, но до свертывания программы тогда оставалось еще долгих два года. Шульгин ослеп от декораций НЭПа, которые контрастировали с его воспоминаниями о выжженной годами Гражданской войны стране. Это было столь же радостно, сколь и наивно. Пусть все «похуже», но хотя бы нет рек крови.

Автора «Трех столиц» удовлетворил быт, но коммунисты, категорически с Шульгиным несовместимые, оставались у власти. Тут и пригодилось «Монархическое объединение Центральной России», под стопроцентным очарованием которого находился Василий Витальевич. Он был совершенно покорён «контрабандистами», вросшими в советскую государственную машину, и представлял их в качестве идеальной альтернативы ВКПб. В глазах Шульгина это были люди дореволюционной России, прошедшие необходимую трансформацию, переплавившиеся в огне Революции и Гражданской войны в то, что было обречено стать новой элитой. Новой властью.

Это второй посыл книги, адресованный уже узкому кругу посвященных в дела РОВС и МОЦР — Врангелю, Климовичу, верхушке военной эмиграции. «Монархическое объединение» не только не провокация ГПУ, но и наиболее перспективная антикоммунистическая сила в России.

Шульгин никогда в жизни так не ошибался.

Крах

«…И вдруг — гром среди ясного неба. На той же самой паперти русского храма на rue Daru (Собор Александра Невского в Париже — прим.), где я в 1923 году увидел плачущего Филиппова, я увидел другого человека. Это был варшавянин, русский эмигрант…Он не плакал, но был сильно расстроен. — Все пропало, — сообщил он мне. — „Трест“ — отделение ГПУ. Кутепов вас ждет…»

Так Шульгин описал первое известие о провокации «Монархического объединения», раскрытой бежавшим в Финляндию чекистом Опперпутом. Скандал недолго держался в кругу офицеров РОВСа, вскоре на первой полосе журнала «Общее дело» вышла статья Владимира Бурцева (в свое время этот «русский Шерлок Холмс» разоблачил Азефа), подробно рассказывающая о провокации ГПУ. В частности он писал о поездке Шульгина:

«Одним из характерных и выдающихся провокаторских дел этого Треста, где главную роль играли Якушев и Опперпут, явилась, между прочим, наделавшая в свое время большой шум и всех изумившая поездка Шульгина в Россию. Человек необычайной смелости, Шульгин, действительно, проявил и в этом деле решимость… В настоящее время поездка Шульгина, однако, представляется совсем в ином свете. Она, оказывается, была с начала до конца совершена под непосредственным руководством ГПУ…»

Бурцев писал правду. Путешествие оказалось частью обширной операции «Трест», подобравшейся к самым верхам Белого движения. Шульгин был одурачен, заманен в СССР и выпущенный из России с единственной целью — упрочить репутацию «Треста» среди белых, повлиять на его сближение с осторожным Врангелем. Торжествовали немногие скептики, такие как Врангель и Николай Чебышев. Последний еще в октябре 1926 года писал: «Странно! Или я чудовищно ошибаюсь в моих предположениях, или Кутепов, Гучков, Шульгин — жертвы чудовищной провокации…»

Провокация и правда была поистине чудовищных масштабов. Шульгина, неустанно подчеркивавшего надежность «контрабандистов», сплошь окружали сотрудники ГПУ: Александр Якушев был сотрудником ГПУ, через границу Шульгина переводил чекист Михаил Криницкий, в Киев и Москву сопровождал чекист Сергей Дорожинский, помогал устроиться в Москве чекист Петр Шатской…

Чекисты не только провезли Шульгина по СССР, но и отредактировали его книгу. Он отправлял каждую строчку «Трех столиц» Якушеву, а тот, согласно поздним воспоминаниям самого Щульгина, показывал текст Феликсу Дзержинскому. Свет увидела книга, в которой идеолог антибольшевистского сопротивления своими руками и совершенно добровольно записал удобные большевикам истины: «Россия возрождается после ужасов Гражданской войны. Этим возрождением наша страна обязана была НЭП’у, то есть новой экономической политике».

Уезжая в СССР, Шульгин боялся участи Савинкова, схваченного и склонившего голову перед советским судом. Самого Василия Витальевича ждала судьба более страшная: раскаяние Савинкова могло быть следствием давления чекистов, Шульгина же никто не пытал.

Автор «Трех столиц» очень болезненно перенёс разгром «Треста», хотя эмиграция его ни в чем не обвиняла. Сказался его сложившийся за долгие годы авторитет: «…Я не помню, чтобы печать всяких направлений меня бранила или высмеивала».

Шульгин-политик из СССР не вернулся, он был там схвачен и убит. Василий Витальевич после 1927 года вышел из всех политически объединений. Спустя семнадцать лет, допрашиваемый офицером СМЕРШ в Югославии, он так мотивировал своё решение порвать с активным антибольшевистским сопротивлением: «…Меня обманули, как ребенка. Дети не должны заниматься политикой».

Шульгин выпустил книгу в 1927 году, а в январе 1928 года кончили работу над рукописью «Двенадцати стульев» Ильф и Петров. Авторы, вне всякого сомнения, были знакомы с первоисточником русского националиста. Мы уже приводили несколько примеров откровенных заимствований, но помимо этого в глаза бросаются и «Союз меча и орала», перекликающийся с «Трестом», и выдуманное прошлое Воробьянинова — «бывшего члена Государственной думы и особы, приближенной к Императору» (намек на 2 марта 1917 года?).

Впрочем, Ильф и Петров не первыми в СССР обратились к «Трем столицам». Еще в 1926 году «Правда» выпустила статью «Дворянин на Родине» Михаила Кольцова, ставшую ответом на первые главы книги, отпечатанные в эмигрантской газете «Возрождение». Приведем отрывки из советской статьи:

«…Шульгин ничего сногсшибательного в своих описаниях предложить не может… Все на месте, все в порядке… Киевский коммунхоз, подопри ограду Ботанического сада, если это уже не сделано! Тогда бывшему домовладельцу города Киева не останется к чему придраться…»

Так в 1926 году был задан тон советского отношения к шульгинской поездке. Открытая иронически-издевательская риторика Кольцова и скрытая пародия Ильфа и Петрова: «Мы не очень возражаем и против того, что посланец от издыхающего русского дворянского класса безнаказанно совершил свой путь на Родину и обратно, в изгнание…». Бояться нечего — автор смешон. Он странствующий осколок нелепого старого мира.

Сначала Шульгин был обманут, а затем осмеян.

Так печальная история о поисках погибающего сына, об искренней радости за то, что при всяком политическом режиме русский человек жив, стала комедией.

Вениамин Шульгин умер в психиатрической лечебнице города Винницы, так и не дождавшись отца.

…

Шульгин после скандала с «Трестом» жил в Югославии в новом амплуа «мирного обывателя, счастливо избавленного от необходимости зарабатывать на кусок хлеба таксистом». В Югославии он встретил Вторую мировую войну. В 1944 году его арестовали в Сремски-Карловци и вывезли в СССР. В 1947 году виднейший русский националист был приговорен к 25 годам заключения. Он отсидел во Владимирском централе 12 лет, был освобожден по амнистии в 1956 году. После освобождения Шульгин жил в однокомнатной квартире во Владимире, занимался литературой («Опыт Ленина», «Письма к русским эмигрантам»).

В 1934-м в эмиграции и в 1944-м в СССР

В 1964 году восьмидесятишестилетний Шульгин снялся в документальном фильме «Перед судом истории», поставленном бывшим чекистом Фридрихом Эрмлером. В фильме он отвечает на вопросы строгого советского «историка» о временах революции и смуты. Сам Эрмлер очень четко выразил цель фильма:

«…Я старый коммунист. Все мои фильмы политические. И этот фильм — политическая акция, которую я хочу осуществить средствами искусства моего… Я хочу, чтобы он сказал всем: „Я проиграл“…»

Когда Шульгин в 1926 году был в Москве, он посмотрел в кинотеатре «Метрополь» фильм «Броненосец Потёмкин». На страницах «Трех столиц» есть его рецензия, в том числе и такие строчки:

«…Затем идут варварские сцены избиения офицеров, глумление над убиваемым священником. Но некоторые из офицеров дерутся, как настоящие герои, в одиночку, против зверской отвратительной матросни. Конечно, авторы хотели другого, но не выходит…»

Так же и сам Шульгин в 1964 году дрался, как настоящий герой. Он настолько харизматичнее липового историка, его голос и манеры настолько интереснее почти всего, что видел тогда с экранов советский человек, что ни о каком «суде» не идет и речи. «Конечно, авторы хотели другого». Эрмлер работал над показательным судом, но результатом стали только два режиссерских сердечных приступа и сильнейший монолог последнего несгибаемого подданного Российской Империи, упрямо пересказавшего с экрана свою же книгу «Дни» сорокалетней давности. Он повторил выводы, к которым пришел еще до «Треста», до мировой войны, до СМЕРШа и владимирской тюрьмы. Шульгин остался Шульгиным.

В свой последний день рождения

P.S. Полная версия картины «Перед судом истории». В роли Советского Историка (который весь фильм то язвительно торжествует, то выбегает рыдать от невыносимости русского фашизма на балкон) — нанятый актер-чекист, в роли Шульгина — Шульгин.