Верещагин: масло и кровь

Иван Жуковский о Василии Васильевиче Верещагине

июня 1868 года Самарканд пах застарелой пороховой гарью. Строй русских солдат в белых гимнастических рубахах, грязных от крови, заносило пылью. Дым, постепенно развеиваясь, колол глаза и носы. В город въезжал генерал Кауфман.

Бунт, поднятый бухарцами, поддавшимися на пропаганду мулл, был подавлен. Русский гарнизон города, насчитывавший 658 штыков и находившийся под командованием майора Штемпеля, шесть дней сдерживал атаки неприятеля, в 100 раз (sic!) превосходившего русских числом. Наконец, крепость была деблокирована и основные силы русских под командованием генерал-губернатора Кауфмана вошли в город. Гарнизон потерял две трети от своего состава. В числе защитников находился молодой зауряд-прапорщик, которого звали Василием Васильевичем Верещагиным. Он служил армейским художником, но волею судьбы, а также положением унтер-офицера был вынужден проявить героизм: третьего числа, когда скопища врага захватили сакли рядом с воротами крепости, Верещагин, «несмотря на град камней и убийственный ружейный огонь», возглавил контратаку и спас крепость от падения. Генерал-губернатор снял со своей груди Георгиевский крест IV степени и передал награду прапорщику. До конца своих дней других наград Верещагин не признавал.

Это, конечно, легенда. Насчёт креста. То есть Кауфман действительно снял со своей груди крест, но было это уже позднее, на другом конце Империи: в Петербурге.

— Я дам вам свой, ― сказал Кауфман и отцепил свой крест.

― У меня некуда его повесить.

― В петлю.

― Петля не прорезана.

― Я прорежу ее, ― сказал Кауфман и взял в руки ножичек. ― Я не дам резать сюртук…

Генерал прижал художника к стене, вырезал дыру, надел орден и пожал Верещагину руку. Вот так было.

Но перед всеми этими славными событиями Верещагин родился. Произошло это 14 (26) октября 1842 года в Череповецком уезде Новгородской губернии. Василий, ставший полным тёзкой своего отца, родился с ним в один день — удивительное совпадение. Отец, взбудораженный появлением второго сына, выпивал шипучку и принимал поздравления. Кроме указанных выше заслуг, Верещагин-старший являлся предводителем уездного дворянства, а также владел несколькими деревнями, в которых проживало около 500 душ. Ввиду столь замечательных политических и экономических факторов детство Василия Васильевича (нашего с вами Василия Васильевича) проходило в спокойной и не лишённой приятности обстановке.

Было бы неприлично не упомянуть и о матери нашего героя: Анна Николаевна, по словам сына, была «татаркой» родом с Кавказа. Вернее, татаркой была её бабушка, но это не мешало Верещагину в дальнейшем рассказывать о наличии ¼ в нём татарской крови. Себя он, естественно, считал (и был, что уж греха таить!) русским. Александр — младший брат Василия — потом вспоминал в своих записках о матери:

«Характера она была открытого: горе ли, радость, все равно не могла скрыть, должна была непременно с кем-то поделиться. Хозяйством она стала заниматься под старость, в молодости же ограничивалась тем, что заказывала повару кушанье. Зная отлично французский язык, почитывала иногда повести и романы; была хорошая рукодельница и часто вышивала шерстью по канве, но больше всего она любила принимать гостей и угощать их».

Не забудем и об отце — он был русский дворянин в самом искреннем проявлении:

«Отца, — вспоминал Александр Васильевич, — помнить я начал, когда ему было уже под пятьдесят лет. Тогда он имел еще черные вьющиеся волосы, бороду и усы брил, среднего роста, с брюшком… он был красивой, симпатичной наружности. Голос имел мягкий и пел довольно приятно. Характера молчаливого, флегматичного… Был он большой домосед, и любимое занятие его составляло — читать, лежа на диване в халате, и время от времени дремать. Хозяйство отец вел на старинный лад, т.е. коров держал более для удобрения, нежели для молока; лес очень берег, хотя случалось, за неимением дров, рубил строевые деревья на дрова».

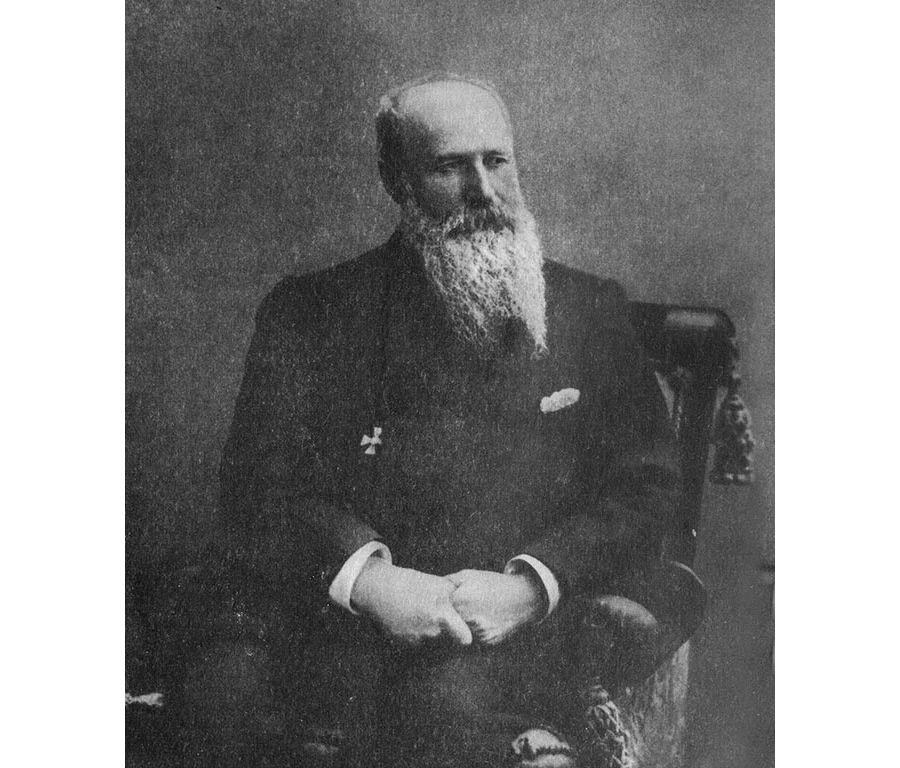

Мать Верещагина Анна Николаевна; братья Николай Верещагин и Василий Верещагин (справа) в период пребывания в морском корпусе; отец Василий Васильевич

Драгоценное время детства Василий проводил не без пользы: посещал окрестные леса в компании с няней, собирал грибы, ягоды, наблюдал сплав леса по реке Шексне и целые дни проводил в доме своего дяди. Дядя был замечательным: отставной полковник, лейб-гусар, кутила, большой охотник до женского полу и обладатель невероятных седых усов, он обожал племянников и людей вообще, причём порой это обожание приобретало воистину раблезианские масштабы.

«…Опаивание и окармливание практиковалось дядею в широких размерах: над министрами, губернаторами и их чиновниками, так же как и над служащими всех чинов, положений и возрастов, над священниками, приходившими поздравлять, славить или выпрашивать подарки, над монахами монастыря, в который дядя ходил на богомолье иногда пешком, или даже просто над приезжающими, приглашенными к помещику „выпить и закусить“» (из воспоминаний Василия Васильевича).

«Когда гостей не было и дяде становилось скучно, посылал он своего слугу, Изотова, рядом на почтовую станцию узнать: нет ли кого приезжающих. Если таковые оказывались, то посланный являлся вновь и передавал, что, дескать, здешний помещик, полковник Алексей Васильевич Верещагин, просит пожаловать к ним и откушать тарелку ухи. Приглашение обыкновенно принималось весьма охотно. Иногда же, по какому-либо случаю, проезжающие отказывались. Тогда выходила целая история: помещик сердился и не приказывал давать лошадей (он сам содержал станцию). Те требовали жалобную книгу, но в конце концов дело все-таки улаживалось и кончалось тем, что шли в дом, обедали и оставались очень довольны чересчур хлебосольным хозяином. Случалось, некоторые, познакомившись с дядей короче, гостили у него по нескольку дней, забыв и курьерскую подорожную, и жалобную книгу» (из мемуаров Александра Васильевича).

Разумеется, юный Василий Верещагин практически с младенчества впитал в себя лучшие традиции русского офицерства. Но кроме этого, в доме дяди (где, кстати, изволил отобедать Александр I в 1824 году) ребёнок рассматривал картины. Картин имелось великое множество и, что важно, на военную тематику: портреты офицеров русской армии разных времён (в том числе молодого дяди в форме), рисунки, гравюры и литографии. Если к этому прибавить страстный талант к рисованию, то предпосылки к возникновению величайшего русского баталиста становятся ясны.

Первый серьёзный опыт в живописи Василий Васильевич получил в возрасте от двух до пяти лет: вдохновившись рисунком, на котором бравые ямщики отстреливались от полчищ волков, попутно едучи на тройке, он создал копию, «поразившую всех присутствовавших своим изяществом и мастерством», да простит мне читатель столь избитую оценку. Предпринимались попытки срисовать сцены из английской жизни с гравюр в кабинете отца, но результат оказался неудовлетворительным из-за запрета снимать произведения со стен. Кроме того, со стороны родителей было высказано мнение: «Сыну столбового дворянина, 6-й родословной книги, сделаться художником — что за срам!»

оэтому сына решили отдать «на казённое воспитание». После определённых экзаменов (русский, немецкий, французский языки, математика и Закон Божий) восьмилетнего Василия приняли в Александровский кадетский корпус. Здесь ребёнок испытал первый шок, будучи разлучённым с матерью, но в дальнейшей жизни это состояние крайне редко овладевало нашим героем. В корпусе под влиянием казарменной атмосферы, определённого возраста и некоторых других факторов, о которых любой молодой человек знает не понаслышке, выделились важные черты характера художника: индивидуализм, патриотизм, мужественность и прочая, прочая, прочая.

«Вообще, настроение мальчуганов было высоко патриотическое, и все мы, — а я, кажется, более других — с благоговением засматривались на портрет царя Николая Павловича и царицы Александры Федоровны», — резюмировал Верещагин в автобиографии. Потом, однако, случится курьёз: в 1874 году, согласно слухам, выставку «Туркестанской серии» обвинят в тенденциозности и непатриотизме якобы сам Александр II и наследник престола, Великий князь Александр Александрович. Слухи и кривотолки, наводнившие тогдашний петербургский свет, дошли до Василия Васильевича, вынужденного некоторые картины сжечь. Случай был на самом деле ужасающе типический для взаимоотношений между артистом и чиновником: некто Стремоухов, бывший глава азиатского департамента, нашёл, «что насколько Орас Верне, с которым меня сравнивал М., прославил французскую армию, настолько я унизил и оклеветал русскую. Даже не дал мне возразить, и я ушел от него, как ошпаренный кипятком». История получила продолжение и стала одним из доказательств порочности столичных сплетников: «…Уничтожение картин, в свою очередь, вызвало целый ряд новых слухов. Начали говорить, что будто Верещагин уничтожил свои картины вследствие неудовольствия самого Государя. Несмотря на то, что слух этот был чистейшей нелепостью, так как Государь, обходя выставку в 1874 г. и останавливаясь перед всеми лучшими картинами, в том числе и перед уничтоженными, выражал Верещагину свое восхищение и удовольствие, в „Голосе“ отказались напечатать небольшую заметку В.В. Стасова, разъяснявшую этот факт». Это из «Наших художников» Фёдора Ильича Булгакова, журналиста-искусствоведа конца XIX века. Далее он добавит, что при встрече с графом П.А. Шуваловым и начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А.Л. Потаповым, генерал-адъютантом, Стасов узнал, что государь не только не критиковал, но очень хвалил работы Верещагина.

В общем, вернувшись к привычному течению повествования, можно сказать, что Василий Васильевич входил в зрелый возраст весьма благородным человеком.

После Александровского корпуса Василий Васильевич поступал в корпус Морской, на экзамене в который, однако, провалился на арифметике и был, подобно Уинстону Черчиллю, зачислен в подготовительный класс. В судьбах этих двух великих людей можно найти очень много схожестей и параллелей — единственно, что Верещагин никогда не был британским премьер-министром.

Во время учёбы в корпусе на морского офицера, по-иному — кадетства, Верещагин повадился ходить в рисовальную школу Общества поощрения художеств, расположенную в те годы на Бирже.

«По воскресениям я забирался в школу с раннего утра, с булкой в кармане, и не выходил до позднего вечера. Сначала меня посадили в самое младшее 18отделение, где рисовали с моделей, но оттуда сейчас же, помимо орнаментного отделения, перевели в класс оригиналов. Там, после первой нарисованной головки, заведовавший этим классом смотритель училища, художник Гернер, очень расхвалил меня и сказал: „помяните мое слово: вы будете великим артистом“».

Верещагин в период окончания Морского Корпуса, 1860 г.

Кстати сказать, у гардемарина Верещагина имелся небольшой комплекс, связанный с «грязностью» его рисунков. Дело заключалось в том, что он, рисуя, штриховал и многое затирал, оставляя бумагу неопрятной. От этого у преподавателей в корпусе случались приступы возмущения, из-за чего Василий Васильевич поначалу долго переживал. Нелюбовь к академизму, столь распространенная среди всех прогрессивных художников Европы конца XIX века (передвижники и, например, прерафаэлиты — чтобы господа понимали, о каких именно прогрессивных художниках мы говорим), возникла у Верещагина отчасти и из-за солдафонской критики его манеры рисунка.

Выйдя в отставку по окончании курса в чине прапорщика гарнизонной службы (весной 1860-го года), Василий Васильевич решил полностью посвятить себя художествам. Проучившись в Академии три года, он отправляется в Европу (занятие, необходимое для любого образованного человека, — пощупать натуру готических соборов и попить бордо), Верещагин приезжает в Париж, где учится некоторое время у Жан-Леона Жерома — живописца, скульптора и предтечи стиля неогрек, то бишь очень пристрастного классицизма. У Жерома, кстати, был случай, достойный внесения в качестве эталона в Малый зал Русской Славы, если таковой будет когда-либо построен.

«…В мастерской Жерома ожидали его насмешки учеников, среди которых были Брикар, Пуальпо, прекрасный пейзажист Ропен, Блан, Делор и другие. Ученики эти встретили Верещагина насмешками, предпринимали целый ряд испытаний новичка.

— Кто новичок?— спросил один из них однажды.

— Вот этот русский.

— Поди принеси на 2 су черного мыла.

— Кто? Я? Не пойду, — ответил Верещагин.

— Господа! Это животное, этот прохвост, русский, не хочет идти за мылом.

— На вертел, на вертел его!.. — послышались крики.

Дело состояло в том, чтобы раздеть пациента, привязать его к чему-то вроде столба и вымазать с головы до ног синей краской».

«Я отступил к углу перед страшным криком и гиком, поднявшимся во всей мастерской, — рассказывает Верещагин, — занял оборонительное положение, в котором нельзя было меня „обойти“, и опустил руку в карман, где лежал револьвер. Должно быть, хотя фигура моя была спокойная, что-нибудь неладное проглядывало в моей позе и взгляде, потому что несколько из передовых спросило меня:

— Почему ты не хочешь идти?

— Потому что не хочу.

— У тебя дурной характер.

— Может быть.

— Тебя заставят!

— Нет, не заставят..

— Оставьте его, он злой…» (Фёдор Ильич Булгаков в книге о Верещагине, изданной в год смерти последнего)

Остудив пыл галльских петухов и отточив мастерство, Василий Верещагин едет на Кавказ, где непонятно чем занимается около года, попутно читая Бокля, а после возвращается в Париж, после — назад на Кавказ, вновь — Париж, где всю зиму работает по 16 часов в сутки, и, наконец, в Петербург. На Неве он приступает к поискам работы и отказать генералу Кауфману, искавшему перед отправкой в Туркестан художника, не может.

И вновь мне на помощь приходит замечательный Фёдор Ильич Булгаков: поехал Верещагин в качестве «прапорщика, состоящего при генерал-губернаторе», но выговорил себе право — свободно разъезжать по краю и не носить формы. Кроме того, он условился с Кауфманом, что он ему не будет давать чинов. «Впоследствии, — рассказывает Верещагин, — несмотря на неоднократные попытки, я отстоял это условие. Немало бывало смеха в канцелярии генерал-губернатора, когда я приходил браниться за то, что мне хотят дать чин. «Что не дают чина — жалуются часто и бранятся с нами очень многие, — говорил со смехом делопроизводитель Лазарев, — но что бранятся за производство — это новое».

Шёл 1867 год. Василий Верещагин был в трёх с половиной тысячах вёрст от вступления на путь крови и масла.

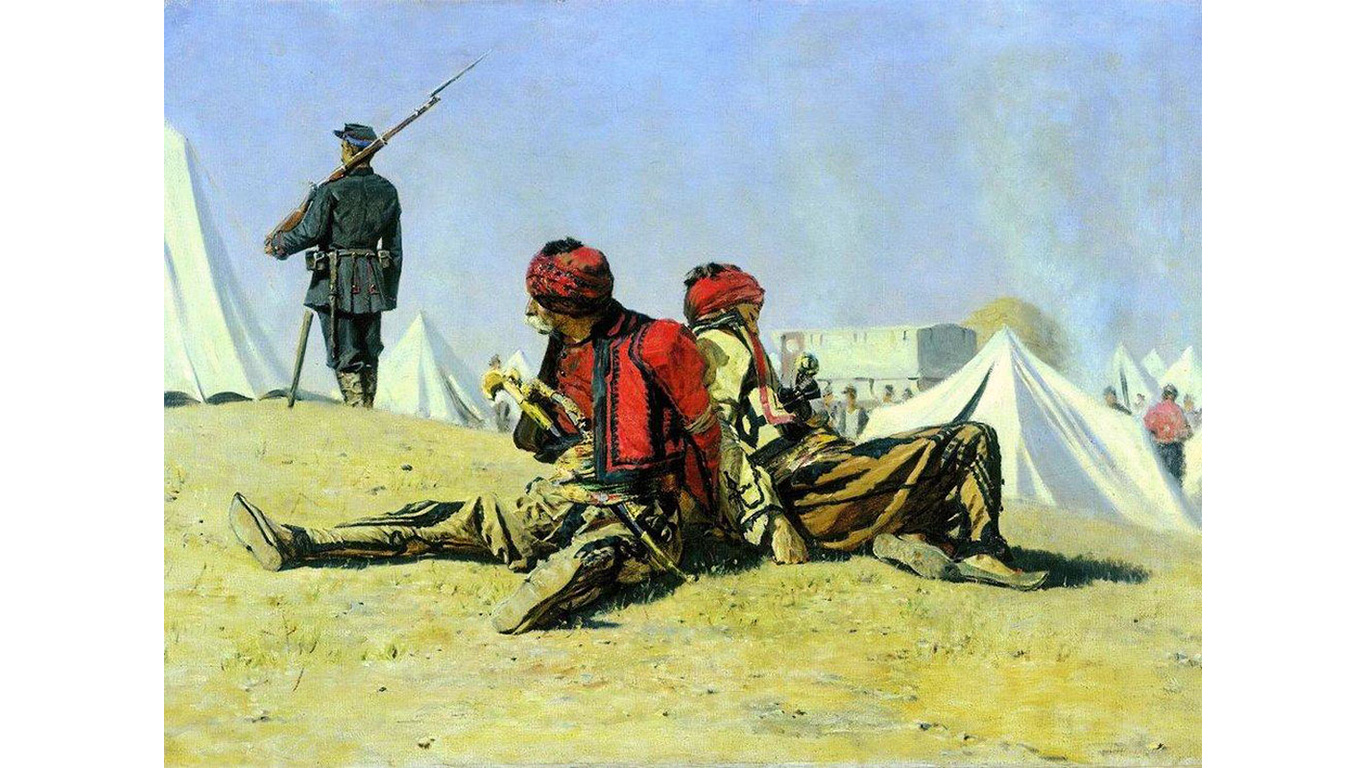

обственно говоря, приехал Верещагин в Русскую Среднюю Азию в 1868 году. Поначалу, номинально состоя при штабе уже упомянутого мной выше генерала Константина Петровича Кауфмана, Василий Васильевич свободно передвигался по Туркестану, беспрестанно наблюдал красоты и экзотику и рисовал — в основном этюды. «Открывшаяся кампания против бухарского эмира» заставила его присоединиться к армии (вернее сказать, отряду: численность его составляла 3500 человек при 16 орудиях; ещё вернее сказать, что Бухарская кампания стартовала в 1866 году, орды басурман были разбиты, но эмир тянул с переговорами — в связи с этим был предпринят поход на Самарканд).

Стоит упомянуть и о предпосылках похода: во-первых, Бухарское ханство давно пора было захватить. Этой претензии способствовал территориальный спор между ханством и Кокандом, к тому времени ставшим русским протекторатом. Во-вторых, бухарский эмир Музаффар-хан, правитель слабый и лукавый, начал притеснения русских купцов в Самарканде, конфисковав всё их имущество. К тому же бухарские отряды устраивали набеги.

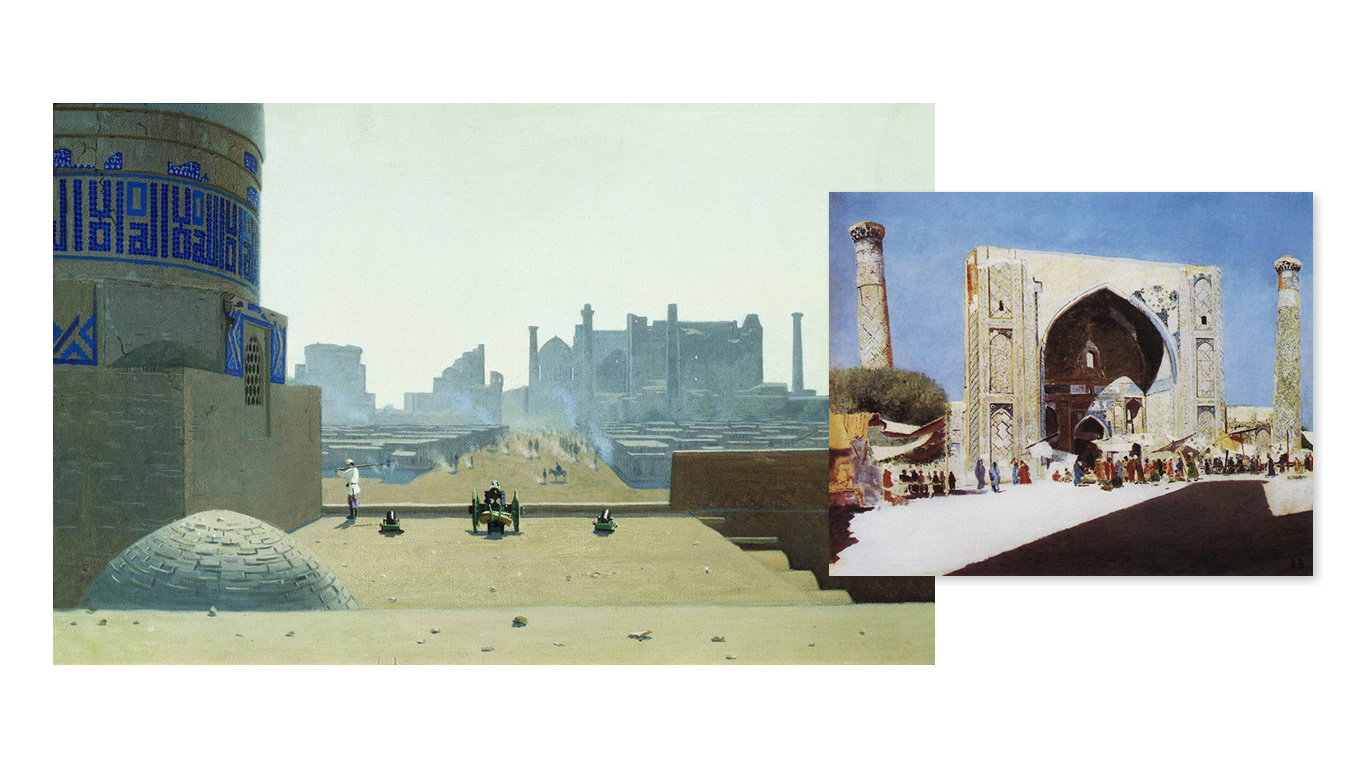

В общем, Верещагин отправился на войну. После героического, удалого и решительного сражения в долине Зарафшана русские полки вошли в Самарканд, жители которого не впустили бежавшие с поля битвы бухарские войска. Бытовала легенда, сочинённая, судя по всему, лояльными самаркандцами, в которой говорилось, что Александр Македонский был первым покорителем Самарканда, Александр II же станет последним.

Тем не менее штаб расположился во дворце эмира. Находясь здесь, Верещагин восхищался тронным залом Тамерлана, в особенности мраморным троном Кок-таш, рисовал городские достопримечательности, типы и природу, вновь наблюдал красоты и экзотику. Через некоторое время Кауфман ушёл из города добивать остатки армии эмира. В городской цитадели оставлен был гарнизон, численностью около 650 человек под командованием майора Штемпеля, бравого офицера из русских немцев, впрочем, по-русски говорившего лучше, чем по-немецки, при нескольких офицерах и двух мортирах. Христианское население города, русские купцы и «жиды», как называл еврейскую общину Верещагин, перебрались под защиту русского отряда и крепостных стен, полуразрушенных и весьма древних.в

Ко всей подобной диспозиции добавился фактор пятой колонны. Муллы, активно проповедовавшие джихад против неверных русских, подняли местных мусульман, которые решили русских перерезать и перестрелять. Всего под стенами крепости, как потом оказалось, собралось 65 тысяч человек. Началась осада, о которой сам Верещагин вспоминал так:

«Только что я сел пить чай, поданный мне моим казаком, собираясь идти дописывать своего афганца, как раздался страшный бесконечный вой: ур! ур! вместе с перестрелкой, все более и более усиливавшийся. Я понял серьезность дела — штурмуют крепость! — схватил мой револьвер и бегом, бегом по направлению выстрелов, к Бухарским воротам! Вижу: Серов, бледный, стоит у ворот занимаемого им дома и нервно крутит ус — обыкновенный жест этого бравого и бывалого казака в затруднительных случаях.

«Афганец» (1867-1868), «Афганец» (1869-1870)

— Вот так штука, вот так штука! — твердит он.

— Что, разве плохо?

— Покамест еще ничего. Что дальше будет? У нас, знаете, всего-навсего 500 человек гарнизона, а у них, по моим сведениям, свыше 20 000.

Я побежал дальше. Вот и Бухарские ворота. На площадке над ними солдатики, перебегая в дыму, живо перестреливаются с неприятелем; я вбежал туда и, видя малочисленность наших защитников, взял ружье от первого убитого около меня солдата, наполнил карманы патронами от убитых же и 8 дней оборонял крепость вместе со всеми военными товарищами, и это, кстати сказать, не по какому-либо особенному геройству, а просто потому, что гарнизон наш был уж очень малочислен, так что даже все выздоравливающие из госпиталя, малосильные, были выведены на службу для увеличения числа штыков — тут здоровому человеку оставаться праздным было грешно и просто немыслимо».

За время осады Верещагиным были увидены сюжеты для нескольких будущих полотен, написанных уже после, в Мюнхене. Первые две — «У крепостной стены. Тсс… пусть войдут!», и «У крепостной стены. Вошли!» События первых двух картин, своеобразного диптиха, то есть парных полотен, развернулись на второй-третий день осады. Русский отряд под командованием офицера Назарова и Верещагина возле пролома в стене готовился отразить удар узбеков, и на картине видны двое офицеров, один из которых (Верещагин) как бы шепчет второму (Назарову): «Пойдём на стену, встретим их там». В ответ же: «Тсс… Пусть войдут!». На втором полотне — последствия атаки: русские солдаты убирают трупы азиатов, некоторые покуривают, сидя на стене. Эту картину Верещагин сжёг, поддавшись слухам о недовольстве государя, сохранилась лишь чёрно-белая фотография.

Третья картина — «Смертельно раненный». Солдат, которому пуля попала в бок, бежит, зажимая рану, на фоне боя и трупов. Сам Верещагин так описывал этот эпизод:

«При первом же натиске ворота наскоро заперли, так что неприятель отхлынул от стен и, засевши в прилегавших к ней почти вплоть саклях, открыл по нас убийственный огонь: ружья у них, очевидно, были дурные, пули большие, но стрельба очень меткая, на которую к тому же отвечать успешно было трудно, так как производилась она в маленькие амбразуры, пробитые в саклях. У нас таких амбразур не было, приходилось стрелять из-за полуобвалившихся гребней стены, где люди были более или менее на виду и потеря в них поэтому была порядочная. Вот один солдатик, ловко выбиравший моменты для стрельбы, уложил уже на моих глазах неосторожно показавшегося у сакли узбека, да кроме того ухитрился еще влепить пулю в одну из амбразур, так ловко, что, очевидно, повредил ружье, а может быть, и нос стрелявшего, потому что огонь оттуда на время вовсе прекратился. Очень потешает солдатика такая удача, он работает с усмешкою, шутит — и вдруг падает как подкошенный: пуля ударила его прямо в лоб; его недостреленные патроны достались мне в наследство. Другого пуля ударила в ребра, он выпустил из рук ружье, схватился за грудь и побежал по площадке вкруговую, крича:

— Ой, братцы, убили, ой, убили! Ой, смерть моя пришла!»

«Смертельно раненный»

Василий Васильевич, гордость русской батальной живописи, за время осады убил пару десятков неприятелей, проявив поразительную храбрость, характерную, впрочем, для всех офицеров и солдат, участвовавших в том деле. Ещё одна цитата, в которой Верещагин, несмотря на позднейшую репутацию пацифиста, проявляет дух воина:

«Шум и гвалт были отчаянные; в этом гаме я кричу солдатам, без толку стреляющим на воздух:

— Да не стреляйте в небо, в кого вы там метите!

— Пужаем, Василий Васильевич, — отвечает один пресерьезно. Помню, я застрелил тут двоих из нападавших, если можно так выразиться, по-профессорски. „Не торопись стрелять, — говорил я, — вот положи сюда ствол и жди“; я положил ружье на выступ стены; как раз в это время халатник, ружье наперевес, перебежал дорогу перед самыми воротами; я выстрелил, и тот упал, убитый наповал. Выстрел был на таком близком расстоянии, что ватный халат на моей злополучной жертве загорелся, и она, т.е. жертва, медленно горевши в продолжение целых суток, совсем обуглилась, причем рука, поднесенная в последнюю минуту ко рту, так и осталась, застыла; эта черная масса валялась тут целую неделю до самого возвращения нашего отряда, который весь прошел через нее, т.е. мою злополучную жертву. Другой упал при тех же условиях и тоже наповал».

оистину, лучше классика не скажешь. Вот вам и пацифист, вот вам и «протест против захватнических войн». Кстати, снайперскую стрельбу по врагу с крепостных стен в свободное время Верещагин называл «пострелять по зайчикам».

В 1869 году Верещагин, съездив в Мюнхен и написав «Туркестанскую серию», отправляется в Санкт-Петербург, где, встретившись со штабом Кауфмана и самим Кауфманом, договаривается о «туркестанской» выставке. Выставка выстрелила: во-первых, потрясающие картины были по достоинству оценены публикой (даже несмотря на упомянутые выше кривотолки). Во-вторых, выставка эта была первой в своём роде тематической выставкой вообще. Почему? Потому как Верещагин первым догадался картины дополнять аутентичным антуражем. «Он (Верещагин — прим. автора.) собрал свою коллекцию этюдов, у своего товарища по Туркестану, Северцова, взял зоологическую коллекцию, у горного инженера Татаринова — минералогическую, у разных лиц собрал вещи, одежды, украшения, образцы разных производств. Все это он сам очень художественно разместил в трех залах дома министерства Государственных имуществ. Гвоздем выставки, несомненно, были картины, этюды и эскизы самого Верещагина, для которых отведена была отдельная зала».

С этого момента слава Верещагина росла непрестанно. Две картины из «Туркестанской серии» были приобретены государем императором Александром II: «После удачи» и «После неудачи». Царя они зацепили тем же, чем привлекают и задевают менее родовитого зрителя: правдой. Именно этого штриха недоставало всем батальным живописцам прошлых и настоящих лет, от Веласкеса и до Франца Рубо. Верещагин был первым, показавшим войну без прикрас и златокудрых победителей: грязной, жестокой, не лишённой определённого сурового обаяния и задора. К таланту баталиста добавился и талант пейзажиста: полотна «Самарканд» и «Главная улица в Самарканде с высоты цитадели ранним утром» предвещают возникновение импрессионизма, случившееся в том же году.

К тому же Верещагин выступил и в роли этнографа, описав в красках быт и образы туркестанцев (серия «Варвары» 1873 года; картины «Высматривают» и «Бухарский солдат», например).

осле столичного успеха дорога крови и масла вновь зовёт Василия Васильевича. Двадцатисемилетний художник едет на китайско-русскую границу возле Жаркента (современный восток Казахстана). Там он непосредственно принимает участие в пограничных набегах на дунганские отары баранов и табуны лошадей, участвует в стычках со стандартным соотношением сил 1:100, пишет новые этюды, готовится к упомянутой мной серии «Варвары» и волею судьбы находит темы для будущих картин. Самая знаменитая из них — «Нападают врасплох».

«Надобно сказать здесь, что именно эта атака послужила мне образцом при исполнении потом картин „Нападают врасплох“ и „Окружили — преследуют“. Офицер, с саблею наголо, ожидающий нападения, в первой из этих картин, передает в некоторой степени мое положение, когда, поняв серьезность минуты, я решился, коли можно, отстреляться, а коли нельзя, так хоть не даться легко в руки налетевшей на нас орды. Конечно, многое в этих картинах и изменено, кое-что, например, взято из свежего в то время рассказа о нечаянном нападении известного Садыка на небольшой русский отряд, посланный на розыск его (Иканское дело — прим. автора), — нападении, случившемся перед самым приездом моим в Туркестан, на местах, по которым я проезжал. Так как и этот факт я взял не в целом составе, а заимствовал из него только нужное, наиболее характерное, то немало пришлось потом слышать нареканий за то, что картины мои — небывальщина, ложь, клевета на храброе туркестанское воинство и т.п. Даже разумный, добрый и хорошо ко мне расположенный генерал К.П. Кауфман публично укорял меня в том, „что я слишком дал волю своему воображению, слишком насочинял“», — вспоминал Верещагин в своей книге «На войне в Европе и Азии».

«Нападают врасплох»

Картины, посвящённые первому туркестанскому походу (т.е. «Тсс… Пусть войдут!», «Вошли», «Нападают врасплох» и «Окружили — преследуют», а также ряд других), были написаны Верещагиным очень быстро: с 1871 по 1872 годы. Можно увидеть определённую и естественную систему работы: съездил на войну — вернулся — написал картины — уехал на войну.

Раз уж мы говорим о творческом наследии, нельзя не упомянуть и о знаменитом «Апофеозе войны», ставшем китчем уровня «Бурлаков на Волге» и «Утра в сосновом лесу». Это полотно, пугающее своей воистину мёртвой тишиной и масштабами, весьма внушительных размеров (для пейзажа 127×197 см — размер больше среднего), было написано в составе цикла «Варвары». Существуют две легенды о прообразах для «Апофеоза».

«Апофеоз войны»

Первая — женщины Багдада и Дамаска пожаловались Тамерлану на мужеский промискуитет. Тимур женщин выслушал, загрустил и приказал каждому солдату из своих двухсот тысяч принести по отрубленной голове неверных мужей. Получилось 7 пирамидок. Вторая легенда — деспот Кашгара (городок в Китае) казнил европейского путешественника и приказал голову несчастного положить на верх пирамиды других жертв кровавого режима. Вдохновился Верещагин во время усмирения дунганов в Западном Китае и на волне обострившихся гуманности и сострадания написал «Апофеоз войны». Если углубиться в сферы профессионального искусствоведческого, то можно выцепить ряд художественных приёмов: мертвенно-жёлтая земля, контрастирующая с холодным небом градиентного голубого цвета, служит фоном для печального натюрморта: порубленных и простреленных черепов. Вороны, слетевшиеся на мертвечину, служат как для создания атмосферы гибели, так и для нивелирования «звукового вакуума», который бы случился в композиции при их отсутствии. «Если не считать ворон, это натюрморт, в переводе с французского мёртвая природа…» — говорил сам художник. Город на заднем плане, судя по разрушенным стенам и размерам, может быть Самаркандом, отсылая нас к первому туркестанскому «делу» Верещагина.

Вспоминается анекдот о Самарканде, случившийся после снятия осады. Кауфман приказал мятежный город наказать, и произошла следующая сцена:

«Хотелось заснуть, но не мог, нервы были слишком напряжены. Я лежал в полудремоте, когда ворвался ко мне Николай Николаевич Назаров.

— Василий Васильевич! У меня свежий батальон, пойдем город жечь?!

— Нет, не пойду, — отвечал я.

— Так не пойдете?

— Нет.

— Ну так я пойду один, пусть скажут, что Назаров сжег Самарканд!!!

Скоро огромный столб дыма дал знать, что Назаров время не потерял, — весь громадный базар запылал».

Жили же люди.

неудовольствию как самого художника, так и моему, помимо творения, войны и семьи (о которой Верещагин говорил мало; было у него две жены и пятеро детей), в жизни Василия Васильевича присутствовала малоприятная гражданская суета. В 1874 году, когда Верещагин был на пути в Индию, его известили о чести, оказанной ему Императорской Академией художеств. Присудили ему звание профессора живописи, что вызвало у Верещагина приступ раздражения и возмущения.

«Известясь о том, что Императорская Академии художеств произвела меня в профессора, я, считая все чины и отличия в искусстве, безусловно, вредными, начисто отказываюсь от этого звания. В. Верещагин. Бомбей, 1–13 августа».

Телеграмма, опубликованная в 252 номере журнала «Голос», вызвала бурю эмоций и негодования у академиков. Обвиняли Верещагина в непатриотизме, непрофессионализме и чуть ли не в нигилизме. Иван Николаевич Крамской, художник не менее выдающийся, вспоминал потом:

«Назвав несколько раз Верещагина азиатом, — „из русского преобразившимся душой и телом в один из тех типов, которые он набросал (!) в своих картинках“ (!), Тютрюмов каким-то непонятным образом сделал из письма Верещагина вывод, что „такому художнику, как он, всякие почетные титулы вредны, а полезны только деньги, деньги и деньги, которые он и сумел ловко выручить“. Не ограничиваясь такой передержкой, Тютрюмов рассказал, что огненное освещение некоторых зал выставки было устроено для того, чтобы „скрыть недостатки письма многих картин“, что вообще все картины писаны не самим Верещагиным, а „компанейским способом“, в Мюнхене, что одному человеку не под силу в 4–5 лет написать такую массу картин, и поэтому-то Верещагину, „давшему только свою фирму, совестно было принять профессорство“. Любопытно, что и в Академии нашелся господин (покойный Ф.И. Иордан), который читал статью в рукописи, а затем, когда она была напечатана, читал ее всем профессорам, предлагал даже прочесть в Совете Академии, как нечто такое, с чем Совет должен согласиться и даже одобрить».

Верещагин при поддержке М.П. Клодта, М.К. Клодта, В. Якоби, П. Шишкина, П. Крамского, П. Чистякова, Н. Ге, А. Попова, Г. Мясоедова, П. Забелло и К. Гуна смог отбиться от обвинений и поклёпов, но подобные случаи отбили у него охоту иметь какие-либо сношения с официальным «обществом». Итак, он ехал в Индию.

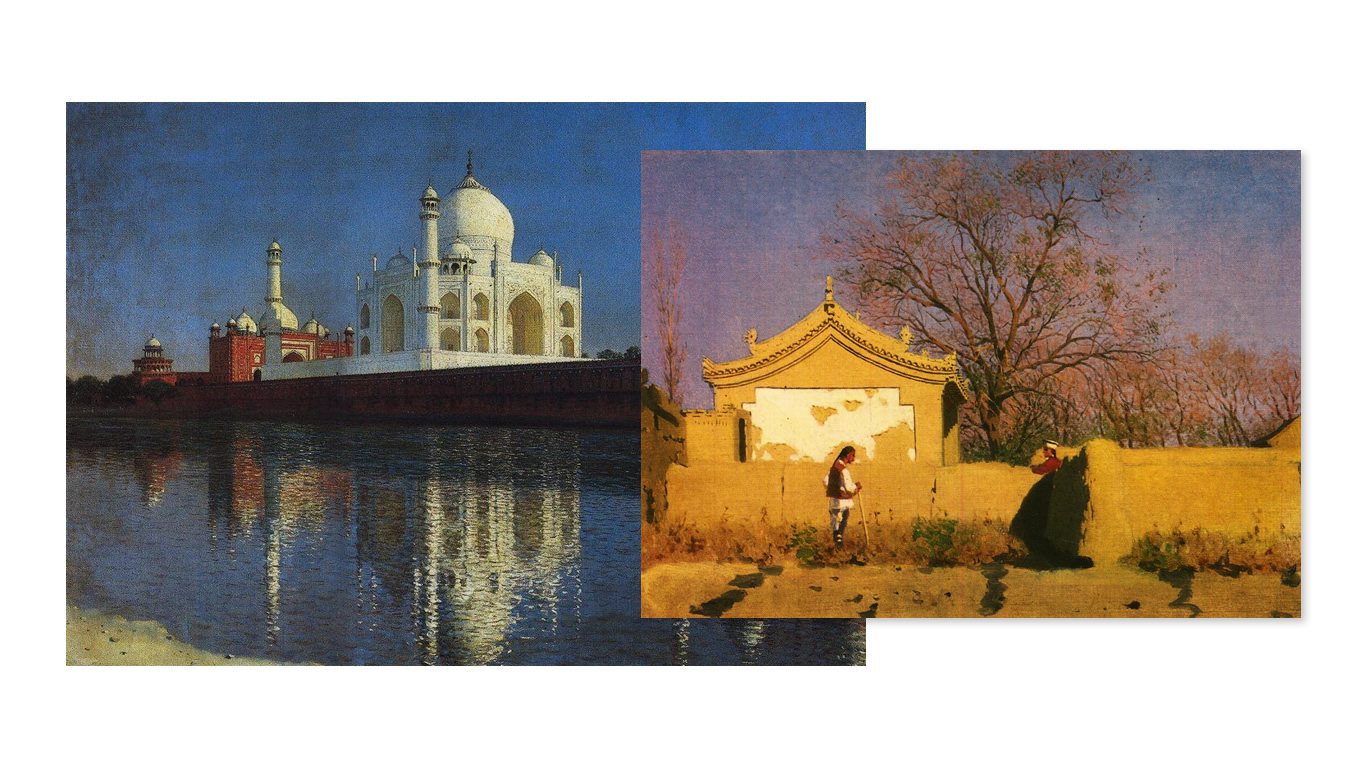

Маршрут для путешествия был выбран самый нетривиальный и поэтому — интересный. Через Соловецкие острова, Сибирь, Приамурье — в Японию, Китай и Тибет. Соответственно, в Индию Верещагин рассчитывал попасть, спустившись с Гималаев аки Индиана Джонс. Не вышло. Генерал Гейнс, туркестанский сослуживец художника и его близкий друг, рекомендовал тому спутника. Спутник, отставной матрос, мужчина бравый и зрелый, напугался рассказов о грядущих обязанностях. Защита барина от тигров, медведей и разбойников вынудила его заявить отказ, обоснованный тем, что «мамаша не даёт благословения». В связи с этим Верещагин со своей женой поехал через Константинополь и Александрию.

«Гималаи вечером. Этюд» (1874-1876), «Главная вершина»

В дороге Василия Васильевича беспокоило состояние его картин, оставленных в Петербурге. Узнав о том, что собрание купил П.М. Третьяков для своей галереи, он потребовал устроить выставку. Выручку предполагалось направить на устройство начальных школ для девочек и мальчиков, но деньги (5000 рублей) собрать не удалось. Так вышло из-за чрезмерно высокой платы за вход — один рубль. «Я поддался генеральской выдумке, — пишет В.В., — и в эти дни отгоняли от двери целые сотни народа из-за глупого рубля».

Во время московской драмы Верещагин находился в белом аду Гималаев. Многие испытания были перенесены им там, и даже кавказский опыт помогал редко. Приходилось пользоваться всеми возможными видами транспорта: ослом, пароходом, поездом. Цель Верещагина лежала в 28 000 футов над землёй — гора Канчинги манила его своим видом и свежим, мерцающим снегом. К тому же ему была назначена аудиенция у правителя горного королевства Сикким. Несколько дней длился подъём, окончившийся всё же неудачей: жена, Елизавета Кондратьевна Верещагина (урождённая Элизабет Мария Фишер), упала от недостатка кислорода в обморок, да и сам наш герой почувствовал «давление на темя».

«Ледник по дороге из Кашмира в Ладакх. Этюд» (1874-1876)

«Мы были на высоте 10 000 футов. Спички наши отсырели и не горели, но так как огня надо было добыть во что бы то ни стало, то охотник наш выстрелил на близком расстоянии в тряпку, которая и задымилась. Кули наши раздули славный огонь, и скоро у нас запылал славный костер. Отдохнувши и обогревшись, мы решили идти дальше. Пошли по сплошному льду, покрытому снегом, скользили и падали, снова шли, пока я не упала в обморок, — писала потом жена художника. — Положение наше делалось критическим, холод был сильный, одежда на нас с одной стороны дымилась от жару, в то время как с другой — на ней нарастало льда на 2 пальца толщины… Мороз к утру все усиливался, и я дивилась, как мог муж мой в таком бедственном положении еще рассуждать о тонах и красках двигавшихся над нами облаков».

За время индийского путешествия Верещагина успели объявить русским шпионом. Английская колониальная газета The Pioneer заявляла, что якобы русский художник выполняет задание по рекогносцировке и разведыванию тайных горных троп и делает это для удовлетворения имперских амбиций России. При этом в статье восхищались его талантом художника. К счастью, барон Остен-Сакен, директор департамента внутренних сношений в министерстве иностранных дел, снабдил Верещагина рекомендательным письмом. Письмо было позднее передано британскому генералу Уокеру, оказавшему подателю письма всяческое содействие. Дипломатического скандала удалось избежать.

Небольшое тибетское интермеццо про «пацифизм»:

«Верещагин не ограничивался одним писанием этюдов. Путешествуя, он постоянно пополнял свою этнографическую коллекцию, собирал разного рода утварь и одежду. В конце концов, у него образовался довольно значительный багаж, для передвижения которого требовалось 25 человек „кули“, т.е. носильщиков. Найти же такое число носильщиков было далеко нелегко, и нередко В.В. Верещагину приходилось прибегать к самым решительным мерам. Так, например, в селении Лю, находящемся в провинции Чини, Верещагин, не найдя носильщиков, которые куда-то разбежались, забрал всех стариков, оставшихся по домам и считавших себя в совершенной безопасности от этой краткосрочной рекрутчины. Расчет оказался верен, так как сыновья пришли выручать своих отцов и потащили за них вещи. И тут, однако, не обошлось без хлопот. Один носильщик, пришедший сменить своего отца, на виду у всех бросил ношу и убежал.

Верещагин бросился за ним вдогонку и преследовал его довольно долго. Беглец потерял свой плащ и шапку, но все-таки скрылся. Это было скверным примером для других, и другие, по-видимому, задумывали поступить таким же образом. Тогда Верещагин прибегнул уже к самому решительному средству. Он вынул свой маленький карманный револьвер и объявил, что выстрелит в спину тому, кто бросит вещи и убежит. Хотя револьвер был совсем миниатюрный и пули походили на дробинки, но угроза произвела свое действие и уже никто не пытался бежать».

Русский барин и в Мюнхене, и в Тибете остаётся самим собой. Собственно, это одно из главнейших его свойств.

Вернувшись из Индии, Верещагин задумывал создать большой ориентальный цикл, «поэму», как он сам звал этот проект. Он планировал начать с пейзажей — недаром же морозился в горах! — и закончить монументальными полотнами на тему истории британского владычества в Индии. «Английские купцы, желающие образовать Ост-Индскую компанию, представляются королю Иакову I в Лондонском дворце», за ней должна была следовать «Английские купцы представляются Великому Моголу», но начал Верещагин, подобно Джорджу Лукасу, с середины конца. После большого количества ярчайших этюдов и малых картин в 1877 году он принялся писать «Процессию английских и туземных властей в Джейпуре», которая из-за своей выразительности и живости должна была стать венцом коллекции, но планам этим сбыться было не суждено.

Началась русско-турецкая война.

етом 1875 года в Боснии и Герцеговине вспыхнуло антитурецкое восстание, вызванное в первую очередь непомерными налогами, которые установило османское правительство. Турция, к семидесятым годам XIX века имевшая статус уже не «больного», а скорее «помирающего человека Европы», находилась в глубоком кризисе. Экономическая и политическая слабость Порты служила плодородной почвой для усиления национально-освободительных движений на Балканах. «Победа» в Крымской войне отсрочила эту тенденцию, но Парижский мир был заключён около 20 лет назад. В 1876 году в Болгарии начинается Апрельское восстание, которое турки жестоко подавили, вырезав свыше 30 тысяч человек. Эти ужасающие события подняли в Европе шквал негодования, и вовремя заключённый союз с Пруссией и Австро-Венгрией вкупе со сменой внешнеполитической ориентации Британией дали России полную свободу действий в турецком вопросе. Ко всему прочему, турки отказались принять реформы, рекомендованные английскими друзьями, но при этом победили Сербию.

Наконец, терпение России лопнуло (вернее, наступил подходящий момент) — и 12 (24) апреля 1877 года Турции была объявлена война. Верещагин был уже тут как тут. Он оказался в кругу знакомых и друзей — офицеров-туркестанцев. В их числе находился и легендарный «белый генерал» — Михаил Дмитриевич Скобелев, с которым Верещагин подружился, когда тот был ещё в чине штабс-ротмистра. В составе отряда генерала Гурко Верещагин и Скобелев с шутками и песнями дошли до Дуная. Верещагин попал в действующую армию в качестве адъютанта главнокомандующего с правом свободного перемещения по армии, но без казённого довольствия — впрочем, он был только «за».

Одна из «вирш» Верещагина, сочинённая им в походе:

Шутки в воздух несутся,

Песни громко раздаются,

Все кругом живет,

Все кругом живет.

Старый Скобелев с полками,

Со донскими казаками,

В Турцию идет,

В Турцию идет.

Тут же тянутся Кубанцы,

Осетины-оборванцы, —

Бравый все народ,

Бравый все народ.

Артиллерия тащится,

Может в деле пригодиться —

Как знать наперед,

Как знать наперед!

А в тылу у всех Драбанты,

Писаря и медиканты,

Словом, всякий сброд,

Словом, всякий сброд.

«Старый Скобелев» — это отец Михаила Дмитриевича, Дмитрий Иванович Скобелев, генерал-лейтенант.

общем, дошли. Предстояла переправа. Для успешного форсирования второй по протяжённости реки в Европе необходимо было уничтожить турецкую речную флотилию, в состав которой входили пароходы и мониторы — корабли с низкими бортами и довольно солидной огневой мощью (для речного дела). Русские располагали в основном минными катерами — иначе говоря, миноносками. Попросившись в команду миноносной лодки «Шутка», Верещагин с первых дней войны принимал самое активное участие в боевых действиях. «Шутке» было приказано атаковать османские корабли, и единственным, но весьма мощным оружием лодки оказались шестовые мины — здоровенные заряды взрывчатки на длинных шестах длиною в 5 метров.

«Вот вышел пароход, вблизи, вероятно, по сравнению с «Шуткою», показавшийся мне громадиною; С. тотчас же повернул руль, и мы понеслись на него со скоростью железнодорожного локомотива. […] Что за суматоха поднялась не только на судне, но и на берегу! Видимо, все поняли, что эта маленькая скорлупа несет смерть пароходу; по берегу стрелки и черкесы стали кубарем спускаться до самой воды, чтобы стрелять в нас поближе, и буквально обсыпали миноноску свинцом; весь берег был в сплошном дыму от выстрелов. На палубе парохода люди бегали, как угорелые; мы видели, как офицеры бросились к штурвалу, стали поворачивать к берегу, наутек, и в то же время награждали такими ударами из орудий, что бедная «Шутка» подпрыгивала на ходу.

«Вижу, что Скрыдлова, сидевшего у штурвала, передернуло, — его ударила пуля, потом другая. Вижу также, что наш офицер-механик, совсем бледный, снял фуражку и начал молиться, — он был католик, — однако, потом, он оправился и, перед ударом, вынувший часы, сказал С.: — „Н.Л., 8 часов 5 минут!“ — Это было недурно! […] В последнюю минуту рулевой наш струсил, положил право руля, и нас стало относить течением от парохода. Скрыдлов вцепился в него: — „Лево руля, такой-сякой, убью!“ — и сам налег на штурвал; „Шутка“ повернулась против течения, медленно подошла к борту парохода и тихо ткнула его шестом… Тишина в это время была полная и у нас, и у неприятеля; все замерло в ожидании взрыва. […] — Взорвало? — спрашивает меня, калачиком свернувшись над приводом, минер. — „Нет“, — отвечаю ему вполголоса. […] Совсем разбитая, „Шутка“ с большим трудом добралась до безопасного места. По освидетельствовании оказалось, что взрыва не последовало, потому что проводники были перебиты страшным огнем. […] „Э—э, да никак я ранен? Так и есть, — вся рука в крови. Так вот что значит рана. Как это просто! Прежде я думал, что это гораздо сложнее“». — «На войне в Азии и Европе» В.В. Верещагина.

Ранение было серьёзным — в бедро. После нахождения в госпитале в Бухаресте Верещагин отправляется под Плевну, но застаёт лишь конец мучительной осады. Под Плевной погиб брат Василия Васильевича — Сергей. Вольноопределяющимся он ушёл на войну и был сражён во время одного из кровавых плевненских штурмов. Находясь в шоке, Василий успевает присоединиться к Скобелеву, уже овеянному славой, и в составе его отряда отправляется на Шипкинский перевал.

«Александр II под Плевной», «Под Плевной. В сторожевой цепи» (1877-1878), «Дорога около Плевны» (1877-1878)

Приготовления к походу и постоянная опасность отвлекли Верещагина от мрачных размышлений о смерти брата. К тому же ему пришла пора заняться своей непосредственной деятельностью — он начал рисовать, причём в огромных количествах. Порой на этюды не хватало ни красок, ни бумаги — и это из-за их количества. Иногда приходилось ему рисовать на крышках сигарных коробок (Верещагин был большой любитель сигар). Вместе со своим казаком Курбатовым он делил тяготы перехода через горы и сугробы, тем самым дав пример потомкам, как должен творить и работать с натурой истинный артист. Бои, холод, кровь и масло — и творение в мастерских, столь «инновационных» и передовых, что аналогов им не было в мире. Но не будем отвлекаться.

Верещагин уже бывал в Шипке — летом 1877 года, в гостях у генерала Петрушевского, туркестанского приятеля. Тогда он тоже пытался делать зарисовки и рисовать этюды, но постоянный артиллерийский обстрел мешал работе. Сидя на подоконнике дома, Верещагин пытался максимально точно изобразить на бумаге взрыв гранаты, но три «натурщицы» помешали этому, по очереди попав в дом и пробив крышу.

Верещагин в 1877-1878 гг.

Верещагин рисовал часовых в снежных окопах, драгун, атаки на позиции неприятеля, офицерские собрания. После эти этюды, чуть было не потерянные во время перехода, переросли в великолепную серию, посвящённую русско-турецкой войне. Пожалуй, самыми известными (да и самыми сильными) являются картины «Побежденные. Панихида» и «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой». В неё также вошёл и ряд этюдов, пусть не сильно масштабных, но прекрасно передающих эстетику войны в отдельных её образах.

На этих полотнах можно увидеть веяния, русскому человеку знакомые и милые. Смерть и победа, вещи неотъемлемые друг от друга, контрастируют на этих картинах. Печальный свист мёртвого поля — и ликующий дробный крик «здравьжеламвашбродь!..» Если цитаты ещё вам не надоели, то позвольте привести ещё одну (брата Василия Васильевича, Александра):

«Здесь, на выставке, я нередко встречал Михаила Дмитриевича Скобелева. Он часто забегал полюбоваться на картину „Скобелев под Шейновым“. Как известно, „белый генерал“ изображен здесь скачущим на белом коне вдоль фронта солдат, причем срывает с головы своей фуражку и кричит им в привете: „Именем Отечества, именем государя, спасибо, братцы!“ Скобелев каждый раз приходил в великий азарт от картины, и ежели при этом публики в зале было не особенно много, то бросался душить автора в своих объятиях. Я точно сейчас слышу, как он, обнимая брата, сначала мычит, а потом восклицает: „Василий Васильевич! Как я вас люблю!“, а иногда в избытке чувств переходил на „ты“ и кричал: „тебя люблю!“»

После Шипкинского дела, в котором русские полки, как всегда, превзошли самих себя, Скобелев со своим отрядом отправился на юг. Остальная армия двигалась туда же — в сторону Константинополя. Между Шипкой и Цареградом лежал Адрианополь — «вторая столица Османской империи». Город, вокруг которого турками возводилась мощная линия укреплений, был взят с налёту и практически без единого выстрела. По сути, взят он был Верещагиным. Ну, ещё ему в этом помогли солдаты и драгуны Скобелева. И казаки. На станцию, где стоял скобелевский отряд, прибыл поезд. В поезде ехали двое турецких парламентёров-парламентариев. Обсудив условия мира, почтенных турок из вагонов выкинули и с ветерком доехали до Адрианополя. Путь на Константинополь оказался открыт. Использовать поезд было совместной идеей Верещагина и Скобелева, дерзкая операция увенчалась успехом.

В Адрианополе (современный Эдирне) произошёл случай «кровожадности». Василий Васильевич, прогуливаясь с казаками по городу, увидел толпу болгар, тащившую двоих в азиатских одеждах. Выяснилось, что были эти двое албанцами-башибузуками, которых обвиняли в убийствах и изнасилованиях. Верещагин не выдержал и потребовал от Александра Петровича Струкова, командующего скобелевской кавалерией, насильников повесить. Мотивация оказалась комической: Верещагин хотел зарисовать процесс смертной казни. Ему было отказано. Тогда он просто нарисовал албанцев связанными. Так появилась картина «Башибузуки».

«Башибузуки»

Через пару месяцев в предместье Стамбула, Сан-Стефано, заключили мир. Война была окончена. Россия победила. Василий Васильевич, отказавшись от всех наград, в том числе и от золотой шпаги, «поддал жару» и уехал в Париж, писать картины.

Парижская мастерская, начало 1880-х годов

В 1879 году закончены индийский и русско-турецкий циклы. В Лондоне прошла большая выставка, которая произвела фурор в среде местной богемы. Принц Уэльский был в восторге от «Процессии со слонами» и желал, чтобы она осталась в Англии. Но местные художники, побоявшись конкуренции, подняли бучу. Дело сорвалось.

«Процессия со слонами»

В 1880 году состоялась большая выставка в Санкт-Петербурге, в доме Безобразова на Фонтанке. Выставка, постоянно освещённая электрическим светом (вход 5 копеек), привлекла многие толпы народу. Верещагин уже был известен как главный певец славы русского оружия, путешественник и просто гениальный художник. Александр II «непременно желал видеть картины в Зимнем».

Далее из Булгакова:

«Коллекция картин из Русско-Турецкой войны в течение 1881–1883 гг. путешествовала по Европе, показывалась в Вене, Париже, Берлине, Дрездене, Гамбурге, Брюсселе, Пеште, повсюду встречая самый восторженный прием и сочувственные отзывы в печати.

Выставки эти, однако, не прерывали обычных работ над картинами. В 1881 году он написал ряд новых картин: „Перед атакой“, „Турецкий лазарет“ и „Перевязочный пункт“ — с двумя тысячами раненых, множеством докторов и сестер милосердия. Это была едва ли не первая картина, на которой художник вывел женщин. Еще в 1879 году он сам обратил внимание на то, что в его картинах отсутствуют женщины, и писал В. Стасову: „У меня нет в картинах женщин — но это не преднамеренно, а потому что не приходилось еще. После, вероятно, будет. Кстати, недавно, по поводу отзывов о книге Ильинского, я хотел написать в газеты несколько слов, чтобы с своей стороны засвидетельствовать о женском терпении, настойчивости, выносливости, искусстве, храбрости и проч. за прошедшую войну. Я хотел высказать крайнюю необходимость, после таких отзывов, неотложно открыть молодым женским силам натуральную дорогу… да все еще не решаюсь говорить иначе, как кистью“… Картина „Перевязочный пункт“ была результатом этого желания. В 1882 году он написал еще новых „Дервишей“ и вид Московского Кремля. Новые болгарские картины вместе с 43 индийскими выставлялись в Москве и Петербурге в 1883 году».

Чуть позже Верещагин съездил в Сирию и Палестину. Там он дивился на некоторую дикость наших паломников и на цинизм греческого духовенства. Увы, не всё было ясно-прекрасно в Святой земле:

«С бутылками водки в руках, пошатываясь и ругаясь, они пристают к прохожим, даже к нищим:

— Пей, пей, такой-сякой…

«Что наши переплачивают грекам за так называемые „очистительные обедни“, — пишет Верещагин, „и сказать трудно“».

Этюды, сделанные в Святой земле, легли в основу уже упомянутого ранее «азиатского цикла». Яркие типажи местного населения вдохновили живописца на создание двух картин, посвящённых евангельским сюжетам. В 1885 году Верещагин привозит свою выставку в Австрию, в славный город Вену, славившийся своей культурной публикой. Но случился казус, знакомый как Верещагину, так и многим другим деятелям культуры: критика духовенства. Те самые евангельские картины, «Святое Семейство» и «Воскресение Христово», местными католическими патерами оказались встречены с яростью. Что же такого еретического было в них? Да, в общем-то, всё было в порядке. Верещагин решил работать в манере, как раз более привычной для западной иконографии, нежели для русской (имеются в виду католический и православный подходы). Образы, созданные им, приближены к реальности настолько, насколько это вообще возможно. Христос и святые показаны обычными, живыми людьми, а не чистыми образами, как это принято в русской иконописи.

«Святое Семейство», «Воскресение Христово»

Венский архиепископ Гангльбауэр писал так:

«Мое внимание было привлечено скандалом, который произвели среди верующих католиков картины Верещагина, представляющие эпизоды из жизни Христа и выставленные в залах Артистического Общества; по этому вопросу я собрал сведения через одно доверенное лицо. На основании его словесных сообщений, равно как на основании знакомства с каталогом выставки, с объяснительным текстом и с фотографическими снимками, я пришел к горестному убеждению, что эти две картины, основанные на библейских текстах, цитированных тенденциозно и истолкованных ложно, в Ренановском смысле, — эти картины поражают христианство в его основных учениях и недостойным образом стараются подорвать веру в искупление человечества Воплотившимся Сыном Божиим. Одна из этих картин представляет Сына Божия, Спасителя издревле обетованного, зачатого от Духа Святого и рожденного нетленно девою Мариею, — тайна вечной любви, идеальный смысл которой внушил Рафаэлю его бессмертные художественные создания, — представляет Сына Божия, говорю я, как первенца восточной семьи, весьма многочисленной, которую живописец святотатственно называет „Святым Семейством“, употребляя этот термин в традиционном христианском смысле. Другая картина представляет Бога-Человека, нашего Спасителя, Который искупительной смертью на кресте, добровольно принятой из любви к человечеству, победил смерть и грех и победно воскрес из мертвых в третий день, по писаниям, завершив своим воскресением дело искупления, — представляет Богочеловека очнувшимся из летаргии, украдкой выглядывающим из входа в гробницу, — явление недостойное, действительно отталкивающее, и стража в ужасе бежит от него».

Но такая критика не отбила у публики желания увидеть «еретические» полотна. Напротив, народ рванул на выставку, и картины, ранее бывшие почти незамеченными, заблистали. Слава Верещагина выросла ещё больше. Европа для него стала слишком мала. Он едет в Америку, где также становится star. Но дорога крови и масла была ещё далека от завершения; шёл 1898 год.

Этот год для США стал, пожалуй, их первым звёздным часом. До поры бывшие региональной державой, Штаты поняли, что пришла пора садиться за стол для взрослых, и даже нашли для этого подходящего соперника. Испанию. Старую европейскую державу, утратившую былую мощь, но сохранившую ряд колоний. Самыми важными из них были Филиппины и Куба. Американские джентльмены решили убить двух зайцев одним выстрелом: и в первый мир войти, и землицы получить. В итоге, взорвав в гавани Гаваны свой броненосец «Мэн» и обвинив в теракте испанцев, США войну через некоторое время выиграли, чем позже очень гордились. Верещагин оставаться в стороне не мог и с началом боевых действий прибыл на Филиппины. Ходят слухи, что выполнял он привычную уже работу агента русской разведки; доказать этого мы не можем. Но всё же штрих к общему образу добавляется интереснейший. «Филиппино-кубинский» период в его творчестве характеризуется новой манерой письма: быстрые мазки, игра света и тени возведена в абсолют (началось это с серии, посвящённой войне 1812 года), образы яркие, живые.

Серия об Отечественной войне 1812 года: «В покоренной Москве» или «Расстрел поджигателей» (1897-1898), «Наполеон и маршал Лористон» (1900)

Видно, что это поздний период в его творчестве. Наибольший интерес из Американской серии представляют три картины: «Раненый», «Допрос перебежчика» и «Взятие Рузвельтом Сен-Жуанских высот» (все написаны в 1901 году).

Верещагин в 1901 г.

Первый сюжет прост до неприличия: раненый американский сержант сидит верхом на коне. Голова его замотана бинтами, конь в мыле и пене, на штанине кровь. Мало кому из портретистов (а уж из баталистов — тем более) удавалось так передать характер и эмоции человека. На второй — с фотографической точностью и рембрандтовской игрой света показан допрос пленного испанца, который ведут двое американских офицеров вместе с переводчиком. Здесь стоит обратить внимание (если вы — искусствовед; если нет, то просто наслаждайтесь русским мастерством) на отблески света на саблях и особенно — на ткани мундиров. Наконец, самая известная — «Взятие Рузвельтом Сен-Жуанских высот». Теодор Рузвельт, до того, как стать президентом США и создать Прогрессивную партию, служил военным и в звании полковника лично вёл кавалерийский полк в атаку. Картина ему очень нравилась, он даже помогал Верещагину рисовать свою собственную форму. К сожалению, с этой картиной связана история американского мошенничества: Верещагин продал её в кредит за 36 тыс. рублей одному антрепренёру, с условием, что тот будет возить её по всем Штатам. Американский антрепренёр русского художника обманул, сбежал, и Василий Васильевич чуть было не остался в Америке без средств к существованию. К счастью, обошлось. Если не считать упомянутого случая, Новым Светом и войной Верещагин остался доволен.

1903 году была предпринята поездка на противоположный край света — в Японию. Если верить шпионским слухам, там Верещагин занимался разведкой для предстоящей войны. Разведка разведкой, но ряд пейзажей и жанровых полотен он оттуда привёз. До него Японию, надо сказать, писали немногие европейцы, так что серия произвела бы фурор (как и все работы Верещагина), но внезапная смерть не позволила организовать выставку и дописать картины. А потом о Японской серии на фоне прочих шедевров забыли.

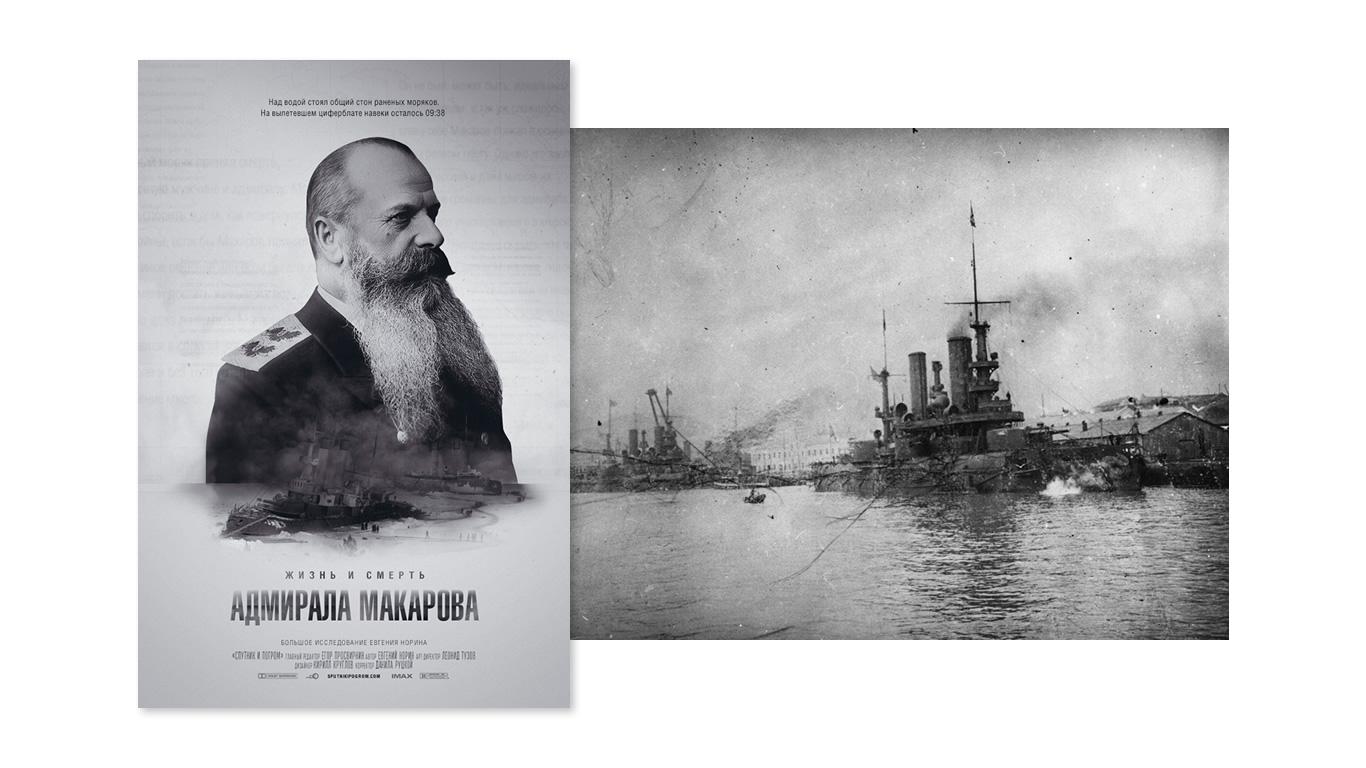

Русско-японскую войну можно назвать первой русской трагедией XX века. Не повезло, скорее всего. Ну, и ещё размеры страны сыграли роль, да ещё и иностранные разведки вместе с революционной «массой». Верещагин же, по старой привычке, поехал на войну сразу же, как только она началась. Прибыв в Порт-Артур, цитадель русской воинской славы, он присоединился к команде вице-адмирала С.О. Макарова на броненосце «Петропавловск». Японцы под командованием адмирала Того вход в гавань желали заблокировать, но первая атака была отбита, при этом пострадали броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан». Ряд японских судов также оказался подбит. После этого русские корабли снялись с рейда, где застигло их начало войны, и отошли в сам порт. Тогда Того расставил напротив выхода из гавани минное заграждение, на которое решил заманить русских. Степан Осипович Макаров, создавший, кстати, русскую семафорную азбуку и исследовавший Заполярье, на приманку, к сожалению, клюнул. По злой иронии судьбы, первый раз «Петропавловску», «Победе» и «Пересвету» удалось пройти через минное поле и артиллерийским огнём отогнать японцев. Но обратный путь стал последним: в 9.43 «Петропавловск» правым бортом наткнулся на мину. Боезапас носовой башни главного калибра в результате взрыва сдетонировал, что вызвало ужасную цепную реакцию. После взрыва котлов броненосец буквально разорвало напополам. Верещагину, как и его однофамильцу из позднейшего советского фильма, уйти с баркаса не удалось.

В тот печальный день, 31 (12) марта 1904 года, на «Петропавловске» погибло 682 человека. В их числе был и Василий Васильевич Верещагин. Позже один из 80 спасённых моряков, капитан I ранга Иениш, вспоминал:

«Я остался на месте, опираясь на раму люка. Несколько секунд, и поваленная по тревоге шлюпбалка поворачивается на оси и, скользя по палубе, скашивает Волковича. Навзничь, на своем раскинутом пальто, с раскинутыми руками, бескровным лицом и закрытыми глазами, он проскальзывает по склону палубы. Протягиваю руку, чтобы удержать его за пальто, но могу только коснуться сукна.

Повернувшись для этого, вижу на вздымающемся крайнем юте группу — человек в 30 матросов и благородную голову Верещагина, окаймленную барашком высокой шапки и воротника, как бы прикованных к борту звуком вращающегося винта.

Еще несколько мгновений — и новый взрыв выбрасывает, как пробку, правую кормовую 6-дюймовую башню. Соседняя с нею стрела Темберлея срывается с места, с басистым ревом вихрем проносится над моей головой и сметает всю группу Верещагина».

Путь из крови и масла закончился.

о логике повествования, стоит, наверное, сделать выводы, написать заключительный абзац. Что же. «Репутация» Верещагина как художника-пацифиста и антиимпериалиста развенчана. Ещё, пожалуй, стоит сказать, что Верещагин, при всём масштабе его личности, не единственный из русских художников, оказавших влияние на мировую живопись. О них, надеюсь, расскажу позже. Ну и, наконец, Василий Васильевич был замечательно русским типом человека — воином-творцом, не только подарившим русскому народу шедевры, но и прожившим жизнь, достойную сразу нескольких приключенческих романов.

Отечественная пропаганда, пожалуй, даже слишком хорошо учит нас, как умирать. Поучитесь у Василия Васильевича, как жить.

Верещагин в начале XX века

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!