— Рабинович, одолжите 100 рублей?

— Хорошо, а у кого?

Старый еврейский анекдот.

Может ли народ без своего государства платить этому государству налоги? Ответ не так очевиден, как кажется.

История борьбы евреев за создание своей страны — эталонный пример для любого народа на пути к созданию национального государства. Там есть всё: изгнание английских оккупантов, решение земельного вопроса, репатриация, столкновения с соседями и многое другое. Но в сегодняшнем материале мы расскажем о практически неизвестной практике взимания добровольного национального налога среди еврейских поселенцев в Палестине — то есть в зародыше современного еврейского государства.

Немного предыстории

После окончания Первой мировой (и до ликвидации Османской империи) британское правительство оформило оккупацию Палестины в качестве мандатной территории, фактическое управление английских чиновников на которой как бы подменяло отсутствующее правительство края до того момента, как местные народы станут готовы к независимости. Но ещё раньше, в 1917 году, евреи со всех концов цивилизованного мира начали съезжаться в Палестину (где их и до этого было немало) и создавать там поселения.

Благодаря европейской миграции из заметного меньшинства в Палестине в 1922 году (83 тыс. человек или 10% населения) к 1944 году евреи остались пусть еще и меньшинством, но уже очень крупным (530 тыс. человек или 30% населения). К моменту объявления независимости численность евреев составляла 650 тысяч человек — пусть всё ещё не абсолютное большинство в сравнении с арабскими соседями, но уже значительная цифра.

Как жили вместе арабы и евреи под управлением Лондона? В целом довольно плохо и в состоянии перманентной войны, которая то вспыхивала, то затихала — и досталась евреям по наследству уже после изгнания англичан и создания государства Израиль. Суть конфликта стара как мир — конкуренция за земельные и водные ресурсы.

Несмотря на сочувствие делу Израиля среди некоторых представителей военных и гражданских чинов Британской империи, в целом евреи находились в оппозиции к англичанам, поскольку английские власти активно мешали еврейской миграции в Палестину, справедливо считая, что дальнейшая интенсификация явления приведёт к большой войне в регионе (и Арабское восстание 1936–1939 годов подтвердило опасения).

Евреи оказались меж двух огней — а события в Европе только усиливали нервозность по мере того, как прибывали беженцы с континента, для которых Палестина была уже не одной из нескольких опций, а последней надеждой. По сути, еврейское сообщество Палестины тогда проживало в состоянии осаждённой крепости.

Защита еврейских поселений де-факто ложилась на плечи самих обитателей — по указанным ранее причинам, англичане были больше заинтересованы в умиротворении арабского населения, которое тогда активно обрабатывали агенты Третьего рейха. В связи с этим встал вопрос о создании евреями собственных сил самообороны (которые также можно было бы использовать и для наступления при создании новых поселений).

Первые заметные еврейские военные формирования начали появляться в Палестине до начала Первой мировой, но в 1917 году, когда еврейские легионеры оказали британским войскам самую деятельную помощь в установлении контроля над тогда ещё османской провинцией, численность боевиков начала увеличиваться.

В 1920 году поселенцы-воины были сведены в единую организацию под названием «Хагана» (иврит: «оборона»). Как говорил Цицерон, «деньги — кровь войны». «Хагана» поначалу страдала малокровием.

«Несколько хороших парней»: еврейские полицейские и члены «Хаганы» создают поселение Ханита (Западная Галилея, 1938)

Каждый еврейский ополченец-полицейский был также членом семьи и трудовой единицей сообщества — и пребывание мужчины в патрулях, и участие в вооружённых акциях следовало компенсировать должным образом. И это не говоря о вооружении и припасах — важнейшей составляющей любой обороны. Деньги на содержание дружин собирались не централизованно и регулярно, а на местах и когда придётся.

Высокие потери в ходе конфликта с арабами во второй половине 1930-х годов обозначили проблему нехватки ресурсов для защиты удалённых поселений. Поэтому уже в 1937 году руководством Еврейского агентства (организация, первоначально занимавшаяся репатриацией евреев в Палестину; в британском мандате выполняла функции руководства еврейской части территории) в лице Давида Бен-Гуриона внесено предложение о введении добровольного налога. Официально это назвали «подушным налогом сообщества».

Как работал налог?

Пожертвование состояло из нескольких частей:

1) «Подоходный налог» — каждый еврей должен заплатить соответственно тому, сколько зарабатывает. Так как полноценной статистики не было, уровень заработка определялся в ходе консультаций с представителями конкретной отрасли. В случае, если речь шла о наёмных рабочих, вычитать сумму можно было из зарплаты, договорившись с собственником предприятия. Расценки — очень низкие [по нынешним меркам] — от 1% до 10% дохода;

2) «Непрямой налог», накладывающийся на определённые виды товаров и услуг, а также на импорт. Сбором, в частности, обкладывались виноградники, масло, сигареты (и даже, например, кинотеатры). Были и забавные случаи — например, продажа зарезервированных сидячих мест в синагоге на праздники.

По форме налог был добровольным, но неуплата грозила определёнными последствиями.

Начнём с того, что обычно собирали деньги парни из «Хаганы», которые ходили в паре. «Если общество отчуждает войну от ополчения, то ополчение будет отчуждать общество от ювелирки и налика». Кстати, да — евреев активно агитировали жертвовать ювелирные украшения. Но чтобы подсластить пилюлю собирали налоги коллеги и партнёры людей, у которых отнимали деньги — чтобы пояснить необходимость дани, не прибегая к более действенным мерам.

Но иногда эти самые действенные меры приходилось применять, и это очень напоминало первую половину фильма Серджио Леоне «Однажды в Америке» (где, кстати, речь идёт о еврейской ОПГ в США). Показательно, что в 1939–1940 годах британские власти получили 50 (пятьдесят!) письменных жалоб от евреев на насильственные действия сборщиков налогов, — не только побои «скряг», но и порчу товара и имущества. Например, в августе 1940 года владелец кафе «Дица» в престижном районе Тель-Авива отказался заплатить, и активисты фонда устроили в заведении «сидячую забастовку»; владелец вызвал британских полицейских арестовать гостей, и через сутки другие активисты побили в кафе мебель и посуду.

Скетч «Монти Пайтона» на тему рэкета армии со стороны преступных группировок. «А что если с вашими танками и парашютистами что-нибудь случится…»

На этом месте мы могли бы сказать, что в основном население было политически сознательным и даже без подобных «примеров» добровольно жертвовало бы средства ополченцам, но подтвердить или опровергнуть гипотезу не можем. А идеализировать поселенцев — упустить важный урок. Даже во враждебном окружении люди менее всего склонны добровольно делиться ради общего блага и потому в крайних случаях «добровольным краудфандингом» не обойтись.

Как бы то ни было, за первый год собрали 150 тысяч фунтов — в переводе на сегодняшние деньги это уже 9.2 млн фунтов ($12 млн). Сумма покрывала примерно 70% расходов на содержание «Хаганы»: не только траты на вооружение, но и «социалка» вроде помощи семьями раненых и погибших (евреи потеряли сотни человек в ходе конфликта 1936–1939).

В теории отказ от уплаты не вызывал немедленных санкций. Но дело каждого «отказника» рассматривалось комиссией по налогу и не желавших платить потом, в теории, могли подвергнуть остракизму и отказать в предоставлении различных услуг, оказываемых администрацией еврейской части Палестины. Это, строго говоря, аналог социальной смерти в небольшом сообществе посреди враждебного окружения.

«Какой язык привёл вас к большему числу проблем?». Карикатура из самиздатовской книги «Палестинские пародии» (1938) за авторством джентльменов именовавших себя «Горчица» и «Салат». Под этими псевдонимами скрывался британский судья Пол Крессал, работавший в мандатной Палестине 1930-х гг.

Одним из наиболее активных сторонников идеи всеобщей уплаты (и формализации сбора) стала общественная организация «Kartell Jüdischer Verbindungen» (нем.: «Объединение еврейских сообществ», далее KJV), состоявшая из немецких евреев с научным бэкграундом. KJV пролоббировала создание «судов чести», в которых разбирались дела неплательщиков. Юридической силы решения не имели, зато результаты суда могли использоваться как предлог для бойкота несознательного поселенца.

Но это не значит, что платили все.

Девушка из «Хаганы»

Несогласные

У «налоговиков» нашлись конкуренты из альтернативной организации ревизионистов-сионистов, не сильно отличавшихся от парней из Еврейского агентства. Страшных расхождений между двумя политическими группировками было не так много, просто конкретные личности получили меньшую долю полномочий, чем хотели, и в условиях вакуума официальной власти выдвигали претензии на доминирование в еврейской части Палестины: создавали свои фонды и уговаривали евреев нести деньги, что, конечно, несколько снижало эффективность общего сбора средств. Конфликт разрешили к середине 1940-х годов одновременно с реинтеграцией ревизионистов в общее движение.

А вот куда более серьёзной проблемой оказался протест конкретных групп еврейского населения против налога. Ультра-ортодоксы не хотели платить и даже ябедничали британским властям: мол, узурпаторы власти ввели сборы, на которые не имеют права. Англичане, кстати, мешать не стали, потому что по факту это помогало скинуть с бюджета самой империи хотя бы часть расходов, которые приходилось нести для удержания территории.

Очень плохо платили евреи-сефарды. Никто специально не занимался изучением этого вопроса, но рискнём предположить, что причина — в длительном соперничестве между сефардами и ашкеназами. Первые, в культурном и языковом плане, ближе к европейскому испаноязычному миру и давно жили в среде мусульманских народов, а вторые — «северяне». Надо понимать, что это не только разные системы ценностей, но и конкурирующие кланы со своими иерархиями патронажа и клиентелы — так что нет ничего удивительного, что сефарды были менее склонны уступать инициативам ашкеназов. Значительную часть дани, как мы помним, составляли непрямые налоги с предметов и мест «роскоши» — например, сигарет, оливкового масла, вина, кафе, ресторанов и пр. Бенефициарами соответствующих отраслей нередко были сефарды — что в общем-то и неудивительно, если принять во внимание «средиземноморскую ориентацию». А ещё важен тот бытовой факт, что мытарями в подавляющем большинстве случаев «работали» ашкенази родом из стран Восточной Европы.

Однако серьёзных официальных (и неофициальных тоже) санкций по отношению к неплательщикам за всё время существования налога так и не было применено. Причин несколько.

Члены «Хаганы»

Во-первых, против выступали профессиональные объединения и ассоциации (в частности, импортёры, производственники и оптовики). Дело не столько в том, что работодатели закрывали грудью сотрудников, сколько в том, что представители объединений не могли договориться насчёт состава судов, которые будут выносить приговоры неплательщикам. Комфортнее оказалось применять психологическое давление в рамках коллективов, не вмешивая посторонних.

Во-вторых, что гораздо важнее, уже предпринятых мер хватило для того, чтобы 70% еврейского населения Палестины платило налог. Серьёзные репрессивные мероприятия грозили ответной негативной реакцией народа. Поэтому инициаторы сбора решили не будить лихо и довольствоваться тем, что есть.

Другое дело, что руководители общественных организаций еврейской Палестины (более 200) поддерживали введение налога и внутри организаций ничто не мешало воздействовать на коллег, стыдя и/или препятствуя карьерному росту в случае неуплаты.

Сбор средств получает новое измерение

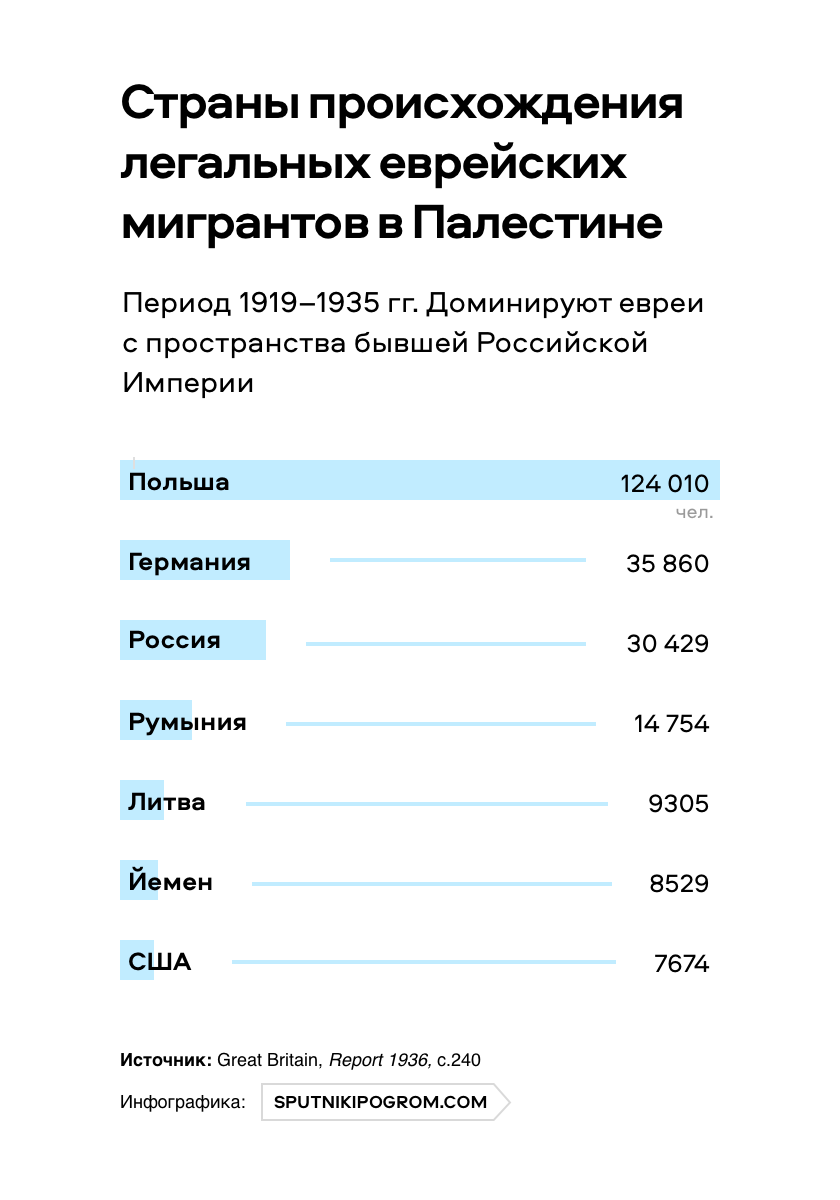

События 1930-х годов в Европе принесли Палестине толпы новых еврейских поселенцев из Польши и Германии, увеличив налоговую базу. Но эти же события требовали новых трат.

В 1942 году накануне решающего сражения немцев и англичан в Северной Африке евреи Палестины решили создать Мобилизационный фонд (руководство и сборщики там оставались те же, что и в «добровольной налоговой»), который помогал еврейским палестинским призывникам в британской армии как в пределах Палестины, так и за границей (всего 30 тысяч человек), а также больным и раненым солдатам-евреям.

Чуть позже, через год, фонд начал собирать деньги на поиск и эвакуацию евреев из оккупированной немцами Европы. После войны функции фонда расширились: это и покупка жилья для ветеранов, и поддержка еврейских беженцев в Европе и многое другое.

Увы, эти налоги существовали одновременно с «подоходным», полагались на одну и ту же базу и конкурировали друг с другом — поэтому «военная» подать в 1942 году вытеснила предшественницу. Название выбрали соответствующее — «Фонд мобилизации и спасения».

Наёмные рабочие платили туда фиксированные 4.5% дохода + первый («членский») взнос в размере 5 фунтов ($302 сегодня). Предприниматели отдавали столько же, но вообще ставка могла варьироваться в зависимости от отрасли (размер определяли специальные комиссии). С богатых деньги собирали отдельно и определяли размер помощи по результатам заседаний специальных комиссий.

Ближе к дате независимости (и последовавшей войне с арабами) руководство еврейской части автономии устроило несколько крупных кампаний по сбору средств на нужды обороны, а затем появилось государство Израиль, и платить налоги евреям приходилось не в добровольном, а в принудительном порядке.

20 октября 1948-го Бен-Гурион, (уже) премьер-министр независимого Израиля, официально объявил об упразднении добровольной подати, потому что теперь правительство могло получать средства за счёт налогов и займов у населения. Но израильтяне не отказались от системы добровольных сборов до конца: в 1955 году правительство призвало население жертвовать на покупку вооружения, а в 1971 году — ввело добровольный сбор (5%) для компаний и обеспеченных граждан.

Нужно отметить, что налог «подоходный» существовал параллельно с британской системой податей мандатной Палестины. Собственно, это подлило масла в огонь существовавшему противостоянию: антибританское повстанческое движение в регионе (которое было настолько серьезным, что боевики убили англичан больше, чем Талибан, да еще и собирались убить Черчилля) играло на чувствах избирателей. Мол, «хватит кормить Англию и ленивых арабов».

Действительно, евреи, несмотря на то, что составляли на мандатной территории меньшинство, платили почти 60% собираемого англичанами подоходного налога (введённого Лондоном в 1940-х гг.) и 40% всех других налогов, собираемых администрацией мандата в Палестине.

Неформальный национальный сбор укрепил социальную инфраструктуру движения за создание еврейского государства, поскольку эти деньги (в отличие от тех, что забирали англичане) шли исключительно на дела сообщества.

Члены «Хаганы»

Итоги

То, что налоговая система Израиля появилась задолго до самого государства, не должно нас удивлять. На некоторых территориях необходимость текущего момента вызывает к жизни одни институты и учреждения несколько раньше, чем другие — особенно если появлению государственности препятствуют англичане. Поэтому официальный день рождения США это 4 июля 1776 года, в то время как днём появления американской армии стало 14 июня 1775 года. В конце концов, кто-то должен был занять англичан на поле брани для того, чтобы лучшие умы молодой нации могли в более-менее спокойной обстановке написать самый главный американский документ.

Всего за десять лет существования налога и до самого появления государства Израиль собрано около 8 млн фунтов ($426 млн сегодня). Это огромные деньги, практически 2 года доходов бюджета всего Палестинского мандата, где, как вы помните, евреи были меньшинством, на которое приходилась меньшая часть трат администрации.

При этом расходы на администрирование налога — до сих пор тайна за семью печатями. Разброс даётся очень широкий — от 1% до 10% всех собранных сумм. То есть распоряжались деньгами предельно неэффективно. В этом, как нам кажется, стоит также винить неформальную природу дани, когда сборщики не могли (или не хотели) нормально отчитываться о собранных средствах. Но важности и полезности явления всенародных сборов в истории Израиля это нисколько не умаляет.

Добровольный налог стал одним из важнейших инструментов национального строительства в будущем Израиле — таким образом, ответственность за судьбу своего сообщества разделяли между собой [почти] все евреи Палестины. При этом сбор средств стал инициативой еврейского гражданского общества и шел через уполномоченных народом агентов.

Добровольный налог 1938–1948 годов — незаслуженно забытая глава истории еврейского народа. Ведь без этих денег евреи не смогли бы поддерживать в эффективном состоянии ключевые социальные институты и вооружённые формирования в Палестине — то есть именно то, что составляет скелет любой полноценной государственности.