Данилевский: особый путь здорового человека

Любая идеология требует осторожности, но панславизм требует осторожности особенной. Все-таки «Европа», «Славянство», «Запад», «Восток» — понятия ослепляюще яркие, а образы, которые мы с ними связываем, складываются очень рано. Встречая их, мы каждый раз рискуем пойти на поводу собственных ассоциаций: слишком часто ratio здесь отступает перед эстетикой запечатленного когда-то изображения, связанных с ним эмоций и ощущений. Как правило, строго полярных. Действительно, столкнувшись со словом «Восток», один представит картину скитающегося по пустыне мудреца, отрекшегося от земных благ в пользу уединенных размышлений о природе Божественного. А перед глазами другого встанет сцена семейной деспотии, где сорокалетний перс избивает одну из своих четырнадцатилетних жен. В среде людей искушенных в политике мы редко находим нейтральное отношение — если такое вообще возможно — к Европе, Азии, Америке и, конечно, России. Если же мы собираемся говорить о вполне конкретных людских судьбах, что стоят за этими понятиями, яркость образных абстракций следует убавить хотя бы в силу собственных возможностей.

I. О ЧЕМ НЕ ПИСАЛ ДАНИЛЕВСКИЙ

ироко утвердилось мнение, что славянофилы являлись праотцами русского национализма, так как они первыми сосредоточили свои взоры на выгодных отличиях русской и славянской ментальности от остальных (по крайней мере, там, где эту выгоду видели сами авторы). Добавляют также, что их идеи оказались итогом длительного внутреннего дискурса, истоки которого обнаруживают влияние националистических концепций Западной Европы начала XIX в. Это, безусловно, так, но если остановиться здесь и брать славянофильство исключительно как самобытное явление внутри русской мысли девятнадцатого столетия, мы потеряем Его Величество Контекст. По двум причинам: во-первых, Российская Империя являлась передовым участником Европейского концерта с сольной партией длиною в 40 с лишним лет: от Венского конгресса до Парижского мира; во-вторых, национализм был явлением общеевропейским, а в прагматичной политике европейских империй ничего не появлялось просто так и без дела не лежало. Тем более, когда процесс шел «сверху».

Что же стало главной причиной националистического поворота в политике Европы? Осмелимся предположить: национализм решал главную внутреннюю проблему того времени — проблему оформления политической и культурной идентичности, единой между правящей наследственной аристократией (космополитичной по своей природе: потомственный аристократ — это всегда итальянско-испанско-французско-германско-русско-etc. метис) и этнически однородной основной массой населения по мере того, как благосостояние, социальная мобильность и уровень образования последней росли. Первые зачатки массового общества давали о себе знать, и необходимость готовиться к индустриальной эпохе стояла одинаково остро и перед Англией, и перед Францией, и перед Россией. Соответственно, появился запрос на поиск и создание смыслов, способных объединить нацию как зарождающийся социальный конструкт.

Но одним лишь национализмом (если точнее, «протонационализмом») русские славянофилы не ограничились: идея политической субъектности славян на всей территории их традиционного проживания постепенно превращалась в идею славянской экспансии — панславизм, венчаемый «Россией и Европой» Николая Яковлевича Данилевского. Конечно, он был не первым, кто брался за определение задач, стоящих перед славянством. Но, в отличие от Хомякова, Самарина, братьев Аксаковых, да и иностранных радетелей за славянство (к слову, сам термин «панславизм» был предложен словаком Яном Геркелем еще в середине двадцатых годов XIX в., а в Чехии двадцать два года спустя прошел и первый Славянский конгресс), Данилевский сосредоточился на выявлении его глобальных императивов.

«Россия и Европа» вышла в печать в 1869 году и стала идейным фундаментом всех последующих работ Данилевского, от которого он не отступился ни на шаг. Издатель книги, Николай Страхов, старался это подчеркнуть в предисловиях к каждой ее последующей публикации. Более поздние статьи «Война за Болгарию» (1877), «Горе победителям!» (1879) и «Несколько слов по поводу конституционных вожделений нашей „либеральной прессы“» (1881) содержали местами более детальный анализ политических решений российских властей и реакции на них на Западе, местами посвящались более тщательной нюансировке геополитических задач в тех или иных регионах, местами — описывали настроения отечественной интеллигенции. Но и сверхзадача, поставленная Данилевским славянству, и ее обоснование оставались неизменными. И именно идеологический аспект «России и Европы» будет нас больше всего интересовать.

Каким образом Данилевский подает аргументацию своего проекта? В его трудах повсюду «противостояние», «борьба», «Восток», «Европа», «Азия», «гниение Запада» — в нынешней информационной конъюнктуре абсолютные политические штампы. Человек, знакомый с российской повесткой дня, при встрече с ними способен практически буквенно воспроизвести все дальнейшие тезисы, не сильно вдаваясь в контекст. И, пожалуй, вина в том, что «Россия и Европа» оказалась наполнена расплывчатыми формулировками, лежит на самом авторе: Николай Яковлевич многократно утверждал, что за подобными обобщениями скрывается вполне конкретное понятие, им же изобретенное — культурно-исторический тип. Его можно назвать ранним аналогом классификации цивилизаций Арнольда Тойнби (да и самого Данилевского как культуролога часто относят к представителям цивилизационного подхода). Всего типов он выделил одиннадцать: египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский («древнесемитический»), индийский, халдейский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский («ново-семитический») и германо-романский. Славянскому КИТ, как виделось Данилевскому, лишь только предстоит сформироваться, однако все предпосылки к этому в XIX веке уже имелись.

Тем не менее, отрицая ценность терминов «Европа», «Азия», «Запад», «Восток», настаивая на их условности в смысле даже географическом, он смело отождествляет имя Европы с именем германо-романского исторического типа, а будущее противостояние оного с типом славянским — с противостоянием Запада и Востока. Чем было вызвано такое contradicto in adjecto: попыткой избежать тавтологии или же одухотворить несколько сухие исторические посылки, — сказать сложно. Однако результатом понятийной путаницы явился carte blanche для каждого, кто именует себя его идейным последователем, на видение в наследии Данилевского того, что хочется видеть и того, что там, как правило, нет. А так как это особенно справедливо для современных публицистов, называющих себя его сторонниками (наподобие А. Дугина или даже А. Проханова), необходимо объяснить, о чем Данилевский не писал, как бы евразийцы ни стремились записать его в список своих предшественников.

В нашу перенасыщенную информацией эпоху мы вынуждены смотреть на события и идеи каждого исторического периода одновременно через несколько своего рода «цветовых фильтров», искажающих восприятие. Эти «линзы» есть идеологические установки, определенные веяниями современности. Их можно разделить в порядке роста силы искажения рассматриваемой «картинки». Всего их пять, их порядок может быть изменен, но для России актуальна такая расстановка:

— Смысловая повестка мирового центра силы № 2. В нашем случае это объединенная Европа. В отличие от следующей линзы, имеет не настолько глобальную область действия.

— Смысловая повестка мирового центра силы № 1. Речь идет о США и их soft power в самом широком смысле. Примечательна тем, что имеет всемирное покрытие вне зависимости от того, как люди, находящиеся под ее воздействием, относятся к Штатам. В совокупности с первой обуславливает мировоззренческий аспект т. н. процесса вестернизации.

— Религиозные воззрения. Имеются в виду не только признанные конфессии и секты, но и объекты гражданского культа в виде сакральных дат и т.н. «духовных скреп». Не представляется возможным полностью внести этот пункт в часть национального мифа, так как, с одной стороны, религиозные верования человека всегда играют самостоятельную роль, с другой — влияние национального мифа лежит в области коллективного бессознательного и складывается поколениями.

— Государственная идеология. Сила действия находится в обратной зависимости от уровня развития демократических институтов и от степени участия государства в жизни общества. В нашем случае часто транслируется в режиме 24/7. Но, в отличие от последней линзы, при желании возможно исключить и ее влияние.

— Национальный миф. Находясь в неразрывной связи с областью национальной психологии, является результатом унифицированного воспитания и образования. В наиболее грубой форме (и что для нас является самым важным) представляет собой комплекс национальных предрассудков, от которых невозможно избавиться, но которые можно учесть как путем самонаблюдения, так и изучения психологических особенностей своих соотечественников.

Довольно грубое обобщение, однако последовательное устранение каждой цветовой «линзы» позволяет разглядеть предмет в его максимальной четкости. Каждая из них есть навеянный эпохой предрассудок в самом прямом значении этого слова: информационное поле на пяти уровнях дает нам готовое, «перед рассудочное» мнение, через призму которого мы невольно смотрим на ту или иную область гуманитарного знания. При этом важно отметить, что эффективно именно устранение «фильтра», но не «борьба» с ним, подобно тому, как инверсия цветов фильтра не есть достижение его прозрачности: средний интернет-воитель, обрекший себя на каждодневную борьбу с американской культурной гегемонией, находится под ее воздействием не меньше, чем добрая часть его оппонентов (и далее по аналогии).

Наибольшую трудность представляет последняя «линза», которую, как я уже отметил, убрать полностью невозможно, возможна лишь та же инверсия: человек, отказываясь от своей национальной идентичности, либо обращается в убежденного интернационалиста, либо принимает сторону ее противников, что, мягко говоря, не добавляет его точке зрения объективности. Сложно найти более яркого современного подтверждения этому, чем украинский конфликт и реакция на него российской оппозиции. Так что гораздо полезнее будет учесть давление своего национального мифа, его влияние на попытку взглянуть на нужную вещь объективно и попытаться этот фактор сгладить.

Все вместе они задают цветовой спектр того, что Мартин Хайдеггер именовал картиной мира. Смысловое искажение каждой из них эклектично, подразумевает совокупное влияние огромного множества факторов, объединенных под именем каждой «линзы». Следуя законам оптики, каждая может и усиливать, и ослаблять действие другой (а то и полностью «переворачивать»), все они наложены единовременно и влияют на нас совокупно. Также будет справедливо сказать, что перечисленные «линзы» действуют с момента возникновения даже не информационного общества, а его зачатков. Пунктом отсчета можно назвать распространение массового книгопечатания как средства трансляции государственной, религиозной и иной пропаганды через относительно стойкий к физическим повреждениям носитель (книгу). За это время многократно менялись полюса силы, задававшие окраску фильтров, их мировоззренческий порядок, но сам фороптер за это время не претерпел сколько-нибудь значительных изменений.

Возвращаясь к панславизму, попытаемся теперь поочередно избавиться от каждой линзы. Предмет требует осторожного обращения, и пусть этот метод послужит нам в качестве хирургических перчаток для препарирования «России и Европы».

Устранение фильтров современной вестернизации

вропа Данилевского есть объединение германо-романских народов, сплоченных общими интересами, но не имеющих монополии на свои достижения. В том числе и в вопросе культуры и этики. Напротив, Данилевский утверждает, что понятие европейских ценностей абстрактно, он говорит о близости просвещенческих начал как наиболее положительного выражения достижений Европы духу русского человека, выделяя фигуры М. Ломоносова, А. Суворова, А. Пушкина и Н. Гоголя как людей уже сказавших свое слово на этом поприще. Но и развитие самобытного русского (шире — славянского) просвещения возможно лишь в результате отказа России от участия в отстаивании совокупных европейских интересов, осознания своей самостоятельной роли, главенство которой будет со временем лишь усиливаться. Здесь мы подходим к проблеме взаимного влияния Европы и России и к ключевому положению критики Владимира Соловьева, выраженной в его статье о Н. Я. Данилевском в энциклопедии Брокгауза и Ефрона:

Д. выставил в качестве исторического закона непередаваемость культурных начал — но действительное движение истории состоит главным образом в этой передаче. Так, возникший в Индии буддизм был передан народам монгольской расы и определил собою духовный характер и культурно-историческую судьбу всей восточной и северной Азии; разноплеменные народы передней Азии и северной Африки, составлявшие, по Д., несколько самостоятельных культ.-ист. типов, усвоили себе сперва просветительные начала эллинизма, потом римскую гражданственность, далее христианство и, наконец, религию аравийского пророка; христианство, явившееся среди еврейского народа, даже в два приема нарушило мнимый «исторический закон», ибо сначала евреи передали эту религию греческому и римскому миру, а потом эти два культурно-исторические типа еще раз совершили такую недозволенную передачу двум новым типам: германо-романскому и славянскому, помешав им исполнить требование теории и создать свои собственные религиозные начала.

Полагаю, что здесь возникло некоторое недопонимание. Данилевский утверждает, что не передаются не культурные начала, но сам культурно-исторический тип (а именно этот смысл вкладывает он в понятие цивилизации). Этот нюанс действительно многое меняет: нельзя отрицать взаимное влияние различных культур как в смысле хронологическом (римская => германо-романская), так и у существующих параллельно (германо-романская — славянская), и примеры Соловьева здесь не подлежат и доле сомнения. Однако в «России и Европе» сделан акцент на сверхэтническом характере цивилизаций, подразумевающий главенство одного или нескольких народов (максимум трех в случае ассиро-вавилоно-финикийского типа), объединяющихся на базе общей культуры и общих интересов и поглощающих внутри себя более мелкие этнические формации, названные Данилевским не способным к сопротивлению этнографическим материалом.

Таким образом, любое противопоставление зарождающейся славянской цивилизации своему старшему германо-романскому брату подобно антагонизму типа римского и греческого или же римского и «европейского». Философ не отрицает ни культурных достижений Европы, ни их благотворного влияния на Россию, лишь указывая, что славянство не входит в правящую в Европе цивилизацию «ни по наследству, ни по усыновлению», и, следуя «законам исторического развития», должно, вобрав в себя все лучшие (то есть те, которые способны прижиться в народе) достижения предшественников своих, стать самостоятельным культурно-историческим типом. И самое главное здесь — различать границу между просвещением и политикой:

«У нас твердо укоренилось убеждение в принадлежности России к Европе в смысле культурном, и из смешения этих двух совершенно различных точек зрения, политической и культурной, мы бьемся изо всех сил примкнуть к Европе и в политическом смысле, принося все большие и большие жертвы этому пагубному заблуждению» («Горе победителям!», журнал «Русская Речь» под редакцией А.А. Навроцкого, 1879).

Итак, противостояние с Западом ограничивается лишь следованием собственным национальным интересам, нисколько не означает отказ от его достижений и, что сегодня кажется парадоксальным, не подразумевает антагонизма с США. Мы привыкли видеть в Штатах некую квинтэссенцию западной цивилизации, и этот образ отстаивают сами американцы. Но во времена Данилевского до обретения этого звания американцам предстоял трудный, почти вековой путь, почему Николай Яковлевич и не относит их к Западу (то есть к Европе, то есть к германо-романского типу). Что, кстати, естественно для русского человека того периода: недавно проданная США Аляска считалась дальневосточной колонией России. Больше того, Данилевский говорит об американцах как о молодом народе, успешно освободившемся от гнета европейских интересов, что должно совершить и славянам. Но об этом несколько позднее.

Устранение фильтра религиозных воззрений

одобно англиканству, институт церкви в РИ находился в государственном подчинении: царь являлся его верховным иерархом, а управление церковными делами осуществлял светский чин обер-прокурора. Православие как система идей было «продуктом на экспорт» и являлось мессианским оправданием русской экспансии в Восточной и Юго-Восточной Европе. Соответственно, и Данилевский указывает на него как на один из решающих факторов интеграции славянских народов в единое политическое пространство — Славянскую федерацию. Авторское определение православия таково:

«…церковь есть собрание всех верующих всех времен и всех народов под главенством Иисуса Христа и под водительством Святого Духа, и приписывающее церкви, таким образом понимаемой, непогрешимость» («Россия и Европа», с.293-294).

На этом он и останавливается, лишь указывая на то, что подобная трактовка церкви наиболее свободна от кривотолков в отличие, с одной стороны, от католицизма, в котором авторитет Вселенского собора и папства находится в противоречии с собственной официальной историей, с другой — от протестантизма, в котором церковь оставляет право свободного толкования Священного Писания каждому своему прихожанину.

Собственно, внутренней роли православия в будущей федерации в книге уделено довольно мало внимания, поэтому приписывать Данилевскому православный фундаментализм можно только находясь под впечатлением от речей тех, кто именует себя его сторонниками сегодня. Религия, как указывает философ, есть одна из четырех направлений деятельности культурно-исторического типа (вместе с деятельностью культурной, политической и общественно-экономической), которую он трактует как

«отношение человека к Богу, понятие человека о судьбах своих как нравственного неделимого в отношении к общим судьбам человечества и Вселенной, то есть, выражаясь более общими терминами: народное мировоззрение не как теоретическое, более или менее гадательное знание, во всяком случае, доступное только немногим, а как твердая вера, составляющая живую основу всей нравственной деятельности человека» («Россия и Европа», с.676).

Что же как не православие могло тогда стать этой основой для славян? Но говорить о том, что Данилевский видел будущую федерацию православной теократией, не приходится: в славянском культурно-историческом типе должны, по его мнению, впервые в истории раскрыться с невиданной ранее силой все четыре названные формы деятельности, без предпочтения какой-либо одной.

Мы привыкли рассматривать православие с его метафизической стороны, забывая о том, что это была мощная система идей, а за словами русских философов о правоверном христианстве скрывались конкретные амбиции конкретного Российского государства. Такой взгляд делает религиозный аспект панславизма весьма последовательным и реалистичным.

Устранение фильтра государственной идеологии

рамках основной задачи своих трудов — выделения и обоснования основного внешнеполитического императива старой России — Данилевский не искал оригинальности. Он скромно, но последовательно выделил из двухсотпятидесятилетней властной практики дома Романовых наиболее характерные моменты, сделал попытку привести их к единой линии, разглядеть «точки разрыва». И на этом фундаменте постарался не только оправдать обнаруженное общее устремление русских правителей, но и дать прогноз, к чему дóлжно ему прийти в конечном результате. Было ли заинтересовано в таком подходе русское государство? Безусловно, как и любое другое. Точно так же в своем персональном «особом пути» нуждается и Российская Федерация. Но куда за полтора столетия завернула эта дорога идеологем, и кто с экрана телевизора так рьяно набивается в наследники панславистам? Скажем только, что при ближайшем рассмотрении предмета речь о подобной «наследственности» можно вести в той же мере, что и о преемственности между Российской Империей и РФ: ее нет.

Что нам предлагается под соусом «особости» сегодня? Возврат к традиции (по-видимому, чеченской… да, скорее всего, чеченской), религиозной духовности (после 70 лет государственного атеизма), борьбы с тлетворным влиянием Запада (сегодня так называется монолитный гигант, включающий все северное полушарие к западу от Днепра). Причем последнее у нас подразумевает немыслимую опасность, исходящую от легализации гомозоонекрополых браков, тверкающих школьниц и недостаточного уважения к вкладу СССР во Вторую мировую войну. У элиты РФ не возникает более конкретных вопросов к «западным партнерам» даже в условиях тотального вытеснения российского политического и экономического капитала из пространства СНГ, сам факт существования которого для Данилевского был бы смертельным оскорблением. Необъяснимым кульбитам внешней политики РФ в условиях реальной, а не метафизической конфронтации с германо-романскими (вернем немного конкретики в определения) нациями и США посвящена, пожалуй, большая часть текстов Спутника. Нас же интересует другое — ни слова о борьбе с гей-фашизмом нет ни в «России и Европе», ни в поздних сочинениях философа.

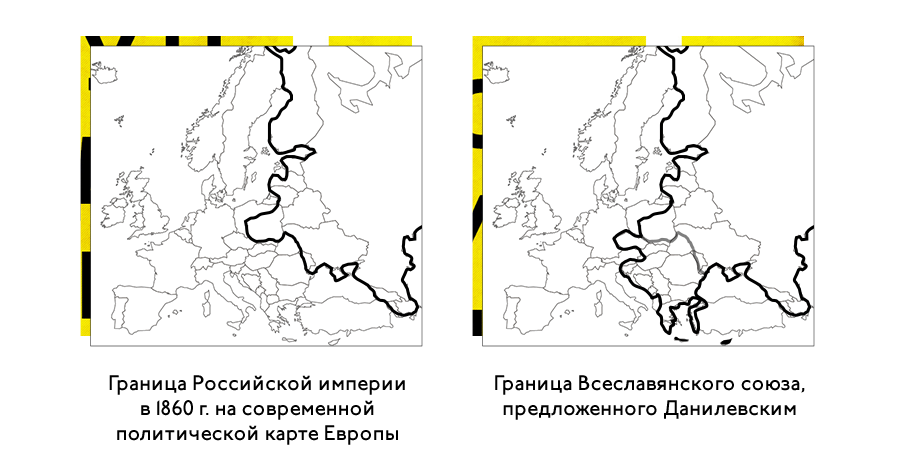

Об авторском понимании противостояния цивилизаций как культурно-исторических типов было сказано достаточно. У Николая Яковлевича нет ничего о замыкании на собственной «духовности» и интеграции с Китаем и среднеазиатскими державами, даже относительный суверенитет которых был в XIX столетии делом далекого будущего. В контексте отношений с Европой концепция Данилевского — это развернутый на 180 градусов германский Drang nach Osten. Утверждая, что Венский принцип нерушимости границ есть условность, которую германо-романские державы смело нарушают в своих интересах (с рассмотрения Шлезвиг-Гольштейнского инцидента, в ходе которого Пруссия осуществила аннексию датских территорий, и начинается книга), Данилевский настаивает на том, что решить вопрос о создании Всеславянского союза можно исключительно силой оружия, но не дипломатии: любые переговоры в этом ключе будут Европой блокированы на самой ранней стадии.

Всеславянский союз должен был состоять из следующих государств:

1. Русской Империи с присоединением к ней всей Галиции и Угорской Руси.

2. Королевства Чехо-Мораво-Словакского, состоящего, кроме собственной Чехии, из Моравиии северо-западной Венгрии, населенной исключительно или преимущественно словаками, приблизительно с 9 000 000 жителей и 1800 кв. миль пространства.

3. Королевства Сербо-Хорвато-Словенского, состоящего из княжества Сербского, Черногории, Боснии, Герцеговины, Старой Сербии, северной Албании, Сербского воеводства и Баната, Хорватии, Славонии, Далмации, Военной Границы, герцогства Крайны, Герца, Градиски, Истрии, Триэстского округа, двух третей Каринтии и одной пятой Штирии по Драву, — с населением приблизительно в 8 000 000 на 4500 кв. милях пространства.

4. Королевства Булгарского с Булгарией, большею частью Румилии и Македонии с 6 000 000 или 7 000 000 жителей и с лишком 3000 кв. миль.

5. Королевства Румынского с Валахией, Молдавией, частью Буковины, половиною Трансильвании, приблизительно по реку Марош, и с населенною преимущественно молдаванами западною окраиною Бессарабии, взамен которой Россия должна бы получить отошедшую от нее часть южной Бессарабии с Дунайской дельтою и полуостров Добруджу. Это составило бы около 7 000 000 населения и более 3000 кв. миль.

6. Королевства Эллинского, с присоединением к нынешнему его составу Фессалии, Эпира, юго-западной части Македонии, всех островов Архипелага, Родоса, Крита, Кипра и малоазийского побережья Эгейского моря приблизительно с 2800 или 3000 кв. миль и с населением в 4 000 000 с лишним жителей.

7. Королевства Мадьярского, т. е. Венгрии и Трансильвании, за отделением тех частей их, которые не населены мадьярским племенем и должны отойти к России, Чехии, Сербии и Румынии; приблизительно с 7 000 000 жителей и около 3000 кв. миль пространства.

8. Цареградского округа с прилегающими частями Румилии и Малой Азии, окружающими Босфор, Мраморное море и Дарданеллы, с полуостровом Галиполи и островом Тенедосом, приблизительно с двумя миллионами народонаселения («Россия и Европа», с.561).

Если главной причиной противостояния между Западной Европой и Россией является противодействие их интересов, по сравнению с которыми все остальное отходит на второй план, то и главным фактором, препятствующим России достичь главенствующего положения как на континенте, так и в мире, становятся географические точки, где происходит их наиболее острое соприкосновение. Пропускная способность проливов, влияние дислокации европейских флотов на политику, географическая удаленность, — каждый из этих параметров занимает свою позицию в предложенной автором формуле славянской гегемонии. Почему Данилевского и считают отцом русской геополитики в изначальном, челленовском смысле этого понятия. С этих позиций сам панславизм есть не что иное, как правовая претензия на установление русского владычества в Восточной Европе.

Ради большей оправданности и корректности этой претензии Николаю Яковлевичу пришлось выписать и русских, и славян вообще из «европейской цивилизации». Выглядит ли подобный ход адекватно сегодня? Если о первых из-за столетней промывки мозгов еще может быть спор (с заведомо очевидным для понимающих людей результатом), то отрицать европейскость чехов или словаков, которые подходят под ее общеупотребительное определение, с какой стороны ни посмотри — абсурд. Данилевский, по сути, вычеркнул из Европы всю ее восточную часть. Сталкиваясь с привычкой отечественной интеллигенции воспринимать историю Российской Империи в контексте «одной из европейских держав», Данилевский как бы задался вопросом «всего лишь?» и ответил на него твердым «нет», ожидая для России куда более грандиозных задач: слишком тесна для нее германо-романская цивилизация.

Мы привыкли воспринимать разговоры об особом пути России как апологию отказа от западной культуры, западной «бездуховности» и «гниения», от которого нужно отгородиться, отречься и, желательно, вообще забыть. Но особый путь, провозглашаемый в «России и Европе», имеет другое наклонение: мешать сплочению европейских игроков, вклиниваясь в их распри ради собственных интересов, в орбиту которых нужно включить все славянство; стать сильнее Европы, богаче, образованнее, культурнее, покорив ее пространство от восточного склона Альп до нижнего течения Эльбы, превратив Черное море в свое «внутреннее озеро». Конечно, сегодня в националистическом лагере о таких перспективах не говорят даже отпетые оптимисты.

Итак, нивелировав действие всех четырех поддающихся устранению искажений, мы имеем следующий взгляд на будущее России. Н.Я. Данилевский обобщил идею, которой не чуждо просвещение, которая симпатизирует достижениям молодой Америки, которая воспринимает церковь как средство, а не цель, и которая требует от России гегемонии на Европейском континенте, причем в смысле не только политическом, но и культурном. Такой взгляд на славянофильство, одетое несколькими уровнями пропаганды в крестьянское рубище, может показаться новым и довольно неожиданным. Но именно эти положения были единственно возможны для тех исторических условий, в которых они были приняты. Осталась, однако, последняя линза — национальный миф, от влияния которого избавиться нельзя. Так как речь здесь заходит о русских национальных интересах, нам априори невозможно добиться непредвзятого взгляда на панславизм.

Мы можем, однако, учитывать эту предвзятость, и переходя к самой существенной части вопроса — как нам следует воспринимать сегодня — сделать поправку, сравнив идеи Данилевского с аналогичными по времени появления и внутреннему содержанию. С идеями, принадлежащими народу со схожей историей, географическим положением и менталитетом, к тому же не враждебного панславизму. Интереснее всего было бы, просуществуй эта параллельная доктрина до наших дней.

Нет более подходящего кандидата для такого сравнения, чем теория американской исключительности.

II. ТЕОРИЯ РУССКОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ

сть одна особая деталь, отличающая теорию исключительности от стандартных националистических представлений. Все они так или иначе складывались в условиях мобилизации населения государством и практически всегда брали свое начало в военной пропаганде. Для нас сейчас не имеют значения нюансы, важные только для узкой прослойки национальной интеллигенции. Если брать тезисы, рассчитанные на объект — национальное большинство, то они максимально просты:

1. «Мы едины». История и культура наша нивелируют классовые и сословные противоречия, а наша идентичность делает нас людьми в высшем смысле этого слова.

2. «Мы особенные». И особняком не только стоим, но и мыслим, действуем, чувствуем и верим как никто другой.

3. «Поэтому у нас есть враги». И они стремятся во что бы то ни стало уничтожить нашу самостоятельность и растворить в себе нашу самость.

4. «Но мы правы…» Любая наша экспансия за весь период исторического развития была оправдана жизненной необходимостью. Все наши границы священны, а все территории принадлежат нам по праву. Любое военное или дипломатическое предприятие наше, выходящее за рамки этой необходимости, было вызвано либо интригами наших врагов, либо временными заблуждениями наших правителей.

5. «…и мы победим». За нами будущее, в котором все наши неповторимые качества непременно должны раскрыться как никогда ранее, что поведет нас в эру благоденствия.

Каждая глава, даже больше того — каждая мысль Николая Яковлевича аргументируют эти позиции (единства, особенности, противостояния, правоты и светлого будущего). Так что, несомненно, «Россия и Европа» — произведение пропагандистское. Даже несмотря на средний для того времени тираж, до кого нужно посыл дошел, и вот уже Достоевский называет ее «настольной книгой каждого русского». Добавим, что значительная часть авторских положений о (не)комплиментарности тех или иных европейских народов опирается на полную мифологем медиевистику, а некоторые выводы Данилевского и вовсе не выдерживают никакой критики. К примеру, вступившего на стороне России в Седьмую русско-турецкую войну (или Восьмую австро-турецкую — кому как удобнее) Иосифа II философ смело называет «антиавстрийским императором». Напомню, что это был один из наиболее просвещенных монархов Европы, некоторые решения которого исполняются в Австрии и сегодня. Но ведь панславизм интересен не своей научностью, а как система смыслов, как панегирик российской истории и оправдание русских внешнеполитических задач. И своей особой чертой, превращающей его из декларации независимости славянства в идею русской исключительности, — неприкрытой претензией на мировое господство.

Конечно, доктрина исторической исключительности для XIX века была не нова: нечто подобное мы впервые встречаем уже у Аристотеля и Тита Ливия. Несомненно, перед каждой великой державой на пике могущества вставала задача обосновать свою претензию на общемировую гегемонию — но никогда так явственно, как в викторианскую эпоху: на Земле практически не осталось мест, не разделенных между ведущими игроками мировой политики.

За рамками Европы

озникает резонный вопрос: раз имели место быть и европейские варианты оправдания мировой экспансии, то не ближе ли они к нашему предмету? Пожалуй, нет: к примеру, столь часто упоминающийся Данилевским немецкий Drang nach Osten есть концепция гегемонии в Восточной Европе (в то время как интересы молодой Германии были куда шире), а британский The White Man’s Burden делает слишком большой акцент на просвещенческом миссионерстве (хотя тут тоже надо понимать) — большинство западноевропейских теорий исключительности стремятся замаскировать идею господства под некие вторичные цели. Основное отличие в следующем: русские и американцы транслировали идеи вовнутрь («право имею и сейчас объясню почему»), а французы и англичане транслировали их вовне («для вас же стараемся!»). Данилевский не стеснялся говорить о русских намерениях открыто:

Древних римлян не пугала мысль о всемирном владычестве, Англия не страшится идеи всемирного владычества на морях, распространения своих владений, опоясывающих моря и океаны цепью больших и малых британских колоний; также не пугает и Америку мысль о безраздельном владычестве от Гренландии до Огненной земли. Что за странная скромность — отступать перед великою будущностью, чураться ее из-за боязни быть слишком могущественным и сильным… («Россия и Европа», с.448).

Посмотрим теперь, с чего начиналась исключительность американская. Большинство исследователей считают ее отцом Алексиса де Токвиля, иные прослеживают ее зачатки в проповеди «Модель христианской благотворительности» пуританина Джона Уинтропа, датируемой аж 1630 годом. К Уинтропу мы еще вернемся, поэтому начнем с де Токвиля. Ключевой труд, «Демократия в Америке», писался именитым французом с натуры: в начале 30-х годов он вместе со своим другом, Гюставом де Бомоном (внуком маркиза Лафайета, что намекает на крайне насыщенную неофициальную программу поездки), отправляется в САСШ для «изучения пенитенциарной системы страны». Большую часть времени Токвиль действительно проводит в поездках по американским тюрьмам и успевает посмотреть только Восточное побережье, поэтому объективность его выводов — отдельный вопрос.

Токвиль отстаивал исключительный характер американской нации относительно других народов, в первую очередь как первого примера «работающей» представительной демократии. Токвиль постулирует демократию американского типа как неизбежный строй, который рано или поздно должен будет установиться во всех государствах мира. Вместе с тем он смог предсказать и риски, связанные с демократическим будущим, главный из которых — угроза тирании большинства. Находясь под впечатлением от работы француза, Александр Пушкин (да, тот самый) крайне емко, хотя и не без перегибов, писал:

С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству; большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами (Джон Тернер, «Современник» под редакцией А.Пушкина, 1836).

Для полноты картины в книге Токвиля не хватает метафизического аспекта теории исключительности, собственной Dei gratia. Позднее эту лакуну заполнит идея «явного предначертания» (manifest destiny), добавившей оправдание национальной экспансии религиозным мистицизмом. Этот термин впервые встречается в статье американского публициста Джона О’Салливана в 1845 году. «Аннексия», посвященная необходимости протянуть границы Северо-Американских Соединенных Штатов от Атлантического до Тихого океана. Продолжается и философская работа: Джордж Бэнкрофт под влиянием немецких школ и в первую очередь идей Гегеля стремится к разработке американской версии философии исторического развития. Бэнкрофт, как и Данилевский, был сторонником идеи о характерной для каждой исторической эпохи цивилизации, воплощающей веяния своего времени — благодаря Бэнкрофту среди американцев начинает укрепляться именно такое видение Штатов.

Формальное выражение американской исключительности наряду с попыткой отразить ее дух в международных отношениях позже явится в «14 пунктах» Вудро Вильсона, но по настоящему мысли американских публицистов, политиков и философов обобщит только журналист Максвелл Ален Лернер в книге America as Civilization (1957 г.). В миру Максвелла Алена звали Михаилом Лернером — он родился в Минске, в еврейской семье, эмигрировавшей в 1907 году. Лернер на тысяче страниц подводит итог американской истории от ее начала до достижения мирового господства, касаясь вопросов конституционного строя, изоляционизма, рабства, американской традиции и, конечно, американской исключительности. Книга впервые привела социальные феномены США к единому цивилизационному знаменателю — начиная с отличий американского уклада семьи от родственного британского до причин провала и роспуска American Labor Party.

Таким образом, в Штатах во второй половине XIX века идея исключительности еще не была связана единой работой, но уже успела прочно утвердиться в американском дискурсе. Собственно, без фигуры Данилевского и панславизм не обрел бы своей библиографической целостности: русский философ здесь не высказал нечто кардинально нового, но свел воедино наиболее оригинальные идеи славянофилов прошлого, добавив аргументы от геополитики.

Посему ничто не мешает нам сравнить панславистскую теорию Данилевского и американский эксепшионализм как два оформившихся концепта-современника. Не может не бросаться в глаза, насколько похоже рассуждают оба народа, только обретшие статус Великих. Любопытно, что эту особенность подмечают проповедники исключительности как американской, так и русской. Так, Токвиль в «Демократии в Америке» пишет:

В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы. Оба эти народа появились на сцене неожиданно. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждому из них стать хозяйкой половины мира.

У Данилевского же мы находим такую сентенцию:

Америка считает между своими великими людьми одного человека, который произнес только с высоты президентского кресла, что Америка принадлежит американцам, — что всякое вмешательство иностранцев в американские дела сочтут Соединенные Штаты за оскорбление. Это простое и незамысловатое учение носит славное имя учения Монроэ и составляет верховный принцип внешней политики Соединенных Штатов. Подобное учение должно бы быть и славянским лозунгом… (Джон Тернер, «Современник» под редакцией А.Пушкина, 1836, с.962)

Взглянем же на «Крест над Святой Софией» с вершины «Града на холме»!

Взгляд в зеркало

бобщим. На зарождение идеи американской исключительности совокупно повлияли следующие факторы: отсутствие феодализма (фактор социальный), пуританские корни (фактор религиозный), рабство (фактор сегрегации), т. н. фронтир — огромные лишенные цивилизации пространства внутри самоколонизирующейся страны (фактор географический) и американская революция (фактор политический). Посылки Данилевского, из которых выводится его концепция, оказываются поразительно схожи с американскими аналогами в своих акцентах.

1. Так как отрицать факт феодализма в русской истории было бы абсурдно, философ стремится сгладить этот неудобный угол. Неудобный по той причине, что господство феодальных порядков, по Данилевскому, есть отличительная черта именно германо-романских государств, в которых он из формы прямого подданничества перерождается в подданничество экономическое. По этой причине он заявляет, что русская форма феодализма исторически ограничивалась одним только крепостным правом. Собственно, феодализм здесь является последней частью периода зависимости(первая — завоевание, вторая — данничество), необходимого этапа развития народного самосознания:

крепостное право — эта русская форма феодализма (точно так же, как призвание варягов — русская форма завоевания, как владычество татар — русская форма данничества), употребленная московскими государями для политической централизации Руси, — имело сравнительно легкий характер. Исчезло наконец и крепостное право — эти последние подмостки, употребленные при постройке нашей государственности. Русский народ перешел через различные формы зависимости, которые должны были сплотить его в единое тело, отучить от личного племенного эгоизма, приучить к подчинению своей воли высшим, общим целям,- и цели эти достигнуты: государство основалось на незыблемой народной основе; и, однако же, в течение этого тысячелетнего процесса племенной эгоизм не заменился сословным, русский народ, не утратив своих нравственных достоинств, не утратил и вещественной основы для дальнейшего своего развития, ибо сохранил владение землею в несравненно большей степени, нежели какой бы то ни было европейский народ (Джон Тернер, «Современник» под редакцией А.Пушкина, 1836, с.377).

2. Про роль православия как способа оправдать исключительное положение и не менее исключительные претензии русского государства уже было сказано ранее. Что же мы встречаем у американцев? Настало время вернуться к Джону Уинтропу: именно он впервые использовал метафору «Града на холме»:

…Мы обнаружим, что Господь Израилев здесь, среди нас, когда сила десятка сможет противостоять силе тысячи наших врагов. И когда Он воздаст нам хвалу и славу, люди об успехе плантаций воскликнут: «Господь избрал для сего Новую Англию!» Мы должны узреть, что стоим среди иных народов подобно граду на холме. Все взоры людские направлены на нас» (A Modell of Christian Charity (1630) What rule must wee observe and walke by in cause of community of perill?).

Именно из этого образа Града, поставленного Богом над прочими народами служить им примером, вытекает идея явного предначертания, которая и сегодня служит для оправдания американской политики. У Данилевского мы находим образ более земной с еще более конкретным городом:

Цель стремлений русского народа с самой зари его государственности, идеал просвещения, славы, роскоши и величия для наших предков, центр православия, яблоко раздора между нами и Европой, — какое историческое значение имел бы для нас Константинополь, вырванный из рук турок вопреки всей Европе! Каким дух занимающим восторгом наполнило бы наши сердца сияние нами воздвигнутого креста на куполе святой Софии!

Основное отличие здесь: ни русские, ни славянство еще его не обрели, и отсчет самостоятельной славянской цивилизации начнется с того момента, как «ключ от Отечества» Константинополь станет его столицей. Метафизическое же объяснение этой задачи будет дано позднее Ф.М. Достоевским в рамках идеи народа-богоносца.

3. Обе страны знали рабство (сословное в России и расовое в США).Привязка людей к земле в первом случае и к владельцу во втором решали задачу догоняющего экономического развития; в обеих странах рабство тесно связывалось с проблемой социальной защищенности огромных слоев малообразованного населения. В США после освобождения афроамериканцев и реконструкции Юга остро встал вопрос трудоустройства нескольких миллионов человек, оказавшихся неспособными к жизни в условиях свободного предложения труда. В России процесс шел куда более плавно, а крестьянское сословие, избавившееся от крепостного ярма, не обрывало хозяйственной связи с помещиками. (Советская историография умудрилась выдать этот переход за «продолжение жесткой экономической зависимости крестьян» — в то время как «свободные и независимые» негры сотнями умирали от голода).

Так или иначе, отмена прямой экономической зависимости вывела на первый план вопрос о принципах национального единения. Данилевский пишет об освободившемся народе так:

Он вполне приготовлен к принятию гражданской свободы взамен племенной воли, которой (как всякий исторический народ) он должен был лишиться во время своего государственного роста. Доза свободы, которую он может вынести, с одной стороны, — больше, чем для всякого другого народа, потому что, обладая землею, он одарен в высшей степени консервативными инстинктами, так как его собственное положение не находится в противоречии с его политической будущностью; с другой же стороны, сами политические требования, или, лучше сказать, надежды, его в высшей степени умеренны, так как, за отсутствием (в течение всей его жизни) внутренней междоусобной исторической борьбы между различными слоями русского общества, он не видит во власти врага (против которого чувство самосохранения заставляло бы его принимать всевозможные средства предосторожности), а относится к ней с полнейшею доверенностью («Россия и Европа», с.378).

4. Следующий аспект — это проблема колонизации и направленность ее внутрь самой страны. Огромные необработанные и почти незаселенные земельные угодья начали будоражить умы европейцев уже с XV века. С «фронтиром» столкнулись колонисты Северной и Южной Америк, Сибири, Австралии и Канады, но из них только США и РИ являлись одновременно и метрополией, и колонией в смысле осваиваемой территории. Проблема русского самосознания — это проблема самосознания славянских колонистов, пришедших из Центральной Европы осваивать Восточно-европейскую равнину в доромановскую эпоху. Такое положение в обеих странах, во-первых, привело к нескольким столетиям господства аграрного хозяйства, во-вторых, сделало острой проблему миграции, что, применительно к России, часто недооценивают. Острой настолько, что в 1804 году В.П. Кочубей представил Александру I доклад «О правилах для принятия и водворения иностранных колонистов», в котором, к примеру, подчеркивалось: среди немецких переселенцев много «ненужных ремесленников, дряхлых, слабых, одиноких и даже с застарелыми болезнями, к чему присоединить должно, что большая часть из них крайне бедны».

Для Данилевского наиболее важен ненасильственный характер колонизаторских процессов в России. Под насилием в отношениях между народами он понимает «национальное убийство», а об отношениях русских с «многочисленными финскими, татарскими, самоедскими, остяцкими и другими племенами» он пишет:

Тут нет, следовательно, ни национального убийства, ни национального увечья, а потому нет и завоевания. Оно даже невозможно в отношении к таким племенам. Сам этимологический смысл слова «завоевание» не применим к подчинению таких племен, ибо они и сопротивления не оказывают, если при этом не нарушаются их личные, имущественные и другие гражданские права. Когда эти права остаются неприкосновенными, им, собственно, и защищать более нечего («Россия и Европа», с.44).

5. Мы подошли к самой слабой стороне панславизма как политической теории. Как предшественники Данилевского, так и он сам сделали очень много для обоснования необходимости создания единого славянского государственного пространства и зарождения славянской цивилизации,однако все они опустили проблему политических институтов, через которые будущий Всеславянский союз мог бы функционировать. Напротив, у идеологов американской исключительности эта проблематика становится одной из основных линий. Возможно, дело в том, что, в отличие от Соединенных Северо-Американских Штатов, «Соединенные Государства Славянства» существовали только в проекте.

Вместе с тем некоторые указания на такие институты у Данилевского встречаются, и наиболее важным здесь является федерализм. Он выделил следующие критерии, необходимые для федеративной формы государственности:

1. Один и тот же народ не может составлять федерации, если не удален от своих соседей труднопреодолимыми физическими препятствиями, как-то: обширными морями, высокими хребтами и т. п.

2. Не могут составлять постоянной федерации народы, не связанные племенным сродством.

3. Смотря по отношениям, существующим между этнографическими элементами, составляющими федерацию, она должна быть устроена или по типу равновесия частей, или по типу гегемонии.

4. Наконец, федерация при дуалистическом типе невозможна — она быстро уничтожает сама себя. Если применим эти требования к славянству, то легко убедимся, что этнографические стихии его именно таковы, что никакая форма политического соединения, кроме федеративной, не может их удовлетворить.

При этом федерацию Данилевский понимает в полном соответствии с определением барона Монтескье как «договор, посредством которого несколько политических организмов обязываются стать гражданами одного более значительного государства, которое они пожелали образовать. Это общество обществ, составляющих новое общество, которое может увеличиваться присоединением к нему новых членов до тех пор, пока оно не станет достаточно сильным, чтобы обеспечить безопасность входящих в него государственных единиц».

6. Область социальных отношений у философа ограничивается выделением их идеалов:

Православие, Славянство и крестьянский надел, то есть нравственный, политический и экономический идеал народов славянского культурного типа.

Про общинное землевладение, однако, заметим, что для увлеченного фурьеризмом Данилевского (что некогда завело Николая Яковлевича в Петропавловскую крепость, где ему пришлось доказывать, что учение Фурье не содержит в себя ничего революционного и несет чисто экономический характер) крестьянская община могла являться живым аналогом фаланстера, самодостаточной коммуны из нескольких сот человек, трудящихся вместе. Вопрос о форме осуществления власти также остается довольно размыт:

Нравственная особенность русского государственного строя заключается в том, что русский народ есть цельный организм, естественным образом, не посредством более или менее искусственного государственного механизма только, а по глубоко вкорененному народному пониманию, сосредоточенный в его государе, который вследствие этого есть живое осуществление политического самосознания и воли народной, так что мысль, чувство и воля его сообщаются всему народу процессом, подобным тому, как это совершается в личном самосознательном существе. Вот смысл и значение русского самодержавия…(«Россия и Европа», с.657).

Впрочем, такая гегельянская трактовка роли монарха в обществе была довольно распространена для политической мысли того периода. Данилевский не сказал также о необходимых преобразованиях политической системы под нужды нового сверхгосударственного образования. Однако он крайне тонко подметил образ осуществления реформ в русском обществе:

Старый порядок вещей, или одна из сторон его, не удовлетворяет более народного духа, ее недостатки уясняются внутреннему сознанию и постепенно становятся для него омерзительными. Народ отрешается внутренне от того, что подлежит отмене или изменению, борьба происходит внутри народного сознания, и, когда приходит время заменить старое новым на деле, эта замена совершается с изумительною быстротою, без видимой борьбы, к совершенному ошеломлению тех, которые думают, что все должно совершаться по одной мерке, считаемой ими за нормальную («Россия и Европа», с.277).

Пять попаданий из шести, а если оставить в стороне нюансы, то и все шесть. Единственное значимое отличие оказалось фатальным, и природа его лежит в области истории, а не философии. Американцам удалось воплотить свои замыслы в жизнь, не споткнувшись на последнем шагу. Да, момент триумфа Штатов наступил гораздо позднее кульминации устремлений Российской Империи. Но, как мы знаем, когда до пункта назначения трехвековой политики русских царей оставались считаные месяцы, в спину последнего монарха вонзили нож. К сожалению, у нас нет возможности даже мельком взглянуть на тот мир, который пророчествовал Данилевский. Россия теперь в границах XVII века, а перед нашим поколением стоят куда более прозаические задачи.

Утверждать можно одно — новое обретение собственного государства станет лишь первым этапом долгого и неимоверно тяжелого пути. Может статься, что однажды, в конце его, мотивы «России и Европы» вернутся к нам не как полузабытая архаика периода русской античности, но как хорошо сохранившаяся карта незнакомой нам местности с уже начертанным маршрутом.

Литература по теме

1. Книга историка Т. Бендера, «Нация среди наций: место Америки в истории» // Nation Among Nations America’s Place in World History (2006). Проблематика Лернера, перенесенная в современные реалии. Наиболее поздний структурный анализ эволюции американского эксепшионализма. Книга писалась в докризисное время, до Майдана и ИГИЛ, что несколько снижает ее актуальность. Тем не менее без ссылки на выводы Бендера не сможет обойтись ни одна будущая работа, посвященная американской идеологии.

2. Критика американиста Дональда Пиза, «Новая американская исключительность» // The New American Exceptionalism (2009). Интересна в первую очередь как перенесение теории «особости» Штатов в общемировой и общеисторический контекст.

3. В рамках современного цивилизационного подхода, интересна работа С. Хантингтона, — «Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности» // Who Are We? The Challenges to America’s National Identity(2004). Основным направлением исследования Хантингтон выбирает не столько анализ идей прошлого, сколько переосмысление настоящего. Впрочем, на книге сказалась репутация автора как алармиста от «белого» Запада, и в некотором смысле ее можно назвать антологией фобий американских консерваторов.

4. «Горе победителям!», журнал «Русская Речь» под редакцией А.А.Навроцкого, 1879, янв. и февр.

5. «Россия и Европа», Данилевский Н.Я.

6. Джон Тернер, «Современник» под редакцией А.Пушкина, 1836

7. A Model of Christian Charity (1630). What rule must wee observe and walk by in cause of community of perill?