В поисках утраченной гениальности

Артем Рондарев о русской интеллигенции, Украине, моральных авторитетах и фильме «Левиафан»

связи с выходом фильма «Левиафан» на широкий экран следует ожидать, по-видимому, второй волны обсуждений; вряд ли она будет сильной, впрочем, — трудно превзойти по накалу тот практически всеобщий интерес, что охватил наше общество после того, как картина попала на торренты.

Самое поразительное, однако, в скандале с «Левиафаном» состоит в том, что это скандал без предмета: собственно «Левиафан» — фильм очень простой и банальный. Он банален в метафорике и символическом ряде — полустертые иконы, чавкающие пазолиниевские свиньи, мальчик глядит под купол храма, — и он беспросветно банален в тексте: там нет ни одной хоть сколько-нибудь непредсказуемой реплики, все герои произносят ровно то, что предписывает им произносить фольклор, идеология и, что самое ужасное, стереотипы, так что когда местный священник заводит притчу про Иова, ты глядишь на него и думаешь «Ну а что же ещё от тебя ожидать?»

Кроме того, «Левиафан» попросту неточный фильм для того уровня обобщения, на который он замахивается: Звягинцев явно в весьма фольклорном виде представляет себе систему легитимаций нашей светской и церковной властей, плохо понимает механику и вертикаль местной власти и допускает ряд мелких фактических ошибок, в силу чего картина его весьма напоминает другого недавнего нашего фаворита думающей публики, а именно роман Александра Терехова «Немцы», который, при всех его достоинствах, выглядел именно как раздутый до пантагрюэлистических размеров злобный антивластный памфлет, в котором не было ни единого положительного героя, вор сидел на воре (не исключая, разумеется, и батюшек), а над всей этой структурой нависала легендарная фигура самого главного вора, которым был мэр города (и мы все этого мэра знаем). В результате роман был начисто лишён какой-либо психологической глубины и драматургии (хотя и претендовал на то и другое) и пользовался успехом у людей, которые всякую власть понимают как хтоническое зло (что, возможно, не лишено основания, но напрочь отрицает возможность хоть какого-либо драматического конфликта) и любят порассуждать о том, что вот-де, все у нас всегда так, и никогда не было, чтобы было по-другому: взгляд хоть и цельный, но абсолютно неплодотворный, в художественном смысле особенно; сходных эффектов и сходной аудитории добился и Звягинцев.

Художественные достоинства фильма, впрочем, вещь в нынешней ситуации второстепенная — самый главный вопрос, который волнует нашу патриотическую общественность, звучит примерно так: почему у Звягинцева в картине все плохо и нет ли в этом.

Так вот, ответ — нет, нету.

У Звягинцева всё кажется беспросветно и плохо оттого, что он оперирует не из европейского представления о времени и обусловленной этим представлением каузальности. Это заметно в первую очередь по Филипу Глассу, музыку которого Звягинцев отобрал очень точно под свои нужды.

Основная музыкальная тема «Левиафана» — прелюдия к опере «Эхнатон» (1983) американского композитора-минималиста Филипа Гласса

В чём тут идея? Если считать, что музыка — это структурированное время (а почему бы нам так не считать?), то минимализм примечателен в данном аспекте тем, что отменяет европейскую структуру времени: время в минимализме перестаёт быть векторным процессом, оно перестаёт течь из прошлого в будущее, оно замирает в вечно длящемся настоящем (или, скорее, в череде дискретно сменяющихся «настоящих»).

Точно такое же «минималистическое» отношение ко времени содержится и в картинке фильма — этих длинных огромных планах без какого-либо структурного тяготения, которые очень часто не обусловлены сюжетом; видно оно, собственно, и по сюжету, в котором вообще нет почти динамики: кино начинается с того, что весь конфликт уже завязался, состоялся, все игроки расставлены, теперь им нужно просто проделать несколько колебательных движений и перейти в следующее статическое состояние. Переместиться в следующее «настоящее». Все пружины действия Звягинцеву настолько не нужны, что он убирает и само действие — как бросилась в воду (и бросилась ли) главная героиня мы не видим, как били адвоката — тоже не очень, как адвокат с героиней трахались — совсем никак, и даже кульминацию, когда героиня и адвокат решили пообжиматься за каким-то дьяволом на пикнике, от нас скрыли. Не интересно Звягинцеву, когда что-то происходит и почему это происходит, вот и все. Нету никакого действия. Нет никаких причин. Вообще ничего нет. Есть только колебательные движения частей в целом статического поля. Как в музыке Филипа Гласса.

Краткое содержание

Звягинцев просто-напросто фаталист, вполне в восточном духе: то есть, он отношение ко времени и каузальности берёт там же, где взял своё представление о функции времени и ритма минимализм, — на востоке (учителем и сотрудником Гласса был Шанкар). С фаталистической же точки зрения, нет на свете никаких негодяев и героев, все играют предписанные роли, поэтому ни мэр звягинцевского города, ни алкоголик — главный герой, ни, тем паче, поп, — не виноваты в беспределе. Беспредел — это состояние Вселенной. Он не взялся ниоткуда и никуда не уйдёт. Замрите перед его всеохватностью.

И считать при этом, что Звягинцев-де что-то там обличил и плюнул в душу православному народу, — очень странно. В связи с чем хочется всё-таки понять, отчего же он спровоцировал такой скандал.

лобальная проблема нашего нынешнего общества состоит в том, что у него нет моральных авторитетов. Причин этому, как представляется, две: во-первых, у нас в последние двадцать пять лет вообще плохо дело обстоит с талантливым людьми, а человек, претендующий на роль морального авторитета, должен быть ярко и убедительно талантлив, это его, так сказать, божественный мандат на право быть авторитетом (именно поэтому такой странной славой у нас обладал Солженицын, чисто литературный талант которого далеко не для всех был очевиден); вторая причина, разумеется, в том, что сам институт морального авторитета был дискредитирован публикой, которую у нас безосновательно называют либералами, и которая, собственно, пыталась все 90-е поставить производство моральных авторитетов на поток: все, что у них получилось, исчерпывающе изложено в блоге Льва Натановича Щаранского. Само собой, многие сейчас претендуют на это звание — из последних попыток можно назвать Быкова, Кантора и Прилепина; все трое в связи с этим обладают (или претендуют на обладание) славой универсальных людей — поэты, художники, певцы и мыслители — и всем им очевидно не хватает той убедительной гениальности, которая снимает все вопросы и заметна сразу, как в случае (беру близкие мне примеры) Рахманинова и Шостаковича.

Нужен ли нам моральный авторитет, обладающий ярко выраженной гениальностью? Ответ на этот вопрос заодно будет и ответом на вопрос, почему такой невероятный отклик вызвал фильм Звягинцева. Вся та дикая буча, которая поднялась по поводу «Левиафана» (а по нему высказался просто каждый, трудно вспомнить что-то подобное в обозримом прошлом), состоит в том, что нашему обществу страшно, до судорог недостаёт тех масштабных культурных явлений и тех фигур, о которых можно думать хорошо или плохо, но невозможно не думать вообще, ежели ты хоть сколько-нибудь обращаешь внимание на окружающую тебя действительность — и общество готово слепить эти явления и фигуры из любого, самого негодного подручного материала, если только этот материал имеет отношение к социальным обобщениям. У нас есть аналитики, эксперты, интеллектуалы, нет лишь одного — нет людей, способных окружающую действительность обобщить и сделать понятной не по частям, а в качестве наличного целого. Мы живём в разобщённом, фрагментированном мире, у нас нет никакой системы координат, или, правильнее будет сказать, — у нас вообще нет никакой системы, с помощью которой можно было бы описать окружающий мир, каждый волен создавать свою систему, а так как придумывать глобальную систему — дело архисложное, мы идём по лёгкому пути и описываем действительность с помощью идеологических штампов.

(Характерно, что ближе всего к воссозданию стереотипического представления о моральном авторитете подошёл Дмитрий Евгеньевич Галковский, который с одинаковым отвращением относится ко всем окружающим его людям и откусит любую протянутую руку; таким образом он создаёт впечатление беспристрастности в оценках. Заработанный тем самым социальный капитал он тратит ровно на то, на что и нужно его тратить: на обобщения; все тексты Галковского — это в той или иной степени обобщения, культурные и социальные, и при всей их фантастичности они пользуются неизменным успехом — что лишний раз показывает, насколько трудно нам живётся без обобщений).

о сути, весь конфликт вокруг Украины в соцсетях (я буду говорить только о российских соцсетях) — это иллюстрация жизни необобщенного мира, такого мира, где полностью отсутствуют универсальные критерии, которые некому создать и озвучить. Обыватель, погрязший в обычной жизни в своей имманентности (если говорить языком экзистенциальной философии) и тоскующий по трансценденции, по выходу из повседневности (каковая тоска и составляет вообще-то предмет любого искусства), в моменты кризиса цепляется за упавшие ему в руки высокие символы (о которых в повседневной жизни говорят редко в силу постмодернистской неприязни к пафосу) и принимается сооружать из них свой Проект, строить свою трансценденцию: в такие моменты он как бы поднимается над осточертевшим бытом, становится причастен возвышенному и через это возвышается сам. Поэтому моментальная реакция на конфликт — найти своих, громогласно поддержать их и через это как бы причастится самой Истории — не должна никого удивлять: так бывает всегда. Проблема возникает с течением времени.

Чем запутанней становится ситуация, тем агрессивнее делается обыватель: испытывая необходимость как-то длить своё возбуждённое состояние, он принимается выстраивать своё собственное объяснение происходящему; он уже втянулся в определённый идеологический нарратив, он не может его оставить, тем паче что оставившего нарратив неизбежно заклеймят предателем менее склонные к рефлексии товарищи. Для того чтобы поддерживать себя в этом состоянии, не имея никаких инструментов для анализа, кроме сомнительного качества публикаций в соцсетях и на новостных порталах, обывателю необходимо иметь на руках универсальное объяснение; с неизбежностью этим объяснением становится констатация, что на другой стороне правды нет, правда вся здесь, у наших: так отсутствие цельной картины мироздания порождает химеру цельности. Для этой химеры годятся любые, даже самые одиозные идеологические конструкты: фашизм, коммунизм, консерватизм, либерализм, нацизм одинаково хорошо идут в топку коллективной истерии, становясь при этом полностью неразличимыми; таким образом, вопрос, почему кого-то из врагов клеймят фашистами, кого-то либералами, а кого-то быдлом, перестаёт быть вопросом о сущностях и делается чистой игрой в ассоциации.

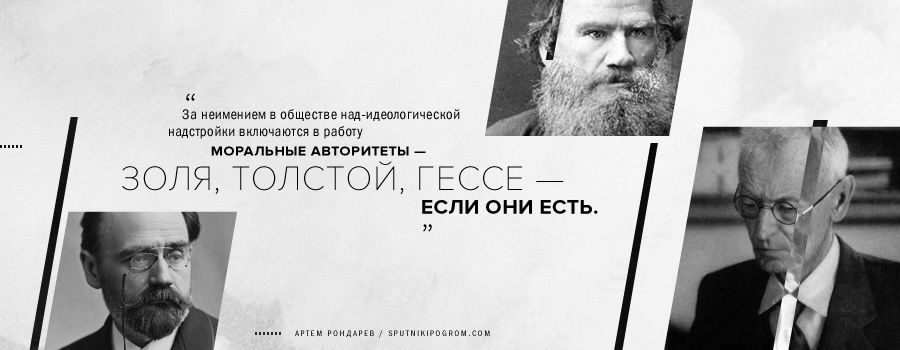

Русская интеллигенция, над которой сейчас принято смеяться, в подобных сложных случаях имела универсальный критерий, по которому калибровала свои действия: сочувствие к угнетённым. Мы тут не будем дискутировать о том, куда её подобное сочувствие в итоге привело, мы просто это констатируем. Русская интеллигенция в этом вопросе не уникальна: сходным образом мыслит, например, левая латиноамериканская школа теологии под названием теология освобождения (на всякий случай, чтобы пресечь разговоры о том, что сочувствие угнетённым это христианская традиция «вообще», напомню, что теология освобождения официально осуждена Ватиканом). За неимением в обществе подобной над-идеологической надстройки и включаются в работу моральные авторитеты — Золя, Толстой, Гессе — если они есть.

У нас ни над-идеологического принципа, ни моральных авторитетов нет. Некому оградить обычного человека от идеологии.

деология — это всегда попытка придать ценностям определённой группы статус и видимость ценностей универсальных: в лучшем случае она работает с исторически сложившимися представлениями, в худшем — прямо обслуживает некоторое число совершенно конкретных людей, легитимируя выгодные им взгляды. Искать этих людей — занятие неблагодарное (во всяком случае, вне рамок классовой теории) и легко скатывающееся в конспирологию; тем не менее бенефициарии любой идеологии всегда есть, просто оттого, что идеология — вещь прикладная, она не заводится просто так, из грязи, её всегда придумывают. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что в процесс создания идеологии с помощью соцсетей и прочего веб-два-ноль включился и её конечный потребитель, то есть обыватель; нынешний способ создания и работы идеологии — это чистый пример положительной обратной связи, то есть процесса, при котором часть сообщения на выходе из коммуникационной цепи скармливается обратно в начало цепи и складывается там со следующей частью сообщения, усиливая его до того микрофонного визга, с которым сталкивался, надо думать, всякий, кто когда-либо подходил с микрофоном в руках к усилителю.

Таким образом, в какой-то момент обыватель начинает потреблять продукт собственного изготовления; разумеется, этот продукт уже обработан им самим под собственные нужды, он комфортен и обладает необходимой степенью видимости логики, в силу чего очень быстро вырабатывает к себе наркотическую зависимость; однако, так как со стороны кажется, что продукт этот пришёл извне, из внешнего мира, обыватель начинает его считать объективным доказательством собственной правоты. В этом смысле нынешняя ситуация, кончено, уникальна: никогда ещё, наверное, не было в истории случая, когда человек верил ровно в то, что он сам сочинил. Чтобы разорвать этот порочный круг, нужен внешний стимул — а дать его может, как я уже сказал, только безусловный моральный авторитет. Его отсутствие — а вовсе не какие-то особенно изощрённые способы «путинской» или, напротив, «украинской» пропаганды — и делает ситуацию столь внешне безвыходной: это не «людям» что-то говорят злые идеологи — это уже давно сами люди говорят себе то, что им хочется слышать.

вовсе не пытаюсь призвать кого-либо быть над схваткой — во-первых, это невозможно, в моменты кризисов над схваткой может быть только очень богатый, очень циничный или очень эмоционально глупый человек. Во-вторых, быть над схваткой в дни кризисов не очень дальновидно: если ты не сочувствуешь никому, то кто посочувствует тебе, когда тебе понадобится сочувствие? Я лишь полагаю, что, выбрав сторону, имеет смысл помнить, что другая сторона — это тоже сторона, а не ад, обрыв, болото и, как любит писать блогер Мальгин, «антропологическая катастрофа».

К сожалению, об этом не помнит никто: и если в случае с так называемыми ватниками подобное наблюдение не прибавляет к ситуации ничего — в конце концов, стереотипный ватник это оголтелый патриот-милитарист, — то в случае с условно либеральной стороной данная асимметрия оборачивается своего рода социальным косоглазием, так как на знамени этого лагеря написано «объективность, интеллигентность, права человека». Так что когда он как по команде взрывается негодованием в случае, когда что-то непарламентское совершает неприятная ему сторона, игнорируя при этом совершенно аналогичные ситуации с другой стороны, — создаётся впечатление даже весьма неприличное. Парадоксально тут и то, что довольно большое число людей из этого лагеря искренне считает, что ведёт себя вполне осмысленным образом, не замечая, насколько оглушительным делается их молчание, когда (как в случае Дома профсоюзов) страдает та сторона, которой они не симпатизируют. Мне доводилось задавать таким людям вопрос «Как же так?», и я был положительно поражён той разветвлённой, сложнейшей риторикой, к которой они прибегают, чтобы объяснить, что они молчат здесь не просто потому, что не сочувствуют, а «объективно».

дегуманизации противника в последний год писали столько, что не хочется даже начинать; слова «хуту» и «тутси» вошли в каждый дом, и кажется, что разбуди сейчас нашего человека и скажи ему «хуту» — он без запинки ответит «тутси». Тем не менее, описывая процессы дегуманизации, комментаторы обычно сосредоточиваются на техническом исполнении этого мероприятия, теряя из виду тот факт, что сама по себе дегуманизации возможна только там, где есть представление об антропологическом неравенстве различных этнических, культурных и социальных групп. Любая дегуманизация питается представлением об иерархиях, особенно — иерархиях культурных: если где-то речь заходит о высокой культуре в противопоставлении её культуре «низкой» — то в подавляющем большинстве случаев не за горами будет и идеологическое объяснение о том, кому принадлежат плоды высокой культуры и кто их недостоин. Нынешний конфликт в этом смысле даёт чистый эталон: «монголокацапы» против «мовы», «быдло» против «укропов», наш Пушкин против ихнего Шевченко и так далее — иерархия громоздится на иерархию, культурные символы расставляются на полочки и измеряются сантиметром в талии — кто изящнее, кто выше, кто рафинированней. Таким образом, благодатная почва для любой дегуманизации создаётся уже тогда, когда человек — высококультурный, развитой человек — «ничо такого не имел в виду, просто посмеялся»; у Тургенева, в том самом отрывке про помещика Пигасова, который сейчас у нас полюбили цитировать, весь этот пассаж про хохла, украинский язык и «грае грае воропае» недаром произносит персонаж, самим Тургеневым тщательно выписанный как ничтожный. Разумеется, речь не идёт о том, чтобы вообще ни над чем не смеяться — напротив, ирония это главное оружие постмодернизма: однако когда за насмешкой стоит тяжёлое, серьёзное чувство какого-либо культурного и антропологического превосходства — то следует понимать, что носитель этих чувств и будет тем самым человеком, с которого стартует процесс дегуманизации противника.

То есть, коротко: воевать — плохо, но иногда неизбежно и необходимо. Относиться к своему противнику как к низшему антропологическому и культурному типу — нельзя. Во-первых, просто потому, что нельзя, во-вторых, оттого, что он безусловно ответит тем же; и потери с обеих сторон возрастут многократно.

Вот, собственно, именно эту, до жути банальную истину у нас некому донести так, чтобы с ней трудно было не согласиться. У нас нет человека, которого послушали бы обе стороны. Поэтому процесс дегуманизации и разобщения идёт неостановимо — и иногда даже кажется, что необратимо.

озвращаясь после этого длинного отступления к Звягинцеву: нетрудно заметить, что обе стороны нашего необобщенного общества, условно консервативная и условно либеральная, сделали его арбитром в своём идеологическом конфликте. Никто не усомнился в том, что он покусился — или обнажил, лексика зависит от пристрастий — на самые глубинные основы нашего общества и нашей культуры. Напряжённость интерпретаций обусловило лишь то, что «консервативная» часть решила, будто Звягинцев — арбитр продажный и подыгрывает противной стороне: подобная подозрительность тоже вполне наша национальная черта; тем не менее, в его способности и праве судить не усомнился никто, в противном случае конфликта бы не было — не станете же вы изрыгать проклятие в адрес простого болельщика, который вытряхнулся на футбольное поле голым.

Что сделал, собственно, сам Звягинцев для того, чтобы быть назначенным на эту роль? Да почти ничего: он рассказал историю без героя и без внятных мотиваций, вписав её в «традиционный» пейзаж. По большому счёту, скандал весь этот напоминает известный анекдот о том, как пьяный муж вваливается за полночь домой и после длинного диалога с женой, которой он объясняет, что задержался на работе, а водку ему в рот влили менты, на её вопрос, почему у него трусы в губной помаде, отвечает после длинной паузы: «Ну ты же у меня умная, придумай сама». Ровно то же самое сказал публике Звягинцев: вот вам длинные планы, статичная музыка и лезущие на глаза метафоры, сделайте с этим что-нибудь сами. В этой стратегии он не одинок: почти пятьдесят лет назад группа Velvet Underground выпустила дебютный альбом, состоящий из слабо придуманных и очень плохо записанных песен; известное высказывание Брайана Ино гласит, что, хотя удалось продать всего тридцать тысяч копий этого альбома (действительно очень слабый результат для индустрии звукозаписи), но каждый, кто приобрёл одну из этих копий, создал свою группу. Людей вообще очень легко купить на монотонный приём, особенно если это очень протяжённый во времени приём: после того, как ты высидел десять минут какого-либо однообразия, у тебя два выбора — либо предполагать, что тебя все это время банально обманывали, притом даже не очень изощренно, либо начать искать в происходящем смысл. Вчитывать его. Поскольку человек — животное самолюбивое, и признаться себе, что так долго не мог раскусить довольно простой обман, он не может, — обычно он выбирает второй путь.

Тут, однако, есть тонкость: как и жене, чтобы начать додумывать за мужа объяснение, необходима очень сильная мотивация (предполагается, что это любовь), — так и в случае с художественным приёмом требуется особенное душевное состояние, чтобы сразу не отмахнуться от того, что в другом случае показалось бы очень скучным (поверить в то, что все наше общество имеет привычку сидеть два с половиной часа на кинофильме, где не происходит вообще ничего, — значит, очень нашей публике льстить). Этой мотивацией, как представляется, в данном случае послужил настоящий голод нашего общества по универсальным объяснениям и универсальным критериям — и по человеку, от которого не зазорно будет то и другое принять.

Таким образом, наш обыватель, погруженный в своей повседневности через нынешние идеологические нарративы в чрезвычайно неразнообразный символический ряд — водка, православие, беззаконие, насилие — увидев вневременную констатацию, состоящую в точности из этого самого символического ряда, внезапно счёл её попыткой трансценденции: сама статичность, сама неподвижность конструкции фильма Звягинцева показалась ему знаменательной. Наш человек решил, что статика — это приём, обличающий или очерняющий, но в любом случае — как-то по-новому интерпретирующий надоевший символический ряд. Так Звягинцев стал у нас на короткий срок эрзацем гения: ведь только гению народ может доверить право переписывать символику повседневной жизни.

К несчастью, Звягинцев не гений. К несчастью, в его фильме нет никаких глобальных обобщений. К несчастью, это очень скоро станет заметно: то есть, станет это заметно ровно в тот момент, когда кто-то попытается опереться на высказывание Звягинцева как на нечто авторитетное (ведь в этом и состоит прагматическая функция культуры — создавать авторитетные высказывания) и внезапно обнаружит, что цитировать ему нечего. Невозможно произнести фразу «Как показал Звягинцев». Ещё более невозможно произнести фразу «Как сказал герой Звягинцева». Звягинцев ничего не показал, герои Звягинцева говорят пустые банальности, его фильм не работает как общественно значимое явление и поэтому очень скоро перестанет восприниматься таковым.

Это, кстати, совершенно не означает, что фильм Звягинцева плохой. Это означает лишь то, что наше общество опять, в который раз, останется после него разделённым.