Современная история летит по американским горкам экономических циклов. За последние сто лет ее прочно поставили на рельсы макроэкономики. И если вдруг начинает казаться, что аттракцион неприлично замедлился, пора приготовиться и держаться крепче. Именно это мы уже четыре года и наблюдаем: вывернутые конечности, сломанные шеи, летящие в бездну тела забывших пристегнуться. Под вопли, крики и слезы западных миллениалов, убаюканных мифом о том, что поездка закончилась, что все хоть сколько-нибудь серьезные решения давно приняты за них. Что ни большой политики, ни больших вопросов, ни великих перемен на их век уже не выпадет. К тому, что золотой миллиард придет в движение, они оказались морально не готовы. Зато готовы оказались мы, но об этом в самом конце.

Кое-что о причинности

Триумфы популистов с самыми разными платформами уже никак не оправдаешь временным сбоем глобализационных настроек. Сам термин «популизм» поменял свое значение. Отныне для того, чтобы получить такой ярлык, недостаточно просто топить за права угнетенных трудящихся: традиционным левым не нужны конкуренты. Набиваться в друзья к низам, из которых пьют кровь корпорации (банки, профсоюзные мафии) теперь надо по-особому — как минимум требуя переустройства миропорядка, завязанного на неолиберализме. Никакой иной коннотации, кроме разграничения «свой-чужой», в этой бирке не осталось: что общего у троцкиста Сандерса, национал-социалистки (я честно не знаю, как еще обозначить ее взгляды одним словом) Ле Пен и брезгливой, последовательно правой Alternative für Deutschland? Да ничего, кроме клейма «популизма».

При этом Трампа, Фараджа, Мэй и клан Ле Пен при всем желании не назовешь людьми с улицы. Чего стоит только команда 45-го президента США, наполовину состоящая из миллиардеров с Wall Street, людей, знающих систему изнутри и очень хорошо понимающих, каким образом ее можно изменить. Так что успехи несистемных идей и «несистемных» кандидатов вписываются в большой системный паттерн. Их победа была не только предсказуема, но и неоднократно предсказывалась специалистами, чей круг интересов далек от опросов общественного мнения и медиа-аналитики. В 2016-м сбылись прогнозы тех, кто последние тридцать лет следит за курсом глобальной экономики: и британский референдум, и выборы в США, и Италия — железные следствия поворота, который давно в ней наметился. Почему макроэкономисты обнаружили тренд первыми? Ответ кроется в том, насколько независимые события на самом деле независимы.

Простой пример: 23 июня Соединенное Королевство решает начать процедуру выхода из ЕС. Уже 24 июня Трамп, публичный сторонник Brexit’а, прилетает в Шотландию на открытие своего гольф-клуба. Вскоре, 8 ноября, Трамп становится избранным президентом. Через четыре дня, 12 ноября, Найджел Фарадж, главный евроскептик Великобритании, встречается в Trump Tower с её владельцем. Визит дружбы, в ходе которого «обсудили свободу и победы», ничего особенного. А 13 января в Trump Tower зашла попить кофейку уже Марин Ле Пен, но, по утверждению пресс-секретаря избранного президента Хоуп Хикс, встреча не состоялась. Никакого эффекта домино, кроме понятного информационного наложения одного события на другое, здесь не может быть: государства разные, проблемы разные, верно? Для макроэкономики не совсем.

Контуры глобального рынка в том виде, в котором мы его знаем, были заданы 73 года назад на Бреттон-Вудской конференции. МВФ, ВТО, база для Всемирного банка в виде МБРР, — весь этот фундамент заложен в стенах отеля Маунт Вашингтон в июле 1944-го. Основные доли активов нового мирового порядка, если не брать колонии и изнуренного гражданской войной китайского Франкенштейна, получали США, Великобритания и Франция. В дальнейшем менялись нюансы в виде роли золота и целевых параметров, но конфигурация стола и соотношение фишек у каждого игрока сохранялись без заметных изменений. Суть кроется в следующем. Если брать только МВФ, то первыми по весу голосов сегодня выступают (в порядке убывания) США, Китай, Япония, Германия, Франция и Соединенное Королевство. Теперь взглянем на такую штуку, как капитализация рынка акций в свободном обращении.

Простое сложение номинальной и реальной экономической мощи показывает, что за нити планетарной экономической сети дергают все те же пауки: США, Великобритания плюс колонии (про управление экономикой стран Содружества мы уже писали) и Франция плюс колонии (про это писали тоже). Единственное новое лицо — вставшая с колен Япония, но происходящее там сегодня только подтверждает общую картину. Все остальные так или иначе становятся обслугой глобализации первого (развитые страны), второго (развивающиеся) и третьего (Африка и социалистические реликты в Азии и Латинской Америке) уровня. Короче говоря, никто не спорит, что глобализация — объективный процесс, которому классические национальные государства, переживающие в XXI веке институциональный кризис, скорее склонны мешать, чем способствовать. Но вот элиты этих государств, тот самый один процент от одного процента, вольны определять путь, по которому глобализация идет. Национальные интересы для них — средство удержания собственного господства на том уровне, где идеологические ярлыки теряют всякий смысл. В июле 1944-го это хорошо понимали, что толкает нас к собственно макроэкономической части проблемы.

Раунд I

Кто был главным идейным вдохновителем Бреттон-Вудской системы? Джон Мейнард Кейнс. К кейнсианству можно относиться по-разному, однако других экономистов его уровня и влияния, способных предложить обкатанную программу регуляции экономик западных стран, на тот момент просто не было. А регуляция была необходима, правда, скорее по политическим, нежели по экономическим соображениям. В конце Второй мировой США и их союзники решили, что длительная массовая безработица есть экзистенциальная угроза для капитализма как системы, и этой угрозы необходимо избежать любой ценой. Во-первых, половина Европы лежала в руинах. Во-вторых, десятки миллионов людей, на несколько лет забывших про все, кроме убийств себе подобных, возвращались домой со всеми вытекающими проблемами адаптации к мирной жизни. В условиях неясной перспективы развития отношений с СССР большая безработица могла оказаться бомбой, заложенной в фундамент западных демократий. Последователей у Кейнса имелось достаточно, и трудами таких фигур как Михал Калецкий полная занятость стала подаваться как необходимая, безопасная и прогрессивная мера, единственный риск которой — рост государственного долга, которым должна закрываться дыра в бюджете. Как результат, западные правительства на долгие годы сделали своей основной целью фиксацию уровня безработицы в районе 4%. Трудящегося к западу от Рейна было решено завалить работой и дешевыми кредитами так, чтобы он и думать забыл о «советском социалистическом рае». Пару десятилетий с задачей худо-бедно справлялись, но к началу 70-х рынок взял свое: последовавший за войной Судного дня нефтяной шок нанес западным экономикам удар, на который ни государство, ни частный сектор не смогли вовремя и адекватно отреагировать.

Вспомнили Кейнса — грех не вспомнить Ф. Хайека, предсказавшего итог заигрывания с безработицей еще в 1950-м:

«Любая попытка обеспечения полного трудоустройства в тех сферах, где занятость может держаться лишь за счет продолжения кредитной экспансии, создает следующую дилемму: либо экспансия продолжается (что означает инфляцию), либо она останавливается и уровень безработицы становится еще более высоким, чем в ситуации, в которой временное увеличение занятости не применялось».

В общем, все зависит от того, насколько на самом деле экономика той или иной страны готова обеспечить рабочие места со стабильным доходом. Равно как и движение трудовой силы, так как безработица всегда охватывает определенные отрасли и регионы сильнее других. Вопрос реальной мобильности населения и реальных возможностей предприятий. Но кейнсианцы в упор отказывались видеть природу рынка труда, который по сути ничем не отличается от любого другого товара:

«Вопрос здесь — будут ли рабочие скорее склонны менять свои места при растущем или стабильном спросе. Главное отличие в том, что в первом случае побуждением к поиску новой работы будет более высокая заработная плата. Во втором — невозможность зарабатывать привычные деньги на старом месте, что также становится толчком к его смене. Первый вариант более привлекателен, и, как показывает практика, более эффективен; …продолжающаяся выплата их прежних заработков способна лишь отсрочить передвижение труда, которое в конечном счете все равно случится. Не стоит также забывать, что в намерении удержать тот же уровень занятости в падающих отраслях, средний размер зарплат там обрушится гораздо сильнее, чем при возможности сокращать штат».

Чего Хайек никак не ожидал от западных правительств, так это того, что кредитная экспансия станет общим местом даже перед угрозой невиданной ранее инфляции. Обозначенную им проблему удержания трудовой силы в условиях, когда из-за искусственно заниженного уровня безработицы смена начальства оказывается крайне легким делом, решили путем постоянного повышения зарплат. Что запустило механизм cost-push инфляции, при котором вынужденно высокие издержки на оклад труда взвинчивали цены товаров. Которые, в свою очередь, заставляли рабочих требовать еще больших зарплат, и все снова закручивалось по спирали. Ситуация усложнялась еще и тем, что политические амбиции рабочего класса неслись вверх наперегонки с ростом цен: начало 70-х обозначилось небывалым расцветом власти профсоюзов в развитых странах.

Трудящихся слишком сильно разгуляли. Эти времена стали настоящим «раем для должника», когда займы обесценивались в реальном выражении, а зарплата продолжала расти, что грозило коллапсом не только для производства, но и для банковской системы: инфляция действовала как драконовский налог на возврат инвестированных средств. Последним гвоздем в гроб Бреттон-Вудских принципов стала начатая Линдоном Джонсоном война с бедностью, когда «бесплатные деньги» начали вкачивать уже напрямую. Для глобальной стагфляции, при которой бешеный рост цен вошел в обратную пропорцию с ростом экономики, требовался только легкий внешний пинок, что и случилось в 1973-ем. Промышленные зоны западных стран стали покрываться целыми цепями из умирающих городов типа Детройта, и с этим срочно нужно было что-то делать.

Orange is the new black

Для лучшего понимания дальнейших тезисов вспомним принцип Гудхарта. Чарльз Гудхарт был советником Банка Англии по монетарной политике с 1969-го по 1980-й и его же главным советником с 1980-го по 1985-й. Выступая в середине 70-х на конференции при Резервном банке Австралии, он высказал простую, но знаменательную мысль: «Как только правительство принимает попытку контроля любого частного набора финансовых активов, его изменения перестают быть надежным индикатором трендов в экономике». Введение новых закономерностей не было предметом статей, с которыми Гудхарт выступал: они были целиком и полностью посвящены монетарной политике Великобритании (впервые выражение «закон Гудхарта» было употреблено в шутку им самим же). Но идея прижилась, и позднее британцу пришлось пойти еще дальше, распространив закон на все экономические показатели: «…любая наблюдаемая статистическая закономерность имеет тенденцию разрушаться, как только на неё оказывается давление с целью управления [экономикой]». Гудхарт оказался в центре «смены вех» в денежной политике Соединенного Королевства, пик его карьеры пришелся на первые годы Маргарет Тэтчер, так что его имя можно полноправно назвать в ряду других архитекторов неолиберальной революции 80-х. Рейганомика, тэтчеризм и безымянные, но не менее замечательные телодвижения французского государства (политикой «жесткой экономии» первым занялся премьер-социалист Фабиус, ушедший в отставку через два года и передавший эстафету голлисту Шираку; и все это при несменяемом леваке Миттеране, вгрызшемся в президентское кресло на 15 лет) смогли обеспечить долгожданный экономический рост. Безработицу, как и вообще степень участия государства в экономике, отпустили, что вскоре дало свои плоды: подъем компенсировал шок от возвращения показателя трудоустройства на его естественный уровень. Завоевания неолиберализма закрепились в виде Вашингтонского консенсуса 1989-го, свода рекомендаций для государств, желающих получить помощь от МВФ и Всемирного банка. В конце концов в 1991-м главная (политическая) причина строительства государства всеобщего благосостояния, основанного на кейнсианских принципах, ликвидировала сама себя в Беловежской пуще. Казалось, для неолиберального миропорядка не осталось никаких видимых препятствий. Однако в код макроэкономики 2.0 закрался всего один маленький нюанс: то, что изначально подавалось как меры по возвращению роста цен на его естественный уровень, постепенно превращалось в новую идею фикс. Вместо безработицы новой ветряной мельницей главных действующих лиц отныне стало удержание инфляции.

Марк Блит, профессор университета Брауна и известный критик мер «жесткой экономии», избрал «нарушения» закона Гудхарта в качестве точек, приводящих к смене всего паттерна макроэкономики. По его мнению, за последние тридцать лет мир переродился из «рая должника» в «рай кредитора», где доля капитала в национальном доходе стала небывало высокой, в то время как зарплаты продолжали (и продолжают) стагнировать. Рост, безусловно, шел, но в полной мере его результатами смогли насладиться лишь крупные собственники: зарплата переставала увеличиваться на фоне массового переноса капиталов в развивающиеся страны и растущего миграционного потока. Дело еще и в том, что рыночная «нормализация» зарплат сильно затянулась. Если брать ситуацию по США, то некогда завоеванный уровень минимального размера оплаты труда во многих отраслях оказался завышен настолько, что после того, как рынок отпустили, в реальном выражении он догнал свои показатели начала 70-х только в последние годы. Продолжающееся падение покупательной способности из-за сокращения реального уровня зарплат и доходов в последние шесть лет заставляло падать и цены. Не только в США, но и на Западе вообще поиск работы сотрудником, нетрудоустроенным от полугода и дольше, приводит к получению еще менее доходных мест: ожидаемый результат посткризисного падения спроса на рынке труда. Так что на происходящее сегодня накладываются и призраки экономических потрясений сорокалетней давности: с одной стороны, выбитое ранее льготное положение для рядовых трудящихся вступает в противоречие с рыночной реальностью. С другой — финансовая элита только потворствует переводу капиталов на развивающиеся рынки, фактически разрешая конфликт между наемным работником и работодателем отправкой работодателя в Китай. Что приводит нас к теме банков.

В мире со стабилизированной инфляцией взятие кредита выглядит дешевым и предсказуемым делом, массово стимулируя вхождение в долговые обязательства, что особенно сильно сказалось на американской ипотеке в середине 90-х. В сочетании с отсутствием долговременного роста зарплат наемные работники оказались неспособны покрыть свои долги. Появилась ситуация, совершенно обратная тому, что происходило в 60-70-х годах: стоимость долга продолжала расти, а возможности его оплатить продолжали падать. Вылилось это все в американский ипотечный кризис 2007-го, повергший в ступор весь глобальный рынок вообще. Майкл Хадсон, профессор Университета Миссури и автор множества громких бестселлеров по макроэкономике, объясняет это так:

«В 2008-м вместо списывания долгов все оставили как есть. В результате мы имеем классическую долговую дефляцию. Политика количественного смягчения была направлена на финансовые рынки, а не на реальную экономику. В ситуации 2008-го, когда пришлось выбирать между спасением банков и экономики, помощь получили первые — доноры политической элиты».

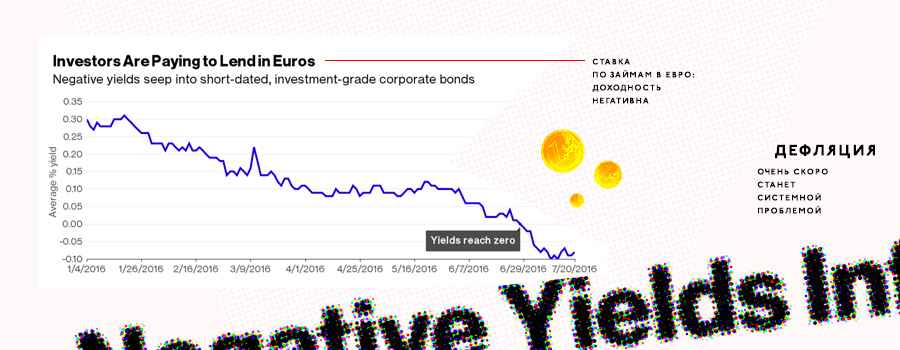

Но то, что для рядового американца, британца и француза выглядит финансовым паразитизмом, для их истеблишмента стало способом нарастить экономическое влияние на открывшихся с конца 80-х рубежах (опять политическая причина). Иными словами, печальная участь фиксированной безработицы коснулась и фиксированной инфляции. С 2008-го крупнейшие банки мира закачали в глобальную экономику $12 трлн, но на планете тяжело найти место, где инфляция не продолжает падать. Почти четверть европейских бондов имеют отрицательную доходность, и если бы не массовая закупка активов ЕЦБ, дефляция бы уже давно стала системной проблемой. И очень скоро она ей станет, превратившись в новую головную боль первого порядка для всех основных акторов глобальной экономики.

С тем, что большая дефляция не принесет ничего хорошего, согласны, в принципе, все.

«Ожидание роста цен объяснимо, — писал в далеком 2013-м году финансовый аналитик Гэри Шиллинг, — большинство людей сталкивалось лишь с инфляцией. Последний заметный эпизод дефляции пришелся на 30-е. Это было и последнее десятилетие, когда США ни с кем не воевали. Дефляция — явление мирного времени. А также результат огромного разрыва между реальным годовым ВВП США и потенциальным долгосрочным ростом. Избыточное предложение всегда было первопричиной дефляции. Падение медианы доходов домохозяйств даже в период восстановления вводит потребительские расходы в депрессию. То же самое можно сказать и о поляризации доходов, так как богатые менее склонны тратить деньги, чем бедные».

Реальное выражение процентной ставки становится слишком большим, что очень сильно бьет по привлекательности кредитов, причем простым включением печатного станка в нынешних условиях эту проблему уже не решишь. Политэкономист Ричард Мерфи три года назад резюмировал результаты дефляции так:

«…управленцы, воспитанные на идее роста, понятия не имеют, как управлять [теперь]. Убытки оказались (как мы увидели за эту рецессию) такими же „липкими“ как и зарплаты. Так что бизнес рушится, работы теряются, вложения падают, реальная ставка растет, диспропорция состояний катастрофически увеличивается, пока должники вязнут в займах, а богатые продолжают богатеть. Государство попадает в положение, когда его доходы падают, а обязательства растут».

В этом смысле то, что мы сейчас наблюдаем есть очередной поворот баланса кредитора и заемщика в конце тридцатилетнего антиинфляционного режима. «Месть Гудхарта», по выражению Блита. Попытки центристских правительств выкупить долги у собственного населения только оттягивали решение проблемы, перекладывая обязательства с одного поколения на другое: десятки миллионов людей в западных политиях оказались физически не способны избавиться от нависшего бремени, зато по-прежнему способны голосовать. В день британского референдума в интервью греческому AthensLive Марк Блит обрисовал происходящее следующим образом:

Дело вот в чем. Я настроен весьма проевропейски, но я против евро, так что, живи я по-прежнему в Великобритании, я бы столкнулся с интересным выбором. Взять пример Ларри Элиота из The Guardian. Ларри сказал, что голосование за выход повело бы за собой экзистенциальный кризис, который бы подорвал европейскую валюту. Зачем же желать ей смерти, «ведь это было бы ужасно и т.д., и т.д.»? Потому что эффект от евро в долгосрочной перспективе — это притягивание западноевропейских зарплат к восточноевропейским и глобальная гонка с Китаем за долю в экспорте. К этому все и идет. Что неплохо скажется на растущей Восточной Европе; что будет просто чудесным развитием сценария для сильных экспортеров на севере. И что будет абсолютной катастрофой для Франции, частично Италии и определенно для Греции. Нынче при системе, в которой одна сторона оказывается в профиците, а другая из-за установленных правил не может позволить себе дефицит, единственное, что остается последним — сжимать свою экономику. Чтобы позволить кому-то делать деньги на продаже BMW. Мне не кажется, что это закончится хорошо.

Так что, говоря о Brexit’е, упускают главное. Это «трампизм»: теперь у каждого есть его собственная версия. Что я имею под этим в виду. Последние 25 лет нижние 60% от распределения доходов слышат следующую историю, от левых центристов в особенности. Мол, глобализация для вас благо, она шикарна. На самом деле. Мы подпишем все, что она потребует, и не волнуйтесь: компенсацию вы получите, все с вами будет в порядке. Вы все поголовно станете программистами — фантастика, правда? Да и вообще нам все равно, так как голосует средний класс, там деньги и политическая активность, так что теперь мы обслуживаем его. Этот сдвиг был при Шредере, при Блэре и новом лейборизме, повсюду. И после этого вы берете и говорите нижним 30%, что нам безразлично, что с вами станет. Что за вами теперь надо следить. Что вам надо подумать над поведением. Что мы «наставим вас на путь истинный», как говорят американцы. Крайне патерналистское, воспитательное отношение, очень далекое от старой классовой солидарности «рука об руку». […] Так что спустя 20 лет вы получаете бунт не только в виде Brexit’а. Речь не про ЕС. Речь про элиты, про 1%, про тот факт, что партии, которые должны были служить твоим интересам, оставили тебя на произвол судьбы. […] Это бунт против технократов, против никем не избранных и никого не представляющих антидемократических элит. […] По сути вы доказали, что демократия не имеет значения. И получили глобальный трампизм.

Сформировался простой и понятный месседж: прекратите вливать средства в разжиревших китайцев, мексиканцев и саудитов и вспомните, наконец, про тех, кто привел вас, уродов, к власти.

Вперед и вверх

Если обобщить все вышесказанное, то вполне можно допустить существование своего рода глобальных циклов, вытекающих из гудхартовских «реваншей», преобразующих внутреннюю политику основных двигателей глобализации и выливающихся в корректировку сценария глобального спектакля. Каждый длится около сорока лет и имеет схожую хронологию: сначала происходит Большой Системный Кризис (1929, 1973, 2008), затем в течение одного-двух электоральных циклов идет ротация элит и смена парадигмы развития (кейнсианство, неолиберализм, трампизм — пока назовем это так). Через 15–16 лет от исходной точки положение дел в той или иной форме закрепляется (Бреттон-Вудс 1944-го, Вашингтонский консенсус 1989-го, нечто в недалеком и светлом будущем).

Ведь голоса популистов в нынешнем значении этого слова раздались по всему западному миру практически сразу после кризиса 2008-го. Традиционные партии левого и правого центра, строители контринфляционного миропорядка, и так давно воспринимаются как крыша финансовых кругов, требующих выплат в откровенно неравноправных условиях. С одной стороны, человек, обложивший себя кредитами на три поколения вперед, безусловно выглядит идиотом. С другой, когда таких «идиотов» набирается на сотни миллионов, а на фиксирование инфляции, некогда способной облегчить их положение, выделяются триллионы долларов, даже у отпетого либертарианца возникнет вопрос, насколько это положение было определено свободным рынком. Все-таки капитализм, защищающий богатых всегда и при любых условиях — это очевидная карикатура. Так что популярность партий, людей и движений и с правым, и с левым взглядом на экономику, нацелившихся на рабочий класс как жертву глобализации, для 2016-го стала далеко не новостью. Tea Party как прототип феномена Трампа прокатилась по США в 2009–2010-м; «Национальный фронт» начал всерьез набирать обороты в 2012-м; UKIP в 2014-м выбила себе 24 из 73 мест, отведенных Великобритании в Европарламенте; «Истинные финны» — вторая партия в стране с 2011-го; «Шведские демократы» гремят с 2010-го; Виктор Орбан сидит в кресле премьера уже второй срок подряд. «Подемос» в Испании, SNP в Шотланди, «Сириза» и Золотая заря в Греции, — все эти названия на слуху далеко не первый год, и каждая из этих «выскочек» так или иначе причисляет (или изначально причисляла) себя к антиглобалистам.

Ответ на вопрос, почему разворот исполнительной власти в главных странах-двигателях макроэкономики занял столько времени, несмотря на объективно существовавшие требования населения, скрыт в самой его формулировке. Это привязанность регуляторов и экономических элит каждого из названных ранее «пауков» к существующей системе. Простое обсуждение возможности пересмотра правил игры в условиях, когда тебе принадлежит полмира — процесс, по понятным причинам занимающий не один год. И наоборот, демократии, менее связанные «голосующими акциями», способы избирать себе кого угодно и когда угодно: никаких глобальных изменений это за собой не повлечет.

И вот закончился 2016-й, когда выброшенные на обочину глобализации низы в США, Великобритании и Франции наконец были услышаны, а 2017-й обещает переход от слов к делу. И что интересно, в порядке распределения тех самых «голосующих акций» в макроэкономике. Смотрите сами: 20 января Трамп получит конституционные полномочия. На март намечен запуск Терезой Мэй 50-й статьи Лиссабонского договора. В апреле французы начнут выбирать нового президента (причем лидер «Национального фронта» забирает первый тур по всем сценариям, кроме одного) и к концу мая он вступит в должность. За ближайшие два года должна решиться и судьба будущего японского императора. Который, конечно, декоративный-предекоративный и несмотря на право абсолютного вето совсем-совсем ничего не решает: просто японцы не меньше англичан любят поностальгировать по былому величию, особенно на фоне крупнейшей за 70 лет милитаризации.

В то же время не хотелось бы, чтобы у читателя сложилось впечатление об исключительно договорном характере происходящего в духе «в кулуарах Мирового Правительства постановили». В любом истеблишменте есть свои фракции, и действовавшая последние восемь лет левоцентристская элита первой экономики мира делала все возможное для сохранения status quo, отчаянно стараясь удержать власть. Появление Трампа, отражающего не только интересы рядовых американцев, но и альтернативный взгляд элитарного пласта, стоявшего за его восхождением, привело к самой ожесточенной избирательной кампании в новейшей истории США. Что поставило на перепутье и весь остальной мир, дав надежду носителям некогда маргинальных идей в Европе. Это объясняет и истинную функцию загодя проведенного Brexit-референдума, носившего, напомню, рекомендательный характер. В случае победы Клинтон и сохранения status quo им можно было бы бесконечно блефовать, снова и снова откладывая запуск 50-й статьи. В нынешнем же положении одним из первых шагов главного игрока становится выход из TPP, которым связано три королевства Содружества. Так что переход англичан к экономическому национализму через прощание с ЕС становится адекватным средством приспособления к новому миру. Американский факел мог и не зажечься, но он зажегся. Правила игры изменились, что можно было предвидеть и к чему стоило готовиться, открывая дорогу людям с видением, отражающим меняющиеся реалии. И в Соединенном Королевстве, и во Франции? и даже в ФРГ, где «Альтернатива для Германии» обходит Меркель на ее малой родине. Adapt or die — вот и весь «популизм».

Конечно, глобализация на этом не остановится. То, что мы видим сейчас, есть выравнивание ее фронта и необходимая передышка для населения ее главных игроков. Главная интрига здесь — насколько серьезно новые протекционистские, национально-ориентированные элиты готовы играть в государства-нации образца 20-х годов прошлого века. От этого и будет зависеть, сколько продержится макроэкономика 3.0.

Совсем другая история с тем, как оборот «антидефляционного» цикла скажется на РФ. Виток, начавшийся в 1929-м, вылился в коллективизацию и репрессии, и закончился войной, унесшей десятки миллионов русских жизней. Цикл 1973-го сначала подсадил нашу дорогую советскую Родину на нефтяную иглу, а затем привел к распаду СССР, подарив нам с десяток постсоветских нахлебников и де-факто колониальную экономику. Не спорю, если постараться, здесь можно разглядеть некий позитивный тренд, но чем все это дело закончится теперь — большой вопрос: управляющая постсоветская каста несменяема, и включиться в бескровную подстройку под глобальные изменения она не может из-за родовой травмы многонациональности.

Тем не менее есть и хорошие новости. Экономический национализм ведет за собой национализм политический, который теперь имеет все шансы изменить информационное пространство под себя (и уже меняет). Главный парадокс РФ — это сожительство крупнейшего белого народа мира, чья интеллигенция имеет в целом европейскую ментальность, с пропитанными азиатчиной компрадорскими элитами. Культура с Западом у нас единая, и мы неизбежно будем продолжать в ней жить, пока Роспотребнадзор не начнет раздавать интернет по талонам. Вывод для русских (и для русских националистов в первую очередь) здесь только один, и он предельно прост.

Мы теперь мейнстрим.