В прошлых текстах мы уже касались советского образования и упоминали о гонениях большевиков на старые порядки в университетах и вообще научной среде. Сейчас мы более подробно рассмотрим преследования в СССР дореволюционных учёных классической школы, которые начались с приходом к власти «русского националиста» Сталина.

В начале 20-х годов, по инерции, ещё как-то обходилось без серьёзных проблем, но вскоре государство стало хищно поглядывать на рассадник «бывших» (так называли людей, имевших в дореволюционной России высокий статус в обществе либо занимавшихся неодобряемыми большевиками делами, например торговлей) – Академию Наук и различные университеты, где ещё оставались царские недобитки.

В конце 20-х начале 30-х годов по стране прокатилась волна процессов против ботаников – профессоров и академиков, которые, оказывается, готовили контрреволюционные выступления. Преследования академиков начались в 1929 году, когда от них практически в ультимативном порядке потребовали принять в свои ряды трёх коммунистов – Абрама Деборина-Иоффе, который был одним из главных «красных» философов, литературоведа Владимира Фриче и Николая Лукина – историка-марксиста, связанного с патриархом РСДРП Ротштейном.

Разумеется, академики, привыкшие в царские времена к тому, что они вообще-то сами вольны выбирать, кого принимать в свои ряды, с треском провалили приём красной троицы. После этого была развёрнута мощнейшая пропагандистская кампания против царских тиранов от науки, с требованиями поставить умников под контроль пролетарской общественности. Куйбышев потребовал вообще отменить всю эту академию вместе со всеми учёными, которые итак не нужны – всё равно буржуи. Отец советской историографии Покровский заявил, что период мирного сожительства с буржуазной наукой закончен, всех профессоров надо разогнать, а вместо них поставить четыре тысячи рабфаковцев. От таких упоительных историй академики несколько занервничали, ибо уже убедились: эти могут! Были проведены повторные перевыборы академиков, по результатам которы, три красных академика таки были приняты.

Но от ученых и не думали отступаться. В Ленинград, где Академия тогда располагалась, была направлена специальная комиссия для выявления засевших там контрреволюционеров, недостаточно проникшихся миазмами большевизма. Комиссия уволила каждого девятого штатного сотрудника (сверхштатников уволили больше половины). Кроме того, чекисты внезапно обнаружили в библиотеке отречение самого Николая II, которого у них на руках – сюрприз-сюрприз – не было. К тому же там были найдены чуть ли не поимённые списки членов «Союза Русского народа» и тому подобные вещи. На академика Платонова, который заведовал библиотекой Академии, завели уголовное дело. Но не за сокрытие документов (которые на самом деле оказались личными архивными материалами одного из жандармов, их он завещал архивам ещё до революции), а за организацию контрреволюционной монархической организации.

Арестовали и других библиотекарей-фашистов, всего более 100 человек. Причём досталось не только им, но и пушкинистам (то, что пушкинисты – фашисты, давно известный факт, в СССР про это даже сняли фильм под названием «Бакенбарды») и краеведам.

По версии следствия, 70-летний историк Платонов был, ни много ни мало, организатором монархического «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России». Пользуясь свои служебным положением, он после революции собрал в академии наук монархистов, не приемлющих советский строй. Логика была такая: царь Николай отрёкся в пользу своего брата, а тот – Учредительного собрания. Поскольку большевики разогнали Учредительное собрание, государственный строй России изменён незаконным образом, следовательно, престол остаётся за династией Романовых. Шах и мат большевики, престарелые библиотекари и пушкинисты свергнут вас!

Надо сказать, что даже большевики особо не отрицали – дело шито белыми нитками. По делу даже никого не расстреляли (точнее, пару пушкинистов рангом помельче расстреляли, но по другому делу – о заговоре бывших гвардейцев против советской власти). Платонов на 5 лет был сослан в Куйбышев, где и умер в 1933 году. Архивист Любавский также на 5 лет был сослан в Уфу, где умер. Создатель нескольких музеев, академик Николай Лихачев был сослан в Астрахань. Хранитель Пушкинского дома Измайлов получил 5 лет лагерей, но был освобождён в 1934 году. Он дожил до 80-х и даже получил пушкинскую премию при Брежневе. Литературоведа Энгельгардта выслали на север, откуда вернули уже через год. Геолога Виттенбурга приговорили к 10 годам лагерей, но освободили в 1935-м. Востоковеда Мерварта – к 5 годам, он умер в тюрьме через год. Историка Готье выслали в Самару, а историка Приселкова на 10 лет отправили на Соловки, но уже когда он туда приехал, приговор неожиданно изменили на пятилетнюю ссылку в Новосибирск, а в 1935 и вовсе вернули. Бялыницкий-Бируля, который был зоологом ещё в знаменитой экспедиции Толля, получил три года лагерей, затем был отпущен и сослан в Архангельск. Всех осуждённых исключили из Академии Наук.

Примечательно, что судили учёных не суды, а тройки ОГПУ. Но в целом они ещё легко отделались, даже в лагеря почти никого не посадили. Однако Академическое дело стало крайне тревожным признаком того, что государство решило продолжить зачистки уцелевших «бывших». В том же 1930 году появилось «дело Промпартии», где главными обвиняемыми стали уже не учёные-гуманитарии, а инженеры. Дело это было не менее упоительно: инжерены при помощи вредительства на предприятиях собирались совершить контрреволюционный переворот и сформировать своё правительство, премьером которого, по версии заговорщиков, должен был стать дореволюционный олигарх Павел Рябушинский. Следователей совершенно не смущало, что на дворе 1930 год, а Рябушинский умер во Франции от туберкулёза ещё в 1924 году. Возможно, Рябушинского должны были воскресить при помощи некромантских ритуалов и сделать его премьером.

Ну а почему бы и нет? В те лихие времена у большевиков были распространены верования в бессмертие и воскрешение, собственно, мавзолей Ленина как раз и был частью этого огромного проекта. А вдруг получится воскресить? Красин, например, верил в воскрешение великих личностей и был одним из главных сторонников мумификации Ленина. А один из близких к Красину большевиков, Богданов-Малиновский, придумал идею вечной молодости и бессмертия. Она заключалась в переливании крови от молодых людей (!). По его идее, молодая кровь будет разгонять старую и предупреждать старение. Взамен старая кровь будет переливаться молодым и они, как бы через кровь, передадут свой партийный опыт комсомольцам. Серьёзно, в будущем предполагалось, что опытные партийцы будут отдавать свою кровь молодым, а молодые старым и при помощи кровавого обмена все советское общество свяжет себя нерушимыми узами.

Со своими безумными идеями он заручился поддержкой сестры Ленина и даже самого Сталина, который специально для Богданова создал Институт крови. К счастью, безумец не пережил один из своих опытов, накачав себе слишком много молоденькой крови от одного из студентов и умер в 54 года, а то большевики бы в буквально смысле обескровили половину страны.

Так вот, по «делу Промпартии» попали не только инженеры, но и знаменитый историк Евгений Тарле, который одновременно шёл и по Академическому делу. Его обвиняли в намерении занять пост министра иностранных дел после революции. Тарле лишили звания академика и сослали в Алма-Ату. В 1937 с него сняли судимость и вернули в Академию, а в 1942-м даже дали Сталинскую премию, поскольку он был один из авторов «Истории дипломатии». Вместе с тем он по-прежнему подвергался критике за специфические взгляды на историю. Так, в одной из разгромных рецензий на его работы о Крымской войне писалось:

«Важные вопросы, касающиеся сущности и последствий Крымской войны, обойдены им или решаются неправильно. Он даёт неправильную оценку исхода войны, считая, что царская Россия в Крымской войне, по существу, не потерпела поражения».

Вскоре подоспело ещё одно большое дело. Вслед за историками, литературоведами и инженерами пришли за славистами-лингвистами. Причём дело было первостепенной важности, вёл его сам Генрих Люшков – виднейший чекист. До революции Люшков ничем себя не проявлял и тихонько себе работал в конторе по продаже автомобильных принадлежностей в Одессе, но в 1917 примкнул к большевикам и, по всей видимости, по квоте нацменьшинств, попал в ЧК. Дело славистов поспособствовало его карьерному взлёту – он занимался расследованием убийства Кирова, был следователем по делу «троцкистско-зиновьевской клики» и т. д.

К 1938 году он уже был комиссаром госбезопасности 3-е ранга, т. е. фактически генерал-лейтенантом и был одним из людей, входивших в топ-10 НКВД. Однако Люшков считался выдвиженцем Ягоды, которого и самого зачистили. После того как были арестованы ближайшие соратники Люшкова – Леплевский и Каган, он понял, что скоро придут и за ним, после чего бежал в Японию.

Люшков оказался самым высокопоставленным из беглых чекистов, японцам он рассказал о большом терроре и о том, что он лично избивал и пытал подозреваемых, поведал и про особенности советского делопроизводства и т. д. В общем, японцы устроили его у себя. В 1945 году, после начала советско-японской войны, Люшкова увезли в Китай, где его и убили. Обстоятельства его смерти туманны, существует несколько версий. Глава военной японской миссии в китайском городе, где убили Люшкова, рассказал СМЕРШу:

«Придя втроём в военную миссию, в мой кабинет, который находился на втором этаже, мы около двух часов вели разговор о том, как поступить с ним в связи с тем, что части Красной Армии скоро могут быть в Дайрене. Я завёл разговор о том, чтобы он покончил самоубийством, указав на безвыходность создавшегося положения. Но Люшков отказался от самоубийства и опять настоятельно требовал создать ему условия для побега. Сделав вид, что не возражаю против побега, я предложил ему пойти в порт, якобы подыскать для этого подходящее судно. Спустившись со второго этажа к выходу во двор, я быстро зашёл вперёд и внезапно из имевшегося у меня браунинга выстрелил ему в левую сторону груди. Он упал».

Другой японец из той же миссии подтвердил эту версию:

«Примерно в 11.00 вечера во дворе миссии раздался выстрел… Выбежав во двор, я увидел около парадного входа лежащего на земле человека в штатском, рядом с которым стояли Такэока и Ивамото. В руке Такэоки был браунинг. Такэока приказал нам отнести труп в заднюю часть двора. Когда мы стали его поднимать, человек застонал, Такэока приказал мне задушить этого человека, но я отказался делать это. Я взял его пистолет и выстрелом в висок убил его…»

Однако есть и другая версия. СМЕРШевцы вели своё расследование исчезновения Люшкова, которого ужасно хотели вернуть в СССР, и обнаружили его тело в воде возле Дайрена. По этой версии японцы задушили Люшкова на лодке и выбросили труп в море.

Однако вернемся к нашей истории. Люшков пока ещё в зените славы и ведёт дело славистов. Главными разрабатываемыми в этом деле стали работники Института славяноведения, Русского музея и Эрмитажа. В основном филологи и искусствоведы. Одним из главных обвиняемых был известнейший лингвист, изучавший русские диалекты, Николай Дурново. Будучи весьма видным специалистом, Дурново в 20-е годы контактировал с Пражской лингвистической школой, основанной Якобсоном и евразийцем Трубецким. Про Якобсона ходили слухи, что он советский шпион. Вполне возможно это правда – евразийство вообще значительно больше похоже на чекистскую разработку для эмигрантов, чем на самостоятельную идеологию. Тем не менее Якобсон был совсем не дурак. Основную часть евразийцев сгноили в лагерях или расстреляли, а Якобсон дожил до 1982 года, стал знаменитым лингвистом, уехал в США, да ещё и позволял себе посещать с визитами СССР после смерти Сталина (семь раз съездил).

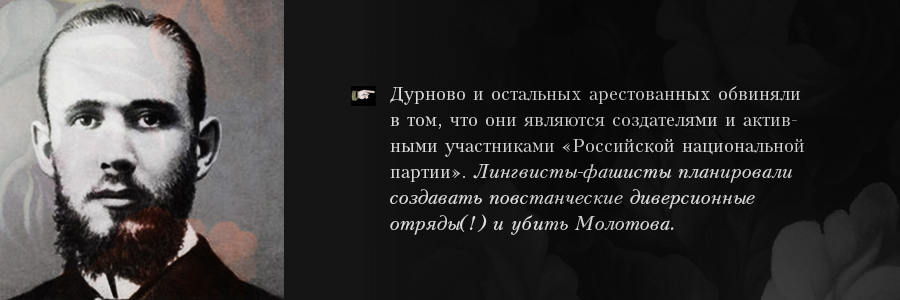

Дурново и остальных арестованных обвиняли в том, что они являются создателями и активными участниками «Российской национальной партии». Лингвисты-фашисты планировали создавать повстанческие диверсионные отряды (!) и убить Молотова. Силой слова, наверное.

«В основу программных установок организации были положены идеи, выдвинутые лидером фашистского движения за границей – князем Н.С.Трубецким. Сущность их сводилась к следующему: 1) Примат нации над классом. Свержение диктатуры пролетариата и установление национального правительства. 2) Истинный национализм, а отсюда борьба за сохранение самобытной культуры, нравов, быта и исторических традиций русского народа. 3) Сохранение религии как силы, способствующей подъёму русского национального духа. 4) Превосходство «славянской расы», а отсюда – пропаганда исключительного исторического будущего славян как единого народа».

В ходе следствия дело разделилось на две части: московских и ленинградских лингвофашистов, среди которых громких имён практически не было, зато они обвинялись, ни много ни мало, в том, что «вели широкую фашистскую пропаганду панславистского характера, широко используя в этих целях легальные возможности научной и музейной работы», создавали и сохраняли экспозиции залов, посвящённых русскому искусству дореволюционного периода, которые «тенденциозно подчёркивали мощь и красоту старого дореволюционного строя и величайшие достижения искусства этого строя».

В общем, обвинение на уровне: «послушал монгольский рэп и загорелся желанием сжечь Рязань».

Дурново не отрицал, что не любит советскую власть и что он контактировал с Пражской школой, но заявлял, что делал это по научной необходимости. Однако он не признавал существование какой-то националистической партии. В своих показаниях он заявил:

«В значительной своей части эти показания НЕТОЧНЫ или ЛОЖНЫ. Я не отрицаю своего несогласия с идеей коммунизма и с тактикой Советской власти, своих связей с профессорами Якобсоном и Трубецким, некоторыми русскими политическими эмигрантами в Чехословакии и Югославии и членами чехословацкого дипломатического корпуса; признаю, что я не только лично отрицательно относился к Советской власти, но и не скрывал своего отношения и в разговоре с другими лицами, не только гражданами СССР, но и с иностранными учёными, не скрываю и того, что на собраниях у академика М.Н. Сперанского и профессора Гр.А. Ильинского, кроме разговоров на темы, связанные с нашей научной работой, бывали разговоры и на политические темы, в которых и я принимал участие, причём некоторые из присутствующих выражали своё недовольство существующими в СССР порядками. НО Я РЕШИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЯЮ, что ни о какой организации, ставившей своей целью свержение Советской власти, никаких разговоров не было (самое название организации я долго не мог придумать, поэтому его нет ни в январских, ни в февральских показаниях, и оно появляется только в марте); никто из бывших у Сперанского и Ильинского, насколько я помню, не выражал своего сочувствия к вредительству, саботажу и другим подобным методам как к способам борьбы с Советской властью. Не помню, чтобы кто-либо возлагал какие-нибудь надежды на интервенцию. Лично я считаю интервенцию изменой не только Советской власти и пролетариату, но и нации, я бы непременно стал возражать и должен был бы это запомнить. Я высоко ценю Трубецкого как замечательного талантливого учёного, но его евразийскую теорию полностью не разделяю, а из его политической программы ценю только критическую часть.

Относительно своего национализма я могу сказать, что я признаю примат нации над классовостью, сочувствую попыткам любой национальности самоопределиться как нация, приветствую развитие всякой национальной культуры и языка во всей их самобытности, что не мешает мне сознавать себя русским и желать успеха и самобытного развития прежде всего русской культуры и языка. Уважая права каждой нации, каждой народности, я всегда был против подавления одной национальности другой, против той русификации и германизации, какая проводилась императорскими правительствами в России, Германии и отчасти Австрии, или полонизации в теперешней Польше, чехизации и словакизации в Чехословакии и сербизации в Югославии, и я находил, по крайней мере, до 1930 года, что национальный вопрос в СССР разрешён в общих чертах верно. Но в то же время мне, как русскому, больно было видеть, как творцы украинского и белорусского литературных языков часто заботились не столько о том, чтобы они были действительно украинским и белорусским, сколько о том, чтобы они не были похожи на русский и наводняли их полонизмами, чехизмами и даже германизмами, неизвестными живому языку».

В итоге Дурново был осуждён на 10 лет и отправлен на Соловки. В 1937 году его вновь осудили тройкой и расстреляли. Исследователь памятников славянской письменности Ильинский также был осуждён на 10 лет, которые ему заменили ссылкой. В 1937 его также расстреляли. Селищева посадили на 5 лет и досрочно освободили в 1937, после чего исключили из академиков, однако больше не преследовали. Виноградова отправили в ссылку, но в 1937 году вернули в связи с подготовкой пушкинского юбилея. После войны и разгрома марризма (об этом позже) Виноградов фактически стал главным советским лингвистом.

Брата Трубецкого сослали в Узбекистан, где расстреляли в 1937 году. Секретаря Института славяноведения Академии Наук Кораблева посадили на 10 лет, но заменили лагеря ссылкой в Казахстан, где он и умер. По делу пытались также привлечь Вернадского, но этот человек был не по зубам даже чекистам, и несмотря на то, что они выбили показания, в том числе и на него, хода делу против него не дали.

Казалось бы, ну ладно историки – история плохая наука, в СССР была в школах запрещена до 1934 года, ну ладно инженеры – бесовские машины на заводах ломаются, кто-то же должен их ломать, не могут же они сами сломаться, но чем советской власти не угодили филологи?

На самом деле, гонения на классических славистов были аналогом разборок в советской генетике. В генетике образованного Вавилова прогнал селюк Лысенко – человек с лицом больного туберкулезом злодея из черно-белых фильмов ужасов 30-х годов. В лингвистике образованного Дурново прогнал и вовсе сумасшедший грузиноангличанин.

Николай Марр стал создателем «Нового учения о языке», которое не имело никакого отношения к науке, зато нравилось Сталину. Марр был сыном пожилого шотландца и юной грузинки. Родился он в Грузии и грузинский был его родным языком. Марр знал несколько восточных языков и, в отличие от шарлатана Лысенко, был относительно известен ещё до революции. Он был деканом Восточного факультета Петербургского университета и был избран в Академию Наук. Однако он был известен как востоковед, а вовсе не как лингвист. Никакого лингвистического образования он никогда не получал.

К тому же ряд современников описывали его как человека, у которого имеются некоторые проблемы с головой. Однако после революции наступило время именно таких людей. Он начал разрабатывать свою безумную теорию. Несколько лет назад в Живом Журнале был популярным объектом для шуток и троллинга некто Чудинов. Так вот, в общих чертах они весьма схожи. Например, Марр считал, что грузинский язык – самый главный язык в мире и для понимания всех остальных языков необходимо в первую очередь изучать его. Он также утверждал, что русский и украинский языки вообще не имеют друг к другу никакого отношения, зато грузинский и русский – родственные. Все русские диалекты – это самостоятельно возникшие языки, слившиеся затем в один. Кроме того, он любил сравнивать слова из разных языков и находить в них одинаковые слоги (по типу: этруски – это русские). Он также считал смердов на Руси иберо-шумерами.

Потрясающее описание Марра оставила в своих воспоминаниях одна из его главных учениц Ольга Фрейденберг (кстати, двоюродная сестра Пастернака):

«В Марре, действительно, автобиографический поток был очень силен. Как крупного человека его характеризует эта высокая лирика, эта потребность всюду и везде рассказывать о себе, вычерпывать себя, объективировать все личные переживания в научном и просто лирическом рассказе. Он наполняет собой все свои научные труды по лингвистике, все свои академические лекции, все и по всякому поводу выступления. Это не мания, не тщеславие, не себялюбие: это непреодолимый позыв к самораскрытию, совершенно аналогичный тому, который делает из людей поэтов.

Традицию Марр ненавидел, своих предшественников и современников не переносил совершенно. Его непримиримость была бескрайняя.

— Сжечь! – кричал он при беседе. – Ссылаются на авторитеты! На книги! Там, дескать, это не подтверждается! Сжечь все книги! Уничтожить все авторитеты!

Ненавидел он лишь империалистическую науку. Своих западных и русских врагов он постоянно видел перед глазами, ругал их, поносил, жаловался на них, словом, был совершенно подчинн страсти.

Мои занятия древнегрузинским языком были очень и очень своеобразны. Этот язык меня мало интересовал, если не считать иллюзии ознакомления с Шотой Руставели. Но Марр настаивал. Этот древнегрузинский язык был горнилом, через которое должен был пройти каждый его адепт. Пришлось погрузинить и мне, к тому же отдававшей в то время все силы санскриту. Я поняла свою задачу так: не в данном языке была для меня сила, а в лингвистической подаче Марра. И так как уже тогда я делалась близорукой, то, ничтоже сумняшеся, записывала примеры Марра в русской транскрипции. Учеников было трое, из них один – проф. Обнорский, к которому Марр был очень внимателен. Мои цели при слушании этого курса были непонятны ортодоксальной части этой группы; эта русская проклятая транскрипция легла первым камнем в фундаменте преисподней, воздвигнутой против моего яфетического легкомыслия последующими догматистами. А пока что, после урока, Марр ругал именно их за «преданность без научных работ». Эти выстрелы в лицо практиковались очень часто. Марр, подобно античной сатире, не стеснялся саркастически бичевать своих близких, как и дальних, в глаза и за глаза, по имени и прозрачными намёками.

Лингвистический комментарий Марра и его подача языка были единственными, какие я встречала и тогда и после. Это был исключительный пример не филологического, а лингвистического анализа. Все языковые формы получали объяснение; не было ни единого слова, ни единой части слова, которое не было бы рассмотрено аналитически, под углом зрения больших принципиальных установок; грузинский язык приносил выводы для всех мировых языков».

Думаю, вы уже поняли, что Сталину «грузинский язык, приносящий выводы для других языков» очень понравился. Поэтому в 20-е годы классические лингвисты над Марром хохотали, а в 30-е годы хохотал Марр, а лингвисты махали кувалдой на Соловках.

Однако сам Марр не смог в полной мере насладиться своим могуществом. Он получил свой «Яфетический институт», стал вице-президентом Академии Наук, получил орден Ленина, но в 1934 году умер. Похороны были государственного масштаба, в Ленинграде даже отменили все занятия в школах и университетах.

Вплоть до 1950 года Учение Марра было главенствующим в СССР. Конец ему неожиданно положил Сталин, опубликовав работу «Марксизм и вопросы языкознания», что шокировало как марристов, так и их оппонентов, ведь Сталин сам поддерживал учение все 20 лет. Теперь же оказалось, что товарищ Марр заблуждался и неправильно понял Энгельса. Марристов разогнали и ставку сделали на классиков.

В чём был смысл этих репрессий? В том, чтобы окончательно избавиться от «бывших». В 20-е годы ещё приходилось мириться с дореволюционными русскими в армии и науке, но к 30-м годам советские университеты выбросили в мир десятки тысяч выпускников, которые хоть и не были сильны в науке (в институт можно было поступить вообще без образования), зато были абсолютно лояльны, в отличие от дореволюционных умников с фигой в кармане. Аналогичные процессы проходили и в армии – дело «Весна», по которому из армии вычистили почти всех царских генералов, даже тех, кто добровольно перешёл к большевикам.

Наступала новая эпоха. Если 20-е годы в силу инерции ещё сохранили в себе часть прежней России (не всех убили, поколения ещё не сменились, старые здания не разрушили и т. д.), то в 30-е годы это уже была совсем другая страна.