Русский минор Балакирева

Артем Рондарев о русском композиторе Милии Алексеевиче Балакиреве

Балакирев в силу ряда причин занимает у нас нишу композитора, про которого все слышали, но которого никто толком не слушал. У него нет какого-то всем известного, с ним ассоциирующегося произведения, западная музыкальная литература в его адрес часто использует слово «таинственный», понимая под этим не его музыкальные загадки, а вот именно эту манеру его существования в истории культуры: вроде бы на виду и в то же время не в фокусе. Положение это тем более странно, что Балакирев, собственно, — тот самый человек, который создал русскую национальную музыкальную школу, переняв в этом смысле эстафету прямо у Глинки; тот самый человек, о котором его друг и поклонник Стасов написал слова, выбитые сейчас на памятной стеле возле дома, где он родился: «Не будь Балакирева, судьбы русской музыки были бы совершенно другие».

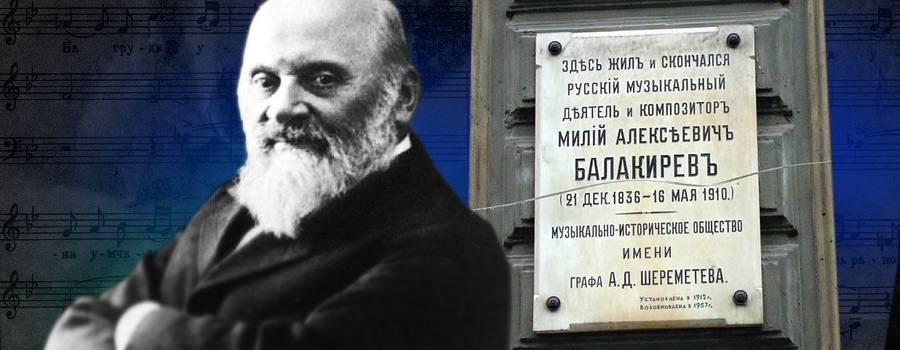

илий Алексеевич Балакирев родился по старому стилю 21 декабря 1836, а по новому — 2 января 1837 года в Нижнем Новгороде, в семье древнего, но небогатого дворянского рода и был назван по имени умершего брата матери, Елизаветы Ивановны. Отец его, Алексей Константинович, традиционно в биографических справках представляется человеком недалеким и ограниченным, хотя в недавней своей докторской диссертации Татьяна Андреевна Зайцева, профессор Санкт-Петербургской консерватории, постаралась это мнение оспорить. Мать его была внимательной и заботливой и в посмертном слове характеризуется как «попечительнейшая мать». Поскольку человек он в отношении своей частной жизни был с другими замкнутый, то по поводу состава его семьи до сих пор существуют разночтения: одни современники указывают двух его сестер, другие — четырех, а то и пять; по документам их получается четыре, так что рос он, по выражению одной из сестер, «среди девочек», и притом был старшим, в силу чего характер имел весьма сдержанный.

Отец композитора Балакирева Алексей Балакирев с дочерьми Марией и Варварой на фоне Нижнего Новгорода XIX в.

Мать была и первой учительницей музыки для Балакирева, с восьми его лет она занималась с ним на фортепиано, однако продолжалось это недолго: она умерла, когда сыну было десять. Талант его был заметен рано, однако семья, стесненная в средствах, не имела возможности пригласить для него хорошего учителя (которого к тому же в Нижнем отыскать было сложно). Тем не менее, он быстро учился сам: одарен он был феноменально и музыкальная память у него была абсолютная. Любой мотив, любую пьесу он схватывал со слуха и мог почти немедленно повторить. (Существует анекдот более позднего времени о том, как Даргомыжский как-то отказался дать ему партитуру своего нового романса, а после, когда Балакирев ушел, воскликнул: «Что из того, что я не дал ему ноты? Ведь я сыграл при нем, стало быть, уж он знает!»). В девятилетнем возрасте отец свозил его в Москву, где мальчику удалось взять десять уроков у Александра Дюбюка, ученика Джона Филда. Систематическим образованием это все назвать было нельзя, и Балакирев так и остался самоучкой, что впоследствии при несочувственных интерпретациях его творчества очень часто указывалось как универсальное объяснение его недостатков; однако же, как мы уже видели в случае с Глинкой, подобными «самоучками» в то время — до открытия Санкт-Петербургской консерватории в 1862 году — были практически все русские композиторы, и ровно такими же самоучками был весь балакиревский кружок, известный нам как «Могучая кучка».

А. Д. Улыбышев

В 1846 году Балакирев поступил в Нижегородскую губернскую мужскую гимназию. Учился он там не слишком прилежно, но легко; музыкой, судя по всему, занимался только сам, без чьей-либо помощи. Затем, спустя три года, перешел в Нижегородский Александровский Дворянский институт, где провел четыре года; тут он брал частные уроки у выпускника Венской консерватории, пианиста и дирижера Карла Карловича Эйзриха. В Нижнем он уже давал концерты и был своего рода местной звездой: Эйзрих представил его Александру Дмитриевичу Улыбышеву, просвещенному дилетанту, некогда состоявшему в декабристском обществе «Зеленая лампа», которое посещали Пушкин и Дельвиг, и автору весьма популярной биографии Моцарта — тот проживал в своем имении под Нижним либо в собственном доме в самом городе, где у него были театральные вечера, — большое событие в культурной жизни Нижнего Новгорода. Улыбышев, человек начитанный и большой патриот, оказал на идеологию Балакирева решающее влияние: он привил ему осмысленную любовь к фольклору, системность в подходе к изучению и анализу музыкальных явлений и тот несколько провинциальный консерватизм вкуса, который впоследствии развился у Балакирева в цельное мировоззрение. В 1853 году он поступил вольнослушателем (сейчас это называется «на платное отделение») в Казанский университет на физико-математический факультет. Через год он, однако, оттуда ушел, на этом его систематическое образование закончилось. В Казани он дал и первые два свои «настоящих» концерта, где сыграл, в числе прочего, свои собственные сочинения. Жил он тут, обучая девиц игре на фортепиано; с тем же намерением он переехал в 1855 году в Санкт-Петербург. Улыбышев, чтобы помочь ему обустроиться на новом месте, предпослал его появлению заметку, напечатанную в «Северной пчеле», где о Балакиреве говорилось следующее: «Он наш нижегородский дворянин, девятнадцати лет от роду и любитель (каких немного). Не спрашивайте, как и где он, не бывавши ни в Москве, ни в Петербурге, выучился музыке. Заезжие пианисты, которые давали здесь концерты, были его учителями, сами того не зная. Всматривался, прислушивался и узнавал. С девятого года он играл уже замечательным образом. Теперь он играет как виртуоз, и этим не ограничиваются удивительные музыкальные его способности. Во-первых, ему стоит прослушать один раз большую пьесу, исполненную оркестром, чтобы передать ее без нот во всей точности на фортепьяно. Во-вторых, читает он à livre ouvert всякую музыку и, аккомпанируя пению, переводит тотчас (transpose) арию или дуэт в другой тон, какой угодно».

М.А. Балакирев

В Петербурге, с помощью того же Улыбышева, он быстро вошел в салоны, стал знаменит и познакомился с известными в музыкальном мире людьми, в первую очередь — с Владимиром Федоровичем Одоевским, отцом нашей музыкальной критики, мистиком и бывшим членом «Общества любомудрия», из которого в частности вышли основоположники славянофильства Хомяков и Киреевский. Познакомился он и с Антоном Рубинштейном, которого впоследствии стал считать одним из самых существенных идеологических оппонентов, на чем стоит остановиться подробнее.

уществует два принципиально разных исторических нарратива, в рамках которых интерпретируется творчество и идеология Балакирева (и в целом «Могучей кучки»): западный и отечественный советский/постсоветский. Для западной традиции представление о том, что музыкальная мысль Балакирева питалась националистической идеей, вполне очевидно, и именно под этим углом его эволюция трактуется и раскрывается (знаменитый Музыкальный словарь Гроува во втором издании 1904-10 годов пишет: «Ревностный сторонник национальной идеи, Балакирев в восемнадцать лет прибыл в Санкт-Петербург, чтобы проповедовать благую весть национальности („the gospel of nationality“, в нашем контексте это будет именно „национализм“) поклонникам Беллини и Мейербера»). Советское музыковедение понятие национализма тщательно маскировало, существуя в рамках весьма странной схемы, в которой имелся предикат при отсутствии объекта: допускалось положительное употребление понятия «национальный», имелось нейтральное определение «нация», «национализм» же полагался сугубо реакционной идеологией и в положительных случаях заменялся «народностью». Эта неуловимая «народность» трактовалась в рамках классовой теории как склонность того или иного художника к абстрактным «рабочим» и «крестьянам» (даже при отсутствии таковых на исторической арене; в крайнем случае их заменял еще более абстрактный «народ»); в результате описания идеологических мотиваций Балакирева и его сторонников там приобретали акцент какого-то воляпюка и становились таким же декоративным нежелательным фоном, как алкоголизм Глинки и Мусоргского и гомосексуализм Чайковского. Понять из советских книг, почему Глинка и Балакирев называются там «национальными художниками», решительно невозможно, так как, в интерпретации советской же литературы, все их заслуги на этом поприще состояли в аранжировках и записи народных песен, а также введении в свои произведения «простого народа» и его «песенных мотивов» (сам народ в итоге, с подмеченным еще Гоголем лаконизмом, оценил эту стратегию анекдотом «Жопа есть, а слова нет»).

Более того, в риторике советских и постсоветских текстов о Балакиреве его интерес к музыке иных национальных культур — татарской, славянских и регионов Кавказа — естественным образом вызывает комментарии о «многонациональном» характере его таланта и интересов, хотя подобное представление во времена Балакирева было бы чистой воды колониализмом, каковой коннотации просвещенный тогдашний русский человек старался избегать. Задачей Балакирева было поместить русскую музыку в контекст вопросов, с которых начинается любая дискуссия о нации и национальности искусства, а именно вопросов, связанных с проблематикой культурного единения народа, обусловленного культурной же уникальностью, локализованной географически, этнически и исторически, что, по понятной причине, требует выявления, так сказать, технических характеристик этой уникальности и доказательства их суверенности и значимости. Это, в свою очередь, предполагает знание особенностей иных культур, в чем и состоял интерес Балакирева к музыке других народов. Именно в области прояснения культурных и технических особенностей русской музыки и заключается основная идеологическая заслуга Балакирева в рамках давнего уже спора между условными славянофилами и условными же западниками.

Антон Рубинштейн, портрет работы Репина

Русский музыкальный национализм в Балакиреве во многом был рожден из чувства протеста. Помянутый выше Антон Рубинштейн, блестящий пианист, композитор и пропагандист, создавший в 1859 году Русское музыкальное общество, а в 1862 году на базе курсов при РМО основавший Санкт-Петербургскую консерваторию, первое профессиональное учебное заведение такого рода в России, предпринимал все свои усилия с эксплицитным мотивом «вестернизировать» русский музыкальный вкус, что в его интерпретации представлялось вопросом «взросления» русской публики. В 1855 году он опубликовал в венском журнале статью под названием «Русские композиторы», в которой объявлял разного рода славянофильские и «национальные» тенденции в русской музыке (преимущественно находимые в то время у Глинки) признаками «детства» и «неразвитости». Эта история (многими признанная бестактной) привела к созданию в музыке смысловой и идеологической оппозиции, которую мы знаем и доныне — оппозиции «западное-русское», весьма непримиримой по многим вопросам. Дело, однако, было не только в этом: в то время, о котором идет речь, Рубинштейн предполагал, что музыкальное образование должно строиться на профессиональной основе и спонсироваться аристократическими кругами, что делало его недоступным для необеспеченных слоев; этот элитаризм тоже имел стойких противников в рамках стремительно демократизирующейся русской культуры в целом. Таким образом, оппозиция между «западным» и «славянским» прошла еще и по вопросу доступности образования: условные «славянофилы» полагали, что народность музыки обеспечивается в том числе и ее доступностью, а сторонники западного пути ими стали восприниматься как оторванные от народа «академисты».

омимо прочего, Рубинштейн отрицательно относился к «Жизни за царя» Глинки, что для Балакирева было совершенно неприемлемо. Одним из самых сильных впечатлений своей юности последний называл именно «Жизнь за царя» и постоянно подчеркивал, что они с этой оперой ровесники. То, что Глинка своею первой оперой ввел в культурную сферу русской жизни народ и сделал его субъектом истории, для Балакирева было принципиальным. В конечном итоге он полагал себя прямым наследником Глинки, с которым познакомился незадолго до последнего отъезда того в Берлин и с сестрой которого, Людмилой Ивановной Шестаковой, оставался затем дружен всю жизнь. Уважение было взаимным — сам Глинка говорил: «В первом Балакиреве я нашел взгляды, так близко подходящие к моим».

Личные отношения Балакирева с Рубинштейном, впрочем, были вполне уважительные, и последний пригласил даже Балакирева на должность профессора в открывшуюся консерваторию (Балакирев предложение это отклонил, полагая, что он, как самоучка, не может преподавать в профессиональном заведении). В 1867 году он дирижировал «Жизнью за царя» и «Русланом и Людмилой» в Праге, в рамках набиравшего тогда силу во многом пропагандистского движения «славянского единения», причем там, перед самым выступлением, у него пропала партитура «Руслана», и он исполнил всю оперу по памяти. Именно на идее «продолжения традиций Глинки» основывалось эстетическое и идеологическое сходство мнений того кружка, который образовался вокруг Балакирева в конце 50-х годов (и который вскоре стали называть Новой русской школою, по аналогии с Новой германской школой, под предводительством Вагнера и Листа), куда входили гвардейский офицер Модест Мусоргский, морской кадет Николай Римский-Корсаков, фортификационный инженер Цезарь Кюи и, позже, известный уже на тот момент химик Александр Бородин (авторитет Балакирева в то время был столь высок, что он сделался лидером и вождем кружка, будучи даже младше двух его членов, Бородина и Кюи).

Балакирев, надобно отметить, обладал всеми качествами вождя: хорошо знавший его дирижер Берман характеризует его как человека «доброжелательного, но деспотического»; Римский-Корсаков старается описать эту его черту более сочувственно (а потому пространно): «Ценя малейший признак таланта в другом, он не мог, однако, не чувствовать своей высоты над ним, и этот другой тоже чувствовал его превосходство над собою», однако затем вменяет ему в вину другие грехи, а именно «чисто русские самообольщение и лень» (что представляется странным, хотя писал Балакирев действительно очень медленно, все время что-то откладывая, так что, возможно, Римский-Корсаков здесь ссылается на лень чисто профессиональную).

М.А. Балакирев и «Могучая кучка» на марках Гвинеи-Бисау — русских композиторов любят и знают даже в Западной Африке

Глинки же Балакирев познакомился и еще с двумя людьми, во многом определившими весь облик музыкальной жизни в России во второй половине позапрошлого века: с музыкальным, литературным и художественным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым и критиком и композитором (и будущим отцом художника Валентина Серова) Александром Николаевичем Серовым.

В. В. Стасов, портрет Репина

Стасов в нашей истории музыки занимает ту же роль, что и Белинский в истории литературы (он, кстати, сам считал себя преемником Белинского и поначалу пытался ему стилистически подражать). Человек глубоко образованный, в юности арестовывавшийся за связь с петрашевцами, в высшей степени пристрастный (он, например, долгое время считал Листа никудышным композитором), ко времени знакомства с Балакиревым он обладал уже огромным авторитетом в вопросах культуры — и весь этот свой авторитет направил на поддержку балакиревского кружка так же энергично, как спустя десять лет взялся за поддержку «Товарищества передвижных художественных выставок», по сути, создав для того и другого всю идеологическую базу. Именно Стасову мы обязаны именем балакиревского кружка «Могучая кучка»: свою репортажную заметку «Славянский концерт г. Балакирева», писаную в 1867 году, он завершил так: «Кончим наши заметки желанием: дай Бог, чтоб наши славянские гости никогда не забыли сегодняшнего концерта, дай Бог, чтоб они навсегда сохранили воспоминание о том, сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». Сочетание это сейчас многим кажется неуклюжим и порождает разного рода шутки и перетрактовки; ирония заключается в том, что точно таким же неуклюжим оно показалось и современникам, так что они весьма долго упражнялись в остротах, причем, разумеется, особенно усердствовали тут идеологические оппоненты балакиревского кружка.

К. Е. Маковский, карикатура на Могучую кучку (пастельный карандаш, 1871). Слева направо изображены: Ц. А. Кюи в виде лисы, виляющей хвостом, М. А. Балакирев в виде медведя, В. В. Стасов (на его правом плече в виде Мефистофеля скульптор М. М. Антокольский, на трубе в виде обезьяны В. А. Гартман), Н. А. Римский-Корсаков (в виде краба) с сёстрами Пургольд (в виде домашних собачек), М. П. Мусоргский (в образе петуха); за спиной Римского-Корсакова изображён А. П. Бородин, справа вверху из облаков мечет гневные перуны А. Н. Серов.

А.Н. Серов

Серов же со временем стал своего рода антиподом Стасова, причем Стасов вменяет ему в вину очень характерную эволюцию: «Критик Серов (прежде когда-то светлый прогрессист, а в это время ставший отчаянным ретроградом)…» «Прогрессистом» Серов, очевидно, был в первые годы существования балакиревского кружка, когда относился к его идеям сочувственно, «ретроградом» же стал, перейдя на позиции космополита, то есть, по табели Стасова, сделавшись сторонником «отсталой», «классической» европейской традиции. К Балакиреву Серов, поначалу относившийся весьма радушно и положительно (по поводу его дебютного концерта в Петербурге он писал: «… я сказал уже свое мнение о таланте этого юного музыканта, отличного виртуоза и, что еще важнее, замечательного композитора. И не возьму я назад ни одного слова из моей рекомендации»), затаил особенную неприязнь, вызванную отрицательными отзывами того на собственные серовские сочинения. Серов был поклонником Вагнера, что делало его автоматически сторонником «европейского пути» преобразования академической музыки, — парадоксальным образом он, будучи противником национализма Балакирева и его товарищей, стал сторонником еще большего националиста, только немецкого, которым был Вагнер. Еще забавнее тут то, что сам Вагнер относился к Балакиреву весьма сочувственно, а как дирижера полагал его своим прямым соперником.

Токката до-диез минор

дним из важнейших пунктов на пути балакиревского процесса «национализации» музыки был изданный им в 1866 году сборник «40 русских народных песен для одного голоса с сопровождением фортепиано», куда вошел материал, собранный им во время поездок в 1860 году по Волге в обществе поэта и композитора Николая Федоровича Щербины, — труд во время своего появления революционный по ряду причин. При составлении обработок в русской народной песне Балакирев выделил два характерных признака. Первым была склонность их к тому звукоряду, который он назвал «русским минором» и который соответствует современному дорийскому ладу, вторым — наличие в песнях двух тональных центров (он именовал это явление словом «переменность»), в силу которых разворачивающийся материал как бы возвратно-поступательно колеблется между двумя фиксированными точками, то есть, по сути, обладает качеством того самого «динамичного покоя», с которым мы уже имели дело, говоря о Стравинском. Разумеется, он эти вещи не открыл, так как существовали они в народной музыке весьма давно. Его заслуга состоит в том, что в своих обработках народных песен он не стал этот факт маскировать, сводя, как это делалось прежде (и как это спустя восемьдесят лет стали делать с блюзом, кстати), все «нерегулярности» к традиционным мажорно-минорным отношениям, а оставил их в музыкальном тексте как подлинно национальную примету, — в этом и состоял манифест его сборника.

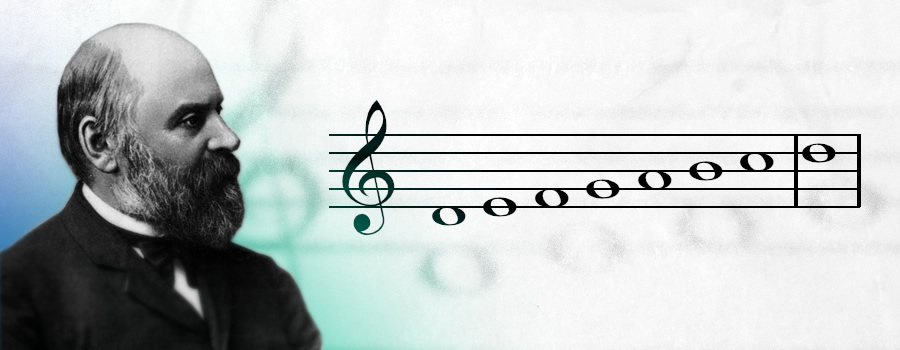

Дорийский лад («русский минор» по Балакиреву)

На данной основе он построил свою, в высшей степени своеобразную систему гармонизации материала (техническое ее описание слишком специфично, чтобы приводить его здесь), которая, несмотря на то, что была создана трудами конкретного человека, затем, войдя в синтаксис всех композиторов «Могучей кучки», стала безошибочно опознаваться как «общерусская» система гармонии (Цезарь Кюи писал по этому поводу: «Все копировали у Балакирева созданную им новую форму, несколько мозаическую, вариационную, но полную блеска и интереса»). Таким образом, народным ладовым и мелодическим принципам было позволено войти в ткань академических сочинений и управлять ею — случай, до той поры практически беспрецедентный не только в русской, но и во всей европейской академической традиции.

Симфоническая поэма «Тамара»

то время — конец 50-х — середина 60-х — считается расцветом эпического балакиревского таланта. Тут он пишет свои самые известные произведения: два концерта для фортепиано с оркестром (первый из которых он, не совсем исторически корректно, назвал «первым русским концертом» вообще), музыку к «Королю Лиру», симфонические поэмы «Тамара» и «1000 лет» (написанную в связи с празднованием тысячелетия России, случившегося в 1862 году), которую он впоследствии переименовал в «Русь», а также фантазию для фортепиано «Исламей» и «Увертюру на темы трех русских песен», одно из первых своих программных высказываний, где вся музыкальная ткань вырастает из тематического материала песен «Как не белая береза», «Во поле березонька стояла» и «Я вечор млада», которые, эволюционируя, выражают весь спектр как личных, так и «социальных» эмоций и состояний, от созерцания до полного апокалипсиса, демонстрируя, таким образом, способность народного материала полностью исчерпывать любой сложности проблематику.

«Исламей»

Отличие инструментального подхода Балакирева к сочинению музыки от подхода Глинки, коего Балакирев почитал себя учеником, состоит в том, что Балакирев сразу, еще на стадии замысла, задавался целью сочинить произведение эксплицитно «русское», для чего специально и сознательно отбирал материал, в то время как Глинка руководствовался изначально драматической концепцией произведения, создавая затем материал так, чтобы он в эту концепцию ложился. Способ этот, названный теоретиком и философом музыки Леонардом Мейером «кинетико-синтаксическим», приводил к тому, что музыкальное произведение переставало питаться только лишь своим имманентным смыслом — оно начинало вбирать внешние значения и иллюстрировать их. Такую манеру существования музыкального материала обычно именуют «программностью». Наиболее подходящей для выражения «программности» музыкой, по понятным причинам, является опера; Балакирев, не испытывавший особенной склонности к большим вокальным жанрам, вынужден был для прояснения смысла своих композиций прибегать к предпосланным своим сочинениям объясняющим текстам.

«Русскость» музыки, таким образом, в случае с Балакиревым и его школой становится критерием эстетическим, что хорошо видно по высказываниям тех лет, — вот, например, как Мусоргский летом 1863 года отреагировал на еще не оконченную поэму «1000 лет»: «Я, кажется, буду любить ее больше всех Ваших сочинений, — судя по тому, что уже знаю, она мне очень по нутру, и потом это первая не навеянная Германией вещь».

1862 году, прямо сообразуясь со своим представлением о том, что русская музыка должна быть доступной всем, он вместе с бывшим крепостным графа Дмитрия Николаевича Шереметева и дирижером его хоровой капеллы Гавриилом Якимовичем Ломакиным открыл Бесплатную музыкальную школу — учебное заведение, в которое мог поступить каждый и которое финансировалось с помощью взносов и пожертвований. Успех этого начинания был ошеломляющий, граф Шереметев, глядя в окно на приходящих в классы, которые располагались в его доме, говорил, ужасаясь: «Точно в церковь валят». Уровень обучения в школе, заданный Балакиревым, был очень высок; школа просуществовала до революции, ныне ее преемницей является Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова. Несмотря на то, однако, что начинание это было во всех отношениях благое, оно сразу же попало в поле идеологических споров и дрязг вместе со всей реформой музыкального языка, проделанной Балакиревым.

Концерт для фортепиано с окрестром фа диез-минор

Споры эти имеют для нас совершенно знакомую интонацию и не менее знакомые аргументы: так, будущий профессор консерватории Александр Фаминцын обвинял балакиревскую школу в «ненависти к Западу» и «необыкновенной симпатии ко всему восточному», понимая под этим именем все капризное, курьезное, одним словом неевропейское» (позже тот же самый Фаминцын в рецензии на симфоническую поэму Римского-Корсакова «Садко» выказывал возмущение тем, что композитор «заражен и пропитан народностью»). С другой стороны, Стасов ставит ей в заслугу то, что она первой поняла национальное своеобразие русской музыки, проявляющееся не только в мелосе и композиционной технике, но и в исполнении, и избавила русскую музыку от «вычур нынешней итальянской, криков французской и манерности немецкой школ». Идея своеобразия русской национальной школы, ее уникальности начинают проводиться в текстах сочувствующих делу Балакирева комментаторов с нажимом и пафосом, ставшими вскоре отличительной чертой сторонников теории своеобразного, ни на что не похожего «русского пути». Сообразно с этой логикой производится и отбор примеров, достойных подражания в западной традиции: среди них оказываются Шопен, Берлиоз и Лист, а вот два крайних полюса европейского романтизма, Вагнер и Брамс, получают откровенно негативную оценку.

«Увертюра на темы трех русских песен»

Все это, естественно, откладывало свой отпечаток на репутацию школы и ее главы, Балакирева, который к тому времени состоял еще и членом Русского музыкального общества и дирижёром его оркестра и, таким образом, имел возможность пропагандировать свои взгляды даже и в академических, заведомо «проевропейских» кругах. Этого ему и не простили — начались интриги с тем, чтобы его со всех постов сместить и заменить удобным немцем, причем интриги совершенно щедринского облика: упорные, многоходовые и беспощадные, поставившие в тупик даже Берлиоза, весьма высоко ценившего Балакирева, — тот писал Стасову в 1868 году: «Я получаю письма из России и Германии, где с меня требуют вещей невозможных. Хотят, чтобы я сказал много хорошего про одного немецкого артиста [Зейфрица], но с тем, чтобы я худо отозвался об одном русском артисте [Балакиреве], который, напротив, имеет право на величайшие похвалы. Что это за чортов народ?»

Весной 1869 года Балакирева изгнали из Русского музыкального общества, а затем, по настоянию его председательницы, великой княгини Елены Павловны, отстранили от дирижирования оркестром РМО. Скандал был грандиозный, в защиту Балакирева выступили многие, в том числе и Чайковский, который писал: «… Балакирев заявил себя в высшей степени энергическим деятелем на поприще собственно русской музыки. Указывая на Глинку, как на великий образец чисто русского художника, Балакирев проводил своею артистическою деятельностью ту мысль, что русский народ, богато одаренный в музыке, должен внести свою лепту в общую сокровищницу искусства… Балакирев был незаменимо-полезный член Русского музыкального общества. Он издал превосходный сборник русских народных песен, открыв нам в этих песнях богатейший материал для будущей русской музыки. Он познакомил публику с великими произведениями Берлиоза. Он развил и образовал несколько весьма талантливых русских музыкантов, из коих, как самый крупный талант, назовем Н. А. Римского-Корсакова. Он, наконец, дал возможность иностранцам убедиться в том, что существует русская музыка и русские композиторы, поставив в одном из музыкальнейших городов Западной Европы, в Праге, бессмертную оперу Глинки „Руслан и Людмила“…» И далее: «Но каково было удивление русской публики, когда она узнала, что дирекция Русского музыкального общества находит деятельность Балакирева совершенно бесполезною, даже вредною, и что в капельмейстеры приглашен некто, еще незапятнанный запрещенною нашими просветителями склонностью к национальной музыке».

Серов, сделавшийся уже тогда вполне убежденным противником балакиревской идеологии, сообщил свой, тоже весьма характерный, классический «космополитический» аргумент: «Нет у нас никакой партии, ни русской, ни немецкой, а есть гнездо самохвало-интриганов, которые хотят орудовать музыкальными делами для своих личных целей, отстраняя высшие цели искусства на задний план. Падение Балакирева, а вместе с ним и его „лагеря“ — дело вполне логичное и справедливое». И, наконец, критик и композитор Феофил Матвеевич Толстой (автор романса «Я вас любил»), писавший под псевдонимом Ростислав, сообщил самый универсальный, всем знакомый довод: «Можно ли вручать участь концертов Музыкального общества человеку, который заведомо принадлежит и поддерживается кликою разрушителей?»

По масштабу и участников, и обвинений можно видеть, что это был в чистом виде конфликт практически цивилизационный — по этой причине, стараниями критики, в представлении публики Бесплатная школа и с нею связанные Балакирев, а позже Римский-Корсаков закрепились как «ретрограды» и «славянофилы» (их называли разными эпитетами, вплоть до «изуверов»). Вообще идея прогресса и консерватизма в то время имела чрезвычайно любопытный вид, потому что прогресс тогда представлялся ценностью безусловной, званием консерватора и тем паче ретрограда гордились мало, и всякий полемист считал своим долгом обвинить в отсталости противоположный лагерь. Таким образом, формально консервативное направление, представленное балакиревским кружком, полагало себя подлинными прогрессистами, а противоположный лагерь считало приверженцами ретроградных традиций европейского (преимущественно немецкого: в то время немцы сменили для русской публики итальянцев в качестве эталонов дурного вкуса) «классического» направления.

атериальное положение Балакирева, никогда не бывшее особенно блестящим, после его увольнения с дирижерского поста и после смерти отца в 1869 году (в силу чего он вынужден был содержать сестер) стало ужасающим, в письмах его теперь звучат постоянные жалобы на недостаток денег: «Мне необходимо 150 р., которые я должен уплатить не позже 24-го декабря, т. е. завтра…» — пишет он Жемчужникову. «Все это время я хлопотал достать 500 р. для взноса в совет Бесплатной школы, который будет на святой неделе, и достал только 300. Не откажите мне в остальных 200 р. — После того как Вы меня раз спасли от серьезной опасности, мне очень тяжело Вас просить, но что делать!» Он обносился, ему стало не в чем выйти в люди — вот он сообщает: «Кроме квартирных денег у меня потребность в рублях 40 или 50, чтобы сделать себе платье, в котором мог бы я выйти на уроки», «Едва ли завтра я буду у Бобринских. Сапоги мои очень худы стали…» Нужда и явная самостоятельность товарищей, которым больше не требовалось его руководство, произвели на его гордую натуру тяжелое впечатление, он, будучи с детства мнительным, впал в мистицизм, принялся советоваться с гадалками, изменился даже внешне (Стасов пишет о нем: «Нет, это совсем другой человек. Передо мной был вчера какой-то гроб, а не прежний живой, энергичный, беспокойный Милий…») и вот в июле 1872 года совсем решился отказаться от карьеры музыканта и поступил на обучение в Магазинную контору Варшавской железной дороги.

Это время — с 1870 по 1881 год — зияет красноречивым белым пятном в любом хронологическом списке его сочинений. В тот период характер его и привычки испортились, он рассорился с бывшими товарищами, и они отзывались о нем холодно и отчужденно; Римский-Корсаков писал: «… близкими к нему людьми стали отныне Тертий Иванович Филиппов и какой-то старообрядческий поп, в лице которых его окружила беспросветная тьма старой Руси».

Стасов, надеясь ободрить Балакирева и вернуть его к активной музыкальной жизни, с характерной для него просторечностью языка сообщал Балакиреву так: «Вас ведь вечно так и толкает, так и прет во что-то грандиозное, широкое и глубокое. Заметьте, у Вас ни одной вещи нет с мелким, ничтожным или индифферентным направлением. Музыка для Вас существует специально для больших делов, для крупных целей».

Титульный лист прижизненного издания симфонической картины «1000 лет» Балакирева (нажмите для увеличения)

Спустя несколько лет забвения Балакирев и сам стал понемногу возвращаться к музыке; но теперь это был другой человек: тяжелый в общении, ханжески религиозный, любящий читать нравоучения, с чрезвычайно консервативными взглядами (чем-то эта его эволюция напоминает гоголевскую, с тою разницей, впрочем, что Гоголь никогда особенно не был в общении прост). Так, переработав в 1882 симфоническую поэму «1000 лет» и назвав ее теперь «Русь», он предпослал ей программу, сообщив в том числе, что она рисует три периода русской истории, представляющих собою «язычество, московский уклад и удельно-вечевой элемент, переродившийся в казачество» — жест весьма полемический, с учетом того, что в то время казаки воспринимались в обществе как опора консерватизма и реакции. (Надо отметить, что и сам Балакирев прежде относился к ним не лучше — вот его мнение, высказанное в частном разговоре: «… они сначала подкупают Вас в свою пользу своим quasi-республиканским, или, лучше, вечевым устройством, но, приглядевшись, Вы заметите, что у них всюду господствует самый грубый произвол, происходящий от них же, а не от правительства. Они страшно замкнуты, и в тупоумном своем казацком величии презирают мужика […]».) В письмах своих он еще более в этом смысле красноречив: поэма, по его мнению, призвана живописать, как Петр Великий «убил у нас народную русскую жизнь»; эту трактовку он перенес и в программу к изданию 1907 года, где сказано, что борьба трех элементов русской истории, показанных в его сочинении, завершается «роковым ударом, нанесенным реформами Петра I русским религиозно-национальным стремлениям».

«Русь»

В 1881 году он вновь возглавил Бесплатную музыкальную школу, а в 1883 был назначен заведовать Придворной певческой капеллой, каковую должность оставлял только в 1894 году — и тоже не без скандала: в анонимной статье «Певческая капелла и ее задачи» (ее автором был инспектор научных классов Бражников) указывалось, что директорам капеллы следует больше внимания уделять церковной музыке, в то время как они злоупотребляют сочинением музыки светской. Таким образом, крайнего консерватора Балакирева обвинили в недостатке консерватизма. С прежними товарищами отношения его так до конца и не восстановились, хотя он стал посещать их собрания; но уже все ждали, когда он уйдет, и только после этого принимались делиться новой музыкой. В поздние годы жизни он нашел в себе силы закончить начатую когда-то первую симфонию и написать вторую; вообще постепенно стал он писать столько же, сколько и прежде, и ничуть не хуже, но время его уже было упущено, и новые его сочинения находили мало отзывов, благо перед русской музыкой давно уже стояли новые задачи. О бывших товарищах он уже вспоминал мало и на смерть Римского-Корсакова (с которым они вместе некоторое время руководили певческой капеллой) в 1908 году не отозвался никак. Сам он умер 16 мая 1910 года, и оставшийся изо всех кучкистов последним в живых Кюи написал о нем: «Я пережил моих товарищей. Уже четвертый сошел в могилу, самый сильный из нас, превосходный виртуоз, великолепный композитор, превосходивший всех нас своей начитанностью и теоретическими знаниями».

Мемориальная доска на доме 7 по ул.Коломенской, Санкт-Петербург.

аботал Балакирев всегда небыстро, многое бросал, ко многому возвращался через большое число лет, иногда не по разу, создавая новые редакции, а потому сочинил весьма немного. У него была идея написать оперу (Стасов первоначально замысел оперы «Садко», впоследствии реализованный Римским-Корсаковым, передал ему), однако он с нею так ничего и не сделал. Именно по данной причине его товарищи по кружку — Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков — скоро заслонили его фигуру: опера в академической музыке по статусу — это примерно то же, что и блокбастер класса «А» в Голливуде. Зато Балакирев написал уникально большое для русского композитора число фортепианных пьес, создав тут практически целую школу — позднеромантическую школу национального русского пианизма. Сочинения его обладают весьма характерной, несколько нервической красотой: недаром одним из любимых композиторов его был Шопен. При всей ее сильной национальной составляющей она чрезвычайно универсальна и иногда даже прямо похожа на западные образцы. Оркестровки его безупречны и в высшей степени изощренны, оркестр он знал как никто другой, и недаром Берлиоз, которого многие (в том числе и Стасов) считали «Листом оркестра», то есть дирижером, не знающим себе равных и фактическим создателем современной школы дирижирования, прислал Балакиреву свою дирижерскую палочку (которую он, в свою очередь, унаследовал от Мендельсона). К сожалению, сейчас вся эта роскошь пропадает втуне, потому что с советских еще времен «из Балакирева» широко играют разве что романсы, симфоническую поэму «Тамара» да поминавшийся уже «Исламей».

А.К. Глазунов и М. А. Балакирев

деологическим преемником балакиревского кружка стал так называемый «беляевский кружок», организовавшийся вокруг проводимых в 80-х-90-х годах по пятницам в доме лесопромышленника и мецената Митрофана Петровича Беляева музыкальных вечеров, которые возглавлял Римский-Корсаков и куда входили в том числе и его ученики Глазунов и Лядов. Слава у этого кружка была, в общем, реакционная, Стравинский, который их в юности посещал, отзывался так: «Эта национально-этнографическая эстетика, которую они упрямо проводили в жизнь, по сути дела, недалеко ушла от духа кинокартин, посвященных старой России царей и бояр. Мы видим у них, так же как и у современных испанских фольклористов, будь то художники или музыканты, наивное, но опасное желание переработать искусство, уже созданное непосредственно гением народа. Стремление достаточно бесплодное, болезнь, которой заражены многие талантливые артисты». Тем не менее, именно через Стравинского традиции «Могучей кучки» (которую на Западе, помучившись с переводом, называют просто «группой Пяти» или, если угодно, «Пятеркой») были экспортированы в Европу и обрели там закономерное уважение. Степень его можно оценить по тому, что, когда в 1920 году вокруг Эрика Сати собралась группа молодых музыкантов числом в шесть человек — Франсис Пуленк, Дариюс Мийо, Жермен Тайфер, Луи Дюрей, Артюр Онеггер и Жорж Орик, — музыкальный критик Анри Колле прозвал ее «шестеркой» по понятной аналогии (его статья называлась «Русская пятерка, французская шестерка и господин Сати» — «Les cinq russes, les six français et M. Satie»), разумея здесь не только чисто формальное, но и идеологическое сходство, так как композиторы «шестерки» тоже ратовали за создание «нового французского национального искусства», очищенного от иностранного влияния.

Шестёрка, Les Six, картина Жака-Эмиля Бланш. В центре — пианистка Марсель Мейер. Слева от нее, снизу вверх: Жермен Тайфер, Дариюс Мийо, Артюр Онеггер. Справа стоят: Франсис Пуленк, Жан Кокто, сидит Жорж Орик

Почтовая марка СССР, 1957 г.

В СССР национализм Балакирева едва не сыграл с ним (и его товарищами) роковую шутку: Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ) в начале 20-х годов объявила его реакционером, а «Могучую кучку» определила как «миф, созданный либерально-националистической фантазией Стасова». В начале 30-х правительство СССР решило, впрочем, что русское наследие лучше использовать в вопросах пропаганды, чем разбрасываться им, все союзы, подобные РАПМ, были распущены, и Балакирев наряду с прочими вошел в монолитный советский миф как «демократ» и «подлинный народный композитор», что позволило изучать его наследие, хотя и без особенной помпы, а потому и без особенных официальных успехов. В силу того, что опер он не сочинил, для большого идеологического стиля он был не самой нужной фигурой и поэтому всегда существовал как бы на периферии официоза — именем его названо очень малое число мест и памятников ему немного. В итоге за советское время не появилось ни одной отдельной монографии, посвященной жизни Балакирева в целом. Он остался на парадоксальной роли первостепенного композитора, фамилия которого всем известна, но которого почти не слушают и не исполняют, — так, словно у нас переизбыток первостатейных композиторов, так что от небрежения одним из них у нас не убудет.

Что, безусловно, несправедливо. Вся вина Балакирева, собственно, в том, что его фигура не обладает тою романтической цельностью образа, которая делает художника привлекательным героем коллективного сознания: он не создал какого-то масштабного творения, которое было бы легко запомнить даже далекому от музыки человеку. Он не написал «Пятую симфонию» или «Хованщину», он долго прожил, он не бросил никому вызов, он даже до конца не выдержал в цельном виде своего мировоззрения, чтобы его можно было предъявить как символ какой-либо идеологии. Тем не менее, он сочинил много блестящей музыки, воспитал целое поколение первостепенных композиторов, заложил основы демократического музыкального образования в России и поднял творчество народа до уровня большого национального искусства — в принципе за каждую из этих заслуг по отдельности принято ставить памятник.

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!