Порнография и ангелы

Лев Пирогов о настоящем Пушкине

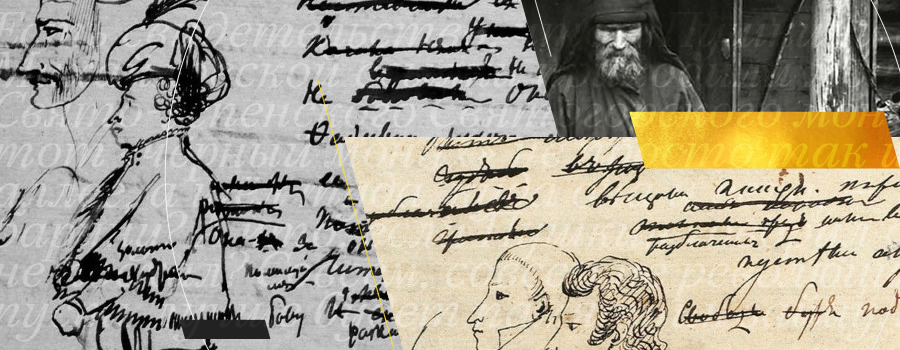

амый неизвестный русский писатель – Пушкин. Хотя казалось бы. Одних двухсотлетий (с чем-то там) сколько справили. А вот поди ж ты.

И карканьем зовёт свою подружку,

Абсурдную Арину Родионовну,

Бессмысленный и беспощадный Пушкин

Это наш народный поэт Всеволод Емелин сочинил. Смешно, потому что довольно точно. При слове «Пушкин» в нашей голове сгущается торжественный туман. Никто, кроме специально обученных людей-пушкинистов, не может толком объяснить, за что мы его так любим. Перефразируя художника Владимира Шинкарёва, можно и так сказать: «Пушкин – самый сложный русский писатель, самый непонятный народу и самый нелюбимый им».

Нелюбимый – относительно потраченных на репрезентацию этой любви ресурсов.

То есть «по воспитанию» мы с особым значением Пушкина для России и для себя лично, конечно, согласны. Но вот объяснить (хотя бы лично для себя), в чём это значение заключается, — с этим сложности. Получается многословно, мудрено. А идея, овладевшая массами, всегда проста.

Значит, не овладевшая.

Ну, «создал современный русский язык» – допустим. Хотя это, конечно, уже метафора, уже сложность. Как создал? Да, индивидуальный стиль Пушкина до сих пор ощущается эталонным. Если читать вперемешку Пушкина и, скажем, Достоевского, между которыми полвека, язык Пушкина покажется более современным и привычным «для уха», более естественно звучащим, несмотря на содержащиеся в нём архаизмы.

Ну а не создал бы — и что? По-собачьи гавкали бы?

Ещё можно сказать, что проза и стихи получались у Пушкина обычно на полголовы-голову лучше, чем у лучших из его современников, — ну типа как песенки у «Битлз». Легче, непринуждённее, естественнее. «Техничнее». «Чище». Но многие ли способны это услышать и оценить? Многих ли это волнует?

Ещё можно сказать, что Пушкин предвосхитил реализм, который воспринимается нами — до сих пор! после всех малевичей! — как базовый способ художественного высказывания. Можно сказать, что Пушкин ввёл в литературу «принцип историзма» и «принцип народности»…

А у Стрельцова — знаете, какой был пас пяткой? А Менделеев изобрёл чемодан!

Все узкоспециальные разговоры о литературе разбиваются о тот непреложный факт, что «по сравнению с мировой революцией» литература — это дрянь, ерунда, типа футбола. А то и хуже. Ведь футбол даёт успокоение людям на всю жизнь, а в литературном занятии те, кто познал его лучше остальных, нередко разочаровываются. Гоголь разочаровался, Толстой разочаровался, Розанов так вообще испытывал к нему отвращение (потому что не мог бросить), да и Пушкин проживи ещё сколько-то лет — есть такое чувство, что бросил бы.

уша его в последние годы очевидно склонялась к истории. История, впрочем, — это тоже жанр литературы, но слишком другой, особый. Денег это не приносило бы, как успела показать провалившаяся в продаже «История Пугачёвского бунта». (Обратите внимание: сам Пушкин!.. получавший в иные времена золотой за строчку!.. написал о самом скандальном, самом будоражащем, самом запрещённом событии последнего столетия!.. и всем плевать.)

Тут бы и сбылось то, что Пушкин перед смертью просил передать царю: «Жаль умереть — был бы весь его». Историю не для книгопродавцев пишут — для государей. И пошёл бы служить. И занялся бы в силу темперамента, а также ума и сил, отпущенных ему, государственной либо общественно-политической деятельностью. Причём был бы отменно патриотическим консервативным старикашкой — «пламенным реакционером», Победоносцев отдыхает.

Это вздор, что Пушкин «ненавидел самодержавие» и был «певцом свободы». С самодержцем он состоял в искренних и взаимно уважительных отношениях, а ненавидеть исподтишка, с фигой в кармане — это куда более позднее изобретение. «Свобода» же была для Пушкина (причём именно в силу масштаба его личности и глубины дарования) не политическим, а философским и этическим понятием.

Знаменитый ответ царю на вопрос, что бы он делал, если бы был в Петербурге 25 января («Все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не быть с ними»), ровно то и означал, что было сказано. Остаться в стороне, когда многие товарищи твои уже взяты к ногтю, было непредставимо.

Со многими из заговорщиков Пушкин был связан «масонским братством», и обращённое к осуждённым декабристам стихотворение «Во глубине сибирских руд…», которое нас школьниками заставляли учить, потому что в нём якобы «предсказывается революция», на самом деле было масонским стихотворением. «Не пропадёт ваш скорбный труд» — это не про заговорщицкие хлопоты сказано. «Труд» — масонское слово, означающее самосовершенствование. «Скорбный» — потому что осуществляется этот труд «во глубине сибирских руд», на каторге. То есть речь о духовной работе, о смирении и надежде — когда смириться и надеяться всего труднее.

(Кстати говоря, автограф стихотворения не сохранился, оно известно по чужим спискам, причём друг от друга отличающимся. Не исключено, что дальше, где «дум высокое стремленье», могло быть не «стремленье», а «смиренье». По крайней мере, в черновом варианте. Или просто рядом: в рифму, в голове, на языке.)

«Темницы рухнут» — надежда на амнистию, на милость царя. «И братья меч вам подадут» — аллюзия на масонский ритуал посвящения, а вовсе не обещание, что борьба будет продолжена. Это не я брежу — это мнение пушкинистов Валентина Непомнящего и Михаила Филина.

Однако впервые стихотворение было опубликовано Герценом в Лондоне в 1856 году. А это был такой тогдашний Навальный. Так и повелось — считать, что Пушкин написал этот стишок «против Путина».

Масонство, кстати говоря, Пушкин оставил со следующим комментарием: «Все филантропические и гуманитарные тайные общества, даже и самое масонство, получили направление, подозрительное и враждебное существующим государственным порядкам, как же мне было приставать к ним?»

По нынешним подлым временам звучит как фраза, сказанная специально для подслушивающего устройства. Трудно поверить, но Пушкин был патриотом своего Отечества, государства и престола и не «отделял одно от другого», как советско-антисоветская интеллигенция, для которой «отделять одно от другого» глубоко привычно, быть может, в силу национальной кулинарной традиции (кашрут).

Интересна история о том, как накануне Декабрьского восстания Пушкин не бежал из-под надзора в Михайловском в Петербург, где, очевидно, примкнул бы к заговорщикам. Вернее, показательно отсутствие внятной истории, почему этого не случилось. Стеснительно говорят, что якобы перед санями путь перебежал заяц… Несерьёзно, конечно. Обидно для Декабрьского восстания. Но памятник зайцу на всякий случай поставили. А если серьёзно, что тогда? «Различные обстоятельства»… Болезнь слуги… Но слуге была найдена замена. И всё равно не поехал.

Может, боялся? Но это человек, который посылал вызов Толстому-Американцу, могущему убить кого угодно с завязанными глазами (один из прототипов Сильвио из «Выстрела»), и который в конце концов встал под пулю, его убившую (несмотря на то, что всю жизнь, после предсказанья цыганки, опасался «белой головы»). Значит, что-то другое…

Существует обстоятельство, на которое популярная пушкинистика старается обращать поменьше внимания: когда Пушкин в очередной и последний раз выехал было в Петербург, в аллее Михайловского ему встретилось некое «духовное лицо» — священник или монах. После этого поездка была отменена окончательно. Но, видимо, наши популяризаторы решили, что пусть лучше Пушкин из-за зайца не сможет участвовать в таком глубоко порядочном деле, чем из-за какого-то там реакционного монаха. А то как-то это совсем уж… не революционно.

Есть свидетельство, что к Пушкину во время Михайловской ссылки приходили монахи из Свято-Успенского Святогорского монастыря. А что, если и тот «чёрный монах» не просто так шёл себе в никуда по аллее, а шёл туда, куда она и вела, — к подназорному барину? А что, если Пушкин говорил с ним? И после этого не поехал? Совсем, совсем не революционная история. Уж пусть лучше будет памятник зайцу…

онах этот (ну, то есть другой, то есть вовсе даже разные монахи) повстречается Пушкину ещё не раз. В 1828 году состоится его поэтическая переписка с Митрополитом Московским Филаретом, и впоследствии он напишет несколько очень сильных религиозных стихотворений, в том числе стихотворные переложения молитв «Отче наш» и особо любимой Пушкиным молитвы святого Ефрема Сирина.

Нельзя сказать, что духовная жизнь автора скабрёзной «Гаврилиады» не была ничем омрачена, но и ничего особо извилистого в ней не было. Пушкин взрослел — и по мере этого становилось более серьёзным его отношение к религии, только и всего.

Написанная в 22 года «Гаврилиада» и стишок «мы добрых граждан позабавим и у позорного столба кишкой последнего попа последнего царя удавим», с удовольствием приписываемый ему советскими литературоведами, сообщает об отношении Пушкина к самодержавию и Церкви гораздо меньше, чем советским литературоведам хотелось бы.

Пушкин, по собственным его словам, прочитал Библию «от корки до корки» и собирался регулярно читать своим детям, когда они подрастут. И не по-французски, как то было принято у тогдашней аристократии, а «в подлиннике», на церковно-славянском. «Я сам их обучу».

Что было толчком к «взрослению» Пушкина, и был ли такой толчок? Женитьба, рождение детей, казнь декабристов, чья-нибудь проповедь? Или, может быть, мистический опыт?

В 1826 году во время посещения Святогорского монастыря Пушкин видит на столе в монашеской келье открытую Библию и машинально прочитывает страницу, на которой она открыта. Это оказывается Книга пророка Исайи, отрывок, в котором пророк говорит о том, как ему привиделись шестикрылые Серафимы, стоящие вокруг престола Господня и славящие его. «И сказал я: горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами…» (то есть «мне ли говорить о Боге, если это делают ангелы»). «Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? Кто пойдёт для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис. 6, 5 — 8).

Прочитанные строки, атмосфера монастыря, душевное состояние, в которое погрузился поэт, оказывают на него странное и сильное впечатление. Несколько дней эти образы преследуют его, пока наконец он не встаёт ночью и не записывает стихотворение «Пророк»:

В пустыне мрачной я влачился, —

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, —

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

„Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей“

Гадать, почему этот случай взбудоражил Пушкина, не приходится. Это его уста были «нечисты» — осквернены многими от буйства гормонов происходящими строками. Это он ощущал «духовную жажду» — жажду высокого поприща — и смутно желал быть призванным к служению, быть может, более высокому, чем «служенье муз». И наконец, это он желал раскалённого очищающего прикосновения.

Получилось, впрочем, больше по поговорке «Рад бы в рай, да грехи не пускают». Выписавшись, перепоручив то, что его томило, бумаге, Пушкин отложил описанное в стихотворении перерождение, к которому стремилась его душа, ещё на несколько лет.

Заметим, сколь сложен обряд, описанный в стихотворении: и к устам приник, и язык вырвал, и грудь рассёк, и сердце вынул, и на место сердца вставил пылающий уголь, тогда как в Книге ангел всего лишь касается этим углём уст пророка. Очень уж всё в стихотворении происходит «эзотеричненько», хлопотливо по сравнению с Библией. Словно не было у поэта уверенности, что одно лишь только прижигание уст поможет. Нет, он описывает мистерию смерти и возрождения. Будто чувствует: без казни, без умерщвления никакое возрождение для него невозможно.

Как говорится, «добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом». Мистическое переживание в Святогорском Свято-Успенском монастыре было пряником, очередь за кнутом.

И вот наступает 1828 год. Он становится для Пушкина годом тяжёлого нравственного кризиса. В правительстве идёт следствие по делу написанной им за семь лет до этого ходящей в анонимных списках «Гаврилиады». За богохульство автору поэмы полагается каторга. Только надо его ещё сперва отыскать. Этим занимается специальный следственный орган — Временная верховная комиссия.

Любопытно, как началось следствие. Некто отставной штабс-капитан Митьков, брат осуждённого по второму разряду декабриста, хранил «самиздат» — рукописный сборник скабрёзных стихов. Была там и «Гаврилиада». Периодически у Митькова собирались другие свободолюбивые господа и устраивали чтения по драгоценной тетрадке. Сладостное знакомство с истинным положением всех вещей мира настолько их пьянило, что они не трудились понижать голоса, так что слушателями оказывались и дворовые люди Митькова. Слово правды настолько ошеломило их, что они выкрали тетрадку, дабы уведомить о ней власти.

Правда, слуги были неграмотными и у них не было полной уверенности, нужный ли трофей им достался. Тут-то и возник в судьбе Пушкина ещё один чернец — некий странствующий монах, собиравший пожертвования для своего монастыря; ни имя его, ни монастырь, к которому он принадлежал, неизвестны. Он ознакомился с тетрадкой, заключил, что «Гаврилиада» — произведение богохульное, и помог дворовым составить соответствующее прошение и объяснил, как и кому его следует направить.

Допрошенные по делу указали на предполагаемое авторство Пушкина. Ему пришлось испытать небывалые доселе страх и унижение. Одно дело — претерпеть «за други своя», встать в ряды опасных бунтовщиков, и совсем другое — оказаться осуждённым за сочинение похабщины. Пушкин терял лицо. Он лгал Временной комиссии, приписывал авторство «Гаврилиады» покойному князю Горчакову, пытался вводить в заблуждение друзей. «Вряд ли был в его жизни момент большего в собственных глазах позора», — пишет литературовед В.С. Непомнящий.

Царь вроде бы поверил Пушкину и просил его лишь помочь следствию отыскать того, «кто мог сочинить подобную мерзость». Пушкин был в отчаянии. Граф П.А. Толстой посоветовал ему не запираться. И Пушкин пишет царю письмо, в котором признаётся в «шалости столь же постыдной, как и преступной».

Царь поступил благородно. Прочитав письмо, он повелел прекратить расследование, но никому не сообщил о признании Пушкина. (Недаром, кстати, Николая Павловича Романова, приобретшего с лёгкой руки замешанных в цареубийстве российских либеральных и советских левых историков репутацию «солдафона» и «Николая Палкина», современники называли царём-рыцарем.)

Пушкин испытал огромное сотрясшее его душу облегчение. Бывают очищения слёзные, очищения страданием, очищения смехом, а бывает — очищение стыдом. Стыд — одно из сильнейших чувств: он способен провоцировать физиологические реакции от покрасненья ушей до обморока, стыд может мучить долго, как рана, и заживать, исчезая из эмоциональной памяти без следа.

Для человека чести, каковым Пушкин являлся, пережитое, без сомнения, было той самой «Серафимовой казнью», вследствие которой прежний человек умирает и появляется на свет другой человек. Вскоре после окончания следствия (завершившегося в конце осени) он пишет:

Подкован вновь, мой конь бежит!

Как звонко под его копытом

Земля промёрзлая звучит!..

Злосчастный 1828 год заканчивался. В декабре 1828 или январе 1829 на детском балу у танцмейстера Иогеля Пушкин впервые видит юную Наташу Гончарову. Начинается, как принято говорить, «совсем другая история».

дин из кажущихся мне особенно обидным «Пушкинских вопросов» (главный — это, понятно, «Что было бы, если бы»: не умер, не погиб, жил, видел оборону Севастополя и освобождение крестьян, во всём разобрался бы, всему бы нас научил) — так вот, один из неприятных таких вопросов — это «Почему Пушкина не почитают за границей?»

Вот ведь Толстого почитают, и Достоевского почитают, и Чехова почитают, и даже Лермонтова — немножко (ему отдавал должное предтеча экзистенциализма Серен Кьеркегор), а Пушкина, нашего главного, нашего самого-самого, — нет.

Разгадок тут, думается, как и везде в жизни, несколько. Во-первых, Пушкин не ездил в Европу, связей не заводил, а без связей, будь ты хоть сам Пушкин…

Во-вторых, лёгкость, красота и простота слога — то, на что в литературе обращают внимание в первую голову, на чужие языки не переводятся.

В-третьих, с точки зрения среднего европейца (этого болвана, являющегося критерием конца света) Пушкин является эпигоном западноевропейской литературы. Например: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» — фраза из не вошедшей в окончательную редакцию главы «Капитанской дочки». Повесть эта является (по форме) аллюзией на роман Вальтера Скотта «Уэверли», а та самая выпущенная глава в точности повторяет эпизод из другого романа Скотта — «Певерил Пик». Говорят (я не читал), даже фраза про бунт там есть.

Пушкин был, говоря на языке девяностых, постмодернистом, его сознание было напичкано цитатами, сэмплами, сталкивающимися и высекающими друг из друга новые смыслы. Отчасти то, чем он занимался, сегодня называется диджеингом.

История повторяется: в шестидесятые годы прошлого века, когда в Москве и Ленинграде стали появляться рок-группы, на Западе они существовали уже больше десятка лет, все рифы и сбивки были уже придуманы, и нужно было перво-наперво им научиться. Потом — надо было «снимать» западные хиты, потом — пытаться выдумать что-то своё.

Во времена Пушкина литература была рок-музыкой — модным занятием продвинутых мальчиков из хороших семей. Мальчики из хороших семей учились в Царскосельском лицее (что-то вроде наших МГИМО или МАРХИ), увлечённо баловались литературой, носили фамилии Дельвиг, Кюхельбекер, Корф, Данзас и готовились стать национальной русской элитой. История повторяется.

Адаптировал ли Пушкин европейскую литературу для диких неотёсанных московитов или использовал их вчерашние кирпичи для строительства того, до чего они дотумкают только завтра, — оставим этот вопрос академику Жирмунскому. Нам можно сказать просто: вот у них самих был Шекспир. Мало что сам сочинил — в основном «адаптировал». Скажем, «Ромео и Джульетту» до него написал итальянец Маттео Банделло, а до того, в свою очередь, Луиджи да Порто. И вообще действие половины шекспировских пьес тупо происходит в Италии. Так был ли Шекспир эпигоном итальянской литературы?

Тут мы вплотную приближаемся к в-четвёртых: почему Шекспир был, Пушкина не было, а Толстой с Достоевским и отдельно Чехов опять были («тут читать, тут не читать, а тут селёдка завёрнута»).

Кто-то, не помню, кто, но такое чувство, что не я, сказал однажды примерно следующее. В православной России, в отличие от католической Европы, не было своей Реформации (Никонова и Петрова реформы, несмотря на отдельные черты сходства, — всё же дело другое, и по сути, и по масштабу). Церковь устояла, а за трансформацию общественного сознания взялась литература. Достоевский был русским Лютером, а Толстой — русским Кальвином, очень убедительно, красиво и метко сказал дальше он.

Действительно: неврастеник Достоевский, швырявший в чёрта чернильницей, и тиран-зануда Толстой, дошедший в своих поисках нравственной чистоты до крайней степени человеческой и гражданской мерзости. Просто вылитые.

Неудивительно, что им понятливо рукоплескала протестантская, недополучающая вертикальных религиозных эмоций Европа. Русский протестантизм — это немецкая порнография или шведская поп-музыка: всё то же, что у основателей жанра, только лучше.

Так вот. В том-то и замечательность, в том-то и вечно оплакиваемый утерянный рай Пушкина, что он, предвосхитив или предопределив многие художнические и философские достижения Толстого и Достоевского, никаким ни Мартином, ни Лютером не был. А был, напротив того, писателем рафинированно русским — целиком и полностью православным.

«Вот за это нас и не любят».

Что же до Чехова, западниками бурно и глупо любимого, а русскими старательно и даже как-то злорадно, сладострастно и чванливо не понимаемого раз, пожалуй, в сто больше Пушкина, то о нём мы поговорим специально, отдельно, в следующий раз.

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!