В гостях у лавочника

Всесторонне прекрасный Лев Пирогов о Чехове, выдавливающем раба

Чеховым у нас стало происходить что-то странное.

У кого это у нас? Ни минуты не сомневаюсь, что у интеллектуалов, умниц, русских националистов, мастерски использующих «гугл» и другие ресурсы как цивилизации, так и своего организма, с Чеховым всё в порядке. Но тут, пожалуй, стоит оговориться, что я пишу эти заметки не для тех, кто знает Чехова лучше меня (а такие среди нас есть, недаром же во дворе дома, где живёт публицист Митя Ольшанский, на стене сарая написано: «Читай „Спутник и Погром“, становись умнее»). Я пишу для тех, кто знает меньше или примерно столько же. Почему же мне это разрешают? В чём смысл такой информационной политики? (Любопытно, что на той же самой стене чуть поодаль написано тем же почерком: «Мама, я хочу разучиться читать».)

Попробую объяснить на примере. (Можно бы и так, но пример необходим для научности.) Квартировал я однажды студентом у одной замечательной женщины Ирины Анатольевны. А у неё была замечательная подруга Инна Александровна, тоже женщина. Всё свободное от работы время они проводили вместе: их квартиры были на одной площадке, дверь в дверь. Только на время телевизионной трансляции сериала «Санта-Барбара» (про то, как бывает в жизни) подруги расставались. (Хотя казалось бы!..) Но нет, разойдясь по разным квартирам, каждая в сосредоточенном одиночестве, долгие сорок пять минут смотрели они очередную серию. А потом снова сходились — либо на кухне у Инны Александровны, либо на кухне у Ирины Анатольевны, чтобы за чаем пересказать друг другу содержание только что просмотренной серии. Вдруг кто не понял чё? Сверить часы.

Не знаю, почему они так делали, но это было гениально, по-моему. Сперва что-то понимаешь, пока смотришь, потом ещё что-то — когда пересказываешь, и ещё что-то — когда слушаешь чужой пересказ. Кто на что обратил внимание? Какие версии возможного развития событий у кого зародились? Спирт, бессонница и дым! Полна пепельница окурков!

Не вижу ничего плохого в том, чтобы на месте Ирины Анатольевны и Инны Александровны оказаться нам с вами, а на месте «Санта-Барбары» — Чехову. Как писал народный поэт, «эх, эх, придёт ли времечко, когда народ не Блюхера и не милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесёт». Так вот же — несём уже.

Конец методологической главы.

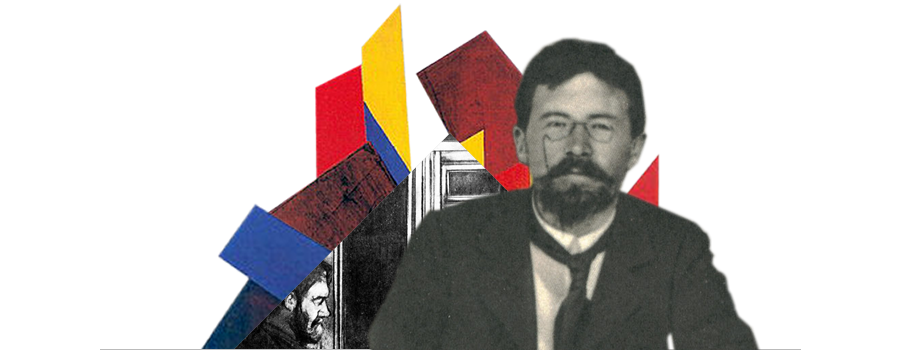

так, с Чеховым стало происходить что-то странное. Вроде с ним всегда жили мирно. Чехов и Чехов. Пенсне, борода, тросточка, узкое пальто — всё было прекрасно в нём. Интеллигентный малопьющий мужчина с тихим приятным голосом, этакий Алексей Баталов в ряду русских классиков. Правда, в некоторый момент странное начало происходить и с Алексеем Баталовым. Вместо того чтобы им восхищаться, люди начали говорить: «Да пошёл он, этот Гога, он же Гоша! Самовлюблённый закомплексованный козёл! Недаром не женат до сих пор! Бедная Алентова, намучается с ним ещё!» Наверняка вы тоже сталкивались с такими суровыми неклассическими интерпретациями известного фильма, возникшими на волне развенчания советских мифов.

Чехов тоже был одним из советских мифов. Что-то из классического русского наследия советская власть приняла, что-то нет. И уж то, что приняла и пустила в массовый обиход, переосмыслила и стилизовала по-своему. Например, «Чехов как эталон интеллигентности» — это же сугубо советское массовое клише. Повелось оно, предположительно, с Горького: в своих воспоминаниях тот рассказывал, как Толстой однажды спросил у Чехова:

— Вы много распутничали в молодости?

Чехов смутился и, как положено образцу интеллигентности, забормотал что-то невразумительное. Толстой, не дождавшись ответа, сказал:

— Я был неутомимый ё…

Дальше плохие буквы там.

Потому что граф был — мужик! А интеллигент, согласно советским представлениям, мужиком быть не может. Как-то эти понятия неважно пересекаются. То ли одно другого шире, то ли, наоборот, уже… Интеллигентность — это непременно что-то мягкое, с прогибающейся спиной, как у кошки. Ты её гладишь, а она, сволочь, прогибается, ускользает. Бормочет невразумительное… Гниль какая-то.

И вот Чехову были назначены соответствующие атрибуты интеллигентности: тросточка, пенснешечка, деликатное покашливание, тихонький голосишко — какая-то общая приятность и вместе с тем неопределённость образа. (Актёр Юрий Яковлев, игравший Чехова, делился открытием: многим, мол, Чехов казался высокомерным. Это оттого, что он смотрел на собеседников свысока. А свысока смотрел, потому что задирал голову, чтобы лучше видеть собеседника сквозь стёкла пенсне!)

Естественно, такое существо не могло рано или поздно не оказаться гнидой. И как только советский надзор за общественным мнением ослаб, начались разоблачительные открытия. Чехов, оказывается, не любил народа, злобно клеветал на него. Не имел внятно выраженной гражданской позиции, был «ни холоден, ни горяч». Да и вообще подлец!..

Загадочная для меня роль в этой реконкисте отведена критику Михаилу Осиповичу Меньшикову. Один человек, очень интересный собеседник, православный монах, обещал написать и прислать мне изобличающую Чехова статью, которая будет основываться на переписке Чехова с Меньшиковым. Жаль, что статья не состоялась (куда-то он пропал, видимо, ушёл от мира совсем), могло бы получиться литературоведческое открытие. Уж кого-кого, а Чехова-то Михаил Осипович очень понимал и любил.

Могу только предположить, что сработали следующие факторы. Меньшикова, в отличие от Чехова, советская власть, мягко говоря, «не приняла» (расстреляла за национализм, а следовательно, черносотенство, а следовательно, антисемитизм, а следовательно, контрреволюционную деятельность). О нём у нас до последнего времени ничего не знали. А когда узнали, возбудились, и было с чего: критик был интересный, яркий. И сработала известная психологическая саморазводка. Первая ступень: «Караул, правду скрывают!..» А какую правду? Кто ж её знает, какую, поди разберись. И тут срабатывает вторая ступень: «На самом деле всё было наоборот!» То есть всё, как мы привыкли, только наоборот. Ленин ел детей, а не устраивал им конкурс чистых тарелок. Чехов был не образец интеллигентности, а негодяй и подлец.

Последнему умозаключению поспособствовал слух: якобы именно с Меньшикова, гостившего в Мелихово, Чехов срисовал «Человека в футляре». Обидно?!

Дмитрий Евгеньевич Галковский в «Бесконечном тупике» описывает с присущим ему начётническим талантом, как затравленный либеральной интеллигенцией Меньшиков (травили за газетную статью, разоблачавшую один уездный интеллигентский миф) метнулся к Чехову в Мелихово за помощью, а тот мало того, что не заступился, так ещё и написал с Меньшикова человека в футляре, а ведь сам тоже ходил в застёгнутом пальто и подчас галошах! Сам ходил, а написал с Меньшикова! Ну не подлость?

Плюс (в подтексте) — Меньшиков был националистом, а Чехов не был. Отсиделся. Умер сам, своей смертью, да ещё и выпив перед смертью шампанского. Всю жизнь себе во всём отказывал, философия у него такая была: «Иметь над собою власть воздерживаться и сохранять умеренность в пользовании — вот черты человека с сильным, непобедимым духом», — а тут почувствовал, что всё, каюк, и выпил: живём однова.

Если бы я эту историю расследовал, обязательно обратил бы внимание на тот факт, что Меньшиков был женат и имел детей, а Чехов, поклонник стоика Марка Аврелия, женитьбы, сколько мог, избегал (и, можно сказать, избегнул), а ведь именно эта сюжетная коллизия — уклонение от женитьбы — главная в рассказе «Человек в футляре». Впору усомниться, что Чехов писал героя именно с Меньшикова. Может, очки с Меньшикова, а остальное с себя? Недаром же сам Меньшиков не узнал себя «в злой карикатуре».

К тому же кто сказал, что образ человека в футляре — это исключительно сатира и порицание? А не сочувственная апология, например? Гоголь любил и жалел старосветских помещиков, Гончаров любил и жалел Обломова, а Чехов любил и жалел всех без исключенья своих героев, за исключеньем баб. «Крыжовник» — ну разве же не прелесть?

Что же касается постыдной чеховской особенности не затевать дрязг и не вмешиваться в чужие, то её, будем считать, Юрий Яковлев уже объяснил. Это не от высокомерия, не от неуважения к нам! Пенсне виновато.

Кстати, сверху вниз он мог смотреть на собеседников вовсе не из-за пенсне, а из-за превосходства в росте: сто восемьдесят с чем-то там, для XIX века неплохой показатель. И голосишко у него был не тихий. Голосишко у него был низкий баритон. «Звучный», «грудной» — по свидетельствам современников.

Наложите на сощуренные близоруко глаза и встрепанную бородку этот «звучный низкий баритон» — и почувствуете лёгонький когнитивный диссонанс. Почувствовали? Постарайтесь его развить. Вот из этого диссонанса и следует исходить в понимании Чехова.

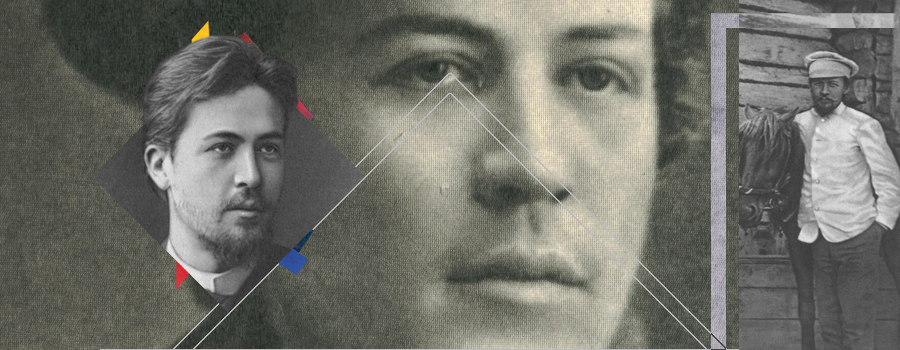

редставление о нём как об этакой мямле и тюте происходит из его фотографий последних лет жизни. Отчего-то именно они выбраны для официальной иконографии: программок, афиш, билетов и портретов в школьные кабинеты литературы. Где-то года с девяносто восьмого — девяносто девятого в чеховской внешности и впрямь начинает появляться что-то козлиное. Это следствие болезни. До того Чехов на фотографиях совсем другой. И лицо его — нормальное здоровое пухлое лицо с чуть раскосыми, «степными» глазами — исконное лицо доброго русского лавочника абы полового или приказчика, каковым Чехов по происхожденью и был.

Актриса Клеопатра Каратыгина с тихим ужасом вспоминала: когда их знакомили, Антон Павлович грыз семечки. В руках у него был бумажный «фунтик» с семечками (по-нынешнему, кулёк), и он их грыз!.. Мало того, ещё и ей предложил: «Не угодно ли?» («Семки будешь?») Кошмар.

Лавочники — это не просто сословие. Это картина мира, философия. Лавочник не увлекается «идеями» и «проектами», если только не видит в них личной выгоды, не воспаряет, ползает по земле. Практичен, недоверчив (потому как жулик и все вокруг жулики), обо всём стремится составить своё мнение (вместо того, чтобы примкнуть к общему). Исследователи жизни Чехова отмечают в нём эту черту (да и сам он много раз писал): не примыкать к общему мнению или настроению, обо всём составлять собственное. А коли собственного нет, то и не нужно никакого иметь.

Это редкий дар, согласимся.

Подкреплённый ещё одним всеми отмечаемым свойством: никогда ни с кем по мелочам не споривший, ни на кого не обижавшийся и мнения своего обнаружить не стремившийся, Чехов был очень твёрд в принципиальных для него вопросах. Был личностью не демонстративной, мало говорил — много слушал, был весьма внимателен к чужому мнению, но весьма мало от него зависел.

Знаменитое чеховское «выдавливать по капле раба», измусоленное цитированием до потери смысла, вовсе не означало «освобождать место для господина», как кажется нашей интеллигенции — «нижнему господскому слою».

Полностью фраза «про каплю» выглядела так:

Изложена сия краткая и слегка экстатическая (ну, взволнованная) автобиография в письме к богатому издателю Суворину в ответ на попытки последнего «подкормить» вечно нуждающегося Чехова — скажем, женить с хорошим приданым на одной из своих дочек.

В денежном вопросе Чехов был так же щепетилен, как и в матримониальном, потому что был слишком привычен к нужде. Отец его в своей лавочке продавал высушенный спитой чай и, когда разорился, тяжесть устройства «дел» (продажи дома за долги) легла на шестнадцатилетнего Антона. Это были унижения, это была «травма». Потом он, двадцатилетний студент, взваливает на себя обязанность содержать семью из восьми ртов и тащит этот груз всю оставшуюся жизнь.

Чехов был абсурдно щепетилен в денежных вопросах (утешал и успокаивал задолжавших ему издателей, отказывался от платы за врачебную помощь), потому что испытывал на этот счёт комплексы как много и долго унижавшийся человек. Так у крестьян принято, как бы голоден ты ни был, сперва отказываться от угощения, а раз уж всё равно начал есть, после каждого хлебка класть на стол ложку и бубнить тупо: «Спаси бог, сыт». Правила приличия такие.

«Выдавливать из себя раба» означало следующее: Чехов воспринимал себя совсем не так, как воспринимаем его мы. Он не хвастал ни «простым происхождением», ни перенесёнными невзгодами, но гимназист, ходящий по урокам (то есть зарабатывающий уроками) без галош, фасующий спитой чай и столующийся по чужим домам, был у него как праздник, который всегда с тобой. «Выдавливать по капле раба» — это была его личная драма, его интимная душевная физиология. Кабы он ощущал себя так, как видим его мы (великий писатель, эталон чего-то там), он непременно высказался бы по-другому. «Выдавливать из себя господина», чтобы «в одно прекрасное утро ощутить, что в жилах твоих течёт не господская, а настоящая человеческая кровь», — вот задача для того, кто чувствует себя господином. «Выдавливать интеллигента» — задача для интеллигента. И так далее.

Чем ты являешься, то и выдавливай, — в этом Чехов и смысл его «капли».

Он считал, что душевные усилия, самоограничение и аскеза способны изменить судьбу. А потакание своей «природе» и любование ею (то, что называется нынче «самореализацией») — не способны, нет. Оно и понятно: как можно что-нибудь изменить, будучи собою довольным и становясь с каждой выдавленной каплей довольным всё больше и больше?

Об «интеллигенции», то бишь о людях, согласных с этим своим статусом и живущих так, как он им предписывает, Чехов писал следующее: «Вялая, апатичная, холодная, лениво философствующая которая брюзжит и охотно отрицает всё, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать. Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движения, неустойчивость в мыслях».

Это уже как будто не Чехов, а сам Михаил Осипович Меньшиков написал.

Нет, он не для того выдавливал из себя лавочника, чтобы вдавливать на освободившееся место интеллигента.

стати говоря, про Гогу, его же Гошу. Обратим внимание, что версия социальной ревности (сбежал от Алентовой, потому что забоялся, что она будет им командовать, раз богаче) прозвучала из уст простоватого электрика Коли, когда они вместе стучали воблой. И зритель совершенно Коле подобен, когда «деконструирует» образ.

«Деконструировать» по-нашему означает объяснять что-либо так, как оно очевидно не должно быть объяснено. «На самом деле всё было наоборот». Фильм-то героико-романтический: про любовь, про воздаяние за терпенье и труд, про то, что у того, кто в первой серии заводит будильник, во второй серии он обязательно зазвонит. А «деконструкция» — про то, что всё говно и ничего не получится. Именно с таким настроением русский человек распрощался с советским прошлым. «Кто хочет делать, ищет способы, кто не хочет — оправдания». А лучшее оправдание — это «всё говно». Неудивительно, что…

Ну да понятно.

Виноват ли Чехов в том, что не являл в своих произведениях гражданской позиции? И не любил ли Чехов народа?

Народа он не любил. В том смысле, в каком любила его тогдашняя интеллигенция. Он лечил крестьян (бесплатно, понятно) и, будучи по уши в долгах, строил для них на свои средства школы, хотя как не аристократ имел полное право этим не заниматься. Это аристократам было положено — во искупление вины перед богоносным мужичком. А скептикам, вроде Чехова, тем более тем, кто «сам народ», можно было обходиться без этого. Как, например, Горькому. Тот не любил народ истово, до судорог, ни под каким видом. А Чехов — как Гоги помидоры: есть любил, а так нет.

Конечно, есть точка зрения, что, написав про народ что-нибудь трогательное, ты ему больше пользы приносишь, чем построив школу или вылечив рожистое воспаление, ибо такая польза простирается в века, а не истлевает вместе с облагодетельствованными, ну так Чехов вроде бы и писал: «Мужики», «В овраге», «Горе»… И Михаил Осипович Меньшиков был чрезвычайно высокого мнения об этих рассказах. «Многие ли у нас останавливаются на судьбе своего лакея, кухарки, горничной, многие ли задают себе вопрос, откуда явился этот Николай во фраке, подающий ветчину с горошком? Что он думает, о чём мечтает, есть ли у него своё личное счастье, своё гнездо?» — писал он. Дескать, Чехов останавливается и задаёт.

Почему же в некоторых наших нынешних головах утвердилось противоположное мнение? Потому, думается, что среди нас немало дураков, а в нас — желания дуракам внимать, ведь мнение дурака хлёстко, выпукло, легко осязаемо и на ощупь приятно. «Выигрышно».

Чехова, кстати, при жизни много раз «полоскали» и запускали о нём гадкие слухи (не считали эталоном интеллигентности, да). Что неудивительно: он был заметен, занимал слишком много места, а потому раздражал. Не обязательно человека знать, чтобы невзлюбить, а не зная, можно спокойно верить любому налепленному на него слуху.

То же самое с чеховским творчеством.

Не имея особо чуткого слуха, можно вменить музыканту, что играет, собака, чересчур тихо. И вообще непонятно: «Мурку давай!» А не этюд фа-минор, «этак и я смогу». Вот отсюда и происходили требования от Чехова «большей внятности», высказываемые ещё его современниками и тупо повторяемые уже нашими, считающими, что нарыли «скрываемую от народа правду», откопали наконец-то Америку.

Кажется, я стёр где-то там выше характеристику Горького как «первого советского человека», так что можно без страха повторений сказать, что Чехов был первым русским литературным модернистом, и это тот не особенно частый случай, когда быть модернистом не так уж плохо.

С некоторых пор (мне трудно точно сказать, когда именно, но, кажется, это случилось в XIX веке) в мировом искусстве установилось своеобразное «равновесие догоняния» между представлениями художника о том, что есть правдивое и точное изображение жизни, — и, так сказать, наличными средствами искусства, то есть традиционными представлениями о том, как должно строиться произведение искусства. Например, «все герои случайно оказываются в одном месте» — для удобства кульминации или развязки. В середине позапрошлого века это был законный приём, воспринимавшийся большинством как «натуральный» и «правильный», но художники-«новаторы» (как, например, граф Лев Николаевич, по нескольку раз переписывавший с этой точки зрения «Казаков» и другие свои произведения) чувствовали условность, ограниченность и нестерпимую архаичность таких приёмов.

В то же время основная масса публики никакого архаизма не чувствовала, напротив того, желала от произведения привычных композиционных приёмов, то есть «большей внятности». А без этого будто чего-то недопонимала, «недополучала». Ну, типа как эстрадник-юморист не делал бы пауз там, где надо смеяться. Неуютно же!..

Пафос модернизма в том и состоял, чтобы «максимально приблизить» искусство к природе, сделать его менее «условным» и более «правдивым». Хотя зачастую модернисты добивались противоположного эффекта. Например: в природе не существует чёрного цвета, и импрессионисты исключают его из своей палитры. Непривычной публике их картины сначала кажутся винегретом из кричащих красок, а потом ничего, привыкает. Или вот, например, в жизни человек какает, а в литературе нет. Почему? Надо, чтоб какал… Возникает натурализм. И вообще, в жизни часто непонятно, что происходит, люди говорят неразборчиво, люди говорят неразборчиво и много лишнего, а в искусстве отчётливо и по делу — непорядок, неправда… Человек думает ассоциациями, запахами, зрительными образами, смысловыми и сюжетными «свёртками» (не вербализируя их), а в литературе — всегда только словами. Непорядок! Возникает «поток сознания»…

К середине ХХ века тренд был исчерпан, модернисты доизобретались до полного маразма, двигаться дальше стало нельзя. Возникло разочарование в «серьёзных» возможностях искусства: «Всё это условность, игра». Изобразительные приёмы перестали делиться на «прогрессивные» и «устаревшие», уравнялись в правах, возник постмодернизм (то есть реакция на пресыщенность модернизмом).

Чехов существовал в пиковой точке описанного здесь процесса: его индивидуальный метод соответствовал максимуму того, на что был способен реализм, и содержал в себе минимум «чистого» модернистского маразма (хотя пьесы его публику уже раздражали: было непонятно, «в каком месте смеяться»). И это именно от пьес Чехова (а не Метерлинка, скажем) произошло всё самое интересное и «авангардное» в драматическом искусстве ХХ века: театр Беккета и Ионеско, например, или фильмы Антониони — это не что иное, как «выкрученный до упора» Чехов. (Тут где-то, наверное, надо вспомнить его знаменитого племянника, актёра Михаила Чехова, — вспоминаю.)

Литература, получившая название «критического реализма», основанная на «борьбе идей» и являющаяся инструментом этой борьбы, закончилась для Чехова на уровне юморесок: «Хамелеон», «Толстый и тонкий», фельетонные обозрения для «Осколков». Это до сих пор воспринимается «на ура», но писалось в скрюченном состоянии, «на корточках». Как только стало можно распрямиться и попробовать потянуться, Чехов стал тонко нюансированным, расплывчатым, ненавязчивым, неопределённым и неоднозначным — как жизнь, в которой, сколько ни всматривайся в неё внимательным взглядом художника, идей не наблюдается, их просто нет.

Есть «простые вещи» (как «основные цвета» художников — красный, жёлтый и синий): от радости люди напевают или смеются, от горя — молчат и плачут, из сочетания подобных простых вещей состоит полная кажущихся бесконечно многообразными оттенков, но всё-таки такая простая и такая короткая жизнь, а в гроб кладут — как родился, считай что голеньким. Без справки об убеждениях. Чехов всегда как будто помнит об этом, как кладут в гроб…

Захотелось перечесть рассказ «Архиерей».

Чехов был художником, который наблюдает и познаёт Божий мир, а не стремится «пересоздать» его. И потому он бесконечно ближе к Богу, к Его замыслу. «Чему нас учит эта гроза? О чём говорит солнечный зайчик на столе?» А если ничему, ни о чём, ни для чего, то зачем Господь создал их?..

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!