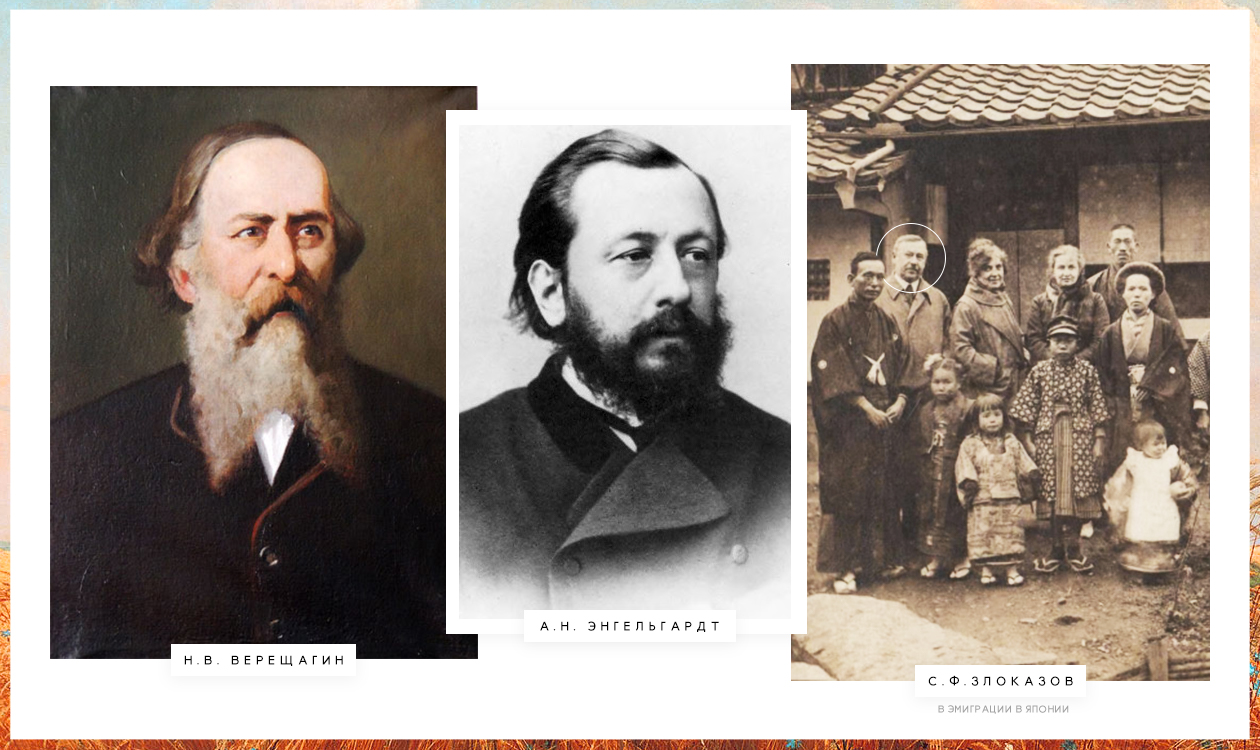

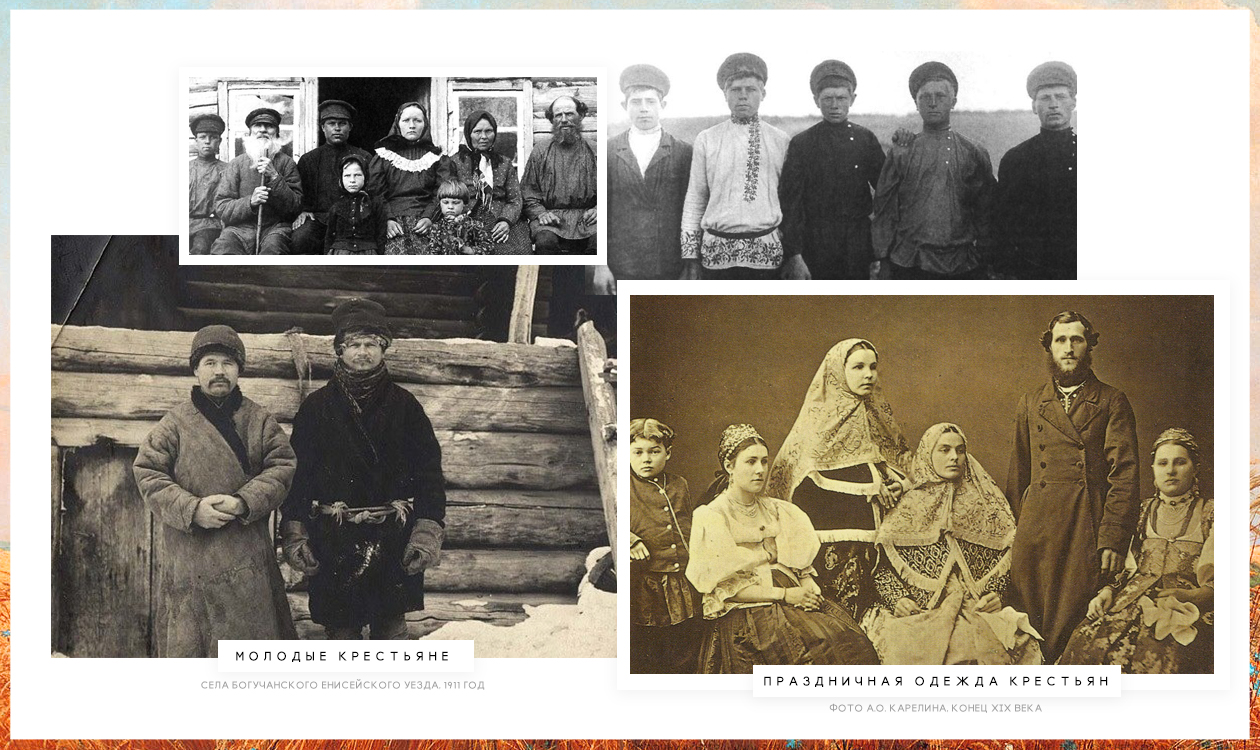

то мы знаем о настоящей русской деревне и её обитателях на рубеже XIX и XX веков? Что они из себя представляли? Что бы вы ни ответили, всё будет в равной степени и верно, и неверно. От губернии к губернии, от уезда к уезду деревни были разные, с разными обычаями и разными способами хозяйствования. Нет универсальной картины русской деревни. Где-то жили бедно, где-то зажиточно, но совершенно точно известно одно: жилось хорошо там, где всем заправлял настоящий Хозяин. И неважно, кто это был: помещик ли, купец или кулак. В селе Едимоново Тверской Губернии, например, таким хозяином был Николай Васильевич Верещагин, старший брат известного художника, видный общественный деятель и создатель целой отрасли маслоделия и сыроварения в России. В зажиточных Каслях заправляли Николай и Сергей Злоказовы.

Одним из таких же хозяйственников был и Александр Николаевич Энгельгардт — русский агрохимик, апологет крестьянских артелей и герой этой статьи. Он не был так велик, как упомянутые Верещагин и Злоказовы, не был миллионером и не работал в международных корпорациях, но он был тем самым Хозяином, пусть и скромных и не выходящих за пределы села Батищево в Смоленской губернии владений.

О своём хозяйстве Александр Николаевич оставил нам двенадцать подробных писем, и эти письма для нас важны как минимум потому, что они честны и в них нет интеллигентского романтизма или политической ангажированности. Картина, которую показывает Энгельгардт в своих письмах, отнюдь не радужна, но и не по-горьковски мрачна. С одной стороны, он часто описывает темноту и необразованность русских крестьян, их веру в заговорённый громоотвод, их молитвы Царю-граду от града, засилье казёнщины и вездесущий бардак, а с другой — то, что зацепит каждую русскую душу: искренность, честность, святая наивность, уважение к людям, любовь к своему делу и удивительная трезвость ума. При этом автор не скрывает свою любовь к простому русскому народу и его быту. Плюя на все интеллигентские тренды, он, в валенках и полушубке, пишет оды России, русскому хозяйству и самим русским, даже когда вовсю ругает их. Впрочем, к чему пересказы. Вот что пишет сам Энгельгардт:

Александр Николаевич Энгельгардт в 1861 году

Моросил осенний дождик. Дорога, которую исправляет только божья планида да проезд губернатора, от постоянных дождей совершенно размокла. Грязь, слякоть, тряская телега, промокший и как-то осунувшийся Никита в лаптях, порыжевшие луга, тощий кустарник. Невзрачная, но всё-таки милая сердцу страна… Раз как-то мне случилось ехать по железной дороге с француженкой, в первый раз ехавшей из Парижа в Москву. Дело было осенью, погода стояла ненастная, по сторонам мелькали наши известные железнодорожные осенние виды. Француженка всё время смотрела в окна вагона и всё время тоскливо повторяла: Ah! quel pays! pas de culture!* И сам вижу, что pas de culture, а всё-таки, наконец, зло взяло.

— Ну да, ну pas de culture, ну так что ж, что pas de culture, а вот твой Наполеон, да ещё какой, настоящий, по этим самым местам бежал без оглядки, а вы с culture города сдавали прусскому улану! А ну-ка, пусть попробуют три улана взять наше Батищево. Шиш возьмут. Деревню трём уланам, если бы даже в числе их был сам «papa» Мольтке, не сдадим. Разденем, сапоги снимем — зачем добро терять — и в колодезь — вот-те и pas de culture. А не хватит силы, угоним скот в лес под Неелово — сунься-ка туда к нам! Увезём хлеб, вытащим, что есть в постройках железного, — гвозди, скобы, завесы, — и зажжём. Всё сожжём, и амбары, и скотный двор, и дом. Вот тебе и pas de culture, — а ты город сдала трём уланам.

Да, пусть придут, пусть попробуют. Прочитав в газетах, что каждый прусский офицер снабжён биноклем для лучшего обзора местности, я на всякий случай — мы все убеждены, что немец не вытерпит и к нам сунется, — выписал себе из Петербурга хороший бинокль, 25 рублей заплатил. Прислали. Я — Сидора: «Посмотри, — говорю, — что за штука; отлично в неё всё видно». Сидор посмотрел и расхохотался: «Ишь ты, мельница к самому носу подошла». — «Что, хорошо видно?» — «Смешно — лес, что за полем, на самом носу». — «Дай-ка сюда, я посмотрю». Я навёл бинокль на отдалённое поле. «Отлично видно — я вижу в трубку, что по полю человек идёт, ты видишь, Сидор?» — «Вижу — это Григорий идёт». Вот тебе и раз, думаю, тьфу ты пропасть! «Да разве ты можешь отсюда лицо разглядеть?» — «Нет, лица не видать, а по походке вижу, что это Григорий, и полузипунишко синий его». Нет, нас не возьмут три улана!

Письма Энгельгардта начинаются прагматичными и хозяйскими мыслями, которые красной линией проходят через всё многолетнее повествование.

«Вы хотите, чтобы я писал о нашем деревенском житье-бытье. Исполняю, но предупреждаю, что решительно ни о чём другом ни думать, ни говорить, ни писать не могу, как о хозяйстве. Все мои интересы, все интересы лиц, с которыми я ежедневно встречаюсь, сосредоточены на дровах, хлебе, скоте, навозе… Нам ни до чего другого дела нет».

«После чая я или пишу, или читаю химические журналы, собственно, впрочем, для очищения совести: неловко как-то, занимавшись двадцать лет химией, вдруг бросить свою науку. Но не могу не сознаться, что очень часто, читая статью о каком-нибудь паро-хлор-метаталуйдине я задумываюсь на самом интересном месте и начинаю мечтать, как бы хорошо было, если бы удалось будущею осенью купить пудов 500 жмаков… навоз-то какой был бы!».

Александр Николаевич Энгельгардт — человек, который всю свою жизнь посвятил развитию агрономии. Родился в 1832 году в семье помещика, своё первоначальное образование получил дома, а воспитание — в кругу приставленных к нему людей из народа. В 16 лет будущего агронома определили в Петербургское Михайловское артиллерийское училище, проча ему военную карьеру. Именно там он проявил свой первый интерес к химии. Александр Николаевич был практиком до мозга костей. Уже в 21 год он обустроил свою первую домашнюю лабораторию для опытов по органической химии. Затем он преподавал химию в Александровском лицее, а ещё чуть позже в Петербургском земледельческом институте, где устроил образцовую химическую лабораторию, которая стала гордостью института. Конечно, как и любой образованный человек того времени, он имел свои взгляды на устройство общества, тем более что находился в самой гуще студенческой жизни. Но в отличие от большинства, Александру Николаевичу довелось развивать свои взгляды практически и, самое главное, в созидательном ключе, а это большая редкость по тем временам.

Русское химическое общество. А. Н. Энгельгардт сидит крайний (подписи Д. И. Менделеева). 1868 год

В те годы Энгельгардт участвовал в студенческих беспорядках, за что был арестован на полтора месяца и лишён возможностей продвижения по службе и увеличения своего жалования. Подобные последствия только отдалили его интерес к военной службе и ещё сильнее погрузили в науку. За заслуги в инженерии Главное артиллерийское управление не раз направляло рапорт на имя военного министра с просьбой ходатайствовать перед Императором о снятии с Энгельгардта ограничений. И если после первого ходатайства Александр II не стал прощать учёного-бунтаря, то после второго всё же снял тяготящие его ограничения. После этого Александр Николаевич окончательно ушёл из военной сферы в научную: сначала в качестве профессора, а чуть позже — декана в Земледельческом институте на кафедре химии. Так как в обязанности декана входила воспитательная работа, Энгельгардту приходилось обсуждать со студентами множество общественных вопросов и, учитывая его неостывшую оппозиционность и зоркий глаз тайной полиции, ему пришлось несладко. Накопив достаточно оснований для преследования профессора, органы государственной безопасности начали «Энгельгардтовское дело».

Ночью 1 декабря 1870 года в район Лесное, где находился Земледельческий институт, явились сотрудники органов госбезопасности. Генерал-майор Дурново и статский советник Горемыкин при чинах полиции и директоре Земледельческого института Е. А. Петерсоне произвели в квартире профессора Энгельгардта обыск, в процессе которого нашли и изъяли литературу сомнительного содержания. Этого оказалось достаточно, чтобы отправить учёного в Петропавловскую крепость.

Попавший в опалу профессор быстро подвергся остракизму в научных кругах и был отчислен из института. Закончилось же всё тем, что Император повелел и вовсе «удалить его из Петербурга и, воспретив выезд за границу, предоставить ему избрать себе место жительства внутри Империи за исключением столиц, столичных городов и губерний, где находятся университеты». С той поры в его жизни и началась деревенская веха, которая продлилась до самой его смерти.

Помимо своих писем, успешного хозяйства в Батищево и научных достижений в агрохимии, Александр Николаевич оставил после себя весьма незаурядных детей. Его младший сын Николай стал известным литературным критиком, писателем, одним из учредителей монархического «Русского Собрания» и членом Русского окраинного общества, которое выступало против движений народов Российской Империи за национальную независимость и за укрепление позиций русской культуры. Более того, Николай Александрович был вторым тестем знаменитого Николая Гумилёва.

Старший же сын Михаил был в некотором смысле противоположностью своего младшего брата — публицистом революционных взглядов, примкнувшим с эсерам-максималистам, и апологетом террора. Причём террора, в основе которого лежал принцип морального расизма. Исходя из теории Михаила Энгельгардта, личности вроде Плеве, который состоял в одном собрании с его младшим братом, и Ренненкампфа являлись расой мерзавцев и недолюдьми, а сверхлюдьми были личности вроде Балмашёва и Спиридоновой. Вся эта безумная теория была изложена в его небольшой брошюре с мрачным названием «Очистка человечества». Даже Лев Николаевич Толстой, ценивший письма отца этого двадцатидвухлетнего аристократа духа, написал ему письмо «О насилии: (О непротивлении злу злом)». Впрочем, это уже совсем другая история…

Морозным февралём 1871 года Александр Николаевич Энгельгардт был выслан из столицы. Ну, как в своё время сослали в Михайловское Александра Сергеевича Пушкина. Для Пушкина, напомним, эта ссылка была весьма плодотворной: он написал там одни из лучших своих произведений. Так и Энгельгардту ссылка принесла большие плоды: он проникся деревней настолько, что благодаря своим обширным познаниям в агрохимии и крепкой хозяйственной хватке ему удалось наладить там прекрасное дело. Кто бы что ни говорил, но умели же раньше наказывать гуманно и с пользой!

Хозяйство меня всегда интересовало, теоретическое же занятие хозяйством не удовлетворяло, потому что хотелось применить теорию на деле; понятно, что иное дело заниматься стратегиею в кабинете и иное дело применять её на войне. Выслужив пенсию, я сам думал уехать в деревню. Судьба решила, однако, иначе. Мне пришлось оставить службу раньше срока. Я мог при этом выбрать любое из двух: или поселиться в доме своего богатого родственника в деревне, где мне был предоставлен полный городской комфорт и где я, отлично обставленный в материальном отношении, мог бы зарыться в книгах и, отрешась от жизни, сделаться кабинетным учёным, или уехать в своё имение, страшно запущенное, не представляющее никаких удобств для жизни, и заняться там хозяйством. Я выбрал последнее.

Я решился ехать в своё имение и сесть там на хозяйство. Раз задавшись этою мыслью, я оставлял Петербург, весёлый, полный надежд, с жаждой новой деятельности и работы. Уехал я в январе. Вы помните, какая ужасная зима была в 1871 году. Уезжая из Петербурга, я оделся очень тепло, но совершенно не практично: городское платье, высокие валенки, тяжёлая тёплая шуба, длинный шарф.

На станцию меня приехали провожать несколько родственников и друзей; в числе провожавших была одна близкая моя родственница, немолодая помещица, долго жившая и хозяйничавшая в деревне, но недавно переехавшая в Петербург искать новой деятельности. Разумеется, разговор шёл о моей будущей деятельности; я был весел, строил планы, увлекался…

— Не знаю, не знаю, — говорила моя родственница, — дай тебе Бог справиться с хозяйством; может быть, оно у тебя и пойдёт, только не знаю… Одного боюсь: сопьёшься ты в деревне.

— Отчего?

— Так. Мало ли бывало таких, которые ехали в деревню полные сил, с жаждой деятельности, а там спивались. А. спился, В. спился, — а умнейшие были люди!

— Да отчего же?

— Ты подумай только, что ты всегда будешь один; представь себе только зиму, длинные вечера… Если бы вас собралось несколько в одном месте…

— Не сопьюсь.

Я не спился, но понимаю, как спиваются и отчего спиваются.

Картина деревенского быта в селе Батищево

Обед заказан. Баба уходит. Я пью чай и мечтаю о том, как будет хорошо, когда нынешнею весною вычистят низины на пустошах и облогах, через что покос улучшится и сена будет больше.

Пью чай, курю и мечтаю.

Быт, описываемый Энгельгардтом в своих письмах, совершенно розановский. Здесь у него и пикули, и маринованные грибки, и наливки, и консервы из рыбы и раков, и, конечно же, варенье с чаем. У Александра Николаевича работает отставной кондитер Савельич, самое любимое дело которого — в свободное от работы время делать и продавать конфеты, цукаты из лимонных корок и пряники из кукурузы и клюквенных выжимок и миндаля, в которых вместо миндаля на самом деле были размоченные турецкие бобы…

Ясными зимними днями автор сидит на крылечке при лёгком морозце и мечтает, а каждый месяц к нему приезжают попы, дьячки и пономари для совершения водосвятия на скотном дворе. Вот оно, полное православие!

Цветные фото здесь и далее — авторства С.М. Прокудина-Горского

Процесс приготовления кушанья у автора вообще чуть ли не сошёл со страниц гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»:

— Я вам, А. Н., сегодня щи с бараниной сделаю.

— А ещё что?

— Баранины зажарю.

— Да ты бы, Авдотья, хоть утку с рыжиками сделала, а то всё баранина да баранина.

— Как прикажете, — начинает сердиться Авдотья, — вы всегда не вовремя загадаете: сегодня бабы пришли капусту рубить, а тут утку… Воля ваша, как прикажете, только насчёт огородного не спрашивайте. Извольте, утку сделаю, а уж капусту, значит, оставим. Понапрасну только пироги пекли.

— Ну, хорошо, хорошо, жарь баранину, да только не забудь чесночком нашпиговать.

— Не забуду, — весело отвечает Авдотья и торопливо убегает в застольную, откуда через минуту слышится её звонкий голос: — Вы, бабочки, идите капусту возить, а я сейчас, только спыток сомну…

…Во время уборки огорода Авдотья совсем меня вытеснила, точно не я и хозяин; дошло до того, что она уже и в дом переехала со своей капустой.

Просыпаюсь раз поутру, слышу какой-то шум за стеной, таскают что-то, передвигают.

— Что это? — спрашиваю Авдотью.

— А капусту будем в кухне рубить.

— Какую капусту?

— Белую; будем шинковать и рубить белую капусту для вас. В застольной грязно, а для вас нужно почище сделать — я вот и надумалась в кухне рубить.

— А я-то куда денусь?

— В поле пойдёте теперь, а вечером что же вам всё одним сидеть. Весело будет: бабы песни играть будут, — я самых лучших игриц позвала. «Селезня» сыграем.

— А споёте: «Чтобы рожь была колосиста, чтобы моя жена стоючи жала, спины не ломала»? — смеюсь я.

— Сыграем и эту. — Авдотья на все согласна, лишь бы я не запретил шинковать капусту в доме: ей ужасно хочется, чтобы капуста у нас вышла хорошая, не хуже, чем у соседних помещиц.

Я, разумеется, разрешил рубить капусту в доме. Авдотья заняла все комнаты и готова была даже в мой кабинет поставить какую-нибудь кадку, но кабинет я отстоял. Вечером было весело. В чистых двух комнатах Авдотья засадила девочек лущить бобы и перебирать лук; в кухне, на авдотьиной половине, шинковали и рубили капусту. Бабы и девочки пели песни и, наконец, покончивши с капустой, плясать пустились. Всем распоряжалась Авдотья, и даже её муж, староста Иван, ни во что не вмешивался, потому что капуста — бабье дело.

У меня в усадьбе четыре двора: красный двор, рабочий двор, скотный двор, хлебный двор, и все эти дворы раскинуты на огромном пространстве.

На красном дворе находятся «хоромы», то есть дом, в котором живу я (барин) и в котором или подле которого полагалось жить моей прислуге (повар, экономка, лакей, горничная, казачок, девочки и пр. и пр.), амбары для хлеба (для того, чтобы барин мог из окна видеть, когда ходят в амбар), каретный сарай для экипажей (к сожалению, я никаких экипажей в нём не нашёл, кроме зимней повозки таких громадных размеров, что и лошадей под неё не подберешь), погреб и ледник. На рабочем дворе находятся избы для рабочих и застольной, рабочий сарай. На скотном дворе изба для скотников, хлевы для скота, конюшни и пр. Всё это раскинуто на горе, разумеется; есть и роща — первый признак господской усадьбы. Затем два огорода, два колодца под горой, дрова лежат в трёх местах. С утра начинается хождение с одного двора на другой. Сторож, как только проснётся, идёт на скотный двор за лошадью и начинает возить в разные места воду; подойщицы, шлёпая по грязи, отправляются доить скот, со скотного двора несут потом молоко на красный, застольная хозяйка десятки раз в день бегает с одного двора на другой, то в амбар, то в ледник, то в молочную и т. д.

Но чтобы так жить, нужно было потрудиться: изучить хозяйство и всё организовать. Нужно было понять мужика, его обычаи, желания, проблемы. А это не каждому удавалось. Крестьяне ведь тоже были разные: с разными способностями, опытом и достатком. Нужно было осознавать, где можно решить проблему по-божески, а где законом. Где попросить мужика, а где потребовать. Где поставить ему водочки, а где, наоборот, — взять уже с него что-то, если задолжал. У мужика могли быть проблемы в семье, у него могло не хватать сил, времени или ему и вовсе было невыгодно наниматься к кому-либо. Нужно было входить в его положение, ведь после «Положения о крестьянах» человеком он был свободным. А за применение к нему силы каким-нибудь генералом мировой судья легко мог взыскать с генерала строже, чем с мужика за аналогичный поступок. Так что новоиспечённому барину нужно было хорошо ориентироваться в новых условиях. И если ему удавалось уловить все нюансы деревенской жизни, то ему не нужно было никого принуждать, ни с кем судиться и никому жаловаться.

К тому же народ в Батищево был смекалистый и, самое главное, в основной массе своей честный. Это, наверное, единственная универсальная характеристика, которая к нему была применима. Но и у этой честности были свои границы.

Не просто так в те времена в деревне были в ходу пословицы: «на то и щука в море, чтобы карась не дремал» и «не клади плохо, не вводи вора в соблазн». Честность, про которую рассказывает Энгельгардт, во многом зависела от духа, который сложился в том или ином месте, и от хозяина. Поэтому случаи воровства всё же случались. Вот украдёт кто у мужика, например, кожи. И как ему разбираться тогда с вором, если он найдёт его? Потащить его в волостной суд по цивильному? Да только кому надо, чтобы его отрывали от хозяйства и отправляли свидетелем? Времени на всю эту волокиту, конечно, ни у кого нет и быть не может. Работать надо всем. Поэтому если и заниматься этим, то условно и лишь для устрашения: во-первых, вечером, во-вторых, проставив свидетелям стакан водки, в-третьих, не выезжая из своей волости. И в итоге всё разрешится миром и возвращением ворованного. Ведь кому нужно жаловаться на мелкого воришку в полицию, чтобы его ещё и отправили потом в острог? Любой мужик знал, что острог есть погибель и нет ничего ужаснее его, да и украденное бы и так без толку и пропало. Энгельгардт в своих письмах часто уделяет внимание описанию таких неформальных отношений в деревне:

Вы представьте себе положение хозяина: старосту, у которого на руках всё хозяйство, гуменщика, без которого не может итти молотьба, и рабочих потребуют свидетелями! Все работы должны остановиться, всё хозяйство должно остаться без присмотра, да в это время, пока они будут свидетельствовать, не только обмолотить, но просто увезти хлеб с гумна могут. Да и кто станет держать такого старосту или скотника, который не знает мудрого правила: «нашёл — молчи, потерял — молчи, увидал — молчи, услыхал — молчи», который не умеет молчать, болтает лишнее, вмешивается в чужие дела, которого будут таскать свидетелем к мировому, на мировой съезд или в окружной суд. Вы поймите только, что значит для хозяина, если у него, хотя на один день, возьмут старосту или скотника. Вы поймите только, что значит, если мужика оторвут от работы в такое время, когда за день нельзя взять и пять рублей: поезжай свидетелем и оставь ниву незасеянную вовремя. Да если даже и не рабочее время, — очень приятно отправляться в качестве свидетеля за 25 верст, по 25-градусному морозу или, идя в город на мировой съезд свидетелем, побираться Христовым именем. Прибавьте к этому, что мужик боится суда и всё думает, как бы его, свидетеля, храни Бог, не засадили в острог или не отпороли.

А ведь если человека арестуют, то он ещё год или даже два может сидеть, пока идёт следствие и составляется обвинительный акт. Так не лучше ли разобраться полюбовно и по-божески? Такой была деревенская логика. И она кажется правильной в столь несовершенных условиях. С одной стороны, можно сказать, что такое судопроизводство и неприученность крестьян к праву были большой бедой. И это будет правдой. Но с другой стороны, нельзя и отрицать, что лучше уж и впрямь жить по-божески, с прощением и без вмешательства государства, без всех этих расстрельных процессий, как это будет десятки лет спустя.

Волостной сторож с женой. Село Ивонино Ельнинского уезда

Но неформальным деревенским отношениям приходилось уживаться с казёнщиной начальства. Его приказы беспрекословно исполнялись старшинами и старостами без всякого рассуждения и ума. Обычные мужики подчинялись из страха, старшины же — позарившись на медали. Дисциплина была доведена до совершенства: «Гони, приказано!», и попробуй — не исполни, у старшины кулак здоровый. Старосты, десятские, гонцы, подводчики, все были выдрессированы. Сказано «ходить вверх ногами», значит, будут ходить:

Возьму самый пустой пример — берёзки, которые приказано садить по деревням вдоль улиц.

Надумали там в городе начальники от нечего делать, что следует по деревням вдоль улиц берёзки сажать. Красиво будет — это первое. В случае пожара берёзки будут служить защитой — это второе. Почему берёзки, насаженные вдоль узкой деревенской улицы, могут защищать от пожара? Ну, да уж так начальники придумали. Надумали, расписали сейчас наистрожайший приказ по волостям, волостные — сельским старостам приказ, те — десятским по деревням. Посадили мужики березки — недоумевают, зачем? Случилось в то лето архиерею проезжать — думали, что это для его проезду, чтобы, значит, ему веселее было. Разумеется, за лето все посаженные березки посохли. Кто знает устройство деревни и деревенскую жизнь, тот сейчас поймет, что никакие деревья на деревенской улице расти не могут. На улице, очень узенькой, обыкновенно грязь по колено, по улице прогоняют скот, который чешется о посаженные деревья, по улице проезжают с навозом, сеном, дровами — не тот, так другой зацепит за посаженную берёзку. Не приживаются берёзки, да и только, — сохнут. Приезжает весною чиновник, какой-то пожарный агент (чин такой есть и тоже со звёздочкой) или агёл, как называют его мужики. Где берёзки? — спрашивает. — Посохли. — Посохли! А вот я… и пошёл, и пошёл. Нашумел, накричал, приказал опять насадить, не то, говорит, за каждую берёзку по пяти рублей штрафу возьму. Испугались мужики, второй раз насадили — посохли опять. На третью весну опять требует, — сажай! Ну, и надумались мужики: чем вырывать берёзку с корнем, прямо срубают мелкий березняк, заостривают комель и втыкают к приезду агента в землю — зелень долго держится. А по зиме на растопку идёт, потому что за лето отлично на ветру просыхает. Не полезет же чиновник смотреть, с корнями ли посажено, ну, а если найдётся такой, что полезет, скажут: «Отгнило коренье», — где ему увидать, что берёзка просто отрублена. Но вот вопрос, откуда крестьянам взять берёзки? В наделах ведь их нет. Срубить у барина? — Полесовщик не позволит. Ну, и таскали по ночам.

— Чудное, право, дело! То не позволяют на Троицу «май» ставить около изб, потому де, что много берёзок на май истребляют, то приказывают каждый год берёзки на улицах сажать!

Что не подходит, того не сделаешь. На что уж строг был Пётр-царь, а и то многого, что не подходящее, не мог заставить делать.

Поэтому при возможности в Батищево всё старались решать неформально. Но не каждый человек со стороны мог это понять. В том числе и сам Энгельгардт поначалу. Когда Александр Николаевич только приехал в село, он первым делом столкнулся с нашей вечной проблемой — с бездорожьем. В начале весны промыло плотину, дорога была испорчена, и тогда начинающий хозяйственник решил заделать прорву в плотине и поправить дорогу, наняв на это дело местных крестьян. Казалось бы, решение простое: заплатить крестьянам за работёнку и дело в шляпе. Да только на практике всё иначе. Во-первых, весной эта дорога была никому не нужна, так как в эту пору никто по ней не ездит, а если и ездит, то на телеге (ездишь на карете — чини сам). Да и вообще летом дорога сама собой поправится. А во-вторых, сами крестьяне оказались непросты, и когда речь зашла о деньгах, цены они взвинтили самые безжалостные, неслабо прижав барина. И пошёл он жаловаться на тяготы бытия своему старому товарищу крестьянину Степану. И вот что Степан ему сказал:

— Вы всё по-петербургски хотите на деньги делать; здесь так нельзя.

— Да как же иначе?

— Зачем вам нанимать? Просто позовите на толоку; из чести к вам все приедут, и плотину, и дорогу поправят. Разумеется, по стаканчику водки поднесёте.

— Да ведь проще, кажется, за деньги работу сделать? Чище расчёт.

— То-то, оно проще по-немецки, а по-нашему выходит не проще. По-соседски, нам не следует с вас денег брать, а «из чести» все приедут, — поверьте моему слову.

Александр Николаевич доверился Степану и послал старосту звать соседние деревни на толоку чинить дорогу. И на другой день пришло двадцать пять молодцов с лошадьми и сделали всё за один день. С тех пор стали они жить по-соседски, а Энгельгардт и начал становиться хозяином.

Основная мысль, пронизывающая все его письма: «Будешь хозяином, будешь и денежки загребать: это не то, что в департаменте — чиркнул пером, и готово. Пожалуйте жалованье получать».

После «Положения о крестьянах» помещики забросили все свои хозяйства, оставили имения и сбежали на службу, кто на государственную, кто на земскую. Доход там был выше и, самое главное, стабильнее. Мужик же остался сам по себе: сей, паши, побирайся, пей, сам пристройся на военную службу, словом, делай всё, что хочешь. Да только для мужика земля — дом родной. Но не для каждого она становится кормилицей. Чтобы прокормиться в особо тяжёлое время, крестьянину приходится продавать и закладывать всё — и будущий хлеб, и будущий труд. Занимать, хотя бы и под большой процент, а уж если негде и занять, то набрать работ на чужих землях, оставляя пропадать свои. Так, набрав зимой у всех в долг, летом мужик мечется из стороны в сторону, отдавая его: здесь сеять, там косить, а своя нива всё стоит. Но, будучи весь в долгах, мужик никогда от них не отказывается. Он вообще не знает то, что от долгов можно отказываться. Если он не платит, то, значит, ему нечем, но когда есть чем, то он всё отдаёт или же расплачивается трудом.

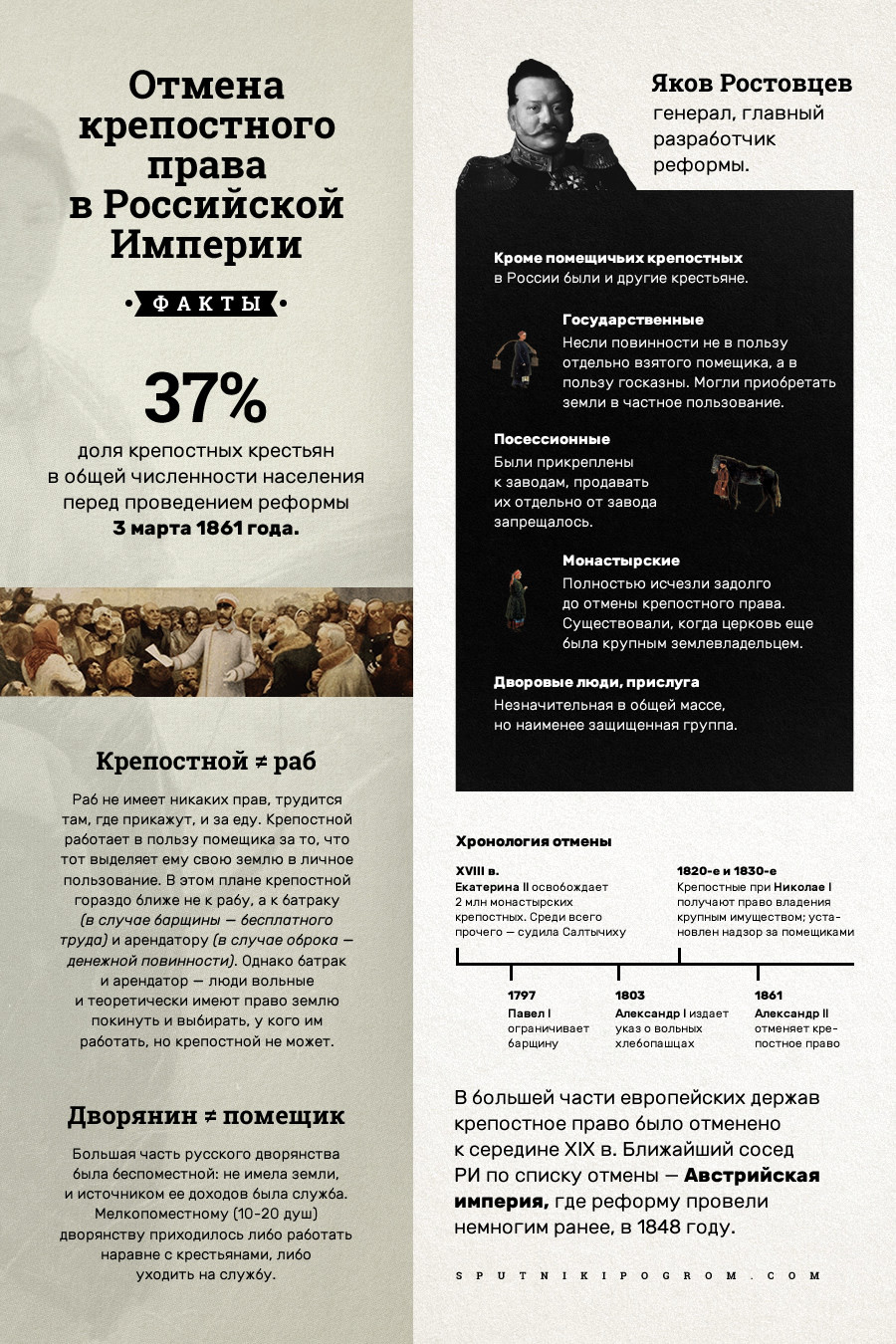

Также читайте: Крепостное право в Российской Империи: факты

Вот как описывает эту непростую долю Энгельгардт:

Весна. Нет корму, скот голодает, отощал. «Потерпим, теперь уж недолго, скоро даст Боженька тепло». Показалась кое-где травка, овечка, слава Богу, отвалилась. «Потерпим, теперь не к Рождеству дело идёт, а к Петрову дню. Вот и Егорий, даст Бог дождичка, станет тепло, касаточка прилетит, скотинка в поле пойдёт. Потерпим».

Нет хлеба, голодают. «Потерпим, теперь уж недолго, только бы до Ильи дотянуть». Мужик мечтает, хлопочет, как бы раздобыться осьминкой ржицы или хоть пудиком мучицы. Недолго теперь дожидаться, скоро и матушка поспеет. «Недолго ждать, потерпим. Смилостивился Боженька, цвела нынче „матушка“ отлично. Бог не без милости, подаст что-нибудь за труды. Бог труды любит. Боженька больше даст, чем богатый мужик…» И живёт человек в ожидании Ильи.

Смололи первую рожь. Все ликуют. Новь. Хлеб вольный, едят по четыре раза в день. Привезли кабатчику долги, заклады выкупают. Выпили. «Что пьянствуете, — говорит старшина, наливая из полштофа третий стакан, — чем подати платить будете?» — «Податя заплатим, Вавилыч, заплатим! Даст Бог, семячко продадим, конопельку, пенечку — заплатим. Бог не без милости, даст Бог, заплатим».

Продали семячко, конопельку, пенечку, заплатили податя, отгуляли свадьбы, справили Никольщину, святки проходят, до Аксиньи недалеко. Хлебы коротки стали. Едят три раза в день. Новые подати поспевают. «Ничего не поделаешь, — придётся, кажется, у барина работу, кружки брать. Не вывернешься нынче, хлеба мало, податями нажимают, — придется хомут надеть. Даст Бог, отработаем».

Зима. Соберутся вечерком в чью-нибудь избу, и идёт толк: «Царь видит, сколько у господ земли пустует, — это царю убыток. Царь видит, какое мужику затесненье, податься некуда, ни уруги для скотины, ни покоса, ни лесу. Вот придёт весна, выйдет новое положение, выедут землемеры». «Насчёт лесу теперь какое закрепленье вышло: ни затопиться, ни засветиться. Вот скоро выйдет новое положение, леса будут вольные: руби, сколько тебе нужно на твою потребу. Подождём».

Говоря о деревенской жизни, конечно, нельзя не упомянуть о кабаке. Тогда в деревне обязательно была винная лавка, в которой продавали водку в запечатанной посуде, но в которой не разрешалось пить. Купивший водку должен был унести её из лавочки и распивать в особой избе, специально для этого предназначенной.

Подобное отделение места розлива от места распития обосновывалось якобы удобством для кабатчиков или, если ещё вернее, их жён, которые не горели желанием участвовать в потасовках и убирать напившихся до бесчувствия. Кабатчики-то и сами вечно находились в подпитии, тогда как кабатчицы не пили и в действительности всем заправляли. Но и у кабатчиц был «Христос», и они понимали, что пить крепкую ледяную водку зимой на улице вредно — можно обморозиться или и вовсе замёрзнуть. Дело в том, что после Александровского винного акциза появилась привычная нам сорокапроцентная водка, крепость которой была установлена министром финансов Рейтерном в «Уставе о питейном сборе». До этого же больше пили хлебное вино крепостью в 38 градусов и ниже. Так что из гуманности устроили везде избушки, где можно было распивать водку. Сам Энгельгардт не без оснований предполагал, что подобное отделение было нужно для подготовки народа к благочинию в кабаках, когда будет введена казённая продажа водки. Ведь если в кабаках будут сидеть казённые люди при форме, то уже не посквернословишь.

В кабаке всегда можно было узнать самые свежие новости. Туда приходили народные слухи, известия из всех газет, получаемых на станции, причём передавались не только факты, но и газетные мнения и предположения. Там все обо всём знали раньше всех.

Кабачок помещался в старой, покачнувшейся на бок, маленькой, полусгнившей избушке, каких не найти и у самого бедного крестьянина. Всё помещение кабачка восемь аршин в длину и столько же в ширину. Большая часть этого пространства занята печью, конуркой хозяев, стойкой, полками, на которых расставлена посуда, бутыли очищенной, бальзама — напитка приятного и полезного — и всякая дрянь. Для посетителей остается пространство в 3 аршина длиной и 4 шириной, в которой скамейки около стен и столик. В кабачке грязно, темно, накурено махоркой, холодно, тесно и всегда полно — по пословице: «не красна изба углами, а красна пирогами» — и не пирогами, а приветливостью хозяев. Пироги, как и во всяком кабаке, известно какие: вино, простое вино, зелёное вино, акцизное вино неузаконенной крепости, даже не вино, а водка «сладко-горькая», как гласит ярлык, наклеенный на бочке, сельдиратники, баранки, пряники, конфеты по 20 копеек за фунт. Но хозяин-вахмистр с хозяйкой Сашей своею приветливостью, честностью, отсутствием свойственной кабатчикам жадности к наживе привлекали всех. И вахмистр и его жена, Саша, были люди умные, не кулаки, с божьей искрой, как говорят мужики.

Самому барину, кстати сказать, тоже приходилось частенько выпивать. Правда, не в деревенских кабаках. Вот, например, забавный случай, описываемый им в своих письмах:

Я сказал, что постоянно сижу в своей деревне и далее 15 верст никуда не езжу… Не хочу грешить, — раз был в соседнем уезде на съезде земских избирателей для выбора гласных от землевладельцев. Поехал я на этот съезд потому, что хотел повидаться с моими родственниками и знакомыми, — я сам родом из того уезда, — которые должны были собраться на съезд. На съезде ничего интересного не было. Выбирали гласных. Прочитают имя, отечество и фамилию, закричат: «просим, просим», и начинают класть шары; кому много накидают, кому мало. Впрочем, если бы на съезде и было что интересное, то я не мог бы заметить, потому что, сами посудите: меня звал приехать на съезд один богатый родственник, который и прислал за мною лошадей в приличном экипаже с кучером. К вечеру я приехал к родственнику. Поужинали, рейнвейну, бургунского выпили; ещё есть и у нас помещики, у которых можно найти и эль, и рейнвейн, и бутылочку-другую шипучего. На другой день встали на заре и отправились. Отъехав верст 12 — холодно, потому что дело было в сентябре — выпили и закусили. На постоялом дворе, где нас ожидала подстава, пока перепрягали, выпили и закусили. Не доезжая вёрст восемь до города, нагнали старого знакомого, мирового посредника, сейчас ковер на землю — выпили и закусили. В город мы приехали к обеду и остановились в гостинице. Разумеется, выпили и закусили перед обедом (непрошенная). К обеду, за table d’hote * (каковы мы — настоящая Европа!), собралось много народу, все богатые помещики (и как одеты! какие бархатные визитки!). За обедом, разумеется, выпили. После обеда пунш, за которым просидели вечер. Поужинали — выпили. На другой день было собрание. Выбор гласных происходил в довольном большом зале, в верхнем этаже гостиницы, в той зале, где бывает table d’hote. Через комнату от залы собрания буфет, где можно выпить и закусить; что значит образование! Тут же, подле, и буфет устроен, потому что безопасно, никто не напьётся! А посмотрите у мужиков: здесь волостное правление, а кабак должен быть отставлен на 40 сажен, потому, говорят, нельзя иначе, — мужик сейчас напьётся, если кабак будет рядом с волостью, а тут, всё-таки же, сорок сажен нужно пройти. Выборы продолжались далеко за полночь. Обедать было некогда и негде, все закусывали. На другой день были выборы кандидатов в гласные. После выбора кандидатов обедали настоящим образом и пили хорошо. На третий день ничего не было по части общественных дел, но вечером в той же зале был бал. Танцевали. Ужинали. Пили. Я боюсь, однако, чтобы мое выражение «выпили» не было принято дурно. Оговорюсь: пил, собственно, я, да ещё два-три человека, а другие были заняты серьезным делом — выборами гласных.

Но не только же всё пили, выпивали, да закусывали. Мужику, например, на одной закуске силы не набрать. А как без неё работать? У тогдашнего мужика, вопреки поговоркам, был очень разнообразный, хотя и совсем не богатый рацион, который был полностью оптимизирован: к каждой работе была своя еда. Ведь известно: как поедаешь, так и поработаешь:

Если при пище, состоящей из щей с солониной и гречневой каши с салом, вывезешь в известное время, положим, один куб земли, то при замене гречневой каши ячною вывезешь менее, примерно, куб без осьмушки, на картофеле — ещё меньше, например, три четверти куба, и т. д. Всё это грабору, резчику дров, пильщику, совершенно точно известно, так что, зная цену харчей и работы, он может совершенно точно расчесть, какой ему харч выгоднее, — и рассчитывает. Это точно паровая машина. Свою машину он знает, я думаю, ещё лучше, чем машинист паровую, знает, когда, сколько и каких дров следует положить, чтобы получить известный эффект. Точно так же и относительно того, какая пища для какой работы способнее: при косьбе, например, скажут вам, требуется пища прочная, которая бы, как выражается мужик, к земле тянула, потому что при косьбе нужно крепко стоять на ногах, как пень быть, так сказать, вбитым в землю каждый момент, когда делаешь взмах косой, наоборот, молотить лучше натощак, чтобы быть полегче. Уж на что до тонкости изучили кормление скота немецкие учёные скотоводы, которые знают, сколько и какого корма нужно дать, чтобы откормить быка или получить наибольшее количество молока от коровы, а граборы, думаю я, в вопросах питания рабочего человека заткнут за пояс учёных агрономов. Оно и понятно, на своей кишке испытывают.

Я не физиолог, физиологией никогда не занимался, но всё же читал кое-какие книжки о питании и, вероятно, знаю не менее, чем обыкновенный человек из интеллигентного класса, а между тем многое, что я слышал от рабочих о пище, было для меня ново и интересно. Потому-то я и решился написать об этом. Все мы, например, считаем мясо чрезвычайно важною составной частью пищи, считаем пищу плохою, неудовлетворительною, если в ней мало мяса, стараемся побольше есть мяса. Между тем мужик даже на самой трудной работе вовсе не придаёт мясу такой важности. Я, конечно, не хочу этим сказать, что мужик не любит мяса, разумеется, каждый предпочтет щи с «крошевом» пустым щам, каждый с удовольствием будет есть и баранину, и курицу — я говорю только о том, что мужик не придаёт мясу важности относительно рабочего эффекта. Мужик главное значение в пище придает жиру. Чем жирнее пища, тем лучше: «маслом кашу не испортишь», «попова каша с маслицем». Пища хороша, если она жирна, сдобна, масляна. Щи хороши, когда так жирны, «что не продуешь», когда в них много навару, то есть жиру. Деревенская кухарка не скоро может привыкнуть к тому, что бульон должен быть крепок, концентрирован, а не жирен, её трудно приучить, чтобы она снимала с супа жир: «что это за варево, коли без жиру». Если случится, что у меня обедает «русский человек», например, заезжий купец, то Авдотья непременно подает жирный суп и все кушанья постарается сделать жирнее. Желая хорошенько угостить на Никольщине почётного гостя, деревенская баба, подавая жареный картофель или жареные грибы, непременно обольёт их ещё сырым постным маслом. В какой-то сказке про кота говорится: «Жирно ел, пьяно пил, слабо б…». Когда хотят сказать, что богатый мужик хорошо ест, то не говорят, что он ест много мяса, а говорят «он жирно ест», «масляно».

Также читайте наши материалы о русской кухне

Но вообще мужик тогда был не хуже современных вегетарианцев и питался в основном хлебом, кашей с постным маслом да кислыми щами. Щи из кислой капусты были вообще одним из основных блюд в русской народной кухне. Русский мужик не мог без кислоты, и выбирая между пресным супом с говядиной и кислыми щами с салом, он выбирал последнее. Лучше червивая капуста, чем никакой. Не было кислой капусты — заменяли её квашеными бураками. Не успели заквасить овощи — заквашивали щи кислой сывороткой и сколотинами из чухонского масла. Могли добавлять кислый квас, огуречный рассол, закисшее тесто, кислый чёрный хлеб. Короче говоря, вопрос кислоты в пище для русского мужика был одним из самых первостепенных. И во время войны это знали, отправляя солдатам сушёную кислую капусту.

Так как черный ржаной хлеб составляет главную составную часть пищи, то хлеб должен быть крут, не вадок, не тестян, хорошо выпечен, из свежей муки. На хлеб рабочий обращает главное внимание. Хороший хлеб — первое дело, но одного только хлеба для полной работы мало. Затем, прочная пища должна состоять из щей с хорошей жирной солониной или соленой свининой (ветчиной — только не копчёной) и гречневой каши с топлёным маслом или салом. Если при этом есть стакан водки перед обедом и квас, чтобы запить эту прочную, крутую пищу, то пища будет Образцова, самая прочная, такая, при которой можно сделать maximum работы, вывезти наибольшее количество земли, нарезать наибольшее количество дров, выпилить наибольшее количество досок. С такой пищей можно перейти Альпы, перетащить через Балканы, под звуки дубинушки, пушки, отмахать поход в Индию.

Совершенно понятно, что нормальная пища солдат — щи и каша, — выработанная продолжительным опытом, совпадает с образцовой народной пищей, при которой можно произвести наибольшую работу. Никакие гороховые колбасы, никакие консервы не могут заменить этой простой пищи, и вся задача только в том, чтобы эта пища была хорошо приготовлена и из хороших материалов.

Щи и каша — это основные блюда. Уничтожить кашу — обед не полный, уничтожить щи — нет обеда. Разумеется, если добавить что-нибудь к такому прочному обеду, так не будет хуже. И после такого обеда артель в 20 человек с удовольствием съест на закуску жареного барана или телёнка, похлебает молока с ситником, но всё это уже будет лакомство.

В постные дни солонина в щах заменяется снетком, который кладется только для вкуса, или горячие щи заменяются холодными, то есть кислой капустой с квасом, луком и постным маслом. Коровье масло или сало в каше заменяется постным маслом.

Солонины, говядины или свинины в скоромные щи кладётся немного, так что крепкого бульона не получается — лишь бы только навару (жиру) было побольше, если говядина не жирна, то к ней прибавляют свиного сала.

О свободном ношении оружия

Садясь в саночки, я заметил в них ружьё.

— Зачем это ружьё? — спрашиваю у старосты.

— Для случаю; может, и тетеревок попадётся.

Потом я увидал, что здесь зимой почти каждый ездит вооружённым для «случаю». Господа побогаче по преимуществу возят с собою револьверы. Мелкие господа, приказчики, старосты, дворовчики, крестьяне, у которых есть ружья, возят или носят с собою ружья, а у простого мужика или топор за поясом, или дубина в руках: каждый, в особенности зимой, отправляясь куда-нибудь один, берёт с собой про запас что-нибудь. Не подумайте, чтобы у нас было непокойно; ни об убийствах, ни о грабежах, ни о крупных воровствах — конокрадство появилось только в последнее время — в наших местах не слышно. А между тем каждый имеет при себе «запас для случаю», неровен час, зверь или злой человек наскочит. Конечно, прежде всего зверя боятся, но и «случай» всегда имеют в виду, и каждый смотрит подозрительно на всякого встречного, точно ожидает в нём встретить разбойника. Я думаю, однако, что оружие огнестрельное, например, ружьё, револьвер, в смысле его применения, вещь бесполезная и что дубина в сильных руках гораздо лучше; но ружье имеет значение для «страху»: всё-таки не так сунется, если видит в руках ружьё или другой какой-нибудь запас. Применить к делу револьвер редко может встретиться надобность, потому что у нас нет специалистов по части грабежей, нет людей, которые занимались бы этим делом, как настоящие разбойники, и поджидали проезжающих на дорогах. Конечно, бывают и убийства и грабежи, но большею частью случайно, без заранее обдуманной цели, и обыкновенно совершаются выпивши, часто людьми в обыденной жизни очень хорошими…

…Все «случаи». Повторяю, специалистов по части убийств и грабежей, настоящих разбойников нет, но каждый всегда опасается «случая» и остерегается всякого, даже своего знакомого. Встретились вы с человеком в глухом месте — иди, брат, своей дорогой, отваливай прочь, кто тебя знает, что у тебя на уме, да и сам ты не знаешь, что тебе сейчас на ум придёт. Встречный же, видя, что вы с «запасом», остерегается.

В те времена о крестьянах говорилось много, но всё без толку. Чего только им не приписывали. Кто-то говорил о них как о совершенно глупых и безответственных людях, которые не понимают собственного хозяйства и которых нужно бесконечно учить ему. Кто-то же, наоборот, приписывал им стремление к образованию и наделял их только самыми благородными характеристиками. Из Петербурга всем этим говорящим было, вероятно, лучше всех видно крестьянскую недобросовестность или их стремление к самосовершенствованию. На деле же всё было гораздо сложнее, чем в газетных статьях и докладах на хозяйственных съездах. В Батищево, во всяком случае, мужик знал хозяйство не хуже некоторых агрономов, учиться желания не имел, судов не любил, инициативу не проявлял и подчинялся во всём вышестоящему начальству. Почти как в армии. Тем не менее простофилями крестьяне не были, отлично понимая и простые расчёты, и собственное хозяйство.

Городским, чтобы всё это осознать, вероятно, нужно было сменить свой сюртук на красную фланелевую рубаху и полушубок, комитеты на телят и поросят, шампанское на водку, карету на бегунки, театры на бабьи песни, а бифштекс на щи с солониной. И если не сопьются, то, может, что и узнают. К такому познанию и призывал Александр Николаевич.

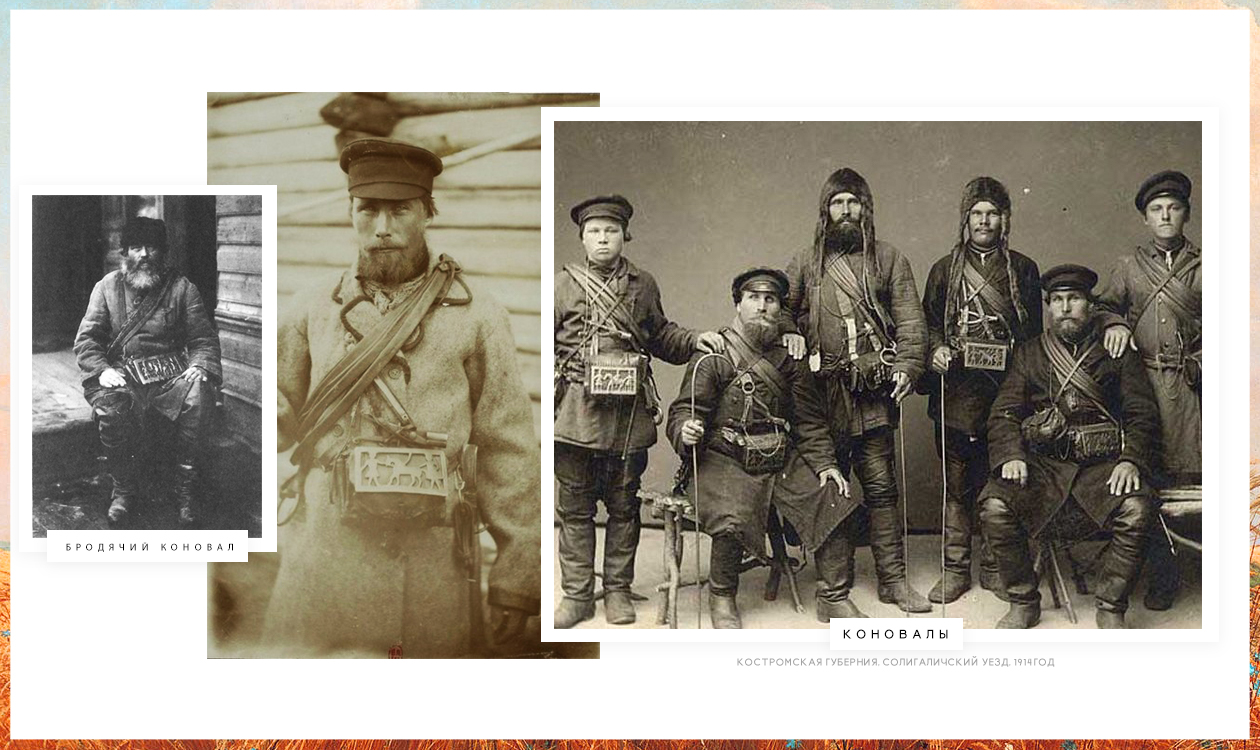

Чрезвычайно интересными и умными людьми Энгельгардт считал странствующих коновалов, доморощенных ветеринаров, занимавшихся в основном кастрацией домашних животных и отчасти их лечением, и передававших свои знания из поколения в поколение.

Два раза в году — весной и осенью — коновалы отправляются из своих сёл на работу, работают весной и возвращаются домой к покосу; потом опять расходятся на осень и возвращаются на зиму домой. Каждый коновал идёт по известной линии, из году в год всегда по одной и той же, заходя в лежащие на его дороге деревни и господские дома, следовательно, каждый коновал имеет свою постоянную практику, и, обратно, каждая деревня, каждый хозяин имеет своего коновала, который побывает у него четыре раза в год: два раза весною — идя туда и обратно — и два раза осенью. Коновал заходит в каждый дом и кастрирует всё, что требуется, понятно, что он знает все свои деревни и в деревнях всех хозяев поименно. Обыкновенно, идя весною вперёд, коновал только работает, но платы за работы — по крайней мере у крестьян — не получает, потому что, если операция была неудачна, платы не полагается. Проработав весну и возвращаясь домой, коновал на обратном пути опять заходит ко всем, у кого он работал, и собирает следующий ему за труды гонорар. Часто случается, что коновал и на обратном пути весною не получает денег от бедных крестьян, у которых весною редко бывают деньги, тогда он ждёт до осени, когда у мужика будет «новь», когда он разбогатеет, и получает весенние долги во вторую свою экскурсию, причём берёт не только деньгами, но и хлебом, салом, яйцами, для чего обыкновенно имеет с собою лошадь. Пройдя сотни вёрст, обойдя тысячи крестьянских дворов, кастрировав несметное число баранчиков, поросят, бычков, коновал помнит, где, сколько и чего он сделал и сколько остается ему должен каждый хозяин, у которого он работал. Коновалы представляют интереснейший пример того, как потребность вызывает необходимых деятелей. Кастрирование домашних животных — такая потребность, без которой не может существовать ни одно хозяйство, и вот эта потребность создала целый класс деятелей, достигших в этом деле замечательного искусства, и устроила его необыкновенно практично, просто, удобно.

В производстве самой операции кастрирования коновалы достигли большой ловкости, что совершенно понятно ввиду той огромной практики, которую они имеют. Заходящий ко мне коновал Иван Андреевич — коновалы пользуются большим почетом у крестьян и их обыкновенно зовут по отчеству — в течение пяти лет кастрировал у меня множество различных животных, и не было ни одного несчастного случая, все животные после операции выхаживались легко и скоро. Точно так же ни от одного из соседних крестьян я не слыхал, чтобы когда-нибудь коновал сделал операцию неудачно, чтобы животное околело вследствие операции. Это и понятно, так как коновал дорожит своей репутацией, то, осмотрев животных до операции и заметив, что которое-нибудь нездорово, он предупреждает об этом хозяина, указывает, в чём болезнь, для того, чтобы потом не подумали, что животное заболело от операции. Впрочем, хозяину нечего опасаться, потому что если он пожелает, то может у того же коновала застраховать своё животное. За свою работу коновалы берут недорого: за кастрирование баранчика — 5 копеек, за боровка — 5 копеек, за бычка — 10 копеек и сверх того, если работы много, коновал получает полштофа водки и кусок сала, в котором он, по окончании работы, жарит себе на закуску поступающие в его пользу органы, вынутые при операции. Впрочем, коновал выпивает водку и съедает приготовленное им жаркое не один, а вместе с рабочими, которые помогали ему при работе, ловили и держали оперируемых быков. Какой ветеринар согласится кастрировать животных за такие цены!

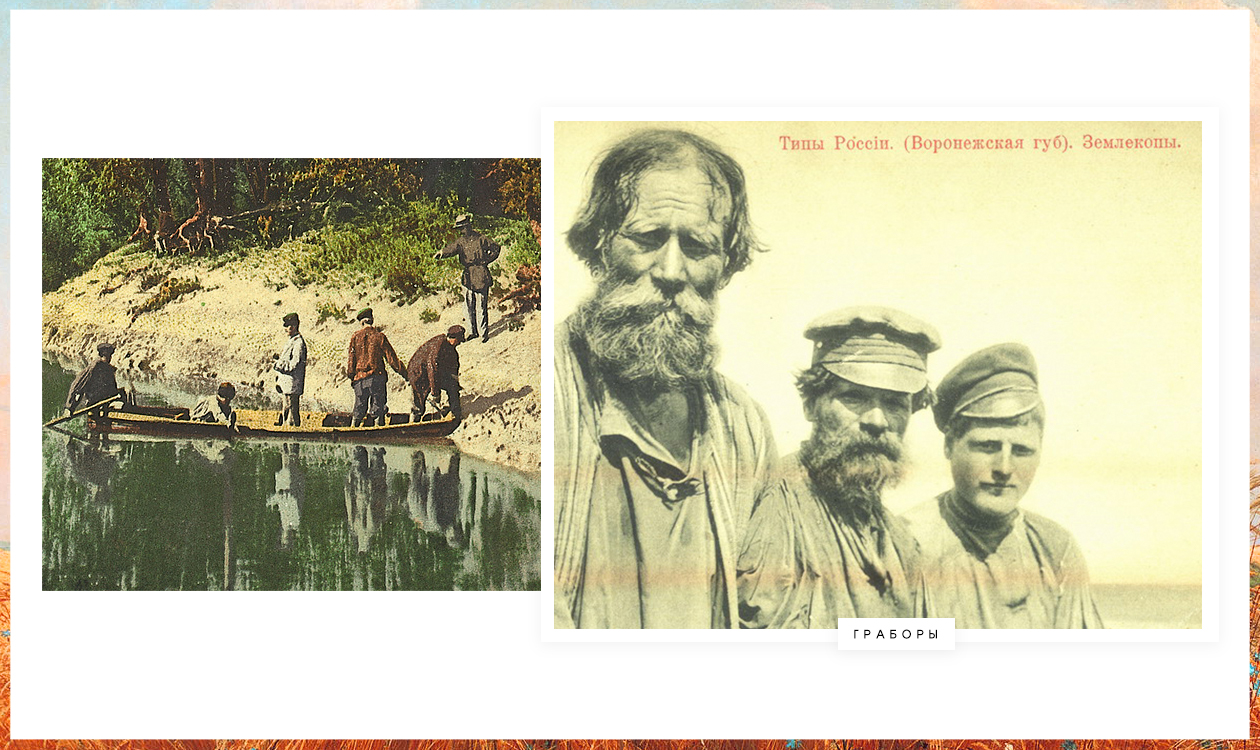

Но больше всего Александр Николаевич восхищался в своих письмах землекопами или, как их тогда называли, граборами:

Недалеко от меня, за Днепром, есть несколько волостей, населённых граборами, исконными, старинными граборами, которые ещё при крепостном праве занимались этим ремеслом. Специальность граборов — земляные работы: рытье канав, прудов, погребов, отсыпка плотин, плантовка лугов, выкапывание торфяной земли, штыкование садов и огородов, отделка парков, словом — все работы с заступом и тачкой. Но, если требуется, граборские артели исполняют и всякие другие хозяйственные работы: корчуют пни, деревья, кусты, косят, пашут, молотят, словом, — делают всё, что потребуется в хозяйстве. Все хозяйственные работы граборы исполняют хорошо, потому что они сами хозяева и занимаются дома земледелием, а граборское ремесло служит им только подспорьем.

Исконные, старинные граборы, из поколения в поколение занимающиеся граборским делом, достигли в земляном деле высочайшей степени совершенства. Нужно видеть, как режет грабор землю, вырывая, например, прудок, — сколько земли накладывает он на тачку, как везёт тачку! Нужно видеть, как он обделывает дёрном откосок! До какого совершенства, до какого изящества доведена работа! Грабор работает, по-видимому, медленно: он тщательно осматривает место работы, как бы лучше подладиться, тщательно выбирает такой дёрн, какой ему нужен, режет землю тихо, аккуратно, так, чтобы ни одной крошки не осталось, ни одной крошки не свалилось с заступа, — он знает, что всё это будет потеря работы, что все эти крошки придётся опять поднять на ту же высоту, с которой они свалились. Нельзя не залюбоваться на граборскую работу, тем более, что вы не видите, чтобы грабор делал особенные усилия, мучился на работе, особенно напрягал мускулы. Ничего этого нет. Он работает, как будто шутя, как будто это очень легко: дёрн, глыбы земли в пуд весом грабор отрезывает и выкидывает на тачку, точно режет ломтики сыру. Так это всё легко делается, что кажется, и сам так бы сделал. Только тогда и поймёшь, как трудна эта граборская работа, сколько она требует науки, когда рядом со старым опытным грабором увидишь молодого, начинающего, недавно поступившего в артель.

Сравнительное ли благосостояние, вследствие большого заработка, или особенности граборской работы, требующей умственности тому причиною, но граборы очень интеллигентны, и смышлёны. Не говоря уже о том, что настоящий грабор отлично определит, как нужно провести канавы, чтобы осушить луг, отлично спустит воду, сделает запруды и стоки, чтобы наидешевейшим образом исправить худое место на дороге — сам становой со всеми своими «курятниками» не сделает лучше, — вычислит ёмкость вырытого пруда (для этого всегда в артели есть особенный умственный человек), поставит лизирки, чтобы нивелировать местность. Замечательно ещё и то, что граборы обладают большим вкусом, любят всё делать так, чтобы было красиво, изящно. Для работ в парках и садах, при расчистке пустошей, если кто хочет соединить полезное с приятным, граборы — просто клад. Даже немцы-садовники, презирающие «русски свинь мужик», дорожат граборами. В самом деле, стоит только сказать грабору, чтобы он так-то и так провел дорожку, обложил дёрном, перекопал клумбу, сделал насыпь, сточную канаву, и он тотчас поймёт, что требуется, и сделает все так хорошо, с таким вкусом, с такою аккуратностью, что даже немец удивляться будет.

Не обходит в своих письмах Энгельгардт и кулаков, утверждая, что известной дозой кулачества обладал каждый крестьянин, если он не был совсем уж недоумком или добряком, и что каждый мужик в известной степени был щукой, которая не давала дремать карасю. Сильно развитый крестьянский индивидуализм со стремлением к эксплуатации, зависть, недоверие друг к другу, высокомерие сильного, жёсткость к порубам, потравам и конокрадству — всё это тоже были черты тогдашних крестьян, незаметные для большинства народников. Для мужика каждый человек был эгоистом и только мир да царь, как он считал, думали обо всех. Мужиков, ставших богатыми кулаками, в деревне не любили, но тем не менее слушали их и считались с ними, понимая их огромную в деревне роль. Но не было худа без добра. Всё это, по замечанию Александра Николаевича, не мешало крестьянам гуманно относиться к слабому и несчастному: ребёнку, идиоту, нищему, пленному и иноверцу. Вот пример того, как крестьяне относились к французам:

«Погревшись на солнце, я второй раз отправляюсь по хозяйству и прежде всего захожу к „старухе“. „Старуха“ — старая баба лет семидесяти с хвостиком — она помнит разоренье и любит рассказывать, как бабы ухватами кололи француза, что не мешает ей, однако, относиться к французам дружелюбно, потому что, говорит она, французы народ добрый, — но ещё здоровая, бодрая, энергичная, деятельная».

«Весна в полном разгаре, всюду зелень и благоухание, черёмуха в полном цвету, козелец зацветает, в лесу стоит весенний гул от пения птиц, жужжания насекомых, земля тепла, хоть босиком ходи, на пашне пахнет земляными червями — вот он, посевный запах. Возвращаясь домой, встретил „деда“; бежит босиком, в одной рубахе и мокрых портах, и тащит что-то в ведёрочке, должно быть, раков или рыбу. — Вот, думаю, кто мне скажет насчёт посева. „Дед“ — старик из ближайшей деревни, совсем сивый, как у нас говорят, был уже взрослым мальчиком в разорённый год и хорошо помнит французов» — «обходительный, говорит, народ!» — потому что держал лошадей, которых его отец ковал проходящим французским кавалеристам».

Про духовенство

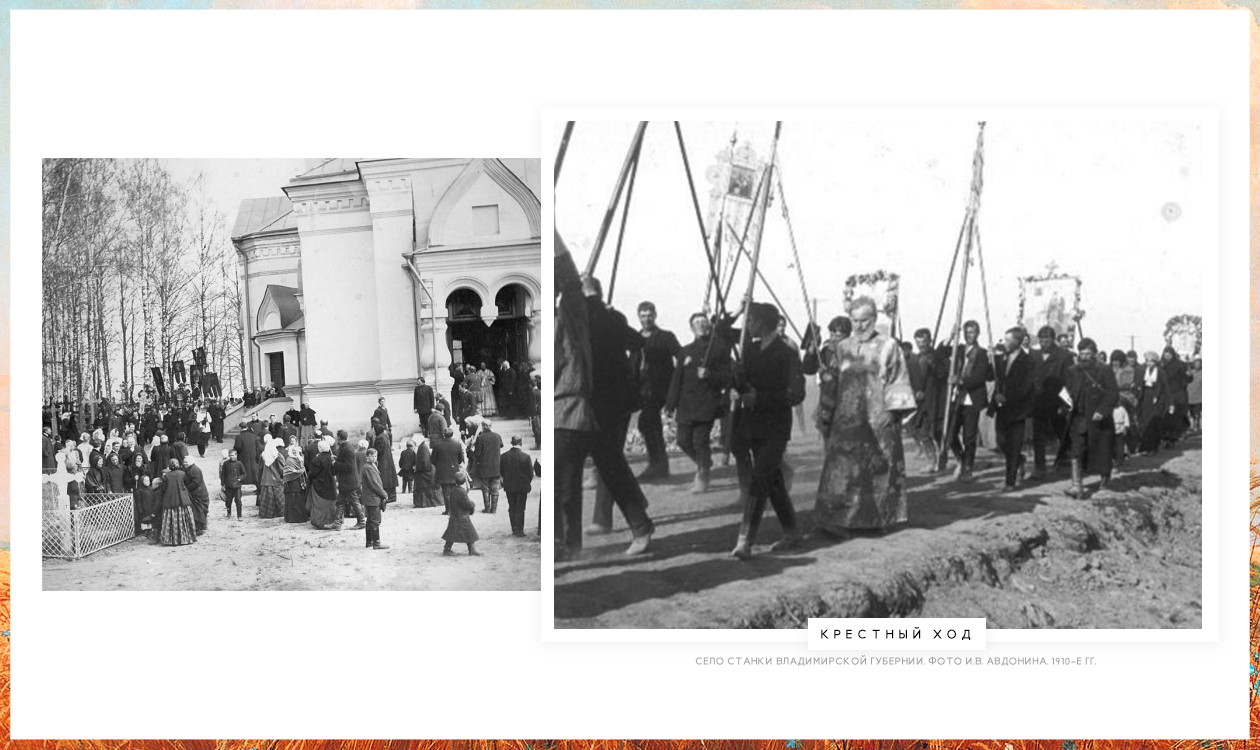

Церквей в Батищево было много, а приходы были маленькими. Крестьяне держались своих приходов со своими могилками, и у каждой деревни был свой праздник: у одной Покрову-батюшке, у другой Троице-матушке, у третьей Вознесению.

Поповские доходы были ничтожными. Священники проделывали путь в семь вёрст для того, чтобы совершить водосвятие на скотном дворе у барина и получить за это сущие копейки. От крестьян они, конечно, получали побольше, обходя чуть ли не все дворы своего прихода, а во время Святой, например, получали ещё и яйца всю неделю. Но в сумме их доход всё равно выходил ничтожным. Поэтому каждый поп должен был заниматься хозяйством. И, по замечанию автора, пожилые причетники были самыми лучшими хозяевами.

Не только доходы сельских священников оставляли желать лучшего, но и их образованность, которая была зачастую не выше, чем у крестьян. Однако никто так хорошо не знал народа во всех его тонкостях, как попы. В своём приходе они досконально знали каждого крестьянина. А крестьянин, в свою очередь, уважал поповское дело, измеряя качество его службы длиной сгоревшей свечи: чем меньше осталось от свечи, тем качественнее была служба. Сообразно этому же они определяли дорого ли берёт поп за неё. Вот, например, забавная история, описывающая отношения мужика и попа, которую приводит Александр Николаевич в письмах:

Характеристичен рассказ одного знакомого мне дьякона, доказавшего мужику, что их поповский труд не лёгок и что они недаром тоже получают деньги.

«Какая ваша работа, — говорит мне один мужик, — рассказывал дьякон, — только языком болтаете!» — «А ты поболтай-ка с моё», — говорю я ему! — «Эка штука!» — «Хорошо, вот будем у тебя служить на Никольщину, пока я буду ектенью да акафист читать, ты попробуй-ка языком по губам болтать». И что ж, сударь, ведь подлинно не выдержал! Я акафист-то настояще вычитываю, а сам поглядываю — лопочет. Лопотал, лопотал, да и перестал. Смеху-то что потом было, два стакана водки поднёс: «Заслужил, — говорит, — правда, что и ваша работа не лёгкая».

Знал дьякон, чем доказать мужику трудность своей работы!

— Поступая в новый приход, — рассказывал мне один поп, — чтобы заслужить уважение, нужно с первого раза озадачить мужика: служить медленно, чтобы он устал стоять, чтобы ему надоело, чтобы он видел, что и наше дело не лёгкое, или накадить больше — нам-то с привычки, а он перхает.

Что надевали

Армяк

Мужик носит полушубок, как комнатное одеяние, и снимает его только во время обеда и ужина; он сидит в полушубке в избе, выходит в нём во двор, в нём же работает. Надев полушубок поутру, он не снимает его до вечера, за исключением обеда, — потому что работает в полушубке на дворе, задаёт скоту корм, носит и рубит дрова. Хозяин находится в таком же положении: он, если и не работает сам, а только распоряжается работами, всё-таки целый день должен быть на дворе. Отправляясь в дорогу, мужик сверх полушубка надевает или шубу-тулуп — в сильные морозы, или армяк — в ненастное время. Скинув шубу на морозе и оставшись в полушубке, можно делать всякую работу; приехав на постоялый двор и скинув шубу, мужик остаётся в полушубке, который не снимает в избе, пока не сядет за стол, в том же полушубке он выходит во двор посмотреть лошадей. Полушубок есть самая подходящая для нас зимняя одежда, когда он надет прямо сверх жилета или шерстяной рубахи гарибальдийского покроя — такая рубаха для нас тоже очень подходящий костюм и соответствует мужицкому суконному полузипуннику. В полушубке тепло и движения нисколько не стеснены; покрой его чрезвычайно рационален; рукава длинны, в локте широки и на конце узки — свободно и не продувает; на груди двойной мех, полы длинны и одна заходит за другую, талия длинная. Раз вы надели полушубок, вам нужен пояс, как у мужика, или ремень, как у бывшего дворового человека, для того, чтобы стянуть полушубок в талии. Затем на шею шерстяной шарф, рукавицы, шерстяные чулки, валенки, теплая шапка, длинные волосы, чтобы закрыть уши, башлык. Башлыки теперь сильно распространились между приказчиками, бывшими дворовыми, мещанами, купцами, ездящими по уезду; у крестьян же башлыки встречаются редко, потому что крестьянин старается вообще ничего не покупать и обходиться своим, непокупным…

…Ездить в гости в таком костюме нельзя. Нельзя сидеть в комнатах в валенках и полушубке; в тёплой комнате, во-первых, жарко, во-вторых — валенками испачкаешь пол, а полушубком — мебель. Распростаться, снять полушубок, как делают крестьяне в теплой избе, и остаться в рубахе и жилете неприлично, и этим все будут скандализироваться. Таким образом, выходит, что или вовсе нельзя бывать у помещиков, которые живут по-барски, или нужно иметь два костюма — городской и деревенский. Я соединяю одно с другим: весною, осенью, зимою дома хожу в полушубке и валенках или высоких сапогах и в таком же костюме бываю у крестьян, прасолов, попов и помещиков средней руки, живущих подобно мне; в гости же к барам езжу в немецком платье, слегка измененном.

Как было бы хорошо носить несколько измененный русский костюм! Русская рубаха, широкие панталоны, высокие сапоги — что может быть удобнее в деревне? Сверху — летом пиджак и для защиты от пыли лёгкий армячок, зимою — полушубок. Русский костюм, несколько измененный, уже мало-помалу проникает в среду небогатых помещиков.

Но кто же одевал мужиков? Откуда бралась их одежда? Кто им готовил?

Всё это делали бабы, не важно, жёны ли, сёстры, невестки. Мужик при этом ничего не давал бабе на покупку одежды. Она одевалась сама и одевала всю семью. В Батищево всё, что было в её собственности из двора, и то до тех пор, пока был жив муж, было волной от овец и льном в сыром, неотделанном виде:

Всё, что у неё останется — деньги, вырученные от продажи счёска, лишние полотна, намётки и пр., — составляет её неотъемлемую собственность, на которую ни муж, ни хозяин, никто не имеет права. Точно такую же собственность бабы составляет всё то, что она принесла с собою, выходя замуж, что собрала во время свадьбы, все те копейки, которые заработала, собирая ягоды и грибы летом и пр. Баба всегда падка и жадна на деньги, она всегда дорожит деньгами, всегда стремится их заработать. Между мужиками еще встречаются такие, которые работают только тогда, когда нет хлеба, а есть хлеб, проводят время в праздности, слоняясь из угла в угол, между бабами — никогда.

Но несмотря на всё это, положение баб в деревне, по словам Энгельгардта, было вполне привилегированным, и вся сила была у них. Пороть бабу было нельзя, податей она не платила, а если задевали её интересы, то в их защите она всегда осиливала мужика:

Баба подвижна, охотно идёт на работу, если видит себе в том пользу, потому что у бабы нет конца желаниям, и, как бы ни был богат двор, как бы ни была богата баба, она не откажется от нескольких копеек, которые достаются на её долю, когда дарят на свадьбе игрицам, величающим молодых и гостей. Баба всегда копит, уже маленькой девочкой она бегает за ягодами и грибами, если есть кому продать их, и копит вырученные деньги на наряды — на платки, крали. Вырастая, она копит на приданое, и деньги, и полотна, и намётки, и вышивания. Выйдя замуж, баба копит на одежду себе, детям, мужу. Замечательно, что баба считает себя обязанною одевать мужа и мыть ему белье только до тех пор, пока он с нею живёт. Раз муж изменил ей, сошелся с другою, первое, что баба делает, это отказывается одевать его: «живешь с ней, пусть она тебя и одевает, а я себе найду». Угроза эта обыкновенно действует очень сильно. Под старость баба копит себе на случай смерти: на гроб, на покров, на помин души.

Во дворе нет денег для уплаты повинностей, нет хлеба, а у бабы есть и деньги, и холсты, и наряды, но все это — её собственность, до которой хозяин не смеет дотронуться. Хозяин должен достать и денег, и хлеба, откуда хочет, а бабьего добра не смей трогать. Бабий сундук — это ее неприкосновенная собственность, подобно тому, как и у нас имение жены есть её собственность, и если хозяин, даже муж, возьмёт что-нибудь из сундука, то это будет воровство, за которое накажет и суд. Еще муж, когда крайность, может взять у жены, особенно если они живут своим двором отдельно, но хозяин не муж — никогда; это произведёт бунт на всю деревню, и все бабы подымутся, потому что никто так ревниво не охраняет своих прав, как бабы. По смерти мужа его имущество наследуют сыновья, по смерти бабы — по преимуществу дочери (говорю по преимуществу, потому что все это усложняется в разных частных случаях). Например, если умирает старуха, все сыновья и дочери которой уже женаты и выданы замуж, то имущество старухи поступает младшей дочери; если, умирая, баба оставляет сына и дочь несовершеннолетних, то наряды, полотна и пр. поступают дочери, а деньги — сыну, и пр. и пр.

Хозяйство

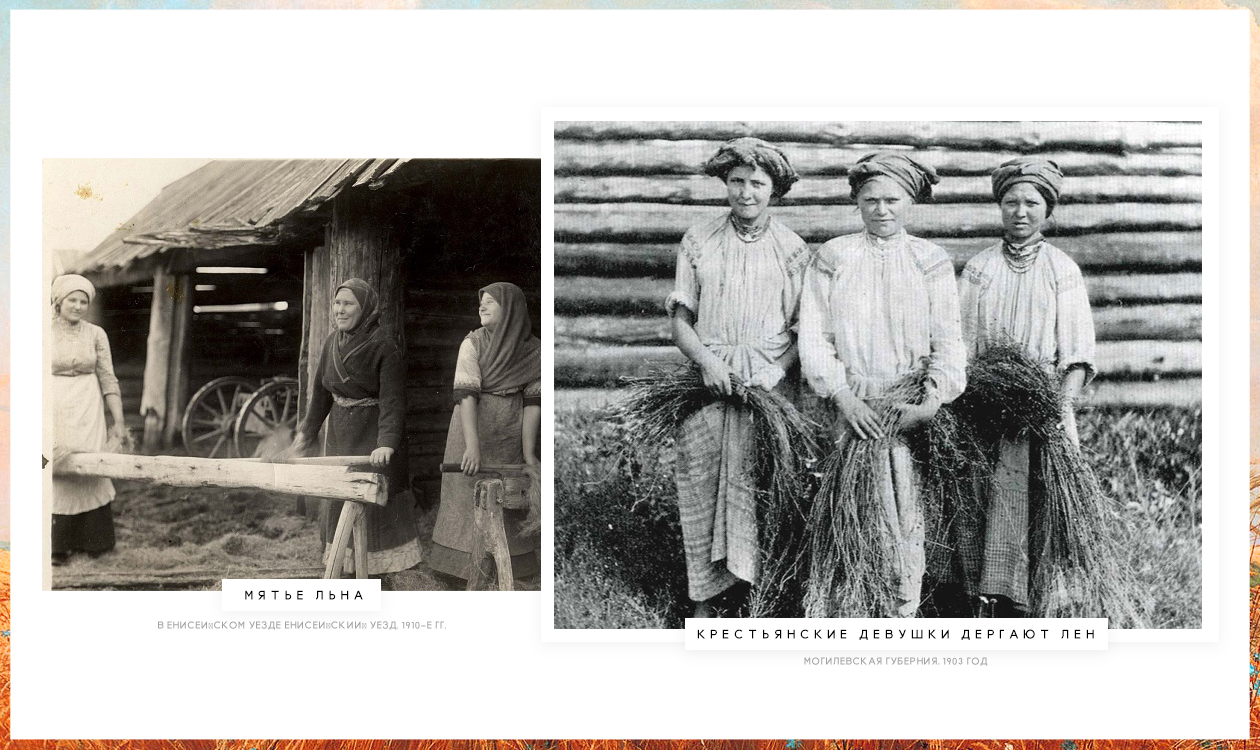

Важную роль в экономике Российской Империи играло льняное хозяйство. У Сергея Сергеевича Ольденбурга в «Царствовании императора Николая II» ярко описывается, как к концу XIX века больше половины всего льна в мире вырастало на русских полях, и как в западных губерниях Российской Империи голубые пространства льна чередовались золотыми нивами. Энгельгардт знал, какой высокий доход давал лён, и не прошёл мимо этой золотой жилы, всячески сетуя на то, что другие не следовали его примеру:

Даже при плохом урожае — в прошедшем году я получил по 35 рублей чистого дохода с десятины — окупает землю; только совершенное отсутствие хозяев — все на службе, и это правильно, потому что, по моим расчётам, служба без всякого риску даёт ещё более дохода, чем лён, — причиною, что земля пустует, зарастает березняком, вместо того чтобы производить лён. Все земли, которые запущены после «Положения» и пустуют, могли бы быть теперь обращены под лён или пшеницу, и если бы это сделали, то народ в нашей местности не голодал бы и не должен был бы отправляться на дальние заработки. Вы не поверите, как тяжело хозяину смотреть на такое положение: превосходные земли, которые могли бы производить лен и хмель, пустуют, зарастают кустами, березняком, а тут же рядом измученные люди болтают кое-как пустую землю, которая не даёт им куска чистого хлеба. То же самое количество работы, то же число пудо-футов работы в одном случае дало бы на 100 рублей продуктов, а в другом дает только на 10 рублей. Не обидно ли, что работа прилагается так бесплодно? Мне постоянно говорят здешние хозяева, что они лён не сеют, потому что он истощает землю. Не знаю, откуда явилось такое ложное мнение (после льна хлеб родится ещё лучше), но если даже допустим, что это верно, если допустим, что лён портит землю, то это всё же ничего не значит. Если я получу от льна 100 рублей чистого дохода с десятины, то не всё ли мне равно, что земля истощится — да хоть бы она совсем провалилась, — когда я за эти 100 рублей могу купить три таких же десятины.

Лён выбирался, как правило, бабами. Десятина делилась на их количество, и каждая баба брала по жребию свой участок. Брань во время делёжки стояла такая страшная, что, казалось, начнётся драка, но всё всегда было нарезано с удивительной точностью. Затем шла молотьба, при которой бабы по-прежнему работали по отдельности. И, наконец, наступало мятьё. Мялся лён уже сообща, артелью, и в то время, когда бабам уже приходила пора работать на себя, а не на барина. Желание заниматься подобной работой было не у каждой. Но если хозяин знал психологию баб, умел объяснить им то, что работа со льном даёт в несколько раз больше денег, чем любая другая, и обещал не давать денег на руки их мужикам, то можно было избежать бабских перекоров и собственных убытков. Энгельгардт этими знаниями владел и пользовался в совершенстве.

Пустовало огромное количество земли: отрезков, пустошей, пространств из-под вырубленных лесов. Количество таких пустующих земель во много раз превосходило количество пахотных. Малоземелье, уход бывших хозяев в города, проблемы с удобрением, все эти факторы отрицательно сказывались на благосостоянии мужика в Смоленской Губернии. Но Энгельгардт считал, что подобная проблема решаема. Во всех своих письмах он постоянно отмечал необходимость соединения земледельцев в артели для хозяйствования сообща и умножения ими своей земли, покупая её при содействии крестьянского банка. Он считал, что даже при недостатке земли, при обременении её высокими налогами, при засилье начальников с их бесполезными требованиями, многосемейный дом с хорошим хозяином будет зажиточен. В письмах он приводит реальные примеры из своих наблюдений, согласно которым двор с землёй, не разделённой на малые нивки, где работа производится сообща (молотят на одном овине, сено кладут в одну пуню, скот кормят на одном дворе, живут в одном доме с хорошим хозяином, у которого бабы по струне ходят) всегда богатеет. Но стоит только умереть хозяину, как земля начинает делиться и происходит потеря нажитого благосостояния: строятся новые избы, дворы, амбары, на всё это тратятся деньги, и из бывшего богатого двора образовывается несколько бедных.

«Рациональность в агрономии состоит не в том, что у хозяина посеяно здесь немного репки, там немного клеверку, там немножко рапсу, не в том, что корова стоит у него целое лето на привязи и кормится накошенной травой (величайший абсурд в скотоводстве), не в том, что он ходит за плугом в сером полуфрачке и читает по вечерам „Gartenlaube“. Нет. Рациональность состоит в том, чтобы, истратив меньшее количество пудо-футов работы, извлечь наибольшее количество силы из солнечного луча на общую пользу. А это возможно только тогда, когда земля находится в общем пользовании и обрабатывается сообща».

«…Я устроил своё хозяйство прекрасно. Результатов, могу сказать, достигнул блестящих. Система хозяйства, если она не во всех частях у меня вполне проведена, то, по крайней мере, совершенно для меня ясна. И что же? Я вижу, что стоит мне, не то, что бросить хозяйство, а только заболеть, и всё пойдет прахом — никто не будет знать, что делать, где что сеять. Это понимает и мой староста, и другие крестьяне. „Умрёте — и ничего не будет, всё прахом пойдёт“, — говорит староста. „Кончится тем, что и вы сдадите имение в аренду немцу“, — говорил мне один мужик. И действительно, умри я — и всё разрушится, если дети мои не перейдут к новой форме хозяйства, не сделаются сами земледельцами, не сумеют создать интеллигентную деревню, работающую на артельном начале».

Александр Николаевич не приветствовал фабрики и заводы, говоря, что мелкие хозяйства вроде деревенских винокурен, маслобоен и кожевен — нужнее. Он призывал к взращиванию образованных хозяйственников и хотел, чтобы образованные и теоретически подготовленные люди шли работать на землю, потому что, как он считал, Россия — государство не промышленное, а земледельческое, а сам русский народ — земледелец.

Моему сыну, когда он войдёт в силу, окончит ученье и спросит меня: что делать? я укажу на пашущего мужика и скажу:

«Вот что — иди и паши землю, зарабатывай собственными руками хлеб свой. Если найдёшь другого, который пришёл к тем же убеждениям, соединись с ним, потому что двое, работая вместе, сообща сделают больше, чем работая каждый в одиночку, найдёшь третьего — ещё того лучше…».

Зарождавшаяся русская интеллигенция, услышавшая призыв Энгельгардта, действительно приходила к нему. Идеалисты, витающие в облаках, бежали служить выдуманному ими народу. Но по воспоминаниям Николая Энгельгардта, сына батищевского хозяйственника, общей почвы с народом у интеллигенции так и не нашлось. Александр Николаевич, старый дворянин и барин до мозга костей, был гораздо ближе крестьянину, чем самолюбивые и гордые разночинцы, поэтому повторить его успех не удалось никому. Три единственные попытки создания интеллигентских поселений провалились с треском. Среди интеллигенции не нашлось ни одного настоящего хозяина: мелкие интересы и расчёты они ставили выше дела. Да и у самого Энгельгардта так и не удалось доработать свою противоречивую систему интеллигентского артельного хозяйствования. После таких неудач Энгельгардт оставил свои воззвания к интеллигенции и занялся исключительно агрохимическими опытами.

Как настоящий учёный, он смог проверить свои давние теоретические наработки о влиянии фосфоритов и суперфосфатов на развитии хозяйства. Он положил много труда на разработку вопроса о фосфорнокислых туках, всячески призывая использовать в качестве удобрения кости, потому что фосфорная кислота бралась именно из них, и выискивая наименее затратный способ превращения их в муку. Затем от костей он перешёл к изучению залежей русских фосфоритов: ездил по Смоленской, Курской, Воронежской губерниям, делал десятки анализов, нашёл фосфориты под Москвой, обнаружил громадные залежи фосфоритов в камнях для мощения дорог и что уличная пыль в Курске была порошком фосфорной кислоты. Именно после его исследований состоялась кампания по разработке фосфоритов и даже устроился завод около Курска. В итоге, удобряя фосфоритной мукой рожь, он достиг видных результатов, которые заметили и сами мужики, начавшие выписывать у него мешки с этой мукой, чем страшно обрадовали его.

Но всё же произошло одно событие, заставившее умелого хозяйственника отвести свой взор от навоза и земли хотя бы на время. Началась война…

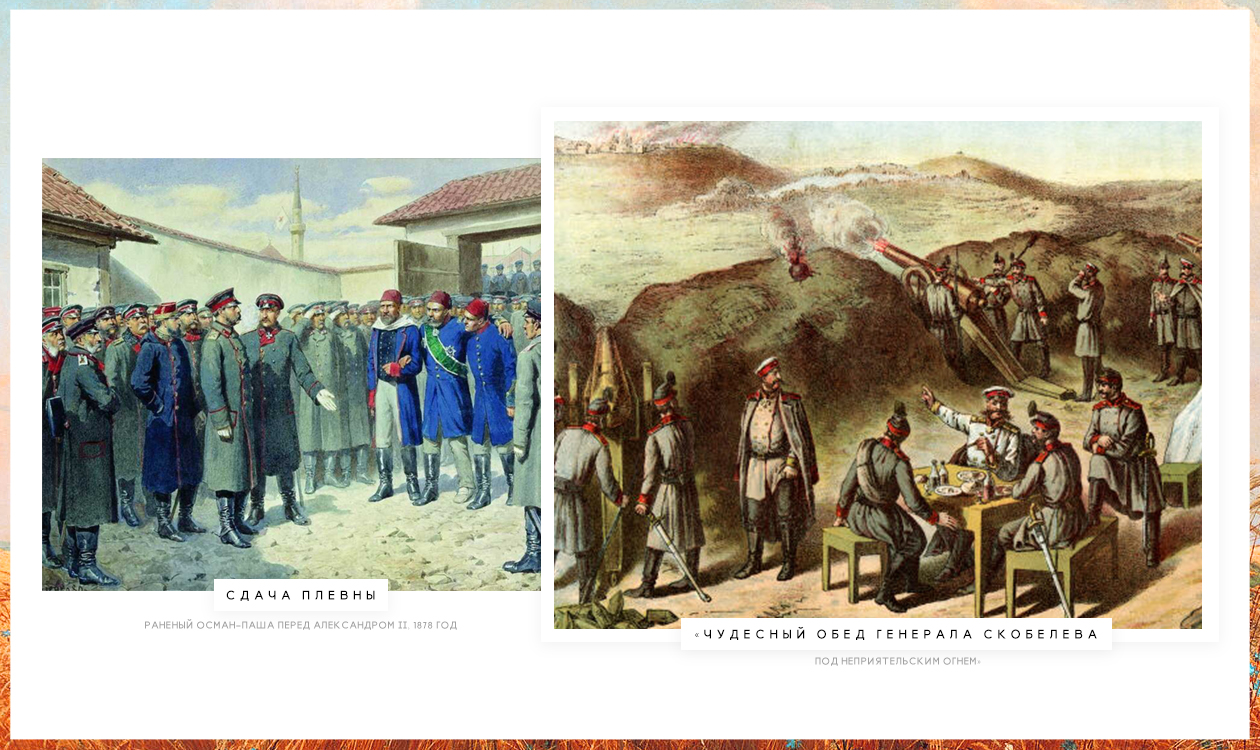

О русско-турецкой войне 1876-1877 гг.

На период написания писем Энгельгардтом выпала русско-турецкая война, и он, конечно, не обошёл вниманием это событие и реакции на него в деревне. Казалось бы, мог ли русский мужик интересоваться войной и сочувствовать ей, когда даже не знал, что такое Царьград? Как оказалось, мог, и с жаром. Находясь в переписке со сражающимися под Плевной и Карсом детьми и братьями, крестьяне просто не могли оставаться равнодушными к войне:

«Шипкинскую армию Скобелев взял! Гурко-Черняев взял Филиппополь!

Сегодня Михей привез газеты! Мир! Мы тотчас же подняли флаг. Все спрашивают, что значит флаг? — Мир! — Ну, слава тебе Господи! — крестится каждый. — А Костиполь взяли наши? — Нет. — Недоумение на лице. — А много наши турецкой земли забрали? — Много. — Третью часть забрали?.. — Больше. — Ну, слава тебе Господи! За здравие Скобелева подавали. Поп не принимает, имя, говорит, скажи.

— Михаил, Михаил Дмитриевич».

«Коробочник Михаила принёс военные картины — и „Чудесный обед генерала Скобелева под неприятельским огнём“, и „Штурм Карса“, и „Взятие Плевны“. Все картины Михаила знает в подробности и как прежде объяснял достоинства своих ситцев и платков, так теперь он рассказывает свои картины.

— Вот это, — объясняет он в застольной собравшимся около него бабам и батракам, — вот это Скобелев — генерал, Плевну взял. Вот сам Скобелев стоит и пальцем показывает солдатам, чтобы скорее бежали ворота в Плевну захватывать. Вон, видишь, ворота, вон солдаты наши бегут. Вот Османа-пашу под руки ведут — ишь скрючился! Вот наши Карс взяли, видишь, наш солдат турецкое знамя схватил? — указывает Михаила на солдата, водружающего на стене крепости знамя с двухглавым орлом.

— Это русское знамя, а не турецкое, — замечаю я.

— Нет, турецкое. Видите, на нём орел написан, а на русском крест был бы.

— Вот Скобелев обедает…

Сидоров привёз из города календарь. Иван, Авдотья, Михей, все пришли Гуркин портрет смотреть. У нас давно уже были все карточки — и Черняева, и Скобелева, и других, но Гуркиной не было. А Гуркинова портрета все ждали с нетерпением, потому что в народе ходит слух, что в действительности никакого Гурки нет, что Гурко — это переодетый Черняев, которому приказано называться Гуркой, потому что Черняева не любят, что как приехал Черняев, так и пошли турок бить. Слух, что Гурко — переодетый Черняев, распространили раненые солдаты, отпущенные домой на поправку. Понятно, что раненому солдату верят, как никому».

«Прислушайтесь к рассуждениям отдельных лиц — ничего не поймёте. Высказываются самые, по-видимому, бессмысленные вещи, смешные даже: Китай за нас подымется. Царь Китаю не верит, боится, чтоб не обманул, говорит ему: ты, Китай, свой берег Чёрного моря, стереги, а я, говорит, буду свой стеречь. Она от себя железную дорогу подземную в Плевну сделала и по ней турку войско и харч доставляла, а он-то, Черняев, англичанкину дорогу сейчас увидал и засыпать приказал. Ну, сейчас тогда Плевну и взяли, и т. д. Но масса в общей сложности имеет совершенно определенные убеждения. Турок надоел до смерти, всё из-за его бунтов выходит. Но отношение к турку какое-то незлобливое, как к ребёнку: несостоятельный, значит, человек, всё бунтует. Нужно его усмирить, он отдышится, опять бунтовать станет, опять будет война, опять потребуют лошадей, подводы, холсты, опять капусту выбирать станут. Нужно с ним покончить раз и навсегда. В тот момент, когда одни газеты говорят о необходимости мира, другие — робко заявляют о необходимости движения в Царьград, какой-нибудь мужик-коробочник, объясняющий, что это турецкое знамя, потому что на нём орёл написан, а на русском был бы крест, с полным убеждением говорит, что нужно „конец положить“. Говорит: „Оно там, что Бог даст, а нужно до Костиполя дойти“. „И дойдём, — говорит, — только бы кто другой не вчепился. А вчепится она — ей в хвост ударить, вот только бы Китай поддержал. Царь-то вот Китаю не верит“. Никакой ненависти к турку, вся злоба на неё, на англичанку. Турка просто игнорируют, а пленных турок жалеют, калачики им подают. Подают — кто? — мужики. А мещане, те издеваются — не все, конечно, — и побить бы готовы, если бы не полиция. Странно, что в отношениях к пленным туркам сходятся, с одной стороны, барыни и мужики, а с другой — купцы, мещане, чиновники-либералы».

Да и сам автор, отставной офицер, пылко переживал за Россию:

Сосед приводил обыкновенные доказательства о молодости солдат, а я сыпал примерами из французских войск прошедшего столетия…

— А Дунай?

— Дунай. Этакие-то не перейдут! — указал я на ввалившуюся в комнату толпу здоровых, молодых солдат, которые, промёрзнув в холодных вагонах, забежали погреться и, потопывая ногами, окружили солдатский стол с водкой. — Этакие-то не перейдут! Вы посмотрите только на них! И Дунай перейдем, и Балканы, и турецкую землю заберём, и Константинополь возьмём. Может, и побьют нас вначале, но в конце концов все заберём.

— Ну, положим, — согласился сосед, — что турок разобьём, но уж Константинополь не возьмём — этого Европа никогда не дозволит. Вы прочитали бы только, что пишут, что говорят за границей.

— И Европу расколотим! И в Европе мужик будет за нас. Кто пишет против нас? Английские, немецкие, венгерские, турецкие баре. Вот кто пишет, а мужик и в Европе за нас будет.

Но не смотря на неравнодушие к событиям на фронте, крестьяне ко всему этому относились как чему-то второстепенному, не самому важному и настоящему. То ли дело англичанка или Китай! Тогда в народе упорно ходили слухи о войне с коварной англичанкой. И чтобы что-нибудь вышло, нужно было соединиться с ней, а для того, чтобы соединиться, нужно было перевести её в свою веру. Не удастся — быть войне:

О войне стали поговаривать уже давно — года три, четыре тому назад. Носились разные слухи, в которых на первом месте фигурировала «англичанка». Потом стали говорить, что будет набор из девок, что этих девок царь отдаёт в приданое за дочкой, которая идёт к англичанке в дом. Девок, толковали, выдадут замуж за англичан, чтобы девки их в нашу веру повернули. Поднесение принцу Эдинбургскому Смоленской иконы Божьей Матери дало обильную пищу толкам и слухам, которые все можно свести к одной мысли — мы стремимся перевести англичанку в нашу веру.

Осенью 1875 года мне случилось быть на свадьбе у одного крестьянина. За обедом один из родственников невесты, старый солдат, посаженный подле меня хозяином, чтобы занимать меня, как почетного гостя, обратился ко мне с вопросом: что слышно о войне?

— Ничего не слышно.

— А вот у нас, ваше в-дие, ходит слух, что быть войне с англичанкой.

— Не знаю. Да отчего же с англичанкой?

— Не приняла… — как-то таинственно понизив голос, проговорил солдат, выразительно взглянув на меня. Меня это заинтересовало.

— Ну? — произнёс я, тоже понизив голос.

— В нашу веру не переходит…

В эту минуту хозяин прервал наш разговор, поднеся водку. Начался длинный процесс питья первого стакана водки с дутьём в рюмку, поклонами на все стороны, приговариванием «будьте здоровы», замечаниями, что водка что-то не того, сорна, молодые при этом целуются, то есть, лучше сказать, — молодая целует мужа, который сидит, как истукан, а она привстает, берёт его руками за голову, поворачивает и звонко целует в губы. Молодая должна выказывать любовь к мужу, а он только принимает её ласки: если муж нравится молодой и она целует его по охоте, то выходит очень эффектно.

— Да, — обратился я к солдату, желая возобновить прерванный разговор, — что-нибудь да будет.

— Что и говорить!

— Только по газетам ничего не слышно.

— В народе толкуют.

— Да.

— Икону подносили, — проговорил он, опять понизив голос.

— Ну.

— Не принял… рассердился… плюнул… — прошептал он мне на ухо.

— Что ты? Не может быть!

— Я и сам не верю, потому что, если б так… неужели же она, матушка царица небесная, и святые угодники не разразили бы его тут же на месте.

— Вот оно что!

— В народе толкуют, мужицкие слухи, ваше в-дие! Говорят, будет война. Вот и по волостям ужасно строго насчёт бессрочных приказано. Чтобы каждый староста знал, где, кто, подводчики чтобы были наряжены и все прочее.