Недавно в «Медузе» были опубликованы размышления Льва Лурье о Российской Империи, ставшие своеобразным ответом на книгу Зыгаря «Империя должна умереть». Размышления весьма краткие и в итоге подводящие к выводу о том, что Дореволюционная Россия была менее свободной страной, чем нынешняя.

Дискуссия на эту тему весьма своеобразна, поскольку сто лет назад любая страна была менее свободной, чем нынешняя, эволюцию общества никто не отменял, как и смягчение нравов. Сто лет назад в США неженатым мужчине и женщине не сдали бы ни один номер ни в одном отеле для совместного проживания, а сейчас там легальны однополые браки. Аналогичные ситуации произошли и в других сферах. Поэтому сравнивать прошлый век с нынешним не совсем корректно.

Но и сгущать краски и наговаривать лишнего не стоит. А в тезисах Лурье есть такие моменты. Где-то он прав, где-то ошибается. Разберем статью в «Медузе» и заодно выясним, что на самом деле было в Дореволюционной России.

Тезис Лурье №1. Свобода собраний в царской России была крайне ограничена. Любое собрание могло быть распущено по требованию полицейского. Митинги запрещались. Если они собирались, их разгоняли казаки с нагайками. Но, насколько я помню, с 1907-го по 1917-й никто особо и не митинговал, если не считать студенческих сходок.

Здесь необходимо разделять законодательство до 1905 года и после. До 1905 года порядок общественных сходок (слово «митинг» тогда не использовали) определялся разработанным еще в николаевскую эпоху «Уставом о предупреждении и пресечении преступлений». Поскольку политических митингов в нынешнем понимании тогда не было, законодательство пестрело пробелами и противоречиями. С одной стороны, для собраний и сходок не требовалось разрешения (за исключением игрищ). При этом сходки и собрания, «противные общей тишине и спокойствию», не разрешались. В случае, если такая сходка происходила, обязанностью полиции было потребовать от участников разойтись по домам (впрочем, серьезных последствий для самих участников участие в таких сходках не несло, если они не кидались с кулаками или револьвером на полицейских).

Поскольку Устав не разъяснял, какие именно собрания противны тишине и спокойствию, действовать полицейским приходилось на свое усмотрение.

Полицейские в Российской империи

К концу века стало очевидно, что законодательство необходимо усовершенствовать. В 1905 году была объявлена свобода собраний, уточненная в марте 1906 года отдельным указом. Под собранием подразумевались все его виды: митинги, пикеты, шествования, демонстрации и т. д. При этом все собрания делились на два вида — публичные и непубличные. Непубличные вообще не требовали никаких согласований, предупреждений и заявлений. Однако непубличными считались только собрания официально существующих товариществ или союзов и прочих организаций, проводившиеся в закрытых помещениях. Все остальные собрания считались публичными.

Публичные собрания запрещались в столовых, трактирах, ресторанах и на расстоянии, ближе 500 метров от места пребывания императора. Существовали и некоторые другие ограничения. В частности, запрещалось находиться на собраниях вооруженным лицам, военнослужащим, школьникам и студентам средних учебных заведений.

В случае, если собрание проходило под открытым небом (митинги, шествия и т. д.), необходимо было получить разрешение градоначальника, главы полиции или губернатора (не всех сразу, а кого-то из них). Собрания в университетах согласовывал ректор учебного заведения.

Запрещались собрания, на которых призывали к насильственному свержению государственной власти. За трое суток до мероприятия организаторы должны были предупредить местное полицейское начальство.

Организаторы митинга должны были назначить несколько распорядителей, которые следили за ходом митинга и порядком. Кроме того, такое лицо могло быть назначено и властью из числа должностных лиц. В этом случае оно имело право закрыть собрание раньше срока и потребовать разойтись, однако для этого у него было не так много оснований.

Собрание можно было закрыть только по 5 причинам:

— Призывы к мятежу, насилию, неповиновению властям;

— Возбуждение розни и вражды по отношению к какой-либо части населения (нетрудно догадаться, что эти два пункта были направлены против ультралевых революционных партий);

— Присутствие на митинге лиц, которым это запрещено (дети, военнослужащие);

— Отклонение от заявленной темы (по факту этот пункт сводился либо к первому, либо ко второму пунктам);

— Незаконный сбор денег.

Должностное лицо перед закрытием собрания раньше времени должно было дважды призвать к порядку. Только после этого (если его не слушали) он мог объявить собрание закрытым, и участники должны были разойтись. Закрытие можно было обжаловать, но уже постфактум, а не на месте.

Организаторы несанкционированных собраний (не обязательно враждебных власти, просто не позаботившихся об уведомлении), а также участники санкционированных, отказавшиеся подчиниться распоряжению о закрытии мероприятия, могли быть арестованы, но на срок не выше трех месяцев.

Что касается участников несанкционированных собраний, на которых призывали к вооруженному восстанию, мятежу и насильственному свержению государственного строя, то за участие в нем можно было получить заключение в крепости или тюрьме на срок не выше трех лет. Однако на практике это случалось весьма редко, поскольку в законе было прямо сказано: «виновный в участии в публичном скопище, ЗАВЕДОМО собравшемся с целью…» То есть надо было доказать, что участники собрания заранее знали, куда шли, и заранее планировалось подстрекать к бунту и мятежу. В Дореволюционной России суды были независимыми и не могли штамповать приговоры на усмотрение полицейских, поэтому факт заранее спланированного участия в сборище приходилось доказывать (невиданное дело для современных полицейских), что являлось задачей крайне сложной.

Но это сейчас митинги кажутся чуть ли не главным средством политической борьбы — за неимением альтернативы. А в те далекие времена наиболее радикальные партии не обращали на них особого внимания, поскольку гораздо более эффективным средством борьбы считались стачки и забастовки. Причем далеко не всегда насильственная инициатива исходила от полиции или казаков. Вот, например, описание мариупольской стачки 1899 года:

14-го мая огромная масса рабочих (до 4000 чел.) направилась к баракам незабастовавших рабочих Никополь-Мариупольского завода и стала их избивать, требуя присоединения к стачке; тогда же были разбиты окна в мастерских, поломано 48 токарных станков и т. д. В полицейских и солдат, пытавшихся остановить побоище, полетели камни и палки; в ответ солдаты открыли огонь. Всего в ходе столкновений было убито не менее 21 чел., многие ранены.

Стачка Московского отделения Всероссийского союза служащих сберегательных касс

А вот краткое описание стачки на четырех фабриках во Владимирской губернии:

7–8 октября 1897 г. произошла стачка всех рабочих (7817 чел.) четырех фабрик — прядильной, ткацкой, красильно-отбельной и плисово-красильной — т-ва мануфактур Викулы Морозова с с-ми (с. Никольское, Владимирская губ.). Требования — сократить продолжительность рабочего дня, увеличить зарплату, уволить ряд мастеров. «Зачинщики» — рабочие Н.И. Андреев, М.И. Кириллов, С.И. Пукьянов и др. Стачка проходила бурно: выбиты стекла в фабричных корпусах, в конторе, разграблен и сожжен дом директора, сожжены четыре соседних дома, взломан склад и похищен из него товар. Вызваны фабричный инспектор, вице-губернатор, прокурор суда, полиция, 400 казаков, 300 солдат и полк пехоты из Москвы. Произошло столкновение рабочих с полицией: убит один и ранены двое рабочих.

А вот тот же 1899 год, но на рижских фабриках:

Началось выступление стачкой рабочих фабрики общества льняной и джутовой мануфактуры, предъявивших требование об увеличении заработной платы. Были вызваны ст. фабричный инспектор, фабричный ревизор, пристав, полицмейстер, полиция, казаки, войска. 5-го мая произошло столкновение бастующих мануфактуры и рабочих соседних фабрик с полицией и солдатами. Были убитые и раненые, в том числе с вагоностроительного завода «Феникс». В городе начались беспорядки. 6-го вечером горели публичные дома, частный дом и винная лавка. Толпы двигались по улицам и били стекла в окнах домов. Вновь произошло столкновение с войсками: они действовали прикладами, штыками и стреляли. 7-го беспорядки продолжались.

С 10-го мая по фабрикам Риги начались забастовки. Стачки везде начинались одинаково: работу бросала часть рабочих, к ним присоединялись остальные. Толпы, стоящие у ворот предприятий, встречали выходящих криками «Ура!», бросали камни в окна фабричных зданий, угрожали тем, кто не хотел прекращать работу. На Зассенгофской бумагопрядильной и ткацкой фабрике рабочие в первый день стачки вели себя шумно: одно отделение начинало работу, рабочие другого отделения врывались в мастерские и избивали работающих. Вечером посторонние лица ворвались на фабрику, били стекла, ломали оборудование. Во многих случаях на предприятия вызывались казаки или солдаты для охраны предприятий. На фабрике «Текстиль» казаки избили рабочих нагайками. Требования на некоторых фабриках были частично удовлетворены. Было арестовано 192 чел., в столкновениях убито 5 чел., ранено 34, в том числе 23 рабочих, а также полицейские, солдаты и казаки.

Как видим, речь идет не о студентах в очках с кричалками «кря-кря-кря против этого царя», а о массовых погромах с участием тысяч человек, часть из которых была к тому же вооружена. Разумеется, никто казаков не гонял из-за десятка тогдашних хипстеров, водивших хороводы. Войска и казаки применялись, когда возникала угроза реальных общегородских погромов.

2. Свободы слова в России после 1905 года было, безусловно, больше, чем до. Но всякого рода персональные оскорбления императора и его семьи карались тюремным сроком. Такие дела часто приводили к закрытию печатных изданий — и многие журналы, открытые в 1905-м на волне свободы, к 1907 году уже были прикрыты. Павел Елисеевич Щеголев, редактор журнала «Былое», отсидел три года в Петропавловской крепости за публикацию материалов, прославляющих революционное движение.

Вообще персональные оскорбления императорской фамилии были законодательно запрещены во всех монархических государствах. И до сих пор караются во многих странах, в том числе и европейских. К тому же закон об оскорблении императора применялся не так уж часто, а строгое наказание за эту провинность назначали вообще считаные разы. Хотя бы потому, что смягчающим обстоятельством в данном случае выступало опьянение виновника или его невежество. И достаточно было заявить об этом, как серьезный каторжный срок трансформировался в краткосрочный арест.

Что касается Щеголева, то посадили его не за писанину. Дело там было весьма темное: судя по всему, он передавал Бурцеву секретные документы Охранного отделения, а тот публиковал в Европе списки агентов в рядах революционных российских партий.

3. Тайна переписки не соблюдалась. Существовал так называемый черный кабинет, который занимался перлюстрацией без какого-либо решения суда. Относительно политических деятелей эта практика применялась чрезвычайно широко. Письма доставлялись из почтамта в полицию в специальное помещение, где тренированные чиновники аккуратно их вскрывали, читали содержание, делали выписки, потом вкладывали письмо обратно, закрывали так, чтобы получатель ничего не заподозрил и отправляли по адресу. Конечно, сегодня в России часто применяется прослушка, но это требует хотя бы формального разрешения суда.

Здесь надо сказать, что в силу более совершенных методов современные государства без особых усилий знают о каждом своем гражданине практически все. Сравнивать это с «черными кабинетами» весьма опрометчиво. Перлюстрация писем действительно практиковалась (разумеется, тайно, официально это не признавалось), но в таких ничтожных количествах, что вероятность прочтения письма, отправленного среднестатистическим подданным, равнялась нулю.

Сотрудники почтового отделения сортируют письма

Достаточно сказать, что на всю огромную Российскую Империю работало всего лишь около 50 перлюстраторов. Еще раз — около 50 человек на 166 миллионов жителей страны. А так называемые «черные кабинеты» существовали всего в семи городах Империи. Причем число тайных цензоров регулярно сокращалось. Если в начале ХХ века их было 63, то к началу Первой мировой число сотрудников сократилось до 47 человек.

Разумеется, в таких условиях ни о каком тотальном или хотя бы внушительном отслеживании переписки не могло быть и речи. В лучшем случае под контролем находилась корреспонденция отдельных подпольщиков и революционеров. Это вам не пакет Яровой.

4. Суд присяжных был независим. Но политические дела со времен Веры Засулич на открытых заседаниях не рассматривались. Эти процессы происходили сразу или в высшей инстанции, то есть в Сенате, или — особенно во времена [премьер-министра Петра] Столыпина — в военно-окружных, военно-полевых судах, где судьбу человека решала группа офицеров. Эти суды руководствовались законом, но сами процессы проходили очень быстро и доказательной базы часто не было. Казнь невинного человека была довольно частой историей в тот период.

Это уже какая-то ерунда. Многочисленное сословие политических адвокатов очень удивилось бы, узнав, что со времен Засулич (то есть почти 40 лет!) политические дела не рассматривались в судах на открытых заседаниях.

Кроме того, сам по себе Правительствующий Сенат рассматривал только апелляции и кассации. Лурье, видимо, подразумевает особый судебный орган — Особое присутствие правительствующего Сената.

Однако непонятно, что автор хочет сказать словами «на открытых заседаниях не рассматривались». Судебные заседания ОППС ничем не отличались от стандартных судебных процессов. Подсудимые имели право на адвокатов, рассматривалось дело в том же порядке, что и в обычных судах. Никакой секретности не было, лишь отдельные судебные процессы велись в закрытом режиме (например, по делу народоволки Фигнер, участвовавшей в убийстве императора Александра II).

Террористки Вера Засулич и Вера Фигнер

Но ОППС рассматривал только самые крупные политические дела, государственной важности (дела народовольцев, дело Каляева). Что касается военно-полевых судов, действительно рассматривавших дела в ускоренном темпе, то у обычного трудящегося и даже обычного политического практически не было возможностей с ними столкнуться, если он, конечно, не подрывал банки динамитом и не убивал полицейских и военных.

ВПС имели крайне ограниченную подсудность. Фактически они разбирали только дела, связанные с терроризмом — нападения на полицейских и военных, теракты, экспроприации, вооруженные налеты. Подсудимыми становились захваченные на месте преступления с оружием в руках. Существовали они всего восемь месяцев (на пике левого террора) и за это время по их приговорам было казнено 683 человека. Утверждение о том, что «казнь невинного была очень частой в тот период», больше похоже на выдумку Лурье.

5. Политических заключенных было на порядок больше, чем сейчас. Просто не сравнить. В России между 1907 и 1914 годами было 50 тысяч политических заключенных и ссыльных. Мест в тюрьмах не хватало, так что строили новые, так называемые столыпинские централы — среди них Шлиссельбургский, Владимирский.

Вообще пенитенциарная система Дореволюционной России существенно отличалась от современной. Тюрьмы использовались по-другому. В тюрьме одновременно находились и подследственные, и уже осужденные, но ожидавшие этапа в ссылку или на каторгу, и те, кто был приговорен к тюремному заключению (кстати, это заключение считалось куда более мягким наказанием, чем каторга).

Не совсем понятно, про какие новые тюрьмы пишет автор. Владимирский централ существовал с конца XVIII века. Александровский централ — с середины XIX века. Шлиссельбургский — еще дольше. При Столыпине несколько тюрем были преобразованы в каторжные. То есть каторжан теперь везли не в Сибирь, но размещали и в централах в европейской части России.

Дом предварительного заключения в Санкт-Петербурге на Шпалерной улице. В 1895–1897 здесь содержался Ленин

Но эта мера не слишком сильно связана с политическими заключенными, поскольку политические крайне редко оказывались на каторге. В большинстве случаев их наказание ограничивалось ссылкой. Чтобы угодить на каторгу, политический должен был или кого-то убить, или держать дома динамитную мастерскую. Именно поэтому почти никто из видных большевиков (кроме Дзержинского, угодившего на каторгу как неисправимый рецидивист, да еще и беглец) не мог похвастаться пребыванием на каторге.

Цифра в 50 тысяч политических заключенных, по всей видимости, взята с потолка. Или же взято общее количество всех ссыльных и каторжных в стране. В монографии «Общественное движение в Сибири в начале ХХ века» приводятся следующие цифры политических:

В канун Февральской революции 1917 г. в Сибири находилось не менее 9346 политических ссыльных и 485 политкаторжан, всего 9831 человек.

К этой цифре следует добавить тех, кто находился в тюрьмах в ожидании приговора, а также тех, кто отбывал наказание в тюрьме или в каторжных централах в европейской России. Но эти категории были не очень значительны по сравнению со ссыльными. Даже по самым радикальным прикидкам вряд ли общее число политических заключенных в стране было больше 13–15 тысяч. Стоит подчеркнуть, что в период подавления революции 1905 года количество политических было значительно выше, но к 1917 почти все уже отбыли свои наказания и ссылки.

Это больше, чем количество политических заключенных сегодня. Но ссыльные, которые составляли абсолютное большинство политических, не являлись заключенными в современном понимании. Они высылались в определенный населенный пункт на срок от года до пяти лет, но жили при этом абсолютно свободно, занимались чем хотели, не покидая пределов своего округа. Это доставляло некоторые неудобства, но сравнивать даже с современной колонией-поселением подобное наказание просто невозможно.

Критики Российской Империи сваливают в категорию «политических» вообще всех подряд, но тех же политкаторжан называть «политическими» просто нельзя. За прокламации, речевки на митингах и членство в революционных организациях на каторгу не отправляли. Для этого надо было участвовать в экспроприациях, налетах, убийствах, терактах. В наше время террористы и убийцы, совершающие свои преступления по политическим мотивам, не причисляются к числу политических, а считаются обычными преступниками. Почему же стоит считать политическими тогдашних каторжан?

Таким образом, политическими заключенными в современном понимании этого слова в те времена были только те, кто отбывал наказание в тюрьме или крепости (последнее было льготным наказанием, поскольку там имелась масса послаблений по режиму). Чиновник министерства юстиции Тарновский еще до революции занимался статистическими исследованиями государственных преступлений. В статистике, которая дается им за 1906–1912 годы, можно точно определить число политических осужденных. За эти шесть лет по политическим делам проходило 35353 подсудимых. Из них 10006 были полностью оправданы (почти одна треть). Большая часть из них приговаривалась к аресту (т. е. краткосрочному заключению типа современного административного ареста) — 40,8%. К заключению в крепости приговаривалось 34,6% осужденных, в тюрьме — 7%. Лишь 4,5% отправлялось на каторгу.

4 сентября 1906. Отправка заключенных из Петропавловской крепости в Сибирь. Парвус и Дейч в центре.

Кстати, речь идет о периоде подавления революции 1905 года, когда на улицах шли реальные городские бои и каждый день убивали людей. До и после него количество осужденных было значительно ниже.

За эти 6 лет к заключению в крепости было приговорено 8752 человек, в среднем примерно 1458 человек в год. В тюрьме оказалось 1174 человека или примерно 195 человек в год. Наибольшее число осужденных приговаривалось к аресту — 10312 человек за 6 лет или в среднем 1718 человек в год.

Но у этого вида наказания были свои нюансы. Арестованные отбывали его не в тюрьмах и не в крепости, а в арестных домах. Сидели там в основном за мелкие преступления — хулиганство, побои и т. п. Предельный срок ареста не мог превышать шести месяцев. Условия наказания были значительно мягче тюремных, фактически это было нечто типа современного административного ареста, но чуть дольше по времени.

Резюмируя, классическими политическими заключенными следует признать отбывавших наказание в крепости и тюрьме, в условиях, приближенных к современным российским. Среднее ежегодное число этих политических заключенных в период подавления революции составляет примерно 1653 человека. В остальные периоды оно было ниже.

В настоящее время в России, согласно данным «Мемориала», насчитывается 102 политических заключенных. Однако в это число не входят осужденные по т. н. «антиэкстремистским» статьям типа 282-й, которые в настоящее время чаще всего и играют роль политических. По данным «Совы», в 2016 году за публичные экстремистские призывы в интернете было осуждено 198 человек. Сюда не входят джихадисты-исламисты (идут по призывам к террору, к тому же их число невелико и статистика не пострадает). Из них 39 человек приговорены к реальным срокам, 82 к условным, остальные оштрафованы или получили исправительные работы. В предыдущие годы число дел было выше, но совсем незначительно.

Итак, число политических заключенных в Российской Империи действительно было выше, чем сейчас. Но стоит учесть четыре немаловажных нюанса.

Во-первых, данные цифры приходятся на период подавления революции 1905 года, когда на улицах шли реальные городские бои и ежедневный террор. Сейчас же событием федерального масштаба считается и митинг с шариками на сто человек. До революции 1905 года в Российской Империи число политических заключенных было сопоставимо с современным (несколько десятков/сотен человек).

Во-вторых, численность населения Империи была почти на 30 миллионов выше, чем сейчас.

В-третьих, подавляющее большинство политических заключенных дореволюционного периода были большевиками и эсерами. То есть представителями партий, которые непосредственно участвовали в уличном терроре. Это члены террористических организаций, а не студенты или пенсионеры, репостящие демотиваторы в социальных сетях.

В-четвертых, вообще-то прошло сто с лишним лет, времена немного изменились. Существование политических заключенных в современных развитых странах осуждается, к тому же подписаны десятки всевозможных конвенций, деклараций о правах человека и свободе слова и т. д.

6. Условия содержания в тюрьмах были жестокими. Политические заключенные сидели вместе с уголовными. Террор уголовных против политических, который мы знаем по сталинскому времени, существовал и тогда, до революции.

Весьма странный тезис. Прекрасно известно, что до революции политические и уголовные были разведены и никаких данных об уголовном терроре в мемуарах каторжан и арестантов не удается отыскать. Напротив, положение уголовных каторжан было значительно худшим, чем политических, им не полагалось никаких льгот. Политические и уголовные сидели вместе лишь в экстренных случаях, как в период подавления революции 1905 года, когда они пересекались в Орловском централе, но это было временной мерой, связанной с переполнением тюрем.

Владимирский и Орловский централы

Тюрьмы никогда не были санаториями, но условия для политических были весьма мягкими даже по нынешним представлениям. Политические каторжане не занимались принудительным трудом, начальство обращалось к ним на Вы, по негласным традициям политических не подвергали некоторым дисциплинарным наказаниям, в частности, порке розгами. Вот весьма яркие воспоминания участницы террористической группы эсеров Ребекки Фиалки о пребывании в Акатуйской каторге:

Въезжаем в деревню Акатуй. Нас встречает молодой человек, который при виде нас побежал обратно. То же проделал какой-то верховой и какой-то пеший. Мы не могли понять, почему они — глянут и бегут обратно. Мы решили, что нравы тут строгие и стали думать о том, как бы лучше спрятать наши деньги и письма. Мы ждали каторгу и каторжный режим.

В таком настроении мы подъехали к воротам тюрьмы.

Мы увидели людей в форме железнодорожной, форме телеграфных служащих со значками и не могли понять — то ли это администрация, то ли это товарищи. Мы попали в чьи-то объятия. Оказывается — это были Кларк, Куликовский, нач.тюрьмы Яковлев, а потом нас передавали с рук на руки.

Во дворе стоял Дмитриев со своим аппаратом и больше ни одной живой души, как будто все вымерли. Нашим глазам представился чистый двор, а на левой стороне фасада висели красные плакаты с надписями: «Добро пожаловать».

Как только мы открыли калитку, мы были поражены тем, что увидели там массу женщин и детей, которые встретили нас громким хоровым пением. Мы были растеряны, мы устали и не знали, что делать, а они все поют.

Весь двор был декорирован, стояли прекрасные сосны, ели, все было убрано красным. Мы пели, потом снимались во всяких видах. Нас рассадили за 6-ю столами. Каждая из нас возглавляла стол. Пошел разговор о том, что делается в России.

На Акатуе мы ожидали не такую каторгу. Мы думали, что нас как следует возьмут в руки. Но, к нашему удивлению, мы попали в клуб, обширнейший клуб политкаторжан, не бывших, а настоящих политкаторжан, где с утра до вечера кипела своя жизнь.

В центральном корпусе, где жили мужчины, было 6 камер. Все это было чисто, необычайно выскоблено. Чистота была необыкновенная. В конце коридора стояли шкафы и там была организована читальня. Мы получали газеты и журналы, и толстые, и тонкие, и все это лежало на столах. Это было в конце коридора первой камеры.

С утра там всегда кипела жизнь, так что мы были в курсе жизни, мы ощущали пульс жизни через газеты и журналы, хотя мы и были оторваны от непосредственной жизни, но все, что делалось в России, нам было хорошо известно.

Кроме того, там была большая библиотека, которой заведовал Сазонов. Она была не так многочисленна, но исключительно хорошо подобрана. Там были книги по общественным наукам, была философия и история революционного движения. Там были все новинки, не говоря о беллетристике, которая в то время выходила.

Вся тюрьма была исключительно на самообслуживании. На кухне работали уголовные. Основная работу по кухне, хлебопечению, варке пищи делалась уголовными, а самообслуживание, мытье полов и т. д., все это делалось нами самими. Воду возили на себе.

Никто не чувствовал себя не только на каторге, но никто не чувствовал себя и в тюрьме. Там были даже в некотором отношении ненормальные условия, которые мы постарались изжить.

Мы застали тюрьму на «честном слове». Во главе тюрьмы фактически стоял не начальник тюрьмы, а выборная администрация из среды политической каторги. Когда мы приехали, во главе тюрьмы был старик Кларк, Кузнецов, Куликовский. Они заменяли собой администрацию. Что получилось отсюда? Мы все были совершенно свободны, из тюрьмы выходили в любой момент. Но было одно обязательство — возвращаться к вечерней поверке, но даже и это не особенно строго соблюдалось.

Кларк бежал в Америку и там он рассказывал об Акатуе, что это не каторга, а прямо гостиница — приезжай и уходи, когда хочешь. Когда его спросили, каким образом там могут жить такие важные преступники, как Спиридонова, Сазонов, Кларк ответил: «Оттуда не бегут только те, кто не хотят бежать». Это я знаю из письма Гершуни, которое я получила из Америки.

А вот воспоминания Радзиловской о Мальцевской женской каторге:

Утренний чай пили по своим камерам. После чая дежурная мыла чайную посуду, и в камере водворялась тишина. В первое время камеры в Мальцевской были открыты целый день, и благодаря этому прогулка не была ограниченной. Летом даже почти все время до вечерней поверки проводили на дворе. Однако, постепенно эти льготы отменялись. В течение длительного периода, наиболее характерного для Мальцевской 1908–1910 гг., мы гуляли в определенные часы 2 раза в день по 2 часа, перед обедом и перед ужином. После обеда дежурные мыли посуду, подметали камеры и освобождались до ужина. Ужинали мы зимой в 6 часов, а летом в 7, так как летом камеры закрывались на час позже. После ужина в наш коридор, где в углу висела большая икона Николая чудотворца, приходили уголовные и пели молитвы. Для уголовных это было обязательным. Пропев свои молитвы, они расходились по своим камерам, а мы высыпали в коридор и устраивали здесь прогулку.

Петербургская женская тюрьма на Арсенальной улице, 1912 г.

Было очень людно, шумно и оживленно в эти последние минуты и особенно летом нам хотелось отдалить время закрытия камер.

После поверки, производившейся по камерам, нас запирали, и вечерний чай мы пили уже в запертых камерах.

В помощь к нашим занятиям мы имели прекрасную библиотеку из 700–800 экземпляров. Основанием этой библиотеки послужила часть книг, которую привезла в Мальцевку шестерка из Акатуя.

В библиотеке нашей было неисчерпаемое богатство по различным разделам: философии, истории, социологии, истории культуры, экономическим наукам, беллетристике и т. д. Новейшая беллетристика получалась нами в сборниках «Альманахи» и «Знание».

В Мальцевской тюрьме оставалось много свободного времени для занятий и для личного общения между собой, потому что на физическую работу у нас уходило сравнительно немного времени и энергии. Мы занимались только самообслуживанием, и, кроме дежурств, на нашей обязанности была топка печей, мойка полов, побелка камер и стирка белья.

Что нас иногда особенно сближало с уголовными и давало общее настроение — это тюремные песни и пляски. Бывали такие дни, главным образом летом, когда перед ужином уголовные, сидя на крылечке, запоют заунывные тюремные песни. Мы, сгрудившись, слушаем их, и в это время и мы и они чувствуем себя ближе, сближают общие мысли и острая тоска по воле.

И вдруг заунывная песня прерывается буйным мотивом излюбленного на каторге куплета: «две копейки, три копейки-пятачок», или «Володимир, Володимир удалой — через каторгу на задоргу домой», либо «Бриченька-молодешенька».

При первых же звуках несколько женщин пускаются в пляс, танцуют русского, тоже сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Танцуют некоторые из них артистически, с темпераментом, горячо. Особенно хорошо танцевала одна цыганка и Дубровина, главная стряпуха по кухне, осужденная по крупному воровскому делу. Веселье бывало буйное, дикое. Обычно танцы и песни прерывались ужином, после которого быстро наступала поверка, и камеры запирались.

В смысле режима, установленного для каторжан, мы имели целый ряд поблажек и незаконных вольностей. Установилось это само собой, без особой договоренности.

Держали мы себя с начальством гордо и независимо, но никакой тюремной борьбы не вели, поскольку наше начальство не давало для этого поводов. Так, к нам ни разу не была применена унизительная команда «встать», никто никогда не обращался к нам на «ты», ни разу не были применены репрессии, карцера, нас не заставляли петь молитвы и т. д.

Как видно, никаких зверств на каторге не случалось, во всяком случае с политическими. Но откуда же тогда многочисленные мемуары о чудовищных насилиях над политическими? Все дело в том, что начиная с 1907–1908 года начался процесс «завинчивания» тюрем. Если до этого почти все каторжные тюрьмы считались «отбитыми», то есть реальная власть находилась в руках политических, то с этого момента режим стали устрожать и власть у политических забирать.

Процесс «завинчивания» заключался в следующем. Заключенным полагалось приветствовать начальство возгласами «здравия желаю» (что они наотрез отказывались делать), заключенных перестали выпускать из камер кроме как на прогулку (считалось чудовищным угнетением), а кроме того, к ним обращались на «ты» (страшное оскорбление из-за которого вспыхнул не один бунт). Вот, собственно, и все.

Александровский централ под Иркутском: мастерская, в которой работали каторжане

Те, кому довелось посидеть в советских лагерях, над мемуарами дореволюционных политических хохотали до слез.

7. К тем, кто нарушал режим, администрация применяла телесные наказания. Применялись пытки: самые вопиющие — в Орловском централе и на следствии в Риге. Частыми были случаи самоубийства заключенных. Хорошо известный пример — самоубийство эсера Егора Созонова в Зерентуйской каторжной тюрьме, который покончил с собой после распоряжения начальства выпороть политических заключенных.

Телесные наказания практически не применялись к политическим. Случаи порок политических за последние 50 лет существования Империи можно пересчитать по пальцам одной руки и почти все они связаны с т. н. «завинчиванием» тюрем. Обычно самым распространенным наказанием был карцер, но и он к политическим применялся не так уж часто. Также заключенных могли наказать сокращением прогулок и запретом на курение.

Даже для уголовных порка была сравнительно редким наказанием. Например, за 2,5 года (весна 1909-го — осень 1911-го) на Нерчинской каторге было выпорото в общей сложности 130 человек. Почти все они были уголовными и наказывались за весьма серьезные нарушения режима. Так, 35 человек было наказано розгами за участие в драках, а 15 — за хранение ножей в камерах. 6 наказали человек за попытку побега, двое за нападение на сокамерника с ножом и т. д.

По поводу Орловского централа трудно сказать про то, какие пытки подразумевает автор. Самый известный его узник, Феликс Дзержинский, напротив писал на волю, что в централе гораздо лучшие условия, чем в Орловской же губернской тюрьме:

Здесь лучше, чем было в Губернской. Тихо, нет пыли, нет паразитов, баня каждые 10 дней, чистое белье, прогулки. О ходе войны я знаю, дают нам телеграммы, а кроме того, разрешили теперь выписывать «Правительственный вестник», и я буду его получать с сегодняшнего дня.

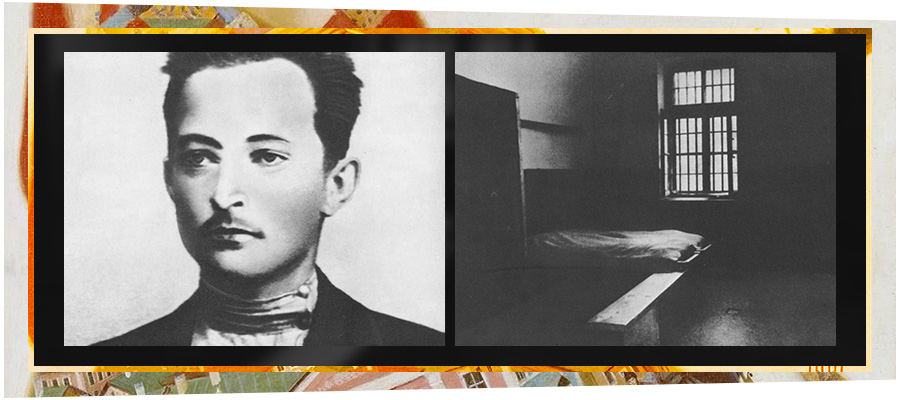

Слева: Дзержинский в седлецкой тюрьме, 1901 г. Справа: камера, в которой он сидел с 1901 по 1902 гг.

Я совершенно здоров, кашель не возвращается уже, в камере тепло (да и зима в этом году безморозная на удивление), топят достаточно, питаюсь тоже хорошо.

Конечно, можно сказать, что Дзержинский притворялся перед тюремной цензурой, но в его очень обширной переписке множество писем из разных тюрем и ни разу он не стеснялся писать про что-то плохое, если с ним это случалось (например, из Орловской губернской тюрьмы он жаловался, что в камере на 37 человек сидит 60 заключенных).

Случай самоубийства Созонова надо разобрать отдельно. Формально он действительно покончил с собой в знак протеста против попытки наказать розгами двух политических в период «завинчивания» тюрьмы. Но на деле решение покончить жизнь самоубийством созрело у него давно.

Созонов прославился на всю страну как убийца министра внутренних дел Плеве. Он рассчитывал умереть героем, но вместо этого получил бессрочную каторгу. Которую потом сократили, и через месяц после самоубийства он должен был выйти на свободу. Точнее, на поселение в Сибири.

Но в последний год перед освобождением Созонова терзал сильнейший психический разлад. Он попросту боялся выхода на волю, опасаясь, что не сможет удержать тот высокий уровень своей популярности в революционной среде. По всей видимости, он отчасти разуверился в своих взглядах. Все письма последних месяцев его жизни явно говорят о том, что он находился в серьезной депрессии:

«Как загляну вперед, уже меньше 8 месяцев осталось, даже жутко станет. Вот той перспективы о которой говорила Мимоза (возлюбленная Созонова, — прим. авт.) я больше всего и боюсь. Затеряться бы где-нибудь в самых задних рядах, а то такие требования, ей-богу. Много разочарований для других. А для меня…»

Егор Сазонов после первого ареста

«Внутри плохо, все чувства как будто бледнеют, леденеют. Семь с небольшим месяцев, почти полгода. Кто знает, не нарастут ли они по еще большим процентам. Если бы это и случилось, мне кажется, я был бы не очень огорчен. Разве достоин воли тот, кто дожил до такого настроения? Но может быть, и дай бог, это временное. Помнишь Ставрогина в Бесах? Меня страшит это образ как предзнаменование».

«Вот скоро шесть лет, как я в тюрьме, когда припоминаю свое состояние до той поры, я не узнаю себя — и не узнаю себя теперешнего, а не тогдашнего, все теперешнее мое какое-то не мое, чужое мне. А старое — бесконечно дорого и далеко. Кто видел бога, должен умереть, как говорит кто-то в Бранде ибсена. А если и остается жив, то не живет. А когда я думаю о дне страшного суда, то мне иногда представляется такая возможность: прозвучит труба архангела, мертвые восстанут из гробов, но не для новой обновленной жизни, а для ужасного сознания, что они мертвы, безнадежно и непоправимо».

«На днях буду праздновать шестилетний юбилей, еще года два тому назад находились в душе какие-то праздничные ноты. А теперь вместо праздника какая-то тризна. Я не вижу вокруг себя людей — вижу какие-то тени, бесплотные, вялые».

За несколько часов до самоубийства он написал предсмертное письмо своей любовнице:

«Родненькая любимая моя! Через несколько дней меня может быть не станет. Не сбылась наша сказка, но может быть это лучше для нас обоих. С растерзанным сердцем вышел бы я на волю и никогда не мог бы отдаться тебе всецело. Я даже не знаю, мог ли бы я теперь жить радостной стороной жизни, слишком многое осталось и отдано здесь. Любовь моя к тебе не уменьшилась, но душа моя стала несвободной для радостей. Вот почему я последний год стал бояться воли».

В этих письмах все вполне очевидно. Созонов находился в глубокой депрессии, боялся освобождения, настраивался на самоубийство. По всей видимости, у него начались и какие-то сомнения в правильности сделанного им (отсюда и образ «беса»-самоубийцы Ставрогина. К тому же Савинков утверждал, будто Созонов жаловался ему, что постоянно теперь живет с осознанием тяжести своего греха).

Для революционного кумира Созонова уже не могло быть жизни вне революции, но, по всей видимости, он уже не хотел этого. Потому и решил эффектно покончить с собой, войдя в историю как революционный герой, а не как предавший революцию Раскольников.

8. Свобода передвижения существовала — в том смысле, что проблем с получением иностранного паспорта не возникало. С другой стороны, существовал институт прописки, и люди были обязаны регистрироваться по месту жительства.

Прописка существовала, но совсем не такая, как в СССР и даже в современной России. В сельской местности ее не существовало, вместо этого сельские обыватели вносились в списки своего сословия.

В городах действовала несколько другая система. В Москве, Петербурге и еще нескольких крупных городах существовала система прописки. Чтобы поучаствовать в ней, необходимо было предоставить вид на жительство (паспорт или паспортную книжку, которые отличались тем, что первый был временным, а вторая выдавалась бессрочно) в полицию. Кто где живет — никого не интересовало, регистрация была уведомительной, а не разрешительной.

В более мелких губернских и уездных городах действовала иная система. Там обязательной явке паспортов подлежали несколько категорий населения, за исключением приписанных к городским спискам мещан, дворян, почетных граждан и крестьян из соседних уездов.

Для прописки, как правило, не требовалось никуда ехать. Часто паспорт просто отдавали дворнику (помимо уборки они следили за порядком и считались кем-то типа помощников городовых), и он передавал его в полицию. Или же это делалось через хозяина дома. Регистрация была бесплатной (в Петербурге брали небольшую плату, но отменили в начале ХХ века).

Паспортная книжка на имя Людмилы Ивановны Прядченко, выданная в ноябре 1905 г. Нажмите для увеличения

Паспортная система также отличалась. Паспорта вообще не требовались тем, кто жил по месту оседлости, то есть был включен в сословные списки мещан, крестьян, дворян, почетных граждан данной местности. Устав о паспортах гласил:

Никто не обязанъ имѣть вида на жительство въ мѣстѣ постояннаго своего жительства.

Это правило не распространялось на некоторые местности, в частности, на крупные города. Но если человек желал переехать, и притом надолго, то ему требовался паспорт. Если человек переезжал в пределах своего уезда или не далее 50 верст от места жительства (которое определялось по сословным спискам), а также был сезонным рабочим, то паспорт вовсе не требовался. В последнем случае отлучка не должна была составлять более полугода.

Фабрично-заводские рабочие в любом случае обязаны были иметь паспорт, поскольку они не относились ни к одному сословию.

На фабрикахъ, заводахъ, мануфактурахъ и горныхъ промыслахъ, на которые распространяется дѣйствiе правилъ о надзорѣ за заведенiями фабрично-заводской промышленности, рабочiе, по требованiю мѣстной полицiи или фабричной инспекцiи и Окружныхъ Инженеровъ, по принадлежности, обязаны имѣть виды на жительство, хотя бы сiи фабрики, заводы, мануфактуры и горные промыслы находились въ мѣстѣ постояннаго жительства означенныхъ рабочихъ.

Паспорта не выдавались скопцам (на основании главной приметы — кастрации), за исключением живших в Якутии, а также профессиональным нищим и отдельным категориям цыган (тем, кто был приписан к обществам, выдавали). Старообрядцы получали паспорта для отлучек на общих основаниях.

В начале ХХ века была проведена паспортная реформа, после чего всем нуждавшимся в паспортах стали выдавать их бессрочно (до этого крестьянам чаще всего выдавали его на пять лет с необходимостью продления).

9. Действовала черта оседлости — евреи, за исключением людей с университетским образованием, купцов первой гильдии и обладателей наиболее редких специальностей, не имели права ее покидать.

Черта оседлости распространялась не на евреев, а на иудеев. Если этнический еврей придерживался любой другой религии, на него не распространялись никакие ограничения в выборе места жительства.

10. Результаты выборов формировались в том числе и за счет административного ресурса, который широко применялся, но не при подсчете голосов — общую цифру и явку не фальсифицировали. При этом угодных правительству депутатов спонсировали, им разрешали проводить собрания, а с неугодными было иначе. Но главное различие с нынешним временем состояло в том, что выборы проходили по куриям — для избрания одного представителя крестьянства требовалось в десятки раз больше людей, чем для избрания кандидата от землевладельцев.

Первоначально выборы в Государственную думу проходили по куриальной системе, но по несколько иным пропорциям, чем после 1907 года. Однако первые две Думы, избранные таким образом, были абсолютно неработоспособны. Они изо всех сил саботировали правительственную деятельность, наотрез отказывались рассматривать внесенные законы и только разжигали еще не утихшие революционные страсти.

Поэтому в 1907 году избирательная система была немного изменена (хотя общий смысл остался тем же). Дореволюционные выборы меньше всего походили на современные, поскольку выборщики, представлявшие курии, одновременно являлись и кандидатами в депутаты.

Система была многоступенчатой. На волостных сходах крестьяне избирали двух представителей на уездный избирательный съезд. Рабочие избирали одного представителя от фабрики численностью до 1999 человек и еще по одному на каждую дополнительную тысячу работников.

Работа комиссии по подсчету голосов избирателей Государственной думы

Далее на уездном избирательном съезде от каждой курии (т. е. сословного списка избирателей) выбирались делегаты для участия в губернском съезде. На этом съезде выборщики одновременно являлись и кандидатами в депутаты. Сначала проводилось предварительное голосование записками. Чтобы стать кандидатом в депутаты, надо было получить минимум три голоса. И уже из этого числа выбирались депутаты от губернии. В зависимости от населенности губернии, их число могло быть разным, но обычно не превышало 12–13 человек.

Каждое сословие имело определенное количество квот для депутатских мандатов. Например, депутаты по крестьянским квотам должны были получить минимум 50 мандатов в Думе (от частных землевладельцев и горожан примерно столько же). Предусматривались отдельные мандаты для казаков, национальных меньшинств и даже рабочих. В крупных городах выборная система действовала по-другому, там депутаты сразу избирались на городских избирательных собраниях.

По квотам избиралась почти половина депутатов Государственной думы. Оставшиеся выбирались по общему списку, то есть из числа выборщиков от всех курий.

Существовал также ряд местностей с отличавшейся системой, например, Кавказ, где помимо мусульман квоты предоставлялись для русского населения, а также отдельно для казаков.

Никаких партийных списков не существовало, выбирались люди, а не партии. Благодаря этому в числе депутатов вполне могли оказаться даже члены террористических партий. Например, даже в 3-й и 4-й Думах, которые избирались уже по новым законам, присутствовали большевики (в составе социал-демократической фракции вместе с меньшевиками).

Дума отличалась гораздо большим политическим разнообразием, чем современная. Присутствовали фракции левых трудовиков, социал-демократов (большевики и меньшевики), мусульман, поляков (польское коло), октябристы, националисты, кадеты, прогрессисты (партия бизнеса). Во многом это происходило благодаря системе квот, через которую в Думе гарантированно были представлены практически все слои населения страны.

Как мы видим, все оказалось совсем не так страшно, как пугал господин Лурье. Конечно, сто лет спустя некоторые практики кажутся архаичными (многоступенчатая система выборов, например), но в тех условиях и в то время все это было объяснимо и уместно.

В России существовала хорошо организованная и далеко не самая жестокая судебная система. Относительно гуманная по нынешним временам пенитенциарная система (если слово гуманность к ней вообще применимо). Достаточно профессиональная и разнообразная в своем составе Государственная дума. Свобода шествий в принципе не особо отличалась от нынешней в части законодательства при значительно меньшем злоупотреблении им со стороны властей. Были и некоторые другие бонусы — навроде совершенно свободной продажи оружия. Даже на фоне XXI века некоторые практики столетней давности выглядят весьма продвинуто.

Спорить о том, где жилось свободнее — в РФ или Дореволюционной России — не совсем корректно. Но почти наверняка можно утверждать, что если бы Российская Империя продолжила свое существование, нынешняя Россия оказалась бы свободнее и совершеннее, нежели Российская Федерация.

Поддержите «Спутник и Погром» покупкой подписки (клик по счетчику просмотров справа внизу) или подарите ее друзьям и близким! У нас нет и никогда не было никаких других спонсоров кроме вас — наших читателей.