Четверть века назад, когда над страной повеяло свежим ветром грядущих перемен, многие, вдохнувшие бодрящий воздух свободы, романтично верили, что новая Россия, ради которой они вышли на улицы в тревожные августовские дни и готовы были биться голыми руками против танков, будет и вправду новой — ничего общего не имеющей с выжавшей из себя все соки и догнивающей «Совдепией»: советская ментальность и стиль жизни, дряблая экономика, тошнотворное официозное «искусство» и принудиловка отомрут, как отмирает всякий анахронизм. С уходом в небытие всех этих советских атрибутов канет в лету и их носитель — собирательный образ среднестатистического «советского человека» с его ressentiment и душком коммунальных сплетен. Из наших дней тогдашний настрой видится как красивое прекраснодушие, юношеский максимализм, простительный в силу сущности юности, но от этого не становящийся менее фатальным. Советское никуда не исчезло, а лишь трансформировалось, набросив новые одеяния. Советская ностальгическая риторика загрязняет атмосферу. Конечно, отчасти и справедлива в связи с этим эмоциональная позиция «красно-коричневых», объясняющих ее ненавистью к пресловутым «проклятым девяностым». Когда дым заклубился над расстреливаемым из танков Белым домом и по стране грозился прошагать Царь Голод, то подавляющая часть населения схватилась мысленно за свой «золотой век», ибо прошлое зачастую предстает в розовом флере по сравнению с нестабильным и страшным настоящим:

— Ух, вы, дерьмократы чертовы, тьфу! Все у нас при Ильичах было, и порядок, и стабильность, жили хорошо, а вы, сволочи окаянные, взбаламутили все…

Съезды КПСС и ЕР: как говорится, найдите 10 отличий

Неудачный опыт девяностых подхлестнул ретро-ностальгию и тягу назад — «от бандитского капитализма к развитому социализму». Хотя — следует заметить в скобках — девяностые не попытка построить новую Россию, а стычка двух группировок «советских»: внезапно ставших рыночниками и демократами коммунистов и прибившихся к ним «кухонных интеллигентов», с одной стороны, и оппозиции, идейно и социально неравномерной, — с другой. О какой России можно говорить, если слово «русский» произносить было моветоном и чуть ли не экстремизмом, что, впрочем, по большей мере сохраняется и сейчас? Элиты хотят видеть в среднестатистическом россиянине не русского, а неосоветского. Политический истеблишмент, жаждая расположения и поддержки большой части электората — «простого народа», «ребят с Уралвагонзавода», — ностальгические чувства весьма успешно эксплуатирует. Внешне это обрисовывается прокремлевскими политологами и околокремлевскими «мыслителями» как мудрый синтез прошлого и настоящего, интеграция успешного прежнего опыта в современные реалии, дабы связать поколения общими ценностями (однако поколенческий и — вследствие этого — во многом и мировоззренческий конфликт имплицитно никогда не уходит, пусть он пока что тихо тлеет, но рано или поздно разгорится ярким пламенем). «Сверху» идет очерчивание горизонта дозволенной преемственности и все, что туда не входит (самое очевидное — русский национализм), стремятся или запретить или по крайней мере маргинализировать и свести в фарс. Советские же атрибуты никуда не деваются и, казалось (двадцать лет назад), навеки исчезнувшие, прорастают как грибы после дождя. День Победы, который ранее представлял собой во многом семейный, товарищеский праздник боли и крови, отчаяния и его преодоления, возрождения из руин и пепла, боевых ста грамм и горькой памяти о фронтовых друзьях и дорогах, трансформируется по мере уменьшения числа его реальных свидетелей и участников, из чего-то живого, близкого каждому и осязаемого во что-то абстрактное и запредельное, некое религиозное действо, сродное древнеримскому культу. Спустимся с этих горных вершин к их подножиям, в быт — и тут на каждую тропу ложатся тучные советские тени: бесконечные Ротару, Лещенко и Кобзоны, не вылезающие из телевизора со времен не то что родителей, а дедушек и бабушек, ГТО, «Герои труда», «единые учебники» и т.д. и т. п. И главная причина — скорее даже не в умелой манипуляции привычными образами и практиками электората из тех, «кому за 45», ибо власти не ощущают здесь какой-то дисгармонии от присутствующего из-за навязывания дистанцирования («себе — одно, народу — другое») . А если нет подобной дисгармонии, то идейная симфония власти и народа (в ее представлении) — налицо: и для тех, и для других советское — это «свое, родное». Многие представители политической элиты — люди глубоко советские по духу, привычкам и мировоззрению, сформировавшемуся под чаек в горкомовских кабинетах и КГБшных коридорах. И, если развить эту мысль, то, увы, померкнет и без того померкшее в свете топтания на месте на фоне самоотверженно борющейся и просящей помощи Новороссии присоединение Крыма. Будто Крым не символ разделенных доселе и вновь соединившихся ветвей русского народа, будто Крым не Севестопольская страда, не адмирал Нахимов и матрос Кошка, будто Крым не «Бахчисарайский фонтан» Пушкина и величественное Черное море Айвазовского, а пионерская зорька в «Артеке», костерок на берегу и гнусавящий детский хор:

Взвейтесь кострами, синие ночи,

Мы пионеры, дети рабочих…

Кажется, что возвращение Крыма — это не решительный первый шаг в построении новой России, а отобранная после долгих лет затаенной злобы у хищного соседского мальчугана детская игрушка — какой-нибудь мишка в буденновской шапке. И вполне понятен поступок некоторых крымских выпускников, на последнем звонке демонстративно запевших гимн Украины. Конечно, сказывается и контузия от пропагандистских артиллерийских залпов про «самостийность», «проклятых москалей», но Украина для них — пусть и в этом искаженном смысле, перевернувшем все с ног на голову, — символ вхождения в европейскую цивилизацию, а РФ в силу ее советских паттернов воспринимается как глубоко чуждое этим устремлениям, хищническое туранское начало. В слепоте своей власть не видит (или скорее не хочет видеть, морщась и закрывая глаза) этого назревающего, как фурункул, глубинного противоречия и предпочитает ничего не делать, надеясь на авось, что «само как-нибудь да утрясется». Ничего не утрясется, рано или поздно придется выбирать. Кремль стоит на очень тонкой полосе земли, слабом мысе, окруженном разными стихиями. Позади — грозит его засосать советское болото, впереди — мчится, прорвав лед, буйная русская река и все больше подмывает берег, но власть боится сесть в лодку и поплыть по ее течению. Она порой нерешительно смочит ноги и тут же отшатывается от воды и озирается, глядит на болото; но, если долго на него смотреть, не превратиться бы ей в соляной столб, подобно Лотовой жене. Патовая ситуация…

Альбер Камю как-то метко сказал, что каждый есть первый человек, Адам собственной истории. Если же перенести эту мысль из экзистенциальной плоскости в культурную, из индивидуальной во всеобщую, то каждый будет не Адамом, но последним человеком: входя в жизнь, социализируясь, он осваивает плоды и свершения минувшего, все, что было до него, проходит ту стадию, которую можно охарактеризовать словами Огюста Конта — «мертвые учат живых». Когда нет четкого горизонта приоритетов, то великие плоды прошлых поколений грозят превратиться в тяжелый груз, который неведомо зачем был взвален на плечи. Это чувство может вылиться в нигилистический бунт против Истории, оказавшейся не учителем, а шарлатаном. В этой точке бифуркации крайне важна верная герменевтика минувшего, чтобы сделать его не тяжким и ненужным грузом, но путеводной звездой, направляющей к новым свершениям. Сталкиваясь с неопределенностью, мы вновь становимся первыми Адамами, пробирающимися к пониманию сквозь хаос. Возрождающееся национальное самосознание нащупывает затерянную некогда тропу, вокруг спускаются и окутывают своим мрачным саваном неясные, преисполненные тревожных криков болотных птиц сумерки современной Недороссии. Но недаром же «сова Минервы восходит в сумерки»! И долгий путь начинается с первого шага! Шаги будут уверенными, если мы знаем, куда идем, и сбросим с согбенных плеч ненужный присосавшийся груз, из-за которого мы можем споткнуться о незамеченный камень и упасть в болото. Советское болото.

Одним из требующих дешифровки проявлений не ушедших из воздуха советских испарений, безусловно, заслуживающим антропологического анализа, является власть Танатоса — влечения к самоистреблению , смерти — в современной сетевой, да и не только, культуре. На первый взгляд, звучит очень странно: ну как можно связать ренессанс советского и фрейдовский Танатос?! Однако попробуем провести параллель на одном примере. Я полагаю, что многим бросалось в глаза то, что за последние 2-3 года «ВКонтакте» пышным цветом расцвели упивающиеся депрессивностью современной русской жизни паблики, из которых самыми характерными являются «Русская смерть» и «Экзистенциальная Россия» (последняя, более того, планирует зарегистрироваться как партия). Основной их контент — мрачные фотографии и не менее мрачные рассказы и зарисовки о постсоветском нуаре, после просмотра и прочтения которых одно только и приходит на ум: осознание своей трагической заброшенности и забытости в глухом и беспросветном «русском поле экспериментов» с его кислотным и ледяным снегом; осознание России как молчаливой убийцы всего сущего и русской жизни как имманентно и перманентно суицидальной. Достаточно широкая аудитория этих пабликов — никакие там не сектанты «Русского ордена самоубийц», а вполне себе образованные молодые люди, те, кого принято именовать «креативным классом», хипстерами. Появление и популярность таких пабликов можно охарактеризовать как dark side хипстерства, когда ощущение того, что небо Лондона никак не стало ближе и «Radiohead» никогда не приедут, да и «Афиша» «уже не та», выливается в «баттхерт»: «Мы рано или поздно свалим из этой дыры, где каждый глаз глядит Раскольниковым с припрятанном за пазухой топориком, где вместо молока и меда течет из ржавых труб прокисший „Жигуль“, где ствол каждой березки на обочине пустого, теряющегося в горизонте, разбитого ямами шоссе выглядит как потенциальная виселица и зовет, зовет нас… Иди ты к черту, дорогая отчизна, страна безысходности и рабов!»

Типовое « русское мертвое» (фотографии из паблика « Русская смерть»)

Естественно, эти депрессивные мотивы, распространенные у поколения айфонов и нового парка Горького, не возникают на ровном месте. Они рождаются на пустом месте в буквальном смысле слова. У метафизического обвала. Прошлое тяжело и мрачно, а будущее же, если поглядеть телевизор или послушать, какие речи под водчонку где-нибудь на провинциальном автовокзале толкает тот самый «простой народ», будет еще хуже. Настоящее полностью обессмысливается, не держась ни на каком фундаменте и никуда не направляя взор. «Боль и пустота — в поле место есть для ямы и креста». И если никак от этого убежать нельзя, остается только уничтожить себя, но — забегу вперед — очень специфичным способом.

Так и представляю воображаемого собеседника, услыхавшего этот тезис о всеобщей депрессивности: он глубоко вздохнет и с невозмутимым спокойствием доцента социологии начнет твердить, что такой настрой свойственен эпохам реакции:

— Сами посудите, что же сейчас вокруг, как не реакция?! Мрачная и беспросветная, — отхлебнет он кофе и посмотрит в окно на серые, омытые дождями московские улицы. — Ничто не ново под луной — времена меняются, и это тоже пройдет. Когда вот только?.. Быть может, внуки доживут… В этой стране депрессия — привычное дело: Бакунин и Белинский спасались спекулятивной философией Гегеля, пока окончательно не психанули и не ударились в социализм и анархизм, Высоцкий же пил беленькую и надрывался, надрывался: «Все не так, ребята!» Что Гегель, что водка — одна херня. А страшная тоска от «свинцовых мерзостей русской жизни» никуда не уходит…

— Простите, я не очень улавливаю вашу мысль.

— Что же тут неясного! Возьмите Россию столетней давности, поразительно же похожая ситуация. В 1907 году проиграла революция — это равно нашему поражению 6 мая и всему последующему, — он снижает голос. — Тогда прежние пьянящие революционные надежды и упования быстро сменились тяжким реакционным утром и опохмеляться везли отнюдь не в кабак, а в военно-полевые суды и потом вязали на шее «столыпинский галстук». Люди испугались и забились по щелям: кто сбежал в Европу, кто ударился в спиритизм или прочую лабуду, поехал на озеро Светлояр к стенам града невидимого, а кто, простите, тихо брел по лесенке на сырой петербургский чердак, и белая ночь потом долго отражалась в его помертвелых глазах, пока поутру на крики жильцов наконец-то не прибегал городовой. А наивные кадетики и октябристы сидели тем временем на даче в Вырице таким же вот дождливым июньским вечером 14-го года и строили планы, как надо нам обустроить Россию, как заставить царя пойти на уступки, как провести новое рабочее законодательство… Эх, наивные и простодушные мечтатели, перенеслись бы на машине времени года на четыре вперед, увидели бы трупы свои в подвалах ВЧК — кончили бы дурную болтовню и спасли бы шкуру. Безнадежна эта страна! Потому я и не хочу повторять ошибок достопочтенных прапрадедов, и через полчаса такси везет меня в аэропорт, а оттуда в Варшаву. А там — Бог знает — может, лет на пять, а может, и больше. Но паспорт-то я приберегу, может, доживу до седин, когда появится у нас свой Яценюк и будет проводить серьезные реформы, тогда можно, пожалуй, и вернуться. А пока хочется пожить по-людски, без этих ужасных дорог и без этого пьяного сброда, орущего про Крым. Какой срам и как страшно! И вы бегите подальше, пока за вами не пришли и не повесили на первом столбе…

— Простите, ваши мысли как-то сумбурны.

— Ах, вы такой въедливый и непонятливый. С вами и спорить без толку, — и, оплатив счет, достает из сумки книжку. — Вот, возьмите и почитайте. Писатель, конечно, несколько бульварный и совсем сейчас забытый, но суть тогда всю ухватил. Это вот к вашим рассуждениям про самоубийства…

Я вопросительно гляжу на книгу: «М. Арцыбашев. У последней черты»

— Прочтите непременно. Как раз роман про эпидемию самоубийств в уездном городке в эпоху столыпинщины. Прочтите и сделайте очевидные параллели. Ну, прощайте. Надеюсь, благоразумия у вас хватит и через полгода мы встретимся в Варшаве или Осло.

Он уносится на такси, а я чувствую, что что-то недосказал, не возразил, и в бессильной злобе на свою нерешительность начинаю листать оставленный им томик. И через какое-то время понимаю, в чем же состояло так и не высказанное, не прочувствованное возражение. Собеседник, с невозмутимым видом любящий проводить «бросающиеся даже ребенку в глаза аналогии», не ухватил сути и отождествил совершенно нетождественные явления. В утонченные годы Серебряного века самоубийство было индивидуальным протестом против злого, окрашенного в шопенгауэровские тона мира, где царит холодная и беспощадная Воля. Самоубийца, тогдашний «хипстер», если воспользоваться любовью собеседника к аналогиям, оставался один на один со своим одиночеством и страстным желанием дезонтологизировать себя. Таков был декадентский настрой нашей Belle Époque, пропитанный «Демоном самоубийства» демонического продолжателя Верлена и Бодлера — Брюсова:

Своей улыбкой, странно-длительной,

Глубокой тенью черных глаз

Он часто, юноша пленительный,

Обворожает, скорбных, нас.

В ночном кафе, где электрический

Свет обличает и томит

Он речью, дьявольски-логической,

Вскрывает в жизни нашей стыд.

Он в вечер одинокий — вспомните, —

Когда глухие сны томят,

Как врач искусный в нашей комнате,

Нам подает в стакане яд.

Он в темный час, когда, как оводы,

Жужжат мечты про боль и ложь,

Нам шепчет роковые доводы

И в руку всовывает нож.

Он на мосту, где воды сонные

Бьют утомленно о быки,

Вздувает мысли потаенные

Мехами злобы и тоски.

В лесу, когда мы пьяны шорохом,

Листвы и запахом полян,

Шесть тонких гильз с бездымным порохом

Кладет он, молча, в барабан.

Он верный друг, он — принца датского

Твердит бессмертный монолог,

С упорностью участья братского,

Спокойно-нежен, тих и строг.

В его улыбке, странно-длительной,

В глубокой тени черных глаз

Есть омут тайны соблазнительной,

Властительно влекущей нас…

Что же мы видим сейчас? Современные хипстеры отнюдь не кончают с собой в подлинном смысле слова и культ Танатоса осуществляется у них скорее через ритуальное — и даже не самоубийство, но эстетическое убийство. Современный мыслитель г-н Ашкеров в свой книге «Нулевая сумма», посвященной итогам нулевых, приходит к выводу, что господствующее сейчас тотальное неумение жить есть во многом следствие упадка советской патетики как культуры героического умирания: «Умение умирать мутировало в кромешное неумение жить». Будем отталкиваться от этого тезиса: вместо реальной смерти и реального самоубийства как формы реализации умирания происходит его подмена эстетическим любованием смертью. Самоубийство выходит вовне и становится ритуальным, символическим или — если угодно — виртуальным убийством. Говоря словами Летова: «Уничтожив себя, уничтожить весь мир». Только уничтожить очень специфично. Это выражается в агрессии на образ Родины, матери-каннибалки, пожирающей своих детей, подобно чудовищным химерам из древних мифов.

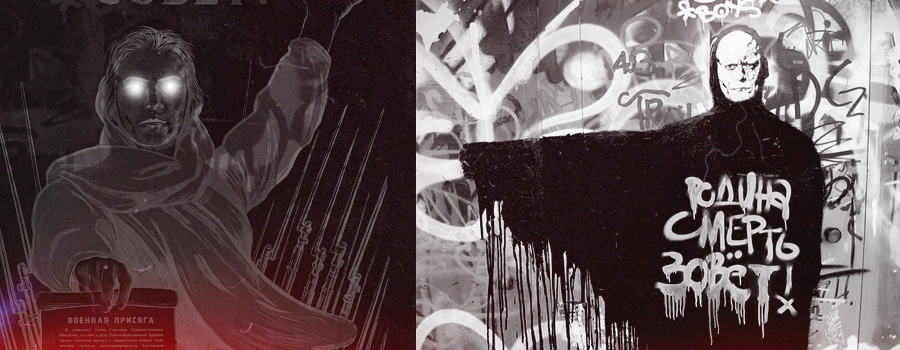

Но надо нанести упреждающий удар и убить ее. Налицо трансформация: Родина-мать становится Родиной-смертью. Родина-мать с огненным ликом с плаката Тоидзе звала на героическое заклание себя ради ее величественного, как платоновский эйдос, образа, который, тем не менее, обладал для каждого земными, осязаемыми эманациями: люди знали, за что они умирают, отстаивая Москву и Сталинград. Когда же мобилизационная культура уходит, но ей на смену не приходит и мирная, сытая бытовая культура, когда умирать становится незачем и не для чего и жить также незачем и не для чего, агрессия направляется на тот же образ, который становится Родиной-смертью. «Ты напрасно требовала наших жертв, ты — обманщица, мы не хотим умирать непонятно зачем: настоящего у нас нет, равно как и будущего. Теперь пришла наша пора приносить тебя в жертву!» — кричат души бунтующих детей. И это ритуальное убийство совершается посредством суицидальной эстетизации смерти и тления^ деконструируются эманации Матери, которые прежде выражали мощь и силу, неумолимую волю к строительству, питали детей живительным молоком. Теперь ее соски пусты: заводы сгнили и заржавели, проспекты растрепались мусором и грязью, почернели и без того мрачные коробки домов, в которых обитают какие-то страшные зомби без роду и племени, вместо нормальной речи брызжущие слюной сквозь пятак сгнивших зубов плохо переваренными ошметками советских газет. Происходит отмщение: ритуально убивается то, что раньше символизировало национальную идею и мощь и теперь давит, влечет к самоубийству — в силу своей немощности и безжизненности делает немощными и нас.

«Народное творчество»

Однако, несмотря на все нарастающую депрессивность (активный полюс которой — «пора валить», а пассивный — «пора сдаться и умирать»), есть повод для оптимизма: «Русская смерть» — это на самом деле «Советская смерть». Если проанализировать большую часть материалов вышеприведенных пабликов, то мы имеем дело именно с эстетизацией советского тленного и его реинкарнаций. Самый сокрушительный удар на что-то обрушивается тогда, когда оно становится объектом такого музейно-археологического созерцания: его словно зажимают в объятья и тут же отчаянно душат. То же видим и здесь: обитатели паблика, при всей внешней депрессивности и тоске, бессознательно любуются этим умиранием и пестуют, как малое дитя, советскую смерть. За этим кроется желание не тотального уничтожения, а превращения советского в музей. Парадокс, но это позитивно, ибо сущность музея предполагает символическую — а зачастую и реальную — мумификацию. Объект обретает статус музейного объекта, когда он лишается своего прежнего, подлинного бытования и становится безжизненным, когда помещается под стекло, классифицируется, получает номер в каталоге. Примером такого символического убийства прошлого является убийство Античности. Звучит очень эпатажно, ибо мы постоянно имеем дело с бесконечными ссылками на античное. Однако эти постоянные восторги, наличие античных фраз и образов в европейском дискурсе всех времен не более чем светское comme il faut, дань традиции, репрезентация своей образованности. На деле же интерес к античности — сугубо музейный и археологический: никто уже не будет подлинно, по-античному проживать, насыщаться без остатка ее духом и на полном серьезе видеть мир не с точки зрения релятивистской физики, а как античный Космос. (Пожалуй, только Хайдеггер пытался воскресить такую античную оптику.) Убивалась Античность и изнутри, и снаружи. Феноменологию внешнего рассмотрел еще А.Ф. Лосев в своей статье «О специфике античного отношения к искусству». По Лосеву, мнение о неокрашенности античных статуй — поздний продукт мысли эпохи Возрождения. В античную же эпоху они были окрашены в разные цвета, как живые. И статуи, которые мы видим сейчас, — лишь слабая, блеклая серая калька с их древних прообразов. Мы, словно узники платоновской пещеры, созерцаем не подлинные вещи, а слабые их тени на скалистых стенах. Но главное другое: в античную эпоху эти величественные образы были предметом благоговейного религиозного поклонения, но после того как с подобающего им Акрополя они переместились в музейные залы и музейные дворики, их покинул ореол священного. Они стали предметом эстетического созерцания и онтологически умерли — по сути, любование Венерой Милосской окрашено в утонченно-некрофильские тона.

В недрах советской власти боролись две стратегии по отношению к наследию Российской империи: как раз десакрализация через превращение ее в музей, наполнение дольним смыслом горних образов и тем самым их тотальная деконструкция или же беспощадное, варварское изничтожение. Первая тенденция емко проявилась в закрытии культовых сооружений, превращении их в клубы, колхозные МТС, сортиры. Самая характерная в связи с этим акция первых лет советской власти — вскрытие мощей в 1919-1920 годах и перенесение их из рак, из-под монастырских сводов в музейные пространства. Но в итоге возобладала вторая, варварская тенденция на полное разрушение и вытравливание духовных и материальных атрибутов того, что Ленин презрительно окрестил «великоросским шовинизмом». (Сталин в какое-то время был вынужден вернуть в пропаганду прежние символы, когда понял, что народ будет воевать за страну Суворова и Александра Невского, но не Интернациональную Совдепию. Однако возвращение было очень избирательным и возращенные образы были изукрашены пропагандой в мало имевшие сходства с реальными цвета (Пушкин в 1937 году во время празднования «ста лет со дня смерти» рассматривался как большевик до большевизма, над чем потом изумительно издевался Хармс, или же эйзенштейновский Иван Грозный, который очень походил на Сталина). Но, работая на физическое уничтожение, большевики тем больше укрепляли в народе ненависть к ним и благоговейный трепет перед убиваемым. Прямо-таки хитрость Абсолютного Духа: физическое изничтожение оборачивается трансцендентным утверждением и возрождением. Русское кладбище символически побеждает Советский музей.

В музее только спертый воздух, искусственное освещение и пыль, осевшая на стеклах капсул с заспиртованными трупиками, а на погостах тихо шуршат деревья и растет трава. «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Плоды будут! Но прежде надо избавить почву от сорняков. Преодолеть советское можно через его радикальную и тотальную музеефикацию. Потому в связи с этим не стоит выносить Ленина из Мавзолея: чем больше мы хотим от чего-то физически избавиться, окончательно «закрыть вопрос», тем больше здесь кроется бессознательная боязнь его воскресения и сопротивления. Мавзолей был религиозным символом, куда народ в силу археологичных пластов своего сознания, ходил, приложиться, словно к святым мощам. Сейчас ореол развеян и он тихо стоит, привлекая внимание разве что туристов. Пусть и остается таким музеем. Конечно, я предугадываю возражения, о том, что это предательство и кощунство, что надо стереть с лица земли гадину. Упрек справедливый, но держится он исключительно на эмоциях. Сущностно же ленинизм уничтожить можно, лишь на веки веков заперев его в музее, куда дети будут ходить как в аттракцион-страшилку. Ленин как заспиртованный младенец из Кунсткамеры, приручен и нестрашен. И обратный вывод: не надо восстанавливать утраченное после революции. Характерен тут пример с «воссозданием» Храма Христа Спасителя. Взорванный, поруганный большевиками, он символически мог стать скрижалью придавленного народного духа, и память о главном, величественном храме древней столицы насыщала бы народ, словно рассеянных по миру евреев память об Иерусалимском Храме. Вместо этого благодаря Лужкову мы получили симулякр. Что народ зачастую говорит о новом ХСС? «Новодел», «подземная парковка», «девки сплясали», «храм для КГБшников и КГБшного патриарха», «попы с погонами», «нет там святости». А снятые барельефы с того первого, подлинного храма тихо покоятся у стен Донского монастыря, и проникновенно глядят с них ангелы и библейские герои на могилы Каппеля и Деникина, Ключевского и Солженицына и других великих сограждан.

Пора выйти на дорогу Новой России и пора покинуть спертые своды советского музея. Но «на дорожку» — не присесть, а зайти на Русское кладбище и просто, тихо постоять. Шумит ветер и шуршит листва, кувыркаясь по земле, поют птицы и колосятся травы. И сквозь этот гул природы из-под земли раздаются едва различимые, но уверенные голоса. Наше дело — внимать им.

Внимать голосам Пушкина и братьев Киреевских, Александра II и Скобелева, безвестных юнкеров, павших у стен Кремля осенью семнадцатого, и павших на омытом кровью Донбассе ополченцев в новом четырнадцатом. Молчать и слушать. И потом осторожно, но решительно выходить на дорогу. И, идя по ней, верить в то, что незримо, метафизически и они идут, те, чьи голоса мы слышали на кладбище, стоят за спинами, как ангелы-хранители, и наполняют наши души священным трепетом и непоколебимой уверенностью в порыве единения с ними.

Viam supervadet vadens.