Кайзер Вильгельм II со своим троюродным дядей Николаем Александровичем обменялись формами

Переписка Николая Александровича с кайзером Вильгельмом II продолжается:

…Военные меры, которые сейчас вступили в силу, решено было начать пять дней назад в целях защиты от опасности, вызываемой австрийскими приготовлениями. Всем своим сердцем надеюсь, что меры эти никоим образом не помешают твоей посреднической деятельности, которую я чрезвычайно ценю. Нам нужно сильное давление на Австрию с твоей стороны, дабы согласие с нами стало возможным. Ники».

…Австрия выступает исключительно против Сербии и мобилизовала лишь часть своей армии. Если, как в теперешней ситуации, согласно сообщению с тобою и твоим Правительством, Россия мобилизуется против Австрии, моя роль посредника, которую ты мне любезно доверил и которую я принял на себя, вняв твоей сердечной просьбе, будет поставлена под угрозу, если не сказать — сорвана. Теперь весь груз предстоящего решения лежит целиком на твоих плечах, и тебе придётся нести ответственность за Мир или Войну. Вилли».

Сазонов, Янушкевич, Сухомлинов и другие высшие должностные лица Империи с раннего утра не находят себе места, обеспокоенные тем, что если Николай в силу старой дружбы с Вильгельмом всё-таки поддастся его влиянию и не объявит всеобщую мобилизацию, то Германия сможет легко опередить Россию в тотальном развёртывании армий. Градус напряжения и слишком высокая вероятность войны не позволяли пойти на такой риск.

Министр иностранных дел Сазонов Сергей Дмитриевич и Начальник российского Генерального штаба Янушкевич Николай Николаевич

С самого утра министр иностранных дел Сазонов уславливается с начальником Генштаба, что если ему в течение дня всё-таки удастся убедить Царя в неотложной необходимости всеобщей мобилизации, то Янушкевич в этот же час отдаёт приказ дежурному офицеру на главный телеграф, после чего указания получают все военные округа Империи.

После этого я уйду из дома, сломаю телефон и вообще сделаю так, чтобы меня уже нельзя было разыскать для новой отмены общей мобилизации»,—

заявил в разговоре Янушкевич. Встреча с Императором назначена на три часа дня. Сазонов в подробностях вспоминает тот разговор с ним:

Я видел по выражению его лица, насколько он был оскорблен её тоном и содержанием (Речь о последней телеграмме от Вильгельма. — прим.). Одни угрозы и ни слова в ответ на предложение передачи австро-сербского спора в Гаагский трибунал. Это спасительное предложение, если бы не счастливая случайность, о которой я упомянул, осталось бы и поныне никому неизвестно. Дав мне время внимательно перечитать злополучную телеграмму, Государь сказал мне взволнованным голосом: „Он требует от меня невозможного. Он забыл или не хочет признать, что австрийская мобилизация была начата раньше русской, и теперь требует прекращения нашей, не упоминая ни словом об австрийской. Вы знаете, что я уже раз задержал указ о мобилизации и затем согласился лишь на частичную. Если бы я теперь выразил согласие на требования Германии, мы стояли бы безоружными против мобилизованной австро-венгерской армии. Это безумие“.

Государь молчал. Затем он сказал мне голосом, в котором звучало глубокое волнение: „Это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей. Как не остановиться перед таким решением?“ Я ответил ему, что на него не ляжет ответственность за драгоценные жизни, которые унесет война. Он этой войны не хотел, ни он сам, ни его правительство. Как он, так и оно сделали решительно все, чтобы избежать её, не останавливаясь перед тяжелыми для русского национального самолюбия жертвами. Он мог сказать себе с полным сознанием своей внутренней правоты, что совесть его чиста и что ему не придётся отвечать ни перед Богом, ни перед собственной совестью, ни перед грядущими поколениями русского народа за то кровопролитие, которое принесет с собою страшная война, навязываемая России и всей Европе злою волею врагов, решивших упрочить свою власть порабощением наших естественных союзников на Балканах и уничтожением там нашего исторически сложившегося влияния, что было бы равносильно обречению России на жалкое существование, зависимое от произвола центральных империй. Из этого состояния ей не удалось бы вырваться иначе, как путем невыразимых усилий и жертв, притом в условиях полного одиночества и в расчете на одни собственные силы.

Мне было больше нечего прибавить к тому, что сказал Государю, и я сидел против него, внимательно следя за выражением его бледного лица, на котором я мог читать ужасную внутреннюю борьбу, которая происходила в нём в эти минуты и которую я сам переживал едва ли не с той же силой. От его решения зависела судьба России и русского народа. Все было сделано и все испытано для предотвращения надвигавшегося бедствия, и все оказалось бесполезным и непригодным. Оставалось вынуть меч для защиты своих жизненных интересов и ждать с оружием в руках нападения врага, неизбежность которого стала для нас за последние дни осязаемым фактом, или, не приняв боя, отдаться на его милость и всё равно погибнуть, покрыв себя несмываемым позором. Мы были загнаны в тупик, из которого не было выхода».

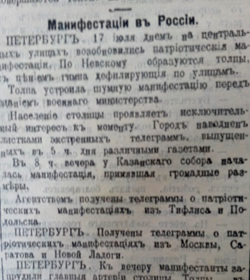

В это же время на улицах русских городов продолжаются патриотические шествия: многочисленность манифестантов неуклонно растёт, улицы городов переполнены и днём и ночью, народ взволнован и тоже предчувствует приближение войны:

Население столицы проявляет исключительный интерес к моменту. Город наводнён листками экстренных телеграмм, выпущенных в 5 ч. дня различными газетами.

В 8 часов вечера у Казанского собора началась манифестация, принявшая громадные размеры.

Агентством получены телеграммы о патриотических манифестациях из Тифлиса и Подольска…

…К вечеру манифестанты запрудили главные артерии столицы. Толпы в несколько тысяч каждая, по пути всё возрастая, шествуют по улицам. Развеваются национальные флаги, звуки гимна и крики „Ура“ несутся со всех концов столицы».

Великий русский философ Василий Васильевич Розанов в деталях описывает атмосферу, сгущающуюся над Петербургом в этот день:

Что-то неописуемое делается везде, что-то неописуемое чувствуется в себе и вокруг… Какой-то прилив молодости. На улицах народ моложе стал, в поездах — моложе… Все забыто, все отброшено, кроме единого помысла о надвинувшейся почти внезапно войне, и этот помысл слил огромные массы русских людей в одного человека… В Петербурге ночью — то особенное движение и то особенное настроение, разговоры, тон, — то самое выражение лиц, какое мы все и по всем русским городам знаем в Пасхальную ночь.

Ведь и Пасху мы называем „красною“; христосуемся красным яичком, окрашенным в этот именно цвет по символу искупительной крови… Дрожит напряжением русская грудь и готовится вступить в пасхальную „красную“ годину исторических судеб своих, дабы подвигом и неизбежною кровью купить спасение тех остатков братских народов, одна половина которых лежит мертвыми костями под тевтонским и мадьярским племенем, а за другую, еще живую половину наших братьев теперь пойдет последний спор и окончательная борьба. В русском народе — глубоко историческое чувство. Он сознает громаду свою, мощь свою; он знает, что мощь и громада эта „не напрасно лежат у Бога“. И знает также, что множество народов смотрят на эту громаду: одни — с ревнованием, ненавистью и опасением, другие — с надеждою, как на покров и щит свой. И вот пришел год испытания, „крепок“ ли щит этот, надежен ли этот покров?

Ни одной нигде хвастливой фразы не приходится слышать. Все инстинктивно чувствуют надвинувшуюся грозу и знают, что около грозы никакое праздное слово неуместно. А хвастливость — праздное слово. Но слышится решительно везде одно великое, радующее слово: „Будем все как один, забудем все свои разделения и все домашние былые ссоры“. И этот энтузиазм к единству и радость о единстве входят большим стимулом в народные уличные движения и придают им возвышенную нравственную окраску. Поистине можем сказать, как в пасхальный искупительный день: „Да друг друга обымем“.

Так мы обымем все друг друга перед великою и страдальческою „нужею“, как называют летописи всякий народный труд, и терпение, и страдание. Мы входим в историческую годину. Оттого-то мы все и помолодели, и приосанились, что теперь каждый день пойдет как исторический день, каждая неделя пойдет как историческая неделя, и всякий из нас, решительно всякий — большой и малый, старый и молодой, — уже сейчас делает историческое дело вот этим самым энтузиазмом своим, готовностью выносить, терпеть, нести жертвы для Отечества, которое воистину становится сейчас престолом и алтарем. Нам придется много терпеть, но и счастливы, однако, мы, потому, что ведь редкому поколению выпадает на долю пережить настоящую историческую эпоху.

Великая минута, великий год. Много он унесет, но много и принесет. Теперь мы все живем день — за неделю, неделю — за год. Души расширились, и тело не поспевает за душою и от этого так торопится, спешит и трепещет. Оттого не сидится дома, оттого хочется выйти каждому на улицу и слиться с волнами народными.

Старый былинный Микула Селянинович пробуждается, — и около него будет много хлопот немецкому гренадеру».

Василий Васильевич Розанов

Вечером 17 (30) июля, после разговора с министром Сазоновым, Его Величество Император решается подписать указ о всеобщей мобилизации.

Первый её день назначается на 18 (31) июля.

Бешено застучали все аппараты петербургского центрального телеграфа, разнося указ о мобилизации во все военные округа России. «Теперь вы можете сломать свой телефон», —сообщает в трубку Янушкевичу Сазонов.

Империи предстоит узнать о мобилизации лишь завтра.

До вступления России в войну осталось 2 дня.