Шостакович и тайный дневник советского народа. Часть I

Артем Рондарев о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче

Дмитрий Дмитриевич Шостакович — один из самых сложных для интерпретации композиторов двадцатого века: не только в силу объема и качества своих сочинений, но и в первую очередь оттого, что творчество и личность его находятся на пересечении сразу нескольких идеологических нарративов и склонны по этой причине порождать самые полярные точки зрения. Речь притом идет не только об оппозиции «тоталитаризм/демократия», но и о целом спектре проблем, затрагивающих вопросы музыкального смысла и соотнесения внешних факторов с творческой волей и имманентным музыке языком высказывания; весь этот пестрый клубок идеологий практически исчерпывает собой список проблематик современных гуманитарных дисциплин. Вдобавок в дело вмешивается неоспоримая масштабность фигуры композитора: каждый, кто отстаивает какую-либо точку зрения, понимает, что превратив с помощью разного рода доказательств Шостаковича в своего сторонника, он обретет чрезвычайно авторитетную поддержку; и люди, разумеется, стараются заручиться этим авторитетом изо всех сил; дело доходит до прямых подлогов и манипуляций: случай, весьма редкий в наш век позитивизма, когда научная ответственность признается высшей ценностью.

Есть и еще одна проблема: Лорел Фей, автор наиболее внятной, документально выверенной и (относительно) беспристрастной биографии Шостаковича, утверждает, что по многим вопросам хоть сколько-нибудь близкую к истинной трактовку — или хотя бы верное описание — событий мы уже не получим никогда в силу того, что нужные документы утрачены или уничтожены, а мифология сделала все, чтобы те, кто произносит те или иные свидетельства, говорили что угодно, кроме истины. Так что многое из того, что написано ниже, вполне вероятно оспорить — в зависимости от того, какому источнику кто доверяет больше.

рактически каждая биография Шостаковича (а их очень много) начинается с упоминания о том, что дед его, Болеслав Петрович Шостакович, был польским революционером, причастным к делу Каракозова, после которого он был сослан Томск; не будем нарушать традицию и мы. В ссылке родился и сын его, Дмитрий Болеславович Шостакович, отец композитора; он был по образованию физик и математик, в Санкт-Петербурге работал в Петербургской поверочной палате, организованной по настоянию Менделеева и занятой важным и трудоемким делом — а именно делом стандартизации всех городских измерительных приборов и механизмов. Мать композитора, Софья Васильевна, подвала в юности большие надежды как концертная пианистка, но, выйдя замуж, оставила музыку и сделалась прилежной хозяйкой дома; характер у нее был строгий и властный, и Шостакович долго, до самой смерти ее, находился под ее влиянием, постоянно советовался с ней очно и в письмах, очень ее любил и одновременно страшно тяготился этой опекой, которая распространялась на все, вплоть до отношений его с женщинами. В 1903 году у них родилась дочь Мария, в 1906-м, 25 сентября, — сын Дмитрий; третий ребенок, дочь Зоя, появилась на свет в 1908-м.

Родители Шостаковича — Дмитрий Болеславович и Софья Васильевна

Именно в силу непреклонного характера матери Шостакович не является вундеркиндом в том бытовом смысле этого слова, которое предполагает раннее, «моцартовское» развитие талантов. Точнее, талант у него, очевидно, был с самого начала, но мать, которая весьма подозрительно относилась именно к идее вундеркинда, не давала ему его обнаружить: до восьми лет ему не было позволено заниматься музыкой, хотя мать сама много играла, и в доме устраивались любительские вечера. Легенда гласит, что когда мальчик все же упросил ее заняться с ним музыкой и потребовал дать ему какие-нибудь ноты, она с некоторой иронией развернула пред ним клавир анданте из гайдновской симфонии; мальчик попросил объяснить, что значат эти значки, а затем медленно, но совершенно верно сыграл пьесу практически по памяти. Скоро уже он весьма бегло играл и показывал исключительное умение читать с листа; мать отдала его в обучение модному в то время в Петербурге Игнатию Альбертовичу Гляссеру (чья дочь, Мария Игнатьевна, позже работала личным секретарем Ленина).

Слава о музыкальном мальчике распространилась очень быстро, и скоро Митя по приглашению дочери художника Бориса Кустодиева стал ходить играть ее отцу, который к тому времени был прикован к инвалидному креслу в силу развившегося у него костного туберкулеза (в этом положении он прожил почти двадцать лет, многие картины писал лежа, и мало кто мог поверить, видя его жизнерадостные яркие полотна, что пишет их тяжелобольной человек). С Шостаковичем он дружил до конца жизни (он умер в 1927 году); первое публичное выступление композитора состоялось на открытии его выставки в 1920 году.

В 1915 году мальчик поступил в Коммерческую гимназию Шидловской, которая в 1918 году была переименована в 108-ю советскую школу; по рекомендации Александра Зилоти (который, как мы помним, в свое время устроил судьбу Рахманинова) его прослушал директор Петроградской консерватории Александр Глазунов, и осенью 1919 года Шостакович был зачислен в консерваторию студентом по композиции и фортепиано. Учиться в то время было непросто, зимой в помещениях не топили, и студенты на занятия по фортепиано снимали варежки только тогда, когда нужно было играть на инструменте. Семья жила небогато, ходить на занятия приходилось пешком, довольно далеко; Шостакович, однако, учился прилежно и чуть ли не единственный на всем курсе посещал все занятия.

ореволюционные политические воззрения в семье Шостаковичей были, по тогдашней моде, либеральные и антимонархические: отец Шостаковича, узнав о Февральской революции, вбежал в дом с криком: «Дети, свобода!» Впоследствии Шостакович вынужден был многое в данном вопросе сочинять: например, он рассказывал, что ходил на Финляндский вокзал встречать Ленина в апреле 17-го года, жадно слушал его речь, а потом рассказывал сестре, что он «видел Ленина»; тем не менее его школьный товарищ Борис Лосский утверждает, что история эта полностью вымышлена, так как Ленин прибыл на вокзал не ранее одиннадцати часов вечера, и было полностью невозможным, чтобы десятилетнему ребенку из интеллигентной семьи кем-либо было позволено находиться на улице в такое время, да еще без присмотра. Амбивалентность отношения семьи Шостаковича к текущим событиям показывает и тот известный факт, что он, сочинив в 1917 году траурный марш и посвятив его «памяти жертв Революции» (разумея в данном случае тех, кто пал во имя революции, а не от нее), уже через десять месяцев исполнил его на погребальной церемонии, в которой чтилась память двух депутатов Учредительного собрания, Андрея Шингарева и Федора Кокошкина, убитых в порядке самосуда в больнице матросами: это убийство, случившееся в январе 1918 года, потрясло Петербург и ныне считается одним из первых актов Красного террора.

Депутаты Учредительного собрания Шингарев и Кокошкин

В целом же Шостакович выказывал в то время похвальную аполитичность, прилежно занимался музыкой и обладал весьма амбициозными планами. Талант его был очевиден всем, уже в консерватории ему прочили большое будущее и всячески поощряли. Много ему помогал Глазунов, причем отодвинув в сторону свои собственные эстетические пристрастия: Шкловский передает его разговор с Горьким следующим образом:

— Сколько же ему лет? — [спрашивает Горький]

— Пятнадцатый. Сын учительницы музыки. Аккомпанирует кинокартинам в театре «Селект» на Караванной улице. Недавно загорелся под ним пол, а он играл, чтобы не получилось паники, но это неважно: он композитор. Он принес мне свои опусы.

— Нравится? <...>

— Мне не нравится, но дело не в этом, время принадлежит этому мальчику, а не мне. Мне не нравится. Что же, очень жаль… Но это и будет музыка, надо устроить академический паек.

Шостакович действительно в то время, после смерти отца, которого не стало в 1922 году, работал в кинотеатрах: профессия, которую у нас традиционно называют «тапер», в то время именовалась «иллюстратор». Шостакович работал иллюстратором в кинотеатрах «Светлая лента», «Пикадилли» и «Сплендид Палас»; играть ему приходилось типовые вещи, отчего он страдал и пытался скрасить так или иначе скучную обязанность, регулярно принимаясь импровизировать; однажды он так увлекся иллюстрацией птичьего пения, что в зале пошел шум; он решил, что фильм просто дрянь, и публика негодует, но позже ему сказали, что фильм-то был ничего, а вот пьяным приходить на работу и мазать по клавишам не надо.

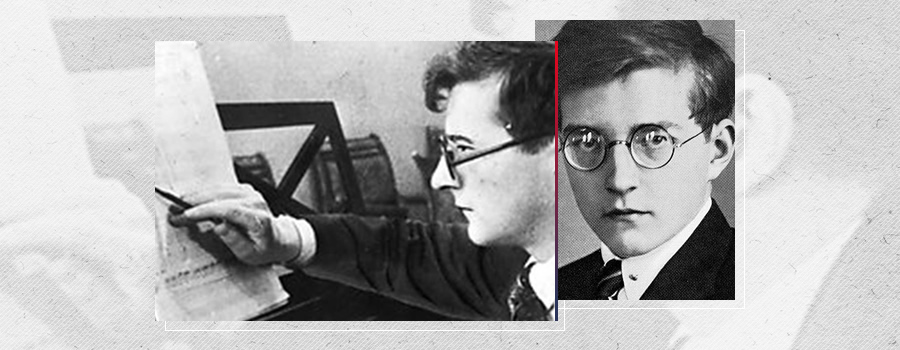

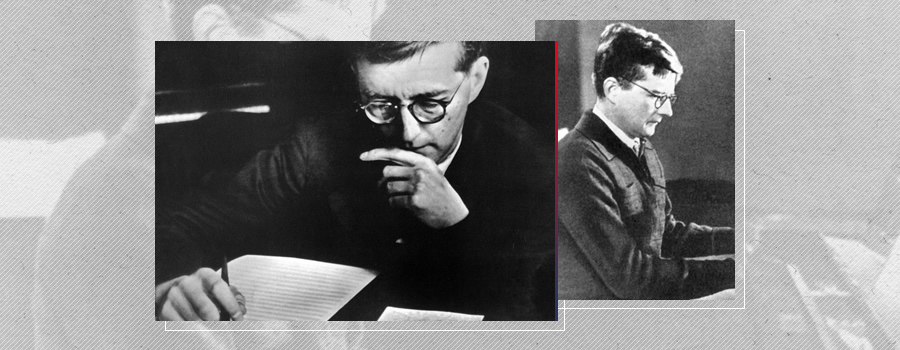

Шостакович в 1920-е годы

Избавиться от этой обязанности ему удалось после триумфа его Первой симфонии, которая была исполнена 12 мая 1926 года; этот день Шостакович потом отмечал всю свою жизнь. Принято сочинение было восторженно и сразу попало в репертуары не только советских, но и зарубежных оркестров; критика отнеслась к нему прохладнее и отмечала его поверхностность и искусственность, но для советской музыки это представлялось несущественным: Шостакович был первым крупным композитором, который вырос и выучился в СССР, и данный факт затмевал все прочие соображения.

Первая симфония

Шостакович в период работы над Первой симфонией.

Тогда же он подружился с большим числом весьма блестящих людей, общение с которыми стало формировать его вкусы; двое из них оказали существенное влияние на его жизнь. Первым стал будущий маршал (и одна из самых заметных жертв репрессий) Михаил Николаевич Тухачевский, человек, по отзывам современников, большой культуры, поклонник музыки и скрипач-любитель, сам изготавливающий для себя инструменты. Он был в высшей степени влиятельной фигурой в партийном истеблишменте того времени, и Шостакович часто прибегал к его поддержке.

Вторым его другом — и самым близким на долгое время — сделался Иван Иванович Соллертинский, фигура легендарная в ленинградских кругах, человек вообще весьма нехарактерный для советского культурного пространства. Историк, филолог, музыковед, театральный критик, блестящий молодой человек острого ума, мощного интеллекта и фотографической памяти, Соллертинский обладал славой эрудита, «знающего все»; при первом знакомстве он этим произвел на Шостаковича устрашающее впечатление. С 1923 года он преподавал в разных вузах Ленинграда исключительно обширный список дисциплин, от психологии до истории театра, позже сделался еще и публичным лектором и до самой своей смерти (он умер скоропостижно в 1944 году) прочел невероятное количество лекций на самую разную тематику. Он был поклонником новой музыки и существенно расширил представления об этом предмете Шостаковича, что впоследствии сыграло с ним дурную шутку: в периоды официально санкционированной травли композитора Соллертинский преподносился критикой как его злой гений, намеренно сбивающий того с толку и обучающий его всевозможным мелкобуржуазным ухищрениям.

Тухачевский, Соллертинский

1927 году он был выбран одним из пяти советских пианистов, которые представляли СССР в Польше на первом международном конкурсе имени Шопена, который прошел в Варшаве; прежде чем туда попасть, впрочем, ему пришлось сдать экзамены по марксизму, который был обязательным для всех выпускников и аспирантов консерватории. Дело оказалось непростое: когда шедший перед ним студент стал отвечать на вопрос, в чем социальное и экономическое различие между музыкой Листа и Шопена, на Шостаковича напал неконтролируемый приступ смеха. Экзаменатор тогда спросил его, готов ли тот объяснить социологические принципы баховского темперированного строя, и после некоторой паузы выгнал его с экзамена. Шостакович подал апелляцию и на другой день экзамен пересдал; в письмах он излагает эту историю весьма юмористически, не подозревая еще, насколько скоро это все перестанет быть смешным.

На конкурсе он играл хорошо и рассчитывал на призовое место, однако получил только почетный приз. Считается, что это решение было политически мотивированным: все советские пианисты играли настолько хорошо, что полякам пришлось решать, кого им засудить, чтобы не отдать русским все призовые места. Эренбург тогда писал по поводу игры Льва Оборина: «Дипломатам пришлось стушеваться и полякам признать, что лучше всех исполняет Шопена „москаль“». В итоге в жертву был принесен Шостакович; первое место отдали Оборину, второе и третье — полякам Шпинальскому и Эткиной. Вернувшись в Ленинград, Шостакович узнал, что в СССР приезжает высоко ценимый им Прокофьев и постарался устроить с ним встречу; они познакомились на собрании молодых композиторов, пришедших засвидетельствовать Прокофьеву почтение; Шостакович сыграл ему свою сонату, и Прокофьев расхвалил ее; сидевший тут же Асафьев стал смеяться и заметил, что тот хвалит ее только оттого, что она прямо напоминает его собственные сочинения.

Прокофьев, Шостакович, Хачатурян. На фото справа — Борис Асафьев.

анние опусы Шостаковича показывают его наклонность к гротескному письму — наклонность, безошибочно выдающую в нем модерниста, хорошо знакомого с эстетическими обоснованиями необходимости преобразования музыкального искусства, которые в изобилии появлялись в то время на Западе. Музыкальная сцена в СССР двадцатых годов была еще вполне открыта для различных тенденций, которые позже будут признаны «мелкобуржуазными» и «формалистскими»: здесь гастролировали ведущие западные модернисты того времени — Альбан Берг, Артюр Онеггер, Дариюс Мийо; Борис Асафьев в 1929 году (под псевдонимом Игорь Глебов) выпустил весьма обстоятельную апологетическую книгу о Стравинском; Шостакович высоко ценил Берга и Стравинского, хорошо знал их музыку и выказывал сочувствие их эстетическим и техническим новациям. Одним из самых характерных в этом смысле его сочинений является опера по повести Гоголя «Нос»: эклектичное, яркое и шумное действо, в котором имеются не только популярные танцы — польки, галопы — но и фуга для ударных инструментов. Премьера ее в концертном исполнении прошла в июне 1929 года; именно после нее Шостакович попал под полномасштабную атаку Российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ), ему вменили небезызвестную «детскую болезнь левизны», и в его адрес прозвучало слово, которое вскоре станет его (и не только его) кошмаром, — «формализм».

Под формализмом понималось, как можно догадаться, пристрастие к «вычурным» формам в ущерб «содержанию»; увлечение левого искусства, в лице футуризма и конструктивизма, формальными новациями, создало основу для претензии (слово «левое» в этом контексте самым удобным образом заменялось на «леваческое» или «левизну»). Эстетический идеал РАПМ был популистским: здесь предполагалось, что подлинно народное искусство должно быть мелодичным и доступным, а эталоном музыки выступала массовая песня; по всем приметам РАПМ был типичной традиционалистской консервативной группой, только с революционной риторикой (бывает, как видите, и такое). Далеко не все из людей, составлявших это объединение, позже отступили от своих воззрений: так, один из идеологов РАПМ, Лев Лебединский, видный советский фольклорист, еще в 90-е годы вел публичную полемику с композитором Юрием Левитиным о значении музыки Шостаковича.

ам Шостакович был противником всякого популизма, даже до той степени, что в 1930 году он вступил в кампанию по изгнанию из рядов композиторов авторов так называемой «легкой музыки», под которой в первую очередь понимались «цыганские романсы», бывшие синонимом буржуазной пошлости, и фокстрот, символизировавший разложение буржуазного Запада. Особенно парадоксально это выступление в свете того, что Шостакович был большим поклонником развлечений, которые традиционно определяются как «низкие»: он любил праздничные шествия, цирк, являлся поклонником Утесова и был горячим футбольным болельщиком (болел за «Динамо» и, как положено ленинградцу, за «Зенит»); друзья вспоминают, что на матчах он постоянно вскакивал с места, орал и махал руками; у него был отдельный от артистического круг товарищей-болельщиков, в котором он делал ставки и анализировал матчи; он знал расписание всего футбольного сезона и планировал свою жизнь, сообразуясь с ним.

Шостакович в 1930-е годы

Несмотря на подобные уничижительные отзывы о «легкой музыке» — и сообразно с представлениями советской идеологии о том, что композитор должен работать на благо народа, — Шостакович активно сотрудничал с кинематографом: одним из самых знаменитых его сочинений на этом поприще является песня из фильма 1932 года «Встречный». Для людей, не учившихся в советской школе, возможно, стоит пояснить, что речь идет о не каком-то встречном прохожем, а о встречном плане, то есть о плане, принятом самими трудящимися (на практике — администрацией и парторганизацией предприятия) «навстречу» официальному плану, с более высокими, нежели в последнем, показателями. Впоследствии Шостакович еще трижды использовал мотив этой песни в своих работах: его, судя по всему, вполне искренне в то время увлекала героика индустриализации; это его, однако, не спасло.

«Песня о встречном»

весьма продолжительное время исполнял роль цепного пса идеологии, и поэтому роспуск его в 1932 году был воспринят с облегчением. В тот момент вообще казалось, что наступила оттепель: тогда же Сталин пообещал артистам большую творческую свободу и назвал их «инженерами человеческих душ». Именно в такой атмосфере Шостакович и заканчивал свой труд, который на тот момент воспринимал как главный, — оперу «Леди Макбет Мценского уезда», написанную по одноименной повести Лескова (сам Лесков назвал ее «очерком»). Работу над ней Шостакович начал в 1930 году, предполагая в какой-то момент, что напишет целую тетралогию о русских женщинах, создав, таким образом, «советское „Кольцо Нибелунгов“»; «Леди Макбет» должна была стать его первой частью.

Опера была поставлена в 1934 году сразу в двух театрах — ленинградском Малом Оперном и московском Музыкальном театре Немировича-Данченко. Постановки отличались: в первой все было сделано в точности по тексту Шостаковича, во второй Немирович-Данченко создал свой вариант, где подчеркнул трагическое начало оперы и приглушил сатирическое; его изменения были так серьезны, что опера даже получила иное название — «Катерина Измайлова», то самое, которое впоследствии Шостакович изберет в качестве заглавия и к своей собственной ревизии опуса.

Шостакович превратил Катерину Измайлову, которая у Лескова выведена как существо психопатическое и безжалостное, в жертву режима, сделав ее — текстуально и музыкально — практически единственным живым человеком в опере, населенной пошлыми и пустыми персонажами. На этом пути он не остановился и перед тем, что в иных случаях называется прямым подлогом: то есть выбросил из сюжета историю об убийстве Катериной мальчика, своего племянника, по той простой причине, что это убийство было совершено «из корыстных целей» и очевидно мешало задаче вызвать к Катерине сочувствие, как он прямо сообщил в собственном эссе, сопровождавшем появление оперы. На Западе в силу такой трактовки опера часто называется «феминистской» — правда, без каких-либо сочувственных коннотаций, которые в других случаях сопровождают слово «феминизм».

«Леди Макбет Мценского уезда» по всем приметам было сочинение весьма смелое для тех времен: сама тема — тема супружеской измены — была здесь к тому же изложена весьма натуралистическим и недвусмысленным языком, который уже для первой постановки Шостакович по требованию наркома просвещения Бубнова был вынужден умерить (в частности, он удалил фразу, которой любовник Катерины Сергей прямо намекал на то, что ее муж импотент). Тем не менее и после всех правок опера вызывала весьма неоднозначную реакцию: показывая отрывки ее музыкантам в Свердловске, Шостакович получил от тех весьма неожиданные вопросы: «1/ скажите, маэстро, если мужчина и женщина лежат в одной кровати, то не кажется ли Вам, что это неприлично? 2/ в наше героическое время стоит ли писать оперу, где все время происходит половой акт?» Неприкрытый эротизм оперы заметили не только невинные советские люди: на Западе любовная сцена между Катериной и Сергеем за весьма красочное оркестровое описание получила эпитет «порнофонии».

«Леди Макбет Мценского уезда»

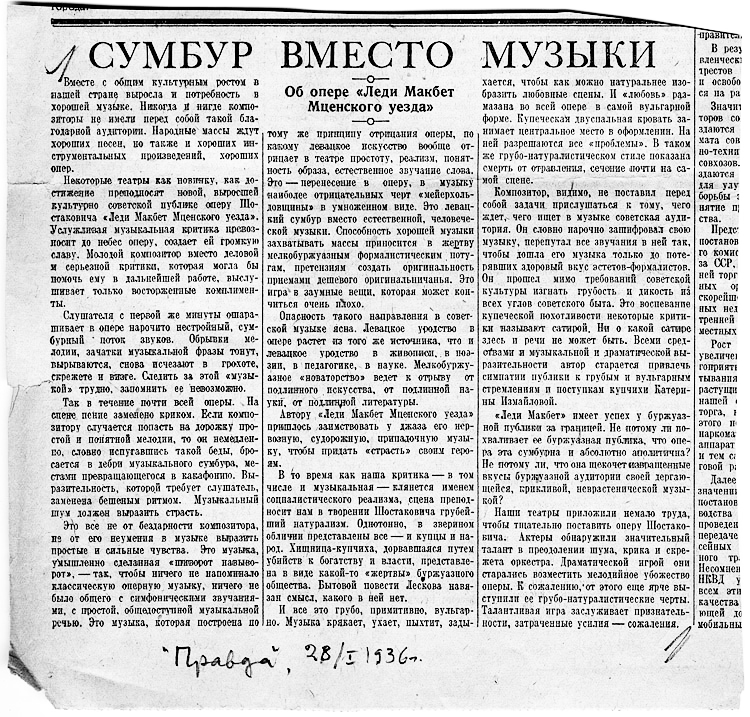

Несмотря на это (а, может быть, и в силу этого), опера с невероятным успехом шла на сценах два года и пользовалась огромной популярностью (параллельно собирая аудиторию на Западе — ее ставили в США, Англии, Аргентине, Чехословакии и Швеции) — до того самого дня, 28 января 1936 года, когда в газете «Правда» был напечатан знаменитый текст «Сумбур вместо музыки», давший старт первой кампании полномасштабной, санкционированной сверху травли композиторского сообщества (вдогонку 6 февраля в той же «Правде» появился текст «Балетная фальшь», посвященный разгрому балета Шостаковича «Светлый ручей», который был поставлен спустя полтора года после «Леди Макбет»). В этих статьях, по тону мало чем отличавшихся от поношений, которым подвергался в то время так называемый «троцкистско-зиновьевский центр», Шостаковича упрекали одновременно в «мелкобуржуазном «новаторстве» и «левацком уродстве», а также в «мейерхольдовщине»; в «Сумбуре вместо музыки» звучало предупреждение о том, что это «игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо». Здесь же были воскрешены обвинения в «формализме», которыми в свое время пользовался РАПМ.

Вырезка из «Правды» с пометкой Шостаковича

Предлогом для травли послужили разногласия, возникшие у Шостаковича со своим учеником и протеже, композитором Иваном Дзержинским, чью оперу «Тихий Дон» (посвященную, собственно, Шостаковичу) тот весьма резко раскритиковал. В то же время Сталин со спутниками, посетив обе постановки, Дзержинского пригласил к себе в ложу и расхвалил, с «Леди Макбет» же ушел, не дожидаясь конца. Такие сигналы в то время никто не пропускал.

Существует свидетельство одного из членов редколлегии «Правды», причастного к появлению статьи: тот утверждает, что фигура Шостаковича была выбрана намеренно, так как он был самым в тот момент знаменитым и крупным советским композитором; напав на него, партийная власть показала, что от критики и погрома не защищен никто. Кроме того, неплохо понимая характер Шостаковича, власть знала, что тот согнется в нужную меру: не сделает никаких опрометчивых действий и изменится так, как нужно.

Опера, разумеется, тотчас была снята со всех площадок. Возобновлена ее постановка была только в 1963 году, и для нее Шостакович существенно пересмотрел текст и музыку — настолько существенно, что опера получила новое название «Катерина Измайлова», новый опусный номер и куда более благопристойный вид — Лорел Фей пишет, что Шостакович заменил грубую сексуальность содержания на эвфемистическую. На Западе с конца 70-х, когда там стала доступна партитура ранней версии, опера ставится почти исключительно в своем первоначальном виде — в рамках идеологически мотивированного представления о том, что это «подлинная», не испорченная еще цензурой и самоцензурой соцреализма версия, и невзирая на мнение самого Шостаковича о том, что он предпочитает версию позднюю: предполагается, что и это мнение Шостаковича продиктовано политическими причинами.

остакович не принес никаких публичных покаяний, на чем, впрочем, никто не настаивал: его считали скорее жертвой чуждых влияний, ответственность за которые возложили на Соллертинского; он всего лишь встретился частным образом с председателем Комитета по делам искусств Керженцевым (тем самым, который отверг кантату Прокофьева к 20-летию Октября) и попросил его передать товарищам Сталину и Молотову свое сердечное раскаяние, что ему и было обещано. Жизнь его довольно сильно поменялась: многие из его друзей перестали посещать его — в частности, прекратил свои визиты Борис Асафьев, которого Шостакович, впрочем, с давних пор недолюбливал и неоднократно называл «самым большим пошляком» («пошлость» вообще было характерное для Шостаковича слово). Пытался за него заступиться перед Сталиным Горький, но письмо его осталось без ответа. В марте в его защиту публично высказался Мейерхольд, что было существенным актом мужества, ведь Шостаковича обвинили в грехе «левачества», воплощением которого Мейерхольд и являлся; тем не менее, ровно по этой причине выступление его не принесло никаких плодов. Столь же бесплодно хлопотал за него и Тухачевский; по-видимому, никто из них не понимал, что речь не идет о чьих-то персональных вкусах, что это работает система, и что система эта сама знает, когда и как ей налагать и снимать взыскания.

Шостакович, Мейерхольд, Маяковский, Родченко

В декабре 1936 года, после визита на репетицию его Четвертой симфонии секретаря Союза композиторов Иохельсона и разговора при закрытых дверях, Шостакович объявил, что снимает с постановки свое сочинение: весь этот год циркулировали слухи, что он написал какую-то «дьявольски сложную» вещь, «полную формализма», и ему, очевидно, посоветовали не усугублять ситуацию. По другой версии, впрочем, Шостакович снял симфонию с репетиций в силу того, что недоволен был работой дирижера, австрийца Франца Штидри, что представляется менее вероятным, — однако с этого момента в его биографии всегда существует та самая неопределенность трактовок тех или иных событий, о которой упоминает Лорел Фей, полагая, что ясности в этом вопросе уж не будет. Так или иначе, а исполнена симфония была впервые только спустя двадцать пять лет, в 1961 году. В мае 1937 года был арестован и приблизительно через двадцать дней расстрелян Тухачевский; всем было известно, что они дружат с Шостаковичем. Ситуация была пугающая. Менее чем через две недели после смерти Тухачевского Шостакович закончил свою Пятую симфонию, которая должна была стать либо его оправданием, либо окончательным приговором.

Пятая симфония

Премьера симфонии состоялась 21 ноября 1937 года; в описаниях ее говорилось, что это картина становления характера и долгой духовной битвы, увенчивающейся победой. Это было сочинение в подчеркнуто академической четырехчастной форме, лишенное какого-либо «формализма», мелодичное и доступное. Успех его был ошеломляющим: во время исполнения люди рыдали и вставали с мест. Описание кажется мелодраматическим, но факт этот подтвержден большим числом свидетелей; впоследствии было предложено немало объяснений того, почему эта музыка произвела такое невероятное впечатление, и все они по мере удаления от дня премьеры делались все более ревизионистскими: если современные премьере комментаторы утверждали, что советский народ услышал в музыке «подлинный социалистический реализм», то позже стали раздаваться голоса о том, что на деле запуганный советский человек услышал тут описание той мучительной повседневности, в которой он находился, выражение его чувств и мыслей, притом выражение такое, солидаризовавшись с которым не было риска себя выдать; ныне эта точка зрения в нашем отечественном дискурсе является доминирующей. Многие идут дальше: филолог Георгий Гачев (которого специалист по русской и советской музыке, профессор Калифорнийского университета Ричард Тарускин называет «самопровозглашенным культурологом») в эссе о Шостаковиче излагает содержание симфонии следующим образом: «…под вой демонстрирующих масс, маршируя, требующих казни „врагам народа“, ворочается-ухает машина-гильотина Государства» и далее — «СССР на стройке — только неизвестно чего, счастливого будущего или ГУЛАГа?..»; газетная уплощенность этого высказывания весьма хорошо иллюстрирует ограниченность всякой ангажированной идеологией интерпретации — будь то идеология соцреализма или же идеология всемерного отрицания соцреализма.

ассовая истерия по поводу симфонии, которая, по словам композиторов Александрова и Нечаева, «могла быть написана только в СССР», была столь велика, что через год Исаак Дунаевский, в то время глава Ленинградского союза композиторов, вынужден был призвать коллег, особенно критиков, к благоразумию, утверждая, что в противном случае подобный психоз (он употребляет именно это слово) способен завести советскую музыку в такие дебри анархии, что Союз не сможет осуществлять свои политические функции. На Западе симфония также была весьма популярна (даже несмотря на то, что была объявлена эталонным примером эстетики соцреализма), однако в модернистских кругах предсказуемо вызвала обратную реакцию: там ее считали образцом потребительского архаизма, Стравинский же в своей гарвардской лекции высмеял ее весьма странным образом, а именно через цитирование вымышленного эссе Алексея Толстого, на деле сочиненного секретарем Стравинского и якобы воспевающего ее достоинства через сведение музыки к серии технологических образов (при этом само поддельное эссе Стравинский назвал «шедевром дурного вкуса»). Тогда как в своем подлинном, а не вымышленном эссе Алексей Толстой предложил формулу, которая затем повторялось неоднократно и повсеместно: он описал содержание симфонии фразой «становление личности», и это была интерпретация, которой долго придерживался и сам Шостакович, добавляя, что симфония его, в сущности, — это автобиография, и заключает в себе «всепобеждающий оптимизм». В вышедшем спустя несколько дней после премьеры тексте, подписанном его именем, «Мой творческий ответ», сказано: «В центре замысла своего произведения я поставил человека со всеми его переживаниями, и финал Симфонии разрешает трагедийно-напряженные моменты первых частей в жизнерадостном, оптимистическом плане».

С этого момента положение его упрочилось, он больше не страдал от нападок прессы и, судя по всему, меньше уже боялся за свою жизнь: тем не менее до начала войны он работал существенно меньше и взял себе за привычку почти не обсуждать свои произведения публично — привычку, которую он сохранил до конца дней и в силу которой теперь его творчество особенно азартно подвергается интерпретированию, не удерживаемому более рамками эксплицированного «авторского замысла».

С 1937 года он преподавал в Ленинградской консерватории; среди его студентов были Георгий Свиридов и Галина Уствольская. Он всячески поддерживал своих студентов как во время учебы, так и вне ее, помогал материально, решал их проблемы. Один из студентов его, Вениамин Флейшман, был убит в 1941 году на фронте; Шостакович затребовал партитуру его единственной оперы, «Скрипка Ротшильда», закончил ее и долгое время пытался устроить ее премьеру, которая состоялась в 1968 году. В этот же момент своего рода передышки между травлей и войной он обратился, наконец, к жанру, которому прежде не уделял внимания, — к струнному квартету: всего в итоге он написал пятнадцать квартетов, и многие склонны полагать, что здесь, в камерном мире, в стороне от более затратных — и потому, в ситуации государственного контроля за творческими процессами, неизбежно более парадных форм, он подлинно раскрыл свое мировоззрение.

Струнный квартет № 1 До мажор

В июне 1939 года был арестован и через полгода расстрелян Мейерхольд (существует не слишком правдоподобная легенда, что Шостакович был понятым при его аресте); спустя три с небольшим недели после его ареста его жена, Зинаида Райх, собиравшая подписи в его защиту, была жестоко убита в своей квартире при загадочных обстоятельствах; ни убийцы, ни причина убийства так и не были найдены. С обоими Шостакович находился в добрых, хотя и несколько иронических отношениях: в одном из писем Соллертинскому он рассказывает, как, обитая в их квартире, он живет «среди гениев»: «А здесь я живу в обстановке гениев (гениальный режиссер, „гениальная актриса“: „Ах, Зинка! Как ты вчера играла. Это было гениально“), „гениального“ композитора и „гениальной“ поэтессы. Двое последних суть дети „гениального“ поэта Есенина и „гениальной“ актрисы» (Райх была второй женой Есенина). В том же 1939 году, в декабре, состоялась премьера его Шестой симфонии, которую он, по его собственным словам, писал «ясным» языком, и оттого рассчитывал на ее безусловный успех: однако предсказать реакцию идеологического отдела советского искусства не сумел бы и куда более прозорливый человек в силу того, что вся идеология соцреализма представляла из себя весьма пестрое собрание догм и мифов, не составляющих никакой особой системы, и оттого легко модифицировалась в соответствии с персональными вкусами конкретных людей. Критика услышала в симфонии претенциозность и «кокетство», от которого всего один шаг был к обвинениям в формализме. В 1940 году, однако, его Фортепианный квинтет был встречен с энтузиазмом, и в 1941 году Шостакович получил за него Сталинскую премию; как выяснилось, дело могло обернуться совсем не так хорошо, так как 7 января 1941 года партийным функционером Моисеем Гринбергом Сталину была подана записка о том, что вокруг квинтета царит «атмосфера нездоровой сенсации» и что его музыка не имеет отношения к жизни простых людей; к счастью для Шостаковича, записка эта была оставлена без внимания.

Тюремное фото Мейерхольда, Мейерхольд и Зинаида Райх

начале войны он узнал по дороге на стадион, где должны были играть «Динамо» и «Зенит». Дважды он просился на фронт, и дважды ему отказали. Тогда он записался в отряд самообороны, рыл траншеи и дежурил на крышах, намереваясь гасить зажигательные бомбы; его фотография на этом посту (в шлеме на крыше Консерватории, очевидно постановочная) активно использовалась в целях антифашистской пропаганды. 19 июля 1941 года он приступил к созданию Седьмой симфонии; в сентябре он сообщил об этом в специальном радиообращении всему Ленинграду.

Первого октября по прямому приказу из горкома партии он был эвакуирован — сначала в Москву, затем в Самару (которая тогда называлась Куйбышевым). Здесь в декабре 1941 года он закончил симфонию. Здесь же, со слов обитавшей вместе с Шостаковичами Флоры Литвиновой, берет свое начало легенда о том, что симфония эта, и особенно «тема нашествия» ее (которая была смоделирована по образцу «Болеро» Равеля, в чем Шостакович отдавал себе полный отчет), — не просто «против фашизма», но против тоталитаризма «вообще»: Литвинова утверждает, что Шостакович сказал ей это прямо — что, мол, не только Седьмая, но и Пятая его о нашем времени, о тоталитаризме. История эта представляется не вполне правдоподобной хотя бы потому, что концепт тоталитаризма, разработанный за пятнадцать лет до того Карлом Шмиттом, в повседневный оборот вошел существенно позже — на Западе во времена Холодной войны, у нас и вовсе ближе к перестройке; полагать, что Шостакович изъяснялся изощренным политологическим языком задолго до этих времен, — вещь странная. Тем не менее данная версия сейчас очень популярна.

Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве; событие транслировалось по всем радиостанциям страны и даже за рубежом, мгновенно сделавшись одним из самых знаменитых символов борьбы с фашизмом. 29 марта ее сыграли в Москве, в Колонном зале; в апреле микрофильмы с партитурой были отправлены самолетом на Запад. За честь продирижировать западной премьерой боролись Сергей Кусевицкий, Леопольд Стоковский и Артур Родзинский, но победил (предсказуемо) Артуро Тосканини: под его управлением она прозвучала 19 июля 1942 года. Журнал Time вышел с портретом Шостаковича на обложке.

Шостакович в шлеме на крыше Консерватории, обложка американского журнала Time 20 июля 1942 года

Радиообращение Шостаковича. Передача из блокадного Ленинграда 1 сентября 1941

Самым знаменитым, однако, исполнением ее является ленинградская премьера, которая состоялась 9 августа 1942 года и с самого начала рассматривалась как важный политический акт. К началу репетиций над ней единственный оркестр, оставшийся в Ленинграде, насчитывал девять человек; для пополнения состава музыканты отзывались даже с фронта; все, принимавшие участие в концерте, получали спецпайки для восстановления сил. В день исполнения усиленным артиллерийским огнем были подавлены все огневые точки немецкой армии, имевшие возможность обстреливать город; симфония транслировалась по радио и — через громкоговорители — в немецкие окопы. Никогда еще, видимо, в истории не предпринималось столько координированных усилий — на грани истощения — чтобы исполнить музыку.

Седьмая симфония

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!