Ницше назвал своего «Заратустру» книгой для всех и ни для кого. Думаю, он имел вот что — блестящая литературная форма, яркая образность, задорные формулы и афоризмы обрекали эту книгу на успех и популярность. Однако эта популярность мешала прочтению. Благодаря сотням цитат и пересказов все уверены, что такую книгу читали. Большинство интеллигентных людей не могут признаться, даже себе, что в лучшем случае подержали её в руках и знают о содержании из более-менее ученого предисловия.

Такой книгой для всех и ни для кого стал и «Закат Европы» Освальда Шпенглера. У всех на слуху название, образованный человек вам охотно перечислит основные идеи Шпенглера как знает их из третьих рук: что Шпенглер одним из первых придумал концепцию локальных культур, противостоящую единству исторического процесса, что он считал, что культуры идут от расцвета к упадку, к каковому по своим временам и срокам приближается сейчас Запад, что душа западной культуры — «фаустовская», выразившая себя в готических соборах, искусстве фуги и матанализе, в противоположность античной «аполлонической» душе, которая проявилась через евклидову геометрию и идеальную статуарность свободно стоящего нагого человеческого тела.

Вам сообщат, что Шпенглер полагал, что на его глазах западная культура умирает, трансформируясь в безжизненную машинную цивилизацию, а по сему случаю то ли сотрудничал с фашистами, то ли не сотрудничал с ними, но в любом случае автор «с душком». Кроме того, будет отмечено, что теория Шпенглера отдает шарлатанством, зачастую он катастрофически безграмотен, а потому если хочется ту же теорию локальных цивилизаций, то лучше читать Тойнби, который, во-первых — профессиональный историк, во-вторых — либерал и гуманист, в-третьих — англичанин.

Этим «популярное шпенглероведение», как правило, и исчерпывается. Несмотря на то, что первый том «Заката Европы» переводился и издавался в России многократно, а перевод второго тома был завершен И.И. Маханьковым еще в 1998 году и с тех пор неоднократно выходил приличными тиражами, количество прочитавших книгу Шпенглера целиком, скорее всего, поддается подсчету на пальцах. Зато если дать себе такой труд, то нашему умственному взору предстанет картина, значительно отличающаяся от хрестоматийной.

Не совсем закат совсем не Европы

Начнем с «заката». Едва ли не каждое издание Шпенглера предваряется примечанием переводчика, что данное при первом русском переводе заглавие «Закат Европы», ставшее в русском языке узнаваемым мемом, не имеет никакого отношения к Шпенглеру. «Европа» появилась в русском контексте как отражение собственно русского культурного контекста — «Россия и Европа» Н.Я. Данилевского, «средний европеец» К.Н. Леонтьева, «страна святых чудес» у Достоевского.

Сам Шпенглер понятие «Европа» в культурно-цивилизационном смысле употребляет не слишком широко, предпочитая ему понятие «западный». Его книга называется «Закат Запада». Слово Untergang может быть переведено и как «крушение», «падение», «упадок» и, скорее всего, отсылает к знаменитому «Упадку и падению Римской Империи» Гиббона. «Запад» передан словом Abendlandes, буквально — «вечерние земли».

Никакой скорой катастрофической гибели Запада Шпенглер в своей книге не пророчит. Поэтому любые словесные конструкции в публицистике типа «уже сто лет со Шпенглера предсказывают скорый закат Европы, а она живее всех живых» свидетельствуют о невежестве тех, кто их произносит.

Шпенглер говорит о фазовом упадке европейской культуры и трансформации этой культуры на западной почве в «цивилизацию», то есть эпоху внешнего военного, политического и технического могущества. Да, за этим могуществом неизбежно должен последовать распад и выпадение Запада из большой истории, но это в далекой исторической перспективе. Сейчас же, напротив, — эпоха имперского расцвета Запада, характерного для Римской империи. В типологическом сопоставлении Гитлер мог бы считаться Цезарем западного мира, а Барак Обама кем-то вроде императора Клавдия, коему предстоит отыквление. Если относиться к Шпенглеру с сектантской серьезностью, то миру предстоят еще столетия Imperium Americanum.

Публицистическую задачу своей книги Шпенглер видел как раз в том, чтобы отвлечь немецкую молодежь от мечтательности, от желания быть художниками, писателями, музыкантами — творческий потенциал западной культуры полностью исчерпан и возможно стать только плохим музыкантом, художником и писателем. Зато можно и нужно становиться Цезарями и Сесиль Родсами — деятелями власти, финансов, техники. Душа Запада выражает себя сегодня через идеал военной мощи, экономического порядка, через совершенство всё новых и новых технических гаджетов. И так будет, пока не придет и для Америки, и для ЕС эпоха «солдатских императоров» и новых варварских нашествий.

Современные движения народов наверняка показались бы Шпенглеру пустяками и лишь отдаленным провозвестием будущего. Куда больше внимания он уделил бы не шатаниям постисторических народов Азии и Африки, а движениям России, в которой предполагал новую поднимающуюся великую культуру. Эпоху Петра Великого он рассматривал как аналог эпохи Каролингов, Микенской Греции, династии Шан в Китае — праисторию пранарода грядущей великой культуры. А в Путине увидел бы аналог Филиппа Августа — неприятного, скользкого, беспринципного и безжалостного собирателя Франции после её максимального раздробления. Оправдано наше предположение или нет — узнает уже наше поколение в зависимости от того, выиграет ли Путин свою битву при Бувине или нет. Непонятно также, какой эффект даст наложение завершающего имперского цикла Запада на начало повышательной фазы русского культурогенеза — не будет ли попросту задавлен массой еще не слабого Запада русский подъем, и без того совершаемый, на взгляд Шпенглера, из положения западнического псевдоморфоза (который лишь усугбился после того, как большевистская буря, освобождавшая на глазах Шпенглера Россию от европейского лоска, улеглась). Или же историческая судьба в данном случае императивна?

Так или иначе, к популярным дешевым пророчествам в духе «почему рухнет доллар» книга Шпенглера не относилась и не относится, даже если когда-то кем-то так и воспринималась. Просто случилось так, что её выход в 1918 году наложился на поражение Германии в Первой мировой войне, что воспринималось именно как поражение германской Kultur и ученая, глубокая, ярко написанная книга о культурном упадке как нельзя лучше резонировала с эпохой.

Давно известно — лучше написать плохо, но вовремя, чем великолепно и невпопад. Здесь же великолепная книга вышла в идеальный для неё момент. Составители вышедшего в 1921 году в Москве сборника «Освальд Шпенглер и Закат Европы» указали в предисловии, что пользовались вышедшим в 1920 году 32-м (!) изданием первого тома. Кстати, именно эта брошюра Степуна, Франка, Бердяева и Букшпана вызвала приступ ярости у Ленина. «Литературное прикрытие белогвардейской организации», — плевался вождь мирового пролетариата и велел выслать неугодных философов заграницу. Так Шпенглер невольно спровоцировал знаменитые «философские пароходы» (а значит, все высланные — Бердяев, Ильин, Франк, Булгаков и т. д. — обязаны ему жизнью).

Второй том «Заката Европы», вышедший лишь в 1922 году, оказался в тени первого, и это тоже сыграло со Шпенглером злую шутку. За исключением короткого и ярко-публицистичного провозглашения философской позиции во «Введении», первый том «Образ и действительность», стяжавший основную популярность, был посвящен довольно скучным для массового читателя вещам — философии математики, метафизике судьбы, анализу скульптуры, архитектуры, музыки, живописи, прасимволам мировых религий и картине мира естествознания. Второй том «Всемирно-исторические перспективы», несший основную социально-политическую нагрузку — вопросы нации и расы, философия больших городов, предназначение женщины и борьба полов, христианство и еврейский вопрос, проблема аристократии, философия политики, денег и техники — всё это было обнародовано тогда, когда страсть публики к Шпенглеру поутихла, а обширная антишпенглеровская литература развернулась во всю мощь. Шпенглер оказался в тени самого себя.

Сам мыслитель всегда стремился сыграть известную политическую и пророческую роль в германской консервативной революции, которая соединит пруссачество и социализм (так называлась одна из его работ) и положит историю к ногам исполненной жизни расы, но его постигла горькая неудача, хотя он не дожил до катастрофы.

Консервативно-революционная программа и лозунги в Германии были быстро перехвачены Гитлером и его партией, из них были выхолощены всякое живое, интеллектуальное содержание и глубина смысла, всё сведено к карикатурным лозунгам геббельсовской пропаганды. Шпенглера постигло горькое разочарование, и он публично разругался с нацистами, которые обвинили Шпенглера за его книгу «Годы решений» в милитаризме и агрессии, противоречащих миролюбивому и созидательному настрою Третьего Рейха.

Так философ на собственном опыте познал разницу между жизнью и бодрствованием, между фактом, из которого исходит политика, и созерцанием философа, даже если он провозглашает себя пророком. Впрочем, жизнь, деятельность и диктатура фактов у нацистов привели Германию к такому концу, что, право же, любые созерцательные рецепты Шпенглера были бы лучше.

Псевдоморфоз. Арнольд Тойнби

На волне «денацификации» всего и вся (этой денацификации в Западной Германии подвергалось всё — философия Хайдеггера, правоведение Шмитта, культурология Шпенглера, — всё кроме, самих гитлеровских военных преступников и палачей, выходивших на свободу после коротких сроков) Шпенглер был почти забыт. Тем более что в англосаксонском мире ему был назначен alter ego — Арнольд Тойнби, у которого Шпенглер числился незадачливым «предшественником».

Случай Тойнби — это типичный пример «назначения» интеллектуалов, столь характерный для британской традиции. Племянник знаменитого своими лекциями по промышленной революции Арнольда Джозефа Тойнби, компетентный античник и византинист (действительно стоящие внимания работы Тойнби «Наследство Ганнибала» и «Константин Багрянородный и его мир» на русском так и не появились), в 40 лет становится директором «Королевского института международных отношений» и начинает выпускать многотомный трактат, названный без затей «Исследование истории», где и формулирует «цивилизационную теорию» в её современном и пригодном для англосаксонской утилизации виде. Так сказать, официальная философия истории от секретной службы Его Величества, не лишенная «моментов» (самый продуктивный, пожалуй, идея «вызова и ответа»), но чрезвычайно растянутая и более всего напоминающая каталог Британского Музея.

Тойнбианская система — сухая, понятная, довольно механистичная, полностью подчиненная представлению о внешнем факторе — факторе среды как о движущей силе цивилизационного процесса, и стала «мейнстримом» цивилизационного анализа — у Уильяма Мак Нила, Сэмуэля Хантингтона. Да и в русской литературе, имеющей богатейшую собственную традицию анализа локальных культур — у Хомякова, Данилевского, Леонтьева, Гумилева, — идеи этих мыслителей, как правило, пропускаются через «тойнбианскую» рецензию.

Освальд Шпенглер, как я уже отметил, рассматривается как незадачливый предшественник Тойнби, интуитивно наметивший некоторые ходы мысли, но безнадежно запутавшийся в немецком идеализме, ницшеанстве, расизме и дилетантизме. Попытку опираться непосредственно на идеи Шпенглера можно уловить разве что у Вадима Цымбурского с его концепцией городской революции (см. замечательную работу Бориса Межуева «Цымбурский и Шпенглер»), но и у этого русского мыслителя идеи Шпенглера надстраиваются над тойнбианской «цивилизационистской» платформой.

Поэтому отметим несколько моментов, которые существенно отличают аутентичного Шпенглера от его англосаксонской рецепции.

Культуры и феллахи

Прежде всего, Шпенглер не стремится разложить мировую историю на историю исторических организмов-культур, так сказать, «без остатка». Напротив, большая часть известной нам и наблюдаемой нами мировой истории, на взгляд Шпенглера, — это не история культур, а история их доисторического состояния (пранародов) и история их же постисторического состояния — феллахства. В один и тот же момент времени на планете расцветает не такое уж большое число культур.

Если подходить к тексту Шпенглера совсем строго, то в зоне тесного контакта расцветает неизменно лишь одна, остальные смежные с нею культуры либо еще не созрели, либо уже клонятся к падению. Единственную реальную синхронность можно найти у Шпенглера лишь между античной и китайской культурами I тысячелетия до нашей эры, между Солоном и Конфуцием, определенные корреляции одновременности можно найти между этими культурами и культурой индийской. Видимо, I тысячелетие должно считаться уникальным в шпенглеровском космосе периодом, что обусловлено тем, что эти высокие культуры между собой не общались. До него подлинную историю расцвета переживает египетская культура, после него — магическая «арабская», занимающая в разных своих вариантах от христианского и византийского до манихейского и исламского I тысячелетие нашей эры при упадке античности и ничтожестве Запада. II тысячелетие по Шпенглеру это расцвет Запада, который не имеет на всей планете ни одной культуры-соперника.

Никакой многолинейности, синхронного цветения десятков цивилизационных цветов схема Шпенглера не предполагает. Для игры Сида Мейера «Цивилизация» она бы не подошла. Культура по Шпенглеру расцветает на руинах постистории и перегное предистории других культур, во многом питаясь этими низшими жизненными формами как соками. Наблюдаемое нами течение исторической жизни может быть значительным, порой — великолепным, как в истории Китая последних двух тысячелетий, могут продолжать жить народы, культурные формы, религии, как исламский мир после Крестовых походов. Но с точки зрения Шпенглера — это уже постистория, феллахство, лишенное жизненных сил и ясности исторической формы.

Вряд ли можно было бы говорить об историческом закате исламского мира в эпоху Османской Империи, Мехмеда Завоевателя и Сулеймана Великолепного. Однако культурный анализ Шпенглера беспощаден — перед нами остывающий труп давно умершей арабской культуры, которая на последнем издыхании преодолела со взятием османами Константинополя свой раскол на исламскую ветвь и византийский «псевдоморфоз» и обрела целостность — целостность мумии.

Умершая культура не исчезает. Она может даже сохранять какое-то время свою политическую форму. Но она перестает плодоносить и окукливается в форме государства-цивилизации (напомню, что цивилизация у Шпенглера — это негативно окрашенное понятие).

Нация в центре внимания

Напротив, пока культура цветет — это культура живых и борющихся наций. Самое неожиданное в Шпенглере — это его последовательная разработка понятия нации и национализма, не привязанная к вопросам крови и примордиализма, но при этом исключающее современный западный «модернизм» в понимании нации.

Для Шпенглера нация — это универсальное политическое оформление жизненных единств, охваченных живой великой культурой и противостоящих друг другу. Мировая история по Шпенглеру — это не история восхождения и умирания культур, а история жизненной борьбы наций, оформленных через ту или иную культуру.

«Народ в стиле культуры, то есть исторический народ, называется нацией. Нация, поскольку она живет и борется, обладает государством не только как состоянием движения, но прежде всего, как идеей. Культура — это существование наций в государственной форме. Народы как государства и являются в собственном смысле движущими силами всех человеческих событий. В мире как истории выше их нет ничего. Они и есть судьба».

Национальное государство для Шпенглера есть высшая форма исторической манифестации культуры. Причем это касается не только «фаустовской» европейской культуры. Европейская форма нации — территориальная, спаянная единством породы и крови, тем самым проецирующая на политику исторический, временной прасимвол европейской души — это только одна из возможных форм.

Для античности формой нации является полис. Именно Афины, Спарта, Фивы, Рим, Карфаген являются истинными нациями античности, никаких «эллинов вообще» и «италиков вообще» не существует. Античная нация — это полис, замкнутое политическое тело, совершенное в своей замкнутости и ограниченности.

Для «магической» культуры, которую Шпенглер зовет «арабской», но которая включает в себя раннее христианство, Византию, манихейство, зороастризм, монофизитство, иудаизм, гностицизм и лишь в конечном счете — ислам, нацией является религиозная община. Она спаяна не территорией, не границей, не политическим гражданством, не общностью расы, а единством верования и мистического озарения.

Поскольку Шпенглер последовательно «арабизирует» эту культуру, то он сплачивающий фактор национальной солидарности в рамках магической культуры именует «иджма» — так называется согласное решение авторитетных исламских правоведов. Нам из опыта православной культуры гораздо более подойдет другое понятие для того же самого — «соборность». Именно соборность так же сплачивает христианскую, византийскую (и противостоящие ей другие нации того же культурного стиля) в том же смысле, в каком полис сплачивает античную нацию, а этнополитическое начало — нацию европейскую.

Именно борьба нации за политическое сбывание есть для Шпенглера в конечном счете главное в её судьбе. Причем это сбывание он понимает прежде всего как внешнее, внешнеполитическое торжество. В этом смысле Шпенглер всегда оставался последовательным и убежденным германским патриотом. Предисловие к первому тому «Заката Европы» содержит выражение надежды, что книга не окажется совсем недостойной успехов Германии на фронте. Грустный парадокс: по факту она эти успехи далеко превзошла, тем самым еще раз подтвердив репутацию немцев как более мечтателей, нежели воинов (что так выводило из себя самого Шпенглера).

Именно внешнеполитическому сбыванию, с точки зрения Шпенглера, должно быть принесено в жертву всё остальное. Он страстно полемизирует с теми, кто полагает, что главное — это внутренняя политика и должное конституционное устройство. Права, свободы, порядки, благосостояние — всё это условия для державного успеха, а никак не самоцель. Тот, кто жертвует нацией ради конституции — национал-предатель в самом точном смысле этого слова:

«Всемирная история — это государственная история, и всегда ею останется. Внутренняя конституция нации всегда и повсюду имеет цель быть в форме для внешней борьбы, будь то борьба военная, дипломатическая или экономическая. Тот, кто занимается конституцией как самоцелью и идеалом в отрыве от всего прочего, лишь губит своей деятельностью тело нации. Однако, с другой стороны, это вопрос внутриполитического такта правящего слоя, так обходиться с сословными противоречиями, чтобы силы и идеи нации определялись не в ходе партийной борьбы и измена родине не была ultima ratio».

Для него, пережившего вместе со всей нацией опыт катастрофического внутриполитического коллапса Германии в ходе Первой мировой войны, представляется чрезвычайно важным, чтобы катастрофа не повторилась вновь, чтобы было сохранено доверие между властью и подчиненным ей обществом, так необходимое на войне (а вся история, особенно для фаустовской души, есть война).

Нации необходимо «быть в хорошей форме» для участия в мировой исторической борьбе. Звучит почти как «иметь хорошо сшитый мундир» — очень прусская мысль.

«Мужество войска зависит от доверия к командованию — доверия, то есть добровольного отказа от критики. Политическая одаренность людского множества — ничто иное как доверие к руководству. Однако его надо приобрести: оно должно медленно созревать, подкрепляться успехами, делаться традицией. Недостаток лидерских качеств в правящем слое порождает у руководимых ощущение недостаточной безопасности, причем в том виде неинстинктивной, докучливой критики, уже одно наличие которой приводит народ к потере формы».

Надо сказать, что это уравнение на получение абсолютного доверия нации и нерассуждающего солдата было полностью решено вскоре после смерти Шпенглера — в ходе Второй мировой войны. Германия до конца сохраняла безусловное доверие к фюреру. Никаких значимых трений между нацией и вождем не было (не считать же таковыми чисто верхушечный заговор Штауффенберга).

Немцы сражались с непреклонным упорством до последней минуты в ситуации, когда элементарных навыков стратегического мышления было достаточно, чтобы осознать поражение. Строго говоря, борьбу прекратила лишь самоликвидация Гитлера и капитуляция. Ну и не очень-то всё это Германии помогло — Рейх как всегда подготовился к прошлой войне, исключил прежние риски, зато расшибся о новые. Но, безусловно, заслуживает внимания сама картина европейской нации, проявляющей нерассуждающее доверие к потерявшему адекватность лидеру и готовность проявить крайнее упорство в защите своей позиции.

Шпенглер постоянно пытается снабдить грядущую национальную элиту Германии советами о том, как создать подлинно гармоничную систему, которая оказалась бы конкурентоспособной с английской.

«Если же повезет — возникнет „суверенный народ“ в том единственном значении, которое достойно народа и возможно в мире фактов: пополняющее само себя вышколенное меньшинство со стабильной, созревшей в ходе длительного опыта традицией, заставляющей всякое дарование подпасть под свои чары и его использующее, и именно поэтому находящееся в созвучии с управляемой им остальной нацией. Такое меньшинство неизбежно делается подлинной расой, даже если оно когда-то было партией. Оно принимает решения с уверенностью крови, а не рассудка, именно поэтому всё в нем происходит „само собой“: в гениях оно больше не нуждается. Это означает, если можно так сказать, замену великого политика великой политикой».

А вот здесь тест в ходе Второй мировой был провален нацистами полностью. Они, особенно СС, пытались, конечно, создать элиту, которая была бы больше чем партией — расой, но в этом не преуспели. «Раса» у Шпенглера — это нечто близкое к «этносу» у Льва Гумилева — историческая жизненная общность, которая через самовоспроизводство сохраняет свой энергетический потенциал в космическом круговороте зачатий и рождений.

К шпенглеровской расе нельзя «принадлежать», зато ею можно «обладать». В русских переводах логичней всего передавать его словом «порода», которое, несмотря на зоотехнический привкус, гораздо ближе к тому, что хочет сказать Шпенглер. «Обладать расой» — это иметь характерные для общности особенности, иметь её поведенческий и культурный «запах» и проявлять эту расу в себе как в феномене.

Расой обладают крестьянин и аристократ, связанные с землей. Крестьянин выступает как расовый резервуар, откуда однажды выйдет аристократ как действующая, энергичная, творящая историю сила. Напротив, священник (и его буржуазный вариант — ученый), чья сфера не деятельность, а созерцательная аскеза, может и не обладать расой, в определенной степени он абстрактен, беспочвен и всечеловечен. Если же священник обладает расой, то в личном качестве, как многие папы и кардиналы эпохи Возрождения — энергичные воины, политики, любовники, а не как представитель сословия. Такова сословная теория Шпенглера: есть сословия расовые и действующие — крестьянство и аристократия, есть сословие созерцающее — духовенство. Но над всем в процессе цивилизации торжествует буржуазное не-сословие, стирающее все характеристические сословные особенности.

Не-сословие уничтожает сословную, как выразился бы Константин Леонтьев, «цветущую сложность» в универсалиях Мирового Города — пространства, где исчерпывающе раскрывает себя упадок великой культуры, где расовая природа женщины как матери, дающей жизнь новому поколению, разрешается в женщину-подругу, исполненную мутных душевных терзаний героиню ибсеновских драм. Все великие культуры — городские, однако Мировой Город — это противоположность города, это анти-Город, иссушающий всякое творчество там, где город культуры его производил.

Русский мир как неизбежное будущее

«Теория упадка» Шпенглера так близко подходит к идеям Константина Леонтьева, а в его (именно в шпенглеровской, в противоположность тойнбианству) концепции так много родства с концепций Данилевского, что невольно встает вопрос о влияниях. Гласно влияния Данилевского и Леонтьева Шпенглер никогда не признавал. Его осведомленность в русском языке была ограничена, но всё же присутствовала. Но характерно то, что Шпенглер страстно был увлечен русской культуры, которую, вслед именно за Данилевским и Достоевским (и в противоположность Леонтьеву), полагал будущей великой культурой.

«Русскость» (Russentum — строго говоря — «Русский Мир») для Шпенглера — одна из тем, которая должна находиться в центре внимания современного мыслителя:

«Когда я раскрываю книгу современного мыслителя, то задаю себе вопрос, задумывается ли он вообще о реальном содержании мировой политики, о тяжких проблемах мировых столиц, капитализма, будущего государств, о роли, которая уготована технике на исходе цивилизации, о русскости, о науке».

Представления Шпенглера о России весьма своеобразные, резкие, чисто книжные, весьма анекдотичные, но тем не менее размышлениями о России и русских испещрены многие страницы «Заката Европы». Русская культура для Шпенглера находится в глубоком двойном псевдоморфозе — византийски-магическом и западном. Фактически она выражает себя в отчужденной форме. Однако когда она постепенно нащупает и прорвется к своему, для неё окажутся сняты многие мучащие Запад вопросы — вопрос социальный, вопрос богатства, вопрос техники, — она их даже не увидит.

Душа каждой культуры определяется прасимволом, то есть определенной кинестетической матрицей восприятия реальности. Античный прасимвол — это совершенное тело, египетский — долгий путь, арабски-магический — охватывающая пространство как купол пещера, западный-фаустовский — это пространство, простирающееся в бесконечность и захватывающее в это убегание и время. Русским прасимволом Шпенглер считал бесконечную однородную равнину и отсюда умозаключал о русском равнодушии к напряжению пространства и символического мира, пренебрежении к звездам и технике.

«Русский астроном — ничего более противоестественного быть не может. Он просто не видит звезд, он видит только горизонт». Это один из характерных случаев невероятных шпенглеровских ляпов — поспешных и поверхностных суждений, которыми кишит его книга. В данном случае Шпенглера подвело дистанционное изучение русской культуры. Шатровая церковь казалась ему едва возвышающейся над равнинным пейзажем, вертикальное и стяженное измерение русской культуры он просто не мог и не хотел разглядеть.

Между тем кинестетика русского пространства более сложна (хотя мне, незнакомому с геометрией, топологией и т. д. не достанет инструментария выразить это на должном уровне). Прежде всего, русское пространство — это не равнина, а холмы. Характерный русский взгляд — это взгляд с одного холма, поверх низины, на другой холм. Никакой равномерности в русском пространстве нет — оно представляет собой чередование напряжений, стяжений, точек смысловой бифуркации и распрямлений.

Неслучайно, что именно русская мысль первой решилась обнародовать переход к неевклидовой геометрии (великий Гаусс, превозносимый Шпенглером, установил все основные принципы неевклидовой геометрии, но до конца жизни боялся публично их обнародовать и отважный математик из Казани его опередил). Русское пространство очевидно изгибается там, где фаустовское пространство европейца движется по шаблонной экспоненте.

Шатер русской церкви, одиноко стоящей на холме, это такая точка стяжения, выводящая в иное измерение, иной мир. В устремленности шатра к небу нет готической дерзости — это не порыв, это Лестница Иаковля, — вниз спускаются ангелы, наверх поднимаются святые. Очень хорошо это чувствуется в росписи шатра Покровской церкви в Александровой слободе — уникальный случай, когда шатер был расписан и тем самым его идея иконографически раскрыта. Эта роспись устроена так же, как «лествица» иконостаса: древнее и вневременное вверху — архангелы, праотцы, новое и историческое внизу — святые, апостолы, пророки. Шатер, как и иконостас, может быть прочитан и как восхождение, и как нисхождение, но в любом случае — как включение окачествованного им пространства в Небесную Иерархию.

Именно поэтому и русский астроном, и русский космонавт, и русский физик, и русский техник, и русский математик вопреки Шпенглеру оказались не только возможны, но и играют существенную роль во всем строе русской культуры. Космический прорыв, полет «Спутника», а затем первый космический старт человека — это одно из великих событий в переходе этой культуры из её описанного Шпенглером прасостояния к подлинному созреванию. Но русскость не устремлена к фиктивной бесконечности — она есть точечный прорыв в иное. Неслучайно в шатровом абрисе русских церквей заложено такое невообразимое созвучие с формой ракеты.

Русская культура находится для Шпенглера в самом начале своего пути, что нам, с осознанием её древности, кажется довольно странным. Однако надо понимать, что и греческая культура к моменту начала большого греческого культурного взрыва прошла почти тысячелетний путь, просто он отражен гораздо слабее через микенскую археологию и гомеровский эпос.

Пророком этой культуры, первым свидетелем её рождения выступает у Шпенглера Достоевский. И тут с ним сложно не согласиться — именно для Достоевского характерна такая предельная постановка вопросов, такой разрыв с условностями языка других цивилизаций и умолчаниями других религиозных стадий, что мы постигаем его как точку прорыва, точку перехода.

Шпенглер полагает, что русская культура вольет в «ветхие» византийские мехи «новое» христианство. Однако это вряд ли следует понимать в экклезиологическом и конфессиональном смысле. Его смысловые границы религий не совпадают с конфессиональными. Франкское и готическое христианство для него — две разные религии, хотя они конфессионально едины в единой традиции западного католического христианства. Напротив, католицизм, протестантизм, контрреформация — это феномены одной и той же западной души, несмотря на конфессиональный разрыв. Так что через Достоевского Шпенглер ждет скорее переосмысления, нежели реформации русского православия.

Метаморфозы сирийской культуры

Отношения Шпенглера с христианством непросты и во многом затемнены крайней неудачностью введенного им термина «арабская культура» для высокой культуры, представители которой объединены общим прасимволом пещеры и магическим мирочувствием. Перед нами такая же грубая ошибка, как назвать античную культуру «римской» и размышлять о Перикле и Сократе как о ранней зрелости Рима.

На самом деле эту культуру точнее всего будет обозначить как сирийскую. Именно сирийская, арамейская зона была источником большинства феноменов этой культуры, развивающейся с начала I тысячелетия нашей эры, именно сирийцы были многими наиболее выдающимися её представителями, здесь завязываются узлы раннего христианства, неоплатонизма, раввинистического иудаизма, здесь рядом, в Вавилонии, развивается манихейство, и именно под сирийским влиянием развивается ислам — пуританская форма этой сирийской культуры. Для Шпенглера Магомет стадиально и функционально гомологичен Кромвелю — и это, пожалуй, одно из самых сильных его наблюдений в области исторической физиогномики.

Вообще анализ Шпенглером «магической» культуры, при всех его ошибках и натяжках, — один из самых сильных разделов его труда. Ему удалось увидеть единство культурного и религиозного пространства, кипевшего сходными идеями, сходными практиками, сходным мирочувствием.

До него и, увы, после него эта реальность была намертво разрезана условностью тогдашних политических границ на «римскую историю», «византийскую историю», «персидскую историю», «арабскую историю». Тем самым подлинное единство и подлинный жизненный нерв протекавших в первом тысячелетии нашей эры на Востоке процессов оказываются выключены из наблюдения. Гражданская война за преобладание в Риме, христианства и «магической» языческой экклесии, превращается в чисто секулярное гонение императоров на христиан по политическим соображениям. Несторианство и особенно монофизитство кажутся вне шпенглеровской перспективы чисто умственными академическими ересями, а не теми сгустками живой энергии, расколовшей византийскую ойкумену, каковыми они были в действительности. Становится совершенно непонятной «дуалистичность» отношений Византии и Сассанидской Персии, Византии и Арабского Халифата, какая-то удивительная вражеская домашнесть их отношений, продлившаяся вплоть до появления на горизонте чужеродных и арабам и грекам тюрок.

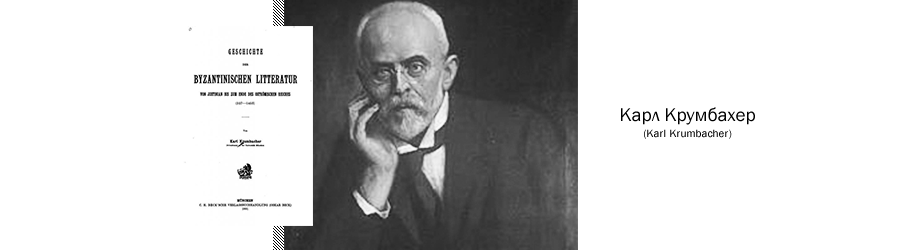

Впрочем, представления самого Шпенглера о Византии грешат невежеством. В первом томе он регулярно делает грубейшие ошибки в византинистике и старается закончить византийскую историю с иконоборчеством, не усматривая после него ничего значительного. Во втором томе степень компетентности повышается — Шпенглер одолел классическую «Историю византийской литературы» Крумбахера и, давая на неё ссылки, демонстрирует свою осведомленность о событиях аж до XII века, причем некоторые из его наблюдений не лишены остроумия.

Его оценка македонской династии как монархии бонапартистского типа, устанавливавшейся крупными военачальниками, несомненно заслуживает фиксации в византологии. И в самом деле, значительная часть истории этой династии — цепь военных диктатур: Романа Лакапина, Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия, лишь один раз удивительным образом давшая совпадение природного и военного государя в лице Василия Болгаробойцы (трон которого, впрочем, оспаривался другими «бонапартами» — Вардой Фокой и Вардой Склиром). Однако до эпохи Комнинов Шпенглер Крумбахера, видимо, не дочитал, и потому отмахивается от поздней Византии так же, как раньше отмахивался от всего послеиконоборческого периода.

Игра в бисер

Метод Шпенглера, спору нет, отдает интеллектуальной хлестаковщиной большого стиля. Автор легко жонглирует эпохами, именами художников, скульпторов, математиков, пророков, богословов, политиков, бросает о них «между делом» суждения знатока, так, что у непосвященного создается впечатление, что он глубочайше постиг едва ли не всю западную и античную, да и значительную часть мировой культуры.

На самом деле это не так — поток имен и отсылок направлен как раз на создание обезоруживающего интеллектуального впечатления, которое было тем большим, что читатель той эпохи не мог забивать в гугль имя за именем и получать полную информацию о между прочим упомянутом художнике или композиторе. При фактографической проверке многие из суждений Шпенглера оказываются ошибочны и неточны, а упомянутые им имена и реалии производят впечатление списанных, а не продуманных и не прочувствованных. Его суждения при критическом анализе постоянно грешат приблизительностью.

Но это не делает Шпенглера шарлатаном. Так же как размытость мазка у импрессиониста не делает его не умеющим рисовать. Метод Шпенглера — не фактография, а историческая физиогномика. Его задача — схватить облик культуры в целом, выделить её индивидуальное выражение в сравнении с другими культурами, сопоставить идеи из разных областей бытия одной культуры — например, баховскую фугу и кабинетную дипломатию XVIII века, вершащую судьбы бесконечно удаленных друг от друга земель, кредитно-вексельную систему и перспективу в масляной живописи. Фуггер и Дюрер для него — выразители одного и того же прасимвола, а Моцарта и Фридриха Великого связывает больше, чем мнение короля о музыке гения как о «кошачьем концерте».

Насколько это было в возможностях 35—40-летнего немецкого философа, Шпенглер в своем творчестве задал параметры междисциплинарных исследований в области теории культуры, семиотики, истории. С тех пор эти исследования вышли на совсем иной уровень точности, но широты охвата, доступной Шпенглеру, в сочетании с приемлемой точностью больше не удалось достичь никому — те, у кого выше точность, имеют значительно более узкий охват, те, у кого шире охват — проигрывают Шпенглеру в точности в десятки раз, причем их профессионализм здесь роли не играет.

К примеру, проф. И.М. Дьяконов был выдающимся шумерологом и ассирологом, создал весьма оригинальную концепцию мирового исторического процесса, однако число его грубейших ошибок и ляпов в книге «Пути Истории» значительно превышает стандарты Шпенглера. Не говоря уж о плоскости многих суждений — Шпенглеру вряд ли бы пришло в голову повторять глупость, что идейная борьба между арианами и их противниками православными шла «из-за одной буквы».

Исключительная философская глубина Шпенглера, практически неисчерпаемые оригинальные суждения, которые вряд ли можно усвоить полностью, перечитав «Закат Европы» и два, и даже три раза, вполне оправдывают его интеллектуальное позерство и неточность. Сумевших сделать лучше, сохранив масштаб, пока не нашлось. А для блистательно точных культурологических обобщений меньшего масштаба, таких как «Осень средневековья» Йохана Хейзинги, именно работа Шпенглера служит образцом.

Нет ничего удивительного в том, что «Закат Европы» определил мировоззрение и философию культуры целого поколения 1920–30-х годов. Его интеллектуальная техника, скорее всего вполне осознанно, служит образцом для конструирования Германом Гессе мифологемы «игры в бисер» — ведь именно Шпенглеру приходит в голову увязать математику, музыку и архитектуру в единую символическую систему, именно он умеет с кажущейся непринужденностью и артистизмом жонглировать культурами, столетиями, картинами, симфониями и историческими героями.

Во многом искусственно забытый, мало того — осознанно замененный англосаксонским пластырем тойнбианства, Шпенглер заслуживает возвращения к нему вновь, не как к пророку заката Запада, а как к пророку восхода.

Русского восхода.

Да и потом — это просто невероятно увлекательное чтение.