Апокалипсис Скрябина

Артем Рондарев о русском композиторе Александре Николаевиче Скрябине

Если и был в нашей музыке человек с амбициями, сопоставимыми по масштабу с вагнеровскими, то это Скрябин: его замысел синтетической мистерии (первоначально родившийся как раз из рецепции вагнеровских идей), в которой сливаются свет, звук и действие, в которую исполнитель и слушатель вкладывают равно бесчисленное количество душевной энергии, в которой, собственно, нет деления на слушателя и исполнителя, в которой есть только Скрябин, его воля, его замысел – и все остальные, – вполне способна посостязаться в объеме с формой вагнеровской музыкальной драмы. Идея конечного синтеза всех искусств, который, совершившись по воле величайшего из художников, повлечет за собой единение человеческой расы с Абсолютом и, таким образом, как бы рестарт очередного вселенского цикла, владела Скрябиным все последние годы его жизни, она толкала его на реформирование своего музыкального языка, на создание новых форм самовыражения, на изгнание из своих произведений любых намеков на сиюминутные человеческие эмоции, на гигантоманию и тот немыслимый апломб, преодолевающий, подобно наркотику, всякую рефлексию, с которым делаются все самые амбициозные и все самые странные вещи в истории культуры.

«Он мечтал, — пишет в 1916 году Леонид Леонидович Сабанеев, музыковед и друг Скрябина, — о симфониях светов [sic] и красок, о движущихся архитектурах из столбов освещенных фимиамов, о симфониях ароматов и прикосновений, о линиях нового синтетического искусства, начинающихся в плане одного и заканчивающихся в ином, начинающихся мелодией звуков и заканчивающихся в жесте».

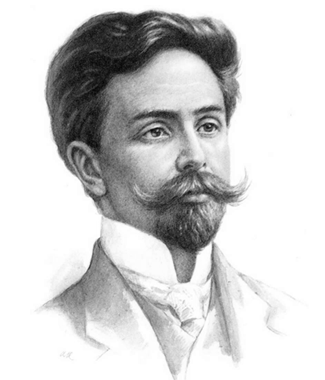

одился он в 1871 году, 25 декабря по старому стилю, то есть в Рождество, что для него впоследствии обладало несомненным мистическим значением. Мать его была известная пианистка, ученица легендарного педагога Теодора Лешетицкого, спустя год после рождения сына она умерла от чахотки. Отец его, дипломат, довольно скоро покинул Россию, бывал дома только наездами, за границей женился второй раз и сына, в общем, почти не видел. Мальчиком Саша был хрупким и нервным, эту нервозную хрупкость сохранил и во взрослой жизни, причем на людей в зависимости от степени их сочувствия или, напротив, нерасположения к Скрябину она производила самое разное впечатление. Одни ее считали приметой чувствительности (это тогда было положительное качество), другие – изнеженностью (которое потом прямо обратилась в характеристиках в «барство»).

Мать будущего великого пианиста Любовь Петровна (урождённая Щетинина) и отец — действительный статский советник Николай Александрович Скрябин. Справа фото флигеля усадьбы Лопухиных-Волконских-Кирьяковых в Москве, в котором родился А.Н. Скрябин.

Воспитанием его, таким образом, занимались женщины: до трех лет он был на попечении бабки, затем о нем заботилась тетка, Любовь Александровна. Первый биограф его, Юлий Энгель, на этот счет замечает: «Мальчик с детства привык видеть, что все, что он делает, находят хорошим и что он — центр интересов окружающих».

Скрябин в детстве

Музыкальная одаренность его проявилась рано: с малых лет любил он только «музыкальные» игрушки вроде свистулек, а в пять лет выучился играть на рояле и подаренной скрипке. В восемь лет он написал «оперу» из пятнадцати номеров (от нее даже сохранились черновые фрагменты), в девять лет уже сочинял ежедневно. Тогда же его отдали в кадетский корпус, где он проучился семь лет. Когда ему было двенадцать, тетка пригласила учить его музыке студента Московской консерватории Георгия Конюса, впоследствии – создателя довольно громоздкой музыкальной «теории всего» под названием «метротектонизм». Затем стал давать ему уроки и Николай Сергеевич Зверев, глава музыкального пансиона, в котором учились Рахманинов и Игумнов, и даже Сергей Иванович Танеев, сторонник классицистического подхода в музыке и мастер контрапункта, поклонник Чайковского, долгое время с большим неодобрением относившийся к Вагнеру и Листу. Зверев, не особо интересовавшийся композиторскими амбициями Скрябина, был уверен, что из того вырастет великий пианист: и в самом деле, Скрябин в Москве долгое время был известен только как исполнитель, несмотря на то, что уже был автором музыки.

Н.С. Зверев со студентами. Скрябин — в первом ряду второй слева. За спиной у Зверева в центре стоит Рахманинов

В юности он был поклонник Шопена, даже, говорят, засыпал с нотами Шопена под подушкой, и формально следовал образцам шопеновской музыки: написал 23 мазурки и целый цикл из 24 прелюдий. Василий Ильич Сафонов, однако, учитель Скрябина, а после преданный дирижер и друг его (с которым, впрочем, в итоге они сильно разошлись), как-то сказал по этому поводу: «Скрябин не Шопен, он умнее Шопена». Умнее не умнее, но изощреннее Шопена он был точно: уже в его первых сочинениях, всеми признаваемых как «шопеновские», стала слышна тяга его (идеологически скорее вагнеровско-листовская) к предельному насыщению, сатурации гармонической основы; в сочетании с характерной шопеновской салонностью и даже жеманностью впечатление это производило очень сильное (сейчас бы сказали: постмодернистское).

Три прелюдии Скрябина

В те времена в Москве, вкусы которой Сабанеев потом прямо называл «провинциальными», безраздельно царил антивагнеризм, хотя те, кто ругал Вагнера (в частности, Танеев), часто музыку его знали плохо и понаслышке. О Рихарде Штраусе, Дебюсси и Малере в России представление было смутным даже в начале века — главным композитором считался Чайковский, а Чайковский к Вагнеру относился худо (хотя и не так худо, как это потом изображалось) и называл его музыку «пакостным хроматизмом». Не лучше отношение у русской публики было и к другим новаторам: в связи с некоторой смутностью представления о западноевропейском музыкальном процессе под подозрение у нас попал даже такой безусловный вагнеровский антагонист, как Брамс. «Прогрессистов» было мало, и вкус их был далек от цельности и последовательности: они были поклонники умеренных романтиков вроде Грига и о подлинном масштабе той революции, что готовилась и даже уже шла в западном музыкальном мире, имели весьма расплывчатое впечатление.

В.И. Сафонов, русский дирижер, пианист, директор Московской консерватории в 1889—1905 гг.

Между тем, в западноевропейской истории культуры это время (с середины 80-х и почти до Первой мировой) известно как «fin de siècle»: время декаданса, субъективизма, сосредоточенности человека на событиях своего внутреннего мира, время коллективной потери цельности мироощущения и деромантизации мировоззрения (символизм, который иногда считается продолжением романтизма, на самом деле был ему прямой оппозицией – и реакцией на него), — словом, всего того, что Макс Нордау, врач, социальный критик и теоретик сионизма, описал в наделавшей по выходе немало шуму книге 1892 года с красноречивым названием «Вырождение». (Особенная ирония тут заключается в том, что из книги еврея-сиониста главные выводы впоследствии сделал национал-социализм, построивший на этом основании теорию «дегенеративного искусства».)

Вот на таком фоне в 1888 году Скрябин стал учиться в Московской консерватории у Сафонова, откуда выпущен был с малой золотой медалью, оттого что проманкировал курсом композиции (Рахманинов, который курс композиции прослушал, выпустился с большой золотой медалью). Долгое время он воспринимался (и воспринимал себя сам) как концертирующий пианист; первые его опусы – это сочинения именно пианиста (впрочем, пианистическое начало в его музыке не исчезало никогда, и даже в симфонических произведениях тот же Сабанеев постоянно разбирает его «пианизм»).

В конце 90-х он был уже в Москве весьма популярным композитором: так, в ноябре 1897-го ему присудили за его фортепианные опусы Глинкинскую премию, которая затем будет вручаться ему почти ежегодно, в то числе и за Первую, и за Третью симфонии, и за Поэму экстаза. С 1898 года он – профессор московской консерватории по классу фортепиано (пост, которым он сильно тяготился) и уже исполняемый – хотя и не без сопротивления «ретроградов» – композитор.

«Поэма экстаза»

Язык его быстро эволюционировал, делаясь все менее жеманным и больше рациональным и приобретая ту пугающую сложность, которую в конце концов (во многом под влиянием его собственных высказываний) стали называть «сатанической» — и приписывать «сатаническое» начало в Скрябине влиянию музыки Листа, автора «Мефисто-вальсов». Первая симфония его, исполненная в 1901 году, несет на себе черты, однако, скорее бетховенские, с финальным хором. Сам Скрябин и многие его поклонники считали ее не слишком удачной, однако она показала, по крайней мере, масштаб обещаний скрябинского таланта – так, что Рахманинов, относившийся к нему скептически, по слухам, даже заявил: «Я-то думал, что Скрябин — просто свинья, а оказалось — композитор». Третья его симфония, именуемая, без лишней скромности, «Божественной поэмой» (в Москве она была исполнена в первый раз в 1906-ом), знаменовала окончательный отход Скрябина от общепринятых форм и способов гармонического мышления: она представляла собой огромное, почти часовое трехчастное полотно, с предпосланной программой, из которой слушатель мог узнать, что повествует она об эволюции человеческого духа, что, отрешившись от своего личного «я», поднимается до утверждения «я» божественного. Так это или нет, но по сосредоточенному, патетическому, широко, в каких-то невозможно больших границах эволюционирующему материалу с ней в русской музыке мало что могло сравниться: по масштабу она способна выдержать сравнение даже с малеровскиим симфониями.

«Мефисто-вальс» Листа №1

Примерно с этого момента Скрябин стал одержим идеей создания синтетической Мистерии, которая объединит в себе усилия всего человечества и знаменует собой конец известного нам мира — последующие его творения – «Поэма экстаза», «Прометей» — воспринимались им как подготовительные наброски к делу всей его жизни. Примерно в то же время из сонат его исчезает деление на части – они превращаются в гомогенный поток невероятно сложно, изысканно и странно структурированного материала да получают весьма характерные подзаголовки – седьмая называется «Белой мессой», девятая – «Черной»

«Прометей (поэма огня)»

Татьяна Шлёцер, вторая (гражданская) жена А.Н. Скрябина, мать троих его детей

В 1897 году он женился на пианистке Вере Исакович. К жене он относился с характерным «артистическим» небрежением и эгоизмом, называл ее Жучей и рассказывал ей обо всех своих увлечениях мимолетными дамами и девицами. Вера страдала, но мирилась, потому что он был муж, отец ее детей (их в этом браке было четверо) и гений, а, кроме того, при разводе основная стигма оставалась на женщине. Терпение это ей пользы не принесло: когда в 1903 году Скрябин не на шутку увлекся Татьяной Шлецер, женщиной волевой и расчетливой, та стала приходить к ним в дом, участвовать третьей в беседе и при каждой реплике Веры говорить Скрябину «Не правда ли, какие глупости, Александр Николаевич?» Тактика оказалась успешной — Скрябин через год покинул жену стал и жить со Шлецер, добиваясь от жены, но так и не добившись, развода (за что он ее в итоге стал крепко ненавидеть). Общество серьезно разделилось во мнении по поводу этого поступка: на стороне Шлецер, в частности, оказался Сергей Кусевицкий, дирижер и основатель Российского музыкального издательства, на стороне Веры – Сафонов, который, как утверждал Скрябин, в Америке, куда Шлецер приехала вслед за Скрябиным, поведал всем, что пара эта живет внебрачной связью, и это будто бы послужило причиной того, что им не продлили разрешение на пребывание. Так это или нет – вопрос спорный, но Скрябин больше Сафонова видеть не пожелал.

Леонид Сабанеев, Татьяна Шлецер и Александр Скрябин на берегу Оки, 1912 г.

Маргарита Морозова, картина В.К. Штемберга (1893)

С 1904 по 1909 годы он жил за рубежом: в Швейцарии, в Италии и Париже; был, как уже сказано, и в Америке. Обитал он там на стипендию, которую ему выплачивала Маргарита Морозова, его ученица и поклонница, меценатка, учредительница Московского религиозно-философского общества и директор Русского музыкального общества, оставшаяся после смерти мужа с миллионным состоянием; стипендию эту он получал до 1909 года, когда ему стал платить от имени Российского музыкального издательства Кусевицкий. Особенных сомнений на предмет того, брать ему деньги или нет, Скрябин не испытывал: не только в своем мистическом будущем, но и в своем значении для мира реального он был глубоко уверен – так, в письме к тетке он сообщает (в связи с тем, что издательство Беляева урезало ему гонорары): «Многие будут потом жалеть, что не так отнеслись ко мне, как должно». Морозова вспоминает, как он говорил ей, что «сам станет центром мира через свое искусство и зажжет все человечество огнем творчества». В Москве, меж тем, в этот период о нем ходили самые дикие слухи: сообщалось, что он собирается строить в Индии храм в виде шара, что у него родился не сын, а неведомая зверушка, которую заспиртовали в банке, что он хочет устроить конец света и только думает, как бы это ловчее сделать. Общее мнение было то, что он «трехнулся».

Тем не менее, несмотря на его странный нрав и «барские» привычки, многие его искренне любили: его вдохновенная натура увлекала. В быту он человек был сложный и неудобный: был он мнителен, страшно боялся чем-либо заразиться, не ел пирожное, упавшее на скатерть, так как на скатерти могла быть грязь, подолгу, отчаянно, целым ритуалом мыл голову и однажды, по свидетельству знакомого, отказался есть яйца всмятку, так как курица, которая их снесла, по его мнению, могла быть чахоточной.

В Париже он близко познакомился с теософией, что произвело на него глубокое впечатление. Теософия, синкретическое учение, претендовавшее на связь науки и эзотерических дисциплин, была тогда чрезвычайно популярна — поверхностное представление о ней себе можно составить по тому, что сейчас у нас называется «нью-эйдж». Владимир Соловьев отозвался об этой доктрине следующим образом: «В «теософии» г-жи Блаватской и К мы видим шарлатанскую попытку приспособить буддизм к мистическим и метафизическим потребностям полуобразованного европейского общества». Поскольку в центре теософских доктрин стоит догмат о субъективном мистическом познании божественного, Скрябину трудно было не откликнуться на это учение, ведь он, в сущности, мечтал примерно о том же. Он увлеченно читал «Тайную доктрину» Блаватской, огромный компилятивный труд, французский перевод которого как раз в 1904-1907 годах выходил выпусками в свет, — в библиотеке Скрябина сохранились эти выпуски с многочисленными пометками.

В 1909 году, по возращении его, после того как по инициативе Русского музыкального общества в Большом зале консерватории были впервые исполнены в Москве «Божественная поэма» и «Поэма экстаза», слава его на короткое время стала оглушительной: многие исполнители в то время играли «в манере Скрябина», композиторы сочиняли в «манере Скрябина» (не умея его, впрочем, повторить, так как принципы композиции свои он держал в тайне, а без них подражать ему было не особенно осмысленным делом). Сам он, между тем, после 1909 года писал все меньше и суше, и мнением многих после смерти его было то, что творчески он закончился еще прежде.

В этот период мечты о сочинении Мистерии, которая знаменует собой конец человечества, отодвигались все дальше и дальше (Ричард Тарускин, профессор Беркли и автор капитального труда по истории западноевропейской музыки, иронически пишет по этому поводу: «Читатель вздохнет с облегчением, узнав, что Скрябин не исполнил свой план»). В итоге Скрябин пришел к написанию предварительного поэтического и музыкального «вступления», которое и называлось, собственно, «Предварительное действо». Он занимался этим прожектом последние два года жизни и в итоге успел создать только поэтический текст да кое-какие музыкальные наброски, в частности, включить туда фортепианные прелюдии из последнего своего опуса 74, так что по ним можно составить представление о том, как в музыкальном плане виделось Скрябину все это. Прелюдии эти очень короткие, строятся вокруг того, что в английской номенклатуре называется «aggregate harmony», то есть искусственно составленных аккордовых сочетаний, включающих в себя все двенадцать тонов темперированного звукоряда. Лаконизм их может посоперничать только с их степенью абстракции: они уже практически полностью лишены движения и постижимой логики, что, в общем, ожидаемо, с учетом того, что иллюстрировать они должны ни много ни мало – всеохватность (именно по этой причине их гармоническая основа исчерпывала весь звукоряд). Точнее сказать, «иллюстрировать» не совсем верное слово: в философском представлении Скрябина настоящая музыка не иллюстрировала жизнь, она была самой жизнью; так что можно считать, что прелюдии эти и есть, собственно, Абсолют.

Пять прелюдий, op. 74

Больше почти ничего сделать он не успел: в начале апреля 1915 года у него на верхней губе образовался фурункул, от него развился сепсис, и он, неделю страдая, умер утром 14 апреля, произнеся перед смертью фразу (Сабанееву показалось, что с ужасом, доктору Богородскому – что с тоской): «Это катастрофа!» Простудившись на его похоронах, спустя два месяца умер Танеев.

А.Н. Скрябин и его семья: гражданская жена Татьяна Шлецер, дочери Ариадна, Марина и сын Юлиан

од произведенной Скрябиным музыкальной революцией лежит довольно сложная теория, которую трудно рассказать обычным повествовательным языком; более того, среди исследователей музыки Скрябина нет консенсуса по техническому содержанию этой революции. Но попробуем в общих чертах.

Для того чтобы понять мотивацию скрябинских преобразований (и одновременно тот горячечный энтузиазм, которым они сопровождались), нужно держать в голове, что Скрябин был практически единственным русским «орфиком», то есть композитором, совершенно серьезно принявшим идеал магического преобразования мира с помощью музыки, подобно тому, как это в греческом мистицизме делал Орфей и приверженцы его культа. Поэтому все те изменения, которые он вносил в принципы гармонического и мелодического построения своих композиций, по его представлению, должны были прямо сказаться на состоянии окружающего эту музыку мира; а, стало быть, когда мы говорим, что Скрябин что-то «изъял», «преобразовал» и «уничтожил», то нужно иметь в виду, что для него самого это была вовсе не метафора. Подобное его отношение к своему творчеству объясняет и тот факт, что большинство своих открытий и преобразований он держал в тайне: многие из его композиционных принципов удалось расшифровать только спустя тридцать-сорок лет после его смерти (именно поэтому современные ему тексты, анализирующие его музыку, имеют сейчас разве что историческую ценность).

Центральным вопросом тогдашней музыкальной теории был вопрос преодоления ограничений, наложенных на музыку тональным принципом организации материала. Едва только западноевропейская культура узаконила равномерно темперированный строй и представила принцип тональных отношений в музыке как нечто абсолютно естественное (финалом этого процесса может считаться «Трактат о гармонии, сведенной к ее природным началам», написанный Жаном-Филиппом Рамо в 1722 году), как тотчас и принялась ставить под сомнение «естественность» подобных выводов. К моменту расцвета Скрябина процесс делегитимации данных законов достиг своего апогея, и уже в начале века Шенберг работал над тем, чтобы полностью отменить не просто эти правила, а само рациональное основание для возможности их появления.

Скрябин, впрочем, подошел к этим вопросам не как музыкальный теоретик, а как мистик и имморалист. Предполагая (вслед за Вагнером), что тональные разрешения в музыке являются удовлетворением желания личного эго (слушателя или композитора – в данном случае неважно), Скрябин отказался, в конце концов, потакать этому эго, не только в существенной мере исключив из своей музыки разрешения, но и изменив, сломав логику, по которой эти разрешения могли бы появиться. Его музыка стала внеличностной или надличностной, стала универсальной; парадоксальным образом – как отмечали многие, в том числе Сабанеев, Асафьев и Иванов, – из-за этого она лишилась человеческих эмоций, ибо эмоциональный мир человека – это в той или иной степени потакание собственному эго и есть. В тональной гармонии внутреннее тяготение частей музыкального материала к опорным точкам произведения во многом обусловливается нерегулярной последовательностью тонов и полутонов в рамках диатонической гаммы темперированного звукоряда. С помощью введения симметричных ладов (целотонного и октатонного) и эксплуатации функциональной симметричности интервала под названием «тритон» Скрябин (как и многие в то время: тот же Дебюсси, тот же Стравинский) преодолел это тяготение — музыка его обрела особенную, действительно почти волшебную, лишенную целеполагания неопределенную подвижность и вполне космическую, индифферентную симметрию.

С.И. Танеев, один из учителей Скрябина

Танеев называл музыку Скрябина музыкой, которая «не оканчивается, а прекращается», под этим разумея именно отсутствие в ней различимых, «логических» (или, если угодно, телеологических) тяготений частей высказывания друг к другу: как в речи предикат влечет за собой субъект, так и в традиционно организованной музыке имеется эта логическая связь между частями высказывания. Скрябин, беспредельно усложнив гармонические принципы строения музыкального текста, сделав их максимально неочевидными для традиционного слуха, лишил тем самым прогностический аппарат слушателя необходимого материала, с помощью которого можно было бы предсказывать поведение музыки. Слушатель был поставлен перед необходимостью учить новый для него логический аппарат; далеко не все на такой подвиг готовы — с той поры это стало центральным конфликтом между слушателем и сочинителем, который определил облик дискуссий всего последующего века.

«Мистический аккорд» и первая афиша «Прометея»

Символом его новаций усилиями Сабанеева, Кандинского и Шенберга со временем стал являющийся архитектонической основой его «Прометея» так называемый «Прометеев аккорд» («Мистический аккорд» в западной литературе), который он сам называл «аккордом плеромы» (плерома – гностическое понятие, обозначающее божественную полноту; Скрябин подобрал это слово в «Тайной доктрине» Блаватской). Аккорд этот состоит из шести тонов (или, точнее, того, что Милтон Бэббит впоследствии назвал «pitch class», чтобы избежать ссылок на нерелевантную ему систему октав, то есть, совокупности одноименных нот в рамках компаса инструмента или произведения), выстраивается по квартам (считая тритон увеличенной, а большую терцию – уменьшенной квартой), а потому тонально индифферентен, как бы полностью покоящийся на месте и лишенный какого-либо стремления. Аккорд этот, подобно «тристан-аккорду» Вагнера и «петрушка-аккорду» Стравинского, стал моментальной репрезентацией целого пласта теоретических изысканий западноевропейской музыкальной традиции. Историк русской и советской музыки Саймон Моррисон пишет (несколько патетически), что с его помощью Скрябин установил связь между подвижным, временным миром воспринимаемых феноменов и неподвижным, вневременным миром сущностей. Сейчас это звучит напыщенной метафорой, однако для самого Скрябина это было насущнейшей (и самоочевидной) реальностью.

«Прометеев аккорд»

Пришел ли он к атональности, этому Граалю музыкального авангарда первой половины прошлого века, раньше Шенберга? Западная традиция, не особенно озабоченная нашими идеологическими нарративами, относится к этому предположению в целом скептически: Ричард Тарускин полагает, что он сменил один принцип тональной прогрессии другим (Тарускин называет его «высшим»), заменив квинтовый круг родства тональностей – терцовым кругом. Василис Каллис, в рамках инициативы американского Society for Music Theory составивший подробный анализ поздних сочинений Скрябина, называет (как и многие) этот его период «посттональным». У нас Варвара Павловна Дернова, которая первой сумела восстановить многие системообразующие принципы скрябинской композиционной техники, полагала, что он и вовсе не уходил за рамки тональной музыки, только лишь беспредельно расшатав отношения тоники и доминанты. Консенсус в этом вопросе состоит в том, что скрябинская революция, при всей ее грандиозности, оказалась тупиковой в силу того, что, до предела насытив функциональностью все ступени лада, он уперся в самую банальную – и самую неодолимую — преграду изо всех, существующих в музыке, а именно тот факт, что в октаве всего двенадцать тонов. Нужны были совершенно иные принципы, преодолевающие ограничения октавной организации строительного материала, чтобы у эволюции музыкальной мысли появилась перспектива нового развития, — и эти принципы были выработаны Веберном, Шенбергом, Мессианом, Кейджем и Бэббитом.

«Синтетизм» Скрябина – тема, традиционно производящая на его поклонников особенно сильное впечатление. Скрябин был синестетик, то есть обладал талантом «цветного слуха»: каждому тону у него был предписан свой цвет, что в итоге вылилось во введении в партитуру «Прометея» отдельной партии «света», которую было предписано исполнять «световому клавиру» («tastiera per luce») – этот инструмент в единственном экземпляре был сконструирован по запросу Скрябина в Нью-Йорке в 1915 году и работал, судя по отзывам, не слишком стабильно.

Скрябинская машина цветомузыки с 12 лампочками

Соответствие цветов и тональностей по Скрябину

Таким образом, Скрябина можно считать «отцом цветомузыки». Тем же даром обладал и Римский-Корсаков, и они только не могли сойтись на атрибуции цветов: Скрябин полагал, что у тональности ми-бемоль мажор цвет красно-фиолетовый, а Римский-Корсаков был уверен, что голубой. Тут, впрочем, надо понимать, что Скрябин, в отличие от Римского-Корсакова, кодировал тона и тональности цветом еще и под влиянием теософских идей; примерно по этой же причине ныне синестезия Скрябина поставлена под серьезное сомнение: исследования показывают, что цвета он сопоставлял со звуками чисто ассоциативно. Помимо этого, к поздним сочинениям он присовокуплял драматические программы (сочиняемые, судя по всему, Шлецер), там говорилось примерно вот что (речь в данном случае о Третьей симфонии): «Божественная поэма» представляет развитие человеческого духа, который, оторвавшись от прошлого, полного верований и тайн, преодолевает и ниспровергает это прошлое и, пройдя через пантеизм, приходит к упоительному и радостному утверждению своей свободы и своего единства со вселенной (божественного «я»)». Все это было подготовительной работой к его синтетической Мистерии, о которой он рассказывал Римскому-Корсакову так: «Вы будете жить всеми ощущениями, гармонией звуков, гармонией цветов, гармонией запахов!» (Римский-Корсаков тут подскочил и сказал, что совершенно не понимает, что такое «гармония запахов»). Скрябин рассчитывал создать Мистерию на общем для всего человечества языке и даже начал было сочинять этот язык, беря за основу санскритские корни, но быстро охладел к данной затее. Поэзия его, которую он намеревался включить туда же, производит, признаться, пугающее впечатление – вот из наброска к «Предварительному действу»:

О подвиг божественный, танец всезвездный

Ты нам даруешь победу над бездной

В тебе мы сорадно себя обретем,

В тебе мы блаженно друг в друга умрем

Скрябина многие считают философом — в этом мнении есть существенная доля преувеличения. Скрябин был скорее эгоцентрик, чем философ: его философская доктрина, составленная из воззрений Фихте, Шопенгауэра, Ницше (он в юности был ницшеанец) и теософов, свелась к довольно непоследовательному солипсизму (если, конечно, имеет смысл вообще рассуждать о последовательности такой вещи, как солипсизм). Из Фихте он взял субъективизм и диалектику (которую применял довольно механически и догматически), из ницшеанства — произвел для себя культ Гения (вот он пишет: «История человечества (вселенной) есть история гениев… Толпа — разбрызги сознания гениев, их отражение»). Впрочем, в своем солипсизме он, как и подобает русскому «широкому человеку», пошел существенно дальше Ницше – Лосев, в некотором даже восхищенном ужасе, говорит о нем: «Сверхчеловечество» Ницше меркнет и кажется перед скрябинским индивидуализмом недостаточно солидным». Гением, таким образом, он полагал в первую очередь и единственно — себя и утверждал, что мир и Вселенная – порождение сознания, причем свое собственное сознание, сознание Гения, он считал единственно порождающим – все прочие сознания, посмевшие бы симметрично утверждать, что они, в свою очередь, порождают Скрябина, по его мысли, заблуждались, ибо прежде он породил их.

Потом он, впрочем, выходит из этого эмпирического солипсизма и внезапно начинает утверждать наличие в мире объективного, универсального сознания, которое всегда одно и тождественно себе, в то время как «частные сознания» — это только лишь частные состояния универсального сознания в пространстве и времени. Еще чуть позже на свет появляется не только сознание, но еще и трансцендентное ему тело: «Итак, бытие для меня есть, с одной стороны, мое переживание, а с другой — внешний этому переживанию мир (в том числе мое тело)». С появлением объективно существующего тела философская система Скрябина, при всем ее мистицизме, начинает неуловимо походить на систему материалистическую (Лосев этот ее уклон называет «материалистическим феноменализмом»), звучат аргументы диалектики («растение — отрицание семени»), и вот уже появляется такая категории Вселенной, как движение, а человеческое сознание становится ее, Вселенной, высшей формой существования. В конце концов, впрочем, он договаривается до предсказуемого: «Человек-Бог является носителем универсального сознания», — или даже так: «…выраженная в форме мышления история вселенной есть рост человеческого сознания до всеобъемлющего божественного сознания — она есть эволюция Бога…» Это теургическое начало в Скрябине, эта тяга к «обожению» являлась характерной чертой вообще всего русского символизма, отличающей его в этом смысле от символизма западноевропейского, который был течением чисто эстетическим, и превращающая его в этико-религиозную доктрину, в первую очередь – под влиянием работ Владимира Соловьева. Вячеслав Иванов, друг Скрябина, сформулировал задачу символизма как «a realibus ad realiora» – «от реального к реальнейшему», то есть от видимого (мнимого или ложного, согласно докетизму гностиков) мира – к миру подлинных сущностей; и это совершенно скрябинская траектория.

А.Н. Скрябин

Подвергнувший мировоззрение Скрябина подробному разбору молодой Лосев, думается, впрочем, допускает одну психологическую ошибку (понятную в силу очевидной неприязни, которую он, как христианин, испытывает к Скрябину-«сатанисту»), а именно трактует философские построения Скрябина не как поэтические воззрения, а как прямое руководство к действию. Меж тем, Скрябин философию знал плохо. Его философским образованием занимались князь Сергей Николаевич Трубецкой, профессор Московского университета, и брат его гражданской жены, Борис Шлецер, оба люди с фундаментальными в этом вопросе познаниями, но слушал он их весьма поверхностно. Шлецер познакомил его с воззрениями Фихте, однако дальше дело не пошло. Танеев говорил о нем: «Он как-то там соединяет философию с музыкой. Я только не понимаю, как он соединяет философию, ведь он же ее не знает»; Морозова же пишет о его философских штудиях: «Александр Николаевич особенно много никогда не читал, он брал книгу, схватывал ее суть, принимал или отвергал ее». Всерьез же руководиться тем, о чем ты имеешь смутное представление, довольно трудно. Более того, много рассуждая о мистическом опыте и о связанных с ним интуитивных и логических прозрениях, он не предпринимал почти никаких попыток этот мистический опыт в себе проверить практикой (уж какая она в этом случае ни есть), не занимался тем, что подобало бы всякому уважающему себя мистику, то есть не созерцал, не медитировал, не исследовал свое сознание, — нет, он просто сочинял свою космогонию и эсхатологию, сочинял прямо из головы и в том виде, в котором она была бы наиболее удобна ему самому. Он свято верил в свои умозаключения, но не особо пытался приложить их к чему-либо за пределами творчества, а в этом случае философия сводится к манифесту, к идефиксу или к вере, к которым применять аналитические критерии по меньшей мере странно.

Надо полагать, именно это и будет ответом на вопрос, который любят задавать предрасположенные ко всему потаенному поклонники Скрябина: отчего же он все-таки не приступил к своей Мистерии? Ровно потому и не приступил, что мистерия была бы эмпирической проверкой его построений и умозаключений, то есть именно тем, чего Скрябин и во всех прочих случаях старательно избегал. «Свою мечту о духовном опыте он принимал за самый опыт, свою мечту о посвящении – за самое посвящение», — пишет о нем Сабанеев, и это, в общем, и есть ответ.

Вольфганг Швайцер, «Скрябин» (2011)

Уход Скрябина был тем более безнадежен, что он умер не просто рано: он умер, не оставив после себя школы. Его эпигонами были не слишком известные композиторы вроде Николая Обухова, одного из пионеров электронной музыки впоследствии, да Ивана Вышеградского, писавшего позже музыку с использованием четвертитоновых интервалов и пытавшегося построить инструменты для ее исполнения. Считается, впрочем, что тот и другой повлияли на эстетику и композиторскую технику Оливье Мессиана, который, таким образом, оказался единственным крупным композитором-наследником скрябинских идей. В СССР музыка Скрябина стала по идеологическим соображениям вытесняться на периферию, несмотря на парадное признание его заслуг; Шостакович назвал его в 1931 году «заклятым врагом», потому что сочинения его полны «нездоровой эротики», «мистицизма» и «пассивности». На Западе дело обстояло не лучшим образом: в Британии в 30-е годы его музыку отказывались исполнять, мотивируя это тем, что она «злая» и «патологическая». Дело стало выправляться только после Второй мировой, когда споры о моральности искусства утихли по обе стороны океана и железного занавеса, но уже теперь, на фоне произошедших тектонических перемен в академической музыкальной теории, он не воспринимался новатором.

У нас, после распада СССР, он печальным образом стал одним из символов «мистического возрождения», то есть – воплощением непостижимой, духовной и так далее стороны музыки: его творчество стало рассматриваться через призму оккультных (или, как минимум, псевдопсихологических) представлений. В его судьбе стали отыскиваться предзнаменования и предназначения, и сейчас скрябиноведение в целом представляет у нас не самое вменяемое зрелище, то есть ровно такое, как это ни парадоксально, какое оно имело в первые годы после его смерти. В последнее время наметилась тенденция доказывать, что, несмотря на сложности своего мировоззрения, «в душе» Скрябин был православный христианин (особенно это заметно в изданной в 2004 году в серии ЖЗЛ биографии авторства Сергея Федякина), – идея странная, с учетом того, что православный христианин – это не просто тот, кто верует, но тот, кто веру свою исповедует, а исповедовал Скрябин нечто другое. В итоге Скрябин мифологизируется и умерщвляется тем больше, чем больше о нем пишут, потому что становится он не большим и сложным композитором, а реваншистским символом, назначенным участвовать в борьбе с советской материалистической идеологией, которая, между тем, уже двадцать лет как мертва.

В лице Скрябина музыка сделала попытку преодолеть искусственные (или, как минимум, на тот момент воспринимавшиеся как искусственные) ограничения, наложенные на нее классической теорией гармонии, не изменяя, однако, классическому же принципу благозвучия. (Асафьев в 1921 году пишет: «В этом отношении музыка Скрябина—явление исключительное. Не разрушая привычных норм, она путем быстрых, но постепенных, устойчивых и упорных, притом же строго закономерных завоеваний-переходов утончается и изменяется в своем облике до неузнаваемости».) Трудно сказать, что было бы, проживи он дольше: быть может, авангардная революция двинулась бы немного по иному пути; быть может, путь этот был предопределен объективными законами (на чем впоследствии настаивал Теодор Адорно) и не мог быть другим.

Какая из всего этого мораль? Скрябин, будучи в каком-то смысле фокусом большого числа идеологических представлений (может быть, наряду с Чайковским, — уникально огромного их числа), дает нам отличный повод для того, чтобы отделить желание искренней эстетической интерпретации услышанного от догматического, заранее концептуализованного, патетического и истерического интерпретирования не музыки даже, а прескриптивного, нормирующего представления о том, «как всякий приличный человек должен слышать музыку». Второе, по сути, — это психоаналитический, а не эстетический процесс. Попытка интерпретировать человека, попытка сделать его более «приятным», более достойным любви, порочна по двум причинам: во-первых, она неизбежно вносит новую идеологию в список (весьма пространный) уже существующих, пытаясь сделать объект интереса «идеологически близким», во-вторых же, как следствие, она вообще переводит разговор о художнике из плоскости эстетической и технической в плоскость идеологическую. Художник становится интересен не тем, что он сделал, а только лишь тем, почему и зачем он сделал то и иное. Не следует обольщаться, полагая, что, интерпретируя идеологию, мы каким-то образом лучше постигаем объект: любая идеология равноудалена от истины, в этом суть ее существования. Но, что самое важное в этом вопросе, пытаясь расслышать в музыке «православие», «сатанизм» или «мистицизм», мы перестаем слушать саму музыку, мы навязываем физическому, в общем и целом, явлению, чуждые ему категории. Происходит «анимизация» феномена, подмена его сущности метафорикой и суевериями и, как результат, отдаление от подлинной формы его существования. Идеологизируя процесс, мы не начинаем «лучше слышать музыку» – мы всего лишь даем себе индульгенцию на то, чтобы слышать музыку не так, как она звучит, а так, как нам это нравится.

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!

[…] в нашей музыкальной истории (не столь странная, как Скрябин, но, определенно, куда более трагическая). Человек […]

[…] / Также читайте Рахманинов,антимодернист Апокалипсис Скрябина Рациональный гений Стравинского, […]