Рациональный гений Стравинского

Артем Рондарев о русском композиторе Игоре Федоровиче Стравинском. Часть вторая

Свою автобиографию, написанную в 1935 году, «Хроника моей жизни», Стравинский сам разделил на две части: ту, что рассказывает о жизни его до отъезда из Швейцарии в Париж, который случился в июне 1920 года, и после, подчеркивая, таким образом, принципиальную разность этих двух периодов, более не в хронологическом, а, скорее, в идеологическом и эстетическом смыслах. В «допарижсикй» период своей жизни Стравинский был известен как национальный русский композитор, новатор в той области, которая касалась технической стороны музыки; после он сделался, в полном соответствии с тогдашней модой, космополитом, занятым решением парадоксов, которые представляет в большей степени не композиционная техника, а логика — и идеология.

ервым очевидным подступом его к новой эстетике стал балет «Пульчинелла», созданный им к 1920 году (как он сам утверждал, «для забавы») по просьбе Дягилева как компиляция (и редактура) музыкальных фрагментов авторства, как он думал, Джовании Перголези, которые ему Дягилев же и предоставил, отыскав их в библиотеках Неаполя и Лондона (ныне считается, что большинство фрагментов написаны другими композиторами, в частности Доменико Галло). Балет этот многими был воспринят как странная шутка, притом не слишком хорошего вкуса; однако это было нечто существенно большее: с этого момента Стравинский двинулся по пути «объективации» своего творчества, то есть создания музыки, смысл которой понять можно, лишь учтя всю ее историческую перспективу (сейчас бы это называлось «контекстуальным искусством»).

«Пульчинелла»

Многие, кто замечал в нем это стремление, его весьма не одобряли. Дебюсси, успевший застать первые опыты Стравинского в области «объективной музыки», отзывался о них отрицательно, полагая, что в них Стравинский отходит от того, что в нем наиболее существенно, а именно от своей «русскости». В письме 1915 года он сообщал: «Мой дорогой Стравинский, вы великий артист! Так будьте, со всей вашей энергией, великим русским артистом! Нужно быть человеком своей страны, нужно быть близким к земле подобно самому скромному крестьянину!» Проблема была в том, очевидно, что критикам Стравинского его эволюция казалась причудой гения, чем-то субъективным (озадаченный Аарон Копленд, бывший в 1923 году на премьере «Октета для духовых», о котором речь пойдет ниже, писал: «Все задаются вопросом, что заставило Стравинского променять свое русское наследие на беспорядочный маньеризм восемнадцатого века»). Меж тем Стравинский одним из первых расслышал объективную неизбежность такого поворота событий: именно поэтому он считается создателем и главой такого чрезвычайно популярного и влиятельного направления в академической музыке прошлого века, как неоклассицизм

еоклассицизм — явление слишком пестрое, чтобы можно было дать о нем исчерпывающее представление в двух словах. Компилятивный, синкретический, во многом иронический стиль, основанный на приемах пародии, попурри и пастиша, в своей зачаточной форме был он чрезвычайно популярен в кругах стремящейся занять место аристократии буржуазии девятнадцатого века. Идеологическую и эстетическую базу явления в начале века двадцатого обеспечивали люди самых несходных взглядов — Поль Валери, Жан Кокто, Гийом Аполлинер, Эрик Сати, — и исходя из различных побуждений; неизменным в их рассуждениях был лишь призыв отречься от волюнтаризма и витальной чувственности романтизма и обратиться к чистоте классических образов — возродить «юную классичность», как определил это Ферруччо Бузони. В первую очередь неоклассицизм ставил задачей восстановление традиции — той исторической, надличностной традиции, которая была прервана витальным волюнтаризмом романтизма. Художник, по мысли Томаса Элиота, автора программного текста 1917 года «Традиция и индивидуальный талант», должен писать так, как если бы вся традиция его страны, начиная от Гомера и кончая современной литературой, существовала одновременно. В рамках этого совмещения синхронии и диахронии и появился в 1923 году наделавший непропорционально много для своего скромного размера шума «Октет для духовых» Стравинского.

«Октет для духовых»

ебольшая трехчастная пьеса эта, несмотря на свою внешнюю(и во многом внутреннюю) склонность к следованию «классическим» образцам — с ее очевидной «куртуазной» орнаментовкой, традиционным голосоведением, характерным для полифонического письма разнесением голосов в разные регистры и равномерным «телеологическим» развитием материала, — несет на себе печать всех прежних новаций Стравинского: стабильные диссонансы, статические остинато, внезапные паузы, использование октатонных ладов, создающих вместе эффект «неподвижной подвижности», в том же примерно духе, в котором наложения ритмических фигур создавали эффект бесконечного движения на месте в «Весне священной» (при том, что и здесь, в октете, метр местами изменяется потактово) — недаром свой художественный идеал Стравинский в «Музыкальной поэтике» определяет как «динамичный покой». В финале весьма почтенный «баховский» контрапункт регулярно прерывается совершенно «эстрадной» мелодией, и пьеса в итоге заканчивается свингующей фразой поп-песни (не будем забывать, что в то время понятия «популярная музыка» и «джаз» были полными синонимами). Ирония этого трюка очевидна; не менее очевиден и, как сейчас принято говорить, «мессидж» всего сочинения: музыка — это интеллектуальная игра, правила которой диктуются только заключённым в ней материалом; игра же — это то одно, что важно (о чем скоро, в 1938 году, в трактате «Homo ludens» будет рассуждать Хейзинга, постановивший, что игра — это то, что создает культуру).

Чтобы «мессидж» этот не был никем упущен, Стравинский сопроводил свой опус статьей под названием «Несколько мыслей по поводу моего Октета» (в оригинале он называет его на французский манер «Octuor»). Здесь он сообщает следующее:

«Цель, которую я преследовал в Октете и которая является тем, к чему я стремлюсь с огромным энтузиазмом во всех последних сочинениях,— это создание музыкального произведения с помощью средств, которые несут заряд эмоциональности сами по себе. Эта эмоциональность средств выражения обнаруживает себя в разнородной игре движений и звучаний. Эта игра, активизирующая музыкальный текст, составляет необходимую основу композиции и определяет его форму.

Сочинение, сконструированное («constructed») подобным образом, действительно не может допустить элемента интерпретации в его исполнении, ибо с ней связан риск потери всего смысла сочинения».

Нетрудно заметить по этому фрагменту, что Стравинский помещает здесь «эмоциональность», этот священный Грааль романтизма, непосредственно в музыкальный текст и в его физическое воплощение, утверждая, что никакой иной «эмоциональности», кроме той, что имманентна самой музыке, не существует. Ни исполнитель, ни слушатель не имеют права на интерпретацию: все, что необходимо об этом сочинении знать, заключено в самом сочинении, всякий другой, внешний опыт ему иррелевантен. Несмотря на скромность этого манифеста (он занимает один книжный лист), он заключал в себе идеологический заряд существенной силы (что и было немедленно распознано всеми, к кому текст — и Октет — Стравинского были обращены), поэтому тут стоит задержаться подольше.

Стрависнкий дома и в салоне Шанель

конце 20-х годов, как уже было сказано, Стравинский проникся симпатией к Муссолини. В принципе в подобном отношении не было тогда чего-то особенно выдающегося: фашизму и национал-социализму сочувствовали многие интеллектуалы, в диапазоне от Эзры Паунда до Вудхауза, потому что эстетика и этос того и другого заметно противостояли позднеромантической декадентской изнеженности и культу индивидуализма; сочувствие это было настолько искренним, что, например, Антон Веберн, музыку которого в Германии прямо причислили к «дегенеративному искусству», до конца своей жизни (он случайно был убит в 1945 году в зоне американской оккупации) оставался приверженцем идеалов национал-социализма. Впоследствии, когда он был поднят на щит Дармштадской школой, во многом строящей свою программу на идеологии денацификации, это создало несколько неловкую ситуацию. Упоминавшийся уже Ортега-и-Гассет считается одним из архитекторов испанского фашизма; вообще модернизм, будучи революцией в искусстве, парадоксальным образом оказывается заряженным реакционными, консервативными коннотациями именно в том, где он полагает себя наиболее прогрессивным, а именно в своем требовании «дегуманизации искусства» во имя более высоких, нежели человек и его свойства, ценностей и более высокой, нежели романтизм, степени порядка. Недаром именно среди модернистов так распространен был пафос низведения исполнителей (и, в какой-то мере, зрителя) до уровня обслуживающего персонала, который обязан делать только то, что говорит ему художник и текст. Стравинский посвятил борьбе за буквальность исполнения немало сил: в своих гарвардских лекциях, прочитанных в 1939 году, он делит исполнение на собственно исполнение («execution») и интерпретацию («interpretation»), причем второе он подвергает всяческому остракизму и осмеянию, утверждая, что согрешение против духа сочинения начинается с согрешения против его буквы. Более того, он утверждает, что вопросы исполнительского мастерства — это не эстетическая, а этическая проблема, то есть отношение модернизма к искусству, совершив полный круг, опять оказывается поставленным в зависимость от отношения искусства к жизни, но уже не на уровне образов, а на уровне нормативов восприятия.

Томас Хьюм

Проблематика эта имеет длинную и не очень веселую предысторию. После Первой мировой со всей очевидностью встал вопрос кризиса гуманистической традиции, которая полагалась причиной тех ужасов, что испытало во время войны человечество. Поэт и эссеист Томас Эрнест Хьюм (погибший на Первой мировой) описал это фразой «До Коперника человек не был центром Вселенной, после Коперника он им стал», — и это был с его стороны не комплимент. Человек, его чувства, его сосредоточенность на своих чувствах — были повинны в том, что случилось; стало быть, человека следовало из центра мира — и, как следствие, из искусства — изъять. Классицизм, это торжество рационального порядка, в котором человек занимал подобающее ему отнюдь не главное место в мировой иерархии и мировой гармонии (по крайней мере, именно так классицизм трактовался в то время), представлялся идеальной точкой отсчета, к которой следовало вернуться заблудившемуся человечеству; помимо прочего, классицизм был избавлен от романтического, беспредельно серьезного и не знающего никакой меры пафоса. Гордиться человечеству после Первой мировой (которая тогда был известна просто как Великая война) было нечем; оставалось только острить, абстрагироваться или предаваться иронии (это все очень хорошо описано в романах Ивлина Во).

В случае со Стравинским интересно то, что данные умонастроения он поначалу уловил — и выразил в музыке — неумышленно и даже не очень отчетливо; ему на эти приметы указали другие. Тот же самый Жак Ривер, который после премьеры осудил «Весну священную» за «биологизм», спустя короткое время счел, что «Весна священная» — это избавленное от «приправ», «чистое» произведение искусства: «Все в нем ясно, чисто, непорочно и грубо», — писал он. Вторым критиком, заговорившим о «неоклассицистических» тенденциях в творчестве Стравинского, был человек, с которым мы уже встречались, — Борис Шлецер (или Борис де Шлецер, как он стал зваться в эмиграции), музыковед, философ и переводчик, брат гражданской жены Скрябина, который безуспешно пытался научить Скрябина философии. Именно он в статье 1923 года употребил по адресу музыки Стравинского слово «неоклассицизм». Считается, что эти двое — Ривер и Шлецер — парадоксальным образом во многом повлияли на решение Стравинского перейти к эстетике неоклассицизма непосредственно тем, что нашли в предшествующей его музыке — неоклассицизм: случай довольно занятный, хотя и не такой уж неслыханный, конечно.

Стравинский (слева — Стравинкий и Пикассо), рисунки Кокто

Вскоре Стравинский, однако, и сам стал весьма красноречивым сторонником данной эстетики. В этот период, примерно с середины 20-х, он все чаще рассуждает о необходимости разного рода ограничений в музыке; вот он говорит: «Необходимость ограничения, добровольно принятой выдержки берет свое начало в глубинах самой нашей природы и относится не только к области искусства, но и ко всем сознательным проявлениям человеческой деятельности» (этот же сантимент спустя сорок лет, после маскималистских послевоенных революций в музыке, произведенных Кейджем, Бэббитом и Дармштадской школой, создаст идеологическую и эстетическую основу минимализма). В другой раз он просит Жана Кокто переписать либретто «Царя Эдипа», мотивируя это тем, что Кокто написал сложное, «вагнеровское» либретто («Никто не понимает вагнеровских либретто, даже сам Вагнер»), а ему нужно либретто, которое «должно быть очень простым и ориентировано на широкую публику», — и этот пафос понятной «музыки для всех», родившись еще в опытах «меблировочной музыки» Сати, после станет motto минимализма, названного Терри Райли «авангардом, у которого могут быть слушатели». Здесь же начинаются его прямые выпады против «пагубного влияния фольклора», казавшиеся странными тем, кто знал его как композитора, в первую очередь радикально преобразовавшего фольклорную основу русского мелоса. Стравинский вообще обладал талантом совершенно невозмутимо — и с явным ощущением собственной последовательности — отказываться от всего того, что прежде составляло основу его эстетики, и это далеко не всегда нравилось его поклонникам, которые чувствовали, что они не просто не поспевают за ним, а еще и выставляются людьми, находящимися в плену вздорных заблуждений, при том, что они всего лишь следовали прежде начертанным Стравинским курсом.

Еще он в ту пору много рассуждает о том, что музыка есть вещь в себе, то есть нечто безотносительное к личному чувственному опыту слушателя; он говорит: «Большинство людей любит музыку, надеясь найти в ней такие чувства, как радость, горе, печаль, или образы природы, или фантастику, или, наконец, просто хотят, слушая ее, забыть «прозу жизни». Они ищут в музыке лекарство, возбуждающее средство; для них неважно, выражен ли этот способ ее понимания непосредственно или прикрыт искусственным многословием. Дешево бы стоила музыка, если бы она была низведена до такого назначения!» Если сопоставить это высказывание с уже прежде упоминавшимся программным текстом модернизма, каковым является статья «Дегуманизация искусства» Ортеги-и-Гассета (вышедшая в 1925 году), то сходство рассуждений очевидно. Вот что говорит Ортега: «Вовсе не само собой разумеется, что произведение искусства, как обычно полагают академики, должно содержать „человеческое“ ядро, на которое музы наводят лоск. Это прежде всего значило бы сводить искусство к одной только косметике. Ранее уже было сказано, что восприятие „живой“ реальности и восприятие художественной формы несовместимы в принципе, так как требуют различной настройки нашего аппарата восприятия. Искусство, которое предложило бы нам подобное двойное видение, заставило бы нас окосеть».

ктет — и его новая эстетика — были вскоре поддержаны серией новых опусов, в которых часто главную роль играет фортепиано: «Концертом для фортепиано и духовых», «Каприччио для фортепиано с оркестром», трехчастной «Сонатой» и «Серенадой в тоне ля», как ее называл сам композитор. Считается, что появление этих сочинений (равно как и их музыкальный облик) были для Стравинского обусловлены не только идеологической полемикой, но и чисто практическими соображениями: потеряв после революции источник стабильного дохода, он вынужден был жить на деньги, которые он зарабатывал своей музыкой; платили же в то время лучше всего виртуозам, которым Стравинский никогда не был. Особенно это было заметно на фоне тогда же гастролировавших по Европе и Америке Рахманинова и Прокофьева: как исполнитель Стравинской состязаться с ними просто не мог.

«Серенада в тоне ля»

Свою слабость он обратил себе на пользу: он стал писать музыку, в которой виртуозность была прямо запрещена, музыку, которую мог бы играть любой, вплоть до машины (в то время он сделал большое число записей для роликов механического пианино фирмы «Плейель» и отозвался об этих опытах очень высоко), если бы он только точно следовал указаниям, оставленным композиторам, — проблема, которой для Стравинского, исполняющего свои вещи, как нетрудно понять, не существовало.

(То, что нужда европейских композиторов в деньгах в то время была довольно велика, показывает следующий анекдот с довольно путаной атрибуцией (его обычно рассказывают о самом Стравинском, однако Стравинский в диалогах с Робертом Крафтом утверждал, что слышал его от Равеля и про Равеля; примем его версию). Итак, Джордж Гершвин, познакомившись с Равелем, попросил того дать ему уроки композиторского мастерства. Равель наговорил ему кучу комплиментов и сказал, что Гершвину нет нужды брать у него уроки, так как сейчас он первоклассный Гершвин, а после занятий с ним станет всего лишь второсортным Равелем. Потом, однако, он спросил, сколько зарабатывает Гершвин своею музыкой, и, услышав ответ, сказал: «Может, это мне у вас стоит взять уроки композиции?»)

«Каприччио для фортепиано с оркестром»

Стоит также отметить, что, обратившись к сонатной форме, Стравинский сразу оговорился, что разумеет под этим не классический вариант данного понятия, закрепленный Гайдном, а до-гайдновские образцы (в частности сонаты Доменико Скарлатти) — образцы той эпохи, когда слово «sonata» еще сохраняло первоначальное значение «инструментальная пьеса» (произведенное от слова «sonare» — «звучать» или «играть»), в противоположность «кантате», то есть сочинению вокального характера (соответственно, произведенного от слова «cantare» — «петь»). На это следует обратить внимание затем, чтобы хорошо понимать, что «неоклассицизм» весьма часто ссылался не на те образцы музыки, которые известны под названием «музыкального классицизма» — то есть музыку эпохи Гайдна и Моцарта, — а на существенно более ранние эталоны, то есть на барочную и даже ренессансную полифонию.

Здесь же, не менее характерно, он обратился и к античным сюжетам — опера «Царь Эдип» (для которого либретто, написанное Кокто, было переведено на латынь), балет «Аполлон Мусагет», мелодрама «Персефона» — и к литургическим образцам («Симфония псалмов» 1930 года). Все это укладывалось в одну и ту же логику — логику представления традиции как насущной реальности, что составляло одновременно и сильную, и слабую сторону такой противоречивой вещи, как неоклассицизм.

«Симфония псалмов»

Жан Кокто

алеко не всем понравилось направление, избранное Стравинским: так, Прокофьев, несмотря на то, что был автором абсолютно канонического «неоклассического» произведения, которое даже носило название «Классической симфонии», дальше этого в своей эволюции не пошел и сочинения Стравинского периода неоклассицизма называл «обцарапанным Бахом». Жан Кокто, человек очень проницательный во всем, что касается искусства, и притом давно симпатизировавший Стравинскому, в 1925 году описал основание претензий публики к новациям того следующим образом (ссылаясь на традиционное представление о «грубом варварстве» ранних опусов своего друга): «Изумляет твёрдость этого человека: в то время как толпа обожателей требует: «Ну, помучай, побей меня ещё», он предлагает ей тонкое кружево. Такой изысканный подарок приводит публику в замешательство. Ей было понятнее, когда её лупили». Характерно также и то, что в то же время Асафьев, из «советского лагеря» музыковедов, хвалил Стравинского за качества, которые, видимо, самого бы композитора поставили в тупик: в интерпретации Асафьева новая музыка Стравинского обрела «актуальность», то есть перестала «отражать» реальность, а наполнилась «чувством реальности» — жаждой жизни, жаждой действия и, словом, всем этим набором витальных коннотаций, хорошо нам теперь известных как непременные спутники тоталитаризма.

Между тем самому Стравинскому его новая роль давалось нелегко, с середины тридцатых у него начался продолжительный творческий кризис (который он, как и подобает интеллектуалу, переносил молча и комментировал скупо), так, что когда он завершил в 1951 году сочинение оперы «Похождения повесы», то откомментировал его так: «Это — конец пути».

Стравинский в бостонской полиции

1939 году в связи с начавшейся Второй мировой (музыка Стравинского была занесена в Германии в список «дегенеративной») он уехал в Америку; там он был принят как звезда, поселился в Западном Голливуде (Нью-Йорк он не переносил и отзывался о нем иронически), дирижировал первыми оркестрами, читал лекции. В 1944 году с ним случился нелепый скандал: в связи с аранжировкой им «The Star-Spangled Banner», в которой он расположил доминантсептаккорд в «неправильном» месте, полиция Бостона задержала и предупредила его, что он может быть оштрафован, ежели будет «неподобающим образом делать аранжировки национального гимна, целиком или по частям». История эта обросла легендами, и ныне часто утверждается, что он даже подвергся аресту, что истине не соответствует.

Народившийся в начале 40-х годов бибоп, будучи музыкой профессиональных музыкантов среднего класса и тщательно позиционировавший себя в русле европейской музыкальной традиции, сделал Стравинского своей иконой — и до сих пор любой джазовый и поп-музыкант, который желает подчеркнуть свою связь с академической традицией, первым делом упоминает Стравинского. Моду эту создал Чарли Паркер, человек вообще в музыкальном плане очень глубоко (хотя и хаотически) образованный и чуткий, который музыку Стравинского не только знал, но и хорошо понимал: когда в рамках слепого теста, проводимого журналом «DownBeat», в 1948 году ему завели среди джазовых пьес никогда им не слышанную «Песню соловья», он сказал: «Вот этой вещи отдайте все баллы».

Чарли Паркер

На одном из своих концертов в клубе он, увидев в помещении Стравинского, на ходу интерполировал в импровизацию фразу из его опуса, которую Стравинский опознал и выказал живое удовольствие. Разумеется, ссылаясь на Стравинского, джазовый музыкант скорее всего имеет в виду его самый первый период — период «варваризмов» и экспериментирования с тембрами и ритмами, что для джаза принципиально важно; тем не менее, сам Стравинский уже в своей неоклассицистической фазе, быть может, не слишком скромно, полагал себя ответственным за популярность джаза в Европе, очень эту музыку хвалил, хотя и считал ее временным явлением, мало имеющим отношения к подлинному искусству.

В 1948 году он познакомился с музыковедом Ричардом Крафтом, который стал его секретарем и постоянным помощником, записал с ним множество бесед, сочинил для него два либретто и оставался его правой рукой до самой смерти Стравинского. В 1962 году он совершил поездку в Советский Союз, посетил там Москву и Ленинград, был чрезвычайно растроган приемом и подаренной ему копией посмертной маски Пушкина и сказал в интервью «Комсомольской правде»: «Я всю жизнь по-русски говорю, по-русски думаю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, это в ее скрытой природе…»

десь, в Америке, случился с ним третий, последний поворот в эстетическом мировоззрении: никогда прежде не принимавший атональность, резко отзывавшийся о Шенберге (Шенберг написал в 1925 году на него довольно злую и неостроумную сатиру, где высмеивалась тщетная, по мнению Шенберга, попытка Стравинского сравниться с «папашей Бахом», и положил ее на музыку для хора; Стравинский, понятно, обиделся), на восьмом десятке лет он вдруг пришел к серийной технике и создал с ее помощью финальные образцы своего рационального искусства — строгие, лаконичные и абстрактные, как и всякая очень сложная, до упора додуманная мысль. Ситуация тем более странная, если учесть, что главный идеолог Второй венский школы, Теодор Адорно, прямо называл Стравинского первым врагом «новой музыки», врагом тем более нетерпимым, что это враг эстетический. И вот этот враг, переживший уже всех своих оппонентов (он в итоге пережил даже существенно более молодого Адорно), взял инструменты противника и заиграл на них сам.

В известных диалогах с Робертом Крафтом, записанных в 1959 году, он много уделяет внимания Шенбергу, Веберну и Бергу, здесь видно, что они для него являются актуальной современностью (которую он определяет как «страдание от невозможности принять мир таким, каков он есть»); в этом он, прежний революционер и модернист, внезапно — и очень трогательно — несовременен тогда, когда уже Булез объявил — семью годами ранее, — что «Шенберг мертв» (не в физическом, разумеется, а в идеологическом смысле, хотя Булез написал это в некрологе о Шенберге).

Стравинский с супругой Верой на приеме у Джона и Жаклин Кеннеди

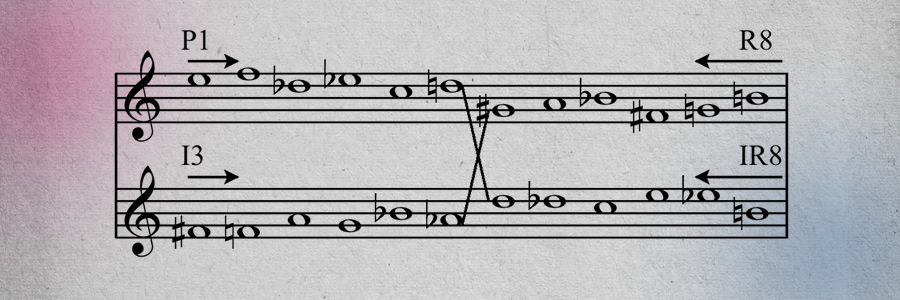

Серийная техника, по поводу которой существует большое количество мифов, — в теории вещь чрезвычайно простая: сочинение здесь начинается с выбора серии, или ряда, неповторяющихся тонов (или, как их называл Милтон Бэббит, — «pitch classes», Юрий Николаевич Холопов переводит это как «высотный класс»), интервалы между которыми составляют гармоническую основу композиции (на самом деле там своя, весьма волатильная терминология, тут не слишком уместно в это вдаваться). Серия выбирается отнюдь не произвольно, а по определенным, часто скрытым от слушателя, правилам: Веберн говорил, что для него выбор серии всегда самое мучительное, Шенберг (по баховской модели) использовал для выбора буквы в своих имени и фамилии. Закон состоит в том, что серия не может появиться в пьесе снова прежде, чем она не пройдет вся. Пермутации ее подчиняются правилам, взятым из имитационного письма: допускается транспонирование серии, обращение ее, инвертирование (в нашей традиции часто называемое словом «ракоход»), а также соединение двух последних техник; все эти приемы вместе и создают список способов ее представления (в шенберговской теории их 48). Из этой серии путем еще нескольких правил вывода могут образовываться побочные, «неполные» серии; из сочетания рядов получается музыка (которую многие музыкой признавать отказываются). Разумеется, вопрос в том, насколько жестко следовать этим правилам: Шенберг и особенно Берг пользовались ими очень свободно, Веберн, напротив, придерживался их очень строго (почему и сменил в качестве кумира Шенберга для послевоенного поколения европейских композиторов). Само собой, никто не мешает композитору вводить сюда дополнительные ограничения, чем многие и занимаются; никакой исчерпывающей теории по данному вопросу не существует, стратегии варьируют от композитора к композитору, и все вышесказанное с очень большой натяжкой верно только для классической «шенберговской» двенадцатитоновой серийной техники.

Антон Веберн, серия в основе «Вариаций для фортепиано», op. 27

Стравинский внес сюда свой элемент монтажа, именуемый циклической пермутацией: идея его состояла в том, что ряд остается неизменным, но по мере движения композиции, при каждом новом проведении, стартует с нового тона. Нетрудно заметить здесь знакомый нам уже элемент «статического движения», когда в сущности неизменные части явления принимаются как бы вращаться вокруг себя, — тот самый «динамический покой», о котором речь шла выше. Он же внес в хладнокровную шенберговскую архитектуру уникальную «псалмодическую» интонацию, связанную у него, очевидно, с русской литургической традицией. Это действительно не очень похоже на ту музыку, к который мы привыкли, но в случае со Стравинским тут нужно понимать, что в конце 50-х годов, когда уже Булезом даже техника тотального сериализма была объявлена устаревшей, а Ксенакис уже писал пьесы, полностью основанные на принципах стохастических процессов, и настаивал на том, что музыкальным звуком может называться любой звук, если он поставлен в правильный контекст, — подход Стравинского казался традиционализмом и почти архаикой, что ему, собственно, и было нужно. Его последняя революция заключалась в отказе от революции и прямом, сознательном отходе к «древним истокам», как это называет Михаил Семенович Друскин.

«Плач пророка Иеремии»

К тому времени был он уже в возрасте, когда взгляд в вечность из метафоры становится вещью насущной, и сочинения этого последнего периода — Кантата «Плач пророка Иеремии», кантата «Проповедь, притча и молитва», «Заупокойные песнопения» для солистов, хора и камерного оркестра — имеют дело именно с вечностью. Их скупая геометрия может казаться странной и даже бесчеловечной, но если попробовать расслушать ее, то станет понятно, что она уже совсем избавлена от излишеств и состоит только из необходимого. То, что Стравинский среди излишеств поместил в том числе и традиционное благозвучие и избавился от него тоже, — возможно, трагедия, но никак не его прихоть.

«Заупокойные песнопения»

Музыкальная карьера его продолжалась шестьдесят лет. Сочинять он перестал только в возрасте 84 лет, в силу тяжелой болезни; в 1969 году переехал в нелюбимый Нью-Йорк, где умер в 1971 году, 88 лет от роду, от сердечной недостаточности, в статусе легенды. В 1987 году на Аллее славы в Голливуде была заложена его звезда. За наградами он, кстати, никогда не стремился, и список их из девяти-десяти строк в этом смысле замечательным образом контрастирует с занимающим книжный лист списком званий, например, Штокхаузена.

ам Стравинский о побуждениях, в силу которых менялись его принципы композиционной техники, отдавал себе отчет довольно плохо. Свои стилевые предпочтения он называл «манерами», об их гомогенности заботился мало и только находил необходимым, чтобы все они содержали определенную «выдержанность» (слово «tenue» в своих записках и диалогах он повторяет много раз). Очевидно, что для него это был путь естественный, то есть вытекающий из эмоций и интуиции более, нежели из рационального представления о своем искусстве, что вполне согласуется с его несколько математическим подходом к творчеству, ведь математика, по мнению Марстона Морса, которого Стравинский цитирует в диалогах с Крафтом, — это продукт интуиции. «Математика, — говорит Морс, — является результатом действия таинственных сил, которых никто не понимает и в которых важную роль играет бессознательное постижение красоты. Из бесконечности решений математик выбирает одно за его красоту, а затем низводит его на землю». Стравинский полагал, что это описание отлично подходит и его способу сочинять музыку.

Не следует, однако, думать, что подобное отсутствие творческой рефлексии обличает в нем поверхностного человека: Стравинский был подлинным интеллектуалом, всегда, в любую свободную минуту, читал, был сведущ в самых разных областях человеческого знания: от живописи и философии до медицины и математики; его домашняя библиотека насчитывала больше десяти тысяч книг. При этом он не считал себя ни философом, ни даже сколько-нибудь теоретиком: теория, полагал он, вся извлечена из практических опытов, явлений и представлений, и подлинный художник если и учитывает ее, то лишь интуитивно.

Стравинский на официальном приеме во время визита в СССР

СССР, несмотря на то, что Стравинский был аристократ, эмигрант, формалист и, в общем, по всем приметам идеологический и классовый враг, к нему и его музыке никогда не относились особенно враждебно. Первый капитальный (и весьма восторженный) труд о нем написал, как уже упоминалось, Борис Асафьев — это была «Книга о Стравинском», вышедшая в 1929 году (в то время Асафьев писал под псевдонимом Игорь Глебов). Затем, после периода молчания, о нем стали появляться статьи и монографии; большой вклад в исследование и пропаганду его творчества внесли также поминавшиеся уже Борис Михайлович Ярустовский и Михаил Семенович Друскин, к книге которого о Стравинском написал очень теплое предисловие сын композитора Федор. После своего визита в СССР он вообще стал считаться другом нашей страны; затем же произошло самое странное: в 1972 году легендарный министр культуры СССР Екатерина Фурцева издала приказ по всем музыкальным учреждениям изучать и исполнять музыку Стравинского (слово «приказываю» было там, как водится, пропечатано прописными буквами), после чего дурно отзываться о нем стало как бы даже и небезопасно. В связи с этим у нас очень хорошая и полная (хотя и чрезвычайно сентиментальная) традиция исследования его творчества, и любой, кто интересуется им, может найти внятные книги на русском языке.

окто в 1925 году составил замечательный его психологический портрет: «Гениальность так же стихийна, как электричество. Она есть, или ее нет. У Стравинского она есть, и, следовательно, он о ней не думает. Не делает из неё фетиша. Не трепещет перед ней. Ему не грозит самокопание: он не станет ни возносить, ни умалять себя. Он просто конденсирует некую природную силу и использует ее для питания самой разной техники: от завода до карманного фонарика».

Описание это больше подходит инженеру, нежели музыканту, но в этом есть своя правда: инженер — это посредник между наукой и повседневным миром. Стравинский, соединивший изощренный рациональный расчет с самыми примитивными и простыми музыкальными формами, вызвал к жизни уникальный синтез высоких и низких структур, то есть, как порядочный инженер, сделал основанную на очень сложном принципе вещь, которой, однако, может пользоваться каждый.

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!