Рахманинов, антимодернист

Артем Рондарев о русском композиторе Сергее Васильевиче Рахманинове

Сергей Васильевич Рахманинов — в истории русской музыки, возможно, единственный композитор, попадающий в рамки того самого универсального мифа о музыкантах, который описывает их как сверхъестественно, не от мира сего одаренных людей. Содержание этого условно именуемого «моцартовским» мифа, несмотря на кажущуюся его очевидность, весьма противоречиво: судить о том можно хотя бы по факту, что Бетховен, который, согласно биографическим справкам, одарен был ничуть не менее ярко и рано, нежели, собственно, Моцарт, в его рамки обычно не попадает. Миф этот, опять-таки, не гарантия также и «первоклассности» композитора, потому что еще один его представитель, Сен-Санс, человек, одаренный просто пугающе (вундеркинд, виртуозно владеющий практически всем набором инструментов, да притом человек, вполне профессионально занимавшийся, помимо музыки, еще и геологией, астрономией (он был членом Астрономического общества Франции), математикой, ботаникой, акустикой и еще целым рядом смежных дисциплин) еще при жизни был определен в сочинители несколько второго ряда и уж точно не революционеры. По-видимому, речь тут идет не только (и, может быть, даже не столько) о, собственно, одаренности, сколько о, скажем так, естественной манере ее существования: так же, как неуместно наливать пиво в винный бокал (хотя ничто не мешает его оттуда пить), так же, видимо, и для общественного признания факта гениальности требуется подходящий сосуд, то есть человек, по всем манерам которого постороннему зрителю очевидно, что для него гениальность в каком-то смысле естественна. Вот таким человеком и был Рахманинов, которого многие считают не только самым большим композитором прошлого века, но и пианистом и дирижером не менее значительным и уникальным.

ергей Васильевич Рахманинов происходил из рода древнего, отдаленные корни имевшего в Молдавии. Дед его, Аркадий Александрович, был музыкантом-дилетантом, учился у Джона Филда, дружил с Владимиром Федоровичем Одоевским и писал романсы; отец, Василий Аркадьевич, служил в гусарском полку, был человек светский, легкий в общении и не слишком ответственный, что впоследствии сказалось на семье не самым благополучным образом. Появился Сергей на свет в 1873 году, по старому стилю 20 марта, а по новому, соответственно, — 1 апреля, так что теперь, вместо того чтобы шутить про белую спину, всякий может показать, что он развитой человек, и поздравить коллег с днем рождения великого композитора. Мать его, Любовь Петровна, рано заметив талант мальчика, стала ему давать уроки игры на фортепиано в возрасте четырех лет, а после пригласила и учительницу, Анну Орнатскую, которая позже принимала много участия в устроении его таланта. Воспитание у него было до того музыкальное, что даже за проступки его не в угол ставили, а сажали под рояль; музыкальной была и вся семья: одна из сестер его, Елена, обладала великолепном голосом (и недюжинной физической силой: Рахманинов вспоминал, как поражала она их в детстве, сгибая пальцами рубли) и могла бы, по уверению брата, стать великой певицей, но умерла от анемии в возрасте 18 лет.

Отец и мать будущего композитора — Василий Аркадьевич и Любовь Петровна

Рахманинов в возрасте 10 лет

Поначалу семья была обеспеченной — мать принесла в приданое отцу пять имений, — но отец, со вполне русской широтой, промотал и проиграл их, так, что вскоре из них осталось только одно. Знакомые описывали его как патологического лжеца и бабника, притом, что человек он явно был хороший и незлобный: во всяком случае, пока они жили вместе, Сергей между отцом и матерью решительно выбирал отца. В итоге, однако, им пришлось заложить последнее имение и перебраться в Санкт-Петербург, где в возрасте десяти лет Рахманинов по протекции Орнатской начал занятия в консерватории. Здесь у матери, наконец, лопнуло терпение, и отец вынужден был покинуть семью (хотя мать, как говорит сам Рахманинов, продолжала его любить до конца дней) и уехать в Москву.

Рахманинов так уже к тому времени был уверен в своем таланте и разбалован бабкой, что прямо филонил, к занятиям не готовился и прогуливал — позже Римский-Корсаков говорил, что в его натуре всегда содержались «чисто русское самообольщение и лень». В итоге ему пришлось уйти из консерватории, и мать решила спросить совета у своего родственника, тогда уже весьма популярного пианиста Александра Ильича Зилоти, который учился у Листа и у основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна (брата Артура Рубинштейна, основателя консерватории Санкт-Петербургской). Зилоти мальчика послушал и сказал, что положение безнадежно, если за него не возьмется хороший строгий педагог, и порекомендовал его отдать в Москве в пансион Николая Сергеевича Зверева, о котором у нас уже шла речь в статье о Скрябине.

Н.С. Зверев

Зверев был человеком в высшей степени характерным для русской интеллектуальной жизни: будучи просвещенным дилетантом, к педагогической деятельности он приступил не раньше, чем пустил на ветер, подобно отцу Рахманинова, свое состояние. С помощью упорства, таланта, душевных качеств и умелого, как сейчас сказали бы, самопиара он очень быстро стал одним из самых модных людей Москвы, не забывая при этом, впрочем, творить добрые дела, — именно в силу благородства души он, помимо обучения детей богатых родителей, стал брать на полный пансион подростков, обладавших настоящим талантом, где не только учил их, но и одевал, и прививал им манеры, вкус к чтению, и даже требовал, чтобы они постигали премудрости светских танцев. Человек он был добрый, но вспыльчивый; в итоге, проучив Рахманинова три года, он страшно с ним поругался (Рахманинов имел нахальство попросить у него отдельную от всех остальных детей комнату с роялем) и выселил его обратно к родственникам; помирились они только на выпуске Рахманинова из консерватории.

У Зверева Рахманинов познакомился со звездами тогдашней музыкальной жизни и даже был представлен самому Антону Рубинштейну, которого до конца дней почитал величайшим из пианистов; тот произвел на него настолько сильное впечатление, что он рассказывал об этом после неоднократно в своих интервью, в частности повествуя, как кто-то из зверевских гостей пытался узнать у того мнение о новомодном молодом пианисте: «Но спросивший не унимался и во что бы то ни стало решил добиться ответа, понравился или не понравился юный пианист Рубинштейну. Рубинштейн откинулся назад, уставившись на него острым взглядом из-под густых бровей, и сказал, как мне показалось, с примесью горечи и иронии: «О, нынче все хорошо играют на фортепиано…» (Примерно так же, с тою же степенью самообладания и иронии, сам Рахманинов затем всю жизнь отвечал в интервью на вопросы о людях, к которым относился по той или иной причине скептически)

Рахманинов (второй слева) со своим учителем Зверевым и другиим учениками

После зверевского пансиона он учился в консерватории, где очень быстро поставил себе честолюбивую цель выпуститься лучшим учеником; для этого ему нужны были только высшие оценки по всем предметам, чего он последовательно и добивался, сдавая все экзамены на «отлично» (правда, утверждал потом, что ответ на экзамен по фуге подслушал в разговоре между Антоном Степановичем Аренским, преподававшим музыкальную теорию и композицию, и Василием Ильичом Сафоновым, преподавателем фортепиано и будущим главой консерватории).

В качестве выпускного сочинения он написал оперу «Алеко» и получил за нее пять с плюсом, а вслед за этим — и Большую золотую медаль, которой до него удостаивались два только человека — Танеев и Арсений Николаевич Корещенко (в биографии Рахманинова, написанной в 1975 году Верой Николаевной Брянцевой, утверждается, однако, что Танеев не мог получить золотую медаль, так как во время выпуска его этой награды еще не существовало; мы к этому вернемся, когда будем говорить о Танееве). В тот же год он сочинил пять пьес-фантазий (morceaux de fantaisie) для фортепиано опус 3 и, в их числе, прелюдию до-диез минор, совершенно не подозревая, что создал фактически свою визитную карточку, о чем речь пойдет ниже.

Молодой Рахманинов

Чайковский во многом ответственен за раннюю его славу: не только он расхвалил его «Алеко», не только он демонстративно аплодировал ее исполнению на премьере, но и предложил ее поставить вместе со своею оперой «Иоланта» в один вечер, причем испросил у Рахманинова разрешение в своей характерной деликатной манере: «Вы не будете ли возражать?..» — спросил он Рахманинова, для которого был настоящим богом. Позже Рахманинов рассуждал о том, что каждому талантливому человеку нужен кто-то, кто поддержит его в начале карьеры своим авторитетом, чтобы талант не тратил время на пробивание лишних препятствий; для него таким человеком стал Чайковский, а потому, когда тот спустя год внезапно и нелепо умер, это стало для Рахманинова страшным ударом.

В 1898 году, во время гастролей Рахманинова в Ялте, Чехов, слывший блестящим физиогномистом, после концерта сказал ему («Имя мое было тогда совершенно неизвестно», — замечает тут не вполне справедливо Рахманинов): «Молодой человек, у вас огромное будущее, это написано у вас на лице»; Рахманинов это предсказание ценил выше многих других похвал.

рудно сказать, как сложилась бы творческая судьба Рахманинова, останься он обучаться в Санкт-Петербургской консерватории: антагонизм между двумя столицами существовал с самого момента появления второй — его следы можно увидеть уже у Пушкина. Ко второй половине позапрошлого века этот антагонизм стал уже в каком-то смысле цивилизационным: Москва олицетворяла консервативные и даже реакционные тенденции, ее «лицом» были катковские «Московские ведомости» — одно из самых тиражных изданий того времени. Санкт-Петербург, напротив, гордился тем, что он европейский город, и ценил все, считавшееся тогда прогрессивным. Дирижер и биограф Рахманинова Оскар фон Риземан метафорически описывает это так: в Москве царя называли «царем-батюшкой», в Санкт-Петербурге — «Его Величество».

На этом фоне следовало ожидать, что и музыкальная жизнь будет следовать подобному образцу, но тут вышел, напротив, странный парадокс: Санкт-Петербург был, так сказать, штаб-квартирой музыкального национализма, олицетворенного «Могучей кучкой», в Москве же, напротив, обитали прогрессисты и западники, полагающие, что русская музыка должна существовать в русле европейских тенденций, и боготворившие Чайковского как величайшего выразителя этих тенденций. Вражда доходила до того, что композиторам, популярным в одном городе, было почти невозможно получить признание в другом: Москва недолюбливала Бородина и Римского-Корсакова и с прямой насмешкой относилась к Мусоргскому, полагая его дилетантом и пьяницей. В свою очередь, в Санкт-Петербурге готовы были со скрипом признавать лишь одного Чайковского (уж очень трудно было его отрицать), в то время как к Танееву или Аренскому уже относились с пренебрежением (как позже стали относиться с пренебрежением к Скрябину и Рахманинову). Влияние этого идеологического конфликта на юные умы было так велико, что Рахманинов, например, признал в Римском-Корсакове большого композитора только в нулевые годы, после того, как продирижировал его сочинениями.

Увлекательным представляется еще и то, что спор этот между столицами позже вышел за пределы страны: так, в десятые годы, когда русская музыка с большим успехом завоевывала европейскую аудиторию, в Париже безусловным авторитетом обладала школа санкт-петербургская, то есть «Могучая кучка» и ее последователи, которыми тогда считались Стравинский и Прокофьев, в то время как музыка московской школы — включая также и Чайковского — была почти в небрежении, тогда как в Берлине дело обстояло прямо противоположным образом. Это факт, объясняющийся скорее идеологией, то есть разницей в отношении к русскому национализму, олицетворяемому санкт-петербургскими композиторами, в Германии и Франции, нежели какими-то чисто вкусовыми предпочтениями. Впрочем, была здесь и чисто техническая разница: Париж в то время был средоточием авангардных идей, а санкт-петербургская школа, как ни парадоксально, будучи в восприятии современников «реакционной», по факту дала толчок к развитию наиболее революционных изменений в русской музыке, связанных в первую очередь с именем Стравинского, на что школа московская могла ответить только Скрябиным — композитором, бесспорно, в высшей степени оригинальным, но не оставившим, как уже говорилось прежде, после себя никаких практически продолжателей. В остальном она прямо связывалась с романтическими, в то время утратившими легитимность тенденциями, которые уже воспринимались как ретроградные, — история, наглядно показывающая, сколь все эти определения «прогресса» и «консерватизма» в музыке вещь условная.

Рахманинов в период апатии

На Рахманинове эта вражда двух городов сказалась самым отрицательным образом: когда в 1897 году он вознамерился было после своих московских триумфов завоевать Санкт-Петербург и повез туда свою Первую симфонию, то она, плохо срепетированная и исполненная, там провалилась (Цезарь Кюи в весьма злобной рецензии сравнил ее с казнями египетскими), что ввергло его в длительную депрессию и апатию. Для излечения его от апатии прибегли даже к увещеваниям специально на то подговоренного Льва Толстого, которого Рахманинов боготворил (и который, впрочем, не преминул отметить, что музыку он терпеть не может), но и это не возымело действия; только сеансы лечебного гипноза доктора Николая Владимировича Даля, ученика Шарко и Льебо, помогли (сеансы эти, кстати, во многом напоминали современные психоаналитические практики, вот как их описывает Рахманинов: «…в результате, лежа в полудреме в кресле доктора Даля, я изо дня в день слышал повторявшуюся гипнотическую формулу: „Вы начнете писать концерт. Вы будете работать с полной легкостью. Концерт получится прекрасный“. Всегда одно и то же, без пауз. И хотя это может показаться невероятным, лечение действительно помогло мне»). Далю он был так благодарен, что в итоге и посвятил ему Второй фортепианный концерт, о котором на сеансах шла речь, — одно из самых ныне известных его сочинений. Посвящение это вызвало в среде меломанов большое недоумение, так как никто не мог взять в толк, кто такой, собственно, этот Даль и в чем его заслуги перед миром музыки.

С.И. Мамонтов

осле консерватории Рахманинов давал частные уроки и преподавал в московском Мариинском женском училище; учителем он был плохим, никак не мог взять в толк, почему ученики не понимают очевидных вещей, и успехи на этом поприще имел столь слабые, что после, в интервью, задним числом просил у своих учеников прощения. В 24 года ему поступило предложение стать дирижером Московской русской частной оперы Саввы Мамонтова — предпринимателя и мецената, человека в высшей степени колоритного и талантливого. Талант его, впрочем, распространялся, по словам Рахманинова, преимущественно на театральную режиссуру, которую тот знал очень хорошо, а вот все остальное полагалось им вещами необязательными, поэтому музыкальной стороне театра он уделял мало внимания, никогда не откликался на просьбу Рахманинова назначить лишнюю репетицию, и, в общем, накладки в исполнении опер в его театре были обычным делом. Рахманинов все же был ему благодарен, так как не только получил заработок, но и подружился в его опере с Шаляпиным, которого потом боготворил всю жизнь. От Мамонтова он, впрочем, ушел через сезон; позже, во многом по результатам этого опыта, он был приглашен работать дирижером в Большом театре, где прославился своей подчеркнутой корректностью в обращении с музыкантами и полным отсутствием фаворитизма по адресу тамошних примадонн, что для того времени было почти подвигом: это примерно как сейчас на поп-звезду не обращать внимания.

Рахманинов (второй слева), за его спиной — Шаляпин (в белом) и актеры

Он, впрочем, и сам уже в Москве первого десятилетия века был такой же, как сейчас сказали бы, поп-звездой, так же, как в свое время в Париже Шопен и Лист, — положение, которое в последние довоенные годы у него попытался при поддержке «прогрессивной» и даже левой прессы оспорить Скрябин, что привело к обостренному чувству соперничества и несколько двусмысленной ситуации, при которой Рахманинов стал восприниматься как кумир «простой» публики (концертные сборы у него были существенно выше скрябинских), тогда как Скрябин стал знаменем «просвещенного» слушателя. Рахманинов к Скрябину всегда относился несколько иронически, однако по смерти того в 1915 году почел необходимым объехать страну с гастролями, где играл только его произведения, что, однако, горячих поклонников Скрябина совершенно не удовлетворило, и они предъявили Рахманинову ту претензию, что он играет музыку их кумира без должной «святой посвященности»; нервическая тавтологичность этой фразы, в общем, о состоянии умов такого сорта поклонников говорит вполне красноречиво. Именно в рамках музыкальных событий памяти Скрябина и состоялся его первый, после выпуска из консерватории, филармонический концерт, на котором он в качестве пианиста играл с оркестром не свое произведение, — это был скрябинский Концерт фа-диез-минор: в каком-то смысле то был дебют его в роли, которая затем кормила его всю дальнейшую жизнь.

Помимо музыки, в то время он с увлечением занимался сельским хозяйством, был большим поклонником автомобилей и даже хотел при посредстве правительственного чиновника купить себе трактор, что вызвало большое удивление: чиновник долго допрашивал его, что он будет с трактором делать, на что Рахманинов отвечал ему «Сам буду на нем ездить», чиновник в итоге согласился, решив, что каждый сходит с ума по-своему, но, так как дело было в 1914 году, инициатива эта скоро была похоронена под грудой существенно более серьезных проблем.

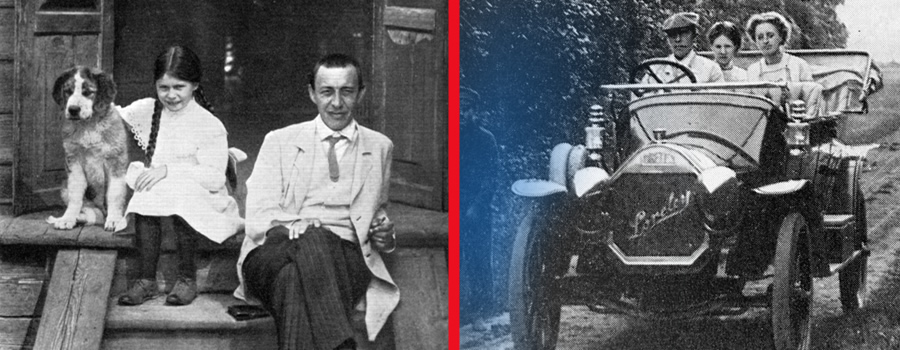

Рахманинов с дочерью и за рулем автомобиля с семьей

Февральской революции он, как и многие тогда, отнесся с определенным сочувствием и возлагал на нее кое-какие надежды: мало кто из интеллигентных людей в то время не испытывал скепсиса по поводу царской власти. Во времена событий 1905 года Рахманинов весьма деятельно поддерживал студенческие требования; лично же к царю у него были претензии вполне конкретные — вот он говорит в интервью филадельфийской газете в 1919 году: «Царь делал немного такого, что могло бы способствовать развитию музыки. Вспомним, что в большинстве великие русские композиторы вынуждены были сочинять музыку между делом, а средства к существованию добывать другой работой. Последнего царя — Николая — редко видали на концертах, и он почти совсем не интересовался достижениями в области музыки своей страны. Уровень его музыкального развития станет ясен, если вспомнить, что его любимым музыкальным развлечением был оркестр балалаечников под управлением Андреева». Октябрьская революция, однако, ему не понравилась совершенно, он с негодованием отзывался о свалившихся на него обязанностях вместе с другими жильцами дома ходить на собрания домкома и с серьезным видом обсуждать важность гражданских низовых инициатив; поэтому при первой же возможности он страну покинул, чтобы уж больше сюда не возвращаться. Произошло это в ноябре 1917 года: ухватившись за предложение концертного турне по Скандинавии, во всех других отношениях ничем не привлекательного, он выехал в Европу, оставив дома весь свой архив, который, против его ожидания, новая власть бережно сохранила.

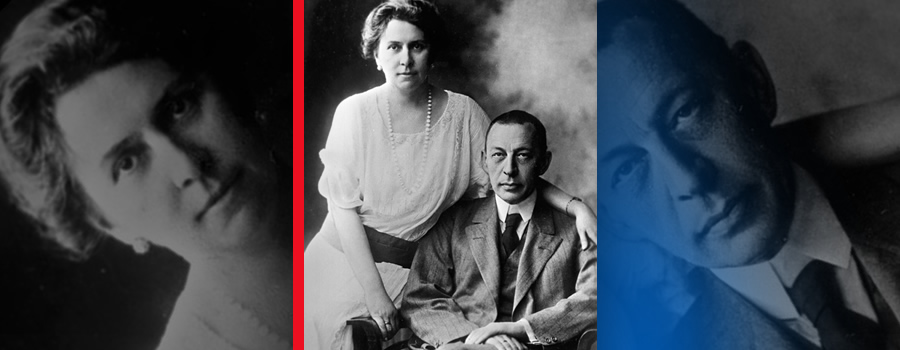

Рахманинов с женой Натальей, 1917 г.

Он концертировал в Швеции и в Дании, но очевидно было, что объехать всю Скандинавию ему будут нетрудно, а нужно смотреть в будущее. В связи с этим он принял, наконец, очередное приглашение переехать в США, где решился начать полноценную карьеру концертирующего пианиста; для этого он поработал над своей техникой и в 1918 году прибыл в Америку во всеоружии — за день до окончания Первой мировой.

Америке его воспринимали как автора помянутой уже выше Прелюдии до-диез-минор (одна из интервьюерш его называет даже «мистер С-Sharp Minor»), это его заметно раздражало. Успех ее, впрочем, со свойственной ему скромностью, Рахманинов склонен объяснять внемузыкальными причинами: его рассуждение на сей счет звучит сейчас настолько актуально, что имеет смысл привести его целиком: «Получив же после этого приглашение посетить Соединенные Штаты, я послал запрос, достаточно ли хорошо меня знают в этой стране, чтобы можно было рассчитывать на интерес публики к моим выступлениям. Вскоре меня известили, что в США каждый музыкант знает меня как автора Прелюдии cis-moll. При данных обстоятельствах, как мне кажется, я должен быть благодарен тому, что мною создана эта Прелюдия. Однако я не уверен, не обернулась ли для меня удачей моя оплошность, которая заключается в том, что я не сохранил за собой международного авторского права на это сочинение. Если бы я его сохранил, то приобрел бы от этого богатство, а также известность. Но, с другой стороны, я мог бы не достичь ни того, ни другого. Ведь, узнав о большом успехе этого маленького произведения, я написал цикл из десяти прелюдий ор. 23 и принял меры предосторожности, чтобы обеспечить авторское право у одного издателя в Германии. Нахожу, что музыка этих прелюдий значительно лучше моей первой Прелюдии, но публика не склонна разделять мое мнение. Не берусь утверждать, мое ли мнение ошибочно, или наличие этого авторского права губительно повлияло на их популярность. Поэтому для меня навсегда останется открытым вопрос о том, что является причиной популярности моего раннего сочинения: то ли присущие ему достоинства, то ли отсутствие на него авторского права».

Прелюдия до-диез-минор

В Америке он пользовался — в первую очередь как пианист — огромной славой, в подоплеке своей — во многом идеологической: следуя вкусам публики, свой репертуар он составлял исключительно из классического фортепианного наследия, то есть из музыки по преимуществу романтической, игнорируя, таким образом, какие бы то ни было современные тенденции. Это сделало его своего рода «знаменем реакции» и символом антимодернизма, что очень хорошо заметно по его интервью тех годов, в которых почти всегда звучит какой-либо выпад против «модернизма».

Рахманинов в Калифорнии на фоне секвойи, 1919 г.

Проблема состояла в том, что в ситуации, когда модернистское искусство делалось все более и более ценимым преимущественно за свои технические инновации и в силу этого становилось все менее доступно разумению широкой публики, не способной в силу недостатка специального образования (или же элементарного нежелания идти у модернистского экстремизма на поводу) эти инновации опознавать и понимать, Рахманинов занял уникальную позицию музыканта, могущего своим творчеством доказать ошибочность той точки зрения, что «старые» способы музыкального выражения потеряли свое коммуникационное значение. В ситуации, когда все старое искусство признавалось ценным только лишь в качестве музейной архаики, живой, современный этой тенденции композитор самим фактом своей актуальности как бы показывал возможность альтернативы сугубо прогрессистскому подходу к музыкальной эволюции, свойственному модернизму.

Это, разумеется, не ускользнуло от внимания людей, полагающих себя «передовыми», которые считали, что классическое наследие ныне годится разве что для прикладных целей вроде кинематографа. Вирджил Томсон, композитор и один из самых влиятельных академических критиков 40-х годов (сам, кстати, писавший музыку к кинофильмам), заявлял, что рахманиновская музыка представляет собой «по большей части подростковые воспоминания» и в связи с этим не может являться «частью интеллектуальной жизни». Существенно раньше, еще в «русский период» Рахманинова, Леонид Сабанеев сообщал, что творчество его пользовалось успехом у широкой публики оттого, что оно культивировало «музыкальные настроения из категории общедоступных, несложных, популярных… Рахманинов останется на своем посту, как хранитель старых академических традиций, как хранитель музыкальных заветов эпохи Чайковского». В Америке представление о нем как о «великом русском романтике», со всеми подобающими эпитетами вроде «полноводности чувств», стало самым распространенным клише и пережило его на многие годы — лишь в последнее время там эта позиция стала существенно пересматриваться, причем в довольно парадоксальном ключе: в Рахманинове принялись находить имплицитный «модернизм».

Итак, модернисты недолюбливали Рахманинова; он им платил тем же. Слово «модернист» и его производные были для него прямо ругательными: вот он хвалит Николая Метнера, называя его великим композиторам и в том числе сообщая: «В некоторых книгах вы прочтете: «в отдельных своих произведениях он „модернист“. Однако Метнер ненавидит модернизм. Его музыка — всегда настоящая, и она современна только в том смысле, что является истинной музыкой». Здесь же он анонсирует, что на будущем концерте станет играть Скрябина: «Соната Скрябина — это необыкновенно прекрасное произведение. Оно в чем-то несколько модернистично, чтобы полностью отвечать моему вкусу; находится где-то между его Четвертой и Шестой сонатами».

Еще более он не любил «футуризм», под которым понимал радикальную разновидность модернизма: он честит «футуристами» (явно вынеся это слово из русского довоенного интеллектуального дискурса) Шенберга и его школу и зачисляет туда Скрябина; футуризм в его понимании, очевидно, — это намеренное разрушение тональной музыки и мелодического языка — грех, как он полагает, непростительный, потому что уничтожает в художнике его национальную основу. «Русские футуристы, — говорит он, — повернулись спиной к простой народной песне своей родины, и, вероятно, потому их творчество вымучено, ходульно и неестественно. Это справедливо в отношении не только русских футуристов, но и всяких других. Они стали отщепенцами, людьми без родины». Существенно позже, в 1939 году, он в одном из писем сообщает, что «сочинители новой музыки» «больше размышляют, протестуют, анализируют, рассуждают, высчитывают и высиживают, но не могут возликовать (exult)», — список претензий, как нетрудно заметить, не менее клишированный, нежели тот, что вменялся в вину ему самому. Непонимание было, таким образом, не просто взаимным, а взаимно стереотипическим, полностью идеологизированным и от этого еще более непреодолимым.

Разногласия с «сочинителями новой музыки» проявлялись у него во всем, вплоть до сугубо концептуальных вопросов интерпретаций

Разногласия с «сочинителями новой музыки» проявлялись у него во всем, вплоть до сугубо концептуальных вопросов интерпретаций. В то самое время, когда Стравинский (вполне в русле модернистской идеологии) прилагал все усилия к тому, чтобы запретить исполнителю саму идею интерпретации, отличной от авторского замысла, Рахманинов с олимпийским спокойствием говорил: «Часто предполагают, что композитор совершенно точно знает, как надо играть то или иное его сочинение. Я знаю, как стал бы играть их сам, но мне совершенно все равно, как будет это делать кто-либо другой», — и далее: «Иногда в высшей степени интересно наблюдать, как какой-нибудь пианист придает написанной вами пьесе совершенно другое звучание или интерпретирует ее под совершенно иным углом зрения, чем вы сами».

Рахманинов в этой ситуации находился вроде бы на позиции сильного: он был чрезвычайно популярен, в то время как искусство «модернистское», за редкими исключениями вроде того же Стравинского, порядком прозябало, если говорить о концертных сборах; однако оно отыгрывалось в интеллектуальной сфере, где вся риторика была прямо направлена против «архаики». Теодор Адорно в своей «Философии новой музыки» формулирует данный антагонизм следующим образом: поскольку искусство, согласно определению Гегеля, — это развертывание истины, а истина не может быть подчинена вкусу, то всякое искусство, которое сообразуется с мнением потребителя (а в век коммерческого технического воспроизводства это любое искусство, популярное на массовом рынке), — заведомо ложно. Мнение экстремальное, но в то время оно было нормой. Таким образом, в первые годы жизни в Америке Рахманинов находился почти в полной критической изоляции: его хвалили преимущественно немузыкальные, газетные журналисты, в то время как критический истеблишмент почти полностью игнорировал, да и композиторская среда не очень охотно принимала. Четвертый его фортепианный концерт, который он сочинил после долгого мучительного перерыва в композиционной деятельности, обругала после премьеры 1927 года даже и газетная пресса (при полном восторге публики): ему были вменены в вину «мендельсоновщина» и «типичный XIX век в духе Чайковского». В «Нью-Йоркере» в 1935 году музыка его была объявлена лишенной философской глубины и подводился ожидаемый итог: «Это — нечто для аудитории, а что нашим оркестрам сейчас и требуется, так это — побольше музыки для аудитории. Больше музыки для аудитории подразумевает большую аудиторию для музыки, с этой премудростью и поздравляю в заключение м-ра Рахманинова».

Четвертый фортепианный концерт

Это, в общем, была своего рода война (не всегда даже необъявленная), и причины ее были понятны: по большому счету, всей своей зарубежной карьерой Рахманинов доказывал, что большое классическое наследие можно, не будучи при этом популистом (или будучи им в допустимой степени), сделать языком по-прежнему актуальным, не утратившим ни своей свежести, ни способности нести глубокие и важные смыслы; вопрос, однако, состоял в том, насколько это доказательство описывало объективное положение вещей и насколько оно модифицировалось чисто личным творческим обаянием Рахманинова. Философию и эстетику можно отрицать, но и, отрицая их, человек продолжает жить в обусловленных ими рамках; авангардные течения (и вообще разговоры о смысле и эволюции музыки) можно успешно игнорировать только до тех пор, пока подобная стратегия не приводит к образованию своего рода гетто, в котором уютно помещаются все поклонники «доброй старины» и «золотого века», принимаясь игнорировать остальной мир. Нынешнее положение академической музыки, в которой даже самые консервативные из ее представителей жалуются на косность и изоляционизм, трудно назвать положительным идеалом; отрицать, что в этом положении немалую роль сыграло обаяние таких грандиозных фигур, как Рахманинов, тоже сложно. Минимализм попытался найти выход из этой дилеммы и был за то проклят сразу из двух лагерей: как авангардистского, так и академического, причем оба лагеря апеллировали к публике, которую минимализм якобы оболванивает; вообще представляется, что главной проблемой современной академии является именно публика с ее — во многом вмененным — пассивным зрительским отношением к музыке, подобным отношению к судебному процессу присяжных заседателей, но этот разговор выходит за рамки нашего скромного текста.

В конечном итоге слава Рахманинова как «композитора для людей» получила своеобразное воплощение в поп-культуре — множество песен там базируются на темах из его произведений: так, в частности куплет песни «All By Myself», известной всем в исполнении Селин Дион, основывается на теме из adagio Второго концерта; можно тут еще вспомнить группу Muse, лидер которой, Мэтью Беллами, называет Рахманинова в числе своих главных источников вдохновения (предсказуемо вместе с Шопеном и Листом), — с учетом того, что и у группы Muse во многом слава популистов, ситуация обретает уже многослойную иронию.

Céline Dion – All By Myself

оследнее свое сочинение, «Симфонические танцы», он написал в 1940 году, против обыкновения, остался им сразу весьма доволен, ставя их так же высоко для себя, как и написанную в 1913 году поэму для хора с оркестром (на стихи Эдгара По в переводе Бальмонта) «Колокола», которую он почитал высшим своим достижением. Приняли их холодно, один из критиков называл их «пережевыванием старого», и звукозаписывающая фирма «Victor», собиравшаяся записать их в авторской интерпретации, отложила под влиянием отзывов это намерение, так что в итоге оно и вовсе исполнено не было.

«Симфонические танцы»

Афиша концерта Рахманинова, 1941 г.

22 июня 1941 года оказалось для него сильным ударом, он долго не мог прийти в себя, а затем, сочтя, что долг его, как человека, обладающего авторитетом, — помогать своим, какие бы они ни были, решился дать концерт, намереваясь сборы с него направить на помощь советской (в объявлениях он писал «русской») армии. Вырученные деньги он передал генеральному консулу в Нью-Йорке Федюшину (который спустя полгода отчитался ему в письме об их использовании), но важнее тут было другое: его авторитет существенно повлиял на отношение к войне в эмигрантских кругах, задав тот угол зрения, под которым следовало ее воспринимать.

Зимой 42/43 годов его начали мучить сильные боли; в начале марта был поставлен диагноз — рак в терминальной стадии (о котором ему не сообщили). Умер он 28 марта 1943 года и похоронен на кладбище города Валгалла, что в штате Нью-Йорк.

СССР после отъезда Рахманинова его еще по инерции исполняли некоторое время, притом — с большим успехом, однако после того, как в 1931 году он поставил подпись под обращением против Рабиндраната Тагора, который посетил СССР и высказался о стране положительно, в «Правде» был напечатан разносный текст по поводу исполнения его «Колоколов» на сцене Большого зала Консерватории, где в частности сообщалось: «Сергей Рахманинов, бывший певец русских купцов-оптовиков и буржуев, композитор, который давным-давно устарел, чья музыка есть не что иное, как жалкое подражательство и выражение реакционных настроений; бывший помещик, который еще в 1918 году с отвращением покинул Россию после того, как крестьяне отобрали у него землю, — непримиримый и активный враг Советского правительства».

«Колокола»

Разумеется, после этого Рахманинова играть перестали. Нетрудно заметить тут иронию: на родине ему было вменено в вину то же самое, что и за рубежом, а именно отсталость его музыки. Запрет на исполнение его, впрочем, продержался недолго — уже в 1935 году его опять играли; с началом же войны и его прямой поддержкой СССР все вопросы к нему снялись, и скоро он превратился в такого же представителя «народных» и «реалистических» традиций (под которыми советская идеология понимала опору на народный мелос, благозвучность, следование классическим академическим формам и ярко выраженное мелодическое, «песенное» начало), как и Чайковский с Глинкой.

о всех биографических справках о нем сразу бросается в глаза, что речь идет об очень, почеркнуто порядочном человеке: даже если какие-то резкие его отзывы и замалчиваются современниками, то это делается не в целях приукрашивания, а только лишь в силу глубокого уважения, которое он у всех вызывал. Отрицательно высказываясь о «модернизме», «новых композиторах» и слабых исполнителях в целом, он, однако, отказывался называть их по именам, а если называл, то старался отдать должное: так, Скрябина он описывал «очень талантливым», про Стравинского же говорил: «И все же я считаю нужным добавить, что уважаю художественные поиски композитора, если он приходит к музыке „модерн“ в результате предварительной интенсивной подготовки. Стравинский, например, создал „Весну священную“ не раньше, чем прошел напряженный период обучения у такого мастера, как Римский-Корсаков, и после того, как написал классическую симфонию и другие произведения в классической форме. Иначе „Весна священная“, со всей ее смелостью, не обладала бы столь солидными музыкальными достоинствами гармонического и ритмического склада». (Они, кстати, лично были знакомы и относились друг к другу вполне уважительно)

Человек он был замкнутый и от этого многим казался высокомерным, что было чистой неправдой: Рахманинов обладал совершенно «русской», Добролюбовым и Тургеневым еще отмеченной рефлексией. Был он чрезвычайно скромен и с готовностью признавал свои ошибки — в его воспоминаниях постоянно встречается этот мотив «Мне сделали критическое замечание, и оно, конечно, было справедливым», — так он говорит и по поводу оценок своего творчества и Чайковским, и Римским-Корсаковым, и даже людьми, стоявшими по уровню таланта несравненно ниже его. После того, как помянутый выше Сафонов сообщил ему, что пианиста из него не выйдет, так как призвание его лежит в другой области, Рахманинов сделался в этом уверен, и это мнение очень сильно повлияло на раннюю его карьеру как исполнителя, существенно замедлив ее. Сам он долгое время не мог для себя решить, кто он «на самом деле» — пианист, дирижер или композитор, — и очень много времени тратил на то, чтобы справиться с данным выбором, так как, по собственному неоднократному признанию, не умел делать эти вещи одновременно: ему необходимо было сосредотачиваться на чем-либо одном, совершенно пренебрегая остальными занятиями, чтобы добиваться результатов.

Человеком он всю жизнь ощущал себя только и сугубо русским, и это было его гордостью и его трагедией. Он отвергал все предложения об американском гражданстве, которое оформил только в 1943 году, незадолго до смерти, с тем чтобы упростить бюрократические процедуры. Своим воспоминаниям о России он предпослал немного ироническое по отношению к западному слушателю вступление: «Будем говорить о старой России, которую я все же хорошо знаю. Поверьте мне, я буду говорить одну только правду, несмотря на то, что буду говорить много хорошего». Трагедия же заключалась в том, что его русскость являлась для него главным источником вдохновения, и, утратив связь со страной, он утратил и стимул писать музыку — в 1934 году в интервью он говорит так: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетревожимых воспоминаний». Здесь нет ни преувеличения, ни лишней драматизации: подавляющее большинство его сочинений, более трех четвертей каталога, написаны им до 1917 года; после семнадцатого года им, с большими перерывами, написано было всего шесть опусов, так что вне России Рахманинов жил не как композитор, а как исполнитель, которому иногда удается что-то написать.

Сейчас на Западе Рахманинов включен в состав мифа о загадочной русской душе, ингредиентами которой являются чувствительность, меланхолия и широкий («безудержный», если угодно) эмоциональный диапазон; все это ищут и легко находят в его музыке, из-за чего вся эта история обретает немного двусмысленные черты официального экспорта культуры. В последнее время, как уже было сказано, там предпринимаются попытки поместить его в общий контекст, чтобы избавиться от необходимости считать его национальной экзотикой; думается, что попытки эти едва ли будут до конца успешны. Слава его у нас и на Западе несопоставима: так, в словаре Гроува, в издании 1954 года, его музыка названа «монотонной», и содержится предсказание о том, что слава его вскоре угаснет; особенно непростительным представляется то, что эти утверждения находятся в справочнике, претендующем на объективность. С тех пор, разумеется, оценки поменялись, но ситуация показательная. У нас он любим как первый из гениев, на Западе в повестку интеллектуальной дискуссии о нем нет-нет да и пробьется какая-то немного извиняющаяся, при всем восхищении, интонация, так, словно речь идет немного о guilty pleasure. Рахманинов, действительно, — слишком русский композитор для того, чтобы уложиться в рациональную схему западного представления об академизме в музыке: его подчеркнутое пренебрежение трендами, его равнодушие к тому, что его могут счесть профанатором и популистом, ставят западного человека, как кажется, несколько в тупик. Правда, очевидно, состоит в том, что Рахманинов совершенно искренне полагал на фоне модернистского скептицизма, что назначение искусства — служить людям и облегчать им жизнь; для западного интеллектуала это представление не просто архаично, но и — что существенно больший грех — антиисторично. Между нашим здешним представлением о Рахманинове и взглядом на него западного человека, собственно говоря, и лежит тот зазор, который не позволяет нам до конца ощущать себя европейцами и порождает весь этот спекулятивный набор, от «третьего пути» до «особенной стати». Это зазор можно описывать понятиями сентиментальности, патетики, старомодности, традиционализма или искренности — бог весть, где тут правда, факт в том, что зазор этот есть, и фигура Рахманинова — одно из самых заметных тому подтверждений.

Рахманинов играет своей внучке Софье, Нью-Йорк, 1927 г.

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!

[…] К сожалению, видеозапись семинаров запрещена, я запишу тезисы и прочее для вечности. Запрет на съёмку — политика ТНТ, впрочем, канал никогда не отличался современным маркетингом, продукт вёз всё остальное. Вот что говорит про эту ситуацию, например, Рахманинов: […]