Конец гармонии

Артем Рондарев о музыке Великой войны для спецпроекта «Спутник Первой мировой»

Для западноевропейской культуры Первая мировая война по последствиям была событием куда более катастрофическим, нежели Вторая: она вдребезги разбила прогрессистские иллюзии и надежду на то, что человечество движется в новый золотой век, век технологий и гуманизма (а надежды эти в эпоху романтизма были весьма сильны, хотя и окрашены скептицизмом), тогда как Вторая мировая только лишь подтвердила, хотя и в существенно большем масштабе, то, что все уже после Первой и так хорошо понимали.

рамках конфликта художественных идеологий Первую мировую можно без особой натяжки считать конфликтом франко-немецким. Подобное положение дел обусловливалось не только — и даже не столько — геополитическими, сколько историко-культурными проблемами.

Национальные комплексы французов в области музыки имеют чрезвычайно длинную предысторию. В первой половине XVIII века французская музыкальная школа существовала во многом автономно от итальянской и немецкой: обладая такими титанами, как Люлли, Куперен и Рамо, французы на остальной мир могли смотреть презрительно. Со смертью Рамо, однако, французы оказались в растерянности, так как никакой сопоставимой по масштабу замены у них не было; в итоге им пришлось даже прибегать к услугам Глюка и Сальери, чтобы только поддержать на плаву национальную оперную школу. К середине девятнадцатого века эта ситуация стала совсем нестерпимой, так как Париж к тому времени сделался официальной столицей просвещенного мира, все музыканты стремились завоевать его точно так же, как сейчас каждый европейский артист мечтает покорить Америку, а вот собственными крупными национальными композиторами в достаточном количестве французы похвастать не могли и оттого постоянно ждали появления новых гениев, делая ставку последовательно на Берлиоза (которого равным Бетховену по таланту считали Паганини и Глинка), Мейербера (который был хоть и немец, но «свой» немец) и Сен-Санса и с такой же досадой расставаясь с ними, когда оказывалось, что они почему-то не оправдали ожиданий (пренебрежительное отношение к Сен-Сансу, установившееся к середине его творческой жизни, в этом смысле особенно показательно, но можно вспомнить и неудачу Бизе с его гениальной «Кармен», которая в итоге свела его в могилу).

Случай с «Кармен» вообще особенно характерен: так как за национальную школу в музыке традиционно отвечает оперный жанр, то публика ждала именно опер нужного масштаба; французские композиторы сочиняли их весьма прилежно, что приводило к появлению таких странных явлений, как вагнерообразный «Король Артур» Шоссона. В итоге новую национальную оперу написал Дебюсси, но произошло это настолько поздно (премьера «Пелеаса и Мелизанды» состоялась в 1902 году), что конфликт, вызванный уже не только несходством национальных темпераментов, но и серьезным ресентиментом со стороны французов, выглядел неразрешимым.

Не следует думать, однако, что французы в этом смысле представляли собою нечто исключительное: неприязнь к немцам, в политическом смысле — новой нации, стремительно становящейся европейским гегемоном, — и «всему немецкому» в то время была практически универсальным чувством; в Америке дирижер немецкого происхождения Карл Мук в 1917 году был обвинен в том, что будто бы он отказался дирижировать перед концертами гимном «The Star-Spangled Banner», и подвергся остракизму и травле на всех уровнях вплоть до Теодора Рузвельта; про него говорили, что он шпион и посылает кодированные сообщения в немецкий штаб. Немцы, впрочем, давали к такому отношению немало поводов: от доктрины тотальной войны до довольно-таки очевидного использования своего искусства в пропагандистских и милитаристских целях (так, масштабная операция по перегруппировке войск на оккупированной территории Франции в 1917 году называлась операцией «Альберих»: Альберихом был карлик-нибелунг в вагнеровской тетралогии; особенную нелепость этой ситуации придает то, что у Вагнера Альберих был персонажем сугубо отрицательным, фактически — причиной гибели богов и существуют обоснованные подозрения в том, что в его образ Вагнер вложил весь свой антисемитизм). Вообще отношение в то время к немецкой культуре — и в первую очередь к немецкой музыке — немного напоминало нынешнее отношение к культуре американской: ее всеохватного влияния и присутствия никто не отрицал, но эта вездесущесть служила осложняющим дело факторам.

Таким образом, немецкий и французский подходы к проблеме, которую поставило перед академической музыкой крушение идеалов и идеологии романтизма, были принципиально разными: не только в силу разности национальных темпераментов, но еще и оттого, что каждый из участников не желал ни в чем походить на своего противника.

Арнольд Шенберг

ерманский мир начала двадцатого века дал истории культуры такое явление, как экспрессионизм. Преимущественно это было литературное и художественное течение, а практически единственным его полноправным участником со стороны музыкантов считается Шенберг (и, by extension, его ученики, Берг и Веберн). Проблема в том, что Шенберг попутно — ключевая фигура для понимания эволюции академической музыки: не будь этого — к музыке бы экспрессионизм имел отношения мало. Шенберг, кстати, очень не любил, когда его записывали в экспрессионисты, но это обычное в таких случаях дело (Дебюсси терпеть не мог, когда к его музыке применяли понятие импрессионизма), особенно же — в случае Шенберга: он также не любил, например, понятие додекафонии и называл свою систему «пантональностью».

Экспрессионизм в идеологическом плане являл собой доведенное до логического конца (и сильно сдобренное психоанализом) романтическое представление о том, что наибольшей ценностью для художника является его собственный внутренний мир. Романтизм, однако, при этом оговаривался, что внутренний мир художника является отражением мира внешнего, и на этом основании давал художнику права внешний мир перекраивать. Экспрессионизм с этим представлением покончил: отныне внутренний мир художника был единственной легитимной реальностью; от солипсизма это представление отличало то, что оно — так или иначе — полагало, что реальность эта объективна и состоит из впечатлений от внешнего мира; однако впечатления эти имели смысл только в рамках опыта художника; сами по себе ни они, ни то, что их породило, — никого не интересовали. Проза Кафки, в которой, при всей ее событийной насыщенности (и, в отличие, например, от сюрреализма, относительной степени правдоподобия), не происходит ничего, что возможно было бы напрямую сопоставить с реальным миром, — хороший тут пример. Шенберг писал Кандинскому (лидеру экспрессионистского объединения «Синий всадник»): «Искусство принадлежит бессознательному! Пусть каждый самовыражается! Самовыражается напрямую, а не через посредство вкуса, происхождения, не через интеллект, знание или умение». Это был очевидный бунт — бунт против рациональной логики романтизма, которую прямо винили в том, что она привела к войне.

Разумеется, подобное представление об иерархии мира и искусства и подобное пристальное внимание к подсознанию не могли не плодить неврозов: собственно, невроз и аффект и были главной составляющей экспрессионизма. Представление о том театрализованном безумии, которое он собой являл, можно сделать по известному эпизоду из жизни Шенберга: жена его имела связь с художником по имени Рихард Герстль (не только малоизвестным сейчас, но и почти безвестным при жизни). Шенберг об этом узнал и жену выгнал; но она, пожив с Герстлем, вернулась обратно к мужу. Тогда Герстль покончил с собой следующим образом: он сжег все бумаги и картины, которые сумел найти в студии, и повесился голым перед огромным зеркалом, чтобы после смерти весь интерьер помещения представлял собой одну законченную картину; возможно, из тех же соображений, перед тем как повеситься, он порезал себя ножом. Стоит, может быть, также упомянуть — без особой связи с экспрессионизмом, но в рамках представления о макабрической эстетике тогдашней богемной Вены, — что другой оригинал, Отто Вейнингер, автор библии мизогинии под названием «Пол и характер» (ее поклонником, как ни странно, был такой глубокий человек, как Витгенштейн), застрелился в комнате, в которой умер Бетховен; эту комнату Вейнингер, понятно, намеренно снял накануне самоубийства.

В итоге Вена выработала тот сорт ультраэстетизма, который лучше всего суммирует известное высказывание Шенберга: «Если это искусство, то оно не для всех, если это для всех, то это не искусство». Париж, напротив, имел наклонность к развлечениям демократическим, хотя и сильно сдобренным эзотерикой (Сати, например, некоторое время служил домашним композитором ордена розенкрейцеров, а Дебюсси популярный, хотя и безосновательный миф до сих пор называет тридцать третьим грандмастером тайного общества «Приорат Сиона»). Центром парижской богемной жизни были не чердаки и коридоры домов на темных улицах (родившие кафкианские лабиринты), а кабаре и мастерские художников; это удерживало искусство от сползания в невроз. Тем не менее, антирациональный бунт, который мы уже видели на примере Шенберга, пожал свои плоды и тут: Франция была родиной двух чрезвычайно влиятельных художественных течений — символизма и импрессионизма, первое из которых прямо порывало с рациональной логикой, предлагая вместо нее руководствоваться, как сейчас бы сказали, «чтением знаков», которые в то время назывались символами. Символами этими могло быть что угодно, по предоставлению символистов, содержанием этих символов была некая «доподлинная правда» о мире, которую постигнуть возможно (если и вообще возможно) не размышлением, а только лишь интуицией или откровением. Опера Дебюсси «Пелеас и Мелизанда», о которой уже шла речь, в этом смысле — вещь чрезвычайно характерная: она рассказывает весьма странную историю (автором которой является Метерлинк) о том, как внук короля нашел в чаще загадочную девушку, привел ее в замок и женился на ней, а затем, в приступе ревности, убил ее (загадка происхождения девушки притом так и остается тут неразрешенной). «Историей» (разворачивающейся весьма медленно — опера идет почти три часа) это действо называть можно, впрочем, лишь с большой натяжкой: в сюжете напрочь отсутствуют причинно-следственные связи, опера состоит, в сущности, из серии чисто формально связанных друг с другом эпизодов, а трагедия главного героя (имени которого, что тоже характерно, в названии оперы нет) состоит именно в том, что он единственный пытается постичь рациональные связи мира — и этим приносит смерть жене.

Клод Дебюсси

Импрессионизм в идеологическом плане был вещью несколько менее изощренной и сводился, в общем, к своему названию: искусство, полагал импрессионизм, состоит в как можно более точном отражении не мира, но впечатления от него. Тут нетрудно заметить рифму к экспрессионизму, и в этом нет ничего удивительного: экспрессионизм, собственно, и был придуман в 1910 году как реакция на импрессионизм, как желание отграничить эти два мировоззрения, увидеть в них главное различие, которое состояло в том, что импрессионисты просто фиксировали свои впечатления, в то время как экспрессионизм интерпретировал и трансформировал их с тем, чтобы выстроить из них, как уже было сказано, единственную легитимную реальность.

Вот на таком культурном и идеологическом фоне западное человечество и вступило в Великую войну.

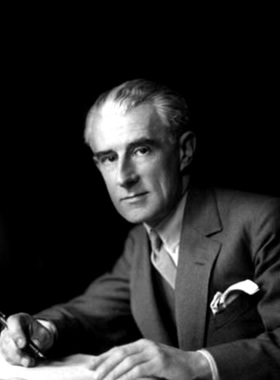

Морис Равель

о, что это конфликт не просто военный, но и прежде всего культурный, было обозначено сразу. В Париже была создана Национальная лига защиты французской музыки, которая ставила своей целью «запретить фатальное вмешательство во французскую музыку инородных примесей», под которыми прямо понимались приемы и эстетика немецкого романтизма (о революции Шенберга тогда еще в Париже мало кто знал). Морис Равель, человек хрупкого телосложения и слабого здоровья и на этом основании не подлежавший призыву, ушел на фронт добровольцем и служил там водителем грузовика; в своих воспоминаниях он рассказывает, как нашел в каком-то имении, разбитом немецкими снарядами, пианино фирмы «Эрард» и играл на нем посреди разрушенной Европы. Опыт этот послужил для него толчком к созданию клавирной сюиты «Le Tombeau de Couperin» (в прямом переводе — «Могила Куперена», однако «tombeau» — это еще и название барочного жанра, которое имеет смысл переводить как «памяти кого-либо») — одного из ранних образцов неоклассицистического подхода к музыке, в котором части цикла, имеющие название и форму старинных пьес и танцев — «менуэт», «ригодон», «токката», — были сопровождены посвящениями погибшим на фронте товарищам. Стравинский, который впоследствии устранился от активного комментирования событий, в 1914 году передал через Ромена Роллана открытое письмо, где выражал полную солидарность с борьбой французского народа и где, в числе прочего, говорил следующее: «…Современную Германию нельзя рассматривать как носительницу новой культуры. Это страна, являющаяся частью Старого Света. Ее культура так же стара, как и культура других западно-европейских народов. Именно поэтому я осмеливаюсь утверждать, что народ, который в мирное время воздвигает ряд памятников, подобных Аллее побед в Берлине, а во время войны насылает орды, разрушающие такие города, как Лувен, и такие памятники старины, как собор Реймса, является народом, который нельзя отнести ни к варварам, ни к цивилизованным народам». Мануэль де Фалья призывал композиторов отречься от всех «универсальных формул», разумея под этим немецкое представление о музыке как о «чистом искусстве». Дебюсси, уже смертельно больной, в письме к Стравинскому 1915 года жаловался, что «миазмы австро-бошей проникают в искусство», и полагал, что настала пора «уничтожить эти микробы фальшивого великолепия и организованного безобразия».

Равель, Toccata da Le Tombeau de Couperin

Антон Веберн

С другой стороны реакция была не менее экстатической. Шенберг писал в письме к вдове Малера Альме: «Пришел час расплаты! Ныне мы обратим в рабство всех этих посредственных творцов китча, научим их боготворить немецкий дух и поклоняться немецкому Богу!» В течение первых двух лет войны он вел дневник наблюдений за утренними облаками, так как полагал, что конфигурация их сможет предсказать скорую победу немецкого оружия. Его ученик Берг полагал, что в нынешнее время постыдно оставаться пассивным созерцателем событий, и записался в армию, Веберн был призван. Проку с обоих для немецкого оружия вышло немного: Веберн был близорук и оттого попал в резервный батальон, Берг же, проведя месяц в тренировочном лагере, испытал нервный срыв такой силы, что очутился в госпитале. В лагере он стал сочинять произведение, ставшее самым, вероятно, ярким музыкальным документом Первой мировой, — оперу «Воццек», которую он окончил в 1922 году (премьера ее состоялась в 1925-ом).

Гийом Аполлинер после ранения

арадоксальным образом парижская культурная жизнь с войной получила лишний толчок к эволюции и даже в каком-то смысле процветанию: во многом это происходило из-за невероятного патриотического подъема, который, несмотря на все тяготы, испытывала вся страна; представление о нем может дать тот факт, что когда весной 1918 года немцы начали обстрел Парижа крупнокалиберной артиллерией (в числе которой была знаменитая «Парижская пушка» — построенное на заводах Круппа осадное орудие калибром в 211-238 миллиметров и весом в 256 тонн), то школьники, отпущенные из школ, оставались на улицах и распевали там Марсельезу (под звуки этого обстрела, незаметно для мира, умер 25 марта Дебюсси). В парижских театрах шли премьеры; 18 мая 1917 года в театре Шатле труппа Дягилева показала премьеру балета Сати «Парад» — вещи, ключевой для истории культуры по ряду причин. Балет был плодом сотрудничества легендарного состава: литературную основу его создал Кокто, сценический дизайн — Пикассо, а программу к нему написал Гийом Аполлинер (спустя год умерший от осложнения после ранения в голову на фронте в 1916 году), впервые употребив там понятие, впоследствии ставшее широко известным, — «сюрреализм». Балет этот представлял собою по тем временам чрезвычайно странное зрелище: событийной канвой его служила иллюстрация попыток театральных зазывал привлечь в свои помещения идущих мимо зрителей; в финале оказывалось, что старания эти (включавшие в себя акробатические номера, рэгтаймы и фокусы) зрителям куда интереснее того, что, предположительно, должно было происходить в самих театрах, и они оставались на улицах. Посыл был недвусмысленным: высокое искусство, искусство, для которого были когда-то построены театры, — умерло, оно больше не нужно, зритель хочет видеть нечто простое, яркое, нечто, чему место на улице, в повседневности, и художник обязан ему это дать.

Сати, Parade

Эрик Сати

По сути, это был итог всей переоценки ценностей, принесенной войной, так, как понимала его Франция: Сати затем начал создавать манифест за манифестом, среди которых наиболее замечательным представляется идея «Меблировочной музыки», то есть такой музыки, которая не требует к себе внимания, а способна существовать на периферии, как, собственно, мебель. С этой музыкой связан показательный анекдот: на премьере сочинения из этого цикла публика, пришедшая в театр (который она по-прежнему воспринимала храмом искусства), принялась почтительно внимать той, в общем, совершенно банальной продукции, что звучала со сцены; Сати, увидевший это, пришел в неистовство и стал кричать: «Не нужно это слушать, разговаривайте между собой!» Все условности романтизма, полагающие дистанцию между художником и зрителем, между высоким и низким, тут уже были разрушены, только публика еще об этом не знала; но ей скоро объяснили. Пафос был запрещен, ибо, по мнению послевоенных французских композиторов, именно пафос (читай: немецкий пафос) и привел человечество к ужасающей войне. Поэтому теперь, когда у вас вызывают раздражение постмодернизм и современное искусство, — вы, в принципе, знаете, к кому и к какому времени обращать претензии.

Сати, Musique d’Ameublement («меблировочная музыка»)

емецкий ответ пришел позже и был он куда более драматичен: немцы не только были существенно менее легкомысленны, нежели французы, но и оказались проигравшими в войне, им было не до развлечений. Что еще существеннее, в отличие от всего остального мира, который боролся с «враждебной культурой», им пришлось фактически отказываться от самих себя (подобная же ситуация повторилась с молодыми немецкими композиторами вроде Штокхаузена и после Второй мировой), а это не могло не придать их эволюции особенного трагизма. Собственно, вся техническая революция Шенберга была направлена против романтической традиции собственной культуры; но Шенберг был все же слишком уравновешенным человеком, чтобы по-настоящему глубоко откликнуться на итоги войны; таким образом, самый значительный памятник этому событию довелось поставить его ученику, Альбану Бергу, создавшему, как уже упоминалось выше, оперу на основе пьесы, написанной почти за век до него драматургом Георгом Бюхнером.

юхнер в истории немецкой культуры занимает особое место: драматург, поэт, ученый и революционер-социалист, он уникален тем, что более чем за полвека до изобретения психоанализа и существенно более чем за век до разного сорта антипсихиатрических движений он написал совершенно психоаналитическую пьесу о маленьком человеке, солдате, которого сводят с ума и доводят до убийства врач и офицер. Бюхнер умер от тифа в возрасте двадцати трех лет, его сочинения были забыты почти до конца века; в Германии ныне общее мнение состоит в том, что проживи он дольше — был бы еще один национальный гений уровня Гете и Гейне.

Эта его пьеса, «Войцек», написанная в 1836-37 годах (Бюхнер не окончил ее) рассказывает историю героя, чьей фамилией она и названа, который служит в подчинении у некоего Капитана и подрабатывает подопытным у не менее обобщённого Доктора; Доктор ставит на нем разного рода странные (и бесцельные) эксперименты, запрещая ему есть определенные продукты, например, что приводит того на грань безумия; в итоге он убивает свою сожительницу, ревнуя ее к офицеру, и выбрасывает нож в пруд ; на этом пьеса в черновиках Бюхнера заканчивалась, но большинство вариантов финала, дописанных впоследствии за него, предполагают, что Войцек тонет (или топится) в том же пруду. По этому беглому пересказу нетрудно заметить совершенно модернистское (или, как минимум, гоголевское) обращение с сюжетом, которого, по сути, в пьесе нет, вместо действия там происходит скрупулезное, во многом даже научное изучение психологии маленького, отупевшего от нищеты человека и результатов дегуманизации, с которой человек сталкивается, пребывая в руках медицины и военной службы. Неудивительно, что пьеса обрела популярность именно в расцвет модернизма.

ерг увидел бюхнеровскую пьесу в театральной постановке в 1914 году и сразу увлекся ею. Интерес его был вполне гуманистическим: жене он писал, что в нем самом есть что-то от Воццека и что он тоже испытал в своей жизни немало унижений (Воццек в его опере потом будет петь о «нас, маленьких людях»). По одним свидетельствам, он сменил название пьесы (и фамилию героя) с «Войцек» на «Воццек» затем, чтобы ее удобнее было произносить, по другим — эту ошибку сделал переписчик Бюхнера и в таком виде она попала уже к Бергу (эта теория, впрочем, представляется странной, так как пьеса к тому времени уже существовала в нескольких вариантах и шла на сценах). Берг начал набрасывать либретто, находясь в тренировочном лагере; к написанию музыки он приступил в 1917 году; это была его непосредственная реакция на военные действия.

Берг, Wozzeck

Берг сочинил музыку, исключительно сложную как для исполнения, так и для восприятия, не только инкорпорировав в нее чрезвычайно эклектичный набор форм (от маршей до народных песен и вальсов), но и изложив все это тем, что ныне называется «атональным» музыкальным языком, и притом — с тщательным соблюдением структурных особенностей полифонических, барочных и классицистических форм. Употребляя подобное изобилие техник и приемов, Берг — вполне манифестационно — добивался одного эффекта — эффекта того, что история, намеренно «банальная» (качество, особенно ценимое композиторами веристской школы), в данном случае обретает значение и смысл не через прямую апелляцию к зрительской эмпатии, а через артистическую трансформацию материала, которая как бы «обозначает» те места, в которых зрителю необходимо выказывать сочувствие. Пафос Берга здесь, в принципе, сходен с общим пафосом модернизма: жизнь — ничто, ее интерпретация в искусстве — все; разница лишь в том, что если французская школа шла по пути тривиализации наличного материала и «реконтекстуализации» его, то Берг, напротив, сделал материал намеренно сложным и именно этим оторвал, отнял его, так сказать, у жизни. Результатом, помимо прочего, явилось то, что оперу эту, в общем, не слишком интересно слушать, что называется, дома: весь ее непереносимый, давящий, лишенный какой-либо надежды психологизм и драматизм раскрывается только при наличии действия и именно в силу того контраста, который чрезвычайно банально выглядящее действие являет в сравнении с изощренной музыкальной рамой.

Альбан Берг

В принципе это тоже разновидность своего рода дегуманизации — дегуманизации, если можно так сказать, изощренностью: искусство, отказавшись иметь дело с человеком, становится больше, чем жизнь, становится жизнью, замещающей реальность, и в этом замещении — вещью, особенно трудной для неподготовленного слушателя. Кроме того — и Берг об этом говорил прямо, — та исключительная сложность структуры, что была вложена им в его творение, манифестировала появление очень характерной тенденции — тенденции к «сложности ради сложности»: отдавая себе отчет, что почти ни один слушатель структуру его оперы расслышать не сможет, Берг, тем не менее, тщательно и методично создал весь избыточный каркас ее, говоря, что это позволяет ему выстраивать идею оперы, «трансцендентальную судьбе Воццека». Очень скоро, в первую очередь — через Мессиана, эта тенденция привела к появлению так называемой «музыки для глаз»: музыки, структуру которой нельзя было понять, не увидев партитуры и не обладая огромным навыком чтения партитур; спустя каких-то десять-пятнадцать лет среди музыковедов появилась даже отдельная профессия «чтеца партитур», то есть человека, способного увидеть структурный замысел композитора на бумаге. Мессиан, будучи человеком глубоко верующим, полагал, что это нормальная ситуация, так как идея музыки выше ее воплощения, и что звучащая музыка — только лишь слепок с этой идеи, уступка физическому миру. Берг, человек несколько более приземлённый, считал, что слушатель после посещения оперы сможет приобрести партитуру и по ней оценить «точность и логику построения и композиторское мастерство, заметное в каждой детали» (именно с этой целью он предпринял издание партитуры сам). Как бы то ни было, вот так и выглядел чисто немецкий итог Великой войны: искусство интеллектуальное и во многом бессмысленное с точки зрения обычного поклонника музыки, искусство, живущее по своим законам и в каком-то смысле для себя. Идея, прямо противоположная идее французской, однако вытекающая из того же сантимента — сантимента о том, что искусство, познающее мир, больше не нужно, так как оно не смогло спасти мир.

усскую академическую традицию непосредственно война затронула в несопоставимо меньшей степени: из крупных музыкальных авторитетов активны были в то время только Рахманинов и Стравинский, и оба течение войны практически не комментировали — ни словами, ни музыкой. Отчасти это объяснялось тем, что война не воспринималась в России «своей», для большого числа тогдашней интеллигенции, в той или иной степени левой или сочувствующей левым, она была «войной царизма», а к царизму тогдашняя интеллигенция в основной массе относилась очень плохо (на чем в скором времени сыграли большевики); затем же, к концу войны, перед Россией встали проблемы, по масштабу несопоставимые со всем тем, что переживал остальной западный мир.

Василий Агапкин

Тем не менее, Первая мировая в конечном итоге дала нам сочинение легендарное — марш «Прощание славянки», пьесу поразительной драматической выразительности, написанную музыкантом военного оркестра Василием Агапкиным, строго говоря, не в Первую мировую, а раньше, к началу Первой Балканской войны 1912 года, в которой страны Балканского союза (Болгария, Греция, Сербия, Черногория) сражались против Османской империи. Именно славянкам этих стран в оригинале марш и посвящен. Агапкин человек был очень одаренный, но дилетант в композиторском деле: марш ему помогал приводить в канонический вид капельмейстер и музыкальный издатель Яков Богорад; подобная ситуация, когда великую жанровую (то есть не требующую владения сложными формами) музыку разово сочиняет осененный гением дилетант, вообще характерна для такого рода пьес: достаточно вспомнить «Марсельезу» и «Интернационал», а также грибоедовский вальс и полонез Огинского.

Агапкин, «Прощание славянки»

Марш Агапкина был безумно популярен в годы Первой мировой; начиная с 15-го года неоднократно выпускались грампластинки с его записью — как в столицах, так и в провинции. Тому, что он не был забыт (или как-нибудь заклеймен) после войны, мы обязаны, помимо прочего, тем, что Агапкин в 18-ом году вступил в Красную армию, получил там звание капельмейстера, а затем, в 30-е годы, возглавил оркестр Центральной школы ОГПУ, впоследствии ставшей Центральной школой НКВД. Факт этот нынешние сочувственные к Агапкину биографы стараются либо выпустить, либо смягчить впечатление от него утверждением, что тот принял данное место, так как «опасно было отказываться», хотя какая могла быть причина отказываться от такого назначения и, более того, какие шансы были отказаться от назначения у военного — в толк взять трудно. Агапкин руководил музыкальным сопровождением знаменитого московского Парада 7 ноября 1941 года; неизвестно, впрочем, игрался ли там его марш. Умер он в 1964 году; его наследники в любой стране, где на то время существовало бы современное понятие защиты интеллектуальной собственности, были бы миллионерами, так как марш этот на Западе был и есть неотъемлемый символ СССР и России. Существует весьма загадочная городская легенда о том, что марш этот почему-то был в СССР запрещен; весьма большое число свидетельств показывает, что это чистый миф, и восходит он, судя по всему, к тому самому странному отношению, которое в СССР было к Первой мировой в целом: как главный символ ее, марш, видимо, в сознании людей, придумавших данный миф, должен был пострадать так же, как пострадала и сама память о войне.

тарое как мир (во всякому случае тот, что называется цивилизованным миром) представление о том, что искусство должно воспитывать и смягчать нравы, к началу двадцатого века уже воспринималось с известным скепсисом, однако именно война поставила на нем окончательный крест: о каком смягчении нравов могла идти речь, когда самые культурные в мире нации только что несколько лет подряд уничтожали друг друга в невообразимых прежде масштабах и с невообразимой прежде жестокостью? Музыка при этом пострадала особенно сильно, так как в ней идея смягчения нравов напрямую связана с представлением о благозвучности и консонансе. Благозвучие и консонанс были скомпрометированы окончательно; теперь, рассуждая о них, нельзя было ссылаться на самоочевидную ценность их существования. Вся дальнейшая история музыки, таким образом, была историей преодоления благозвучия; и только спустя более чем полевка минимализм осмелился возвысить в его защиту голос — и, довольно предсказуемо, был заклеймен как уступка «низкому вкусу». Человечество, как гласит одна старая поговорка, прострелило себе ногу; рана воспалилась; и тут уже стало не до красивой походки.

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!