Прокофьев, модернизм и тоталитаризм

Артем Рондарев о Сергее Сергеевиче Прокофьеве

Дамы и господа, имеем честь представить вашему вниманию новое большое культурно-историческое чтение от Артема Рондарева об одном из величайших русских композиторов, чье имя за последние месяцы приобрело неожиданную новую известность в связи с происходящим в Новороссии: ведь именно в честь Прокофьева, уроженца Бахмутского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи (ныне — Донецкая Народная Республика), назван аэропорт города Донецка, освобожденный в ходе жестокого противостояния русскими ополченцами в январе этого года.

Новый текст Артема Рондарева из премиальной серии материалов о русских композиторах публикуется в качестве подарка всем читателям «Спутника и Погрома» в открытом доступе. Если материал вам понравился — пожалуйста, поддержите нашу редакцию по донат-кнопкам внизу страницы и отправьте ссылку на текст друзьям. Спасибо и приятного чтения!

Сергей Сергеевич Прокофьев в русской музыкальной традиции представляет из себя довольно редкую птицу, а именно музыканта-интеллектуала: как уже было сказано прежде, наша культура художника-интеллектуала вообще никогда не культивировала, имея в основе идеал больше этический, нежели рациональный, — недаром Набоков воспринимался у нас всегда как явление необычное и во многом русской литературе чужеродное. Характерно в этом смысле, что композитором-интеллектуалом был Стравинский, очень рано уехавший на Запад и взявший себе за образец именно западное представление о художнике. Прокофьев тоже весьма немалое время на Западе прожил: отличный шахматист, человек с большим литературным даром, разносторонне, хотя и не систематически, образованный, он в каком-то смысле является связующим звеном между нашей и западной культурой — как в отношении музыки, так и в плане попытки совмещения двух разнонаправленных идеологий.

Прокофьеве у нас написано и издано очень много: одних биографий на русском языке в советское и постсоветское время вышло четыре штуки, да еще есть и его собственная автобиография, написанная местами таким чистым и живым языком, что видно — если посвятил бы он литературе больше времени, то вышел бы крупный писатель; она, впрочем, охватывает только первые восемнадцать лет жизни автора, однако столь подробна, что занимает при этом более пятисот страниц книжного текста. Кроме того, относительно недавно вышли его дневниковые записи, занимающие два огромных тома, существует обширная переписка его с Николаем Яковлевичем Мясковским и многое другое: Прокофьев документировал свою жизнь весьма педантично, письма к себе собирал и отдавал в переплет начиная с семнадцатилетнего возраста, и нередко можно встретить у него жалобы, что вот-де, за такой-то период не сохранилось у него ни дневников, ни писем, а ведь он давал себе обещание складывать все в одно место.

Отец его, Сергей Алексеевич, был купеческим сыном и агрономом, выпускником Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии; после женитьбы на Марии Григорьевне Житковой, хорошо образованной девушке из довольно бедной мещанской семьи, он пытался применить полученные знания на практике, намереваясь поднять хозяйство в собственном имении, но дела там шли ни шатко ни валко, и он, чтобы содержать семью, решился подрядиться управляющим к своему товарищу по академии Сонцову, не без колебаний, вызванных понятной гордостью. Колебания оказались напрасны: хозяин имения отдал все дела на откуп товарищу и за те тридцать три года, что им управлял отец Прокофьева, появился там лишь однажды. Имение да село при нем назывались, разумеется, Сонцовкой; после революции село получило название «Красное», под каковым существует и ныне: находится оно в Донецкой области, сейчас здесь музей Прокофьева, открытый в год столетия со дня рождения композитора.

День этот приходится на 23 (11 по старому стилю) апреля 1891 года; Прокофьев был единственным ребенком в семье, так как две его сестры, появившиеся на свет прежде него, умерли до его рождения; за старшей из них он потом донашивал платья: обряжать мальчиков в платья, как мы уже видели на примере Бородина, для того времени было вещью естественной. И отец, и мать Прокофьева были людьми развитыми, либеральных убеждений и умеренно вольномыслящими: они и занимались домашним обучением мальчика с помощью выписанных в Сонцовку француженки и немок, так что к десяти годам он уже порядочно говорил на французском и немецком, хорошо знал ботанику и географию и весьма скверно — Закон Божий, так как отец его был, по тогдашней моде, атеистом, а мать — скептиком и осторожным агностиком.

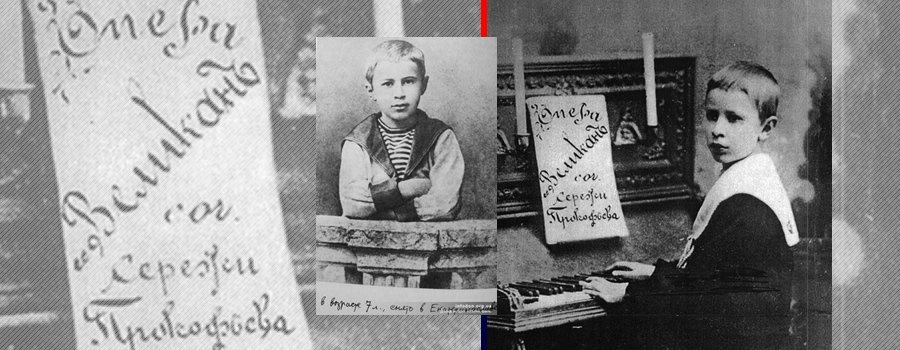

Развитием музыкальных его наклонностей ведала мать, так как отец к музыке относился весьма отчужденно, с подчеркнутым, впрочем, уважением — он называл ее «благородные звуки». Мария Григорьевна же музыку любила и много играла на рояле, хотя, судя по отзывам, большим исполнительским талантом не обладала. Зато она обладала педагогическим тактом, который потом Прокофьев отмечал в своей автобиографии: заметив, что мальчик интересуется ее занятиями, она сперва позволила ему подыгрывать ей в четыре руки, а после стала показывать ему ноты и разъяснять их; занималась она с ним сперва по полчаса, после по часу, никогда не требовала от него ничего зубрить и только лишь знакомила с музыкальной литературой; «Точка зрения замечательная, которую надо бы, чтобы мамаши помнили», — резюмировал впоследствии Прокофьев. Скоро он уже легко читал с листа, умел транспонировать пьесы и тотчас, разумеется, принялся их сочинять: первый его опыт, именуемый «Индийский галоп», был записан матерью, когда сыну было пять с половиной лет: странное название его объясняется тем, что в то время кругом много говорили о голоде в Индии, и мальчик запомнил это слово. В десять лет он сочинил первую свою оперу под названием «Великан»: оперой она была чисто номинально, так как партии в ней пели обитатели Сонцовки. Тогда же мать свозила его в Москву и Санкт-Петербург; в Москве через знакомого его показали Танееву, тот развитого мальчика похвалил и убедился, что у того абсолютный слух: в дневнике педантичного Танеева об этом сохранилось несколько записей: «Репетиция моей симфонии со струнными. Сидел с маленьким Сережей Прокофьевым и объяснял подробности того, как пишутся партитуры».

Сергей Прокофьев с партитурой своей первой оперы «Великан»

Второй чемпион мира Эмануэль Ласкер

Мальчик он был живой и любознательный, сильно интересовался шахматами (в семнадцать лет он сыграл с Эмануэлем Ласкером на сеансе одновременной игры вничью и гордился этим всю жизнь), ботаникой, железнодорожными справочниками, фотографией и русским флотом, поражение под Цусимой воспринял очень тяжело, как потерю личного имущества, а адмирала Того сделал своим персональным врагом.

Писал он музыку много и постоянно, преимущественно, разумеется, для фортепиано: эти пьесы долгое время носили название «песенок», придуманное на домашнем совете после некоторого спора. Это название сохранялось пять лет, и за это время Прокофьев сочинил пять циклов по дюжине пьес каждый; после «песенок» пошли сочинения с еще более нелепым именем «собачки». С тринадцати лет он писал оперу «Ундина», и это мероприятие, все время откладывающееся, возобновляющееся и постоянно подвергающееся переработкам, имело вид весьма прожектерский; неудивительно, что в семнадцать лет он бросил ее окончательно.

о совету Танеева мать стала искать для сына преподавателя, который бы мог продолжить с ним занятия музыкой: им стал Рейнгольд Морицевич Глиэр, на тот момент — выпускник Московской консерватории, впоследствии — большой композитор, дирижер и фольклорист, много сделавший для развития национальных музыкальных школ в СССР. Он был старше Прокофьева на семнадцать лет и пережил его в итоге на три года; два лета — в 1902 и 1903 годах — он провел в Сонцовке, занимаясь с мальчиком гармонией (которую Прокофьев долго не любил и считал вещью скучно и ненужной), музыкальной формой и инструментовкой. Уроки Глиэра сильно помогли Прокофьеву, хотя он впоследствии не преминул заметить, что мышление тот ему привил довольно шаблонное, от чего потом пришлось избавляться. Под руководством Глиэра Прокофьев написал симфонию, которую показал Танееву; Танеев непедагогично отметил ее гармоническую примитивность, что Прокофьева сильно обидело.

Наконец, когда мальчику было тринадцать, встал вопрос о систематическом образовании: хотели отдавать его в гимназию, но прослушавший его в Петербурге Александр Константинович Глазунов уговорил мать, что мальчику нужно поступить в консерваторию. Учился Прокофьев на одном курсе с Борисом Асафьевым и Николаем Мясковским; первого он был моложе на семь лет, второго на десять, однако же подружился с ним. Судя по сообщаемым им оценкам, Асафьев и Мясковский успевали в музыкальных дисциплинах лучше него. Обучался он под руководством Николая Андреевича Римского-Корсакова, Глазунова и Анатолия Константиновича Лядова, дирижерскому искусству учился у Николая Николаевича Черепнина, первого композитора, к которому обратился Дягилев за музыкальной поддержкой своих русских сезонов в Париже: все это были люди признанные, очень большие музыканты и обладатели весьма консервативных на тот момент вкусов, в которые переродились к концу века некогда прогрессивные эстетические идеалы балакиревского кружка. К Черепнину, Римскому-Корсакову и Глазунову Прокофьев относился с почтением и любовью (хотя и не без скепсиса), Лядов же в его воспоминаниях предстает человеком неприятным, манкирующим своими обязанностями преподавателя, к ученикам относящимся с брезгливостью и ленью и даже внешне не слишком привлекательным — толстым, с заплывшим лоснящимся лицом (притом что Глазунов, например, был существенно его грузнее); за осторожный вкус Прокофьев называет его «мелкотравчатым». Тут, впрочем, нужно иметь в виду, что Прокофьев, при декларативном намерении сохранять объективность, к людям в своих заметках относится довольно пристрастно и может писать о них вещи прямо обидные — так, музыку Асафьева он полагает «примитивной» и «банальной», своего преподавателя фортепьяно Александра Адольфовича Винклера характеризует как человека «бездарного, но добросовестного», весьма скептически относится к преподавателю скрипки Леопольду Ауэру и коротко замечает в дневнике: «О Рубинштейне говорить не стоит». Меж тем балеты Асафьева пользовались большим успехом не только в СССР, Ауэр был создателем русской скрипичной исполнительской школы и выучил, например, Яшу Хейфеца, да и Винклер был отличный пианист и весьма талантливый композитор.

Вячеслав Каратыгин

онсерваторский академизм вызывал у Прокофьева раздражение; вкус он имел независимый, правила гармонии и контрапункта часто находил скучными. К музыке Рахманинова он относился с предупредительной вежливостью, но без особенного воодушевления, музыку Скрябина очень хвалил. Его собственные сочинения, в свою очередь, казались его преподавателям неумелыми, сделанными не по правилам; играли их в рамках учебного процесса мало и неохотно; в итоге Прокофьев и Мясковский стали посещать «Вечера современной музыки» — мероприятия, которые устраивал кружок «музыкальных прогрессистов» во главе с Вячеславом Гавриловичем Каратыгиным (химиком по первой профессии, кстати), который на тот момент считался лучшим русским музыкальным критиком: здесь вкусы были более смелые, почиталась музыка Скрябина, Регера (о которой Лядов отозвался «Это просто трава») и Рихарда Штрауса. Среди участников кружка были деятели модернистского объединения «Мир искусства», идеологического предтечи дягилевских сезонов, из эстетики которого многое почерпнул Стравинский. Считается, что здесь Прокофьев нашел единомышленников, хотя на деле мистический эротизм, которым увлекались участники кружка, его, еще подростка, только оттолкнул: тем не менее здесь он увидел, что альтернатива академизму возможна. Сами участники кружка тоже относились к нему весьма двойственно: его первую «взрослую» сонату фа-минор Каратыгин отругал за «грубоватость, отзывающую рахманиновским влиянием». Одну из пьес, название которой было придумано членами кружка, «Наваждение», Прокофьев потом играл Маяковскому; тот сделал его рисунок и снабдил его подписью «Сергей Сергеевич играет на самых нежных нервах Владимира Владимировича», что в советской биографической литературе расценивается как одобрение великого композитора великим поэтом.

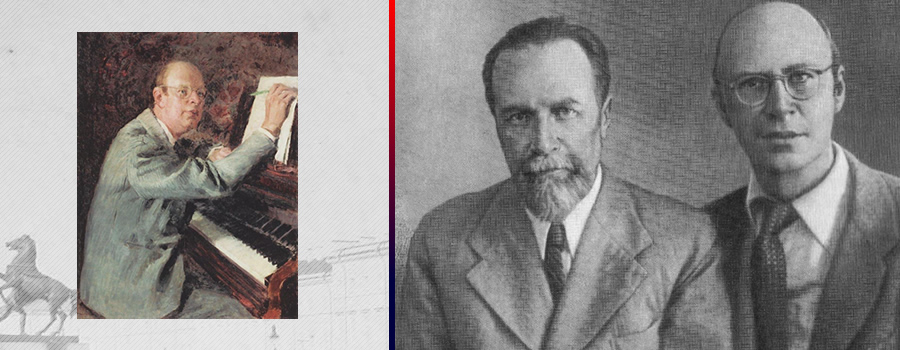

Слева — портрет Прокофьева работы И. Грабаря. Справа — Прокофьев и Мясковский.

Как бы то ни было, «Вечера современной музыки» сделали его умеренно знаменитым: на одном из их собраний, 18 декабря 1908 года, состоялось первое публичное выступление Прокофьева (вместе с Мясковским) с программой, которая включала, помимо Грига, Скрябина и Метнера, и семь его фортепианных пьес. Отзывы в прессе были скорее недоуменные, зато один из участников кружка Каратыгина под псевдонимом написал по рекламной манере того времени: «Молодой автор <...> принадлежа к крайнему направлению модернистов, заходит в своей смелости и оригинальности гораздо дальше современных французов». Так Прокофьев стал модернистом.

Анна Есипова

а последних курсах консерватории он знался оттачиванием своей исполнительской техники: впоследствии слава его как пианиста часто превосходила даже композиторскую, из соперников здесь у него числился только Рахманинов, и иногда даже считается, что Стравинский придумал неоклассицизм, музыку принципиально невиртуозную, оттого, что ему, как исполнителю, трудно было состязаться в Европе именно с Рахманиновым и Прокофьевым. Учила его этому Анна Николаевна Есипова, легендарная пианистка, ученица (и одно время жена) Теодора Лешетицкого (который учил мать Скрябина), воспитавшая немало больших музыкантов, в том числе и Марину Юдину. Сочинения его в консерватории вызвали недоумение и раздражение, Лядов воскликнул: «Они все непременно хотят Скрябиными сделаться!», а Иосиф Иванович Витоль, бывший руководителем Прокофьева, характеризовал его так: «Новатор до самых резких крайностей с довольно односторонне развитой техникой».

Эстетическую платформу его в то время характеризует следующий эпизод: после исполнения его оркестрового «эскиза» с нарочито-непретенциозным, импрессионистическим названием «Осеннее» публика и критика принялась искать в пьесе изобразительные приемы, показывающие осень; Прокофьев по этому поводу сказал: «Критики писали о мелком дожде, опадающих листьях, цитировали стихи, но ни один из них не догадался, что тут мир внутренний, а не внешний, и что такое „осеннее“ может быть и весной и летом». Это очень характерное высказывание, так как именно представление о том, что не следует искать в музыке сопоставления с реальной жизнью, а надобно находить там лишь отклик внутреннего мира художника на внешние события, канва которых, пожалуй что, и вовсе не важна, свойственно именно модернизму и наиболее его радикальному течению — экспрессионизму; в подобных же словах описывал свое отношение к чужим интерпретациям Шенберг.

Всеволод Мейерхольд

Прокофьев пошел в этом смысле и дальше: в 1917 году он сочинил «Классическую симфонию» — один из первых, как уже упоминалось в тексте о Стравинском, образцов неоклассицизма; музыку Стравинского Прокофьев, впрочем, недолюбливал и называл его неоклассицизм «обцарапанным Бахом» и «Бахом, облицованным оспой»; отношения у них всегда оставались уважительными, но довольно натянутыми. Затем, в 1918 году, путешествуя на корабле из Владивостока через Тихий океан в Нью-Йорк, он создал замысел оперы «Любовь к трем апельсинам», взяв за основу черновик, написанный Мейерхольдом по мотивам комедии Карло Гоцци, каковая комедия представляла из себя классический пример комедии дель арте, то есть актерской импровизации на заданный сценарий — который Гоцци, в свою очередь, сконструировал из двух сказочных повестей, опубликованных почти двумя веками ранее: в этой телескопической ретроспективе, слой за слоем отделяющей материал от любого представления об аутентичности, уже как на ладони виден модернизм, целью которого всегда было избавление искусства от жизнеподобия и возвращения в него той заметной постороннему глазу условности, с которой весь девятнадцатый век боролся романтизм, наследующий ему реализм и — в особенности — самый буржуазный литературный жанр, а именно роман.

Сюжет комедии довольно абсурден: фея Моргана, раздраженная тем, что над ней насмеялись, проклинает принца, заставляя его испытывать любовь, как вы уже догадались, к трем апельсинам, в последнем из которых содержится его невеста. Точнее будет сказать, что это внутренний сюжет: он вписан в рамку, которую составляют перебранки театральных завсегдатаев, отстаивающих какой-то определенный жанр, — Трагиков, Комиков и Чудаков, к которым Прокофьев приписал еще и Лириков и Пустоголовых, то есть поклонников нонсенса и грубого юмора. Вся эта публика, с самого начала присутствуя на сцене, постоянно комментирует и оспаривает происходящее и даже вмешивается в него: так, Чудаки спасают от смерти Принцессу, умирающую от жажды. Проблематика происходящего очевидна: Мейерхольд и Прокофьев, так же, как до них и Стравинский с Дягилевым в «Петрушке», и Сати с Кокто в «Параде» (в программе к которому, написанной Аполлинером, родилось понятие сюрреализма), заняты разрушением пресловутой «четвертой стены», то есть той невидимой стены, что по театральной конвенции отделяет зал от сцены и является непроницаемой для взаимовлияния, обеспечивая иллюзию автономии и правдоподобия происходящего на сцене. Менее всего, как уже было сказано, модернизм интересовался правдоподобием: искусство это интеллектуальная игра, полагал он, и, будучи игрой, она должна быть искусственной и цениться не за точность отображения реальности, а лишь за свою имманентную красоту. Это представление в модернистской практике называется «искусство как искусство», и его не следует путать с «искусством для искусства», которое составляет сущность эстетизма.

Ироническое снижение восприятия романтической традиции обнаруживается тут уже на текстуальном уровне. Так, принц в кульминационный момент смеется на очень аккуратно спрятанный мотив судьбы (то самое «па-ба-ба-бам» из анекдота), открывающий Пятую симфонию Бетховена и, видимо, являющийся вообще самым известным симфоническим мотивом в мире. Бетховен, который к моменту написания оперы Прокофьева стал для модернизма воплощением всего романтического, весьма часто подвергался пародии и осмеянию — настолько часто, что это стало буквально модернистским тропом: Эрик Сати спародировал грандиозный финал Девятой в небольшой фортепианной пьесе из цикла под характерно провокационным названием «Сушеные эмбрионы», у Мануэля де Фальи «мотивом судьбы» в балете «Треуголка», сочиненном в 1917 году, стучат в дверь идиоты-жандармы. Таким образом, Прокофьев своею шуткой включался в общий на тот момент для художников-модернистов процесс десакрализации искусства — процесс, целью которого было заменить надрывную патетическую серьезность, унаследованную от романтического театра (в музыке на месте «романтического» следовало читать «немецкого»), самодостаточным и самодовлеющим смехом интеллектуальной игры, — то есть, говоря словами Ортеги-и-Гассета, подведшего в 1925 году в цитированном уже эссе «Дегуманизация искусства» под приемы модернизма теоретическую базу, ввести в искусство ироническую рефлексию, очищающую его от чрезмерной претенциозности и намерения преобразовывать мир.

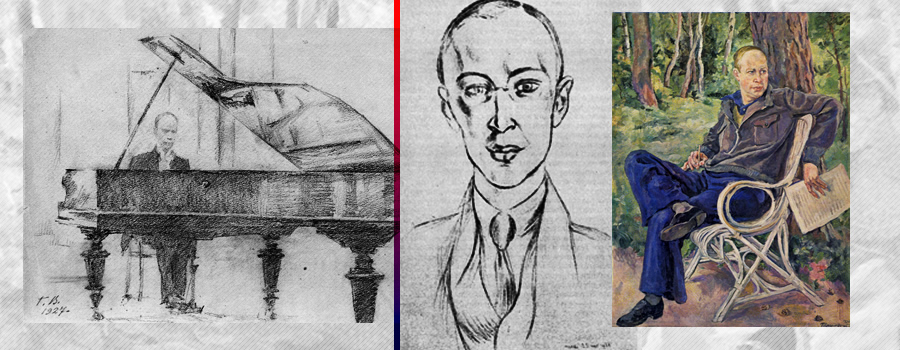

Сергей Прокофьев: рисунок Верейского, рисунок Матисса, портрет работы Кончаловского

Западной публике это не слишком понравилось: оперу саркастически называли после премьеры «русским джазом с большевистской стрижкой»; Прокофьев с характерной для художника-модерниста деланой наивностью говорил потом, что, мол, люди находят в его опере «насмешку и гротеск», в то время как он «просто хотел сочинить веселую пьесу».

рокофьева, при его довольно большой известности, вообще парадоксально долго не принимали — уже гремела слава Стравинского, уже всюду совершалась революция музыкального языка, а в России Прокофьеву вменяли в вину какофонию и лишний интеллектуализм. Исполнение Второго концерта автором в 1913 году анонимный фельетонист описывает так: «Скандал в публике форменный. Шикает большинство. Прокофьев вызывающе кланяется и играет на „бис“. Публика разбегается. Всюду слышны восклицания: „К черту всю музыку этих футуристов! Мы желаем получать удовольствие, — такую музыку нам кошки могут показывать дома“». Характерно, что одним из принципиальных оппонентов его был Леонид Сабанеев — критик из числа главных апологетов Скрябина: в рецензии на Первый концерт Прокофьева он писал: «Эта энергически ритмованная, жесткая и грубая, примитивная какофоничная музыка едва ли даже заслуживает этого почетного наименования. Автор, видимо, в поисках „новизны“ и за неимением оной в глубине своей природы — искривлялся окончательно. С подлинными талантами таких вещей не происходит». Меж тем Первый концерт — вещь существенно менее «какофоничная», нежели любое из поздних скрябинских сочинений; что в нем совершенно точно не-скрябинское — это полное отсутствие программности: его невозможно свести к «идеям», это чистая музыка, и это именно то, чего на деле не могла простить Прокофьеву привыкшая к музыкальной «идейности» русская публика. Если субъективизм Скрябина предполагал инструментальное значение музыки в деле преобразования мира и социума (и в этом смысле оставался по сути механизмом романтическим), то музыка Прокофьева прямо заговорила модернистским самодостаточным языком, вырываясь из многолетней русской традиции — задавать искусству вопрос не «как», а «для чего».

Второй концерт

(С Сабанеевым в итоге случился очень знаменательный прокол: в рецензии на премьерную постановку в Москве «Скифской сюиты» тот традиционно накинулся на Прокофьева за «бесчувственность», «какофонию» и «каменную душу»; проблема, однако, состояла в том, что концерт, который он якобы отрецензировал, в последний момент был отменен, партитуры же сюиты Сабанеев видеть не мог; его за этот фокус уволили из ряда редакций).

Собственно, нет ничего удивительного в том, что тут, в середине 10-х годов, кончилось и увлечение Скрябиным, и Прокофьев вменил его музыке в вину «болезненность», «интеллигентскую холодность» и намеренное усложнение. Скрябин, в свою очередь, выслушав музыку Прокофьева, высказался следующим образом: «Какая грязь… Притом же какой это минимум творчества!» Словом, развод с прошлым был полный; этому поспособствовал и характер Прокофьева, который никогда не отличался особенным терпением в общении и суждения свои, весьма категоричные, таить не любил; влиятельную консервативную «Русскую музыкальную газету», например, он называл «смрадной падалью» и «русской музыкашкой», а издателя Юргенсона, чья фирма когда-то первой согласилась печатать его опусы, заклеймил довольно парадоксальным в свете этого факта образом: «Со времени Чайковского у Вас не издался почти ни один настоящий композитор! Фатально, но все самые лучшие имена где-нибудь на стороне. Зато сотни писак, имена которых не найти в афишах, ни даже в музыкальном календаре, заполняют полки Ваших складов, как надежные квартиранты». Видимо, предполагалось, что оговорка «почти» ситуацию делает менее комической.

Прокофьев-шахматист

обилизован он не был, получив отсрочку как «единственный сын при матери вдове», а затем и как студент консерватории, куда он поступил в другой раз, по классу органа; его друг Мясковский попал на фронт, воевал храбро, насмотрелся военных ужасов, стал на всю жизнь антимилитаристом. Прокофьев писал ему на фронт о столичной жизни, что было для Мясковского, судя по всему, странным диссонансом: Прокофьев в этой переписке выглядит, честно говоря, не очень тактичным эстетом в неподобающее для эстетизма время. Он к этому времени познакомился с Дягилевым, был в Лондоне на открытии сезона дягилевской антрепризы и посещал литературные салоны двух российских столиц; с Дягилевым они были дружны до самой смерти того в 1929 году. На либретто Сергея Городецкого (впоследствии — автора «советского» текста оперы «Жизнь за царя», переименованной в «Ивана Сусанина») он создал «скифский» балет «Ала и Лоллий», продолжающий традицию репрезентации России как страны обаятельного первобытного варварства, начатую Стравинским. Дягилев счел балет надуманным и искусственным, сослался на то, что не ищет в музыке «подчеркнуто „русских“ эффектов» и отказался его ставить: Прокофьев оказался слишком большим «варваром» даже для него. Из «Алы и Лоллия» он впоследствии сделал «Скифскую сюиту»: форма «сюит», то есть компактного изложения, своего рода синопсиса собственного оперного и балетного материала, стала в итоге для Прокофьева в некотором смысле визитной карточкой. Премьера сюиты в Петербурге прошла со скандалом, Глазунов демонстративно вышел, не дождавшись окончания; критика отругала Прокофьева за грубость, противопоставив ему, что характерно, «аристократический вкус» Стравинского с его «Весной священной». Каратыгин, в противоположность общему мнению, сюиту расхвалил и предложил первое теоретическое обоснование полифункциональным новациям Прокофьева в музыке, назвав их громоздким словом «негетерофония», — то есть такая форма организации материала, при которой различные музыкальные пласты накладываются друг на друга, не сообразуясь с традиционным представлением о созвучии и, тем паче, благозвучии.

К 1916 году Прокофьев сочинил оперу «Игрок» по роману Достоевского (которого он, кстати, не любил) и надеялся, что она тогда будет поставлена на русской сцене; обстоятельства, однако, сложились так, что впервые на русском языке она была исполнена только в 1963 году; тем не менее при попытках поставить ее он познакомился и подружился с Мейерхольдом, который в то время работал с Мариинским театром. Будучи принципиальным противником вагнеровской эстетики, он, однако, отказался тут от номерного строения (которое к тому времени полагалось полным анахронизмом), вместо нее прибегнув к сквозному симфоническому развитию с обилием декламации: то есть вагнеровскую реформу все же учел. Пресса в это время почти единогласно называла его «футуристом»: протест против постановки «Игрока» звучал как «мы не желаем слушать футуристическую оперу»; недаром еще долго после того Рахманинов в своих филиппиках против «современного искусства» называл модернизм «футуризмом».

Владимир Маяковский (портрет работы Николая Соколова, НикСа из КуКрыНикСов)

В 1917 году Прокофьев познакомился с Горьким, который нашел его музыку замечательной, но несколько «избалованной»; Горький позже ходатайствовал перед Временным правительством об очередном освобождении Прокофьева от военной службы.

Февральскую революцию он воспринял «по-модернистски», как могучее движение стихий, и весьма ею увлекся; однако когда условия жизни в Петербурге (тогда уже Петрограде) стали резко ухудшаться, почел за благо уехать из города. Семнадцатый год стал одним из самых плодотворных в его карьере: он сочинил скрипичный концерт, помянутую уже Классическую симфонию, две сонаты и эскизно записал Третий фортепьянный концерт. В то же время уже почти готовый к постановке «Игрок» был снят с репетиций, потому что певцы отказались разучивать «модернистскую оперу». Лето Прокофьев провел на юге, в счастливой безмятежности; вторая революция застала его в Кисловодске, в Москву он вернулся только в марте 1918 года, там стал тесно общаться с футуристами и получил от Маяковского в подарок экземпляр поэмы «Война и мир» с известной крикливой дарственной надписью: «Председателю земного шара от секции музыки — председатель земного шара от секции поэзии. Прокофьеву — Маяковский». В Петрограде была исполнена его Классическая симфония — это было первое заметное исполнение симфонии русского композитора при советской власти. Несмотря на всю эту патетику, познакомившись с Луначарским, Прокофьев тотчас заявил ему о желании уехать из страны, на что Луначарский ответил ему: «Вы революционер в музыке, а мы в жизни,— нам надо работать вместе», однако разрешение на отъезд выдал, и 7 мая 1918 года он покинул СССР.

Классическая симфония

Америке его приняли радушно, называли «наиболее многообещающим русским композитором после Стравинского»; тут он, однако, столкнулся с тем, с чем сталкивались и Стравинский, и Рахманинов: демократичная и не очень разборчивая американская публика мало ценила какой-либо модернизм и предпочитала всем композиторским изыскам виртуозную игру на каком-либо инструменте (желчный Прокофьев называет эту публику дикарями, которые думают, что «если непонятно, то значит автор делает для смеха или на зло»). В итоге Прокофьев переквалифицировался в пианиста-виртуоза и смог существовать вполне безбедно: он играл в том числе и свои вещи, но публику это занимало мало, критика же по поводу его сочинений упражнялась в чисто американском искрометном остроумии — писали, что его музыка напоминает «атаку мамонтов на азиатском плато» и что «когда дочка динозавра оканчивала консерваторию той эпохи, в ее репертуаре был Прокофьев». Для ханжеской Америки Прокофьев с его «музыкальными грубостями» был воплощением атеистического русского материализма, так, что один из рецензентов по его поводу писал: «Россия выдвинула новую жестко реалистическую психологию, которая в политике дала большевизм, а в музыке материализм, безжалостный и безразличный к традициям прошлого».

Сергей Прокофьев в Чикаго, 1921 г. Справа — фото со Стравинским

Сергей Кусевицкий

Через два года он вернулся в Европу, в Париж, и продолжил свою карьеру концертирующего пианиста там, периодически гастролируя в Америке; в старейшем журнале по академической музыке «Musical America» подпись к фотографии, где он был изображен вместе со Стравинским, гласила: «Композитор Стравинский, пианист Прокофьев».

В Париже его ценили выше, в основном благодаря усилиям Дягилева и дирижера Сергея Кусевицкого, в свое время — покровителя Скрябина: Дягилев поставил его балет «Сказка о шуте», являвшийся своего рода парафразой к «Петрушке» Стравинского и «Лунному Пьеро» Шенберга, Кусевицкий играл его музыку на популярных «Концертах Сергея Кусевицкого». За Третий концерт, исполненный вместе с Кусевицким, левая парижская пресса стала упрекать Прокофьева в консерватизме и потакании романтизму; здесь практически впервые зазвучала та тема, что в конце концов стала одной из определяющих в отношении к Прокофьеву на Западе. В СССР же (что не менее характерно) концерт получил быстрое признание, и Борис Асафьев писал, что он «звучит необыкновенно ясно и привольно, по-русски, хотя в нем нет ни народных тем, ни нарочитой стилизации…».

В 1923 году он съездил в Германию, здесь обвенчался с певицей Линой Кодиной и, наконец, окончательно осел во Франции на ближайшие десять лет. Здесь он постепенно перестал восприниматься модернистом, показав в своих пристрастиях, что никогда особенно близко не принимал эти идеи: он довольно скептически, хотя и с симпатией, высказывался о французах группы Шести (Les Six), совсем перестал понимать Стравинского, равнодушно относился к Бартоку и Хиндемиту и полностью игнорировал музыку Шенберга, Берга и Веберна, не отреагировав даже на весьма шумную постановку берговского «Воццека».

Третий концерт

Тем не менее сам он деятельно искал подобающий времени язык, музыка его становилась все более диссонирующей и полной хроматизмов, и видно было, что тема музыкального обновления его весьма волнует — в письме Мясковскому он так обозначил свое кредо: «…сочинять, пока не думая о музыке, а заботясь о создании новых приемов, новой техники, новой оркестровки; ломать себе голову в этом направлении, изощрять свою изобретательность, добиваться во что бы то ни стало хорошей свежей звучности, открещиваться от петербургских и московских школ, как от угрюмого дьявола». Результатом этих исканий стала Вторая симфония — титанического масштаба двухчастное произведение, звучащее предельно драматично и «некомфортно»: она провалилась на премьере и заставила критику говорить о «конструктивизме» и закате таланта Прокофьева; в Париже безоговорочно царил Стравинский, он был там как бы официальным «авангардистом», и никому, помимо него, неудобные эксперименты особо не прощались. В этот момент его особенно настойчиво стали звать на родину: СССР отчаянно нужен был свой большой композитор.

Прокофьев с женой Линой. Справа — с Линой, матерью и сыном Святославом

оветский» период творчества Прокофьева неизбежно актуализует разговор о тоталитарной эстетике: как показывает опыт сообществ с доминирующей и повсеместной государственной идеологией (как религиозно-фундаменталистских, так и собственно светски-тоталитарных), в искусстве такая идеология ценит утилитаристский идеал «полезности», в первую очередь — полезности воспитательной. В случае с искусствами предметными и вербальными «полезность» эта обычно репрезентуется нравоучениями и «моралью произведения», как это называлось в советских школах; в случае с музыкой, где прямую мораль отыскать очень сложно, в ход идут различные паллиативы, экивоки и метафоры. Удовольствие, радость и развлечение здесь понимаются как вещи второстепенные, а то и прямо вредные: религиозный фундаментализм требует от искусства соответствия божественному и нравственному идеалу (что очень часто выливается в различные варианты русского шансона, то есть музыки «простой, понятной и про правду»), чисто тоталитарная идеология ставит на место Бога культ государства, оставляя требование «нравственности» неизменным; со времен романтизма в этот коктейль твердо замешано представление о том, что носителем настоящей нравственности является народ, который интерпретируется как воплощение «традиции», — и тут надо четко иметь в виду, что опора на вкус «народа» это вовсе не изобретение большевиков: та же апелляция к народной нравственности характерна, например, и для нашего нынешнего православного фундаментализма. Разумеется, утилитарный идеал требует от искусства прямого жизнеподобия, так как польза искусства может реализоваться только лишь в жизни, и, стало быть, жизнь является для искусства эталоном и конечной целью.

Прокофьев с советским скрипачом Давидом Ойстрахом на репетиции. Справа — с Мстиславом Ростроповичем

Нетрудно заметить, что оба идеала — и религиозно-фундаменталистский, и тоталитарный — легко переходят друг в друга, они, если говорить музыкальным языком, написаны в родственных тональностях; в самом деле, из критериев искусства по Льву Толстому, изложенных в его статье «Что такое искусство?» — а именно из религиозности, особенности, ясности и искренности — весьма просто, с заменой всего одного критерия, выводится нравственно-эстетическое содержание соцреализма; более того, из Толстого-то оно выведено и было: ни Ленин, ни Луначарский, ни тем более Жданов не склонны были ни к какому модернизму, и путеводной звездой их поэтики было то самое буржуазное русское искусство девятнадцатого века, чью социальную основу они уничтожили.

Борис Асафьев

Отсюда уже нетрудно произвести весь советский набор требований к «правильной музыке»: простота, мелодичность, «реалистичность», опора на народный мелос; в легендарном постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере „Великая дружба“ В.Мурадели» от 10 февраля 1948 года, которое знаменовало начало десятилетнего погрома в советской академической музыке, эти требования обозначены прямо: «…сочетание в музыке высокой содержательности с художественным совершенством музыкальной формы, правдивость и реалистичность музыки, ее глубокая органическая связь с народом и его музыкальным и песенным творчеством, высокое профессиональное мастерство при одновременной простоте и доступности музыкальных произведений…». Трудно найти, под чем бы здесь не подписался Лев Толстой.

Идеологическую основу соцреализма в музыке разработал старый товарищ Прокофьева Борис Асафьев в книге 1930 года «Музыкальная форма как процесс»: там он теоретизирует, что инструментальная музыка содержит семантические единицы, которые могут быть уподоблены морфемам в языке; эти семантические единицы обладают таким значением, как интонация, интонация, в свою очередь, порождает образность, образность же может быть дешифрована и вербализована. Сама по себе теория эта была вполне невинна: в Британии, например, нечто подобное излагал в начале 60-х годов музыковед и композитор Дерик Кук; Асафьев развивал ее безо всяких политических импликаций; однако, будучи приложенной к утилитаристской доктрине СССР, она дала катастрофические результаты: сообразуясь с нею, было решено, что ежели музыка, даже инструментальная, может быть понята рационально, — то, следовательно, она может быть потенциально опасна или же утилитарно полезна, и ею следует руководить, сообразуясь со своим пониманием «пользы», «понятности» и «подлинности» (или, как гласила официальная триада соцреализма — «партийности, идейности и народности»).

рония, однако, заключается в том, что модернизм с его элитистскими настроениями, с его культом «здорового» смеха и освобожденного от необходимости следовать за жизнью искусства, весьма часто оказывался соратником тоталитарных идеологий: русские и итальянские футуристы видели в государственных режимах воплощение идей авангардного искусства, Стравинский с большим воодушевлением говорил о Муссолини, Веберн был сторонником нацисткой доктрины даже тогда, когда его искусство этой доктриной было объявлено «дегенеративным», Эзра Паунд сделался апологетом фашизма, Томас Манн в 20-х годах писал весьма сочувственные по отношению к национал-социализму газетные заметки, а всем известная Carmina Burana Орфа с ее неопримитивистской диатоникой и гипнотической, равномерной, «понятной», развернутой до космических масштабов ритмической монотонностью считалась воплощением нацистского «духа молодости», о чем сейчас — по контрасту с работами, например, Рифеншталь — стараются не вспоминать. Идея «порядка» импонировала модернизму, выросшему во влиятельную силу на волне ресентимента по отношению к романтической догме, полагавшей чувство, а не интеллект финальным арбитром в эстетике. Неоклассицизм искал в классицистическом порядке спасения от «чувственного хаоса» романтизма; модернизм в целом видел в тоталитарном культе душевного здоровья гарантию, что эксцессы романтизма не найдут здесь себе места (недаром Völkischer Beobachter называла Carmina Burana «дисциплинированной музыкой, которая нужна нашему времени»).

На этом фоне симпатии Прокофьева к советской власти, которые в 1935 году привели его обратно на родину, не должны казаться чем-либо странным. Биограф Прокофьева Израиль Владимирович Нестьев упоминает, что уже в 1918 году в одной из газет утверждалось, что музыка Прокофьева обладает «большевистской общедоступностью»: таким образом, миф о «прогрессивном народном композиторе» начал утверждаться весьма рано. В 1927 году, увлеченный эстетикой конструктивизма, на либретто авангардного художника и поэта Георгия Якулова он сочинил балет «Стальной скок» («скок» в смысле «прыжок»), воспевающий достижения советской индустриализации: это было крайне шумное, с активным использованием перкуссии, произведение, поставленное впервые Дягилевым в Париже; Стравинский, многие находки которого Прокофьев тут использовал, заявил, что от этой музыки его тошнит.

Костюмы к балету «Стальной скок»

После этого два месяца Прокофьев провел в СССР с концертами (и получил советский паспорт); принимали его с большим энтузиазмом, но только со старыми, знакомыми вещами; новые его сочинения и тут вызвали порядочное недоумение, что, по-видимому, во многом отсрочило окончательное возвращение Прокофьева: нужно было чтобы он созрел для него не только ситуационно или ностальгически, но и эстетически. Кроме того, в сфере музыкальной идеологии в СССР до 1932 года господствовала Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ), представлявшая из себя довольно агрессивный союз молодых музыкантов и критиков, не все из которых были бездарностями (там состояли, например, Кабалевский и Арам Хачатурян), но почти все из которых обладали весьма догматическим взглядом на вопрос подлинно пролетарского искусства, и музыка Прокофьева в рамках этой догмы (утверждавшей необходимость слияния массовой музыки с музыкой академической) представлялась буржуазной, непонятной и народу не нужной. Лишь когда постановлением ЦК ВКПб РАПМ был расформирован, а вместо него создан Союз композиторов, прекратились и эксцессы, связанные с чрезвычайным усердием теоретиков Пролеткульта.

Прокофьев на съезде Союза Советских композиторов. Москва, 1948 г.

так, в 1935 году Прокофьев окончательно вернулся в СССР; у него уже была слава одного из главных европейских композиторов (он теперь считался композитором «интеллектуальным», и далеко не всегда это была положительная констатация) и кабальный контракт с фирмой Кусевицкого «Российское музыкальное издательство» (а после — с ее правопреемницей, Edition Musical Busse), которой принадлежали права на его партитуры и которая еще долгое время пыталась выбивать из советской власти отчисления в иностранной валюте за публичное исполнение прокофьевских опусов. К этому времени он уже написал музыку к фильму «Поручик Киже»; в дальнейшем киномузыка занимала существенную часть его творчества и вносила весомый вклад в его славу — он сочинил ее к восьми картинам, и очень часто рядовой человек из Прокофьева знает в первую очередь его музыку к «Александру Невскому».

Фрагменты из фильма «Александр Невский»

Здесь он уже считался совершенно «своим» композитором и практически советским классиком; с 1933 года он числился почетным профессором Московской консерватории; внешне он, впрочем, долгое время еще производил впечатление иностранца: художник Игорь Грабарь вспоминает, как поразил он всех еще не виданной никем застежкой-«молнией» на одежде. В том же 1935 году он пишет свой самый знаменитый балет — «Ромео и Джульетту», часть которого под названием «Танец рыцарей» наряду с O Fortuna из орфовского цикла Carmnia Burana является излюбленным номером, которым иллюстрируют в кинематографе разного рода патетико-драматические коллизии; между двумя этим номерами слышна очевидная эстетическая связь.

«Танец рыцарей»

В СССР он смог отказаться от изнурительной концертной деятельности, его завалили заказами, он был признанным классиком, и практически единственное неудобство долгое время ему доставляла лишь бесконечно идущая в то время так называемая «борьба с формализмом», то есть постоянный идеологический фон неприятия всех тех «немузыкальных» новшеств, которые на Западе считались вещью обычной и никого уже не смущающей: как уже сказано было выше, «народность» в утилитаристских концепциях всегда оборачивается требованием «мелодичности», «благозвучия» и ритмической определенности, то есть, по факту, следования образцам музыки девятнадцатого века; для Прокофьева, который часто обвинял Чайковского в конформизме, следование этим требованиям означало отказ от многого из того, чему он выучился в предыдущие тридцать лет. Он старался: тексты и конспекты его публичных выступлений читаются сейчас с неловкостью — настолько упорно он, человек несомненного литературного дара, пытался перенимать казенный идеологический язык агитпропа; вот, например, из конспекта 1936 года: «Во всех областях советского хозяйства мы стремимся вперед. Почему же товарищи музыканты воображают, что только они могут питаться вчерашним хлебом и тухлой говядиной? И нет ли тут опасности быть выброшенным за борт?».

O Fortuna

К 1937 году он сочинил парадную Кантату к 20-летию Октября для симфонического оркестра, военного оркестра, оркестра аккордеонов, оркестра ударных инструментов и двух хоров на тексты Маркса, Ленина и Сталина: уже одно это официальное перечисление обладает трагикомическим эффектом. Кантата старательно обходится без «формализма», то есть опирается на диатонику и народный мелос. Труд этот оказался напрасным: Комитет по делам искусств кантату забраковал, моментально расслышав подделку; председатель комитета Керженцев сказал Прокофьеву: «Что же Вы, Сергей Сергеевич, взяли тексты, ставшие народными, и положили их на такую непонятную музыку?»; исполнена она была только в 1966 году, да и то не полностью; в нынешних ее изданиях, куда часто вставляют записи голоса Ленина, она обретает вид чистой постмодернистской иронии. К 1939 году он закончил оперу «Семен Котко», повествующую об украинском партизане, на либретто по повести Валентина Катаева «Я сын трудового народа»: вещь цельную и новаторскую, которую, однако, очень сложно сейчас воспринимать всерьез из-за сменившейся идеологической конъюнктуры.

Кантата

Наконец, весной 1941 года он набросал сюжет самого своего монументального творения — оперы «Война и мир», над которой он затем трудился почти всю войну, сначала в Москве, а после — в эвакуации в Нальчике, Тбилиси, Алма-Ате и Перми: невероятное по масштабу творение, которое сейчас ставят редко именно в силу того, что любая постановка требует колоссальных затрат. В опере свыше семидесяти действующих лиц, часто она дается в два вечера или же сокращается, и всякий раз это большое культурное событие.

К 1948 году он написал оперу «Повесть о настоящем человеке» — ту самую, пародии на которую в виде арии Мересьева «Щас шишку погрызу и дальше поползу» и хора врачей «Отрежем, отрежем Мересьеву ноги» помнит всякий, кто учился в советской школе. Это сочинение, однако, не спасло его от погрома, учиненного в том же 1948 году в мире академической музыки после упомянутого выше Постановления, в котором фамилия Прокофьева была выписана среди других «формалистов» — Шостаковича, Хачатуряна и старого его друга Мясковского. Он написал покаянное письмо, в котором отдельным пунктом отмечено ошибочное увлечение им буржуазным атонализмом; он был уже очень нездоров и являлся классиком, так что его трогать не стали; правда, первая жена его, Лина, с которой он разошелся, чтобы жениться на своей помощнице Мире Абрамовне Мендельсон, была арестована и сослана в Мордовию.

С 1945 года, с момента случайного падения в магазине, где он ушиб голову, Прокофьев был болен, врачи постоянно ограничивали его режим; работал он все меньше, почти не покидал квартиру. Умер он в тот же день, в который умер и Сталин, 5 марта 1953 года, так что смерть его прошла практически незамеченной; и до сих пор находятся люди, которые видят тут какие-то символы тоталитаризма, хотя очевидно, что в любой стране, тоталитарной ли, демократической, в случае кончины ее лидера со смертью любого другого сколь угодно известного человека произошло бы то же самое.

Прокофьев со второй женой Мирой и сыновьями Олегом и Святославом (на даче)

стория рецепции Прокофьева двумя полярными политическими системами — вещь весьма печальная. Для Запада, где к моменту расцвета его славы уже давно радикализовалась полемика о том, что составляет сущность музыки и что является музыкальными средствами, он, с его четко обозначенной опорой на тональные связи и традиционные формы выражения, не мыслился как прогрессивный художник (Ричард Тарускин в «Истории западной музыки» пишет: «Прокофьев не был подлинным революционером в искусстве, как не были революционерами Ленин или Луначарский»): его ценили как очень большого музыканта, как великолепного исполнителя, однако полагали его традиционалистом или даже — в контексте разговора о реакционной сущности тоталитарного искусства — как сознательного, политически мотивированного консерватора. Стравинский в беседах с Крафтом утверждает, что Прокофьев вернулся в СССР поняв, что европейская слава его кончается; он же утверждает, что на самом деле Прокофьев как композитор кончился именно в СССР: «Он вернулся в Россию и, когда в конце концов осознал свое положение, уже было поздно»; это мнение было доминирующим на Западе на всем протяжении Холодной войны. Впрочем, в этой роли он не был первым объектом нападок — основной удар тут пришелся по Шостаковичу, который на Западе символически считался самым «советским» композитором, о чем мы поговорим в следующий раз. Тем не менее на Западе его играли и ставили много, а дидактическую его детскую сюиту «Петя и волк» записало в качестве нарраторов большое число деятелей политики и шоу-бизнеса: от Дэвида Боуи, Софи Лорен и Бена Кингсли до Билла Клинтона и Михаила Горбачева.

С другой стороны, в СССР его старательно чистили от любого новаторства и «формализма». Все то «буржуазно-модернистское», что в творчестве Прокофьева нельзя было спрятать, подверглось жесткой идеологической перетрактовке, которой занималось два поколения музыковедов: модернистский жест Прокофьева в Классической симфонии был интерпретирован как подчеркнутая демонстрация связи с «большой традицией» и представлен своего рода шуткой «самобытной личности», которая стремится «средствами гайдновской техники спеть о неприхотливых радостях жизни»; модернистская «Любовь к трем апельсинам» была обезврежена отнесением ее в разряд буффонады. Таким образом, наследие Прокофьева было изъято из мирового контекста, в силу чего получило ряд необъяснимых черт: склонность его к диссонансам, к сопоставлению разнородного, часто контрастирующего тематического и гармонического материала, ритмическая его изощренность, — все это стало выглядеть не как закономерность, а как «своеобразие», причем иногда даже прямо неудобное своеобразие.

«Любовь к трем апельсинам»

Прокофьева, как и любого художника двадцатого века, действительно трудно оценивать вне идеологий; тем не менее за всеми этими спорами упускается главное: он сумел остаться монументальным художником в век, сопротивлявшийся всякой монументальности. Тотальный скепсис и ирония, свойственные модернизму (и в еще большей степени постмодернизму), — инструмент очень мощный и точный, но побочным эффектом его применения является невозможность какого бы то ни было крупного обобщения; консервативная наивность тоталитарной эстетики в этом смысле дает уникальный шанс художнику делать обобщения, не отягощаясь той рефлексией, что была свойственна, например, консерватору Рахманинову, который, не имея для своей консервативности внешнего контекста, в итоге почти перестал писать музыку. Прокофьеву в этом смысле повезло: очутившись под защитой модифицированного традиционализма, он получил возможность делать масштабные высказывания, для которых, как ни крути, потребно старомодное представление о дидактической силе искусства.

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!