Шостакович и тайный дневник советского человека. Часть II

Артем Рондарев о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче

1942 году Шостакович вернулся из Куйбышева в Москву, где был назначен профессором консерватории и где, несмотря на то, что всегда чувствовал себя ленинградцем, прожил до 1962 года. За время войны (и чуть позже) он написал еще две симфонии: Восьмую, которую критиковали за излишний объем и недостаток мелодизма, и Девятую, которую, напротив, критиковали за неожиданную краткость и легковесность. В 1943 году он (совместно с Хачатуряном) принял участие в конкурсе на написание нового гимна страны: после роспуска Коминтерна гимном более не мог оставаться Интернационал. Победил на конкурсе Александров, который представил свою «Песню о партии», до того момента бывшую неофициальным гимном партии большевиков; решение принимал Сталин, который в присутствии Шостаковича покритиковал Александрова за неудачную оркестровку. Тот попытался перенести ответственность на Виктора Кнушевицкого, который якобы оркестровку делал; это, по легенде, возмутило Шостаковича, сказавшего, что Александров лжет; позже он объяснял причины своего возмущения так: «Кнушевицкий — военный. Его же могут услать черт знает куда». В итоге созданная для конкурса Шостаковичем и Хачатуряном песня стала «Песней о Красной армии»; спустя два года он сочинил Гимн РСФСР, а в 1948 году проиграл другой конкурс — на Гимн Москвы.

В 1944 году скоропостижно скончался в Новосибирске Соллертинский, которого Шостакович все это время пытался перевезти к себе, в Москву; это стало для него тяжелым ударом: еще и спустя двадцать лет он признавался, что, написав новую вещь, всегда думает, «что бы об этом сказал Иван Иванович?». В 1945 году он стал шеф-редактором еженедельной музыкальной радиопрограммы для детей; у него уже к этому времени был написан «Детский альбом», куда вошли пьесы, сочиненные им для дочери Галины, и он весьма активно занимался пропагандой детского музыкального образования.

оветские люди ожидали, что, вынеся на себе страшную войну, они будут за это как-то вознаграждены; это породило в обществе определенную степень вольномыслия, с которой нужно было что-то делать. В 1946 году определять идеологию в сфере культуры был назначен Андрей Жданов, рыхлый бесцветный человек, член Политбюро и Секретариата ЦК партии; его идеологические наработки получили название «ждановщины», которое сохранялось еще долго после его смерти (он умер в 1948 году от сердечной болезни, и смерть его спустя четыре года послужила предлогом к началу «дела врачей» — последнего всплеска массовых репрессий).

Жданов и Сталин

Первым крупным идеологическим погромом под руководством Жданова была кампания против литераторов, стартовавшая 14 августа 1946 года после публикации партийного постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград», где особенное место уделялось Зощенко и Ахматовой — первый был поименован «подонком и пошляком литературы», второй вменялись в вину отдаленность от народа, пессимизм, упадничество и салонность. Здесь же стали появляться признаки того, что и музыканты в стороне оставлены не будут: так, в сентябре 1946 года была опубликована статья Израиля Нестьева, биографа и горячего поклонника Прокофьева, о Девятой симфонии Шостаковича: здесь, отдавая дань таланту Шостаковича, Нестьев, тем не менее, удивлялся некоторым тенденциям в его творчестве, «циничным» и «исполненным насмешки»; примером торжества этих тенденция был выбран Стравинский. Затем на Пленуме Союза композиторов с этим сигналом было необходимо разобраться; выступавший там Хачатурян сделал все, чтобы отвести от Шостаковича удар, назвав его подлинным советским патриотом; многие выступили в том же ключе, так что атаку на Шостаковича удалось отбить, вместо него переключились на молодых композиторов, которые «попали под его влияние». Шостакович выступал позже всех, он не сказал ни слова в свою защиту, а вместо этого стал защищать своих молодых последователей. В итоге все закончилось как будто миром: решили, что Союз композиторов плохо выполняет свои функции, и приняли резолюцию о том, что музыканты будут стараться удовлетворить возросшие запросы трудового народа. Никаких последствий эта история не повлекла, и казалось, что все обошлось: в том же году Шостакович получил свою третью Сталинскую премию за Второе фортепианное трио. В начале 1947 года он был назначен профессором Ленинградской консерватории, затем — председателем ленинградского отделения Союза композиторов, затем — депутатом Верховного Совета РСФСР; наконец, в тридцатую годовщину Октябрьской революции ему было присвоено звание Народного артиста РСФСР.

Девятая симфония

Хренников

Хренников

января 1948 года Сталин вместе с членами Политбюро посетил репетицию оперы «Великая дружба» Вано Мурадели, повествующей об установлении коммунистической власти на Северном Кавказе в годы Гражданской войны. Предмет этот Сталину был хорошо знаком, и поэтому нет ничего удивительного, что он нашел в трактовке Мурадели массу идеологических изъянов. К этому времени на столе у Жданова уже лежал доклад о неподобающем состоянии дел на советской музыкальной сцене; опера Мурадели оказалась удобным поводом, чтобы выводам из этого доклада дать ход. Сам Мурадели пытался оправдаться, но, поняв, что дело серьезно, признал ошибки, однако обвинил в них не себя, а композиторское сообщество в целом. 10 января ЦК и лично Жданов потребовали от композиторского сообщества объяснений; три дня они принимали эти объяснения, которые убедили партию, что проблема действительно чрезвычайно велика. Особенно много на собрании критиковали Шостаковича, так как представлялось, что он, ведущий советский композитор, обладает исключительным влиянием на своих коллег. Шостакович свои ошибки признал, однако это уже ничего не могло изменить. 11 февраля в «Правде» было опубликовано постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели», где было сказано, что в творчестве таких композиторов, как тт. Д.Шостакович, С.Прокофьев, А.Хачатурян, В.Шебалин, Г.Попов, Н.Мясковский и др. «особенно наглядно представлены формалистические извращения, антидемократические тенденции в музыке, чуждые советскому народу и его художественным вкусам». Спустя неделю на конференции композиторов и музыковедов Тихон Хренников доложил о полной солидарности музыкального сообщества с критикой партии; следом выступил Шостакович, который отметил, что партия, безусловно, права, и он впредь постарается сочинять более мелодичные, более понятные и более доступные советскому народу симфонические произведения.

Кампания против формалистов выплеснулась в прессу; простые любители музыки, вдохновленные прессой, стали писать формалистам, в первую очередь — Шостаковичу, письма, в которых говорилось, что всех их следует убить, расстрелять, казнить, уничтожить за то, что они позволили себе столь наглую идеологическую диверсию. В апреле прошел Первый всесоюзный съезд советских композиторов, на котором Хренников продолжил тему разоружения перед партией; однако было замечено, что другие композиторы манкируют пребыванием в зале; это вызвало подозрения в их неискреннем раскаянии. В итоге вынужден был опять отвечать Шостакович (Прокофьев прислал покаянное письмо): он повторил все, сказанное им прежде, о раскаянии и намерении писать впредь более доступную музыку; Пастернак по этому поводу заметил, что даже просто промолчать на его месте было бы актом мужества; после этого выступления Шостакович оказался в вакууме посреди коллег — при его виде расступались и не подавали ему руки. В газетах над ним насмехались: в «Советской музыке» появилась карикатура, изображавшая целую череду мальчиков в школьных штанишках и с лицами Шостаковича, которые выходят из-под арок Московской и Ленинградской консерваторий; подпись под карикатурой гласила:

Каждый год из этих славных стен

Идет череда бесславных смен.

Идут, идут — хоть караул кричи!

Все маленькие шостаковичи!

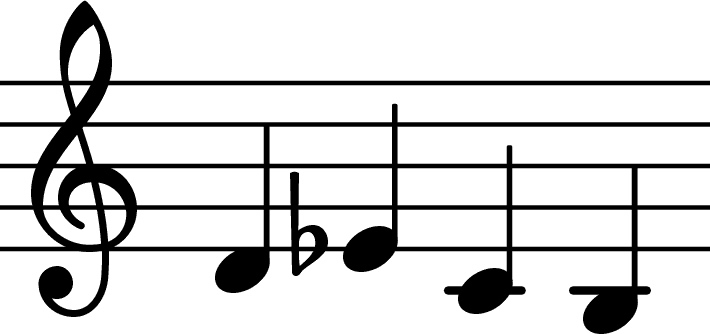

Музыкальная подпись Шостаковича

Музыкальная подпись Шостаковича

Сам Шостакович в это время отвлекал себя написанием Первого скрипичного концерта: позже он утверждал, что может показать место, в момент сочинения которого он узнал о появлении в «Правде» постановления «Об опере „Великая дружба“». Концерт этот, помимо прочего, знаменит тем, что здесь Шостакович впервые употребил мотив, который вскоре станет его известной музыкальной подписью: преобразовав свои инициалы, написанные на немецкий манер D. Sch, в нотную запись D-Es-C-H (ре-ми бемоль-до-си), он включил эту фразу впоследствии в целый ряд своих сочинений, среди которых были Десятая и Пятнадцатая симфония, виолончельный концерт и ряд камерных опусов (на деле впервые эта фраза появляется еще в Восьмой симфонии, но там она, судя по всему, возникает в силу имманентной логики текста и не обладает еще для Шостаковича особенным значением); фразой этой пользовались и другие композиторы — например, Бенджамин Бриттен и Дэнни Эльфман, а в 2009 году анархистский коллектив Chumbawamba, записавший песню о Шостаковиче и тоталитарном госконтроле за культурой «Hammer, Stirrup and Anvil», открыл ее сэмплом этого мотива. Поняв, однако, что в текущей ситуации, так же, как это было когда-то с Четвертой симфонией, рисковать показывать кому-либо столь «формалистское» сочинение нельзя, он отложил концерт, премьера которого состоялась лишь в 1955 году.

Первый скрипичный концерт

Chumbawamba

Вместо концерта он, во исполнение данного партии обещания писать больше песен, обратился к коллекции переводных текстов под общим названием «Еврейские народные песни», и к августу закончил восемь номеров цикла, получившего название «Из еврейской народной поэзии». Ныне, в ретроспективе, цикл этот часто рассматривается как творческий «ответ» Шостаковича на начавшуюся к тому времени (и санкционированную государством) антисемитскую кампанию по искоренению «космополитизма»; тем не менее, нет никаких особенных оснований полагать, что со стороны Шостаковича это был какой-то намеренный диссидентский жест: он не имел привычки писать в стол и, следовательно, едва ли стал бы приступать к работе с мотивацией, которая неизбежно должна была ему подсказать незавидную судьбу его работы; кроме того, ему, уволенному почти со всех постов и лишившемуся заказов, банально нужны были деньги — семья его нуждалась, и ее даже подкармливали на свои зарплаты домработница и ее дочь. Однако когда пришло известие о смерти Соломона Михоэлса, с которым у Шостаковича были дружелюбные отношения и который, как позже выяснилось, был 12 января 1948 года убит по прямому приказу Сталина, — и когда кампания против безродных космополитов набрала обороты, цикл этот неизбежно стал рассматриваться как своего рода политическое заявление; поэтому Шостакович отложил его тоже и постарался не афишировать его наличие; исполнен он впервые публично был только в 1955 году и тогда уже прямо воспринимался как комментарий к недавнему прошлому; это отношение к нему сохраняется и по сей день.

События того времени легли в основу сочинения под названием «Антиформалистический раек» — вещи, долгое время представлявшей из себя отдельный миф в историографии о Шостаковиче и имевшей для ревизионистских теорий то же значение, что и стихотворение Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны» — для мандельштамоведов: до того, как в 1989 году была найдена его партитура, сведения об этом произведении передавались преимущественно в преувеличенных описаниях. Сочинение это, как можно догадаться по названию, представляет из себя пародию на процесс над «формализмом», по форме это кантата для четырех певцов, хора и фортепиано, в ней присутствуют цитаты из речей Жданова и из любимой Сталиным песни «Сулико». Согласно одним версиям, Шостакович начал писать ее в 1948 году (что делает его в глазах сторонников этой теории бесстрашным диссидентом), по другим, более правдоподобным, сочинил он кантату уже во время оттепели, в 1957 году. При жизни Шостаковича она исполнялась только в кругу близких друзей; ее первое публичное исполнение было осуществлено в 1989 году Ростроповичем.

«Антиформалистический раек»

одавляющее большинство его сочинений после апрельского съезда были определены как «формалистские» и запрещены к исполнению; надежд на новые заказы не было, да и вообще особых надежд ни на что не было; Шостакович всерьез думал о самоубийстве. Затем внезапно, абсолютно в духе тех анекдотов, что любят рассказывать про царей и диктаторов, в середине февраля 1949 года ему позвонил Сталин и предложил представлять страну на Научной и культурной конференции за мир во всем мире, которая должна была состояться в Нью-Йорке. Ошеломленный Шостакович пробормотал, что он не понимает, как он будет представлять страну, если в самой стране его произведения почти не исполняют; Сталин удивился, спросил о причине такой странной незадачи и обещал разобраться. Шостакович пытался сказаться больным; к нему на дом были присланы врачи, которые нашли, что он, действительно, болен, но поехать все же в состоянии. Отнекиваться дальше было прямо небезопасно; и он поехал.

В Америке в то время была как никогда сильна антикоммунистическая паранойя, приведшая в итоге к тому, что печально известный Комитет по расследованию антиамериканской деятельности, образованный в 1934 году, в 1946 получил статус постоянного и расширенные полномочия, с помощью которых он начал проводить прямые политические чистки, терроризируя при этом даже Конгресс. В случае с Уолдорфской конференцией подозрения в коммунизме, впрочем, были небеспочвенны: мирные конференции шли в то время по всему миру, в 1948 году такая прошла в Варшаве (где Фадеев назвал буржуазных писателей «гиенами пера»), сразу за Уолдорфской конференцией устроена была еще одна, в Париже, спонсировались они все действительно преимущественно коммунистическими партиями разных стран, и проведение их было вполне осознанной политикой международного коммунистического движения. Тем не менее случай с Уолдорфской конференцией вполне уникален: ее действительно провели на деньги рядовых американцев, не аффилированных с коммунистическим движением, и именно поэтому в ней не принимал участия, например, Илья Эренбург, прилежный участник других аналогичных событий.

Для наблюдателей, впрочем, все эти тонкости представлялись несущественными, Уолдорфская конференция была объявлена в американской прессе «коммунистической», здание отеля «Уолдорф-Астория», где она проходила, пикетировали озабоченные рядовые антикоммунисты (в особенности много протестующих выставили организация ветеранов «Американский легион» и «Лига американских евреев») с плакатами «Niet tovarich», к которым, в силу большой известности Шостаковича, был прибавлен и отдельный плакат «Шостакович! Прыгай в окно!» (Shostakovich! Jump thru the window!); плакат ссылался на историю учительницы детей советских дипломатов, некой Оксаны Касенкиной (на деле, судя по всему, Касьянкиной), которая за год до описываемых событий выпрыгнула из окна третьего этажа русского консульства в Нью-Йорке и была отвезена полицейскими в больницу; история вызвала большой дипломатический скандал, американская пресса заявила, что женщина «выбрала свободу», и сделала из нее героиню.

Прибытие Шостаковича в Нью-Йорк и протестующие у гостиницы «Астория»

Александров

Александров

Советская делегация состояла из пяти человек: Шостаковича, Александра Фадеева, режиссеров Сергея Герасимова и Михаила Чиаурели, сценариста Петра Павленко и переводчика; Шостаковича воспринимали как главную звезду и даже имя его писали отдельно от прочих. К нему в Америке в то время относились вообще с большой симпатией (журнал Time в характерной панибратской американской манере называл его «Шости») — не только как к крупному композитору, но и как к человеку, который создал один из самых мощных антифашистских и антивоенных символов (в ноябрьском номере журнала Life за 1942 год было сказано, что «ныне считается непатриотичным не понимать Седьмую Шостаковича»), и как к жертве режима (об обвинениях в формализме и о «ждановщине» здесь были много наслышаны). Несмотря на то, что основная речь его была прочитана переводчиком по бумаге (сам Шостакович сидел рядом молча), что возбудило понятные сомнения в ее авторстве, и несмотря на то, что в этой речи привычно клеймился формализм, коего примером был выбран Стравинский (сам формализм был назван «дегенеративной и пустой формой псевдокультуры» и «отличительной чертой космополитизма»), ему простили и то, и другое, и наградили овацией. Не обошлось, впрочем, без инцидентов: так, критик Олин Даунс, которого в Америке называли «апостолом Сибелиуса», выказал свое неудовольствие последними симфониями Шостаковича, назвав их «подражаниями Малеру»; затем же выступил Николай Набоков, двоюродный брат писателя, композитор, музыкальный идеолог и культуртрегер, человек, названный Стравинским «генералиссимусом от музыки», который принял участие в конференции с прямой целью поставить Шостаковича в неудобное положение (одни источники полагают, что это был вопрос творческой зависти, в других случаях утверждается, что Набоков, искренний адепт «новой музыки», человек, который отвечал за культурную часть процесса денацификации в зоне американской оккупации Германии, испытывал к Шостаковичу неприязнь чисто идеологического толка). Он задал два вопроса: во-первых, как Шостакович относится к недавним «позорным» атакам в советской прессе на Хиндемита, Шенберга и Стравинского, и во-вторых, о каком свободном культурном обмене можно говорить, когда в СССР запрещена почти вся музыка западных композиторов? В своих мемуарах Набоков пишет, что после его вопросов кто-то из русских произнес «провокация», а переводчик начал что-то шептать Шостаковичу на ухо; потом Шостакович пробормотал что-то дежурное о том, что он полностью согласен с линией партии. Набоков был странный тип, есть свидетельства, что он сотрудничал с ФБР и ходил наниматься в ЦРУ в момент его образования, так что верить ему в данном вопросе или нет — каждый решает для себя сам; многие на Западе верят. Тем не менее большинство понимало всю сложность положения Шостаковича: Американская писательская ассоциация назвала его «заложником Политбюро» и призвала не судить строго.

тобы окончательно очистить себя от подозрений, в том же 1949 году Шостакович сочинил ораторию «Песнь о лесах» на текст Евгения Долматовского, посвященную сталинскому «Большому плану» по масштабной высадке лесов в целях борьбы с засухами; по воспоминаниям Галины Уствольской, вечером после премьеры оратории он плакал, а затем напился. На пленуме Союза композиторов было отмечено, что оратория мелодична, полна народности и в точности отражает дух советского человека, занятого великим свершениями; в 1950 году она получила Сталинскую премию. После развенчания культа личности Долматовскому пришлось переработать ее текст, где все упоминания о Сталине были им заменены на упоминания Ленина; Шостакович по этому поводу иронически заметил, что поэт, невольник чести, исправил текст в соответствии с духом времени. В 1951 году, откровенно по причине финансовой нужды, он сочинил несколько песен — опять на стихи Долматовского, — среди которых была песня на текст, долженствующий служить «аэронавтическим маяком» для пилотов, летящих в горной местности, в пьесе, которую Долматовский в тот момент писал. Пьеса так и не была поставлена, а песня «Родина слышит» обрела легендарный статус спустя десять лет, когда Гагарин спел ее по возвращении на Землю 12 апреля 1961 года.

Твардовсий, Гагарин, Шостакович

С этого времени он восстановил свой утраченный было статус, сделался — в силу одинаково высокой своей репутации в СССР и на Западе — почетным послом советской пропаганды, вынужден был ездить на всевозможные международные конференции, чем заметно тяготился: Эренбург вспоминает, что на одной из конференций он увидел Шостаковича, очень мрачного, сидящим в наушниках и слушающим чью-то речь; Эренбург посоветовал ему не мучиться и снять наушники, на что Шостакович возразил, что, мол, всем известно его незнание языков, и будет понятно, что он манкирует. На другой день, однако, Эренбург увидел Шостаковича в наушниках, но с абсолютно счастливым видом: выяснилось, что тот догадался наушники просто не подключать и испытывал блаженство от полной тишины.

«Родина слышит»

5 марта 1953 года, в один день со Сталиным, умер Прокофьев; Шостакович был среди тех немногих, кто посетил его похороны. Отношения между ними, после того, как прошло юношеское обожание младшим композитором старшего, оставались вежливыми, но холодными. Их неизбежно и часто сравнивали, особенно в части поведения перед лицом жизненных трудностей: Прокофьев, в котором многие отмечали недостаток живого чувства (а кто-то и прямо называл бесчувственным), умел затаиваться в случае неприятностей, в то время как Шостакович был тип более непосредственный и переживал все заметно, в силу чего совершал разного рода публичные жесты, которые впоследствии трактовались не в его пользу; тем не менее характерно, что, когда первую жену Прокофьева, Лину, арестовали, то семья ее за помощью обращалась именно к Шостаковичу, который вообще известен был тем, что хлопотал за многих, попавших под каток репрессий, притом не сообразуясь с опасностью, которую такие хлопоты могли представлять. В любом случае, оба, безусловно, ценили друг друга как музыканты, и за год до смерти Прокофьева Шостакович написал ему поздравление по поводу исполнения его Седьмой симфонии, в котором пожелал ему «еще как минимум сто лет жизни».

Дискуссия по поводу Десятой симфонии Шостаковича в газете «Советская музыка», развернувшаяся в 1954 году, была одним из первых признаков приближающейся «оттепели»: Хачатурян назвал ее здесь «оптимистической трагедией» и засвидетельствовал ее драматические и музыкальные достоинства. Уже кое-где шла речь о ненужной гомогенизации советской музыки, которая позволила в последние годы правления Сталина подняться на поверхность большому числу посредственностей, прикрывающих свою творческую несостоятельность патриотизмом и идеологической выдержанностью материала. Еще, однако, было рано ожидать каких-то системных изменений: симфония не попала в список номинантов на Сталинскую премию в силу того, что была объявлена Хренниковым «недостаточно отражающей правду жизни»; однако уже через три года, в 1957-м, музыковед Юрий Кремлев публично назвал ее отражением страданий, причиненных советскому народу культом личности.

С этого момента и возникает та тенденция, которая после смерти Шостаковича станет определяющей в посвященной ему литературе: а именно, тенденция к пересмотру эстетического и идеологического содержания его творчества и замены одних означаемых в нем на другие. Поначалу, разумеется, происходило это весьма робко, произведения Шостаковича перетрактовывались из парадной советской парадигмы в психологическую: так, Пятая симфония потеряла значение оптимистической автобиографии советского человека и стала значить драму человеческой души в стесненных обстоятельствах (без уточнения специфики этих обстоятельств); позже схема эта набрала силу, и уже в последней советской биографии Шостаковича авторства Софьи Хентовой марш из первой части Пятой симфонии (который Алексей Толстой в своей подлинной, а не вымышленной Стравинским рецензии, счел преамбулой к триумфальному финалу) именуется «маршем „злобных сил“»; этот марш, как и тема вторжения из Седьмой, стали восприниматься как свидетельство того, что Шостакович понимал природу тоталитаризма еще в самый разгар собственно тоталитаризма.

В том же 1954 году Шостакович получил звание Народного Артиста СССР и был избран почетным членом Шведской королевской музыкальной академии; с того времени статус и карьера его уже не знали потрясений. В 1955 году он хлопотал за реабилитацию Мейерхольда, не зная, что тот расстрелян; когда пересматривавший дело прокурор сказал ему об этом, Шостаковичу стало дурно, и он едва сумел выйти из кабинета. Мейерхольд тогда же был реабилитирован посмертно, и Шостакович вошел в комиссию по его наследию.

24 сентября 1956 года с помпой было отпраздновано его пятидесятилетие: Шостакович был вынужден сидеть на сцене в окружении корзин с цветами (он терпеть не мог срезанные цветы), слушать речи и внимать пионерскому ансамблю, поющему «Песню о встречном»; здесь же было зачитано сообщение о награждении его орденом Ленина. Наконец, 28 мая 1958 года вышло постановление ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке опер „Великая дружба“, „Богдан Хмельницкий“, „От всего сердца“», где было сказано, что, несмотря на наличие в музыке товарищей Шостаковича, Прокофьева и других некоторых «неверных тенденций», в целом они были обвинены в формализме «огульно»; таким образом, последние следы ждановщины были изгнаны из идеологического оборота окончательно. С этого момента Шостакович сделался предметом национальной гордости — и своеобразным аргументом советской доктрины в гонке с намерением «догнать и перегнать капитализм», которым советская власть никогда не упускала случая воспользоваться.

дним из самых странных предприятий его в те годы (учитывая всю его прежде выказанную нелюбовь к «легким жанрам») было сочинение оперетты «Москва, Черемушки», в которой разворачивался бытовой конфликт, связанный с вечным нашим «квартирным вопросом». В официальных репортажах он выказывал гордость за свою работу, однако в письмах своему старому другу Исааку Гликману предостерегал его от посещения спектакля, дабы тот не стал свидетелем его позора. Оперетта предсказуемо была встречена с большим энтузиазмом — в конечном итоге, это был один из немногих санкционированных выше развлекательных жанров, а участие Шостаковича создало впечатление еще одного авторитетного высказывания в его пользу; музыка им была написана в высшей степени эклектичная, с огромным числом заимствований и цитат из самых разных музыкальных областей, так что в итоге даже возник спор о ее жанровой принадлежности: ее называли «ревю» и «водевилем», а Шостакович в партитуре обозначил ее как «музыкальную комедию».

«Москва, Черемушки»

Спустя десять лет после своего первого визита, в 1959 году, Шостакович в составе советской делегации снова побывал в Америке и снова испытал там весьма теплый прием. Рассуждая публично теперь несравненно более свободным образом, он, тем не менее к большому неудовольствию американского артистического истеблишмента не замедлил высказать здесь свое пренебрежение в адрес «модной тенденции буржуазной музыки», а именно додекафонии и сериализма, утверждая, что музыка эта, лишенная чувства и рассчитанная по математическим моделям, не дает должной свободы творческому импульсу композитора и лишена внешней привлекательности; что она за все время своего существования не породила ни одного повсеместно признанного популярного произведения. Многие склонны приписывать это его мнение идеологическому давлению; однако нет особых причин думать, что оно каким-либо образом противоречило вкусам самого Шостаковича: он много интересовался западной модернистской музыкой, всегда выказывал свое неудовольствие Шенбергом, в то же время хорошо отзываясь о нескольких пьесах Ксенакиса и выражая восхищение Штокхаузеном; таким образом, информирован он был неплохо и имел возможность составить себе впечатление о западных музыкальных тенденциях вполне независимое.

Годом ранее, в 1958-м, он впервые испытал проблемы с правой рукой, которая стала болеть и неметь; так началось хроническое заболевание, которое затем сопровождало его всю оставшуюся жизнь и которое правильно диагностировать врачи смогли только десятью годами позже. Первого мая 1960 года в «Правде» за его подписью появилось праздничное сообщение о том, что эра коммунизма близка; говорят, что в быту он выказывал существенно меньший энтузиазм по этому поводу и однажды сказал в кругу близких, что коммунизм невозможен; эту историю, правда, передает та же Флора Литвинова, которая в 1941 году услышала от него осуждение тоталитаризма, так что тут трудно судить, насколько все это правда. В том же 1960 году он подал заявку на вступление в партию; считается, что его вынудили это сделать (так, по крайней мере, утверждали его друзья — Гликман и Лебединский, а также Хачатурян) и что это привело его на грань нервного срыва; опять-таки, насколько все это правда — теперь уже не установишь; так или иначе, 14 сентября он был единогласно в партию принят. Впоследствии эту историю пытались по-разному рационализовать: Шостакович, кумир интеллигенции, по мнению той же интеллигенции, не мог сам по себе, без внешнего давления, пасть так низко. На деле представляется, что вся эта проблема возникала только как продукт ревизионистской идеологии: все товарищи Шостаковича — Хачатурян, Ойстрах, Кондрашин, — к тому времени уже давно состояли в партии; когда Шостакович сообщил о том, что он ныне член партии, Галине Вишневской, то она была поражена, так как полагала, что Шостакович состоит в ней с двадцатых годов. Таким образом, со всех сторон шаг этот был абсолютно логичен и не произвел на современников никакого негативного впечатления; насколько сам Шостакович был искренен — сказать трудно, он об этом не распространялся; но то, что он обязательно должен был быть неискренен в этом своем порыве, — очевидно, придумано задним числом в угоду конъюнктуре. Наконец, в сентябре 1960 года он побывал в Лондоне и познакомился там с Бенджамином Бриттеном, с которым они впоследствии стали добрыми, хотя и редко видящимися друзьями.

1961 году в Литературной газете была напечатана поэма Евтушенко «Бабий Яр» — и сразу попала под шквал критики: Евтушенко обвиняли в том, что он пытается вбить клин между нациями и представить страдания евреев существенно большими, нежели страдания русских. Спустя полгода весьма потрепанному критикой Евтушенко внезапно позвонил Шостакович и попросил разрешения положить его поэму на музыку, каковое разрешение ему тут же было, разумеется, выдано; Шостакович с облегчением признался, что он, собственно, поэму уже на музыку положил.

Шостакович и Евтушенко

Этой музыкой была Тринадцатая симфония; Шостакович долго пытался устроить ее премьеру и рекрутировал для исполнения партии в ней украинского баса Бориса Гмырю, однако вскоре выяснилось, что распоряжением украинской партийной организации исполнение поэмы Евтушенко на Украине запрещено, и Гмыря вынужден был отказаться от участия в проекте. В итоге приготовить ее взялся Кондрашин, а партию, предложенную Гмыре, стал разучивать (здесь есть некоторая ирония) Виктор Нечипайло. Но тут возникла непредвиденная проблема: 1 декабря 1962 года Хрущев посетил в Манеже выставку «Тридцать лет московского искусства», где произнес свою бессмертную жаркую речь, обличающую модные тенденции в современном искусстве, — речь, из которой берет начало легенда про «абстракцистов и пидарасов»; спустя три недели, на встрече партийного руководства с интеллигенцией, они сцепились непосредственно с Евтушенко. На другой день вся партийная верхушка явилась на репетицию симфонии, после которой Шостаковича вызвали на ковер: не имея возможности прибегнуть к прямым репрессиям, партийные бюрократы пытались заставить участников премьеры отменить постановку добровольно. Тем не менее премьера состоялась; во время исполнения симфонии публика плакала, смеялась и показывала другие признаки аффектации, вполне вероятно — с целью подчеркнуть вызов, сделанный партийной верхушке; в то же время пресса почти проигнорировала событие: симфонию решили просто замолчать. В итоге стороны пришли к компромиссу: Евтушенко внес в текст изменения, показывающие, что в Бабьем Яру погибли не только евреи, но и русские с украинцами, в результате чего на свет родилась легенда, будто бы он без согласования с Шостаковичем опубликовал новый политически корректный вариант поэмы, и это-де композитора оскорбило; высказывания самого Шостаковича эту легенду прямо опровергают. В отредактированном варианте симфония и стала исполняться в дальнейшем.

Тринадцатая симфония

В 1962 году он получил возможность пообщаться с кумиром своей юности и главным идеологическим врагом прежних лет, Стравинским, который прибыл в Ленинград с трехнедельным визитом; несмотря на все то, что сказано им было прежде в адрес «буржуазной музыки» Стравинского, Шостакович признался, что написанная Стравинским в 1930 году «Симфония псалмов» произвела на него колоссальное впечатление.

Шестидесятилетие его в 1966 году праздновалось с еще большей помпой, нежели пятидесятилетие: о нем был снят документальный фильм, вышли в свет бесчисленные статьи и мемуары, было предпринято издание его собрания сочинений; с праздничного концерта в его честь до гостиницы, где он жил, его сопровождала целая толпа. Утром на другой день у него случился сердечный приступ. Здоровье его к этому времени стремительно ухудшалось: он поочередно перенес перелом правой и левой ноги и был вынужден не в первый уже раз провести несколько месяцев в больнице и после отправиться в санаторий. Руки у него, по воспоминаниям Мариэтты Шагинян, были слабыми и часто тряслись. Теперь ему приходилось часто посещать врачебные консилиумы; он носил «целебный» магнитный браслет — вещь вообще популярную среди суеверных советских людей; считалось, что он излечивает от большинства болезней. Только в 1967 году, после настоятельных требований врачей, он бросил курить и пить. Мысли о смерти все больше занимали его; это стало заметно в его музыке. Он внезапно стал обращаться к той самой серийной технике, которую еще несколько лет назад горячо порицал (сходная метаморфоза под конец жизни произошла и со Стравинским). Будучи спрошенным, верит ли он в Бога, он ответил, что нет, не верит и очень о том сожалеет. Многим это казалось в то время непонятным: Лебединский по этой причине прекратил с ним отношения.

Шостакович в 1965 году

Критически к Шостаковичу относился Солженицын — порицал его за конформизм; кроме того, ему все казалось, что композитор, не побывав в лагерях, плохо представляет себе страдание — эту претензию он высказал в адрес Одиннадцатой симфонии и в адрес Четырнадцатой, в которой использовались стихи Аполлинера: по мнению непреклонного Александра Исаевича, Аполлинер сидел в тюрьме недостаточно долго и его страдания нельзя сравнивать со страданиями миллионов жертв ГУЛАГа. Они были соседями по дачам в Жуковке, и с обоими были дружны Ростропович и Вишневская, однако Солженицын и Шостакович так и не установили между собой никаких отношений. В октябре 1970 года, когда Солженицыну была присуждена Нобелевская премия, а Ростропович с Вишневской написали открытое письмо в его защиту, Шостакович осудил их «антисоветский» поступок и даже брался поехать в Германию, где Ростропович находился в тот момент, чтобы поговорить «со Славой» и вернуть его на путь истинный, но был слишком слаб, чтобы исполнить задуманное.

Наконец, в 1969 году ему был поставлен диагноз той болезни, что мучила его уже десять лет — полиомиелит. Временное облегчение ему принес курс лечения у знаменитого доктора Гавриила Илизарова. К 1970 году относится последний из диалогов его с Флорой Литвиновой, бесценной поставщицей сведений для будущей постсоветской ревизии его биографии: на этот раз, по сообщению Литвиновой, он поведал ей, что, если бы не партийная опека, он был бы куда более глубоким композитором, не имел бы нужды камуфлировать свои подлинные намерения и писал бы куда более чистую музыку. 29 июля 1971 года он закончил партитуру своей последней, Пятнадцатой симфонии. В сентябре у него случился второй сердечный приступ; через год, в декабре 1972 года, у него был диагностирован рак легкого. Кругом него умирали друзья — в 1973-м Григорий Козинцев, спустя год — Лев Оборин и Давид Ойстрах. В последние три года он, как ни странно, много путешествовал — был в Лондоне, Дублине, Гааге, Нью-Йорке; в Америке он прошел медицинское обследование, надеясь, что здешние врачи скажут ему что-либо утешительное, но ему сообщили, что он неизлечим. Шостакович принял эту новость стоически. В том же 1973 году он поставил подпись под коллективным письмом, осуждающим Сахарова; Лидия Чуковская по этому поводу сказала, что известный пушкинский вопрос им решен — гений и злодейство совместны. Советские диссиденты с тех пор нашли с десяток объяснений того, почему он так поступил: считалось, что лично он письмо не подписывал, что заставила его это сделать физическая его немощь, в силу которой он не мог сопротивляться давлению, и что он потом до конца своих дней мучился совестью из-за своего поступка. Ростропович и Вишневская покинули страну в 1974-м; у них не хватило духу сказать о своем решении Шостаковичу, и они написали ему письмо, получив которое, тот заплакал и стал спрашивать, на кого же они оставили его умирать. У него болели суставы, он едва ходил; все же у него хватило сил написать Пятнадцатый квартет — свое, по всем параметрам, завещание. Умирать он не хотел; в марте 1975 года, надеясь на чудо, он даже отдал себя в руки какой-то дамы-экстрасенса, которую называл колдуньей. В мае он последний раз был на премьере своего произведения — это был сатирический песенный цикл «Четыре стихотворения капитана Лебядкина»; молодой Альфред Шнитке, присутствовавший там же, с удивлением отметил, что зал наполовину пуст; Шостакович покинул концерт, не дожидаясь его окончания. Что было причиной такого невнимания — политическое разочарование ли интеллигенции в Шостаковиче или же представление ее о том, что его музыка более не актуальна, — теперь сказать сложно. Эдисон Денисов, например, которого Шостакович поддерживал с тех самых пор, как он, будучи еще двадцатилетним студентом физико-математического факультета Томского университета, написал ему первое письмо, чувствовал себя в то время преданным Шостаковичем.

Пятнадцатый квартет

Летом он вновь лег в больницу и 9 августа 1975 умер; советская пресса по непонятым соображениям скрыла его подлинный диагноз и сообщила, что он умер от сердечного приступа. Его некролог был подписан Брежневым и всеми членами Политбюро, в нем было сказано, что ушел из жизни «верный сын Коммунистической партии».

осмертная ревизия наследия Шостаковича началась почти сразу, с публикации в 1979 году на Западе книги журналиста и музыковеда Соломона Волкова под названием «Свидетельство». Волков утверждал, что вся она написана со слов Шостаковича, которого он долго «разговаривал», будучи его помощником, и, наконец, разговорил до того, что композитор прямо и недвусмысленно стал изрекать суждения откровенно диссидентские и антисталинские. Аутентичность высказываний Шостаковича сразу же была поставлена под сомнение, с протестами выступили сын Максим и жена Ирина и ряд композиторов; позже, после перестройки, многие из этих денонсаций были смягчены (что вполне можно счесть результатом влияния сменившейся идеологической конъюнктуры); Волковым в доказательство подлинности книги были представлены страницы, подписанные Шостаковичем, но быстро выяснилось, что это копии ранних статей и рецензий, напечатанных за подписью композитора в советской прессе. Помянутая уже выше Лорел Фей, предпринявшая изыскания по этому вопросу, была внезапно атакована в западной прессе небольшой и весьма сплоченной группой музыковедов, причем, как отмечают западные наблюдатели, поток грязи и оскорблений, вылитых на нее, был по западным меркам просто беспрецедентен. Словом, спор этот давний, не вполне красивый и, судя по всему, не имеющий однозначного решения, мы в него втягиваться не будем; тем не менее в академических западных кругах на книгу эту для подтверждения чего-либо, помимо самого факта наличия идеологической ревизии наследия Шостаковича, ссылаться не принято. Однако же именно с нее стартует полномасштабная традиция ревизионизма в адрес жизни и творчества Шостаковича: как это часто бывает в таких случаях, ничего нового в проблематику по существу этот ревизионизм не вносит, а просто-напросто заменяет советскую точку зрения по ряду вопросов на антисоветскую.

Шостакович и Волков

Разумеется, далеко не весь ревизионизм был антисоветским. Так, традиционно считается, что балеты Шостаковича провалились при постановке, потому что не могут же балеты, один из которых повествует о поездке футбольной команды в буржуазную страну, другой о замене деталей станка, а третий о встрече кубанских колхозников со столичными деятелями искусств, не провалиться; Манашар Якубов весьма убедительно показывает, что, по крайней мере, в случае с балетом «Светлый ручей» это совершенно не так, его премьера прошла с успехом и некоторое время он шел с полными залами, а мнение о том, что он провалился, — часть еще советской идеологической ревизии.

Тут нужно еще хорошо понимать, что на Западе, который часто избирает своим арбитром русский человек, наш ревизионистский пыл воспринимается в целом весьма скептически, особенно в академической среде, прагматической и несклонной к сентиментальным аргументам: наши идеологические метания там выглядят как понятный, но заслуживающий мало доверия посттравматический синдром, так что убедить подобными аргументами мы пытаемся только себя и никого больше. Само собой, свой ревизионизм есть и на Западе: в случае с Шостаковичем самым заметным явлением на этом поле является книга музыковеда Иэна Макдональда (знаменитого прежде всего своими текстами по эстетике поп-культуры — он написал монографию о The Beatles и пропагандировал Ника Дрейка), где автор, применяя весьма странный прием «кинематографической» реконструкции смысла сочинений Шостаковича, доказывает их антикоммунистический, антитоталитарный характер. Аргументация у него весьма неосмотрительная: так, например, он утверждает, что Пятая симфония — это развернутая пародия на Сталина, и любой, у кого есть уши, это услышит, даже не пытаясь задаться вопросом, почему, коли это правда, ничего подобного не услышало в свое время ни Политбюро, ни целое поколение советских музыковедов, некоторые из которых занимались составлением прямых политических доносов по куда более надуманным поводам. Однако же книга Макдональда на Западе воспринимается скорее как казус, на уровне нашего восприятия трудов Фоменко, и ссылаются на нее там именно в этом контексте; в то время как у нас подобная аргументация является чуть ли не мэйнстримом.

очти универсальная любовь советского человека к музыке Шостаковича на Западе получила весьма прагматичное объяснение: его музыка, вне зависимости от тех интенций, с которыми писал ее сам автор, воспринималась советским человеком как своего рода тайный дневник его личной трагедии. Шиллер в свое время писал, что, хотя содержание поэтического текста конечно, возможность его интерпретаций бесконечна; еще более чем к поэзии это утверждение приложимо к музыке, где вообще нет какого бы то ни было «конечного» содержания; таким образом, любой может найти в ней необходимый смысл, если его к тому располагает качество музыки и фигура ее автора. С этой точки зрения намерения автора не важны вовсе; важно только то, каким автора себе представляет слушатель.

Собственно говоря, этого объяснения вполне достаточно для осмысления если не творчества Шостаковича, то, по крайней мере, его восприятия и его значения. Человек, который выразил тоску, надежды и чаяния целого народа в трудную для него историческую эпоху, не нуждается в том, чтобы быть каким-либо идеологически выдержанным мыслителем; он все равно останется голосом своего народа — будь он на деле убежденным коммунистом, убежденным антикоммунистом или кем-то посередине. Понятно желание людей (с обеих сторон) сделать Шостаковича своим осознанным союзником — и так же понятно, что попытки такого сорта на деле уменьшают значение того, что он совершил: ибо они приписывают музыке, этому универсальному голосу, обращенному к трансцендентной истине, будь то Бог, время или экзистенция, — узкую иллюстративную функцию; то есть опять, как и в случае тоталитарной идеологии, сводят музыку к набору конечных, идеологически мотивированных толкований.

«Русский вальс»

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!

[…] «Шостакович и тайный дневник советского человека»: часть вторая нового текста Артема Рондарева в […]