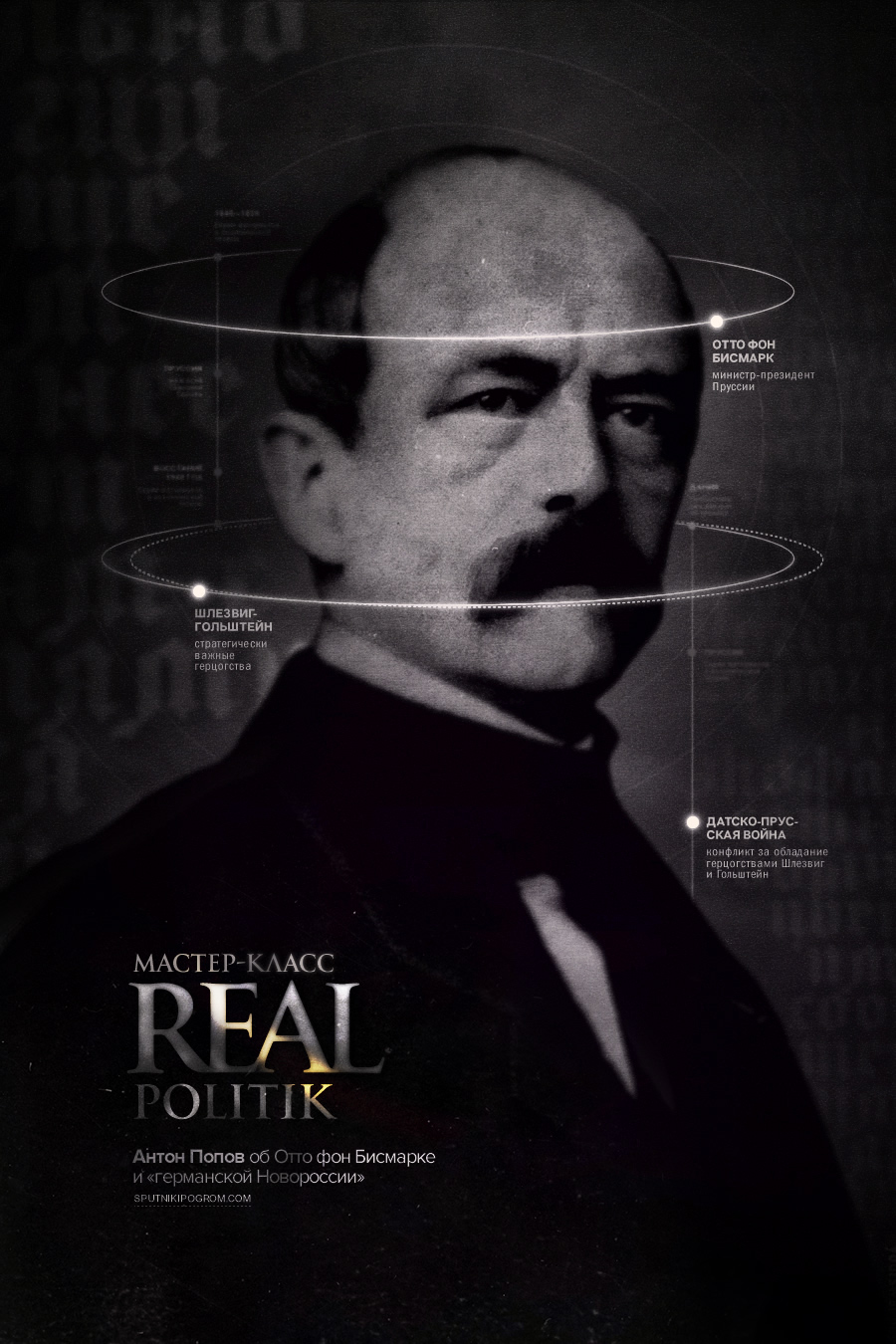

История XIX века полна ярких личностей. Это великое столетие породило немало выдающихся политиков, память о которых пережила их время. Но даже среди них Отто фон Бисмарк занимает совершенно особое место. Мало о ком ещё во всей мировой истории можно сказать, что политический гений одного человека произвёл на свет целую страну — и не какую-нибудь, а сходу заявившую претензии если не на мировое господство, то уж точно — на участие в «высшей лиге», в закрытом клубе вершителей судеб мира, куда не всегда допускались даже те, кто формально числился среди «великих держав». Бисмарк, наверное, едва ли не единственный из европейских политиков своей эпохи, фигура которого сегодня ещё узнаваема в массовом сознании, причём не в одной только Германии. Платой за это стала неизбежная мифологизация — популярное представление о Бисмарке как о человеке и политике существенно расходится с исторической действительностью.

Например, настоящий Бисмарк никогда не был холодным и отстранённым манипулятором, прагматичным шахматистом, математически просчитывающим каждый свой ход. На самом деле, он обладал весьма горячим, даже взрывным темпераментом — чего стоят хотя бы 25 дуэлей за время учёбы в Геттингенском университете! Скорее, Бисмарк являлся азартным игроком в покер, любящим и умеющим рисковать и блефовать. Он обладал тем качеством, которое так важно для успеха в азартных играх, но при этом так редко встречается среди игроков — умением сохранять холодную голову. Гете как-то сказал, что истинное мерило гения — это чувство меры. Бисмарк обладал им сполна и почти всегда умел остановиться в оптимальный момент, чтобы собрать плоды достигнутого успеха, но не поставить его под угрозу в дальнейшем. Почти — потому что даже Бисмарку приходилось считаться со множеством внешних факторов, и он не всегда был волен поступить по-своему. Если бы канцлер был волен поступить на 100% так, как он хотел, Германия никогда не отторгла бы у Франции Эльзас и Лотарингию: Бисмарк отлично понимал, что это делает неизбежной попытку реванша, и лишь скрепя сердце вынужден был пойти на поводу у короля и генералов.

В России Бисмарк в основном известен по двум расхожим цитатам: «Никогда не воюйте с Россией» и «Русские всегда приходят за своими деньгами», при этом никого не заботит, что первая цитата выдернута из контекста, а вторая — вообще апокрифична, т.е. не подтверждена никакими источниками. …Честно говоря, не вполне понятно, когда и по какому поводу Бисмарк мог сказать что-то подобное). Да, Бисмарк был одно время посланником в Санкт-Петербурге, вследствие этого говорил по-русски и был знаком с нашей страной, однако никаким завзятым русофилом он никогда не был. Впрочем, как и русофобом. На протяжении всей своей политической жизни он узко и последовательно отстаивал национальные интересы родной страны — сначала Пруссии, затем Германской империи, а Россия для него (равно как и все прочие европейские страны) была лишь одним из сторонних факторов в этой игре. Не хорошим и не плохим, — просто фактором, который надо понять и использовать.

Говорят также, что именно Бисмарк в наши дни является образцом для подражания и кумиром для г-на Путина. Видимо, основано это на известных стародавних связях российского президента с Германией, которыми — как и владением немецким языком — он любил одно время щегольнуть на публике, а также на прилипшей к нему репутации выдающегося политика. Между тем необходимо констатировать, что хотя изворотливости и изобретательности на внутрироссийской арене Путину не занимать, на внешнеполитической сцене его репутация изрядно преувеличена беззастенчивой пропагандой. Могу предположить, что с фигурой Бисмарка он неплохо знаком, и даже, возможно, в некоторые моменты осознанно пытается ему подражать. Однако на деле из всего политического арсенала Железного Канцлера Путин позаимствовал лишь один инструмент — использование внешней политики как инструмента политики внутренней для набора очков и поднятия рейтингов. Добавим также, что именно этот инструмент в долгосрочной перспективе принёс наиболее сомнительные результаты, наградив Германию рядом проблем, которые сильно осложнили ей жизнь в ХХ веке.

Между тем политическое наследие Бисмарка — это колоссальное «ноу-хау», целый живой учебник по стратегии, внешней политике и государственному строительству. И обсудить его мне хотелось бы именно в этом качестве, не впадая в соблазн написать биографический очерк или военную историю. Последний аспект вообще в значительной степени находится за пределами нашей темы, поскольку Бисмарк лично никогда войсками не командовал и непосредственно в планы генералов вмешивался минимально.

Последнее может показаться неожиданным, потому что все мы помним из школы его высказывание про объединение Германии «железом и кровью», а потому само это объединение неизменно предстаёт в популярном воображении в виде набора батальных сцен — в громе орудий, сверкании штыков и клубах порохового дыма. Всё это было. Но мало кто сейчас (даже среди профессиональных историков) отдаёт себе отчёт, насколько зыбко с чисто военной точки зрения было это предприятие, насколько тонка была ниточка, на которой был подвешен результат — почти до самого конца. Задним числом нам всем часто кажется, что ход истории был обусловлен каким-то «объективным процессом», и что иначе события пойти просто не могли. Но если бы кому-нибудь из информированных современников Бисмарка где-то в начале 1860-х сказали, что Пруссия сумеет в течение каких-то шести лет нанести сокрушительное военное поражение одной региональной и двум Великим Державам (из которых одна — Франция — на тот момент вполне справедливо считалась сильнейшей и наиболее передовой в мире в военном отношении) и в результате кардинально изменит весь расклад сил в Европе, этот информированный современник, скорее всего, назвал бы такой прогноз досужей ненаучной фантазией. И был бы прав, потому что вероятность такого развития событий действительно оставалась ничтожно мала. И так-то ни одна из трёх последовательных войн, проведённых Бисмарком (Датско-Прусская, Австро-Прусская, Франко-Прусская) не была лёгкой прогулкой, а в двух последних из них прусская армия не раз и не два оказывалась на грани поражения. А теперь представьте себе, например, если бы воевать с Францией и Австрией пришлось одновременно, на два фронта — как против Антанты в Первую мировую! Конечно, Пруссия не прекратила бы своего существования, все ж таки не в Африке дело происходило, а посреди цивилизованной Европы; но вот политической карьере Бисмарка гарантированно пришёл бы быстрый и бесславный конец, а вопрос об объединении Германии, вполне возможно, оказался «положен под сукно» на поколение — другое.

В представлении о тотальном превосходстве немецкой военной школы и неизбежности военной победы пруссаков гораздо больше «пиара» задним умом, чем правды. Реально прусская военная тактика времён Бисмарка оставалась сырой, толком неопробованной и неоднозначной. Одни из генералов продолжали действовать по старинке, другие постоянно импровизировали на ходу, и далеко не всегда удачно, результатом чего часто становились неоправданно высокие потери. Технологическое превосходство, о котором так говорят, также не было таким уж полным и сокрушительным. Например, в войне с Австрией пруссаки превосходили противника в стрелковом оружии, но сильно уступали в артиллерии, и те из австрийских генералов, кто оказался пограмотнее, небезуспешно этим пользовались. Ко времени войны с Францией ситуация поменялась на обратную: пруссаки наверстали упущенное ранее в артиллерии, но зато далеко уступали французам в качестве стрелкового вооружения, из-за чего практически каждая атака оборачивалась для них кровавой баней. На самом деле, если бы исход этих войн решался исключительно на поле боя, закончились бы они, весьма вероятно, не в пользу Пруссии. Или, во всяком случае, тяжёлой кровавой ничьей и возвратом к status quo ante. Но у Пруссии имелось секретное «вундерваффе», стоящее целой атомной бомбы, не то что игольчатой винтовки Дрейзе — политика и дипломатия в исполнении Железного Канцлера.

Первый урок «школы Бисмарка» таков: война — это слишком серьёзное дело, чтобы доверять его военным. В соответствии с чеканной формулой другого великого немца, Карла фон Клаузевица, «война есть продолжение политики иными, а именно насильственными, средствами». Применительно к Бисмарку это определение нуждается в некоторой модификации. Грани между войной и политикой для него вообще не существовало — нельзя было сказать, что с какого-то момента «мирная» политика закончилась, и началось то самое применение альтернативных методов, за дело взялись военные, а дипломаты и канцлеры могут пока расслабиться, курить сигары, потягивать коньяк, и ждать исхода боёв. Бисмарк и войну продолжал вести как политик, теми же политическими методами, а генералы в его глазах выполняли лишь черновую, вспомогательную, техническую работу, и главная их задача была — не испортить дело.

Победа в войне в таком понимании зависит от военных в лучшем случае на 1/3, а на 2/3 — от политиков. И задача политика — ни в коем случае не в том, чтобы «предотвратить войну», «остановить кровопролитие», или в тому подобной чуши. Его задача — добиться победы. В этом смысле он точно такой же солдат, как и любой из генералов.

Поэтому в истории всех трёх «войн за объединение» наиболее важным и наиболее поучительным для потомков аспектом, на мой взгляд, является именно аспект политический, а не военный. Военное искусство текуче и меняется со временем. Политика же вечна.

И есть среди трёх главных германских кризисов 1860-х — начала 1870-х один, история которого имеет для современного русского читателя совершенно особую актуальность и злободневность. Почему — судите сами. Речь идёт о датско-прусском кризисе, в основе которого лежал так называемый «Шлезвиг- Гольштейнский вопрос».

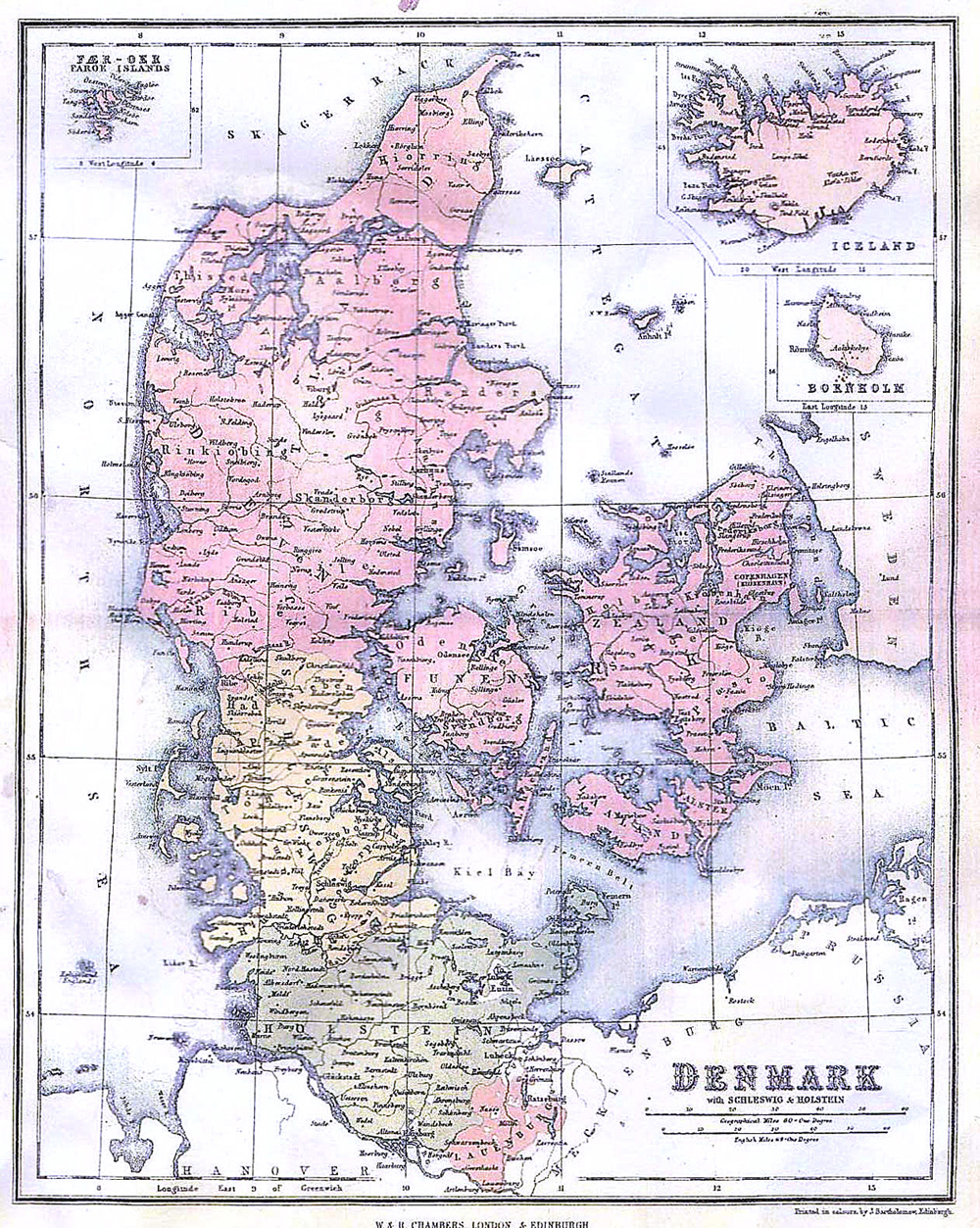

Суть этого вопроса, к середине XIX века ставшего настоящим камнем преткновения в политике не только Германии, но и всей Северной Европы, заключалась в принадлежности стратегически важных пограничных герцогств Шлезвиг и Гольштейн (на самом деле было ещё и третье маленькое герцогство, Лауэнбург, полностью разделившее судьбу Гольштейна, но так уж сложилось, что историки почти всегда упоминают только о двух больших владениях). Находились они аккурат на границе между Данией и Германией (которая, как мы помним, уже давно пребывала в состоянии раздробленности и представляла собой скорее культурную, чем политическую общность). Население герцогств оставалось преимущественно немецким (в Гольштейне почти полностью, в Шлезвиге имелось заметное датское меньшинство, но немцы всё равно преобладали). С тех пор как в 1773 году представители Гольштейн-Готторпской династии (теснейшим образом связанные с нашими Романовыми) в результате дипломатического компромисса обменяли оба герцогства на Ольденбург (изначально родовое владение датской королевской династии, тоже немецкой по происхождению), две эти территории находились в персональной унии с датской короной (т. е. сохранялась формальная независимость, но датский король одновременно был и шлезвиг-гольштейнским герцогом). При этом общественное мнение Германии однозначно считало оба герцогства «своими» — и это находило определённое подтверждение в том факте, что Гольштейн (но не Шлезвиг) являлся формальным членом Германской конфедерации (которая пришла на смену распущенной Наполеоном Священной Римской империи).

Всё бы ничего, но в первой половине XIX века и Дания, и Германия (как, собственно, и другие европейские страны) переживали бурный взлёт национального самосознания. Немцы читали романтиков, слушали Вагнера и мечтали об объединении. В Дании тоже вспоминали героическое прошлое (именно тогда образы викингов стали впервые появляться в культуре Нового Времени). Среди политических бурь, идеологических схваток и общенародного энтузиазма рождались немецкая и датская политическая нации. В результате то, что было абсолютно тривиальной ситуацией для феодального общества, превратилось в пороховую бочку.

Да, бесспорно, Шлезвиг-Гольштейн оставался стратегически важным. Но обострённые национальные чувства с обеих сторон сделали его чем-то гораздо большим, чем просто очередной фишкой в политической игре. И для немцев, и для датчан это было то самое место, где наиболее остро стоял вопрос о противостоянии «своего» и «чужого». Датское общественное мнение оставалось абсолютно убеждённым в исторической справедливости принадлежности герцогств Дании — это была «исконно датская земля», на которой в силу какого-то недоразумения оказалось иноплеменное население, не имеющее на эту землю никаких исторических прав. Причём те из датских националистов, кто заходил особенно далеко, начинали уже подвергать сомнению и права немецкой Ольденбургской династии править самой Данией, так что королевская семья волей-неволей должна была изображать из себя «больших датчан, чем сами датчане» и рьяно поддерживать ту же самую националистическую линию. Немецкое население герцогств стало испытывать на себе ощутимое культурное давление — его настойчиво подталкивали в сторону полной ассимиляции.

В составе Дании

С другой стороны, для немцев, обострённо мечтавших о собственном едином национальном государстве, ситуация в Шлезвиге и Гольштейне являлась наглядным, вопиющим примером как раз того, от чего это самое национальное государство было призвано их защитить — а именно беспардонного вмешательства иностранных держав во внутренние дела Германии, в результате которого этнически немецкое население оказывалось под иноземным гнётом и перед лицом утраты своей немецкой идентичности.

В 1848 году, когда по всей Европе прокатилась волна демократических революций, Шлезвиг и Гольштейн восстали против датского владычества. Восстание было горячо поддержано всей Германией. Для немцев, разделённых на множество крупных и мелких государств, но всё больше осознававших себя единым великим народом, переживания за судьбу Шлезвига и Гольштейна стали мощным объединяющим фактором, источником общенационального духовного подъёма. Мы, русские 2015 года, можем провести здесь одну краткую и ёмкую аналогию, которая объяснит все. Шлезвиг и Гольштейн были германской Новороссией. «Шлезвиг-Гольштейнский вопрос» стал краеугольным камнем германского национального единства, своеобразной «лакмусовой бумажкой» для любого политика, всерьёз рассуждающего об объединении страны.

Восстание 1848-го получило поддержку как на уровне народных симпатий, так и на уровне государственном. Та же самая Пруссия активно вмешалась в войну на стороне восставших. Однако проявленная под давлением общественного мнения решимость нивелировалась полным отсутствием какой бы то ни было политической подготовки или сопровождения прусской интервенции. Пруссия быстро оказалась в изоляции. «Немецкая весна» завершилась неудачей благодаря почти единодушному вмешательству всех остальных Великих Держав, выступивших в защиту существовавших границ и договоров. Под их дипломатическим натиском прусское правительство отступило (что на целое десятилетие дискредитировало Пруссию как претендента на выражение интересов немецкого народа).

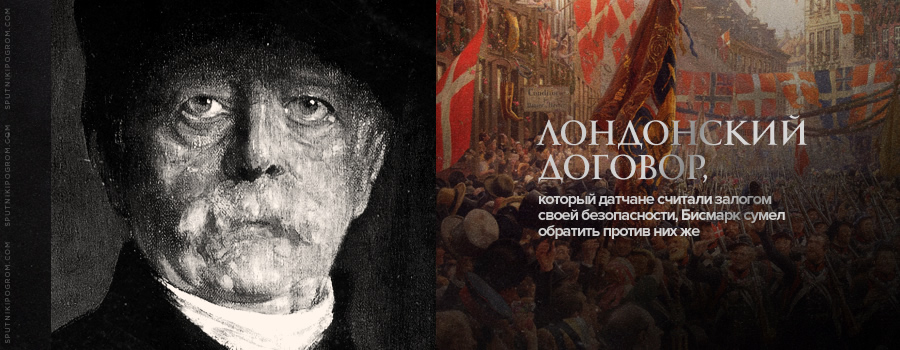

Герцогства возвратили Дании, и восстановленный status quo был гарантирован Лондонским договором 1852 г., подписанным всеми Великими Державами. Соответственно, датчане (понимавшие, что вопрос окончательно так и не решён) отныне строили свои планы на том расчёте, что при любой попытке дальнейшего посягательства со стороны Пруссии они будут поддержаны прямым военным вмешательством государств-гарантов, в первую очередь — Великобритании и России. «Шлезвиг-Гольштейнский вопрос» был идеальной отправной точкой для начала объединения Германии, но чтобы взяться этот вопрос решать, необходимо было найти способ как-то нейтрализовать давший гарантии Дании союз.

Безусловно, сама судьба подарила Бисмарку великолепную возможность — но истинный талант настоящего политика как раз в том и заключается, чтобы уметь такие возможности вовремя разглядеть и должным образом использовать. В ноябре 1863 года умер датский король Фредерик VII — по совместительству, герцог Шлезвиг-Гольштейнский. Нюанс заключался в том, что он являлся последним отпрыском датской королевской династии по мужской линии.

Для самой Дании это проблем не составляло — по датскому закону о престолонаследии в таком случае была предусмотрена передача трона по женской линии. Однако в спорных герцогствах действовало салическое право, полностью исключавшее такую возможность. Дания столкнулась лицом к лицу с угрозой утраты обеих территорий вполне мирным путём — ведь персональной унии приходил естественный конец. Смириться с этим датское правительство оказалось не готово — ведь Дания, как мы помним, тоже переживала бурный подъём национальных чувств, датская элита была весьма воинственно настроена и полна великодержавных фантазий. Поэтому была лихорадочно, в большой спешке подготовлена новая демократическая конституция, в которой Шлезвиг назывался неотъемлемой частью унитарного датского государства. Росчерком пера архаичный, чисто феодальный институт личной унии превращался в узаконенную суверенную территориальную юрисдикцию современного национального государства. Конституция была подписана новым королём, в Шлезвиг введены датские войска. С Гольштейном такую операцию провернуть было затруднительно (всё-таки он был членом Германской конфедерации), но датчане решили для начала ограничиться Шлезвигом, надеясь, что такая «умеренность» поможет мировому сообществу легче переварить аннексию. Тем не менее Гольштейн они просто так отпускать тоже не собирались — он оказался оккупирован датскими войсками без долгих разъяснений. Одновременно в Шлезвиге была запущена радикальная программа культурной «данификации» — немецкий язык последовательно вытеснялся из публичной жизни. Ставилась задача ускоренного — за одно-два поколения — «перевоспитания» всего населения герцогства в добропорядочных датчан. По всей Германии полыхнула буря национального возмущения.

Для Бисмарка, бывшего с 1862 года премьер-министром (или министром-президентом) Пруссии, ситуация оставалась двоякой. С одной стороны, смерть датского монарха открыла для него ценнейшее окно возможностей. С другой стороны, это окно открылось не только для него.

Надо понимать, что в Германии далеко не один только Бисмарк мечтал об объединении страны. Более того, политическая платформа Бисмарка являлась нетипичной для националиста и сторонника объединения. Бисмарк был консерватором и монархистом, он всю жизнь боролся с парламентом, хотя и признавал его необходимость в современном государстве. К тому же, являясь германским националистом, он оставался и пруссаком, и объединения Германии Бисмарк желал не абы каким способом, а под властью прусского короля. Но германский национализм того времени был представлен в основном либеральными политиками разных мастей. Будущее Германии они видели в развитии как раз-таки парламентаризма, именно парламент, а не монархия, по их мысли, призван был стать инструментом объединения. Более того, объединение страны они видели в основном «снизу» — т. е. не под лидерством какого-то одного из германских государств, а путём использования надгосударственных структур Германской конфедерации, которые и должны были послужить основой центрального госаппарата (Бисмарк конфедерацию рассматривал лишь как инструмент в руках прусской монархии, ни в коем случае не как самостоятельного игрока). И даже те из либералов, кто признавал необходимость «руководящей и направляющей роли» одного из государств в деле объединения, смотрели скорее не на Пруссию, а на Австрию, которая на тот момент имела гораздо более либеральную конституцию.

Новый кризис в Шлезвиге и Гольштейне неизбежно вызвал мощный всплеск национальных чувств во всей Германии, и либеральные националисты также неизбежно оказались впереди всех. Для них все представлялось просто. В связи с пресечением датской линии наследования, по логике вещей, престол герцогств должен автоматически отойти наследнику по ближайшей родственной линии. Таковым являлся германский аристократ, герцог Аугустенбургский. В тот момент, когда он становился герцогом Шлезвиг-Гольштейнским, оба владения, сохраняя формальную независимость, оказывались в составе Германской конфедерации. Дальнейшим логическим шагом, на фоне всеобщего морального подъёма, должен был стать созыв общего парламента конфедерации и начало её превращения в полноценную государственную структуру.

Бисмарка эта идея совершенно не радовала — объединение он представлял себе совсем иначе. Однако волна всеобщего энтузиазма оказалась столь велика, а курс на поддержку претензий Аугустенбурга столь прост и очевиден, что эта идея успела захватить умы значительной части политической элиты, включая даже непосредственного «начальника» Бисмарка — прусского короля! Король просто искренне не понимал, что может не нравится Бисмарку в предложенной схеме. Когда тот сдержанно ответил, что заботится об интересах королевства Пруссия (которое, в случае принятия этого плана, было обречено на постепенное растворение в структурах конфедерации), король удивлённо воскликнул: «Но вы же не только пруссак, вы же и немец тоже!»

Пока что ещё никто не успел высказаться официально в поддержку претензий Аугустенбурга (короля Бисмарку не без труда удалось уговорить повременить с этим немного), но действовать надо было быстро. Бисмарк в тот момент походил на человека, запрыгивающего на бегу в последнюю дверь уходящего поезда.

К радости для него, датская элита в своём патриотическом рвении допустила грубейшую, непростительную ошибку (тем самым расписавшись в своей полной политической несостоятельности и дилетантстве). Дело в том, что, приняв новую конституцию, они сами нарушили условия Лондонского договора, — который, напомню, гарантировал status quo — а этот status quo предусматривал формальную независимость Шлезвига, пусть и в личной унии с датской монархией. Вероятно, датчане надеялись, что благодаря личной симпатии к ним (а некоторая симпатия к Дании реально имелась, в 1848 году многие в мире видели в ней несчастную жертву бесцеремонной прусской агрессии), Великие Державы закроют на это глаза. Возможно, так оно и случилось бы, если бы не Бисмарк, следивший за развитием ситуации, как ястреб, высматривающий добычу. Здесь открылась поистине золотая возможность, которую грех было упускать.

Для всего мира за пределами Германии Бисмарк занял позицию, принципиально отличающуюся от позиции либерального немецкого национализма. Претензии Великих Держав к Пруссии в 1848 году заключались примерно в том же самом, что и претензии «мирового сообщества» к России в 2014-м — в произвольном нарушении международно признанных границ и покушении на весь установившийся «послевоенный» миропорядок (в смысле — «постнаполеоновский»). Разумеется, мотивация «там же живут немцы, которые хотят быть частью Германии» ни на кого, кроме самих немцев, не действовала — и, положа руку на сердце, иного трудно ожидать, что в середине XIX века, что в начале XXI. Поэтому на этот раз Бисмарк объявил себя как раз-таки защитником международного права, попранного датским правительством. Соответственно, Пруссия всего лишь собиралась совершить небольшую «полицейскую» акцию от лица возмущённой мировой общественности. А чтобы ещё больше обезопасить себя от враждебных инсинуаций, он позвал в партнёры при осуществлении этой операции одну из тех самых Великих Держав — Австрию, которая должна была выступить гарантом мира и стабильности в регионе.

Политический расклад изменился, словно по мановению волшебной палочки. Тот самый Лондонский договор, который датчане считали залогом своей безопасности, Бисмарк сумел обратить против них же — теперь не Пруссия, а именно Дания была агрессором и нарушителем, так что, строго говоря, возможность вмешательства держав-гарантов уже была невелика. Привлечение же Австрии к участию в операции свело её практически к нулю. Одно дело — воевать вчетвером или втроём против одного (Англия, Россия, Франция и Австрия против Пруссии), и совсем другое — втроём (Англия, Россия и Франция) против двух (Пруссия и Австрия). Во втором случае расклад сил предвещал уже затяжную и кровопролитную войну, а не маленькую победоносную прогулку, и вероятность того, что англичане, русские и тем более французы на это пойдут, была ничтожно мала.

Почему именно Австрия была выбрана в качестве союзника — та самая Австрия, которая с точки зрения Бисмарка оставалась главным соперником Пруссии в деле объединения Германии? А вот как раз именно поэтому. Австриякам Бисмарку реально было что предложить — кроме чувства глубокого удовлетворения от защиты принципов международного права. Участие в «полицейской» операции для Австрии становилось реальным шансом увеличить своё влияние в регионе — как раз-таки в рамках той самой борьбы за лидерство в деле «собирания немецких земель». Бисмарк вполне осознанно отдал австрийцам преимущество, пошёл на риск усиления их позиций на севере Германии — очевидно, полагая, что австрийцы не сумеют в полной мере воспользоваться предоставленной им возможностью (расчёт оправдался). Тем не менее «морковка» была вполне реальной и заманчивой. К тому же на тот момент именно у Австрии отношения с другими государствами-гарантами оказались натянутыми — а потому маловероятно, что Австрия будет держать с союзниками «единый фронт» из одного только чувства солидарности.

Так Дания осталась одна. Вместо реальной военной помощи согласно условиям Лондонского договора датчане получили из Лондона и Санкт-Петербурга лишь «выражения искренней симпатии». Союзники без малейших проблем позволили пруссакам и австрийцам занять территорию спорных герцогств. Дипломатический протест был заявлен, когда войска подошли непосредственно к границе самой Дании. Игнорировать его и форсировать ситуацию, рискуя крупномасштабной войной, Бисмарк благоразумно не стал — стороны подписали перемирие. Чтобы оценить ту крепость нервов, которой это потребовало, надо немного вникнуть в сложившуюся ситуацию.

Заявленная во всеуслышание цель войны была достигнута — герцогства освободили, дело стало только за отменой новой датской конституции. Бисмарка, конечно, такой результат никак не мог удовлетворить, потому что в таком случае герцогства автоматически отошли бы Аугустенбургу — стоило ради этого бороться? Самое эффективное, что могло в той ситуации сделать датское правительство — что оно вообще-то должно было сделать — это признать поражение и объявить о готовности выполнить озвученные прусско-австрийские требования. Герцогства для Дании в любом случае уже потеряны, но такой образ действий (помимо минимизации датских человеческих и материальных потерь) мгновенно поставил бы Бисмарка в крайне неловкое положение. Попытка продолжать войну при таком раскладе — при проявленной доброй воле датской стороны — уже не могла оправдываться защитой нарушенного договора, поэтому вторжение на датскую территорию в этих обстоятельствах почти неминуемо вызвало бы вмешательство держав-гарантов. Скорее всего, Бисмарк вынужден был бы пойти на заключение мира, а это означало, во-первых, почти гарантированный альянс прусских либералов с королём, падение правительства Бисмарка и начало интеграционного процесса в Германии по либерально-парламентскому сценарию. Во что это вылилось бы — гадать сейчас трудно.

К большому сожалению для Дании, её политики оказались совершенно не готовы к такому решению — во-первых, они лелеяли почти мистическую надежду на военную победу, а во-вторых, дипломатический демарш Великих Держав чрезвычайно окрылил их — им казалось, что долгожданная военная поддержка не за горами. А потому датчане решили, что могут позволить себе непримиримую героическую позу.

25 апреля делегации воюющих сторон встретились на мирной конференции в Лондоне. Момент был решающим. Лондон-1864 имел хорошие шансы повторить Лондон-1852, а в случае грамотных действий датчан и нерешительности прусской стороны (австрийцы всецело шли в кильватере своего союзника) вполне мог бы предвосхитить и Минск-2014, превратив тактическую военную победу в пиррову. Тонкость заключалась в том, что Бисмарку для достижения целей было жизненно необходимо продолжение войны — но при этом инициатива обязательно должна была исходить не от него. Более того — державы-гаранты (в первую очередь Великобритания, представленная на переговорах многоопытным премьер-министром, лордом Пальмерстоном) должны были убедиться вне всяких сомнений, что Пруссия предприняла все возможные усилия для заключения мира.

Говоря о дипломатии, необходимо понимать одну важную вещь. Очень часто конечной целью дипломатических усилий считают «прекращение войны», «мирное разрешение конфликта», «предотвращение жертв». Часто это, конечно, бывает чисто риторической фигурой речи, прикрывающей истинные мотивы, но периодически попадаются наивные политики, которые, судя по всему, верят в это вполне искренне. С печальной регулярностью подобные клинические случаи всплывают в истории российской дипломатии — по крайней мере, последних десятилетий. Между тем история однозначно доказывает: войну нельзя «прекратить» или «остановить» — её можно только выиграть или проиграть. Конфликт можно, конечно, «заморозить» на какое-то время — но это означает лишь, что рано или поздно конфликт вспыхнет с новой силой. И будет гореть до тех пор, пока одна из сторон не выиграет, а другая — не проиграет. Задача честного дипломата — и политика вообще — не «замораживать» ситуацию, а добиться её скорейшего разрешения в свою пользу.

Переговоры в Лондоне были чистой партией в покер. То есть требовали как раз того искусства, которым опытный игрок Бисмарк владел в совершенстве. Как и в покере, в кризисной дипломатии ключевую роль играет не только и не столько расчёт реального расклада карт на руках у соперников, сколько понимание психологического настроя соперников — насколько далеко они готовы зайти? Как они сами оценивают свои шансы? Тактика Бисмарка стала в некотором роде «блефом наоборот». Ему требовалось добиться не того, чтобы противник спасовал, а как раз наоборот — чтобы он взвинчивал ставки до последнего, пребывая в уверенности, что у него на руках выигрышная комбинация, в то время как все обстояло с точностью до наоборот. Прощупав настроение датской делегации, Бисмарк понял, что лучшим способом будет исключить любой торг и занять бесхитростно-прямолинейную позицию. Пруссия потребовала однозначного восстановления независимости герцогств и отмены положений новой датской конституции, которые противоречили условиям Лондонского договора 1852 года. Датчане, вполне уверенные в своих силах и в поддержке союзников, отказались. Вероятно, они рассчитывали, что пруссаки (которые, как им казалось, испытывали страх перед лицом давления «мирового сообщества», как это было 12 лет назад) начнут маневрировать и торговаться — например, обсуждать судьбу Шлезвига и Гольштейна по отдельности. То есть искать «компромисс». Но Бисмарк уже получил ровно то, что хотел. Жёсткий, в категоричной форме высказанный отказ Дании восстановить нарушенные ей же условия договора, как заявила прусская делегация, был ничем иным, как односторонней денонсацией Лондонского мира 1852 года. Поэтому и Пруссия с Австрией больше не считали себя связанными его условиями. Прусская и австрийская делегации откланялись и уехали из Лондона.

Министр иностранных дел Великобритании лорд Рассел предлагает датскому королю Кристиану IX кусок хлеба с надписью «Шлезвиг» со словами «Берите так, все лучше, чем ничего» (карикатура)

Датчане попались в ловушку. Они понадеялись на силу своей позиции и поддержку держав-гарантов. Но сила эта оказалась кажущейся, а поддержка носила условный характер. Да, у Великобритании и России имелись определённые симпатии к Дании. Но одних симпатий мало. Высокомерие датчан поставило их друзей в крайне неловкое положение. Демонстративно порвав Лондонский мир, датчане сами же лишили своих потенциальных союзников формальных оснований для оказания любой реальной помощи, одновременно настроив их общественное мнение против себя. Державы-гаранты умыли руки. Война началась всерьёз.

Австро-прусско-датская война, битва при Дюббеле

Я прошу читателя обратить внимание на то, как мастерски была разыграна вся политико-дипломатическая комбинация, от начала и до конца. Ни разу за все время — ни на одну минуту — Пруссия не оказалась в роли формального агрессора или нарушителя чего бы то ни было, будь то конкретный подписанный документ или абстрактное понимание миропорядка. Напротив, она выступала всецело в охранительной роли, обезоруживая тем самым всех, кто мог бы выступить против неё. Объявив Пруссию агрессором, Великие Державы неминуемо поставили бы под сомнения свой собственный статус «европейских жандармов» — ведь он основывался, в данном случае, на том самом документе, защитником которого и выступила Пруссия. Блестящим ходом стал союз с Австрией. Историки иногда подвергают сомнению его целесообразность — мол, в военном отношении Пруссия справилась бы с Данией и сама, а дипломатическое влияние этого союза на державы-гаранты неочевидно, потому что со всеми ними у Австрии на тот момент были весьма непростые отношения. На мой взгляд, союз оправдал себя полностью именно за счёт того, что существенно подкрепил в глазах мировой общественности ощущение того, что Пруссия действует не сама по себе, не по произволу или прихоти, но во исполнение договоров и для защиты миропорядка и европейской безопасности. Нам сейчас это должно быть особенно хорошо понятно.

Очень полезно сравнить этот маленький политический шедевр Отто фон Бисмарка с развернувшейся на наших глазах за последний год украинской эпопеей президента Путина.

Безусловно, с чисто военной точки зрения операция по присоединению Крыма была проведена блестяще — но чего стоит этот блеск, если должная политическая подготовка отсутствовала как класс? Россия просто и незатейливо вошла туда, куда захотела, и взяла то, что захотела — совершенно не позаботившись о политико-дипломатическом сопровождении, после чего оказалась чрезвычайно удивлена тем, что её объявили агрессором и оккупантом. Оправдания, основанные на симпатиях и волеизъявлении жителей спорной территории, подействовали не больше, чем аналогичная мотивация Пруссии в 1848 году — повторюсь, чего-то другого и не следовало ожидать. Эти оправдания могут быть сколь угодно справедливыми с нашей точки зрения, но они предназначены исключительно «для внутреннего пользования», попытка использовать их на мировой арене демонстрирует ужасающую политическую наивность и дилетантизм — сопоставимый, пожалуй, с тем, который в 1864 году был продемонстрирован правительством Дании.

Мы уже говорили, что в условиях войны политик есть такой же солдат, как и любой из генералов, и обязан мыслить соответствующими категориями. Наша правящая элита наглядно продемонстрировала, что она на это органически неспособна. А потому недостойна тех солдат, которые рискуют своей жизнью по её приказу, тем более — по собственному убеждению.

Здесь есть важный момент — участие политика в войне не надо путать с подстраиванием уже идущей войны под посторонние нужды политики. Это именно то, чем чаще всего грешат государственные деятели, когда начинают вмешиваться в «епархию» генералов, требуя от них изменять рационально обоснованные военные решения в угоду своим политическим нуждам. В войнах за объединение Германии такими вещами отметились как раз противники Бисмарка. Например, то же самое датское правительство многократно вмешивалось в планирование военных операций, требуя менять планы таким образом, чтобы угодить общественному мнению в столице. Датское командование отлично понимало уязвимость своей армии в лобовом столкновении с пруссаками, а потому вполне разумно делало ставку на манёвренную оборону. Политиканам же из Копенгагена для «поднятия рейтингов», условно говоря, требовалось то громкое полевое сражение, то героическая оборона укреплённых позиций по принципу «ни шагу назад». Политики ни на секунду не допускали мысли, что подобные авантюры могут кончиться плохо, и в конечном итоге доигрались до того, что практически собственными руками загнали датскую армию в стратегическую ловушку, где она и погибла. Проблема датской политической элиты была не в том, что она вмешивалась в ход войны — собственно, если страна находится в состоянии войны, элита просто обязана принимать в ней самое живое участие. Проблема была в том, что политики так по-настоящему и не перестроились «на военные рельсы» — вместо этого они продолжали играть в свои старые, довоенные еще игры (бороться за популярность, красоваться перед прессой), рассматривая происходящее на фронте просто как ещё один инструмент достижения своих целей — формально, вполне в духе Клаузевица, но на деле в полном противоречии с принципами «реальной политики». Потому что в соответствии с этими принципами политика не обслуживает войну, и война не обслуживает политику, но политика и война суть одно и то же. Поэтому правомерно сказать, что Дания проиграла войну сначала в головах своих политиков, и лишь затем — на поле боя, и возлагать ответственность за поражение на датских генералов по меньшей мере не совсем справедливо.

Конец войны оказался закономерен. К августу 1864 года, после катастрофического разгрома датской армии и оккупации существенной части территории страны, Дания капитулировала. Спорные герцогства были официально переданы под совместное управление Пруссии и Австрии. Датский король по собственной инициативе даже попытался поднять вопрос о возможности вступления Дании в Германскую конфедерацию — настолько скомпрометировал себя в его глазах датский националистический проект. Прусский король по настойчивому совету Бисмарка ответил вежливым отказом. Конфедерация — теперь прочно под лидерством Пруссии — должна была стать фундаментом немецкой нации. Размывать этот фундамент, добавляя к нему огромные инородные куски, значило бы свести на нет всю проделанную работу.

Важно заметить, что тогда, в 1864 году, ни одно из герцогств так и не оказалось формально присоединено Пруссией. Они были лишь взяты ей «в управление», но сохранили формальную независимость. Политика есть искусство возможного. На переговорах в Шенбрунне (летнем дворце австрийских императоров под Веной) Бисмарк и австрийский канцлер Рехберг подготовили соглашение, согласно которому Пруссия получала Шлезвиг и Гольштейн в обмен на гарантии австрийских территорий в Италии (на тот момент от них осталась одна Венеция) и военный союз в случае новой австро-итальянской войны. Однако подписание договора оказалось сорвано буквально в последний момент упорным сопротивлением двух монархов. Прусский Вильгельм посчитал аннексию герцогств «бесчестной». Австрийский Франц Иосиф не согласился разменять гарантии в Италии (на что Бисмарк был вполне готов пойти) на усиление позиций Пруссии в Северной Германии. Результат станет для Австрии плачевным — она потеряет и то, и другое. Когда подписание сорвалось, Бисмарк пожал плечами — и прямо там же, в приёмной австрийского канцлера, завёл разговор с послом Франции… Дипломатическая игра, направленная на международную изоляцию Австрии, началась. Спустя два года она закончится разгромом австрийской армии при Садовой — за день до того, как Франция, осознавшая, что осталась совсем без союзников перед лицом растущего германского хищника, безуспешно попытается вмешаться в этот конфликт… И лишь после поражения Австрии, когда вся политическая карта Германии начнёт радикально перекраиваться, в «германской Новороссии» будет проведён плебисцит, чтобы выяснить, кем же всё-таки считают себя местные жители — немцами или датчанами.

Шлезвиг-Гольштейн в составе Германского Рейха

Чему история борьбы за пограничные северогерманские герцогства может научить нас сегодня, в России начала XXI века? На самом деле, очень многому.

Если сравнивать образ действий правящего режима РФ в Крыму и Новороссии и Пруссии в Шлезвиге и Гольштейне, можно с уверенностью сказать, что то, что мы видели с весны 2014 года, гораздо больше напоминает события 1848-го, чем блестящую комбинацию Бисмарка в 1864-м. Сначала — поспешное и решительное вмешательство без какой-либо политической подготовки, достойной упоминания, без оценки рисков и понимания возможных последствий в плане реакции международного сообщества. Наивные с политической точки зрения попытки оправдать свершившийся факт задним числом путём использования «на экспорт» той же самой риторики, которая сработала для внутреннего потребителя. Потом — явный испуг, неожиданное понимание, что последствия оказались какими-то не такими. Приступы нерешительности, «шаг вперёд — два шага назад», попытки задобрить и загладить, найти «дипломатическое решение» там, где для него пока нет никаких фактических оснований. Постепенно закрадывающееся подозрение, что так просто это не оставят…

Но с другой стороны, всё та же история 150-летней давности преподносит нам и другой урок. Проигрыш сейчас вовсе не означает, что нам надо отчаиваться. Это поражение — целиком и полностью на совести режима, на совести нашей правящей элиты. Это их поражение, а не наше. Мы — простые русские люди — как раз очень наглядно продемонстрировали на весь мир, что мы вполне способны победить, если нам не будут вставлять палки в колёса. Что мы достойны победы. И даже временное вынужденное отступление не означает, что мы не вернёмся и не наверстаем то, что нам не дали сделать сейчас. Да, пусть через 8, 10, 12 лет. С изменённой страной. С другим режимом. С кардинально обновлённой властной элитой. С нормальным, а не бездарно-советско-номенклатурным пониманием политики. С учётом всех уроков, усвоенных сегодня и вынесенных из прошлого. Мы вернёмся, и мы возьмём своё. И возьмём завтра гораздо больше, чем могли взять вчера.

[…] Мастер-класс Realpolitik: Отто фон Бисмарк и «германская Новороссия» […]

[…] процессу объединения немецких земель, затеянному Бисмарком. Немцы же при помощи этой войны намеревались наконец […]

[…] Также читайте: Мастер-класс Realpolitik. Отто фон Бисмарк и «германская Нов… […]