Бремя частного человека

Артем Рондарев о Викторе Цое

Цое и, by extension, о группе «Кино» довольно трудно что-то писать по причине того, что и то и другое — явления очевидно талантливые. Тут нужно понять меня правильно — это совсем не значит, что какие-то другие вещи, о которых рассуждать проще, — не талантливые: просто Цоя и «Кино» характеризует именно их талант, а не что-то еще. Если БГ, например, мудр и вообще бог, если Шевчук это «свой мужик», который за пацанов и за правду, если Кинчев это пророк и фронтмен, то у Цоя его социальная и эстетическая функции вторичны по отношению к тому, что именно определяет его феномен: а определяет его очевидный, как я уже сказал, музыкальный и поэтический талант.

Это, собственно, заметно в нем сразу (и об этом, собственно, гласит легенда — мол, карьера Цоя началась тогда, когда Гребенщиков услышал, как он поет в электричке песню, и решил с ним познакомиться). Первые записи Цоя, сделанные вдвоем с Рыбой (и с небольшой помощью друзей), это вообще-то тот жанр, который топит любую карьеру: внешне — примитивные, лирически наивные, тематически ограниченные, лишенные «драйва» (что бы под ним ни понималось) песенки, не попадающие ни в одну из традиционных парадигм — ни в рокерскую, ни в бардовскую, ни в авторскую; скелет музыки, скелет смысла, вещь настолько ошеломительно наивная, что любой менее талантливый человек с таким багажом еще бы полжизни чувствовал стыд (индуцированный благодарными читателями-слушателями), примерно как Гоголь за поэму «Ганц Кюхельгартен».

Спасает эти записи только лишь очевидный музыкальный талант их автора; да еще выраженное в них своеобразное profession de foi социального аутсайдера-гедониста, ярче всего изложенное в песне «Бездельник», которая тогда для нашего рок-н-ролла, штуки чрезвычайно идеологизированной, романтизированной и эстетизированной, была вещью совершенно немыслимой. Я помню, что мама моя, женщина хоть и диссидентских воззрений, однако по мироощущению человек совершенно традиционалистских взглядов, терпимо относилась к песням «Аквариума» и «Машины времени», которые играли в моей комнате, но с диким раздражением воспринимала Цоя с его «Бездельником»; для нее именно он олицетворял все (индуцированные советской идеологией) vices рок-н-ролла — безответственность, дурное влияние и пропаганду «чуждого» образа жизни; то есть безобидные с виду эти «Восьмиклассницы» и «Алюминиевые огурцы» были на самом деле куда более серьезной идеологической бомбой, нежели существенно более эксплицитные высказывания товарищей Цоя по цеху, — именно оттого, что сделаны они были с естественной легкостью, присущей подлинному таланту, и казались в силу этого наиболее способными увлечь, сиречь — опасными.

очему так вышло? В первую очередь, Цой обладал очевидным, артикулированным поэтическим талантом (такое мнение, например, высказывал большой русский поэт Тимур Кибиров). На фоне остальной, невыносимо велеречивой нашей рок-сцены его лаконичная манера высказывания, его импрессионистический способ исчерпывать тему двумя-тремя (часто неочевидными) образами на слух среднего поклонника звучали как недостаток мастерства; хиппи обвиняли Цоя в том, что он, как сейчас принято говорить, «ниачом», что он поет о пачке сигарет и тому подобном бытовом вздоре, притом — поет о них в каждой песне; сочинялись даже пародии на него. Цой и «Кино» в этой ситуации прямо угодили под колеса того представления, в рамках которого люди полагают искусством только то, что требует много труда, а количество труда они прямо связывают с внешней, заметной им сложностью результата: у Башлачева много слов — значит, он сложный (и, значит, Искусство). У Цоя их мало — значит, простой (и, стало быть, так, эпигон).

Лаконичность Цоя, впрочем, обусловлена не только спецификой его таланта, но и тем, что герой его песен — частный человек. «Частность» его достигается этим самым перечислением деталей «малого быта», которыми он окружен, и постоянной ссылкой на свои частные решения, принципиально не влияющие на ход миропорядка («Закрой за мной дверь — я ухожу») и имеющие смысл только в рамках сугубо личного, экзистенциального целеполагания. Да, у Цоя есть много песен торжественного склада, есть даже целый гимн поколения, все это правда. Однако нетрудно заметить, что и там, по большому счету, действует тот же частный человек, личный интерес которого просто-напросто в силу обстоятельств совпал с интересом целой группы.

Алексей Рыбин в своей известной книжке «Кино с самого начала и до самого конца» довольно настойчиво рисует образ Цоя как социального маргинала даже в рамках собственно маргинальной советской рок-движухи: Цой там предстает человеком, не верящим в революции и только лишь намеревающимся играть свою музыку. Вот прямая речь его в изложении Рыбина:

«А ничего. Играть надо, музыку делать. Для своих. Чего дёргаться — пусть там грызутся друг с другом. Я знаю только одно — я никем, кроме музыканта, не буду. Я не хочу ничего другого. И меня не волнует, что там у них…»

(А чуть позже Рыбин дает характеристику Майка Науменко следующего рода:

«Майк был наш человек. Подчёркиваю — слово „наш“ здесь означает только то, что Майк не принадлежал к революционному движению Зайцева и у него, как и у нас, не было никаких экстремистских настроений»).

Тут можно верить или не верить Рыбину, и есть большое искушение не верить — книга его в техническом плане представляет из себя довольно прилежное следование лекалу, созданному Дэнни Шугерманом в его биографии Моррисона (которую родственник Моррисона охарактеризовали как «спекуляцию», кстати), то есть попытку поверхностно литературным языком, с чисто литературными приемами — диалоги, описания, авторская рефлексия, — изложить историю рок-н-ролла как историю нескольких частных людей, что всегда является подходом весьма тенденциозным. Проблема, однако, в том, что все изложенное им в книге по этому поводу отлично подтверждается песнями «Кино»: то есть, не столько интересно, был ли Цой таким человеком, каким его описал Рыбин, на самом деле, сколько то, что идеология партикуляризма, изложенная Рыбиным, почти полностью определяет творчество Цоя. Тут еще можно вспомнить жалобы хиппи (я их слышал сам) на то, что Цой — человек высокомерный и никогда не вступает в тесные отношения с тусовкой, что к нему очень трудно пробиться в душу и что вообще он всегда как бы «в стороне»; очевидно, что здесь за высокомерность принималось отчетливое нежелание человека обобществлять свою жизнь, каковое обобществление для середины-конца 80-х среди неформалов нашей страны было, в общем, прямым требованием — «вписки», общий котел, странно понятая теория свободной любви, — все это предполагало, чтобы человек был коммунизирован, чтобы он, отказавшись вступать в комсомол, избрал для себя другой комсомол — неформальный.

Таким образом, Цой со своим обособленным миром, со своим партикуляризмом, вступил в конфликт с официальной неформальной догмой. И догма ему этого не простила.

ейчас уже довольно прочно забылось то, что Цоя, когда он стал популярен, тусовка, которая (как она думала) его породила, воспринимала резко отрицательно. Когда в фильме Соловьева вместе фигурируют БГ, «Кино» и Агузарова (а главный герой назван по песне Чернавского) — задним числом уже трудно сообразить, что вообще-то Соловьев смешал тут сразу несколько модусов существования «неформальной» музыки — чисто хипповский, «системный» дзен БГ, ностальгическую (и в этом смысле вполне конформную) эстрадную логику «Браво» — и героический, стадионный пафос Цоя (тут надо отдать должное Соловьеву, впрочем, контекстуально и визуально он вписал всех их в очень верные рамки — БГ сделал богом и гуру, Цоя, собственно, выпустил на открытую концертную площадку, «Браво» пустил меланхолическим и довольно необязательным саундтреком).

Цой и «Кино» раздражали публику тем, что как бы разомкнули рамки чисто тусовочного, андерграундного существования рок-артиста и вынесли рок на всеобщее обозрение, то есть, в каком-то смысле, раскрыли ритуалы посвящения в масоны широкой публике. Раскрытие же цеховых ритуалов мирянам — любимый движущий механизм разнообразных теорий заговоров (в рамках одной из которых, например, рассказывается, что Моцарта убили масоны за то, что он выдал их тайны в «Волшебной флейте»). Участники субкультур вообще всегда ревниво относятся к тому, что объекты их любви вдруг становятся популярны за пределами их круга. Любая субкультура стоит на идее о том, что только лишь она понимает подлинное содержание того явления, вокруг которого она организовалась, в противном случае смысл субкультуры сразу теряется (именно отсюда растут ноги любимого занятия хиппи, причем не только наших: выяснения того, кто из их кумиров «продался», а кто еще нет). Цой очевидным образом «продался» примерно ко времени появления «Группы крови», а уж когда за его продюсирование взялся Айзеншпис, его продажность стал очевидна даже самым наивным людям; поэтому до сих пор бытует мнение, что Цоя целиком и полностью «сделал Айзеншпис», а до этого он был так — неуклюжий корейский мальчик.

уществует целая, так сказать, индустрия по выяснению того, что и у кого из западных артистов спер Цой (по сравнению с которой сходные обвинения в плагиате БГ выглядят детской забавой в свободное от уроков время). Люди ползают с карандашами по карте западного рока и размечают там совпадения и сходства, объявляя «Кино» «пост-панком» (это, кстати, новый тренд, в мое время Кино называли «новой волной»), а затем выискивая все, что, по их мнению, к пост-панку в нем имеет отношение; мне недавно в комментариях в фейсбуке подогнали даже целую таблицу, суммирующую результаты подобных изысканий; не откажу себе в удовольствии привести ее as is:

The Cure — In Your House («Пачка сигарет»)

The Cure — Play For Today («закрой за мной дверь»)

The Cure — Primary («мама мы все тяжело больны»)

The Cure — M («электричка»)

The Cure — Faith («спокойная ночь»)

The Smiths — Reel Around The Fountain («это не любовь»)

The Smiths — Barbarism begins at home («перемен»)

The Smiths — Well I Wonder («красножелтые дни», «братская любовь», «следи за собой»)

The Cure — A forest — Кончится лето

The Smiths — Girlfriend in a coma — Когда твоя девушка больна

The Clash — London Calling — Троллейбус

The Police — Every breath you take — Фильмы

The Cure — Boys don’t cry — Видели ночь

Понятно, что любой, кто слышал приведенные в списке песни и кому медведь не отдавил уши, сразу заметит, насколько ничтожное отношение к реальности имеет весь этот проделанный труд. Понятно, что публика, проводящая подобные разыскания, не очень отдает себе отчет в том, что никакого такого музыкального жанра, стиля, течения и whatever, как пост-панк, не существует, что пост-панк — это просто набор музыкальных приемов и приемов звукозаписи, что, проще говоря, пост-панк это та же поп-музыка, что и прежде, но уже проинформированная панком о том, что для достижения своих целей совершенно необязательно сгонять на сцену целый оркестр, играть двадцатипятиминутные композиции и глушить зал титанической мощью акустических систем. Понятно также и то, что наш средний слушатель, воспитанный на советском еще notion об аутентичности и оригинальности искусства как о незыблемых ценностях (СССР давно нет, а мнение это у нас живее всех живых), имеет весьма туманное представление о том, насколько после панка, в эпоху сэмплеров, хип-хопа и постмодернизма, изменилось понятие плагиата. Понятно также и то, что человек, впервые познакомившийся с творчеством the Cure и Joy Division, испытывает шок от той преемственности, вплоть до, действительно, почти плагиата, которую он внезапно начинает слышать в музыке «Кино», и принимается срывать покровы.

Тем не менее, все такого сорта соображения могут объяснить modus operandi подобных изысканий по адресу «Кино», но не дают понять причины их горячности, ибо они в другом.

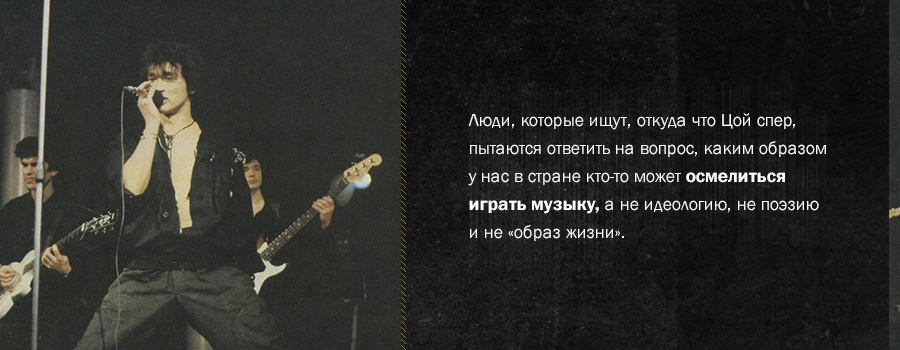

Собственно, цель подобных разысканий состоит вовсе не в том, чтобы развенчать Цоя (хотя многие вдохновляются и этой мотивацией). На самом деле она состоит в том, чтобы попытаться понять, наконец, каким образом на нашей по уши идеологизированной почве существует настолько открыто презирающее всякую идеологию, чисто музыкальное явление. То есть, если сформулировать эту проблематику проще: люди, которые ищут, откуда что Цой спер, пытаются ответить на вопрос, каким образом у нас в стране кто-то может осмелиться играть музыку, а не идеологию, не поэзию и не «образ жизни». Именно это, а не что другое, объясняет настойчивость, с которой лущат творчество «Кино»: людям непонятно, каким образом эти парни обнаглели настолько, чтобы, презрев все конвенции «русского рока», его «социальность», его «тусовочность», его «гражданственность», его «логоцентричность», наконец, просто делать яркую, пластичную, запоминающуюся музыку, способную раскрыть свое содержание из себя, не ссылаясь ни на что и не оборачиваясь в десять слоев социальных и культурных коннотаций.

Не иначе как они это все на Западе сперли, думают люди, ведь у нас же ничего этого никогда не было, у нас тут духовность, социальность, «рок против войны» и глупый скворец. Не наш он какой-то, этот Цой, думают люди, The Cure наслушался, видать.

Рок-музыка у нас никогда не была высказыванием музыкальным: этот факт обеспечивался самой партизанской логикой ее существования. Довольно трудно приниматься играть запрещенную (или хотя бы не сулящую карьерных перспектив, а лишь одни неприятности) музыку из чисто эстетических соображений: затраты не оправдывают возможного отрицательного результата; партизанская музыка, таким образом, всегда оппозиционна. Проблема, однако, была в том, что в СССР быть эксплицитно оппозиционными «режиму» было накладно сверх меры, за это можно было получить по шапке неиллюзорно. В итоге вся фронда нашего рок-н-ролла состояла в иносказаниях и общем ощущении «интеллектуального протеста» против стандартизации идеологического поля. По этой причине в нем стала цениться именно вербальная квазикультурность: уже сама тематика песен, отличавшаяся от репертуарного облика «официальных» ВИА, обладала достаточным градусом диссидентства. Это в итоге и выработало тот характерный, очень трусливый и буржуазно-аккуратный облик протеста нашего рок-н-ролла, что суммировался в песнях «Машины времени» и которому хоть какую-то внятную альтернативу предлагал разве что «сибирский панк». Собственно, сибирский панк был пределом радикализма, возможного в рамках репрессивной советской идеологической машины; дальше идти было некуда.

Это очень трудный выход, он требует большого таланта, так как здесь человек обрекает себя на существование вне (или на периферии) системы разделяемых группой ценностей. Частный человек — вообще весьма хлопотная профессия: частный человек не налаживает нужных идеологических и ценностных связей с группой, необходимых для того, чтобы группа, как было выше сказано, без рассуждений вставала на защиту своего участника, повинуясь любому символическому сигналу. Частный человек всегда сам по себе и сам за себя; с поля боя его будут выносить последним, если останутся силы.

Собственно, именно об этом Цой и поет. Весь его индивидуализм, который в нем принимают за романтику (и он сам, несколько можно судить, интерпретировал его также), — это индивидуализм частного человека, понявшего, что рассчитывать ему не на кого. «Группа крови на рукаве», «Доброе утро, последний герой», и, как итог, «А потом придет она, собирайся, скажет, пошли», — это мировоззрение человека, который не чувствует своей общности ни с кем, кроме самых близких людей, который рассчитывает только на свои силы, да и рассчитывает-то не очень уже, понимая, что существует он в мире по чистой случайности и случайность эта оборвется с первым же социальным сдвигом. Лирический герой Цоя — это человек, сидящий на кухне, пишущий кому-то письмо; человек, занятый частными делами в явном и постоянном ожидании финальной катастрофы. В этом смысле он очень похож на персонажа сломленного и апатичного: но тут нужно помнить, чем кончается «Посторонний» Камю, там, где человек, ожидающий казни, понимает вдруг, зачем все было: «…взирая на это ночное небо, усеянное знаками и звездами, я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира. Я постиг, как он подобен мне, братски подобен, понял, что я был счастлив и все еще могу назвать себя счастливым». И нужно помнить, что этот же человек говорит чуть раньше: «И тогда я понял, что человек, проживший на свете хотя бы один день, мог бы без труда провести в тюрьме сто лет». Человек, ощутивший свою жизнь как нелепый случай в равнодушном мире, ощутивший в силу этого свою непринадлежность группам, уже не апатичен — он просто переживает свою частную жизнь как гениальную случайность, а случайность ее — как самое неизменное и универсальное правило. И вот это и есть содержание песен Цоя и группы «Кино».

арадоксальным образом партикуляризм Цоя и сделал его звездой. Что, впрочем, парадоксально лишь на первый взгляд: идея в том, что люди, исповедующие какие-то более-менее артикулированные групповые ценности, неизбежно ограничивает свою аудиторию слушателями, эти ценности разделяющими.

Разные люди принадлежат к тем или иным, разным группам, чьи ценности так или иначе исключают друг друга; и есть только одна группа, к которой принадлежат все без исключения: эта группа называется «частные люди».

Вот «Кино» спели для них. И практически все частные люди (за вычетом совсем уж сильно индоктринированной групповыми ценностями публики, настолько сильно индоктринированной, что для нее стало невыносимым само представление о существовании частных ценностей) сочли, что Цой поет про них.

А Цой ведь им еще и польстил, сообщив, что в ценностях частного человека много романтики и героики. Удивительно ли, что он стал почти мгновенно знаменит?

В общем, да, удивительно.

Проблема в том, что вся советская поп-музыка пыталась льстить советскому человеку ровно тем же способом: что он, советский человек труда, после тяжелого дня может побыть человеком частным, это его достижение, он завоевал это право и может им гордиться. То есть за партикуляризмом у нас давно уже была закреплена рекреационная ниша: и люди хоть с каким-то социальным слухом это очень четко понимали. Петь песни про простые радости простого человека было западло, и бит-квартет «Секрет», когда он внезапно отважился сделать именно это, выехал ровно на том, что подобный шаг был воспринят как революционный: вот поди ты, поют про все то же, что и группа «Верасы», а не стесняются светить свои лица среди уважаемых рокеров.

Наверное, в этом что-то есть, наверно, тут все не так просто. «Вот мне нравится „Секрет“, — говорил мне в 86 году один мой приятель, каскадер Мосфильма, — вот не боятся парни все делать просто, вот взяли и сделали». То есть «Секрет» выехал на том, что их образ «своих в доску русских битлов» публика восприняла как еще одну версию фронды. Причем не только против советской власти, но и против своих товарищей — угрюмых сложносочиненных рокеров.

Возможно, вы теперь ждете, что я вам сообщу какой-то неожиданный секрет, какую-то рациональную (или социальную) составляющую того факта, что Цою каким-то образом удалось (почти) избежать неприятных последствий оппозиции «конформное частное существование — героическое групповое противостояние». Тем не менее, секрета тут никакого нет, или, точнее, — секрет здесь самый сложный для интерпретации и состоит он в том, с чего я начал: с того, что Цой был просто очень талантливый музыкант и поэт. Его песни пробились к слушателю в силу того, что были очень хорошими, точно сделанными и исполненными песнями;

Именно этого в нем не понимают те, кто критикует его за примитивизм, плагиат и романтическую позу: его музыка и текст его песен настолько экономно, логично и точно выстроены, что люди, не умеющие ценить простое, полагают их глупыми. Особенно многих раздражают аранжировки: рупедия в своей неизбежно хвалебной статье пишет как о чем-то немного досадном о том, что «для песен [„Кино“] характерна определённая навязчивость, многократное повторение одних и тех же слов или мелодий»; претензия удивительная в силу того, что вообще мотор любой музыки и любого поэтического текста составляют повторы, а что до навязчивости их — так, например, в известном всем равелевском «Болеро» две перемежающиеся темы проведены девять раз, и никто покамест не жаловался. Тут, разумеется, можно возразить, что Равель и сделал это намеренно, чтобы подчеркнуть монотонность происходящего; так в аранжировках группы «Кино» повтор — вещь точно так же очевидно намеренная, предполагающая в слушателе готовность оценивать не мелодическое и мотивное, а чисто контекстуальное изменение; в этом смысле песни «Кино» аранжированы на высочайшем уровне артистической смелости: когда смысловое ядро не расцвечивается конформными завитушками из опасений, что «читатель не поймет».

звестность принесла группе «Кино» еще одно, дополнительное испытание: девочек.

Многих в «Кино» раздражает (и всегда раздражало) то, что у него много юных поклонниц (то же самое раздражает людей и в группе «Сплин»). Эта девочкина любовь теми, кого она раздражает, воспринимается как прямое следствие недостаточно качественного, конформного (или, как иногда говорят попросту — «сладенького») содержания творчества того или иного артиста; по умолчанию полагается, что «девочки» не способны любить ничего стоящего. Подобный мысленный пируэт, который является в чистом виде тем, что в логике именуется «предвосхищением основания», вообще характерен для людей, склонных к социальному снобизму: Адорно, например, строил свои рассуждения о высоком и низком искусстве на сходном (и сходно сомнительном) утверждении, полагая, что раз высокому искусству способны предаваться только люди развитые и обладающие свободным временем, то все искусство, которое нравится тем, кто не может похвастать ни первым, ни вторым — заведомо низкое (что, в свою очередь, является эхом известного высказывания Шенберга (я его уже приводил): «Если это искусство, то это не для всех, если это для всех, то это не искусство»).

Тут нужно отдавать себе отчет в априорности подобного мнения: никакой особенной статбазы у него нет; еще нигде, ни в каких исследованиях, не показано, что девочки непременно любят только дрянь и что у хорошего искусства не может быть в поклонниках девочек. Априорность же обычно берется из каких-то собственных неврозов и предпочтений: таким образом, разговор тут сразу перестает быть о Цое и начинается — о его слушателях. Страх «девочек» — штука очень часто сугубо гендерная: несколько параноидальная неприязнь современного мужчины ко всему тому, что «любят девочки», очень часто является проекцией собственной неуверенности в достаточной «мужественности» (как ее понимает социум) своего вкуса. То есть то, что Макс Фриш в своих примечаниях к пьесе «Дон Жуан или любовь к геометрии» вслед за Кьеркегором называет (немного по другому поводу) «неусыпным страхом перед женственностью в самом себе». Подобный страх — вещь не такая уж безобидная: им пропитана вся хип-хоперская эстетика и вся экстремальная металлическая сцена, например, и многие эксцессы того и другого — в первую очередь, разумеется, открытая мизогиния, — это следствие именно подобного страха. Девочки, само собой, опасны, ведь они любят женские журналы, модную индустрию, индустрию звезд и весь остальной этот вот консюмеристский шлак; таким образом, своим прикосновением к чему-либо, как мужчина думает, «подлинному» они как бы «запомоивают» это подлинное. Так это или нет на самом деле — вопрос дискуссионный, но тут нужно понимать, что к музыке кого бы то ни было это все имеет весьма малое отношение.

quote

Не вполне понятно, однако, почему это непременно плохо: разумеется, если где-то только одно «нежное и романтичное», то место этому в мусорной яме, но очевидно, что случай группы «Кино» — не тот случай. Тем не менее, многие из тех, кто порицает Цоя из-за его поклонниц, очевидным образом боятся случайно вляпаться в нежное и на всякий случай отрицают все явление целиком. Это невроз, с ним стоит бороться.

ораль всей этой истории была показана давным-давно в чрезвычайно известном так называемом Хоторнском эксперименте, проведенном в 1928 году на фабрике по сборке телефонных аппаратов, которые, понятно, собирали женщины: замордованные тейлоровским подходом работницы конвейера, о котором все мы слышали массу чудовищных вещей. Вкратце дело обстояло следующим образом: на заводе прошла плановая замена ламп, и внезапно обнаружилось, что производительность труда работниц увеличилась. Тогда была вызвана группа инженеров (а за ними и социологов), которые стали экспериментировать со светом. Поначалу возникло логичное предположение, что с правильным освещением работницы лучше справляются со своими задачами; но после новой смены ламп производительность не повысилась, а позже и вовсе стала падать. После некоторого числа опросов стала понятной куда более сложная вещь: оказалось, что несчастные эти женщины реагировали не на свет ламп, а на людей, которые их устанавливают. Те спрашивали, как им удобнее, между делом интересовались, чем те заняты и как у них дела — и все это оказалось для самооценки работниц невероятным стимулом. К ним отнеслись как к людям, чуть ли не впервые в их рабочей карьере, и они поторопились соответствовать ожиданиям.

В социологии этот эксперимент используется как пример того, как фигура исследователя и ощущение причастности к эксперименту модифицируют результат исследования, но мы отсюда можем вынести и более общий урок: разумеется, группы, субкультуры, коллективная идентичность и все такое — очень полезно и хорошо; это позволяет выживать, адаптироваться и находить людей со сходными вкусами. Но на исходе дня (а иногда и прямо посреди его) человек все равно остается частной, не обобществленной единицей, которой нужно, чтобы ей показали, где героика и где повседневный смысл именно его частного существования. Свет ламп, прозелитизм и миссия — дело важное, однако более всего человеку нужно, чтобы окружающий мир обратил на него внимание.

И Цой, с его сотни раз осмеянной фиксацией на реакциях частного человека, на всем этом синем цветке газа, пачке сигарет и размыкающем малый мир самолете с серебристым крылом, дал частному человеку это внимание. Не снисходительное, сюсюкающее внимание — а уважительное, возвышающее внимание человека, который понимает всю неизбежную важность небольших дел, небольших реакций и небольших предметов частного быта. Который видит, что именно они лежат в основе мира, и готов об этом рассказать, не боясь, что коллеги станут его упрекать, как это говорилось в советские времена, в «мелкотемье».

За это его, собственно, и любят.

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!

[…] Рондарев про Кино Рондарев про БГ […]