Когда говорят о внешней политике первого русского императора, неизменно вспоминают образ «окна в Европу», которое он «прорубил». Но эта яркая метафора, брошенная когда-то Пушкиным, на самом деле не столько проясняет суть произошедшего, сколько запутывает и искажает картину политики Петра — возможно, величайшего из русских монархов.

Ведь что подразумевает идея «прорубаемого окна»? Была глухая стена, жизнь по обе стороны которой протекала совершенно независимо, параллельно, не пересекаясь. Потом пришел харизматичный «царь-плотник», взял топор и проделал в стене дыру. Но никакой глухой стены между Россией и «Европой» для Петра не существовало. Россия для Петра была неотъемлемой, органичной и важной частью Европы, свободный доступ к которой временно затрудняли локальные геополитические обстоятельства — гегемония Швеции на Балтийском море. Так что Петр думал не о прорубании окон, а скорее о восстановлении нарушенного кровоснабжения в одной из частей тела единой европейской цивилизации. И долгосрочной целью мыслилась не свободная циркуляция товаров (это была всего лишь ближайшая, промежуточная задача), и уж точно не «преодоление отставания», а активное участие России в большой европейской политике.

Собственно, это участие началось сразу же с принятием курса на конфронтацию со Швецией. Заметьте, никто не думал о том, как бы получше вписаться в существующий миропорядок, никто не вел речи о «сотрудничестве с нашими шведскими партнерами» — вместо этого Петр сходу решил, ни много ни мало, перекроить весь геополитический расклад сил в Северной Европе в интересах России. Так, для начала. При этом он ни на минуту не представлял себе этот эпизод как изолированное действо на задворках континента, тем более — как экзистенциальное «цивилизационное противостояние» святой Руси коварному Западу. Как только царь пришел к выводу, что долгосрочные интересы России требуют ликвидации шведского владения Балтикой, он — как всякий нормальный европейский государь — начал искать союзников, которые могли бы помочь в решении поставленной задачи. При этом он исходил как из обычных геополитических соображений (известный европейский принцип — «всегда дружить через голову соседа»), так и из исторической ситуации (за время своей гегемонии начиная с эпохи Тридцатилетней войны Швеция успела наделать немало врагов). Поэтому выбор союзников был очевиден. Собственно, антишведский союз в прибалтийском регионе к тому времени уже практически сложился, хотя решительное вступление в него России послужило, несомненно, «последней соломинкой», подтолкнувшей все стороны к активным действиям.

Во-первых, нашим союзником стала Дания — главный морской соперник Швеции, чьи стратегические интересы пересекались со шведскими самым радикальным образом. Датчане контролировали выход из Балтийского моря (в те времена «шведского озера»), поэтому Дания стала логичной следующей целью для любого амбициозного шведского монарха, о чем прекрасно знала. Вторая всерьез обиженная шведами держава в регионе — Речь Посполитая: следует помнить, что в свое время именно шведская агрессия (знаменитый «Потоп») положила конец польским претензиям на гегемонию в Восточной Европе, привела к отторжению ценных территорий, финансовому разорению и политической дестабилизации страны. К началу XVIII века Речь Посполитая оказалась в личной унии с Саксонией, поскольку саксонского курфюрста-электора Августа Сильного в 1697 году избрали еще и королем Польши. Курфюрст был видной фигурой в политике своей эпохи, лелеял мечты об укреплении королевского трона, а потому серьезно относился к доставшимся ему в наследство польским территориальным претензиям. Швеция для него была недвусмысленным врагом, и именно Август первым задумался о сколачивании коалиции.

Считается, что первый европейский союз Петра оказался неудачным, но с точки зрения становления России как великой державы он вполне выполнил свою функцию. Да, Петр рассчитывал на более весомую помощь от своих союзников, но никто не мог предвидеть, что молодой шведский король окажется столь талантливым и дерзким полководцем, поэтому просчет простителен. Дания оказалась выведена из войны очень быстро, а вот польско-саксонский союзник сумел оказать России ценную помощь — король-курфюрст отвлек на себя внимание Карла XII в самый тяжелый для русских момент, после поражения под Нарвой, и заставил шведского короля изрядно погоняться по просторам Прибалтики и Речи Посполитой, что дало Петру время на претворение в жизнь военных реформ. Карл одержал победу над Августом, и Россия оказалась один на один со Швецией, но более-менее готовой к новому раунду противостояния. Не вызывает сомнений, что, если бы Россия не заключила союз с Августом Сильным, а попыталась изначально противостоять Швеции самостоятельно, Северная война, скорее всего, закончилась бы куда быстрее, и имела бы плачевные результаты. В том, что война завершилась блестящим русским успехом, большую роль сыграл правильный расчет Петра, грамотная расстановка сил и выбор позиции перед началом войны — что, как известно, само по себе уже половина победы.

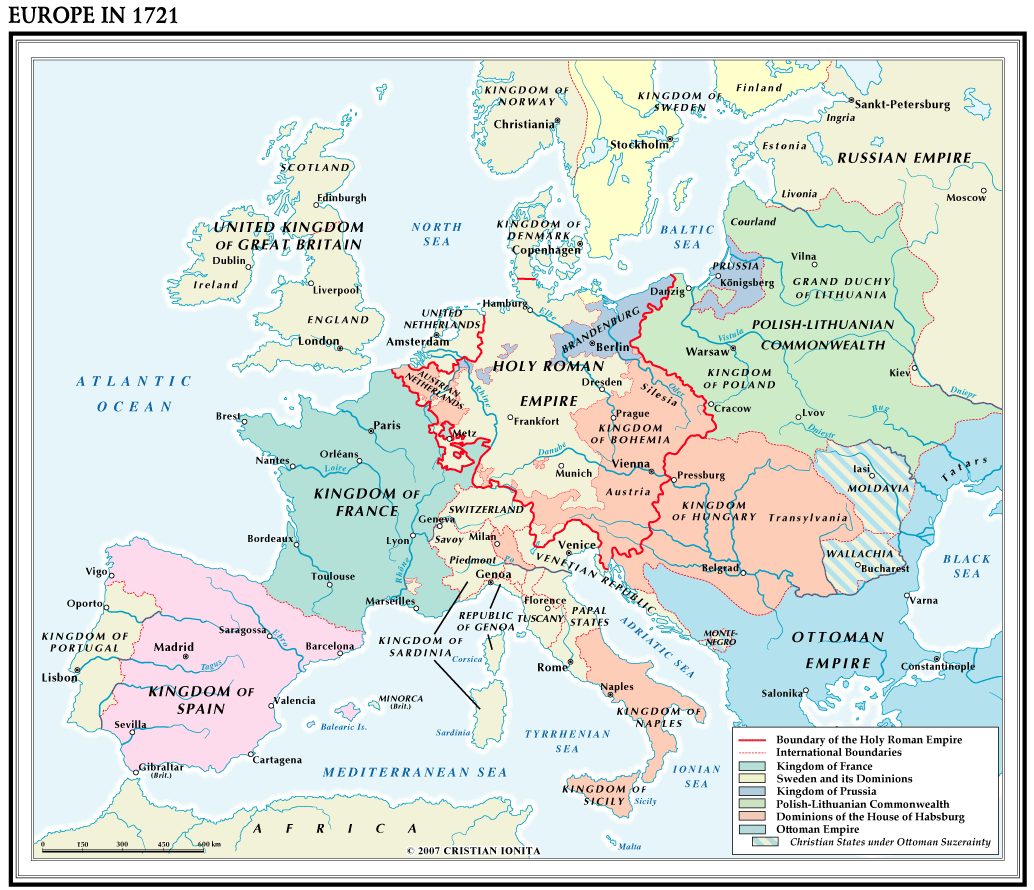

Географические карты иногда играют злые шутки с историками. Глядя на схемы Северной войны, которые мы помним по школьным учебникам, легко поддаться соблазну и счесть эту войну для России сугубо оборонительной.

Кликните для увеличения

Самая яркая и запоминающаяся деталь этих карт — это глубокое шведское вторжение на русскую территорию, закончившееся разгромом под Полтавой. Это вторжение неминуемо вызывает ассоциации с другими известными «вторжениями с Запада» — польской интервенцией, походом Наполеона, планом «Барбаросса»… Однако здесь есть одно очень важное отличие. Северная война не была оборонительной для России и не задумывалась как таковая. Крайне сомнительно, чтобы и Карл XII изначально замыслил какой-то поход на Москву или вообще глубокое вторжение на русскую территорию. Для обеих сторон ситуация вторжения стала всецело вынужденной — Россия потерпела неудачу на первом этапе боевых действий в Прибалтике, а Швеция не смогла нанести русским решительное, нокаутирующее поражение. С русской точки зрения, Северная война изначально была направлена на радикальный пересмотр — даже слом — существующей геополитической ситуации, со шведской точки зрения — напротив, на сохранение status quo. Позиция России накануне войны походила на положение Германии перед Первой мировой — мощная держава, несправедливо обделенная в текущей версии раздела мира, лишенная достойного ее места в мировой политике, надеялась резким ходом «ва-банк» изменить расклад на более благоприятный. В отличие от Германии, Россия это удалось.

Географическое положение России было существенно более выгодным, чем у Германии, и это немало способствовало ее успеху. России почти не приходилось беспокоиться о войне на два фронта (попытки Карла втянуть в активные боевые действия Турцию не имели желаемого эффекта — в конечном счете Петру удалось нейтрализовать эту угрозу). Кроме того, России все-таки не противостояла прочная коалиция великих держав — даже после распада первого антишведского альянса Петру удавалось искать и находить союзников в Западной Европе за спиной у шведов — залогом была эффективная дипломатия в сочетании с громкими успехами русского оружия. Никакой международной изоляции России не получилось. Более того, Петр ни на минуту не выпускал из поля зрения наступательные цели войны. Причем не только ближние, тактические цели (обеспечение выхода к Балтийскому морю), но и гораздо более глобальные.

Историки часто концентрируют почти все свое внимание на прибалтийском театре военных действий. Разумеется, он очень важен. Здесь Петр отвоевывал ту территорию, которую собирался сделать основным плацдармом для дальнейшего развития Империи — не зря именно сюда он перенес свою столицу. Отечественные историки при этом часто упирают на то, что император вроде как возвращал России тот выход к Балтийскому морю, который у нее когда-то был. В этом есть определенное лукавство —несмотря на все исторические связи с Балтикой, русское государство до XVIII века никогда не контролировало прямо ни один порт, расположенный непосредственно на балтийском побережье. Но даже если оставить этот факт без внимания, поддерживать версию о чисто оборонительном (или «ирредентарном» — нацеленном на возврат утраченных когда-то территорий) характере Северной войны становится очень сложно, если оторвать взгляд от Прибалтики и взглянуть на другие направления петровской политики в то же самое время.

Петр начал всерьез «проецировать мощь» новорожденной Империи на Запад, как только это позволила стратегическая ситуация. Уже в 1711–1712 гг. русская армия вместе с союзниками вовсю воевала в Северной Германии. Кампания эта носила в некотором роде «гибридный» характер, ибо чисто военные усилия сочетались с политическими и дипломатическими. Это был эффективный коктейль, имевший своей целью не только непосредственный разгром Швеции (путем удара по принадлежащим ей или зависимым от нее территориям на южном берегу Балтики), но и создание задела для последующего вмешательства России в политику региона — и Европы в целом. Чтобы оценить стратегическое видение Петра Великого, давайте посмотрим на его западную дипломатическую кампанию чуть подробнее.

Все дипломатические меры Петра можно разделить на две категории, «тактическую» и «стратегическую». Первая обеспечивала сиюминутные потребности ведения войны — к ней относятся обычные военные альянсы (например, та польско-датско-русская коалиция, с которой все и началось). Эти союзы нельзя назвать особенно прочными — они неоднократно менялись на протяжении войны. Неизменной оставалась лишь общая цель, остальное подчинялось практической необходимости. Петр Великий вполне мог бы использовать знаменитую коронную фразу, девиз британской дипломатии более поздней эпохи: при нем у Российской Империи действительно были не постоянные союзники, а постоянные интересы.

Однако существовала и другая категория дипломатии — стратегическая. Она обслуживала не сиюминутные и преходящие, а долговременные интересы России. Такие союзы создавались с расчетом на поколения вперед, их Петр рассчитывал передать в наследство своим преемникам. Именно они приоткрывают завесу над тем, как первый русский император видел Россию и ее место в мире.

С практической точки зрения эта «стратегическая дипломатия» была представлена, прежде всего, династическими браками. В Европе XVIII века монархия еще оставалась вполне реальным и полновесным институтом политической жизни. От личности монарха зависело очень многое. Браки между династиями порой создавали гораздо более прочные и долговечные связи, чем обычные договоры о дружбе и военном союзе, которые многие монархи эпохи абсолютизма нарушали легко и без лишних угрызений совести. А если одному и тому же человеку случалось унаследовать более одной короны одновременно, политическая карта могла радикально измениться без всякой войны. Примеры перед глазами — та же Польско-Саксонская уния, английский Ганновер… Поэтому логично и ожидаемо, что именно династический брак стал излюбленным инструментом императора, твердо решившего сказать свое веское слово в европейской политике.

Петр, разумеется, начал со своего сына. В 1711 году он женил царевича Алексея на Шарлотте Христине Софии, кронпринцессе Вольфенбюттельской. Этот брак говорит об очень многом. Помимо того, что невеста принадлежала к очень уважаемому и древнему немецкому роду, она еще и приходилась родной сестрой императрице Елизавете Христине — царевич становился, таким образом, шурином кайзера («цесаря», как говорили тогда в России) Карла VI. Это не просто статусный брак — это своеобразное дипломатическое заявление, подготовившее почву для принятия правителем России императорского титула. В политическом смысле это недвусмысленная ставка на долговременный союз с Австрией и на долговременное же участие в судьбах Германии в целом. Брак Алексея и Шарлотты заложил один из краеугольных камней русской внешней политики на 100 с лишним лет вперед, предопределил участие России во многих войнах и подтолкнул к выбору одного из магистральных направлений экспансии. Опала и смерть царевича Алексея ровно ничего не изменили — выбор уже был сделан и признан обеими сторонами, сын Алексея и племянник австрийского императора со временем унаследовал русский трон как Петр II. Переход трона к другим ветвям династии не повлиял на закрепленную концепцию внешней политики.

Этим Петр не ограничился — его стратегическое видение требовало гораздо большего, чем просто союз с одной из доминирующих сил в Европе. Прилепиться к одному из «сильных мира сего» и собирать дивиденды — участь сателлита. Российская Империя была достойна совсем иной роли. Поэтому Петр самым решительным образом порвал с прежней династической политикой Романовых — пассивной и изоляционистской по своей сути.

Раньше царевны из правящего дома были обречены на безбрачие. Это объяснялось просто: любой возможный жених в пределах России — по определению подданный царя, и такой неравный брак несовместим с достоинством династии. Брак же с иностранным принцем или монархом неминуемо означал для русской царевны необходимость смены веры, что несовместимо уже с идеологией православной исключительности. Поэтому бедных дочерей и сестер русских монархов в долговременной перспективе ждала только одна дорога — в монастырь.

Петр Великий совершенно справедливо рассудил, что в эпоху абсолютной монархии незамужняя молодая принцесса — это ресурс, стоящий хорошего экспедиционного корпуса, и впустую разбрасываться такими ценностями негоже. Отныне царевен надлежало выдавать замуж для достижения наибольшего внешнеполитического эффекта. Эта династическая реформа Петра знаменует радикальный поворот в русской внешней политике — от пассивной роли к активной, к агрессивному и последовательному продвижению и отстаиванию национальных интересов — причем национальных интересов, понятых прагматически и обладающих дальним разбросом.

Практическое применение этого принципа Петр начал со своих племянниц, дочерей брата и изначального соправителя царя Ивана. В качестве «пробного шара» в 1710 году царевну Анну Ивановну (ту самую, которой впоследствии предстояло стать императрицей) выдали за герцога Филиппа Вильгельма Курляндского. Не самое грандиозное, но весьма важное предприятие — союз прочно привязывал к России критически важную прибалтийскую территорию, сохранявшую пока формальную независимость. Забегая вперед, можно сказать, что этот ход удался.

Окрыленный удачей Петр продолжил свое брачно-дипломатическое наступление. В 1716 году в Данциге сыграли свадьбу второй царской племянницы, Екатерины Ивановны, с Карлом Леопольдом, герцогом Мекленбург-Шверинским. Союз не ограничивался только браком и был весьма далеко идущим: согласно подписанному договору, Россия брала Мекленбург под свою защиту и обещала передать герцогству часть территории, подлежавшей аннексии у Швеции (напомним, еще вовсю шла Северная война). В Мекленбурге на неопределенный срок размещались русские войска, причем специально оговаривалось, что они призваны защищать власть герцога не только от внешних врагов, но и от внутренней смуты, от возможных мятежей мекленбургского дворянства.

Еще раз: стратегически расположенное северогерманское герцогство (на побережье Балтики, в непосредственной близости от шведской и датской границ) становилось полноценным протекторатом Российской Империи и по сути русской военной базой. Эта территория представляла собой плацдарм, с которого Россия могла грозить не только своим врагам, но и вчерашним союзникам, тем же датчанам, да и вообще «показывать флаг» много кому. Петр явно не собирался уходить из Германии.

Дальше — больше. Принцессы подрастали, династическое наступление продолжалось. На очереди были собственные дочери Петра.

В 1721 году — сразу после победы в Северной войне — в Россию по высочайшему приглашению приехал голштинский герцог Карл Фридрих. По соглашению ему предстояло выбрать себе в жены одну из дочерей Петра — Анну или Елизавету. Он пробыл в гостях при петербургском дворе четыре года — в 1724-м за него наконец официально просватали Анну Петровну, а сама свадьба состоялась год спустя, уже после смерти императора.

Чтобы оценить геополитическое значение этого шага, нужно представлять себе, что такое Шлезвиг-Гольштейн. Это одно из самых стратегически важных в силу своего расположения северогерманских герцогств. Расположена область аккурат на границе между Германией и Данией, у основания Ютландского полуострова, и омывается с одной стороны водами Северного моря, а с другой — Балтийского. С давних пор она представляла собой вечный камень преткновения и вечное яблоко раздора между Германией (точнее, той силой, которая в тот момент господствовала в Северной Германии) и Данией. Население его было смешанным, с очень весомым датским меньшинством. Исторически две его части — Шлезвиг и Гольштейн — тяготели каждая в свою сторону: Шлезвиг предпочитал датчан, Гольштейн ощущал себя более немецким. Трон занимала немецкая династия. По результатам Тридцатилетней войны герцогство оказалось под протекторатом Швеции, но Дания при каждом удобном случае была готова заявить свои права — именно это сделали датчане в самом начале Северной войны, подкрепив претензии военным вторжением.

Европа в 1721 году. Нажмите для увеличения

Вопрос о принадлежности Шлезвиг-Гольштейна так и не разрешился. В XIX веке именно он во многом послужит катализатором объединения Германии вокруг Прусского королевства. Но в 1720-е годы слабая Пруссия еще не могла заявлять весомые права на герцогство. Теперь, когда мощь Швеции, прежнего гегемона на севере Германии, рухнула, именно Россия собралась занять шведскую нишу в регионе. Если присовокупить намечавшийся протекторат над Голштинией к уже имевшемуся Мекленбургскому, вполне очевидно, что Россия, по мысли Петра, должна была стать не просто хозяйкой Балтийского моря, но и вершительницей судеб Германии — а тесный родственный союз с императором Священной Римской империи придавал бы этому полуофициальному статусу ауру легитимности.

Более того, господство в Северной Германии (и подразумевавшееся постоянное наличие там значительной группировки русских войск) давало бы в руки России серьезные рычаги давления, выходящие за пределы региона. Давления, во-первых, на Данию — со вполне реальной перспективой мирными или не очень способами поставить под полный контроль Зундский пролив, полностью и без оговорок превратить Балтику в русское озеро, и получить прямой выход уже в Северное море. Во-вторых, Россия получила бы очень весомый аргумент для давления на Британию. Ахиллесовой пятой британской короны весь XVIII век считались ее континентальные владения в Ганновере: английские короли тряслись над сохранностью своего немецкого герцогства едва ли не больше, чем над безопасностью самой островной метрополии, каковой факт систематически использовали в своих целях враги англичан. При русском господстве в Северной Германии Ганновер оказывался в пределах досягаемости русского экспедиционного корпуса.

Последний, но тоже весьма весомый фактор — брак дочери Петра (притом старшей) с голштинским герцогом открывал дорогу к династической унии — и не с относительно мелким, хоть и важным Шлезвиг-Гольштейном, а со вчерашним противником — Швецией. Уния впоследствии едва не состоялась — потому что родившийся от этого брака мальчик, Карл Петер Ульрих (названный одновременно в честь русского и шведского монархов), оказался наследником обеих корон. В создавшейся политической ситуации ему пришлось выбирать — и он стал русским императором Петром III. При условии полной военной гегемонии России в регионе выбирать, может быть, не пришлось. Таким образом, голштинский брак давал шанс добиться гегемонии надо всей Скандинавией. Вот вам и «непонятные немецкие князьки», по поводу которых так любили морщить нос советские историки…

Но позвольте, если этот союз был так важен и перспективен, почему же с ним так долго тянули? Ведь вопрос принципиально решился, напомню, еще в 1721 году, а свадьба состоялась лишь в 1725-м. Неужели герцог так долго не мог выбрать между двумя дочерями?

Дело в том, что Петр параллельно вел еще одну серьезную дипломатическую игру — по поводу замужества Елизаветы — и пока вопрос не разрешился окончательно, предпочитал держать запасные варианты открытыми. Елизавета Петровна, слывшая в юности писаной красавицей, считалась особо ценным династическим ресурсом — и, кроме того, любимой дочерью императора. Понятное дело, что важный голштинский союз не хотелось упустить. Но существовал реальный шанс заполучить для Елизаветы еще более престижного и перспективного жениха. Одновременно императору не хотелось оставить дочь совсем не у дел, если другой проект сорвется, а Карл Фридрих окажется уже занят. Вполне возможно, что император дал официальное согласие на брак герцога с Анной тогда, когда более-менее уверился в достижимости и реальности своего последнего династического проекта — в полном смысле этого слова коронного. Затем преждевременная и неожиданная для современников смерть Петра смешала все карты, последний триумфальный брак не состоялся, а Елизавета Петровна спустя без малого 20 лет заняла русский престол.

Что же это был за проект?

Из письма императора русскому посланнику во Франции князю В.Л. Долгорукому, написанного в 1721 году, известно, что еще за два года до того, будучи в Париже, Петр имел беседу с королевой-матерью на предмет возможного брака между Елизаветой и юным королем Франции Людовиком XV (они были почти ровесниками). Однако «пространно, за скорым отъездом, не говорили». Теперь Петр поручил Долгорукому возобновить переговоры.

Задача не из легких. Русский император, да еще после громкого триумфа над Швецией, стал весьма ценным союзником даже для правнука Короля-Солнца. Однако Версаль всерьез смущали некоторые детали — во-первых, французы отлично знали, что цесаревна рождена до брака своих родителей. Во-вторых, о происхождении ее матери и об истории ее знакомства с императором по Европе ходили истории одна колоритнее другой. Политический интерес — политическим интересом, симпатия — симпатией, но XVIII век, как ни крути, оставался церемонной эпохой, а французский двор более чем какой-либо другой был одержим вопросами происхождения и статуса. В лоб русскому послу никто об этом не говорил, но французы старались мягко перевести разговор непосредственно с королевской особы на другие достойные кандидатуры. Петр, видимо, и сам это понимал, и, судя по всему, готов был к разумным компромиссам. В качестве реального варианта рассматривался брак Елизаветы с ближайшим родственником короля, принцем крови, Луи-Филиппом, герцогом Шартрским. Насколько можно судить, план предусматривал дальнейшее избрание Луи-Филиппа королем Польши. В случае реализации это означало бы почти полный контроль России над Восточной Европой — и, разумеется, наведение прочных мостов с Францией.

Не все в Версале желали дальнейшего усиления позиций России в Европе. Французский посланник в Петербурге, Жан Кампредон, опытный и весьма влиятельный дипломат, был сторонником брачного проекта и весьма активно проталкивал его всеми доступными ему способами. Складывается впечатление, что переговоры продвигались хоть и непросто, но неуклонно, и к концу жизни Петр вполне уверился, что они увенчаются успехом.

Здесь следует сказать о том, что означал бы союз России с Францией на фоне сложившейся системы международных отношений того времени. Мы помним, что Россия к тому моменту уже больше 10 лет состояла в династическом союзе с Австрией. Австрия и Франция тогда считались традиционными врагами. Насколько возможно было состоять в союзе одновременно с обеими державами? Надо ведь понимать, что предлагая посадить французского принца на трон Польши, Петр фактически приглашал злейшего (как казалось всем современникам) врага кайзера в сферу его, кайзера, потенциальных интересов. Вряд ли это вызвало бы бурный восторг в Вене. С другой стороны, теперь мы знаем, что всего через 30 лет Франция и Австрия из непримиримых врагов превратятся в друзей и союзников, причем Россия окажется с ними в одном лагере. Что это? Тонкое политическое предчувствие? Ставка опытного игрока, не желающего класть все яйца в одну корзину? Внешнеполитические симпатии императора изменились после его второй поездки по Европе в конце Северной войны? Или у Петра зарождалась концепция принципиально нового общеевропейского порядка, в котором России отводилась центральная роль? Боюсь, мы никогда уже не узнаем этого достоверно.

Ясно, что Кампредон был прав, когда писал в 1722 году, что если Петр проживет хотя бы 10 лет, Россию ждут еще более грандиозные перемены и успехи. Ибо, как написал мудрый француз, «ежедневный опыт доказывает, что твердостию и смелостию из этого народа можно сделать все, что угодно».

[…] Также читайте: Стратегическое видение Петра Великого […]

[…] Также читайте: Стратегическое видение Петра Великого […]

[…] Также читайте: Стратегическое видение Петра Великого […]