Химия и жизнь композитора Бородина

Артем Рондарев об Александре Порфирьевиче Бородине

Александр Порфирьевич Бородин — фигура уникальная для музыкального (не одного лишь русского) мира в том смысле, что он был одновременно первоклассным композитором и химиком мирового уровня: этот факт не только существенно повлиял на продуктивность его в обеих областях, о чем речь ниже, но и создал, кажется, первый прецедент того, что спустя сто лет стало известно как конфликт «физиков» и «лириков», потому что музыкальный мир полагал, что он занят порядочным вздором в своих лабораториях и оттого пренебрегает своим подлинным призванием, в то время как мир естественнонаучный призывал его поскорее бросить занятия музыкой и предаться, наконец, науке. Сходство тут разительно настолько, что даже формула конфликта, которая в 60-е годы прошлого века звучала как «Лучший физик среди бардов, лучший бард среди физиков», была произнесена в адрес Бородина недоброжелателями почти в этом же виде: «А, это тот Бородин, которого химики считают музыкантом, а музыканты — химиком».

ородин был незаконнорожденным ребенком: отец его, Лука Степанович Гедианов, был князем, которого Стасов, первый биограф Бородина, без особенных оснований называет «имеретинским», мать, Авдотья Константиновна Антонова (во втором браке Клейнеке), — мещанкой родом из Нарвы. Появился он на свет в Петербурге, по старому стилю — 31 октября, а по новому — 12 ноября 1833 года (у Стасова указан неверный 1834 год, эта ошибка взялась со слов самого Бородина, который в силу известной рассеянности в какой-то момент стал путать год рождения). Записан он был, по обычаю, сыном камердинера Гедианова, Порфирия Бородина, и его жены Татьяны, и подлинную мать свою в связи с этим до конца дней называл «тетушкой» или «тетенькой». Отцу его на момент рождения сына было 59 лет, в его доме мальчик прожил до пяти — шести лет, князь с ним общался мало и только выказывал намерение отдать его, как подрастет, в сапожники.

Родители Бородина и сам будущий композитор

Бородин в юности

Бородин в юностиГлядя на его взрослые портреты, трудно поверить, что в детстве он был мальчик болезненный и слабый и сохранил эту слабость до самой юности, так что когда Медицинская академия по окончании им учебы вознамерилась послать его на стажировку за границу, то члены ее высказывали сомнения, стоит ли отравлять бог весть куда человека с таким плохим здоровьем. Немало тому способствовало изнеженное воспитание: мать его, женщина очень простая, страшно баловала сына и называла «мой сторублевый котик». Мальчик он был тихий, застенчивый и изнеженный настолько, что, по его собственным словам, говорил о себе в женском роде — «Я пришла», «Я ушла» — и любил играть в куклы с двоюродной сестрой. Несмотря на то, что Авдотья Константиновна была женщина необразованная, с неразвитым вкусом, большая поклонница сентиментальных романов и романсов, воспитание ему она постаралась дать хорошее, хотя и полностью домашнее: университетов она не любила за то, что там вечно случаются какие-то революции, а военную службу считала пустой тратой времени; таким образом, в 16 лет она записала его в купечество 3-й гильдии по Тверской губернии, а до того времени нанимала ему самых разных учителей.

В детстве он обнаружил склонность к музыке и естественным наукам, но ни в той, ни в другой области вундеркиндом никто из тогдашних знакомых и друзей его не вспоминает. В двенадцать лет он подружился с Михаилом Щиглевым, впоследствии весьма известным преподавателем музыкальной теории, и тот, как мальчик очень одаренный и развитой, оказал на Бородина большое влияние: вместе они учились играть на инструментах — Щиглев на скрипке, Бородин на виолончели, — вместе и разыгрывали пьесы. Бородин позже занятия виолончелью оставил, так как не обнаружил в себе достаточного исполнительского таланта и называл свою игру «пакостной»; другие отзывались о ней более вежливо, но тоже не считали ее чем-то хоть сколько-нибудь выдающимся. Музыкального образования у него в итоге не было даже не то чтобы систематического, а и хотя бы какого-то порядочного домашнего. Мать наняла ему учителей — флейтиста из Семеновского полка и немца-пианиста по фамилии Порман, которого Щиглев называет преподавателем «не мудрым», и только. В итоге выучился он почти всему сам; дилетантизм такого рода был отличительной чертой всех участников балакиревского кружка, которого Бородин позже сделался деятельным участником, что давало повод недоброжелателям много на сей счет зубоскалить.

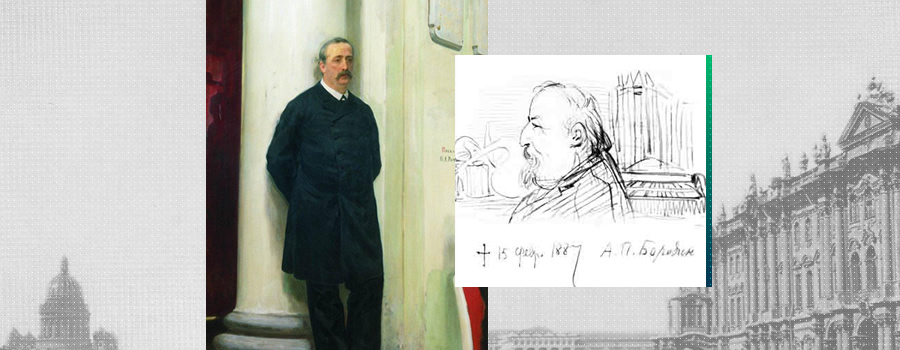

Проф. Н.Н. Зинин

Проф. Н.Н. ЗининС химией дело обстояло примерно тем же образом: Бородин сделал себе лабораторию, где ставил кое-какие опыты, но даже преподавателя по естественным наукам у него не было. Тем не менее когда пришло ему время получать высшее образование, он без труда поступил в Медико-хирургическую академию «своекоштным вольнослушателем», то есть, говоря по-нынешнему, — на платное место, что, быть может, пошло ему на пользу, так как бесплатно здесь учили только с условием, что после выпуска человек будет обязан отслужить десять лет на военной службе. Медико-хирургическая академия в то время считалась передовым местом, и недаром ее окончил, например, тургеневский Евгений Базаров; Бородин, кстати, едва не кончил жизнь по-базаровски, когда во время обучения решил проинспектировать пальцем степень разложения трупа, палец наколол о кость и отравился трупным ядом, от чего едва выздоровел. Тем не менее больше чем медицина его по-прежнему интересовала химия, так, что он попросился на курс профессора Николая Николаевича Зинина, создателя русской химической школы и первого президента Русского химического общества. Зинин поначалу отнесся к просьбе студента-медика иронически, так как не слышал еще, чтобы медики могли переучиться на химиков, однако вскоре распознал в Бородине талант и стал его считать своим лучшим учеником.

Создатели Русского химического общества. Бородин в центре

Примерно к этому же времени относится и первое знакомство Бородина с Мусоргским, которого первый описывает тогда человеком тщеславным и фатоватым: «М. П. был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком: мундирчик с иголочки, в обтяжку, ножки вывороченные, волоса приглажены, припомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские. Манеры изящные, аристократические, разговор такой же, немного сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами, несколько вычурными. Некоторый оттенок фатоватости, но очень умеренной. Вежливость и благовоспитанность необычайные. Дамы ухаживали за ним». Мусоргский, которому тогда было семнадцать лет, сообщил Бородину о своем намерении стать композитором; Бородин отнесся к этому сообщению точно так же, как и Зинин к его просьбе учить его химии, — иронически: себя он считал дилетантом, не имел амбиции делаться серьезным сочинителем и желание «офицерика» оценил через призму своих собственных представлений. Вообще в этом плане карьера его развивалась в высшей степени необычно: для музыканта и двадцать лет уже считается поздним сроком, чтобы профессионально приступать к музыке; а Бородин почти до тридцати о деятельности профессионального композитора даже не помышлял, занимаясь сочинением урывками между занятиями химией и работой в госпитале (он был прикомандирован к 2-му военно-сухопутному госпиталю ординатором).

Д.И. Менделеев

Д.И. МенделеевПо окончании учебы, как был сказано выше, в 1859 году, он был направлен академией за границу, где провел три года; в Гейдельберге он свел дружбу с Менделеевым; здесь они читали «Колокол» и предавались вольномыслию: об отношении к идее власти молодых ученых может дать представление история, которую рассказывает Менделеев: «В первую поездку с нами случилось курьезное происшествие на железной дороге. Около Вероны наш вагон стала осматривать и обыскивать австрийская полиция: ей дано было знать, что тут в поезде должен находиться один политический преступник, итальянец, только что бежавший из заключения. Бородина, по южному складу его физиономии, приняли сразу именно за этого преступника, обшарили весь наш скудный багаж, допрашивали нас, хотели арестовать, но скоро потом убедились, что мы действительно русские студенты, — и оставили нас в покое. Каково было наше изумление, когда, проехав тогдашнюю австрийскую границу и въехав в Сардинию, мы сделались предметом целого торжества, все в вагоне же: нас обнимали, целовали, кричали „виват“, пели во все горло. Дело в том, что в нашем вагоне все время просидел политический беглец, только его не заметили, и он благополучно ушел от австрийских когтей».

Однако же никакого особенного радикализма в воззрениях Бородин так и не выработал и к большой политике всегда относился весьма равнодушно; взгляды у него были умеренно-либеральные, что впоследствии составило для советских музыковедов серьезную проблему, так как либеральность взглядов не вписывалась в представление о «прогрессивности» членов «Могучей кучки»; в известной обстоятельной биография Бородина, написанной нашим музыковедом и создателем советской школы музыкальной социологии Арнольдом Наумовичем Сохором, очень много места уделено довольно тщетным попыткам оспорить либеральный гуманизм Бородина и представить его умеренной разновидностью «подлинной народности».

Гейдельберге же Бородин познакомился с прибывшей туда на лечение пианисткой, ученицей выдающихся педагогов, Екатериной Сергеевной Протопоповой, будущей женой своей. Екатериной Сергеевна была женщиной талантливой, передовой и немного напоминавшей по повадкам тургеневскую же мадемуазель Кукшину: она страдала астмой, при этом много курила и была подвержена бессонницам, что выливалось у нее в весьма странный режим дня — спать она (а с ней и Бородин) ложилась только в четвертом-пятом часу утра (в отсутствие фейсбука, интернета и удаленных способов работы это очень поздно), вставала днем, так что семья, бывало, обедала лишь в одиннадцатом часу вечера. Бородин, который спать мог только при полной темноте, со спущенными шторами, разумеется, от такого режима очень страдал, и всякий раз, когда жена уезжала куда-либо (как правило, лечиться), заводил себе нормальный распорядок дня — ложился в девять-десять, вставал в семь; жена, что характерно, называла этот режим «богадельней». Представление об привычках Екатерины Сергеевны можно составить из адресованного ей шуточного стихотворения Бородина:

…Целый день сидит,

Пьет чай, табачный дым пускает,

А ночью чашками гремит…

И вплоть до раннего утра

В постели курит, ей не спится.

Когда уж всем вставать пора,

Тогда она лишь спать ложится.

Помимо этого, была она женщина мнительная, боялась всего на свете — шума, лягушек, — и довольно, судя по всему, капризная. Отношение к ней Бородина хорошо показывает эпизод из периода его ухаживания за ней, который Екатерина Сергеевна рассказывает с замечательной умиленностью, не замечая, кажется, всей его двусмысленности:

«Мы с моей знакомой Р. зачастили как-то в Баден-Баден и страсть было как наглупили, увлекшись рулеткой. Бородин испугался за нас, но даже виду не показал. Он разыграл целую комедию, будто крайне нуждается в деньгах, и попросил у меня взаймы почти все деньги, какие у меня тогда были. Отказать ему я была не в силах, но потом с оставшимися своими грошами должна была забыть про рулетку. Уже только гораздо позже узнала я, что А. П. спасал меня».

Бородин и далее кротко сносил ее причуды, хотя под конец жизни настоял все же, чтобы режим жизни немного нормализовать; многие из его знакомых раннюю его смерть напрямую связывают в том числе и с переутомлением, вызванным столь неудобными для него условиями существования. Детей у них не было, однако ж они брали на воспитание девочек из пансионов, селили их у себя дома, обучали их и устраивали затем их судьбу: Бородин постоянно очень трогательно хлопочет о своих воспитанницах и в письмах жене с гордостью сообщает об их успехах.

Екатерине Петровне он при первом знакомстве отрекомендовался «ярым мендельсонистом», что ее, женщину, как уже было сказано, передовых вкусов, неприятно поразило: Мендельсон среди развитых в музыкальном плане русских людей тогда уже воспринимался довольно слащавым ретроградом на фоне подлинных новаторов, которыми полагались Шуман и Лист; Бородин же Шумана тогда еще почти не слышал, что хорошо характеризует уровень его музыкального образования. Вообще вся его музыкальная жизнь до знакомства с Балакиревым, состоявшегося в 1862 году, когда Бородину было уже почти тридцать лет, представляла из себя своего рода спячку: так что недаром он считал Балакирева своим главным учителем, несмотря на то, что тот был на три года моложе его.

Балакирев и Бородин

ернувшись в Россию, Бородин работал в Медико-хирургической академии и там же преподавал студентам-медикам, получив должность адъюнкт-профессора. Параллельно он занимался химическими исследованиями: работал с производными бензидина, затем опубликовал «Исследование о действии брома на серебряные соли уксусной, масляной и валериановой кислот», получил первое в мире фторорганическое соединение — фтористый бензоил, долгое время занимался разработкой продуктов конденсации альдегидов, однако почти тогда же, когда он собирался делать доклад об открытии нового химического соединения, известного под названием альдоль, оказалось, что то же самое открытие сделал французский химик Шарль Вюрц, и Бородин отдал ему приоритет, объясняя это весьма прозаическим и вполне знакомым нам образом: «Моя лаборатория еле существует на те средства, которые имеются в ее распоряжении, у меня нет ни одного помощника, между тем как Вюрц имеет огромные средства и работает в 20 рук». Времени на исследования ему постоянно не хватало; Зинин говорил ему: «Кто гонится за двумя зайцами, тот поймает дохлую курицу! Не подумайте, что я вас ревную к музыке. Не во мне дело, дело в вас. Будь вы семи пядей во лбу, а начнете разбрасываться, и получится пшик. Химия ревнует вас. Она дама строгая и ни с кем своих служителей делить не собирается. Нужно выбирать: или она, или эти ваши музы». Об уровне его как ученого хорошо говорит отзыв Менделеева: «Первоклассный химик, которому многим обязана наука, принес бы еще больше пользы, если бы музыка не отвлекала его слишком много от химии». (Для симметрии, о которой речь шла в самом начале, стоит привести еще и отзыв Стасова: «Равно могуч и талантлив как в симфонии, так в опере и романсе. Но, к несчастью, академическая служба и химическая лаборатория страшно отвлекают Бородина от великого дела — музыки»).

Но не только музыка и химия отнимали его силы: Бородин, по утверждениям всех, кто его знал, был человеком на редкость доброжелательным, порядочным и открытым, всегда и во всем готовым помочь любому, кто к нему обратился: в итоге, по воспоминаниям ученика его, а впоследствии профессора Доброславина, его невозможно было встретить без того, чтобы он сразу не принялся за кого-либо хлопотать. Он постоянно состоял в дюжине самых разных комитетов, и притом не просто формально состоял, но и принимал в них деятельное участие; он ссужал деньги в долг и почти никогда не требовал их возвращать; в его доме всегда кто-то столовался и ночевал; вот вспоминает о нем все тот же Доброславин: «Близкое, задушевное отношение Бородина к ученикам не ограничивалось только лабораторией. Почти все работавшие там были приняты в его семью, как самые близкие знакомые, часто завтракали, обедали и даже ужинали у него, когда оставались долго в лаборатории. Квартира Бородина была, можно сказать, постоянно настежь для всей молодежи».

Еще он был горячим поборником женского образования, и по его настоянию в 1872 году при Медико-хирургической академии были открыты Курсы ученых акушерок, названные позднее Женскими врачебными курсами. Предприятие это было довольно трудное, отношение в то время к женскому образованию в обществе было отрицательным, консервативные публицисты вроде Каткова упражнялись в остроумии по адресу курсисток, называя их «стрижеными девками», и сами курсы разрешили открыть, что называется, скрепя сердце, когда выяснилось, что юные барышни стремятся за границу, где женское образование уже кое-где появилось, и могут там набраться «вольного духу». Просуществовали курсы недолго — менее пятнадцати лет, — после чего были лишены финансирования и разгромлены по распоряжению военного министерства (МХА, при которой они были открыты, являлась организацией в структуре военной медицины), что нанесло Бородину тяжелый удар; но пока они существовали, он был их самым деятельным участником, был казначеем «Общества для пособия лицам женского пола, обучающимся на курсах ученых акушерок при МХА и Педагогических курсах» и устраивал благотворительные концерты, сбор с которых шел на стипендии курсисткам. Студентки его страшно любили; на похоронах его едва ли не самый большой венок был от его бывших подопечных, и написано на нем было «Основателю, охранителю, поборнику женских врачебных курсов, опоре и другу учащихся — от женщин-врачей десяти курсов 1872–1887».

ассеянность его была легендарна: он мог, сидя в своей гостиной с гостями, внезапно начать собираться домой, выйти на улицу без штанов или, вступив с кем-либо в увлекательную беседу, опомниться только спустя несколько часов и сообразить, что ему нужно было в это время делать назначенные дела. Самый примечательный случай, связанный с этой его особенностью характера, рассказывает Стасов: «При открытии Солигаличских вод многие местные барыни осаждали Бородина, молодого и красивого, своими ухаживаниями. Одна из них, вызвавшись однажды довезти его до квартиры, увезла в свое имение, находившееся в нескольких верстах от Солигалича; этого он вначале по рассеянности не заметил. Барыня, красивая и роскошная, призналась ему по приезде, что она его похитила и что он теперь в ее руках. Она переоделась в роскошный пеньюар, угощала его богатым ужином. Но когда ночью она снова его посетила, новая Пентефриева жена нашла своего прекрасного Иосифа крепко и непросыпно спящим. На утро сконфуженный Бородин поспешил уехать».

Слева портрет Бородина авторства И.Е. Репина (1888 г.)

Мировоззрение у него было очень положительное, оптимистичное и, как это часто бывает в случае с сангвиническими людьми, весьма умеренное и острожное; за эту осторожность его много критиковали друзья, а Стасов прямо вывел из обусловленного осторожностью традиционализма форм Бородина единственный его музыкальный недостаток. Действительно, по сравнению с товарищами по балакиревскому кружку Бородин существенно меньший новатор в области гармонии и музыкальных форм, его опера «Князь Игорь» все еще придерживается общепринятых симметричных норм арий и дуэтов, а симфонии имеют вполне стандартное, классицистическое четырехчастное строение; в области гармонии он, разумеется, будучи знатоком народной музыки, пользуется характерными для нее целотонными ладами, однако тоже достаточно умеренно, не как новым способом гармонического строения, но как экзотической краской (в этом смысле Мусоргский и Римский-Корсаков пошли существенно дальше, о чем речь у нас еще впереди). Однако сила и ценность Бородина для русской музыки состояли совсем не в техническом новаторстве.

Балакиревым, как уже было сказано, Бородин при посредстве Мусоргского, познакомился в 1862 году; на тот момент Балакирев уже был признанным лидером кружка, куда входили Кюи, Мусоргский и Римский-Корсаков. Поначалу Бородин отнекивался, когда, прослышав о том, что он сочиняет, его там просили что-либо сыграть; но скоро Балакирев убедил его, что у него большой талант и что ему нужно музыкой заниматься серьезно. Очень скоро от «ярого мендельсониста» в Бородине не осталось и следа: национальный идеал, который в музыке проповедовал Балакирев, захватил его полностью. При понуждении последнего Бородин занялся сочинением симфонии; кружок собирался еженедельно, и на собраниях этих все наброски сочинений его участников проигрывались и подвергались тщательному разбору. Балакирев не был систематическим учителем: Бородин, много к тому времени занимавшийся гармонией, технические вопросы знал едва ли не лучше него. Но у Балакирева был талант показывать в двух словах суть того или иного произведения, отсекать все лишнее и предъявлять сущностное: именно это делало его незаменимым советчиком и наставником. Кроме того, Балакирев был первоклассным и уже к тому моменту известным дирижером; таким образом, у него была возможность пропагандировать музыку своих товарищей.

Первую симфонию Бородин сочинял пять лет — это для него было быстро; в 1867 году она была сыграна силами Русского музыкального общества, и исполнение ее составило веху в развитии русского симфонизма: прежде почти ничего подобного по масштабу в нашей музыке не было; таким образом, Бородина часто называют создателем русской симфонической школы. Прием симфонии публикой был довольно парадоксален — настолько, что разные люди, присутствовавшие на премьере, в зависимости от своих предпочтений сочли это исполнение триумфом либо провалом (характерно, что Стасов в первой версии биографии Бородина писал, что симфония провалилась, и только по настоянию Балакирева после исправил это утверждение).

Симфония №1

По сути, с момента этого исполнения Новая русская школа стала свершившимся фактом, что вызвало в музыкальной среде острую полемику: балакиревский кружок обвиняли в дилетантизме и попытке привить русской музыке, только-только вставшей на путь усвоения европейских тенденций, «реакционный» поворот. Использование Бородиным и его единомышленниками характерных для народного творчества мелодических оборотов и гармоний многими воспринималось как варварство и неблагозвучие; обращение к народным образцам — как опасный популизм. Чтобы оценить уровень и агрессию тогдашних нападок (не только на Бородина, но и на весь балакиревский кружок), стоит, может быть, привести целиком большой отрывок из статьи, написанной о Бородине Германом Августовичем Ларошем, музыкальным критиком, переводчиком и преподавателем Санкт-Петербургской консерватории, для газеты «Голос»:

«Один из членов кружка, г. Бородин, принял случайные секунды трелей листовских за гармонические интервалы, за составные части аккордов, и вследствие этого написал романс («Спящая княжна»), где секунды, везде понятные, как трели, ударяются просто в виде аккордовых частей, в виде консонансов. Трудно объяснить немузыкальному читателю, какая оргия диссонансов бушует в этом романсе, как неуклонно и безжалостно он, так сказать, царапает слух своими секундами; читатель музыкальный и не видавший романса, напротив, едва поверит, что секунды в виде самостоятельных консонансов тянутся в нем, не прекращаясь, несколько страниц. Большая часть этого замечательного произведения написана pianissimo… В произведениях подобных этому pianissimo как будто поставлено из деликатности к слушателю, из сострадания к нему или из чувства стыда. Так иногда разговаривающие при посторонних начинают говорить шопотом такие вещи, которые не решаются произнести вслух… Автор почти в каждом из своих сочинений (симфоний) поставил себе задачей сделать слушателю какую-нибудь неприятность; заглавие одной из них «Фальшивая нота» есть как бы девиз его композиторской деятельности: нужно непременно, чтобы хоть где-нибудь была фальшивая нота; иногда фальшивых нот несколько, иногда (как в «Княжне») большинство фальшиво. Только однажды в его карьере на него, по-видимому, нашло сомнение в избранном им идеале. Он начал усматривать обилие причиненной им какофонии и написал самообличительный романс «Отравой полны мои песни»; но это благодетельное раздумье не было продолжительно и ни к чему не привело, так как прошлого осенью он допустил г. Бесселя до издания трех новых романсов, «фальшивые ноты» которых по-прежнему полны «отравы». Неправдоподобно, но, тем не менее, несомненно, что этот враг и гонитель музыки не лишен композиторского таланта. Наряду с болезненными и уродливыми причудами, которыми усыпаны его сочинения, у него иногда мелькают красивые, полнозвучные и даже богатые гармонии. Очень может быть, что тенденция, влекущая его от прекрасного к безобразному, противоречит его врожденному инстинкту и составляет не более, как плод пресыщения, соединенного с недостаточным художественным образованием… Бородин — преувеличенный шуманист левого фланга, Мусоргский — преувеличенный Даргомыжский последнего периода. У обоих — тенденциозное стремление к музыкально-безобразному и нелепому…»

Музыковед Э. Ганслик

Музыковед Э. ГансликХарактерно, что на Бородина напал именно Ларош: за этим стояла не просто вкусовая антипатия. Ларош был переводчиком и пропагандистом в России труда по музыкальной эстетике «О музыкально-прекрасном» австрийского музыковеда Эдуарда Ганслика, в котором последний утверждал идею о том, что музыка не обладает способностью нести внешний, не выводимый из нее самой смысл, она не способна сообщать ничего, кроме собственно музыкального смысла — взгляд, известный еще со времен ученика Аристотеля Аристоксена, который полагал, что содержанием музыки является мелодия; в европейской полемике это представление получило название «абсолютной музыки», в противоположность музыке программной, то есть такой, которая обладает способностью излагать, как сейчас сказали бы, «нарратив». В русской традиции первое воззрение с оговорками разделяла московская, «космополитическая» школа; школа же петербургская, сформировавшаяся вокруг балакиревского кружка, стояла на позициях программности, что прямо вытекало из ее идеала подлинно национальной, народной музыки, со всеми импликациями вроде «реализма» и представлений об аутентичности, обусловленной как можно более точной передачей в музыке «народного духа». Спор этот вращался вокруг того позитивистского и утилитаристского представления об искусстве, которое полагает, что искусство в первую очередь должно быть «полезно» (как преобразователь социума и инструмент воспитания гражданина своего государства), и лишь во вторую — красиво; красота без пользы считается здесь чем-то пустым и ложным. Нетрудно заметить, что идеал этот совпадает с идеалом социалистического реализма: и действительно, в области музыки этот идеал был прямо выведен советскими музыковедами из эстетической платформы «Могучей кучки». Таким образом, совершенно недаром в СССР из пяти самых почитаемых русских композиторов трое — Бородин, Мусоргский и Римский-Корсаков — были кучкистами, а четвертый, Глинка, считался прямым идеологическим предтечей Новой школы, как именовали балакиревский кружок его современники (критик и композитор Александр Серов, яростный противник балакиревцев, иронически называл их «русланистами» именно по этой причине).

итоге Бородин оказался существенно более востребованным и признанным композитором за рубежом, нежели на родине: так, в последнее десятилетие жизни он несколько раз выезжал за границу и очень там подружился с Листом, который был его горячим поклонником и пропагандистом, и которого Бородин считал своим учителем; его переписка с ним и о нем составляет довольно большой объем и настолько живописна, что на ее основе даже после смерти Бородина поклонник обоих музыковед Альфред Хабетс сочинил весьма любопытную книгу «Бородин и Лист». Высказывания Листа о русской музыке, приводимые Бородиным, грешат некоторым мелодраматизмом и оттого кажутся слегка присочиненными — вот как он рассуждает: «Нам нужно вас, русских. Вы мне нужны. Я без вас не могу — sans vous autes Russes! У вас там живая, жизненная струя, у вас будущность, — а здесь кругом, большею частью, мертвечина…». Впрочем, Лист, подобно Бородину, был человеком весьма добродушным и склонным к сентиментальности; из своей пианистической школы он не мог выгнать ни одного ученика, даже и самого бестолкового; существует легенда о том, что однажды, когда он заболел, замещать его взялся его друг и зять Ганс фон Бюлов и первым же делом выгнал на улицу две трети учеников; но едва Лист поправился, как все они тихой сапой вернулись назад, и Лист не протестовал. Так что, быть может, он все это и говорил: то, что Лист подлинно любил русскую музыку, — факт неоспоримый.

целом Бородин, в силу обозначенных выше причин, написал очень мало: две законченные симфонии (из набросков после его смерти Глазунов создал две части той симфонии, что сейчас считается Третьей), оперу «Князь Игорь», два квартета, симфоническую поэму (ее, впрочем, у нас часто называют картиной, так как она слишком коротка для поэмы) «В Средней Азии» — вот почти и все его крупные сочинения. Каждую вещь он писал подолгу, но история «Князя Игоря» — одна из самых драматических страниц русской музыки. Бородин сочинял оперу восемнадцать лет и в итоге оставил незаконченной; дописывал ее — как и в случае с «Каменным гостем» Даргомыжского и «Хованщиной» Мусоргского — Римский-Корсаков при помощи Глазунова (и получил за это от потомков, как и в случае с Мусоргским, сплошные нарекания). Поначалу, когда Стасов предложил ему сюжет из «Слова о полку Игореве», Бородин взялся за дело с воодушевлением, хотя и не без колебаний: изучал летописи, читал Соловьева и Ключевского, общался с этнографами, сочинял номера вразнобой, в соответствии со вдохновением и сообразуясь со свободным временем (которое у него выдавалось преимущественно в дни собственной болезни или болезни жены). Скоро, однако, его стали брать сомнения, и он вдруг бросил дело, сказав Стасову, что ныне потребны оперы не на исторические или мифические сюжеты, а на сюжеты из жизни; что эпос не нужен, нужна драма. Это огорчало его друзей, но Бородин отказывался говорить на данную тему. Затем директор Императорских театров Степан Александрович Гедеонов заказал кучкистам оперу по собственной драме «Млада» — Мусоргский, Римский-Корсаков, Кюи и Бородин должны были написать каждый по акту; они все сделали это, но на постановку оперы не хватило денег. Тут Бородин оживился, взял написанную для «Млады» музыку и переработал ее в несколько номеров для «Князя Игоря»; дело вроде бы опять пошло, однако спустя еще какое-то время заново встало: Бородин увлекся идеей второй симфонии и теперь уже, напротив, часть музыки к опере переработал в нее. Так продолжалось очень долго: он то брался, то бросал, никакие уговоры на него не действовали, а уговоры эти были порой весьма красноречивыми — так, один из поклонников Бородина, Курбанов, рассказывает такую историю: «Как-то, придя вечером, я не застал самого Бородина дома, а Дианин [химик, ученик Бородина и будущий его биограф], в ожидании его, сообщил мне следующее: «Вчера приезжал к нам Римский-Корсаков, плакал и молился перед иконами и клялся, что дело русской музыки погибает; что необходимо закончить во что бы то ни стало „Игоря“; что Александр Порфирьевич занимается все пустяками, которые в разных благотворительных обществах может сделать любое лицо, а окончить „Игоря“ может только он один».

«В Средней Азии»

В итоге по смерти Бородина в опере было оркестровано только несколько номеров, а третий акт во многом был даже не написан (его по наброскам Бородина сочинил Глазунов). Вся эта история настолько тяготила его, что, по свидетельству жены, он в последние годы и сам стал мучиться бессонницей и, ворочаясь на постели, страдальчески говорить «Не могу больше сочинять!» Его самого начал раздражать тот темп жизни, который он прежде считал за благо. Он писал: «Нет, мудрено быть одновременно и Глинкой, и Семеном Петровичем, и ученым, и комиссионером, и художником, и чиновником, и благотворителем, и отцом чужих детей, и лекарем, и больным. Кончишь тем, что сделаешься только последним». Его добродушный нрав в это время вообще стал ему изменять, он все чаще злился на людей, чего прежде с ним не было, однако быстро отходил и возвращался в прежнее свое радушное состояние. В этом состоянии, как показывают его друзья, 15 (27) февраля 1887 года, в последний день Масленицы, он, наряженный в простонародную красную рубаху, портки и высокие сапоги, пришел на костюмированный бал профессоров академии и членов их семей; он танцевал, острил и смеялся, но вдруг посреди разговора внезапно упал и безмолвно умер. Вскрытие показало, что это был разрыв коронарных сосудов сердца.

Могила А. П. Бородина на Тихвинском кладбище в Александро-Невской лавре (Санкт-Петербург)

осмертная судьба его была вполне счастливой: «Князь Игорь» исполнялся, может быть, не очень часто, но каждая постановка была событием, две его симфонии (особенно вторая, известная как «Богатырская») сделались участницами симфонического репертуара. В СССР он всегда, даже в самые тяжелые годы, когда делались попытки поставить под сомнение необходимость для пролетариата Чайковского, уверенно считался композитором «народным», то есть идеологически близким; не в последнюю очередь тому способствовала его слава химика, то есть человека безусловно «полезного».

Симфония №2

На Западе Бородина ценят в первую очередь как автора музыки «с восточным колоритом» (культура России для западного человека вообще довольно часто служит медиатором при сообщении с «востоком», да и сама, бывает, воспринимается как «восточная»). Данное восприятие порождает своеобразные интерпретации: так, в 1953 году двумя бродвейскими композиторами, Робертом Райтом и Джорджем Форестом, специализировавшимися на адаптации классики к нуждам среднего слушателя, был создан мюзикл «Кисмет» по популярной одноименной пьесе американского драматурга Эдварда Ноблока, представляющий из себя авантюрную романтическую историю, происходящую в Багдаде.

«Кисмет»

Все музыкальные номера в мюзикле были основаны на сочинениях Бородина и включали в себя переделку фрагментов из Первой и Второй симфонии, Второго струнного квартета, поэмы «В Средней Азии», а также нескольких эпизодов из «Князя Игоря» (в 1954 году Бородину за этот мюзикл была посмертно присуждена театральная премия «Тони»). Самый популярный номер оттуда — песня Stranger in Paradise — основана на хоре девушек из «Половецких плясок»; тот же фрагмент спустя пятьдесят лет попал в припев хип-хоп-сочинения «Prince Igor» Уоррена Джи и норвежки Сиссель, которая, собственно, строфу из хора и поет. Подобное отношение имеет под собой основания, с учетом того, например, что Бородин отказался от замысла оперы «Царская невеста», мотивируя это тем, что в сюжете не хватает «восточного элемента».

Rapsody — Prince Igor

«Половецкие пляски»

Однако для русской музыки творчество Бородина имеет принципиально иное сущностное значение: будучи, в отличие от своих товарищей (может быть, за исключением Римского-Корсакова) — и даже в отличие от Глинки — натурой положительной, цельной и не склонной к оцепеняющей рефлексии, столь характерной для русского искусства девятнадцатого века, Бородин впервые со времен «Руслана и Людмилы» сумел создать образцы масштабной, эпической, не-рефлексивной формы, утверждающей в музыке содержательный оптимизм и делающей это притом с помощью национального, отмеченного своеобразием русского мелоса, языка: то есть, если подбирать понятные аналогии, — сделал нечто подобное тому, что сотворил спустя полвека для английской культуры Толкин; а именно — создал современный национальный миф, в котором цельность мировоззрения была положена во главу угла. Здесь им в жертву были принесены разного рода нюансы и психологизм — если, конечно, стоит говорить о психологизме в музыке: и действительно, его сочинения нужно воспринимать сразу, как бы на большом экране, не пытаясь отыскать в них парадоксы и полутона — даже если они там есть, они — не главное. Главное в музыке Бородина — это сам факт утверждения возможности на русском музыкальном языке и в русской идеологической парадигме цельного положительного высказывания; высказывания, апеллирующего к онтологии и к национальному мифу; в этом смысле Бородин, возможно, самый важный ныне для нас композитор: композитор, который не побоялся сказать, что русская культура может быть жизнеутверждающей.

Фото постановки «Князя Игоря» в Metropolitan Opera (Нью-Йорк, 2014 г.)

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!

[…] Химия и жизнь композитора Бородина: Артем Рондарев об Александре Порфирьевиче […]