Превращение

Почему Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ»

Лев Пирогов

Ранее: Часть II

то открытие памятника Гоголю в Москве — того, что на Никитском бульваре. Сначала, правда, он стоял возле Арбатской площади, потом в Донском монастыре. На нынешнем месте, во дворе усадьбы Александра Петровича Толстого, где Гоголь провёл последние годы жизни, был установлен в 1959 году. Заслуженно считается лучшим памятником писателю. Москвоведческие книжки цитируют очевидца его открытия:

«Первое впечатление этой почти страшной фигуры, прислонившейся к грубой глыбе камня, точно ударило. Большинство ждало образа, к которому привыкло… И вместо этого явно трагическая, мрачная фигура; голова, втянутая в плечи, огромный, почти безобразящий лицо нос и взгляд — тяжёлый, угрюмый, выдающий нечеловеческую скорбь…»

В который раз ловлю себя на мысли, что в Гоголе — в образе Гоголя, который помещён перед нашим внутренним взором, — не хватает объёма. Между лукавым малороссом с гладким, немного бабьим лицом, как на портретах Фёдора (Отто Фридриха Теодора) Моллера, и поразительно не похожим на них фотопортретом, сделанным в 1845 году в Риме (в том же месте и в то же время), будто не хватает какого-то промежуточного звена.

Портреты Моллера, фото Гоголя

Как лукавый румяный хохол, шутник превратился в того, о ком литератор и общественный деятель А.С. Стурдза, познакомившийся с Гоголем в 1846 году, написал:

«К моему изумлению, я нашёл в Гоголе не колкого сатирика, не изобретательного рассказчика и автора умных повестей, а человека, стоявшего выше собственных творений, искушённого огнём страданий душевных и телесных, стремившегося к Богу всеми способностями и силами ума и сердца»?

Этим недостающим звеном для меня неожиданно стала страница из воспоминаний Павла Васильевича Анненкова «Гоголь в Риме». Процитирую этот задевший моё воображение отрывок.

«„Нам остаётся немного времени, — сказал он мне, когда мы стали медленно спускаться с горы, — и вам скажу нужную для вас вещь… Знаете ли что? Приезжайте на зиму в Неаполь… Я вам скажу то, что лично до вас касается…. да, лично до вас… Человек не может предвидеть, где найдёт его нужная помощь… Кто знает, где застигнет человека новая жизнь!..“ В голосе его было так много глубокого чувства, так много сильного внутреннего убеждения, что, не давая решительного слова, я обещал, однако же, серьёзно подумать о его предложении (…) Между тем мы уже подошли к дилижансу: там уже впрягали лошадей, и пассажиры начали суетиться около мест своих. „А что, разве вы останетесь без обеда?“ — спросил я. — „Да, кстати, хорошо, что напомнили: нет ли здесь где кондитерской или пирожной?“ Пирожная была под рукой. Гоголь выбрал аккуратно десяток сладких пирожков, велел их завернуть в бумагу и потащил с собой этот обед, который, конечно, не был способен укрепить его силы. Мы ещё немного постояли у дилижанса, когда раздалась труба кондуктора. Гоголь сел в купе, поместившись как-то боком к своему соседу, сунул перед собой куда-то пакет с пирожками и сказал мне: „Прощайте ещё раз… Помните мои слова… Подумайте о Неаполе“. Затем он поднял воротник шинели, принял выражение мёртвого, каменного бесстрастия и равнодушия, которые должны были отбить всякую охоту к разговору у сотоварища его путешествия, и в этом положении статуи с полузакрытым лицом, тупыми, ничего не выражающими глазами, ещё кивнул мне головой…»

Вот он, момент превращения.

Когда Гоголь с пакетом пирожков «принимает выражение мёртвого каменного бесстрастия», памятник на мгновение оживает. Можно попробовать рассмотреть, как он выглядел на самом деле — когда был плотью.

Присмотритесь: «тупые, ничего не выражающие глаза» очень подошли бы к моллеровским портретам с их смышлеными мышиными глазками. Не находите? Вообразите, что женообразный моллеровский Гоголь — и правда женщина. А теперь — вспомните, как он в дилижансе сидит. Постная маска со скорбно поджатыми губами — выражение обидевшейся на зятя тёщи. Видите, как на мгновение окаменело её лицо? Так она старается не выдать своих чувств, и Бог весть, что там за чувства…

Обычно мы великих людей прошлого романтизируем. А они были такие… обычные. С пакетом пирожков на коленях и поглупевшим от сделанного вдруг важного открытия лицом. Прямо как мы.

Павел Васильевич Анненков, русский литературный критик, историк литературы и мемуарист.

Важная вещь, которую Гоголь грозился сказать Анненкову, касалась книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Книгу эту Гоголь писал в тайне и спешке и возлагал не неё большие надежды. Дело в том, что незадолго до этого он впал в творческий кризис.

«Бог отъял на долгое время от меня способность творить. Я мучил себя, насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие своё, и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением, и ничего не мог сделать, и все выходило принуждённо и дурно».

Писать не получалось. Ладно бы просто не получалось писать — не получалось сказать главное.

«Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков есть предмет „Мёртвых душ“. Это пока ещё тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех раскрыться в последующих томах».

Что же за тайна? Очень просто: прежде он писал, как не надо жить в России, а теперь ему хотелось написать о том, как надо. Второй том должен был стать вдохновляющей идиллией, тем самым «социалистическим реализмом», до полноценного изобретения которого (в лучезарных фильмах 50-х годов, когда удалось вдруг соблюсти пропорцию между героической казёнщиной и человечностью) оставалось ещё больше ста лет.

Почему не получилось у Гоголя? Очень просто. «Как не надо» писалось с натуры, а «как надо» — по воображению. Кроме того, «все счастливые семьи похожи друг на друга» (а значит, неинтересны), «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Проблема обаяния зла. Добро, когда оно без червоточинки (без кулаков, без искушения, без тёмного прошлого), выглядит постным, пресным, «ходульным».

Впадая в известный дискурс «Кант просто не рассуждал логически», осмелюсь предположить, что Гоголю нужно было не пытаться изобразить положительный идеал целиком и полностью, а только намекнуть на него. Сам же писал, что туфелька, на мгновенье показавшаяся из кружев юбки, будоражит кровь сильнее, чем вываленная на всеобщее обозрение филейная часть. Только указать направление, намекнуть, напомнить. Как он это сделал в «Старосветских помещиках». Там изображены пошлые люди, но ведь они любили же! И читатель вместе с ними вдруг оказывается способен разглядеть настоящее, большое, главное — за житейским мусором, за бытовым анекдотом.

Гоголь же ступил на скользкий для него, реалиста, лёд утопии. А всё почему?

Потому что он был человек, а каждый человек слаб (что-то я уже прямо какими-то скрижалями изъясняюсь). Мы представляем Гоголя, Достоевского, Толстого титанами, а они были слабыми людьми — у каждого свои недостатки. Слабостью Гоголя была впечатлительность и готовность безоглядно увлечься какой-нибудь идеей. (Не случайно он сторонился романтических отношений с женщинами: считал, что влюблённость для него, с таким характером, будет губительна. И это воздержание — оборотная сторона той же слабости.) Ему казалось, что люди разделят его увлечённость, его искреннюю веру, что люди увидят то, что видит он, и почувствуют то, что он чувствует. Ведь ему так доверяли, им так восхищались!.. А тут — в голове что-то щёлкнуло, и всё, о чём он думал, когда мучительно выписывал второй том, сложилось в работающий механизм. Зачем мудрствовать, облекая это в художественные иносказания? Просто поделись, скажи!

Но люди — ненадёжная лошадь: везёт, пока хочет. Пока речь шла о не самых важных, с точки зрения самого Гоголя, вещах, — восхищались, а как пошла о серьёзных, главных — вдруг сделали постную рожу и тупые глаза. «Лучше бы ты, братец, того… анекдотики… Как-то убедительней получалось».

Ни один художник не согласится с таким «объективным мнением» публики. А если согласится, перестанет быть художником, превратится в услужника-ремесленника, выйдет в тираж. И Гоголь продолжал бросаться на внезапно выросшую перед ним стену, как тот шукшинский Моня Квасов из рассказа «Упорный», который всё не мог поверить, что вечный двигатель невозможен.

Сергей Тимофеевич Аксаков, русский писатель, чиновник и общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист.

Шукшин своего героя понял и отнёсся к нему с сочувствием, а многие друзья Гоголя взирали на приключившуюся с ним метаморфозу весьма холодно. Вот показательный фрагмент из переписки Гоголя с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым. Гоголь (на 18 лет моложе своего корреспондента) в лучших чувствах пишет ему:

«Мне чувствуется, что вы часто бываете неспокойны духом… Я посылаю вам совет. Отдайте один час вашего дня на заботу о себе; проживите этот час внутреннею сосредоточенною жизнью. На такое состояние может навести вас душевная книга. Я посылаю вам „Подражание Христу“ (Фомы Кемпийского). Читайте всякий день по одной главе, не больше… По прочтению предайтесь размышлению о прочитанном. Старайтесь проникнуть, как это всё может быть применено к жизни, среди светского шума и тревог… Всего лучше немедленно после чаю или кофею, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас…»

Понятно, что наивная дотошность (по скольку да в какое время читать) происходит оттого, что Гоголь делится с другом личным опытом и пытается донести до него этот опыт в чистом виде — вот прямо как с ним было. Аксаков реагирует хмуро:

«Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы ещё не родились… Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь бы они были искренни; но уж конечно ничьих и не приму… Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы. Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник».

И хотя Аксаков мог бы быть снисходительнее, он оказался прав: художник пострадал. Однако вот о чём я думаю: теми же самыми нравственными рецептами в не меньшей степени увлекался Толстой. Почему это не вызвало отторжения? Только ли потому, что «не пострадал художник»? Или ещё потому, что рецепты Толстого совпали с общественной модой, а рецепты Гоголя и, например, Достоевского — нет?

Пётр Александрович Плетнёв, критик, поэт пушкинской эпохи.

Плетнёв, бывший покровитель, ревниво пишет Гоголю в письме:

«Твои друзья двоякие: одни искренне любят тебя за талант… Таков Жуковский, таковы Балабины, Смирнова и таков был Пушкин. Другие твои друзья — московская братия. Это раскольники, что удалось им гениального человека, напоив его допьяна в великой своей харчевне, приобщить к своему скиту. Они не только раскольники, ненавидящие истину и просвещение, но и промышленники, погрязшие в постройке домов, в покупках деревень и в разведении садов. Им-то веруешь ты…»

То есть с одной стороны — «петербуржцы», люди «прогрессивных взглядов», а с другой — консерваторы-«москвичи». Гоголь склонился к консерватизму, и «люди прогрессивных взглядов» (к коим причислял себя и Плетнёв) были этим оскорблены. Тогдашние либералы (сторонники просвещения и прогресса), так же, как и нынешние, были крайне ревнивы и нетерпимы ко всякого рода уклонизму. Это испытал на себе Гоголь, это же впоследствии испытал на себе Достоевский (которого сначала в кружке Белинского чуть на руках не носили, а потом прекратили здороваться и принялись сочинять про него гадкие анекдоты).

Забавная деталь: Плетнёва раздражает житейский реализм консерваторов, он говорит о «постройке домов, покупке деревень и разведении садов» так, будто это что-то нехорошее. Точно так же наших нынешних либералов раздражает всякая реальная политика, направленная не на служение идее («за всё хорошее против всего плохого»), а на низменные, часто требующие компромисса задачи государственного строительства. Мечтать о просвещении и прекраснодушествовать гораздо удобнее, не заботясь о том, как и откуда берутся у тебя средства на тот образ жизни, который сим высоким мечтам способствует. (Кажется, мы касались этого в статье о Тургеневе. Нет?)

Антагонистическое разделение образованного сословия на либералов-западников и консерваторов-государственников было тогда так же актуально, как и сейчас, хотя немножко по-другому окрашено. (Причём либералы, как и сейчас, были намного риторически агрессивнее государственников: не чувствуя за собой силы трона и «установленных порядков», они ярились с запасом, заводили себя на эту агрессию, поэтому их голос всегда был слышнее.) Националисты же со своими ценностями, как и сейчас, метались туда-сюда; вот тот же Аксаков, например. Вроде и националист (по батюшке), а жёг Гоголя глаголом не хуже Белинского.

«Мы, надувая самих себя Гоголем, надували и его, и поистине я не знаю ни одного человека, который бы любил Гоголя, как друг, независимо от его таланта» (из письма к брату).

Очень по-христиански.

В общем, Гоголь сильно провинился перед обществом со своей книжкой. Общий приговор был таким: Гоголь зазнался, утратил чувство вкуса и меры, лезет в учителя, а у самого холщовое рыло, раньше-то мы этого не замечали, а теперь, в поганенькой книжонке, оно и вылезло. Сам Гоголь, бедняжка, был ошарашен таким приёмом и, как водится у рефлексирующих людей, задумался: а может, в этом и есть великая сермяжная правда? Может, все молодцы, а я дурак? Он рассылает знакомым и друзьям (которых, как выясняется, у него не было, но это неправда, просто либеральные умницы тех, кто были действительными друзьями Гоголя, за людей не считали) покаянные письма. Например, он пишет Василию Андреевичу Жуковскому:

«Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, ещё сильнейшая оплеуха мне самому. После неё я очнулся, точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в неё… Право, есть во мне что-то хлестаковское…»

(К слову о возникшем в комментариях к предыдущей статье спору, писал ли Гоголь Хлестакова с себя. Разумеется, он не писал Хлестакова с себя целенаправленно и сознательно, но — «there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy».)

Что же на самом деле случилось с Гоголем? Действительно ли он зазнался и ощутил себя мессией, каждое слово которого — лекарство и золото? Разумеется, нет. Это — карикатура, нарисованная озлобленным либо равнодушным сознанием. Гоголь не тронулся — некоторая склонность к наставительности и «исправлению вещей» всегда в нём была. Однокашники вспоминали, что он ещё подростком любил наставлять в храме мужиков, как им надо молиться, и поучал певчих, что те поют неправильно. Существует также замечательная история (жаль, нет времени её приводить) о том, как юный Гоголь имел продолжительную беседу о жизни с некоей деревенской хохлушкой (едва было не закончившуюся для него побоями), и таки убедил в своей правоте непримиримую оппонентку. Так что дидактизм был у него в крови, но в творчество до поры до времени не выплёскивался — уравновешивался весёлым бесом («бычачьи глаза»). Что же случилось потом?

Потом Гоголь повзрослел, вступил в пору переосмысления жизненных ориентиров и ценностей, наступило то, что принято называть консюмеристским термином «кризис среднего возраста» (типа тебе уже не идут рваные джинсы). В это время обычно обзаводятся семьёй, и она заземляет этот потенциал, вбирает в себя возникшую вдруг интенцию к благостности, как земля — электричество. Но у Гоголя семьи не случилось, он был чудаком, вроде Анатолия Вассермана, это бывает, и молния ударила в то, что было, — в творчество. Не сумев выполнить поставленную перед собой задачу — показать счастливую жизнь — через второй том «Мёртвых душ», через литературные образы (материал сопротивлялся: как помним, литература не любит одинаково счастливых семей), он попытался выполнить её напрямую, в публицистической книжке. Так поучения, предназначенные жене и детям, стали достоянием широкой публики.

Ужас ли это? Ну, не знаю. Мне кажется, можно было бы куда терпимее к подобному отнестись. Даже с некоторым трепетом отнестись можно было бы: всё-таки писатель говорит с вами без защитной маски, в буквальном смысле обнажает душу (а не принаряжает её, ведь обычно под выражением «обнажить душу» подразумевается именно позёрство и кокетство). Но нет — общество, когда видит в художнике ослабевание чисто художнического потенциала (то есть актёрского, импозантного, притворюшного — «сделай нам красиво»), всегда чувствует себя обкраденным и, как любой обкраденный человек, становится сварливым и агрессивным. У нас недавно так было с Валентином Распутиным, с его книгой «Дочь Ивана, мать Ивана».

Зато этого не было с Владимиром Маканиным, откровенно впавшим в маразм, или с режиссёром Рязановым, каждый последующий фильм которого на протяжении последних двадцати лет был хуже предыдущего (хотя в прошлый раз казалось, что хуже некуда) и который к тому же мощно отметился серией телевизионных бесед с Наиной Ельциной. Тут почему-то поклонники не почувствовали себя обкраденными.

Меня терзают смутные сомнения, что истинная картина с гоголевской «Перепиской…» была искажена и донесена до нас не полностью. Когда историки литературы писали об этой проблеме, они мнения противников Гоголя выпячивали, а мнения его сторонников (по природе менее речистых, как помним, и более тихих) представляли вторым номером — скороговоркой и вскользь. Да и кто они такие? Скажем, Смирнова-Россет, писавшая, что Гоголь одарил Россию сокровищем и что даже «Мёртвые души» меркнут теперь в её глазах по сравнению с «Выбранными местами…»? Баба-дура, светская пустышка. (В другом месте пишем, что это была умнейшая женщина своего времени, — но именно в другом месте, где-нибудь подальше от «Выбранных мест».) В общем, переорали либералы нелибералов.

Тут на них работает даже то, что первое издание «Выбранных мест…» было вполовину сокращено цензурой; обычно это идёт за доблесть, а тут наоборот: сам кровавый режим неудачность книги признал! Книга оказалась меж двух жерновов: с одной стороны режим, для которого она слишком «революционная» (хотя бы потому, что Гоголь сохранил юношескую страсть к исправлению богослужения), с другой — «общественное мнение», для которого она слишком «охранительная». Мало кто из писателей попадал под такой пресс.

Для Гоголя это было губительно: он страдал депрессивно-маниакальным психозом (ну, так сейчас считается, в те времена такого диагноза не существовало) и от состояния возбуждённого, эйфорического, когда ему самому казалось, что он «одарил Россию сокровищем» (как в той беседе с Анненковым), легко переходил к чёрной депрессии, от которой, в конце концов, и умер.

Интересно, что было бы, если бы общество отнеслось к его книге, которая была так важна для него, с теми же умилением и снисходительностью, с которыми оно относилось к проповедям Толстого? Возможно ли такое? Любопытно на такое общество и такую Россию хоть одним глазком взглянуть.

Говорят, караван движется со скоростью самого медленного верблюда. Самого медленного, а не самого быстрого. К обществу это правило вполне применимо. В среднем по больнице оно скорее глупо и капризно, как последний дурак в нём, а не мудро и терпеливо, как первый умница. Общество — это своенравный подросток, очень уверенный в себе и своей правоте и совершенно нетерпимый к мнению взрослых. Взрослые ужасны. Хуже взрослых ничего нет. Беда в том, что Гоголь учил: надо делать зарядку, чистить зубы и слушаться папу с мамой. А Толстой — тот учил так:

— Знаете ли вы, что взрослые не всегда правы?

— Да-а-а! — стонет в восторге публика. — Мы догадывались! Это прямо вот наши мысли! Нет, вы только посмотрите, какой он умный!

Известно: кто для нас наши мысли разжёвывает и обратно в голову нам запихивает, тот для нас и главный мыслитель. А кто долдонит что-то своё, тот дурак. Была бы охота тужиться понимать, о чём он… Сами не дураки. Ты давай такого трибуна, чтоб себя как в зеркале я видел! И чтобы это зеркало непременно мне льстило.

Виссарион Григорьевич Белинский, писатель, литературный критик, публицист

Гоголь последовательно попал в противофазу по всем возбуждающим общество вопросам. Общество начинало грезить эмансипацией женщин, а он проповедовал домострой. Общество готовилось возненавидеть Церковь, а он призывал к смирению и восславлял «скрепы». Поповский внук Белинский, узнав о такой неприятности, едва не упал со стула от злости:

«Неужели же в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете?»

Конечно, он знал. Удивительно другое: как людям не приходит в голову, что если кто-нибудь, зная то же, что знают они, поступает всё-таки не так, как от него ждут, это может означать, что он знает не только это, но и что-то ещё, что-то такое, чего они не знают?

Мы, нынешние, знаем о «Выбранных местах…» наперёд, что это книжка сомнительная, что разные умные люди ругали её и, знать, заслуженно ругали, коли умные, но мне интересно, какими глазами прочёл бы её тот счастливец, который не знал бы всей этой истории.

Главы «Страхи и ужасы России» и «Нужно любить Россию» адресованы павшим духом и растерянным согражданам. «Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас». Смысл искушения историческими ужасами Гоголь видит в обретении стойкости: «Посреди их многие воспитались таким воспитанием, какое не дадут никакие школы».

Понимая, что ясность и порядок в душе каждого гражданина — первое основание для общественного благополучия, Гоголь уделяет немало места «бытовым мелочам». С мудростью, терпением и подлинным знанием человека написаны главы «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту» и «Русский помещик». Они представляют собой подробные инструкции: в первом случае — по воспитанию в себе дисциплины и скромности, вплоть до распределения семейных денег, а во втором — по организации жизни в поместье. И, несмотря на то, что минуло уже полтора века, практический смысл некоторых из них и по сей день актуален, ибо основания жизни не меняются. Меняется лишь отношение к ним, и то на время.

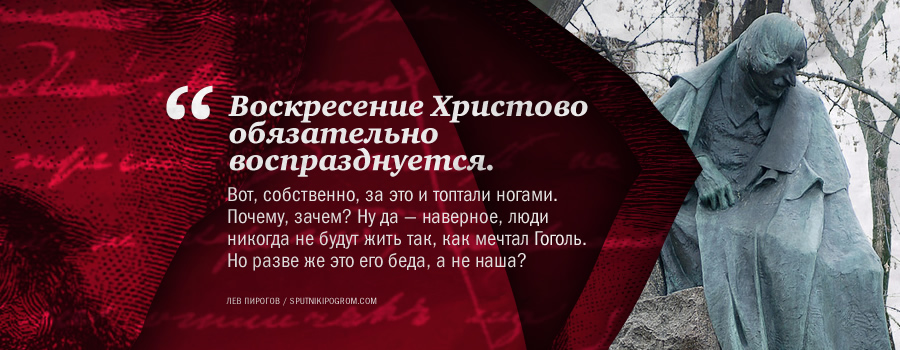

В заключение, в «Светлом воскресении», Гоголь пишет о том, что в первую очередь отдаляет каждого из нас от нравственного идеала Христа, — о гордости. Первая ее разновидность — гордость чистой совести, а вторая — гордость ума. «Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой — позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке».

Взяв на себя ответственную и чрезвычайно трудную задачу — вдохновить и поддержать соотечественника, — Гоголь напоминает: Воскресение Христово обязательно воспразднуется. «В такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, и вся Россия — один человек».

Вот, собственно, за это и топтали ногами.

Почему, зачем? Ну да — наверное, люди никогда не будут жить так, как мечтал Гоголь. Но разве же это его беда, а не наша?

Потухший, раздавленный, Гоголь ищет спасения в религии, вновь принимается за второй том и вновь сжигает его. В приступе жестокой депрессии, как его мать когда-то, переживавшая смерть мужа, он почти перестаёт говорить и есть и умирает от неведомой докторам болезни.

Обывательская легенда утверждает, что он был похоронен заживо, и, пожалуй, в некотором смысле так это и получилось.

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!

[…] Далее: часть третья […]

[…] лет Русской Польши: Варшава? Это где-то в России… Превращение: почему Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ» — третья […]