Родная речь Модеста Мусоргского

Артем Рондарев о Модесте Петровиче Мусоргском

Модест Петрович Мусоргский — видимо, самая странная, противоречивая и драматическая фигура в нашей музыкальной истории (не столь странная, как Скрябин, но, определенно, куда более трагическая). Человек гениально одаренный, слабохарактерный, убежденный дилетант, композитор, обладавший поразительным слухом по отношению к русскому языку и предвосхитивший большое число открытий модернизма в области ритмики и гармонии, — всего это пестрого перечня достаточно, чтобы сделать фигуру Мусоргского чрезвычайно актуальной, современной и, если можно так выразиться, «светской». Несмотря на то, что до сих пор идут споры о том, что обусловило его уникальную и всем заметную оригинальность: особенность ли его дара или же недостаток формального академического образования, которого Мусоргский был убежденным противником, — сам факт этой оригинальности не отрицает, кажется, никто, отчего, с учетом трагичности его короткой жизни, его часто ставят в ряд романтических (или романтически интерпретированных) гениев вроде Моцарта, Шуберта, Шопена и Мендельсона.

детстве и подростковых годах Мусоргского известно довольно мало, несмотря даже на усердные попытки биографов этот пробел восполнить: сам он рассказывать об этом не любил, другие не интересовались. Родился он в деревне Карево Псковской области 9 марта по старому стилю (однако по каким-то причинам то ли забыл, то ли изменил эту дату и в справках о нем долгое время указывалось 16 число; встречается оно и сейчас) в 1839 году, вторым ребенком в семье (первым был брат, Филарет, другие двое братьев умерли во младенчестве), в почтенной, хотя и захудалой дворянской семье помещика Петра Алексеевича Мусоргского — или, точнее будет сказать, Мусорского, как эта фамилия писалась в то время; букву «г» Мусоргский вставил в нее только в 60-х годах, стараясь избавиться от понятного неблагозвучия; в церковной метрике он и вовсе записан «Мусирским». Музыкальная одаренность его, судя по всему, обнаружилась в детстве, так, что родители даже выписали ему учительницу музыки, немку, но сведений об этом никаких особенных нет, известно только, что в девять лет он играл перед гостями фортепианный концерт Джона Филда. Считается, что отец отправил его учиться в Петербург, именно вдохновленный его музыкальными достижениями, но, разумеется, учиться не музыке, ибо ей в Петербурге до открытия в 1862 году Консерватории учиться было просто негде; когда же открылась Консерватория, Мусоргский уже имел амбиции, что и обусловило, видимо, его резко враждебное отношение к этому заведению, о чем ниже. В Петербурге они с братом обучались в частной, довольно престижной гимназии Петришуле, немецкой, с гуманитарным уклоном. Здесь музыке учил его пианист Антон Герке — ученик все того же Филда; Герке был блестящий исполнитель и в будущем — профессор Консерватории по классу фортепиано; у него прежде учился и Владимир Стасов. Затем, в 1852 году, Модест поступил в Школу гвардейских прапорщиков, что было исполнением мечты его отца. В том же году он написал и первое свое известное сочинение, напечатанное на деньги отца и при содействии Герке в издательстве Бернарда, — «Porte-Enseigne Polka» («Подпрапорщик-полька»), пьесу банальную и ничего не говорящую о таланте ее автора; знаток и большой поклонник Мусоргского профессор Ричард Тарускин при этом замечает, что в возрасте, когда он ее написал, Моцарт уже был автором трех опер, а Мендельсон — восьми струнных симфоний.

Несмотря на свою престижность, Школа гвардейских офицеров была, в общем, местом малокультурным; учившиеся там же композитор Николай Компанейский и географ Петр Семенов-Тян-Шанский характеризуют ее резко отрицательно. Компанейский пишет: «Свободное от фронтовых занятий время юнкера посвящали танцам, амуру и пьянству»; очевидно, что своей печальной привычке, которая в итоге и убила его, Мусоргский научился именно здесь. Есть известный анекдот, рассказанный Компанейским, о том, что директор школы генерал Сутгоф, застав Мусоргского за чтением книг, сказал ему: «Какой же, mon cher, выйдет из тебя офицер!» Впрочем, это, скорее, была ирония или даже самоирония, так как Сутгоф был человек развитой и неглупый, да и в Школе давали неплохое образование — в итоге по выходе из нее Мусоргский с полным правом мог называться именно «блестящим офицером». В 1856 году он был зачислен в Преображенский полк; в том же году, во время дежурства, они познакомились с Бородиным, выпускником Медико-хирургической академии, — тот, в уже цитированном мною отрывке, описывает Мусоргского (который был шестью годами его младше) так:

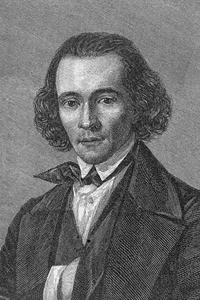

«М. П. был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком: мундирчик с иголочки, в обтяжку, ножки вывороченные, волоса приглажены, припомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские. Манеры изящные, аристократические, разговор такой же, немного сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами, несколько вычурными. Некоторый оттенок фатоватости, но очень умеренной. Вежливость и благовоспитанность необычайные. Дамы ухаживали за ним. Он сидел за фортепиано и, вскидывая кокетливо ручками, играл весьма сладко, грациозно и проч. отрывки из „Travatore“, „Traviata“ и т. д., и кругом его жужжали хором: „charmant“, „delicieux!“ и пр.»

Модест Мусоргский — офицер Преображенского полка

Из этого знакомства, впрочем, ничего не вытекло: Бородин работал медиком, о карьере композитора не помышлял. Мусоргский меж тем через друзей-офицеров свел знакомство с Даргомыжским (который на тот момент считался, после Глинки, вторым по значению русским композитором), а уже у него в доме — с Цезарем Кюи и, наконец, с Балакиревым.

алакирев на тот момент, несмотря на свой юный возраст, считался уже профессиональным музыкантом: он был блестящий пианист, хороший дирижер и яркий теоретик. Единственная проблема состояла в том, что все свои теории он брал из головы, не обладая никакими систематическими знаниями, — Стасов, скоро сделавшийся идеологом собравшегося вокруг Балакирева кружка, обладал куда более глубокими теоретическими познаниями в музыке, нежели Балакирев. Тем не менее именно Балакирев предложил давать Мусоргскому уроки теории и композиции. Уроки эти были штукой довольно странной, педагогический метод свой существенно позже Балакирев суммирует в письме Стасову следующим образом:

«Так как я не теоретик, я не мог научить Мусоргского гармонии (как, например, теперь учит Н. А. Римский-Корсаков), но я объяснял ему „форму сочинений“. Для этого мы переиграли с ним в 1857–1858 годах в четыре руки все симфонии Бетховена и многое другое еще из сочинений Шумана, Шуберта, Глинки и других; я объяснял ему технический склад исполняемых нами сочинений и его самого занимал разбором формы»

Как бы то ни было, они пошли Мусоргскому на пользу, а плату за них Балакирев брал чисто символическую.

Проблема была еще и в том, что характером Балакирев обладал крайне авторитарным, от чего не избавился и впоследствии. В 1880 году, например, он пришел на репетицию оркестра «Бесплатных музыкальных курсов», которым дирижировал Римский-Корсаков, на тот момент, собственно, — директор курсов и профессор Консерватории, и стал ему давать указания перед всем оркестром, как нужно дирижировать правильно. Вышел довольно большой скандал, при том, что Балакирев делал такие вещи явно не из вредности, а потому, что считал нужным и искренне хотел помочь. На Мусоргского, самого, по-видимому, слабохарактерного и покладистого изо всех членов Могучей кучки человека, его авторитаризм оказывал наиболее сильное воздействие. Уже позже один из посетителей вечеров кружка вспоминает тяжелое впечатление, которое на него произвел прогон одной из вещей Мусоргского автором, когда все, во главе с Балакиревым, давали ему советы, как что исправить и где что вырезать, а он покорно вносил редактуру прямо в нотный текст.

о настоянию Балакирева он принялся писать симфонию, но вскоре бросил: симфонический жанр ему был чужд, он к нему никогда больше не возвращался; кроме того, обладая весьма рудиментарными познаниями в оркестровке, он не мог надеяться справиться с ним удовлетворительно. В 1858 году он вышел в отставку, намереваясь посвятить себя занятиям музыкой; его отговаривал от этого шага Стасов. В том же году с ним случился приступ странной (и до сих пор мало понятной) болезни, которую он называл «ирритацией нервов». Он вообще был склонен к разного рода нервическим расстройствам и расстроенными же нервами склонен был объяснять ту присущую ему характерную черту русского образованного человека, о которой много говорят наши поэты и писатели, начиная с Пушкина и кончая Гончаровым, а именно рассеянность внимания и невозможность сконцентрироваться на одной задаче (сейчас подобное состояние описывается модным словом «прокрастинация»). Иногда он вел себя настолько беспечно и легкомысленно, что это вызывало раздражение даже искренне расположенных к нему людей. Вот, например, Стасов пишет Балакиреву в 1863 году: «Мне кажется, он совершенный идиот. Я бы вчера его высек. Мне кажется, оставить его без опеки, вынуть его вдруг из сферы, куда Вы насильно его затянули, и пустить его на волю, на свою охоту, на свои вкусы, он скоро зарос бы травой и дерном, как все. У него ничего нет внутри».

Реформа 1861 года поставила крест на его безбедном существовании: они с братом провели весь этот год и следующий, улаживая свои дела с крестьянами, и улаживали их, судя по всему, крайне щепетильно и честно, однако в итоге Мусоргский оказался полностью разорен и вынужден был пойти на службу. В 1863 году он был зачислен в Главное инженерное управление военного ведомства; с этого момента и почти до конца жизни он будет работать в различных государственных учреждениях на весьма непрестижных должностях.

Мусоргский в 1865 г.

В том же году он с товарищами (о которых мало что известно) поселился в коммуне, созданной по образцу коммун, описанных в известном (и ныне почти нечитабельном, как вскользь замечает Уолш) романе Чернышевским, хотя на деле мало их напоминавшей. Коммуны Чернышевского прежде всего были сообществами трудящихся людей, в то время как Мусоргский и его сожители были мелкими служащими с богемными вкусами (Стасов несколько панегирически пишет: «…каждый из них занимался каким-нибудь любимым научным или художественным делом, несмотря на то, что многие из них состояли на службе в сенате или министерствах»), так что никакой цели, кроме, так сказать, художественной, их совместное проживание не имело. Жизнь в коммуне продолжалась три года и закончилась (предсказуемо) угрозой белой горячки; Мусоргского почти насильно забрал в свой дом брат по настоянию жены, и там он провел еще два года. Впоследствии он скитался по домам других своих знакомых и по съемным квартирам, так никогда и не обзаведясь своим собственным жилищем.

о время своего первого визита в Москву, в 1859 году, Мусоргский испытал прилив патриотизма и глубоко ощутил свою национальную принадлежность: в письме к Стасову он замечает, что прежде был космополит, но теперь настало перерождение и все русское сделалось ему близко; «…мне было бы досадно, — пишет он, — если бы с Россией не поцеремонились в настоящее время, я как будто начинаю любить ее». Здесь опять становится заметна странная ирония, состоящая в том, что наиболее близкое к славянофильским взглядам музыкальное течение сформировалось не в патриархальной Москве, а в космополитическом Петербурге, в то время как Москва была средоточием западнических тенденций в русской музыке. Очевидно, что этим мы более всего обязаны одному человеку, Стасову (редкий случай в истории культуры), который, исходя из своих собственных вкусов и представлений, в буквальном смысле придумал национальную русскую музыкальную школу еще до того, как она реально появилась на свет. В своих первых статьях, утверждавших ее наличие, он еще даже не может толком сослаться на собственно музыкальный материал и вынужден приводить в качестве примеров сырые, незрелые и лишенные какой-то особенной оригинальности (не говоря уж о национальном духе) сочинения Балакирева, Кюи и Мусоргского. Более того, всю ту догматическую, идеологическую и эстетическую базу Могучей кучки, в силу которой ныне она рассматривается как цельный, гомогенный, замкнутый феномен, Стасов придумал и написал задним числом, уже после фактического распада группы, в статьях, ретроспективно рассматривающих ее историю. Русский музыкальный национализм был его idée fixe и по этой причине попал во все учебники.

Стасов

В свете программного национализма Могучей кучки представляется, с одной стороны, логичной, а с другой — все-таки парадоксальной та неприязнь, которую Стасов и балакиревский кружок выказывали в адрес Вагнера, посетившего с гастролями Россию зимой 1863 года. Вагнер был воплощением национализма немецкого, и, при всей враждебности к этому явлению, композиторы Могучей кучки могли бы найти принципиальное сходство в своем и его подходе к идеям народности и основам музыкального мышления. Но нет: Вагнер был объявлен главным врагом; его самый яркий защитник, композитор и критик Александр Серов, сделался для Стасова и его единомышленников предметом острой неприязни, хотя здесь большую роль играла неприязнь личная. Стасов с Серовым, бывшие друзья, к этому времени друг друга буквально ненавидели, что связано было, судя по всему, с сестрой Серова, Надеждой, с которой Стасов прежде сожительствовал; со стороны последнего ненависть была столь неумолима, что когда, существенно позже, на похоронах своей матери Серов предложил ему помириться, Стасов не принял руки.

Русская публичная интеллектуальная жизнь того времени вообще очень сильно определялась спектром личных претензий: так, в силу явно окрашенной антисемитизмом неприязни, которую испытывали к Антону Рубинштейну Балакирев, Стасов и Мусоргский (последний называл Рубинштейна Тупинштейном), ту же неприязнь они распространили и на созданные Рубинштейном Русское музыкальное общество, а затем и Санкт-Петербургскую консерваторию. В балакиревском кружке считалось, что в Консерватории учат отсталому немецкому вздору и забывают о русской напевности и русском мелосе. Сколько в этом было искреннего идеологического негодования, а сколько — раздражения самоучек (каковыми был весь балакиревский кружок) позицией профессионала, которую подчеркнуто воплощал Рубинштейн, — сейчас сказать сложно. Однако в итоге последний, прогрессист и западник, оказался Стасовым записан в лагерь «немцев», то есть людей, пропагандирующих косные «немецкие» (преимущественно классицистические) образцы музыки и западную систему обучения, в котором состояли такие консерваторы, как Феофил Толстой, писавший под псевдонимом Ростислав (нам он уже попадался в биографии Балакирева) и Александр Фаминцын.

Идеологически, впрочем, неприязнь Стасова и его круга к Вагнеру (и Серову) объясняется довольно просто: оба последних были приверженцами культа Художника, который в своей трансцендентности имеет право нарушать любые конвенции и устанавливать любые законы; в прагматическом (и глубоко социализированном) контексте представлений Стасова о русском национальном искусстве, позаимствованном во многом из тезисов Чернышевского, подобная автономность творца воспринималась как попытка исказить суть искусства, сделав его «детской игрушкой». Проще говоря, если Серов (и Вагнер) полагались приверженцами культа Красоты, то Стасов и его товарищи объявили себя адептами Правды (Правда здесь понималась шире, нежели «правда жизни», ставшая фетишем социалистического реализма, однако советская доктрина вытекла именно из этого представления: Ленин ставил Чернышевского очень высоко). Мусоргский утверждал, что подлинным назначением искусства является отражение человеческой природы во всех ее аспектах; очевидно, что делал он это в полном согласии с представлениями Стасова. Немедленным выводом из этого утверждения была необходимость наблюдать за повседневной жизнью народа, его привычками и его манерой речи; и это именно то, чем Мусоргский с энтузиазмом (хотя и без какой-либо политической подоплеки) и занялся. Реалистическое воспроизведение музыкальными средствами народной речи — вот что интересовало его с середины 60-х годов: будучи в деревне и слушая разговоры крестьян, он делал заметки, касающиеся интонации и произношения ими различных слов; просодия сделалась его инструментом и предметом его исследования, в связи с чем британский биограф его Стивен Уолш называет его «антропологическим националистом».

Тут становится понятной и та претензия, которую Мусоргский, со своей стороны, ставил в вину Вагнеру, что у того в музыкальных драмах «декламация нерусская». Несмотря на то, что упрекать немецкого композитора в этом несколько неразумно, для Мусоргского подобное утверждение очень естественно, так как основой своего творчества (и во многом основой своего вдохновения) он сделал наблюдения за музыкальностью повседневной речи. Композитор он по преимуществу вокальный, что заметно даже в его сравнительно небольшом инструментальном наследии, метрика, акцентировка и агогика которого очень сильно модифицированы чисто речевыми принципами организации звукового материала (о чем мы поговорим чуть ниже).

отношении к нему окружающих слышится постоянно какое-то легкое и ласковое снисхождение: Стасов, который всем участникам кружка роздал прозвища, называл его «Модинька» и «Мусорянин»; вслед за ним так его звать стали и остальные. Сестры Пургольд, которые в музыкальном кружке Даргомыжского исполняли женские и фортепианные партии (и одна из которых была в Мусоргского влюблена), прозывали его «Юмор» (Римского-Корсакова они называли «Искренность»); обе они в письмах рассуждают о его безупречных манерах, о его «манерности» и о его «таинственности» так, словно он был байроновский герой (что, впрочем, для барышень того времени скорее норма). Дочь Стасова Софья Фортунато описывает его следующим образом:

«…он был еще очень тоненький, среднего роста, с маленькими ручками и ножками. Одет он был всегда, что называется, с иголочки и исключительно элегантно… Манеры его были очень мягкие, изящные, речь, часто пересыпаемая французскими фразами, на хорошем французском языке, указывала на хорошее светское воспитание. Все вместе и давало его облик такого исключительного изящества и элегантности»

Сестры Пургольд: Александра и Надежда

Известно, что он отдавал предпочтение женщинам существенно себя старше (не вполне понятно, сколько тут было эротического, а сколько чисто инфантильного), искренне любил детей и чувствовал себя с ними очень свободно: они словно избавляли его от необходимости вести притворную игру, которую заставлял его принимать на себя взрослый мир; обычно это все признаки слабого, искреннего и несколько инфантильного характера. Он написал цикл песен о детях и от лица детей, под названием «Детская», песен, своеобразно и точно имитирующих детскую и подростковую речь, которая, не будучи еще связана конвенциями «взрослого говорения», из-за этого обретает у него особенную свободную, «нерегулярную» музыкальность.

«Детская»

Более того, внимание к детям помогло Мусоргскому приблизиться к той идее, которая стала доминирующей в искусстве существенно позже, а именно к идее о том, что подлинная жизнь и подлинная поэзия содержатся не в стилизованных сюжетах о героях и сильных характерах, а в повседневности, с ее незначительными деталями и бесструктурным, естественным течением. И эта идея стала отражаться в его манере письма, где появилась своеобразная, внешне алогичная иррегулярность обращения с альтерацией и метром, которую позже последовательно изымал из его хаотического наследия при редактуре педантичный Римский-Корсаков. Так, в песне «С няней» метр меняется в какой-то момент почти каждые два-три такта, начинаясь с довольно причудливого на то время значения 7/4, — прием, который спустя почти полвека сделает основой своего радикального преобразования ритмической функции музыки Стравинский; здесь же Мусоргский активно использует тритоновый интервал, который станет в начале следующего века своего рода символом музыкального модернизма. Многие полагали (и полагают до сих пор), что Мусоргский делал это в силу отсутствия у него формального музыкального образования; так это или нет — вопрос сложный, но занятно то, что отсутствие формального образования тоже вскоре станет приметой музыкального модернизма: его не было ни у Шенберга, ни у Стравинского, ни у Кейджа, а Сати был дважды изгнан из Консерватории за лень и недостаток таланта.

«С няней»

На формальные правила теории у Мусоргского, действительно, были довольно поэтические воззрения: он, например, считал, что идею симфонического развития придумали немцы, однако ее ненужность доказали «английские психологи» (кто бы это ни был); дилетант он был убежденный, так, что это даже в конце концов стало отталкивать от него более консервативно настроенных друзей вроде Римского-Корсакова. Одно из самых известных его высказываний, обращенное к «ученым» композиторам, звучит так:

«Когда же эти люди вместо фуг и обязательных 3-х действий в путные книги посмотрят и в них с путными людьми побеседуют?.. Не этого нужно современному человеку от искусства, не в этом оправдание задачи художника. Жизнь, где бы ни сказалась; правда, как бы ни была солона…».

Если бы Мусоргский не был гениальным композитором, можно было бы сказать, что это эталонный манифест графомана.

битая в коммуне, Мусоргский приступил к написанию оперы по роману Флобера «Саламбо»; проект этот (как и многие другие) был им в итоге оставлен, хотя что-то из написанного после вошло в другие произведения. Затем, в 1868 году, у него возник замысел оперы по «Женитьбе» Гоголя: Мусоргский собирался переложить на музыку весь текст пьесы целиком — идея, которую сделал в их круге популярной Даргомыжский, намеревавшийся совершить (и в итоге совершивший) то же самое с «Каменным гостем» Пушкина («Пробую дело небывалое: пишу музыку на сцены „Каменного гостя“ так, как они есть, не изменяя ни одного слова», — в одном из писем сообщает он). Проблема, однако, состояла в том, что «Женитьба» — пьеса куда более длинная, нежели «Каменный гость»; тем не менее Мусоргский, с характерной в этом смысле для него беспечностью, сразу принялся за работу.

Даргомыжский

Работа эта по многим параметрам была вещью исключительно новаторской: так, во всей партитуре «Женитьбы» отсутствуют указания на тональность, и функциональные отношения, которые в тональной музыке определяются соотношением ступеней лада, здесь расшатываются употреблением увеличенных и уменьшенных интервалов, которые в обычной певческой практике полагаются «неудобными». Фактически движение и развитие музыки здесь определяют не законы тяготения и разрешения, стандартные в теории функциональной гармонии, а ритмические и мелодические акценты повседневной речи, из которой состоит пьеса Гоголя, — речи прозаической, стоит напомнить, то есть такой, которая в то время в музыкальной практике употреблялась только в отдельных, оговоренных случаях. Мусоргский же сделал ее единственным строительным материалом своего сочинения, что по тем временам было вещью исключительно радикальной; этот радикализм, впрочем, привел к тому, что свою идею он вскоре забросил, уяснив, что полная реализация ее создаст совершенно ненормальное по размерам произведение.

Тем не менее многое из этих наработок перешло по наследству в следующий проект, которым Мусоргский озаботился еще в процессе работы над «Женитьбой», — оперу по пьесе Пушкина «Борис Годунов», материал которой создавал для него масштабные перспективы, связанные с наличием большого числа героев разного социального статуса, сильных характеров и драматического конфликта, который мог рассматриваться (и многими рассматривался) как парафраз текущей политической ситуации в России. Текст Пушкина на тот момент в России был известен мало, в силу того, что до 1866 года он был цензурой в театрах запрещен; таким образом, пьеса никогда не ставилась на сцене. Очевидная фрагментарность действия трагедии, ее охват — все это привлекло Мусоргского именно раскрывающимися «антропологическими» возможностями, которыми он активно воспользовался. Тональная амбивалентность, смещение акцентов речи, замена функциональных тональных тяготений структурными элементами весьма прихотливой просодии, которыми характерен «Годунов», — все это уже было в «Женитьбе», но здесь, не отягощенное «теоретизированием», с которым Мусоргский занимался своим предыдущим проектом, вылилось в необычайно эффектное и естественное целое. Здесь же снова возникала частая подчеркнутая опора на тритоновый интервал, с которой мы уже встречались, говоря о его детских песнях: вся фактура «Годунова» настолько была необычна и радикальна для своего времени, что смущала даже товарищей по кружку.

Первая редакция оперы, законченная в 1869 году, была без объяснений отвергнута Дирекцией императорских театров: считается, что причиной тому было отсутствие в опере большой женской партии. Мусоргский создал вторую редакцию, весьма сильно отличающуюся от первой, введя туда Марину Мнишек, полностью выбракованную поначалу, и, соответственно, новые номера, отчасти заменившие старые. Ричард Тарускин, впрочем, считает основной мотивацией его для написания новой версии то, что изобилие речитативов (понимаемых, вслед за Даргомыжским, как высшее выражение «правды жизни») создавало, по мнению участников балакиревского кружка, эффект буффонады и Мусоргский решил прояснить трагедийную жанровую принадлежность своего опуса, введя туда большее число мелодических номеров и, таким образом, от «правды» удалившись. Из этого следует, как замечает Тарускин, что реализм принадлежит области комического, в то время как трагедия — это всегда в той или иной степени ложь.

Герман Ларош

имский-Корсаков в своих мемуарах пишет, что 1874 год был годом, когда началось «нравственное падение» Мусоргского: тот принялся пить все больше и все меньше обращать внимания на светские условности в этом вопросе. Парадоксальным образом это был и год признания Мусоргского широкой публикой: именно тогда в Мариинском театре был поставлен, после дальнейших правок, внесенных по настоянию дирижера Эдуарда Направника (которому опера активно не нравилась), «Борис Годунов» — Мусоргский делал всю редактуру с характерной для него безмолвной покорностью. Публика была от «Годунова» в восторге, Мусоргского, если верить свидетельству Стасова, вызвали то ли восемнадцать, то ли двадцать раз. Критика, с другой стороны, усмотрела в опере работу человека необученного и не очень талантливого: автор «Биржевых ведомостей» Николай Соловьев утверждал, что вся она несет на себе «печать некомпетентности», а Герман Ларош (с которым мы уже встречались, беседуя о Бородине) насчитал в ней «неверные ноты». Последний, впрочем, был одним из немногих профессионалов, кому опера неожиданно понравилась, однако и он описывает Мусоргского как человека, который учился «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». В итоге он приходит к довольно курьезному объяснению причин неудачи «Годунова», зачисляя Мусоргского в либералы и утверждая, что именно так «эти либералы» и видят нашу историю, — судя по всему, привычка при каждой оказии обвинять во всем либерализм — это непременная часть нашего интеллектуального наследия. И это при том, что Ларош среди рецензентов составлял одно из немногих счастливых исключений, так как был человек глубокий, чуткий и музыкально грамотный; во всех остальных рецензиях практически неизбежным было слово «какофония». Современные западные авторы текстов о Мусоргском отмечают чрезвычайно низкий уровень санкт-петербургской музыкальной критики того времени: большинство тогдашних авторов занимались описательной работой, сообщая читателю преимущественно о своих ощущениях от того или иного музыкального опуса; ни технической экспертизы, ни какого-либо интеллектуального анализа не предлагалось. Критические тексты тех годов оставляют примерно то же впечатление, что и нынешние статьи в журналах о музыкальной поп-культуре, где основным критерием оценки является соображение автора отзыва о том, штырит его или не штырит та или иная композиция. Впрочем, дело не только в критиках: Чайковский, выпускник Консерватории и большой знаток правил, сказал, что опера Мусоргского — это самая вульгарная пародия на музыку, какую только можно вообразить (несколькими годами позже, в письме фон Мекк, он назвал Мусоргского «отпетым» и, признавая его самым талантливым изо всего балакиревского кружка, счел, что тот безнадежен, так как гордится своим невежеством).

Однако более всего Мусоргского оскорбило то, что его оперу весьма скептически описал в своей рецензии его старый товарищ Кюи, который посетовал в том числе и на «самодовольство» композитора. Мусоргский был в ярости и послал Стасову полное негодования письмо с восклицаниями. Они, разумеется, помирились с Кюи, однако этот инцидент показал, что Могучей кучки как группы единомышленников больше не существует, хотя они продолжали встречаться, обсуждать работы друг друга и Стасов еще много лет публично настаивал на жизнеспособности Новой русской школы. В 1876 году в письме к сестре Глинки Людмиле Шестаковой Мусоргский отозвался о Кюи и Римском-Корсакове «Мертвые сраму не имут», имея в виду, что оба умерли как композиторы.

Людмила Шестакова, Цезарь Кюи (портрет работы Репина), Николай Римский-Корсаков

Виктор Гартман

том же 1874 году, после посещения выставки своего умершего годом ранее друга, художника и архитектора Виктора Гартмана, Мусоргский необычно для себя легко и быстро написал свой самый знаменитый инструментальный цикл — «Картинки с выставки»: несколько программных, «изобразительных» фортепианных пьес, связанных воедино определенным (не сразу заметным) тональным планом и сквозной темой с ярко выраженным «русским» характером, повторяющейся в виде интерлюдий, под называнием «Променад». Здесь, в «Променаде», вновь встречается, в более уже радикальном виде, постоянная перемена метра, который тут местами сменяется каждый такт: метр словно следует уже не традиционным аналитическим конвенциям, а чисто силлабической природе музыкального материала, понятого как своего рода речевое высказывание; это едва ли не первый случай в русской музыке того, что впоследствии сделается ее одной из самых ярких примет под влиянием Стравинского. Нотный текст всего цикла, с его изобилием апподжиатур, странных акцентов, нерегулярной прихотливой альтерации и неисполнимых динамических указаний (в пьесе «Катакомбы» Мусоргский требует усиления и ослабления звучности в пределах одного вертикального созвучия), даже визуально производит впечатление, сходное с впечатлением от партитур модернистов вроде Дебюсси: впечатление пьес, запись которых является несовершенным, предположительным отражением их подлинного, трансцендентного звучания. Мусоргский написал цикл за три недели и никогда не пытался его опубликовать; при его жизни он публично не исполнялся; судя по всему, Мусоргский полагал, что вещи, написанные так легко и быстро, не стоят особого внимания.

«Картинки с выставки»

1872 года, с постоянными перерывами, Мусоргский занимался другим большим проектом, оперой «Хованщина», на весьма проблематичный в драматургическом смысле сюжет о восстании стрельцов в детские годы Петра Первого, предложенный ему Стасовым. Ему пришлось иметь дело с большим числом трудностей, в том числе и с тем фактом, что закон запрещал изображать на сцене кого-либо из дома Романовых (практически это означало, что на сцену нельзя выводить никого из членов царских династий, и даже священство нежелательно; в случае с «Борисом Годуновым» данная трудность была решена через высочайшее соизволение); таким образом, два главных действующих лица истории — Петр Первый и Софья — из сюжета в качестве действующих лиц выпадали; внятный текст либретто отсутствовал на всем протяжении сочинения им оперы (то же самое и примерно в то же время происходило и с «Князем Игорем» Бородина), Мусоргский сочинял номер за номером в режиме ad hoc, и чудо, что он успел сочинить почти все (в отличие от Бородина).

«Хованщина»

В 1876 году, параллельно, он начал разрабатывать план и еще одного сочинения — оперы «Сорочинская ярмарка», вновь по Гоголю, что весьма раздосадовало Стасова, на тот момент уже фактически единственного единомышленника и помощника Мусоргского, который называл это сочинение «несчастной малороссийской затеей». Неумение (и внутренняя невозможность) работать по плану, методично, вообще была Мусоргскому как нельзя более свойственна; сюда же накладывался, очевидно, и тот хаотический ритм жизни, который неизбежен в ситуации сильно пьющего человека. В 1878 году из-за своих привычек Мусоргский потерял место в Лесном департаменте, где проработал десять лет, и был взят, из милости, другом Балакирева Тертием Филипповым на незначительный пост в Государственный контроль. Обязанностей у него не было почти никаких, кроме как, по словам одного из его друзей, «приходить за жалованьем»; на службе он часто появлялся пьяным и не делал решительно ничего; Филиппов (видный славянофил и консерватор, кстати, то есть противник всего, что составляло художественный метод Мусоргского) некоторое время переносил его выходки, утверждая, что он «слуга художников»: но в конце концов лопнуло и его терпение, и в 1879 году Мусоргский был уволен с государственной службы окончательно. Жизненные обстоятельства его стали совсем плохи. Ситуацию усугубляло еще и то, что он, будучи очень чутким пианистом, способным играть с листа, без репетиций, практически любую программу (хотя и не имеющий достаточной техники, чтобы концертировать), был в Петербурге нарасхват как аккомпаниатор разного рода благотворительных и бесплатных концертов. Из благородства натуры он отказывался брать деньги за свою работу, даже когда их предлагали, так что этот процесс отнимал у него много времени и сил, не принося ему никакого дохода; в итоге он был беден, иногда буквально до нищеты, терял время и имел лишние поводы пить. В 1879 году он отправился в трехмесячный тур со своей подругой, певицей Дарьей Леоновой (у которой он временами жил и которую Стасов неодобрительно называл «цыганской Патти», имея в виду легендарную оперную певицу Аделину Патти).

Дарья Леонова

Это было самое отдаленное путешествие, которое Мусоргский предпринимал в своей жизни: он доехал с Леоновой до Севастополя, Херсона и Новочеркасска; на концертах он играл немного своих вещей и утверждает в письмах к Стасову, что украинцы опознают в его номерах из «Сорочинской ярмарки» их собственный, «глубоко национальный характер». Аудитория его с Леоновой выступлений в самом деле должна была быть гоголевской — мелкие помещики, офицеры местных гарнизонов — и именно поэтому вряд ли такой уж восприимчивой, какой он ее рисовал. В Ялте им довелось столкнуться с дочерью Стасова Софьей, которая оставила куда менее оптимистическое описание их концертов, — людей на них было мало, несмотря на то, что в Ялте в это время отдыхал весь столичный цвет, и Мусоргский сидел за кулисами, нахохлившийся, как птица, из-за очевидного провала мероприятия. Именно во время этой поездки он написал «Песню о блохе», одно из самых своих известных сочинений, которое сделал популярным Шаляпин и которое является излюбленным материалом юмористов и пародистов, подвизающихся на музыкально-комедийной ниве.

Стасов, озабоченный состоянием финансовых дел Мусоргского, предложил друзьям скинуться, чтобы выплачивать тому ежемесячное содержание с тем условием, чтобы он закончил «Хованщину», однако тут же оказалось, что другая группа друзей Мусоргского уже платит ему за то, чтобы он дописал «Сорочинскую ярмарку». Часть биографов недвусмысленно подозревает Мусоргского (который к тому времени был уже давним алкоголиком, со всеми присущими этому состоянию чертами) в манипуляции друзьями: вполне возможно, что он таким образом спровоцировал между ними конкуренцию, чтобы в итоге собирать деньги за оба дела; в любом случае во всей ситуации уже слышна интонация «Москвы-Петушков». Некоторое время он действительно пытался делать оба дела; «Хованщину» он в клавире довел почти до конца, последние упоминания о ней в письмах к Стасову исчезают в августе 1880 года, и оставшиеся девять месяцев своей жизни он, видимо, за нее больше не брался.

«Песня о блохе»

Попутно, согласившись на предложение Леоновой, которая решила открыть свою собственную вокальную школу, он пошел туда концертмейстером и стал писать двух-, трех- и четырехголосные упражнения по сольфеджио для ее учениц; у его друзей это занятие вызвало ужас: и он, и Леонова не имели формального образования, Леонова к тому же явно теряла голос и в целом эта затея выглядела как блажь двух вышедших в тираж дилетантов, что для репутации Мусоргского было серьезным ударом; Римский-Корсаков назвал сочиненные им методические материалы «чудовищными». Долго это, впрочем, не продлилось, так как, преподавая в школе, Мусоргский прямо тут же пил и «закусывал грибами», что пугало уже, в свою очередь, Леонову, и затею пришлось оставить. Попутно Мусоргский сочинил несколько фортепианных пьес, без особых плана или программы, удивительно пустых и банальных: похоже было на то, что алкоголь уже начал разрушать его музыкальный талант. Последнее его публичное выступление состоялось 4 февраля 1881 года на литературном вечере памяти Достоевского, который умер неделю назад: здесь Мусоргский сымпровизировал на фортепиано «погребальные колокола» и это произвело на присутствующих глубокое, в каком-то смысле историческое впечатление.

Мусоргский (справа) и его друг Наумов в 1880 г.

Спустя неделю на званом вечере у него случился удар, за которым последовало, в течение нескольких дней, что он провел у Леоновой, еще три. Его перевезли в Николаевский военный госпиталь; доктора сочли, что у него началась эпилепсия. Он провел в госпитале месяц, в покое и мире, почти все, и он в том числе, были уверены, что он выздоравливает; здесь, в госпитале, Репин написал его знаменитый (и единственный прижизненный) портрет, здесь же Мусоргскому исполнился сорок один год. По всем приметам, ему следовало бы очутиться в подобной обстановке куда раньше: он не пил, строил планы на будущее и выглядел довольным. Затем состояние его резко ухудшилось, начался паралич конечностей; 16 марта (в день, который он указал как день рождения в своей автобиографии) он умер. Хоронили его через два дня, в траурной процессии шли товарищи по кружку, солисты Мариинского театра и Направник и большое число поклонников; Стасов регулярно публиковал о нем сообщения в газетах: его активность была тем более понятна, что Мусоргский был первым умершим участником Новой русской школы, которую сам же Стасов и породил, — это создавало в каком-то смысле историческую перспективу всей его идеологии, что он и не замедлил подчеркнуть.

И. Е. Репин. Портрет композитора М. П. Мусоргского, 1881 г.

Архивы Мусоргского разбирал и готовил к публикации Римский-Корсаков, он же занимался инструментовкой и редактурой большинства его произведений, правя их в соответствии со своим педантичным вкусом профессора консерватории (в «Хованщине» он изменил практически каждый такт), что впоследствии навлекло на него неудовольствие потомков, продолжающееся по сей день. «Бориса Годунова» потом заново инструментовал Шостакович, восстановив, сколько возможно, оригинальный текст; однако даже он не стал утверждать, будто оригинальная трактовка лишена изъянов: оркестровщик Мусоргский все-таки был слабый. Для «Хованщины» новую, отличную от инструментовки Римского-Корсакова оркестровку делал сначала Борис Асафьев, а после — также Шостакович. В редакции Шостаковича эта опера преимущественно ставится за рубежом, в версии Римского-Корсакова — у нас (на Западе еще со времен Дебюсси была крайне влиятельна теория о том, что пробелы в теоретическом знании Мусоргского составляют силу его, а не слабость, — теория, являющаяся, по сути, частью мифа о «диких русских»). Кюи дописал и оркестровал «Сорочинскую ярмарку», которая впервые была поставлена в Петрограде 13 октября 1917 года, менее чем за две недели до прихода к власти большевиков; сам Кюи, называвший себя последним хранителем традиций Новой русской школы, умер спустя четыре месяца.

осмертная судьба Мусоргского была, несмотря на все противоречия, довольно счастливой, во всяком случае куда более счастливой, нежели судьба половины больших русских композиторов, многие из которых на долгие годы вообще оказались почти позабыты, а некоторые до сих пор остаются малоизвестны на Западе. До появления Стравинского он был самым влиятельным русским композитором в Европе, произведшим на западную музыкальную мысль наиболее глубокое впечатление. Дебюсси познакомился с его работами, когда состоял при Надежде фон Мекк в качестве учителя музыки, а позже, из рук Сен-Санса, получил и партитуру «Годунова». Он называл Мусоргского богом, позаимствовал у него (и у Бородина) целотонные лады, которые в русской музыке функционируют как характерная, национальная окраска музыкального материала, и использовал пример Мусоргского в качестве оправдания своей собственной нелюбви к академическим процедурам. Фактически для Дебюсси Мусоргский был одним из первых людей, кто очевидно поставил под сомнение универсализм тональных отношений и проложил дорогу дальнейшим экспериментам модернизма. Французы, в силу определенного сходства национальных особенностей музыкального языка и общей для обеих культур германофобской направленности идеологии, вообще особенно любили Мусоргского: Поль Дюка называл его «ясновидящим», Равель полагал, что «уроками» Мусоргского часто пользовались последующие композиторы. Одним из них был Стравинский, многое в творчестве которого вытекло из наблюдения, сделанного Мусоргским, о том, что речевые акценты, сдвигаясь во время пения, способны образовывать самостоятельные, в высшей степени оригинальные ритмические паттерны, как это происходит, в частности, в русских народных песнях, — отсюда во многом выросла та ритмическая полифония, которая характерна даже для инструментальных опусов Стравинского; однако принцип этот присутствует уже в «Борисе Годунове».

Очевидно, впрочем, что Мусоргский был бы и еще более известен за рубежом, если бы не тот факт, что большинство его произведений относится к вокальным жанрам, так что и петь, и слушать их западному человеку трудно: их нужно либо переводить — от чего, в случае с Мусоргским, они определенно теряют существенную часть своего обаяния, — либо заучивать, не чувствуя фонетических связей, и исполнять перед аудиторией, не понимающей их смысла, к чему западный слушатель не очень привык и что не очень любит.

В русской традиции восприятие Мусоргского эволюционировало от представления о нем как о «грубом реалисте» через интерпретацию его в терминах декадентских — как надломленной личности — к советскому догматическому описанию, согласно которому он полагался убежденным народником и демократом в русле идей Чернышевского о народности в искусстве и о том, что искусство — это (несовершенное) отражение прекрасного, существующего в реальной жизни; его творчество, в котором действительно много места занимают произведения, где главным героем выступают персонажи «из народа», казалось, это представление как нельзя лучше подтверждает; «Борис Годунов» в данной парадигме воспринимался как критика «царизма». Проблема, однако, с этим воззрением в том, что идеи Чернышевского в области музыки весьма фрагментарны, натянуты, специфичны и плохо подвергаются универсализации, а Мусоргский в своих песнях и операх весьма условно может быть назван социальным критиком. Он скорее внимательный наблюдатель, скорее антрополог, нежели политик, которого больше интересуют этнографические и бытовые подробности жизни самых разных групп населения, чем вопросы собственности на землю. Разумеется, он сочувствовал народу, что можно видеть на примере его подчеркнуто корректного отношения к разделу с крестьянами земли после реформы 1861 года, но это было сочувствие гуманиста, антрополога и приличного человека, а не социального мыслителя. Вот, например, прямое его высказывание по данной тематике, характерное не только полемической радикальностью интонации, но и особым, имитирующим народный, строем речи: «Народ хочется сделать: сплю и вижу его, ем и помышляю о нем, пью — мерещится мне он, он один цельный, большой, неподкрашенный и без сусального». Язык тут почти футуристический, но трудно здесь найти хоть что-то социальное, это чисто этнографическое и поэтическое намерение.

Тем не менее в советской догме эти тонкости никто учитывать не собирался — Мусоргский был объявлен демократом, что позволило его музыке существовать без каких-либо особенных проблем. Подобный взгляд на него сохранился и в постсоветском музыковедении: обширная биография его, вышедшая в 1998 году, несмотря на ссылки в предисловии на новые документы и факты, которые «требуют переосмысления», в целом повторяет весь тот же затверженный набор про его демократизм и народность. Удивляться этому сложно: в нашей социокультурной парадигме, где слово «идентичность» до сих пор воспринимается какой-то разновидностью современного искусства, люди оперируют классовым анализом даже тогда, когда являются убежденными антикоммунистами и монархистами, — просто оттого, что никакого другого инструмента у них в руках нет; поэтому Мусоргский, очевидно не бывший «за царизм», оказывается «за народ», со всеми вытекающими отсюда последствиями.

На деле, как представляется, самый интересный вопрос, связанный с фигурой Мусоргского, — это не вопрос народности или, наоборот, аристократичности в музыке: имплементации социальных проблем в музыкальном языке всегда будут зависеть от языка их описания, от конвенций и, в конечном итоге, от идеологии — при желании не составит никакого труда представить любого композитора демократом, аристократом, либералом или консерватором, умудрялся же Шенберг выставлять Баха революционером. Пример Мусоргского поднимает более глубокую проблему, а именно проблему соотношения в музыкальном языке традиции, передаваемой через институализированное образование, и новаторства, часто связанного с отрицанием академизма. Известная максима о том, что, прежде чем отрицать старых мастеров, необходимо овладеть их мастерством — максима, которая кажется самоочевидной, — в случае с Мусоргским дает явный сбой, так как, строго говоря, он-то никаким «старым» мастерством так никогда и не овладел; при этом, в отличие от многих модернистов, ныне он воспринимается как еще один «старый мастер», композитор почтенный и, что называется, «правильный» (не без помощи редактуры Римского-Корсакова, разумеется, что ситуацию только еще сильнее запутывает). Таким образом, оказывается, что можно создавать академические правила, никак не будучи вписанным в академию; в крайнем случае, при необходимой репутации, тебя туда впишут другие. Подобное наблюдение рождает вокруг всей этой истории атмосферу опасной — и тщательно маскируемой — ереси, внедрившейся в самое тело ортодоксии. И, таким образом, Мусоргский оказывается неожиданно актуален прямо сейчас, в наше время, когда ставится под сомнение легитимность всех традиционных иерархий; он оказывается своего рода диссидентом в стане традиционализма — роль, надо думать, которая ему самому пришлась бы по вкусу, если бы, кончено, не показалась слишком опасной.

Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!

[…] «Родная речь Модеста Мусоргского» — Артем Рондарев о диссиденте в стане традиционализма. Большое культурно-историческое чтение в рамках серии «Спутника и Погрома» о великих русских композиторах […]

[…] в этом смысле Римский-Корсаков комплиментарен Мусоргскому, который данный вопрос решил прямо противоположным […]

[…] Родная речь Модеста Мусоргского — Артем Рондарев о Модесте Петровиче Мусоргском, самой странной, противоречивой и драматической фигуре в нашей музыкальной истории […]