Англия или Россия? Кит или слон? Глупый, казалось бы, вопрос, разрешила сама история. Но были времена, когда слон топтал владения кита. Как Россия побеждала Лондон при европейском правительстве в Москве — в лонгриде S&P. Это Махов. The best

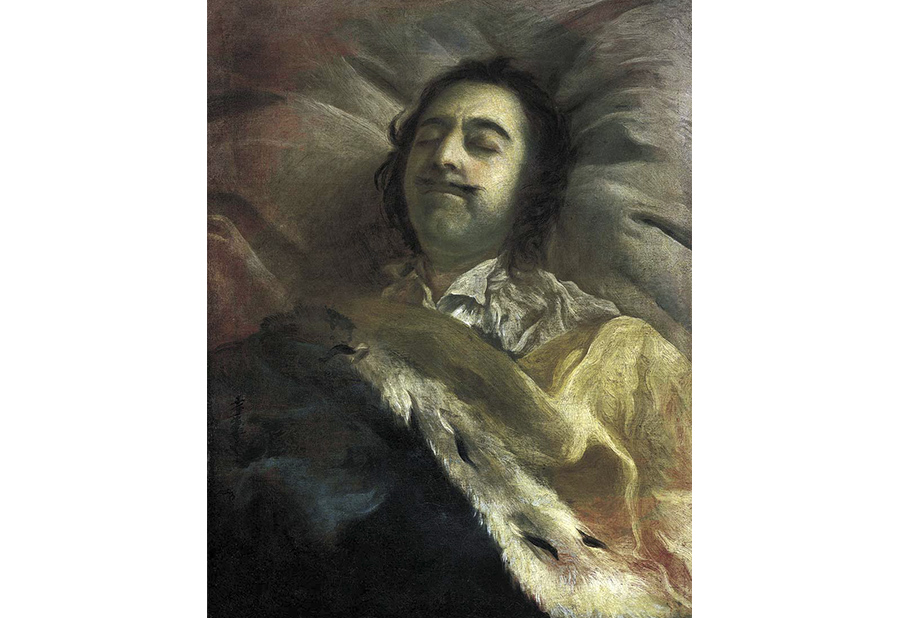

28 января (по новому стилю — 8 февраля) 1725 года скончался Петр I, еще современниками названный Великим. Надо сказать, что уже в 1723 году император был серьезно болен — мочекаменная болезнь и почечная недостаточность рано или поздно все равно убили бы Петра. Посол Мекленбурга в России Бассевич писал:

Здоровье Петра, давно шаткое, окончательно расстроилось со времени возвращения его из Москвы, но он по-прежнему нисколько не хотел беречь себя. Деятельность его не знала покоя и презирала всевозможные непогоды, а жертвы Венере и Вакху истощали его силы и развивали в нем каменную болезнь.

Катализатором стали события 9 октября — 2 ноября 1724 года. Император отправился в продолжительное путешествие Шлиссельбург — Ладожский канал — Старая Русса. Существует легенда, что Петр, возвращаясь из поездки, 5 ноября обнаружил у деревни Лахти в Финском заливе севший на мель бот с солдатами, бросился спасать своих подданных, и, стоя по пояс в ледяной воде, простудился и сильно заболел.

Некоторые исследователи считают эту версию байкой, хотя история упомянута в двух достоверных источниках — в «Походном Журнале» Его Величества и в Дневнике камер-юнкера Бергхольца. Запись Бергхольца от 2 ноября проливает свет на вышеизложенную легенду:

После обеда император благополучно возвратился в Санкт-Петербург, но накануне, на обратном пути из Дубков, он подвергался на воде большой опасности во время свирепствовавшей сильной бури, и одно из его судов погибло… Его величество принужден был держаться со своей яхтой на двух якорях…

То есть, скорее, не Петр спасал солдат, а солдаты спасали Петра. Тем не менее результат — боли в почках и обострение мочекаменной болезни Петра Алексеевича.

Шамшин. Петр I спасает утопающих на Лахте

На это наложились и сильные душевные потрясения — вернувшись в Петербург, Петр получил неопровержимые доказательства измены императрицы Екатерины с камергером Виллимом Монсом, осужденным за взяточничество и казнокрадство (не судить же за связь с царицей) на «усечение головы». С Екатериной Петр перестал общаться, доступ супруги к царю был запрещен.

Одновременно с этим величайший Романов рассорился в пух и прах с «мин херцем» — Александром Даниловичем Меншиковым, которого подозревал в попустительстве связи Екатерины и Монса. Официально князя обвинили в злоупотреблении служебным положением и казнокрадстве. Разгневанный император приказал отнять от Меншикова президентство в Военной коллегии. После мучительного недельного раздумья о дальнейшей судьбе жены Петр отказался от идеи низложения императрицы, прежде всего во имя легитимности наследственных прав своих детей.

Рикошетом эта история коснулась еще и гетмана Полуботка, из которого на Украине сейчас пытаются сделать «борца с рыжымом» и «противника расширения России на Восток», основываясь на сочинениях французского атташе в России Жана-Бенуа Шерера «Анналы Малой России, или История казаков запорожских и украинських», изданном во Франции в… 1768 году. Именно Шерер придумал мифическую встречу Полуботка с Петром и вложил в уста полковнику пространные обличительные речи о якобы попираемых «вольностях», известных со времён Богдана Хмельницкого, восстановлении неких «прав» и «свобод».

На самом деле история не стоила и выеденного яйца. Примерно в 1722 году Петр задался вопросом — а почему такая богатейшая земля, как Гетманщина, в казну России не приносит ни копейки, а наоборот — еще и денег постоянно просит?

И после смерти гетмана Скоропадского император решил в этом разобраться. Из статьи Юрия Погоды «Живописное вранье»:

Петр послал старшине следующее послание: «От Нашего Императорскаго Величества подданному черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку и генеральной старшине, Наше Императорское милостивое слово…

И далее — что впредь до избрания гетмана управление Малороссии «чинить Полуботку обще со старшиной генеральной», «во всех делах и советах и в посылках в Малую Россию универсалов» действуя с определенным, для охранения народа малороссийского, бригадиром Вельяминовым.

Сказано предельно ясно. Но быть на посту всё равно хочется. И Павел Полуботок отправляет к царю всё новых и новых ходатаев перед государем об избрании нового гетмана, читай — себя. В Глухов же тем временем прибывает и приступает к работе Малороссийская коллегия. И отнюдь не к Полуботку, а именно к Вельяминову начинают густым потоком идти жалобы на старшину. Заявители высказывают желание судиться именно «по указам Его Императорского Величества, а не по их правам» (имеются в виду те самые туманные «вольности», на которые напирал в челобитных Полуботок).

Глубоко изучивший данный вопрос историк В. Л. Модзалевский поясняет причину столь массового наплыва жалобщиков в Малороссийскую коллегию:

Народ в особенности страдал от алчной старшины, которая, не довольствуясь даваемыми ей от гетманов маетностями, производила захваты и насильные покупки земель у своих полчан и сотнян, коих, к тому же, часто верстала в посполитье (крестьяне); суда же на старшину народ не мог добиться, ибо судебная власть сосредоточивалась в руках самой же старшины.

Василий Волков. «Петр I и гетман Полуботок». В этой картине прекрасно все — и полковник Полуботок, «произведенный» художником в гетманы, и Петр, удрученно слушающий «страдальца», бухавшего полтора года у Бутурлина

Вельяминов обязан был разорвать этот порочный круг. Инструкцией, данной царём 16-го июня 1722 года, прямо вменялось в обязанность не только принимать, но и разрешать жалобы на постановления всех без исключения административных и судебных учреждений Малороссии, глубоко погрязших в коррупции и ставших лишь формальным звеном в круговой поруке старшины — от чего страдал, естественно, главным образом простой люд.

Помимо этого, Вельяминов должен был «привести в известность всякие денежные и хлебные сборы и затем собирать их в царскую казну, уплачивая из них жалованье компанейским и сердюцким (наёмным) полкам».

На деле получалось по-иному: налоги собирались исправно, регулярно возникали всё новые и новые поборы. Сундуки старшины, уже забывшей, что «маетности» во времена Богдана были исключительно «ранговыми», на срок исполнения обязанностей (а на старость — в лучшем случае хуторок, сельцо, местечко) наполнялись всякими дублонами, дукатами, «талярами битыми» и прочим золотом и серебром, разными путями залетавшим в эти края. В полках же при таких раскладах — систематические задержки с выплатой «зарплат», постоянный некомплект, вызванный переводом вольных казаков в «черносошные посполитые», нарекания…

На почве защиты этого рукотворного хаоса и разразилась война, которая не только не принесла Полуботку вожделенной булавы, но и окончательно погубила его.

Собственно, 13 июня 1723 года Полуботок поехал в Петербург добиваться гетманской булавы и заодно завезти денег Данилычу (Меншикову), а Петру предоставить «наказы избирателей», то есть требования старшины.

По «Истории Малороссии» Маркевича, поселилась миссия «у Троицкой пристани, близ кофейного дому; крепкая стража обняла их дом». В чём смысл «объятия дома стражей» — совершенно непонятно. Ибо в тот же день, по тому же автору, получается — даже вещей не распаковав, «они явились государю, и, бросившись перед ним на колени, молили о пощаде Украйны, угнетённой Вельяминовым… Пётр прогнал их, назвав изменниками и вероломцами».

Далее делегация переехала в дом Бутурлина, «князя-папы Всешутейшего, Всепьянейшего и Сумасброднейшего Собора». На мой взгляд — это единственное место, в котором должно располагаться посольство Украины. И далее вместо битвы за булаву делегация начала… пить по-черному. Окончилось все неожиданно — Меншиков попал в опалу, «посольство Украины» принудительно съехало с «жилплощади» прямиком в Петропавловскую крепость, и осенью же 1724 года «князь-папа» испустил дух. «Он окончил свою жизнь вполне достойно своему званию: умер вследствие своего обжорства и пьянства».

Следствие по ситуации на Гетманщине выяснило, что украинская старшина попросту грабила свой народ и рядовых казаков. В Малороссию отправили компетентную, как мы сказали бы теперь, комиссию под руководством бригадира Александра Ивановича Румянцева (впоследствии Астраханского, затем Казанского губернатора, в 1738 году — правителя Малороссии, потом посла России в Константинополе). Ревизия выяснила, что из 9 тысяч (!!!) челобитных, якобы полученных Генеральной канцелярией от малороссиян, жаждавших избрания гетмана Полуботка, подтвердилось только сто; остальные оказались подложными, липовыми. Нашли в петербургских бумагах Полуботка и чистый «бланкет» с подписями части старшины, в который можно было вписать всё что угодно. Вырисовывались «коррупционные схемы» личного обогащения некоторых сотников и полковников… Да, «дело» разрасталось нешуточное!

Следствие прервалось на самом интересном месте — 17 декабря 1724 года Полуботок умер. Надо полагать, страх сыграл не последнюю роль. Ведь три с половиной года тому назад царь и не такого вельможу, а самого князя Матвея Петровича Гагарина, главу Сибирского приказа и Оружейной палаты, коменданта Москвы, свата канцлера Головкина и вице-канцлера Шафирова — повелел прилюдно вздёрнуть, причём как раз за лихоимство, прямо под окнами Юстиц-коллегии в Санкт-Петербурге. И три года после того (то есть как раз к моменту описываемых нами событий) запрещал предавать труп земле в назидание стяжателям и ворам. Было от чего испугаться!

Во всей этой истории более всего меня поразила мелочность претендента на гетманство: «В сундучищах, в тех палатах стоящих, Анна Романовна, ощупав каждый предмет и убедившись в доброте и целости оного, приняла столового серебра на без малого центнер: дюжинами (числом 13) „ложек золоченых“, дюжинами стаканов и кубков, да не простых, а всё больше причудливых, вот как этот, к примеру: „с кровлями, вызолочены в середине и снаружи, по краям внизу под ними мужички“… Волею судеб все эти сокровища жизнь разметала; остались сущие крохи, как вот эти, к примеру, ложки, хранящиеся в музее в Чернигове» — это вдова Полуботка по описи проверяла конфискат, который вернули после смерти несостоявшегося гетмана. Ложечки золоченые числом 13 — это даже не маниловщина, это плюшкинщина.

Но вернемся к Петру, который, несмотря на нездоровье, работал не щадя себя. О трудах императора можно судить по изданным в 1724 года указам, число которых составляло около 220 и охватывало все области государственного правления.

Самый нелепый поступок Петр совершил 6 января 1725 года (на Крещение), когда в сильный мороз, несмотря на нездоровье, в качестве полковника Преображенского полка маршировал по набережной Невы, проследовал до Иордани и находился там до конца службы. Там сильно «простудился и занемог горячкою».

От простуды царя лечили втиранием горячего гусиного сала с тертым чесноком, от «ломоты в затылке накануне непогоды» (не исключено, что у Петра временами повышалось артериальное давление) «на загривок» прикладывали пиявки. Что касается болезни почек, то был назначен сок облепихи и шиповника.

9 января император со свитой побывал у своего денщика на «конклаве», где не обошлось без обильных возлияний и острых закусок. Последствия — новые приступы болезни. Однако Петр еще не придает особого значения прогрессирующему ухудшению здоровья, посещает Hавигационную школу и Кунсткамеру, и даже подумывает о поездке в Ригу, принимает профессора математики Л. Магницкого и вручает командору В. Берингу инструкции предстоящей Камчатской экспедиции.

Резкое ухудшение состояния императора наступило в ночь с 16 на 17 января: «смерть постучала в царские двери», болезнь оказала-таки «всю свою смертоносную силу», появился «сильный озноб», Петр слег в постель и вплоть до смерти уже не вставал.

Из статьи Неделько «Медицинские и судебно-медицинские аспекты заболевания и смерти Петра Великого»:

Петр, бледный, небритый, с прилипшими ко лбу волосами, лежал на спине, огромное его тело содрогалось, приступы жесточайших болей, следовавшие один за другим, доводили железный организм царя до того, что он кричал, и крики его были слышны не только во дворце, но и по всей округе.

Чувствуя, что конец настает, император прошептал запекшимися губами, чтобы позвали А. Меншикова. Допустив единственного, незаменимого друга к смертельной постели, Петр помирился с «херц-брудором» и сделал Александру Даниловичу последние наставления.

Ночь с 20 на 21 прошла спокойно, больной спал, а утром почувствовал, что лихорадка исчезла и «очищения стали более правильными».

22 января лихорадка отступила, однако императора беспокоили общая слабость, резкая головная боль. В этот же день Петр исповедался и причастился Святых Тайн.

23 января после «операции» было извлечено около двух фунтов (около 700 мл) «гнойной мочи».

Измученный процедурой, император заснул, но вскоре с ним «сделался обморок». На следующий день утром начался сильнейший приступ лихорадки с судорогами, во время которого Петр терял сознание. Придя в себя, царь отдал приказ выпустить на волю «400 заключенных в тюрьму „для здравия государя“».

26 января «мучительные страдания оказались особливо», силы начали оставлять больного, он уже не мог кричать от боли, а только стонал, испуская мочу. Царя миропомазали.

27 января Петру стало легче. Он потребовал перо и бумагу для составления завещания. Предыдущее, написанное за год до смерти царя, в пользу Екатерины, по мнению многих историков, было уничтожено. Перед тем как писать, государь решил подкрепиться, но во время приема пищи у больного внезапно возник судорожный приступ и Петр на два с лишним часа потерял сознание. Придя в себя, император утратил способность говорить и двигать правой рукой и ногой. Прилагая огромные усилия, левою рукой делал какие-то жесты, словно звал к себе кого-то, пытаясь сказать что-то, затем начал писать, но перо выпало из руки. Из написанного можно было разобрать только два неразборчивых слова: „Отдайте все…“ Но когда дочь Анна склонилась над отцом, Петр уже не мог произнести ни слова; сознание вновь оставило несчастного. Как отмечает Н. Бассевич, после лишения «языка и сознания» император прожил еще около 36 часов.

28 января 1725 г. «по полуночи шестого часа в первой четверти» Петра Великого не стало. Эпоха Петра кончилась. Гигант почил.

Петр I на смертном одре

Однако личность Петра настолько велика, настолько завораживающа, что страна еще какое-то время жила по инерции. Робкие возгласы столбового дворянства о наследовании царства внуком Петра — Петром Алексеевичем — были заглушены гвардией и служилым дворянством, которые возвели на престол Екатерину I. Но все же главным фоном в период с 1725 по 1728 год проходило соперничество президента Военной коллегии, фельдмаршала Александра Даниловича Меншикова с президентом Иностранной коллегии вице-канцлером Андреем Ивановичем Остерманом.

И началось все с вопроса о Шлезвиг-Гольштейне. Дело тут в следующем — после заключения Ништадтского мира Россия получила от Швеции все, что хотела. Теперь, согласно планам Петра, надо было решить южную проблему — выход к торговым площадкам Каспийского моря и налаживание торговых связей с Персией и Турцией. Для этого на Балтике Петру был необходим твердый мир, а также отсутствие сильной власти в самой Швеции, чтобы мысль о возврате Прибалтики не забредала в головы скандинавов. Петр решил — ни больше, ни меньше — сделать из Швеции союзное государство, а для этого затеял одну хитроумную интригу. Царь выдал свою старшую дочь Анну Петровну за голштинского герцога, который, в свою очередь, обладал правами на шведский престол. В то же время Голштиния, имевшая сухопутную границу с Данией, была врагом Копенгагена (поскольку последний в 1720 году аннексировал у голштинцев, союзников Швеции, Шлезвиг), и в случае союза Голштинии с Россией и Швецией Дания вполне могла получить сухопутный фронт в дополнение к угрозе с моря.

В 1724 году Петр заключил со Швецией союзный договор, согласно которому Швеция обязалась содействовать любыми методами возвращению герцогу Голштинскому Шлезвига. Встревоженная Дания мобилизовала флот, но русский царь и не собирался вторгаться в Данию (хотя имел для этого все возможности: огромный галерный флот и 115-тысячную армию). Петру важнее было, чтобы Швеция разделилась на две партии, одна из которых поддерживала голштинского претендента на трон, а вторая — гессен-кассельского. Таким образом, пока в Стокгольме боролись две партии, никакая угроза с Севера России не грозила. Примечательно, что Кампредон, сообщая о голштинских делах России, писал в начале 1725 года:

Царь, хотя и сильно разгневанный на короля датского, тем не менее не пожелал тогда жертвовать ничем в пользу своей мести, ни в пользу интересов своего будущего зятя. Мне, сверх того, из достоверных источников известно, что, когда писался брачный договор с герцогом Голштинским, Остерман энергично восстал против помещения в нем выражения «восстановить его во владениях», а царь неохотно, почти со стоном сожаления, согласился пропустить эту статью в той редакции, как желал герцог.

После смерти Петра Екатерина I и Меншиков попробовали разработать метод решения голштинской проблемы. Задачу возложили на Остермана, который в результате предложил меморандум «Генеральное состояние дел и интересов Всероссийских со всеми соседними и другими иностранными государствами в 1726 году», с ключевыми словами:

Взятые с Швециею обязательства с твердостию в действо произвесть <…> Ибо <…> ежели Россия учиненную с Швециею систему с надлежащею твердостию содержать не будет, Швеция не могши больше на Россию надежного упования иметь, к иным мыслям приступить принуждена будет.

Что хотел Остерман по сути? Тот самый баланс сил и интересов, о котором мы говорили в серии про Петра. Но баланс, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве. Остерман предлагал Швеции исполнить свои обязательства по договору, чтобы Россия выполнила свои. Если Швеция вдруг заартачится — Россия вправе отказаться от выполнения своих обязательств, вплоть до начала военных действий.

Прежние союзы, в которые вступала Россия, заключались ради достижения целей текущей повестки дня. После этого межгосударственные контракты, как правило, рассыпались. Никто из старых московских и даже петровских дипломатов не сумел (или не посмел) ранее выдвинуть проект постоянной международной системы, прочно спаянной именно общностью интересов. При Петре была лишь попытка союза с Англией, но на тот момент общих интересов у нас с англичанами было мало, в том числе и торговых. По Остерману же, лишь такая структура могла стать моделью совместного выживания и борьбы нескольких стран, желающих достижения стабильных политических результатов. Кроме того, предполагался устойчивый союз с Австрией и Испанией. Австрия имела общие с нами интересы против Турции, и в то же время закрывала наш южный фланг. Испания не имела к нам никаких претензий, будучи отделенной от нас почти всей Европой, и тоже была извечным врагом Турции.

С этой меморией Остерман пришел к царице 30 марта 1725 года, однако документ вызвал осуждение Меншикова, который предлагал альянс с Францией и Англией, противниками Австрии. Но что делать с Голштинией? Сторонники проекта Меншикова предложили решить вопрос Шлезвига, начав войну с Данией и отторгнув от Копенгагена спорную территорию. Но на главный вопрос Остемана — а что это даст России и какую реакцию вызовет в мире — ответить так и не смогли. Тем не менее приготовления к войне с Данией начались.

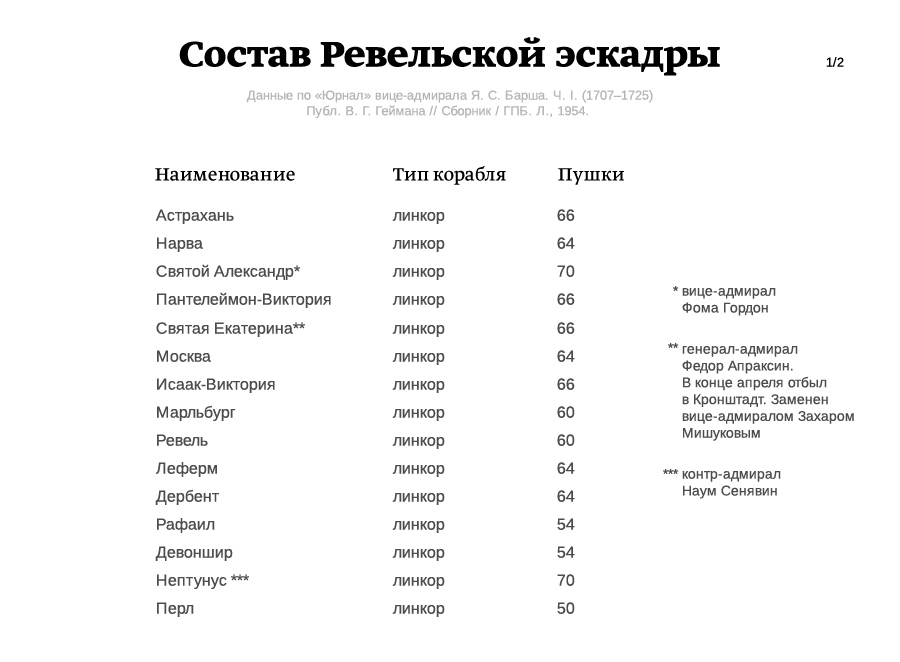

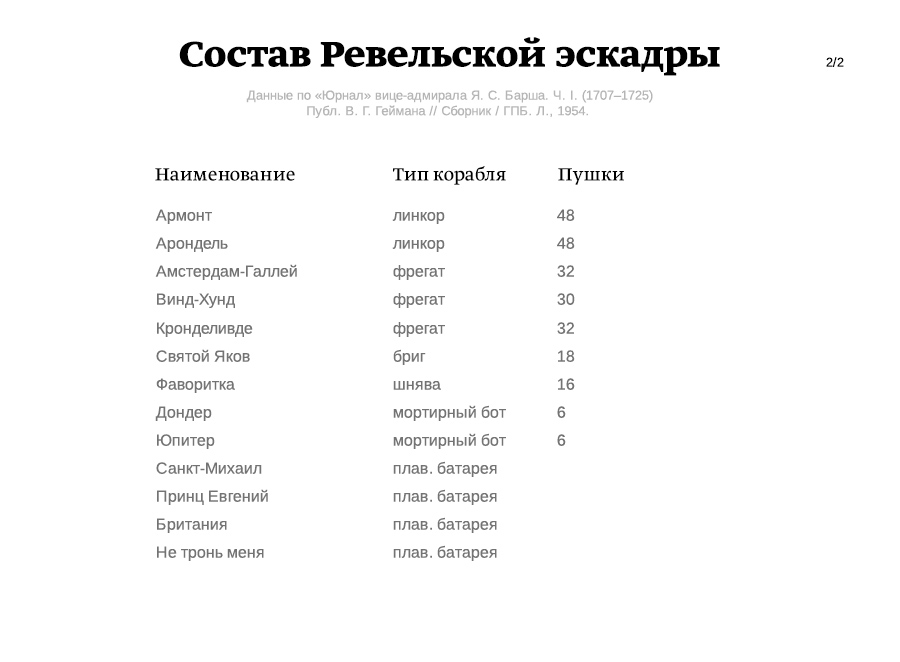

В архиве сохранилась записка: «Разсуждение и руководство к начатию войны походом галерами в датскую землю». Известно также, что герцог торопил Екатерину с началом вооруженного вторжения в Данию уже летом 1725 года. Одно за другим стали известны два события: первое — приезд в Петербург миссии Иоганна Цедергейма, одного из лидеров «голштинской партии» в Швеции, который начал интенсивные переговоры с русскими сановниками, а в июле в Петергофе и Кронштадте встретился с самой императрицей; второе — выход 23 июля 1725 года русского корабельного флота из Кронштадта. Оказалась готова к «полету» на Копенгаген и целая «стая» галер: «Ласточка», «Стриж», «Воробей», «Синица», «Снегирь», «Коноплянка», «Дрозд», «Дятел», «Соловей», «Щегол», «Кулик», «Жаворонок», «Грач», «Сова» и много других «пернатых» — всего не менее полусотни.

Паника охватила датский двор — Копенгаген стал готовиться к обороне. Датское правительство запросило помощи у Англии, которая вместе с Францией еще в 1720 году гарантировала датчанам присоединение Шлезвига. В мае 1725 года — задолго до того, как русский флот изготовился к походу, — англо-датская эскадра адмирала Уоджера блокировала Ревель, военно-морскую базу России. Английский король в своей грамоте предупредил Екатерину, что во избежание нарушения Россией «всеобщей тишины на Севере» Лондон силой «воспрепятствует флоту Вашего Величества выходить из гаваней».

Еще раз — мы хотели воевать с Данией, чтобы отторгнуть от нее Шлезвиг и отдать Голштинии, и тем самым… повысить свои позиции в Швеции и получить претендента на шведский престол, обязанного России. Прямо скажем, план очень непонятный, вызывающий большие вопросы в своей целесообразности, и с совершенно неясными перспективами.

Во-первых, Дания всю Северную войну была нашей союзницей, и мы выступали против дружественно настроенной державы. Во-вторых, мы усиливали одну партию в Швеции относительно другой, тем самым давали этой партии полную власть в стране, а значит объединяли саму Швецию. Особые ожидания в Петербурге связывали с возможным наследованием шведского престола Голштинским герцогом Карлом Фридрихом — внучатым племянником Карла XII и единственным мужчиной шведской династии. Объявленный осенью 1724 года женихом старшей дочери Петра, Анны, Карл Фридрих был вполне управляем, и в перспективе замаячила династическая уния Швеции и России, первую скрипку в которой играла, конечно, Россия. Но ведь сильная Швеция рано или поздно задумалась бы о реванше. В-третьих, аннексируя Шлезвиг, мы ставили под вопрос обязательства Англии в регионе, которая выступала гарантом статус-кво на Балтике. Не стоит также забывать, что войну Англия России объявила в 1718 году, и никакого мирного договора между нашими странами не было заключено до 1734 года. Кроме того, в самой Англии на тот момент было очень неспокойно — после воцарения Георга I Ганноверского на Острове произошло несколько высадок якобитов (сторонников свергнутого Вильгельмом Оранским Якова II, а потом и сына экс-монарха — Якова III, или Старшего Претендента), последняя из которых случилась в 1719 году.

Англия, Франция и Дания образовали Ганноверский союз, Австрия и Испания — Венский союз. Испанские дипломаты очень умело использовали стремление России аннексировать Данию, и по дворам Европы поползли слухи, что императрица Екатерина присоединится к Венскому союзу и пришлет в Испанию русский флот и войска. В январе 1726 года Старший Претендент написал императрице письмо, где просил помощи в реставрации Стюартов на троне Англии.

Эта грамотно составленная испанцами провокация оправдалась — Англия прислала на Балтику эскадру из 20 линейных кораблей под командованием коммодора Чарльза Уоджера, однако четких инструкций Уоджеру не дали. Еще две эскадры были посланы против Испании — к Гибралтару (адмирала Дженнингса) и в Вест-Индию (адмирала Хозайера).

Между тем Швеция, которой Англия и Франция сулили жирные субсидии за вступление в Ганноверский союз, в начале 1726 года дала понять России, что не будет способствовать шлезвигским амбициям герцога. Голштинские министры в ответ стали распускать слухи, что Россия собирается в случае неисполнения шведами обязательств по Стокгольмскому договору 1724 года отправить на галерах в Швецию 30 тысяч войск. В марте — начале апреля 1726 года эти сплетни вызвали дикий переполох в Швеции и привели не к тем результатам, которые ожидали русские. Английский король Георг и его министры стали говорить, что должны теперь спасать и Швецию от России.

Итогом всего этого стало ослабление прорусской голштинской партии в Швеции. Сторонники Англии и Ганноверского союза одержали верх. Уже в марте 1726 года Швеция заявила, что не поможет России в завоевании Шлезвига и не разрешит русскому флоту использовать для этого шведские порты.

Без Швеции ничего сделать было нельзя, и уже в апреле от «шлезвигской экспедиции» Екатерине I пришлось отказаться. Следует отметить, что многие в России были против нее. Адмиралы-датчане (и норвежцы) — Крюйс, Сиверс, коммодор Брант — предлагали Дании срочно выслать в море флот; теперь категорически против экспедиции оказался и Меншиков: столкновения князя с герцогом голштинским приняли форму оскорбительных скандалов. Меншиков говорил Сиверсу:

Если бы мы даже были столь глупы поссориться с нашими старыми приятелями англичанами и датчанами из-за принца, интересы которого не имеют ничего общего с нашими, мы постараемся во всяком случае пристроить его в Швецию; пусть он останется там и оставит нас в покое.

Русский же Балтийский флот спешно готовился к бою. Ревель, Роггервик и Нарва ожидали от англичан активных, наступательных действий. В Ревеле русские корабли были сконцентрированы у входа в старую гавань, у Пириты стоял отряд в 4 фрегата и несколько легких судов. Гарнизоны данных городов были усилены 6 полками, в Ревеле и Рогервике были поставлены дополнительные батареи из 18-фунтовых орудий.

29 мая Уоджер приблизился к Ревелю. На борт флагмана англичан поднялись русские парламентеры — капитан Алтуфьев и капитан-лейтенант Чаадаев. В рапорте на имя Апраксина Алтуфьев и Чаадаев пишут, что Уоджер принял гостей ласково, и сразу же стал извиняться за то, что английская эскадра подошла к Ревелю. Англичанин говорил, что не собирается атаковать русских, а хочет только узнать, для войны с кем ведутся такие приготовления. Если только не с Лондоном — Ройял Неви сразу же удалится. Русские парламентеры сказали, что если флот Его Величества только попробует войти в гавань Ревеля — будет обстрелян всеми видами артиллерии порта. Уоджер заверил парламентеров, что его эскадра заходить на рейд порта не будет, и попросил только лишь отправить письмо Апраксину. Вскоре к англичанам присоединилась датская эскадра шаутбенахта Билле в составе 8 линейных кораблей.

Меж тем к Апраксину стекались данные об эскадре Уоджера — фрегат «Самсон» встретил дружественных голландцев и узнал от них о составе эскадры. Фрегаты «Крейсер» и «Яхт-Хунд» постоянно держались вблизи англичан. 24 мая к Кронштадту в сопровождении нашего корабля подошел английский фрегат «Порт-Магон». Не доходя три мили до гавани фрегат лег в дрейф, оттуда последовал запрос к Апраксину — может ли он принять письмо для императрицы. Сразу же напротив фрегата стали «в полной изготовке» 12 больших галер, фрегату было приказано спустить паруса.

Англичанам был передан ответ императрицы Екатерины королю Георгу. В письме, в частности, говорилось:

Ежели мы только когда повелим флоту нашему в море идти, то тогда через сие Вашего Королевского Величества запрещение себя воздерживать не допустим. И как мало мы сами себя возвышаем, так и другим законы свои предписывать не хотим. Мы есть абсолютная и самодержавная государыня, которая ни от кого кроме единого бога не зависит, оныя от иного кою принять вознамерены.

В это время Ревель готовился к возможному штурму. Был отдан приказ свезти со всех кораблей припасы и все лишнее на берег, кораблям иметь не менее 20 зарядов на орудие. Старый корабль «Британия» подготовили к затоплению на фарватере. Прам «Олифант», вооруженный десятью 18-фунтовками, был посажен на мель у мыса Калл и держал под обстрелом восточный вход в гавань.

23 июня адмирал Мишуков на 50-пушечном «Рафаил» прибыл к Уоджеру с письмом от императрицы. 25 июня стороны сели за стол переговоров. Уоджер послал ответ императрицы королю, и все мучительно ожидали развязки.

Ожидание штурма продолжалось до 1 октября, потом англичане просто ушли домой. Все это время в море постоянно находились корабль «Арондель», фрегаты «Крейсер», «Яхт-Хунд», «Самсон», «Винд-Хунд». Эпизодически — корабль «Рафаил» и «Исаак-Виктория», фрегат «Стор-Феникс», шнява «Фаворитка».

Что касается дипломатической части конфликта — цитата из статьи Возгрина «Меншиков и Остерман — соперничество во внешней политике России и его результат»:

Екатерина не предвидела, что участие Англии в конфликте выльется в активные формы. Поход, для которого одних сухарей заготовили 40 тысяч пудов, пришлось отменять. В результате этого провала меншиковского плана Россия потеряла драгоценное время: приходилось все начинать сначала. Вот тогда-то и взошла политическая звезда А.И. Остермана, наконец-то получившего право на разработку имперской долговременной политической концепции. Теперь он мог, никого не опасаясь, до конца раскрыть истинное содержание своего Меморандума, дополнив его разработкой первоочередных реальных действий, поданных Екатерине под титулом Проект Вице-канцлера Барона Остермана об окончании Шлезвигского дела. Это был более изощренный выход из «голштинского тупика», чем прямое военное давление. А.И. Остерман предлагал «принять партию» второго из двух антагонистичных блоков Европы, австро-испанского, и лишь после этого, пользуясь международной поддержкой, решать голштинский вопрос.

В «Проекте» указывалось, что хорошо бы, конечно, заставить Англию и Францию оказать нажим на датского короля, чтобы тот добровольно расстался со Шлезвигом. Однако эти великие державы, не желая усиления России, к уступкам никогда не склонялись и отнюдь не склонятся. Значит, нужно сблизиться с Австрией, тем более что цесарь давно к этому стремится. Поэтому войти с ним в союзные отношения будет нетрудно. После чего цесарь прикроет российский тыл с юга, сдерживая Турцию. Тогда-то Россия, объединенная со Швецией, нападет на Данию и так решит шлезвигскую проблему. Англию и Францию при этом можно нейтрализовать, устроив с помощью австро-испанских союзников военный конфликт где-нибудь в районе Средиземноморья, в который эти державы, ревниво соблюдающие свои морские интересы, обязательно ввяжутся. Таким образом, А.И. Остерман целился «в двух зайцев»: сохранить союз со Швецией и добиться заключения союзного трактата с Австрией и Испанией.

В своих суждениях вице-канцлер продемонстрировал верный расчет и политическую дальновидность. Тройственные (русско-шведско-австрийские) переговоры в Вене прошли на удивление гладко. Уже в июле 1726 г. были ратифицированы первые союзные документы. Цесарь признал статьи Стокгольмского трактата, включая пункт о шлезвигской реституции, а 6 (17) августа 1726 г. в Вене был подписан наступательный договор между Россией и Австрией, в котором, со ссылкой на Стокгольмский оборонительный союз 22 февраля 1724 г., делался вывод о необходимости вторжения в Данию. Война готовилась на лето будущего 1727 г.

Позже (10/21 августа 1726 г.) в Венский союз вошла и Пруссия. Это количественное изменение состава альянса получило новое, качественное значение. Теперь вопрос о реституции Шлезвига мог стать поводом к началу не обычной войны, рядовой в том воинственном веке. Надвигалось нечто пострашнее: участие в вооруженном конфликте всех великих держав континента поднимало его до масштаба памятной всем кровавой Тридцатилетней войны. Что в корне меняло ситуацию, особенно если учесть, что, как показало недавнее прошлое, Англия и Франция были не очень-то заинтересованы в войне даже с одной Россией. А уж о своем участии, по сути, в мировой войне они и мысли не могли допустить. И они отошли в тень; шлезвигский вопрос отныне решался без них.

В 1727 году в Копенгаген прибыл адмирал Джон Норрис с 12 кораблями и солидными деньгами. Его задачей было скорейшее присоединение Дании и Швеции к Ганноверскому союзу, которые в обмен на субсидии пообещали вывести в море свои флоты и присоединить к английскому. Но все обещания новоиспеченных союзников оказались только словами — ни датчане, ни шведы даже не вооружили свои корабли.

Вообще смешно — Остермана у нас помнят только по пикулевскому роману «Слово и дело», где Андрей Иванович изображен далеко не в самом выгодном свете. А стоит открыть иностранные исследования, например, датского историка Ханса Баггера, и можно прочитать о роли Остермана в создании Венского союза:

Так была заложена основа одного из самых продолжительных альянсов в истории Нового времени. Несмотря на то, что этот договор и история его подписания исследованы слабо, историки не скупятся в оценках его важности, как для Европы, так и для России. Во всех, без исключения, общих исторических трудах союз, основанный на этом договоре, рассматривается как один из самых стабильных элементов международной политики XVIII в. И как краеугольный камень внешней политики России вплоть до Крымской войны, а может быть, и позднее.

Причина такой оценки деятельности вице-канцлера, да и вообще периода 1725–1741 годов — это миф о «глухом времени иностранного засилья». Что неудивительно: на протяжении многих десятилетий все коллизии «эпохи дворцовых переворотов» рассматривались у нас как противостояние в государственной политике великорусского и немецкого начал. Сейчас положение меняется, но традиция еще сильна. Поэтому, когда нашему историку приходится упоминать о послепетровских лидерах германского происхождения, то в творческой палитре больше всего расходуется черной краски.

Нельзя умолчать и еще об одном кризисе — курляндском, который разразился летом 1726 года уже у самых границ России.

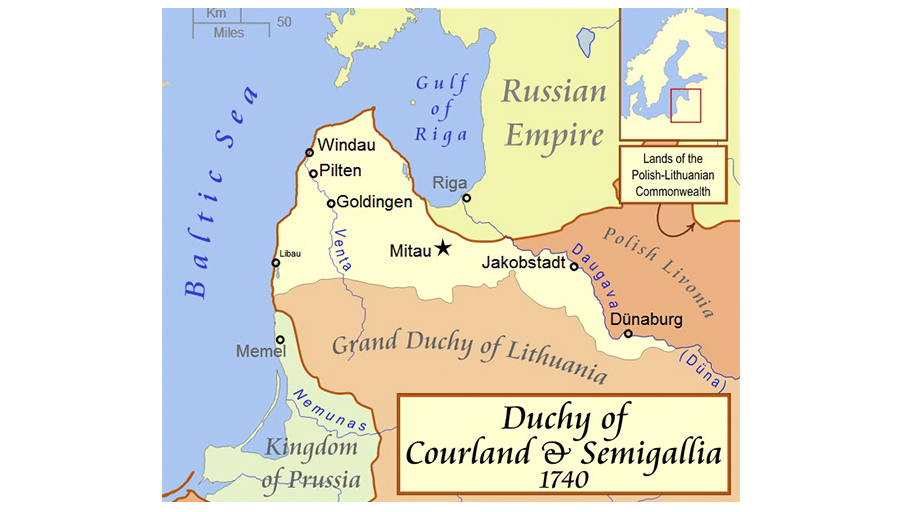

Как известно, Курляндское герцогство, располагавшееся на территории современной Латвии, со столицей в Митаве (ныне Елгава), входило на вассальных правах в Речь Посполитую. Однако после Полтавы и особенно после присоединения в 1716 году Лифляндии к России преобладающим в пограничной с нами Курляндии стало русское влияние, закрепленное браком герцога Фридриха Вильгельма и племянницы Петра Анны Ивановны. Все это приводило к трениям России с Польшей: если Москва хотела сохранить выгодное положение, то Варшава стремилась ликвидировать герцогство и присоединить территорию к Речи Посполитой на правах двух провинций — воеводств. У Августа II — польского короля и саксонского курфюрста — планы на Курляндию существенно расходились с прожектами Речи Посполитой. В 1726 году Август выдвинул кандидатом в курляндские герцоги и — соответственно — в мужья вдовой Анне Ивановне своего побочного сына, графа Морица Саксонского. Это брак, который привел бы к усилению саксонского влияния в Курляндии, встретил дружное сопротивление России, Речи Посполитой и Пруссии, которая хотела посадить на курляндский престол бранденбургского принца Карла, сына прусского короля.

Но Мориц, по своему легкомыслию и отчаянной смелости, мало считался с насупленными бровями в Петербурге, Берлине и Варшаве. Принц прискакал в Митаву, где сразу же обворожил и Анну, и все курляндское дворянство, которое 18 июня 1726 года выбрало гостя в герцоги, лишив тем самым престола старого герцога Фердинанда, управлявшего из-за границы Курляндией со времен смерти мужа Анны, своего племянника, Фридриха Вильгельма. Русский двор крайне недоброжелательно отреагировал на митавскую любовь и уже 23 июня принял явно продиктованное Меншиковым решение: предложить взамен Морица своего кандидата в герцоги, а именно — самого светлейшего. На заседании Совета Александр Данилович уверил всех, что стоит ему только поехать в Митаву, как все утрясется, ибо курляндцы «не без склонности… на его избрание». Что это было — сознательная дезинформация или проявление самомнения честолюбивого князя, — трудно сказать. Уже 27 июня новый кандидат в герцоги очутился в Риге и совещался с представителем России в Курляндии Петром Михайловичем Бестужевым и прибывшим из Варшавы русским послом Василием Лукичем Долгоруким — опытным и осторожным дипломатом. Русские послы сообщили патрону, что, увы, его кандидатура отвергнута курляндским дворянством. Меншиков, не встречавший последние полтора года ни единого серьезного возражения, оказался вне себя и 29 июня поехал в Митаву, чтобы лично «вправить мозги» строптивым курляндцам. При первой встрече с местными Александр Данилович пригрозил сослать недовольных своей кандидатурой в Сибирь и ввести в герцогство на постой 20-тысячный корпус русской армии.

Вообще князь вел себя бесцеремонно, грубо и самонадеянно. Мориц писал о Меншикове австрийскому дипломату Рабутину:

Князь явился здесь как бы авторитетом, от которого зависит судьба человечества. Он казался крайне удивленным тем, что жалкие смертные могли действовать столь необдуманно и столь мало понимали свои выгоды, что не желали чести быть подданными князя. Напрасно они с таким глубоким почтением объявляли, что не могут считать его вправе давать им приказания, он им ответил, что они говорят вздор и что он им это докажет ударами палки.

Вежливая встреча, оказанная верхушкой курляндского дворянства Меншикову, была принята гостем за признание права быть герцогом. Александр Данилович всерьез воспринял и данные при личной встрече притворные обещания Морица уступить герцогский трон, и даже высказанную графом готовность хлопотать за Меншикова перед батюшкой — польским королем. Вернувшись в Ригу совершенно довольный собой, наш претендент вдруг узнал, что его обманули и курляндцы, и Мориц, потешавшиеся над простодушием светлейшего. Разгневанный, Данилыч написал курляндскому канцлеру Кейзерлингу письмо, которое Василий Лукич Долгорукий во избежание международного скандала не решился вручить адресату, как «зело сильно написанное». Одновременно светлейший обратился к Екатерине с просьбой разрешить утихомирить вероломных курляндцев вооруженной рукой в надежде, что «все курлянчики иного мнения воспримут и будут то дело производить к лучшей пользе интересов В. в-ва», читай — князя Александра Даниловича Меншикова.

Герцогство Курляндии и Семигалии

Но непродуманные поступки Меншикова, который на территории чужого государства, по словам одного остроумца, «охотился на птиц с дубиной», вызвали тревогу в Петербурге, ибо могли подорвать позиции России в этом районе.

Екатерина пошла на попятную — кандидатуру светлейшего сняли, Меньшикова отозвали в Петербург. В Польшу же был срочно послан Ягужинский, смягчить ситуацию. Но оказалось поздно: шум, поднятый светлейшим в Курляндии, привел к тому, что собравшийся в Гродно польский сейм принял решение объявить Курляндию «поместьем Республики».

А что же Мориц? Галантный граф не собирался уезжать из герцогства: слишком любил опасность и всюду искал ее, как и доступных красоток, которых во множестве обнаружил именно здесь, в медвежьем углу Европы. «Война и любовь сделались на всю жизнь его лозунгом, — писал о Морице П. Щебальский, — но никогда над изучением первой не ломал он слишком головы, а вторая никогда не была для него источником мучений: то и другое делал он шутя, зато не было хорошенькой женщины, в которую он не влюбился бы мимоходом, как не раздалось в Европе выстрела, на который не счел бы он своею обязанностью прилететь».

Так было и в Курляндии. 17 июля Морицу стало известно, что по тайному приказу Меншикова русские солдаты предпримут штурм дома, где он остановился, с тем чтобы принца арестовать. С шестьюдесятью слугами Мориц занял круговую оборону. И вот когда ночью первые русские разведчики просочились в сад возле дома Морица, то увидели, как из окна осторожно спускается закутанный в темный плащ человек. Полагая, что это и есть бегущий от своих недругов Мориц, русские накинулись на беглеца. Но, к немалому своему удивлению, захватили не Морица, а хорошенькую девушку, которая вылезала из окна героя-любовника. Спустя минуту сам Мориц уже принял бой с превосходящими силами противника, который, потеряв свыше 70 солдат, ретировался.

В 1727 году терпение Петербурга лопнуло — на охоту за ветреным графом был отправлен целый отряд войск во главе с боевым генералом Петром Петровичем Ласси. Генерал осадил нахала на одном из озерных островов в Южной Лифляндии и приготовился к штурму. Но Мориц, бросив все вещи, бежал ночью за границу. Позже беженца встретил ехавший в Россию испанским послом герцог де Лириа. Неунывающий Мориц просил посла выхлопотать у русских «множество записочек, кои получил он от разных дам и хранил в сундуке, который отняли у него русские». Более всего донжуан расстраивался по поводу утраты лежавшего там же «журнала любовных шашней при дворе короля, отца его». Оглашение содержания, горевал Мориц, принесет ему большие неприятности и подорвет престиж (у дам или кавалеров — неизвестно).

6 августа 1726 года Ланчинский с российской стороны и принц Евгений Савойский с австрийской подписали договор о присоединении России к Венскому союзу. Выбор России благодаря усилиям Остермана был сделан.

Из книги Евгения Анисимова: «Россия без Петра, 1725–1740 годы»:

Эта дата стала важнейшей в истории русской дипломатии XVIII века. Ею была отмечена переориентация имперской политики России с балтийского на польское и черноморское направления экспансии. Русско-австрийский союз сразу же стал работающим — через некоторое время Россия и Австрия стали совместно выступать и за столом переговоров, и на поле боя. Общность интересов, объединявших обе империи при разделе Речи Посполитой и в борьбе за Причерноморье и Балканы с Османской империей, оказалась весьма долговечной. Возможно, «конструктор» союза Остерман и не понимал всех последствий решения примкнуть к Венскому союзу. Конкретные обстоятельства его заключения довольно скоро изменились: уже в ноябре 1729 года Англия и Испания заключили Севильский договор и Венский союз распался. В 1731 году он вновь возродился с участием Англии, Голландии и двух старых членов — России и Австрии. И в дальнейшем комбинации стран — участниц союза менялись, но ось «Вена — Петербург» сохранялась незыблемой.

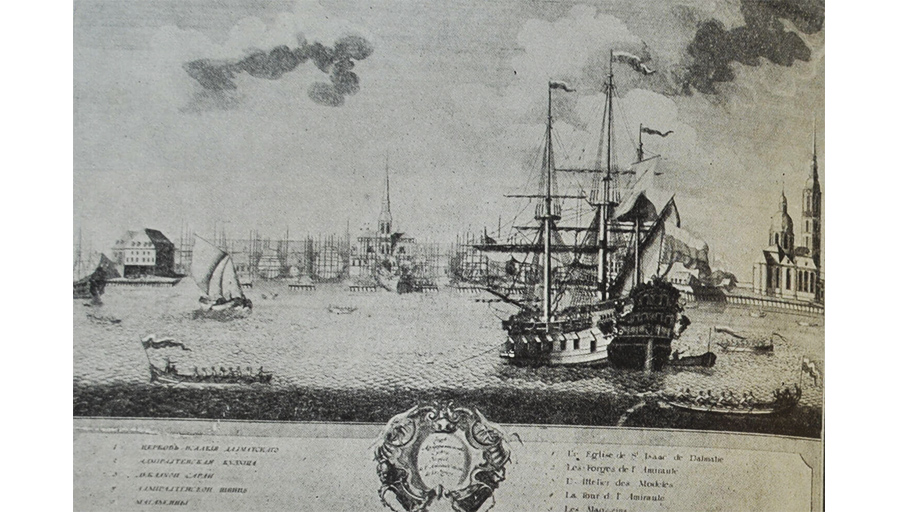

Петербург. Адмиралтейство. Гравюра Марселиуса с рисунка Эллигера. 1725 г.

Имеет смысл очень кратко перечислить этапы общего пути империй-союзников. Уже в 1732 году Россия, Австрия и Пруссия подписали в Берлине договор, более известный как зловещий «союз трех черных орлов». Это стало подлинно историческим соглашением, решившим судьбу польского народа и государственности Варшавы. На деле же союзники вскоре проверили себя в войне «за польское наследство» (1733–1734 гг.), действуя согласованно и целенаправленно. Почти сразу же союз России и Австрии сработал и на втором генеральном направлении — южном. В 1735 году Россия напала на владения Османской империи, и вслед за нами туда вторглась и австрийская армия.

Австрия и Россия выступали вместе и в Семилетней войне 1756–1763 годов, причем русские и австрийские солдаты рядом стояли насмерть под Кунерсдорфом в 1759 году, вместе вступали в 1760 году в Берлин. Особенно тесным стало русско-австрийское сотрудничество во второй половине XVIII века. Три Петербургские конвенции — 1772-го, 1793-го и 1795 годов — о разделе Речи Посполитой решили судьбу Польши. Дипломатическая близость Екатерины II и Иосифа II, совершивших знаменитую поездку 1780 года в Новороссию, завершилась новым соглашением 1781 года и участием союзников в войне против Турции в 1787–1791 годах.

А дальше была совместная борьба против республиканской Франции и Наполеона. Белые мундиры австрийцев, так же, как зеленые русских, окрашивались кровью в итальянских и швейцарском походах Суворова, в сражениях при Треббии и Нови в 1799 году, на печальном поле Аустерлица 1805 года, в «битве народов» под Лейпцигом 1813 года и во многих других сражениях. Был и Венский конгресс 1815 года с его «Священным союзом», был и 1849 год, когда Николай I послал армию Паскевича залить кровью венгров мадьярскую революцию.

Конечно, русско-австрийская имперская дружба, скрепленная пролитой кровью, никогда не была сердечной и бескорыстной. Не раз и не два за долгие годы партнеры обманывали друг друга, стремились избежать обременительных взаимных обязательств, вели за спиной друга тайные переговоры и заключали сепаратные договоры. И тем не менее союз ради высоких имперских целей полтора столетия выдерживал испытание жизнью…

Но, возвращаясь к 1726 году, отметим принципиальное значение русско-австрийского союза для становления России как великой европейской державы. Союз с Австрией стал тем последним шагом, который позволил России окончательно войти в вестфальскую систему международных отношений. Уже летом 1728 года делегация России заняла место на своем первом общеевропейском конгрессе в Камбрэ, куда дипломаты переехали из Суассона. С этого момента Россия стала непременным членом мирового сообщества, вошла в избранный круг великих держав. Конечно, все это было подготовлено успехами России времен Петра, который сделал главное — столкнул некогда могущественную Швецию с кресла великой державы за столом переговоров и борьбы за раздел мира. Но и тот поворот российского корабля, который осуществил Остерман, имел огромные политические последствия для России и Европы.

Удачно выпутавшись из авантюры в Голштинии, решив курляндский вопрос и заключив договор с Австрией, Остерман решил наладить отношения с Англией, но этому помешала как череда дворцовых переворотов в самой России, так и сложившаяся ситуация в Лондоне. Однако об этом уже в следующей части.

Далее: часть вторая

[…] Ранее: часть первая […]

[…] Также читайте серию Сергея Махова Россия и Англия: после Петра […]